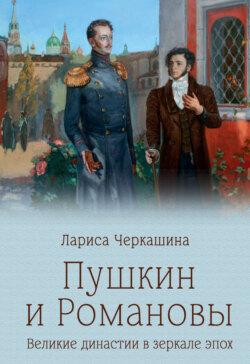

Читать книгу Пушкин и Романовы. Великие династии в зеркале эпох - Лариса Черкашина - Страница 4

«Водились Пушкины с царями»

«Нас жаловал страдальца сын»

ОглавлениеЦарь Михаил и бояре Пушкины

Поэта всегда занимала тема «гонений» его рода. Примечательны и автобиографические наброски: «Кто бы я ни был, не отрекусь, хотя я беден и ничтожен. Рача, Гаврила Пушкин. Пушкины при царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. Гоним и я». Особое, пушкинское, ощущение неразрывности с судьбами предков и самой русской историей.

Нас каждый день опала ожидает,

Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,

А там – в глуши голодна смерть иль петля.

Не случайно эти слова поэт вложил в уста боярину Пушкину, одному из персонажей «Бориса Годунова».

«В царствование Бориса Годунова Пушкины были гонимы и явным образом обижаемы в спорах местничества. Г.Г. Пушкин, тот самый, который выведен в моей трагедии, принадлежит к числу самых замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими характерами», – пояснял Александр Сергеевич.

Незримое скрещение судеб властителя Годунова и будущего поэта случилось с временным разрывом в двести лет, в начале 1800-х, когда Мария Алексеевна Ганнибал, отправившись из подмосковного сельца Захарово на богомолье в Большие Вязёмы, взяла с собой и кудрявого любимца-внука.

Величественный пятиглавый храм, воздвигнутый в царствование Фёдора Иоанновича, «по челобитью боярина Бориса Фёдоровича Годунова в селе его на Вязёме», поблизости от дворца, стал зримым символом возвышения годуновского рода. Храм, первоначально освященный во имя Святой Живоначальной Троицы, позже, при ином владельце Вязём, князе Борисе Голицыне, переименован Преображенским. Причиной тому – осквернение святых стен поляками.

Героиня пушкинской трагедии, легендарная красавица-полька Марина Мнишек, в сопровождении двухтысячной свиты, по пути в Москву соизволила остановиться на отдых в Больших Вязёмах. Волей рока годуновский дворец, после того как его покинула честолюбивая панна, спешившая на встречу с женихом-Лжедмитрием, сгорел. Тогда же страшный пожар обратил в пепелище и половину старинного села. Тайные или явные знаки судьбы: близился славный и победоносный – 1612-й!

Исторической осенью того года, когда русские ополченцы выбили поляков из Москвы, обрели волю многие именитые москвичи, томившиеся в польском плену. В числе знатных пленников из ворот Кремля вышли и боярин Михаил Романов с матерью Ксенией Ивановной, в иночестве старицей Марфой.

Водились Пушкины с царями;

Из них был славен не один,

Когда тягался с поляками

Нижегородский мещанин.

«Москва была освобождена Пожарским, польское войско удалялось, король шведский думал о замирении… Отечество отдохнуло и стало думать об избрании себе нового царя. Выборные люди ото всего государства стеклись в разоренную Москву, и приступили к великому делу. Долго не могли решиться; помнили горькие последствия двух недавних выборов. Многие бояре не уступали в знатности родам Шуйских и Годуновых; каждый думал о себе или о родственнике, вдруг посреди прений и всеобщего недоумения произнесено было имя Михаила Романова», – писал Александр Сергеевич о тех давних днях.

Благословение на царство Михаила Фёдоровича иконой Фёдоровской Божией Матери его матерью инокиней Марфой в Ипатьевском монастыре

Не раз упоминал Пушкин о своих предках, ратовавших на Земском соборе в феврале 1613-го за юного Михаила:

«Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру)».

«Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками! Я горжусь тем, что под выборной грамотой Михаила Фёдоровича есть пять подписей Пушкиных!»

Царь Михаил Фёдорович

В действительности же семеро Пушкиных в числе других бояр «руку приложили» к грамоте об избрании на Московское государство Михаила Фёдоровича Романова, – «венец и бармы Мономаха» перешли к шестнадцатилетнему Михаилу.

Смирив крамолу и коварство,

И ярость бранных непогод,

Когда Романовых на царство

Звал в грамоте своей народ,

Мы к оной руку приложили,

Нас жаловал страдальца сын.

Страдалец – Патриарх Московский и всея Руси Филарет, томившийся несколько лет в польском плену (в миру – опальный боярин Фёдор Никитич Романов), соцарствовавший с сыном Михаилом.

«Юный Михаил по женскому колену происходил от Рюрика…» – пояснял Александр Сергеевич. Но ведь и сам Пушкин «по женскому колену» приходился потомком первому русскому князю Рюрику! Но о том не дано было знать поэту, гордившемуся лишь своим «шестисотлетним дворянством»…

«Мы такие же родовитые дворяне, как Император и Вы», – как-то в сердцах заметил Пушкин великому князю Михаилу Павловичу, брату самодержца.

И ошибся. Род Пушкиных намного древнее Романовых! Первое и единственное упоминание в летописях о родоначальнике Дома Романовых, боярине Андрее Ивановиче Кобыле, относится к 1347 году, когда он был послан в Тверь за невестой для великого московского князя Симеона Гордого. Невеста же, княжна Мария, была дочерью великого князя Александра Михайловича Тверского. Прямого предка Пушкина в 16-м колене!

Водились древле мы с царями…

«Рюриковой крови»

И еще о забытых родственных связях Пушкиных и первых Романовых. Во всяком случае, сам поэт о них не знал.

В «Борисе Годунове» есть примечательный диалог, который ведут меж собой в кремлевских палатах князья:

Воротынский.

Ведь Шуйский, Воротынский…..

Легко сказать, природные князья.

Шуйский.

Природные, и Рюриковой крови.

Такими же «природными» князьями были и Ржевские. Древний дворянский род Ржевских стал связующим между новгородским князем Рюриком и его далеким потомком Александром Пушкиным. Цепочка родословия «сквозь темные, кровавые, мятежные и, наконец, рассветающие века» соединила навек славные имена предков поэта, первых русских князей: Рюрика, Игоря, Святослава, Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Всеволода, Владимира Мономаха, Мстислава Великого.

От сына Мстислава Великого, Ростислава Мстиславича, великого князя киевского, князя смоленского, пошли фамилии князей смоленских, ярославских, вяземских. К Рюриковичам принадлежал и потомок Ростислава Мстиславича удельный князь Фёдор Фёдорович Ржевский. Судьба не благоволила ему: в 1315 году князь в битве под Торжком был пленен своим противником – великим князем Михаилом Тверским, и последний на правах победителя отобрал у него ржевский удел.

А предыстория такова. К 1304 году – году смерти великого князя Андрея Александровича Городецкого – Московское княжество настолько усилилось, что посмело соперничать с Великим княжеством Владимирским. В том же году получает ярлык от Орды на великое княжение во Владимире Михаил Ярославич Тверской. Между ним и князем московским Юрием III Даниловичем разгорелась кровавая борьба за владимирский престол.

Юрий III, дабы закрепить Новгород за собой и не дать овладеть им своему сопернику, Михаилу Тверскому, посылает в 1315 году для защиты города Фёдора Ржевского, состоявшего на службе у московского князя. Вот у него-то, князя-Рюриковича (замечу, прямого предка поэта в 16-м колене), Михаил Ярославич и отнял удел, ставший затем частью Тверского княжества. Более потомки Ржевского князьями не величались: высокий титул был безвозвратно утрачен.

Имена многих представителей этой славной фамилии остались в истории. В сражении с литовцами в 1445 году пал отважный воевода московского войска Семен Фёдорович Ржевский. Прославился своими ратными подвигами Иван-Воин Константинович Ржевский. Во время войны с поляками в 1566 году он был пленен и выпущен затем под честное слово, что пришлет за себя выкуп. Нужную сумму Иван Ржевский собрать так и не смог и по доброй воле вернулся в плен, явив тем самым пример благородства и верности слову.

Видимо, не случайно Александр Сергеевич как-то заметил: «Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d’honneur), очень ошибаются…»

Особых богатств Ржевские не нажили, и потому фамилия их значилась в той части Родословной книги, где записаны были «древние благородные, не иные суть, как те роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят…»

Внук благородного Ивана-Воина – московский дворянин Иван Иванович Ржевский – женат был на Степаниде Андреевне Милославской, приходившейся троюродной теткой царице Марии Ильиничне Милославской, супруги царя Алексея Михайловича Романова. Это родство с царской фамилией для Ржевских имело немалую значимость: в XVII веке оно не считалось дальним.

Исторический факт: предок поэта, Пётр Петрович Пушкин, принимал участие в торжествах венчания и свадьбы царя Алексея Михайловича с Марией Милославской!

У августейшей четы было тринадцать детей, трое из них царствовали на Руси: Фёдор, Софья, Иоанн. Иоанн V Алексеевич венчался с Прасковьей Салтыковой, ставшей царицей Прасковьей Фёдоровной. Так, через Ивана Ивановича Ржевского, предка Пушкина в 7-м колене, род поэта соединился дальними кровными связями с первыми Романовыми и ближайшими их родственниками Милославскими и Салтыковыми.

И вновь строки из «Бориса Годунова». Царю доносят о Шуйском, что:

Вечор он угощал

Своих друзей, обоих Милославских,

Бутурлиных, Михайла Салтыкова,

Да Пушкина…

Катастрофа

Итак, одним из тех, кто поставил свою подпись под историческим документом, был Фёдор Семёнович Пушкин, стряпчий на Земском соборе 1613 года.

Родной брат Фёдора – Тимофей Семёнович – прямой предок поэта в восьмом колене. Вот его славный послужной список: Тимофей Пушкин числился «в 1597 году головою при Черниговском воеводе Ф.И. Шереметеве, в следующем – головою же… в Серпуховском Государевом по Крымским вестям походе, в 1601 году – в Цареве-Борисове городе, а в 1618 году находился воеводой в Цивильске».

Бывало нами дорожили…

«Возвышение Пушкиных, начавшееся в последней четверти XVI в., продолжалось при первых Романовых, – полагал академик С.Б. Веселовский, – хотя в бурях Смутного времени Пушкины понесли довольно значительные потери. Пушкины были на подъёме приблизительно сто лет и в третьей четверти XVII в. достигли вершины своей славы и могущества. Однако в то же время становятся заметными признаки упадка. В последней четверти века мы наблюдаем несомненный упадок всего рода, завершающийся катастрофой 1697 года».

С тех пор утих наш род суровый…

Что же это за «катастрофа 1697 года», имевшая столь печальные последствия для пушкинского рода? Поэт в «Начале автобиографии» посвятил ей несколько строк: «При Петре I сын его, стольник Фёдор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Циклером и Соковниным».

Начало славных дней Петра

Мрачили мятежи и казни…

Молодой стольник Фёдор Пушкин, сын боярина Матвея Степановича, был в рядах заговорщиков И.И. Циклера и А.П. Соковнина (Фёдор был женат на дочери Соковнина), покушавшихся на жизнь Петра I.

Император Пётр I

В «Истории Петра» поэт так описал эту семейную трагедию: «Окольничий Алексей Соковнин, стольник Фёдор Пушкин и стрелецкий полковник Циклер сговорились убить государя на пожаре 22 января 1697 ‹…›

Пётр приказал гвардии капитану Лопухину в назначенный час быть с командою в такой-то дом (к Соковнину?), а сам, не дождавшись, приехал туда с одним денщиком… Заговорщики захвачены были в Преображенском и казнены четвертованием 5 марта.

Пётр во время суда занемог горячкою; многочисленные друзья и родственники преступников хотели воспользоваться положением государя для испрошения им помилования…

Но Пётр был непреклонен; слабым, умирающим голосом отказал он просьбе и сказал: надеюсь более угодить Богу правосудием, нежели потворством».

Упрямства дух нам всем подгадил:

В родню свою неукротим,

С Петром мой пращур не поладил

И был за то повешен им.

Его пример будь нам наукой:

Не любит споров властелин.

После казни Фёдора Матвеевича (он был обезглавлен!), свершенной на Красной площади в марте 1697-го, фортуна словно стороной обходит род Пушкиных.

Ржевские и Головины

«Гнев венчанный» пал на одних предков Александра Сергеевича, в буквальном смысле поплатившихся головами за мятежный умысел, другие же – были Петром жалованы и любимы.

Снискал царское доверие прапрадед поэта Юрий Алексеевич Ржевский. В юности Юрий Ржевский – подпоручик Преображенского полка. Учился морскому делу в Италии, плавал на русских бригантинах. В 1718 году Юрию Алексеевичу предписано было отправиться в Нижний Новгород, где в окрестных заволжских лесах нашли себе прибежище многие раскольники. Вот их-то, по царскому указу, и надлежало извести Юрию Ржевскому.

В 1722 году Пётр I предпринял поездку в Астрахань и сопровождал его в том путешествии Иван Михайлович Головин, другой прапрадед поэта. В мае, будучи со свитой в Нижнем Новгороде, великий Государь заезжал отобедать к вице-губернатору Юрию Ржевскому. Сохранилась запись в походном журнале императора: «29 мая; после обеда был у вице-губернатора Нижегородского Ржевского…» Об этом же царском визите к своему прапрадеду запишет и поэт в «Истории Петра». После того как Пётр осмотрел в Нижнем Новгороде суда и «велел некоторые исправить, обедал у барона (NB) Строганова; на другой день у губернатора…»

Логично предположить, что на тот обед в дом к Юрию Ржевскому зван был и его давнишний приятель, Иван Головин. Ведь в молодости они вместе постигали мудреные флотские науки в Венеции, одном из красивейших городов Европы, и им было, конечно же, что вспомнить. Да и русское хлебосольство было тогда в чести. Так что весьма вероятно, что историческая встреча двух прародителей поэта (его прапрадедов – по отцовской и материнской линиям) состоялась.

На обеде у нижегородского губернатора приключился казус – в пироге, испеченном для царской особы, обнаружили… тараканов. К счастью для всего семейства Ржевских, Пётр I, испытывавший к тараканам особую брезгливость, не притронулся к сему пирогу. Тараканы те были якобы подложены в пирог поваром, подкупленным недругами губернатора.

Эту семейную притчу любила рассказывать кудрявому внуку Александру бабушка Мария Алексеевна (Юрий Алексеевич Ржевский приходился ей родным дедом). Замечу также, что в пору царского визита к вице-губернатору Ржевскому его маленькой дочери Сарре[2], в будущем – прабабке поэта, было около года.

Так вот, через род Ржевских, князей «Рюриковой крови», Александр Сергеевич – потомок легендарного князя в 31-м колене!

Пушкин знал о гербе Ржевских, что подтверждает его дневниковая запись: «Гербы наши все весьма новы. Оттого в гербе князей Вяземских, Ржевских пушка. Многие из наших старых дворян не имеют гербов».

Мне жаль что домы наши новы

Что выставляют стены их

Не льва с мечом, не щит гербовый…

«В щите, имеющем серебряное поле, изображена чёрная пушка на золотом лафете и на пушке райская птица. Щит покрыт мантиею и шапкою, принадлежащими княжескому достоинству. Как шапка, так и мантия княжеские присвоены издревле дворянскому роду Ржевских, потому что оный происходит от Князей Смоленских», – гласит «Общий Гербовник…» Не указывает ли изображение горностаевой мантии на происхождение славной фамилии от Рюрика? Да и сам герб будто бы исполнен неким тайным смыслом: «чёрная пушка на золотом лафете и на пушке райская птица»!

Щит наследственный гербовый…

Краткая запись Пушкина свидетельствует, что, во-первых, поэт прекрасно разбирался в вопросах геральдики и, во-вторых, дорожил своим родством. И вовсе не случайно один из главных героев исторического романа «Арап Петра Великого» именован Ржевским. Нет сомнения в том, что прототип Гаврилы Афанасьевича Ржевского, происходившего «от древнего боярского рода», – прапрадед поэта Юрий Ржевский. А царский арап Ибрагим, мечтая о свадьбе с молодой боярышней Ржевской, тешит себя мыслью, что этот будущий супружеский союз его «присоединит… к гордому русскому дворянству».

В романе арап сватается к боярышне Ржевской. В реальности же история эта, если не касаться деталей, имела место, и действующим лицом в ней стал сын Абрама Ганнибала – Осип, дед поэта. Прибывший в Липецк по казенным делам Осип Абрамович и посватался за дочь Алексея Фёдоровича Пушкина и его супруги Сарры Юрьевны, урожденной Ржевской.

«Он роду не простого… он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю», – возможно, так же, как герой романа Гаврила Ржевский, объяснял свое согласие на столь необычную свадьбу и отец невесты, отставной капитан Пушкин.

Весть, что засидевшаяся в девах капитанская дочка Маша (ей минуло уже двадцать семь!) выходит замуж за… арапа, стала благодатной почвой для сплетен и насмешек. Более всего преуспела в том многочисленная родня невесты. В ход были пущены сочинённые неким острословом стишки:

Нашлась такая дура,

Что, не спросясь Амура,

Пошла за Визапура.

Интересно, каким представлял прадеда сам поэт? Вновь обратимся к роману, – один из приятелей арапа предостерегает Ибрагима: «…С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..»

Но вот свидетельство фрейлины Александры Россет: «Воображают, что он (Пушкин) непременно должен походить на негра, потому что его предок Ганнибал – негр. Я видела его портрет в Петергофе. Но Ганнибал не негр, а абиссинец; у него были правильные черты, лицо длинное и сухое, выражение жесткое, но интеллигентное».

Где ныне портрет царского крестника? Кто может ответить…

Во всяком случае, Пётр I мыслил сохранить для потомков облик своего любимца: во время одного из путешествий в Европу царь заказал восковую «персону» арапа Ганнибала. Полагают, она сгорела в пожаре, что в середине восемнадцатого столетия бушевал в Кунсткамере. Ещё одна невосполнимая потеря.

Воображаемые портреты знаменитого царского арапа то и дело мелькают на страницах рукописей поэта…

В пушкинском наследии можно найти сколь угодно примеров, когда собственное родословие, преображенное вымыслом и фантазией, поэт вплетает в канву исторических событий. Будто подсмеиваясь над своей слабостью к генеалогическим разысканиям. И не глубинное ли знание родовых корней, всегда питавшее его чувство независимости, дало Пушкину право заявить: «Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость…»?

В «Арапе Петра Великого» выведен ещё один предок поэта – адмирал Иван Михайлович Головин. Один из славных «птенцов гнезда Петрова».

Арапчонок Абрам Ганнибал. 1823 г. Рисунок Пушкина

Государь привечал его особо – Иван Головин «во многих случаях доказал ему свою верность и храбрость». Поначалу Иван Михайлович был комнатным стольником царя. Вместе с Петром I участвовал в двух Азовских походах – 1695 и 1696 годов. Позднее в свите посольства сопровождал Петра I в Голландию.

«Петра ожидали в Италию, – запишет Пушкин в “Истории Петра”, – как вдруг получил он через присланного из Москвы гонца известие о новом стрелецком бунте, и Государь поспешил возвратиться в Россию с Лефортом и с Головиным…»

Известны исторические анекдоты об Иване Головине: «В Голландии он учился кораблестроению вместе с Государем, а потом был отправлен в Венецию для усовершенствования в этом искусстве, к которому не имел никакого расположения. Возвратясь из Италии в 1701 году, он должен был вместе с другими товарищами выдержать испытание. На вопрос Государя, чему он выучился, он чистосердечно отвечал: “Ничему”. – “Да что ж ты делал?” – “Пил вино, курил табак и играл на басу”. Государь не разгневался, а только взял его в свои денщики и прозвал Басом. Другие говорили, что Пётр называл его басом на голландском языке, т. е. мастером, в насмешку, что он ничего не смыслит в кораблестроительном деле».

Верно и другое: «Государь любил его за искренность, простосердечие и верность. На всех пирах тосты всегда начинались здравием деток Головина, т. е. флота. Головин, занимавший три должности: главного адмиральского помощника, надзирателя корабельной верфи и главного корабельного мастера, обязан был первый гвоздь сам вбивать в киль и замазывать его смолою, а за ним делали то же царь и прочие министры».

Князь Меншиков отзывался о заслугах царского корабельщика так: «…Дети Ивана Михайловича, недавно родясь, так хорошо начали ходить, как нельзя лучше быть». В 1711 году Головин неоднократно присутствовал в Сенате, не имея звания сенатора; с 1712 года получил чин генерал-майора; в 1714 году исправлял должность сорваела (главного кораблестроителя. – Л. Ч.) и участвовал в Гангутском морском сражении; в 1721 году начальствовал над галерным флотом; в 1722 году – сопутствовал Государю в Астрахань. 21 августа 1725 года Екатерина I возложила на него орден Александра Невского и произвела его в генерал-кригскомиссары адмиралтейства, сравнив с чином вице-адмирала. Императрица Анна наименовала его… адмиралом от галерного флота и всегда оказывала ему особенное благоволение».

О волн и бурь любимое дитя!

Некий поляк, будучи в Санкт-Петербурге, оставил прелюбопытные записки, относящиеся к 1720 году: «Он (Головин) носит постоянно золотой циркуль, украшенный драгоценными камнями, – в знак своего достоинства… Царь назначил его начальником, и на каждом пиру сажают его рядом с царем, пьют его здоровье и делают гравюры с его именем. Подарил их он и нам, полякам, которые были вместе с послом». Старинная гравюра с портретом И.М. Головина, где флотский мастер представлен с драгоценным циркулем, счастливо сохранилась…

Вряд ли проницательный Пётр мог уважать человека, не сведущего во флотских делах, и шутки ради доверять ему ответственнейшие посты. Нет, не жаловал Пётр невежд, известно доподлинно.

В московских архивах Пушкин разыскал немало исторических документов: «Возвращающихся из чужих краев молодых людей сам он (Пётр I) экзаменовал. Оказавшим успехи раздавал места, определял их в разные должности. Тех же, которые по тупости понятия или от лености ничему не выучились, отдавал он в распоряжение своему шуту ‹…›, который определял их в конюхи, в истопники, несмотря на их породу».

Примечательно еще одно замечание поэта: в Голландии Петра I мастера-корабельщики «звали… Piter Bas[3], и сие название, напоминавшее ему деятельную, весёлую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь». Не оттого ли и Ивана Головина «наградил» Пётр этим дорогим ему прозвищем?

Вне сомнений, адмирал Головин-Бас, стоявший у колыбели отечественного флота, – личность незаурядная, значительная.

Иван Михайлович был женат на Марии Богдановне Глебовой. В супружестве родились два сына и три дочери. Старшая дочь, Евдокия Ивановна, в будущем прабабушка поэта, вышла замуж за Александра Петровича Пушкина. Запись в камер-фурьерском журнале от 31 января 1721 года удостоверяет: «Их Величества кушали в доме; и были на свадьбе Пушкина, женился на дочери князя обер-серваера».

Свадьбу прадеда поэта, и его тёзки, почтила присутствием сама державная чета: Пётр Великий и Екатерина! Но счастья в семейную жизнь Пушкиных это не принесло…

2

Пушкинист Н.И. Грановская приводит убедительные доказательства в пользу того, что прабабку поэта звали не Саррой, а Софией.

3

Пётр Мастер (голланд.) (Примечание Пушкина).