Читать книгу Der Mann, der Troja erfand - Leoni Hellmayr - Страница 8

Vorwort

Оглавление»Jeder Archäologe spürt im Herzen, warum er gräbt. Er gräbt …,

um … die Toten wieder lebendig werden zu lassen, damit das,

was vorüber ist, dennoch nicht für immer verloren sei.«

Geoffrey Bibby, englischer Archäologe

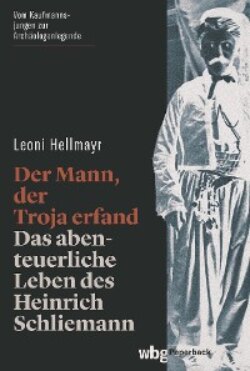

Wenn wir, zweihundert Jahre nach seiner Geburt, eines über Heinrich Schliemann mit Bestimmtheit wissen, so ist es, dass er längst nicht nur der Troja-Entdecker war. Zweifellos hat ihn aber erst die archäologische Ausgrabung auf dem Hügel Hissarlik weltberühmt gemacht. Warum hatte er sich mit einundfünfzig Jahren überhaupt noch in ein solches Abenteuer begeben?

Je mehr ich mich für dieses Buch mit Schliemanns Leben auseinandersetzte, desto deutlicher zeigte sich, dass von allen möglichen Antworten auf diese Frage insbesondere eine heraussticht: Schliemann ertrug keinen Stillstand.

Doch worauf gründete seine innere Unruhe, seine andauernde Rastlosigkeit? Verhaltensmuster können bereits sehr früh entstehen, und man muss kein Psychologe sein, um die Ereignisse, die uns aus Schliemanns Kindheit bekannt sind, mit ihrem extrem traumatischen Wirkungspotenzial auch so zu deuten.

Kaum zwei Monate nach seiner Geburt starb Heinrich Schliemanns sechsjähriger Bruder. Auch wenn Schliemann zu diesem Zeitpunkt noch nicht fähig war, den Tod eines Familienangehörigen zu begreifen, dürfte er dennoch durch die Empfindungen seiner Eltern – ob nun offen ausgelebt oder unterdrückt – etwas davon gespürt haben.

Im Alter von neun Jahren verlor Schliemann daraufhin seine Mutter. Von Beginn an gab er seinem Vater die Schuld für ihren Tod, und wie es scheint, war diese Schuldzuweisung berechtigt. Das unsittliche Verhalten seines Vaters, der als Pfarrer von Ankershagen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern auch innerhalb seiner Gemeinde eine Vorbildfunktion zu erfüllen hatte, entwickelte sich bald darauf zum öffentlichen Skandal. Den Unmut der Dorfbewohner bekamen die Kinder Ernst Schliemanns deutlich zu spüren. Wenn ein kleiner Junge keine Freunde mehr hat, weil die anderen nicht mehr mit ihm spielen dürfen, wird er das sicherlich nicht so leicht vergessen. Die frühe Phase aufgezwungener Einsamkeit könnte Schliemann geprägt haben. Als Ausweg aus dieser entsetzlichen Situation sah sein Vater nur das Wegbringen seiner Kinder. Und so musste Heinrich Schliemann mit zehn Jahren Ankershagen verlassen, ebenso wie seine Geschwister, die sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuten. Die Familie war zerbrochen und damit zugleich die Schutzzone verloren, in der ein Kind oder ein Heranwachsender die Chance hätte, sich selbst kennenzulernen und allmählich seine Persönlichkeit zu entwickeln.

Schliemann hingegen war von nun an ein Reisender. Mal blieb er mehrere Jahre an einem Ort, oft aber nur wenige Monate, Wochen oder gar Tage. Im Prinzip war er immer unterwegs. Bewegung und Rastlosigkeit, ob körperlich oder geistig, gehörten als feste Größen in sein Leben – seine verzweifelte Suche nach etwas, vielleicht nach sich selbst, offenbar auch.

Ebenso wie die Kindheit einen Menschen prägt, kann auch die eigene Generation oder, in noch weiterem Sinne betrachtet, das eigene Zeitalter ein Leben maßgeblich beeinflussen.

In Europa war das 19. Jahrhundert eine Epoche, in der eine optimistische Zukunftsoffenheit einem bewussten Rückblick auf die Vergangenheit gegenüberstand. Der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft brachte viele technische Errungenschaften und Neuheiten mit sich: Massenproduktion, Telegrafie, internationaler Handel und neue Transportmittel wie die Eisenbahn. Durch diesen Fortschritt entstand ein völlig neues Begreifen von Raum und Zeit. Scheinbar gab es keine unüberwindbaren Grenzen mehr, die Welt war so intensiv vernetzt wie niemals zuvor. Das führte in der Folge nicht nur zu einer neuen Form von Freiheit, sondern auch zu neuen gesellschaftlichen Zwängen. So war das Leben mithilfe der standardisierten Zeitmessung fortan streng getaktet; Pünktlichkeit wurde zu einer Selbstverständlichkeit.

Mit dem Fortschritt gingen zugleich manche traditionellen Werte und Glaubenssysteme verloren – das tief menschliche Bedürfnis nach Stabilität und Kontinuität musste in anderer Weise gestillt werden. Etwa durch die Beschäftigung mit der Menschheitsgeschichte – ausgerechnet in diesen Zeiten des Wandels liegen die wahren Anfänge der Archäologie.

Heinrich Schliemann war in vielerlei Hinsicht ein »Kind seiner Zeit«, und so war es mir ein Anliegen, in diesem Buch seine Lebensereignisse wie auch seine Taten in den größeren Zusammenhang des Zeitgeschehens einzubetten.

Dank seines Ehrgeizes und seines Talents schaffte er den Weg aus seiner Armut heraus aus eigener Kraft, begann bereits in seinen frühen Zwanzigern eine erfolgreiche Kaufmannskarriere und war mit vierzig Jahren schließlich Millionär. In seinem Beruf halfen ihm nicht nur Glück, sondern auch eine große Portion Mut, neue Wege zu gehen, sowie ein bemerkenswertes Gespür dafür, welche Geschäfte mit welcher Ware Gewinn in der Zukunft bringen könnten. Doch als er reich genug war, um sich zur Ruhe setzen zu können, tat er dies keinesfalls. Er beendete die Kaufmannstätigkeit und suchte nun nach einer Aufgabe, die ihn geistig erfüllen würde – die aber zugleich noch eine viel größere Bedeutung haben sollte. Schliemann wollte sich einen gebührenden Platz in der Gesellschaft verschaffen. Schließlich entschied er sich für die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Archäologie wurde seine Passion.

Von Heinrich Schliemann durchgeführte und geplante Grabungen

Je länger ich mich mit seinem Leben beschäftigte, desto kürzer schien mir manches Mal der zeitliche Abstand, der zwischen unserer Gegenwart und Heinrich Schliemanns Epoche liegt. Seine Getriebenheit, der Druck, den er sich selbst auferlegte, und das Gefühl, ständig gegen die Zeit zu arbeiten – kommt uns das nicht bekannt vor? Nicht ohne Grund wird von manch einem behauptet, die Industrielle Revolution sei in ihrem Einfluss auf die Menschheit mit der Neolithischen Revolution vergleichbar. Im 19. Jahrhundert liegen gewissermaßen die Wurzeln der Lebensart, die bis heute den Rhythmus unserer Gesellschaft maßgeblich bestimmt.

Heinrich Schliemann hat uns einen enormen Fundus an Dokumenten hinterlassen, darüber hinaus sind viele weitere Quellen wie etwa Zeitungsartikel überliefert. Die Forschung verfügt mittlerweile über ein recht differenziertes Bild von seinem Leben. Dennoch beruhen nach wie vor die meisten unserer Informationen auf Aussagen aus seinen Selbstzeugnissen – und da Schliemann sich und seinen Werdegang gerne inszenierte, ist es in manch einem Fall nach wie vor schwierig, Realität von Fantasie zu trennen. Weil er nicht immer bei der Wahrheit geblieben ist, polarisiert seine Person bis heute. In seinem Leben schien sich eben alles um den Mythos zu drehen. Das ging so weit, dass er letztendlich sogar einen Mythos um sich selbst erschuf. Auch das ist eine Seite Heinrich Schliemanns, die ihn bis heute so faszinierend macht.

Viele Personen haben mich beim Entstehen dieses Buches begleitet. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei Tina Niethammer – für ihre großartige Unterstützung und ihre unermüdliche Geduld.