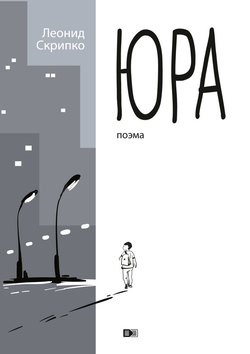

Читать книгу Юра - Леонид Александрович Скрипко - Страница 3

Глава 1

ОглавлениеРассвет был долог и тревожен,

И мне не нравился совсем,

Но что же делать – осень всё же,

Ноябрь всё ж самозабвен.

Запузырились снова лужи,

И каждый третий стал простужен.

Злой ветер снова зашумел,

По крыше дождик загремел,

Неумолимо стало небо,

Я выйти из дому не смел.

Но в Спиридоньевском дом восемь,

На непогоду несмотря,

Неважно, летом или в осень,

Иль в середине ноября,

Шаги считая одиноко,

Опять по лестнице широкой,

На службу люди вниз спешат,

По стрелке часовой кружа.

А самых первых, как обычно,

Ведут детишек в детский сад.

Стучат лопатки по перилам,

И равнодушен детский взгляд,

День впереди как вечность длинный,

И нелюбимый детский сад.

Идут послушными шагами,

Поняв действительность едва ли.

Они ещё во сне живут,

Но подчинившись вниз идут.

С постели тёплой только-только,

Соседи нехотя встают.

Вот где-то пахнет, подгорая,

На сковородке колбаса,

А дальше за дверьми ругает

Нещадно баба мужика.

Опять под утро он явился,

Витиевато извинился,

И даже пробовал обнять.

Потом, пытаясь брюки снять,

Махнул на жизнь свою устало,

Пошёл на кухню досыпать.

Сосед направо – А. Шаглинский,

Нарезал дольками бекон:

Овсянку с завтраком английским,

Маце предпочитает он.

За стенкой радио играет,

Пенсионерку пробуждая.

Хоть ей не нужен серый день.

Вставать ей скучно, да и лень,

Она по праву заслужила,

Свой пенсион и бюллетень.

Пускай нагретые квартиры,

Покинуть люди не хотят,

Но долг велит им торопливо,

Оставив байковый халат,

Бежать скорей под эти хляби,

Не забывая зонт и шляпу.

А значит быстро закусив,

Горячий кофе не допив,

Они спешат для дел житейских,

Своим желаньям изменив.

Как мозаичные крупицы,

Зонты ожили в темноте,

в метро народ попасть стремится,

Вращаясь в пёстром фуэте.

Строители, врачи, студенты,

Внештатные корреспонденты,

Здесь утром все. Высокий чин,

Бразильским кофе ободрим,

Мелькнул как призрак на дороге,

Среди назойливых машин.

Шумит, кипит и рвётся швами,

Неугомонная Москва,

Поверит кто – недавно сани

Возили по Тверской дрова.

Ещё москвич иной припомнит,

Как за Плющихой огороды,

Капустой белою цвели,

И как мохнатые шмели

В душистый цвет весною лезли.

Жизнь изменилась. Москвичи,

Теперь в обед вкушают суши,

В спортзалы им ходить не лень,

Без новых гаджетов им душно.

Они готовы ночь и день,

Волчками здесь и там крутиться,

Не покладая рук трудиться,

Чтоб бренды новые купить,

И вас однажды удивить.

А кое-кто не забывает

По филармониям ходить.

Излишне, впрочем, увлекаться,

Сейчас их жизнью ни к чему,

Иначе будем удаляться,

От темы, судя по всему.

А потому, я, неотложно,

Минуя лужи осторожно,

Оставив суши на потом,

Хочу вернуться в старый дом.

(О нравах мы поспорим позже,

В приличном баре за углом).

Я жажду нашего героя,

Представить публике уже,

К нему тихонько дверь откроем,

Где на последнем этаже,

Он нежится в постели сонной.

Прозрачным тюлем приглушённый,

К нему крадётся первый свет.

Здесь посторонних звуков нет,

Но сладкий сон вот-вот прогонит,

Такой настойчивый рассвет.

Но как же оторваться сложно,

От грёз чарующего сна,

Прогнать Морфея невозможно,

Когда видений пелена

Уютно веки оплетает,

И в новый день не отпускает.

Последний сон не дай спугнуть,

Замри же солнце на чуть-чуть!

Но как не тыкайся в подушку,

Уже так сладко не уснуть.

Сопит герой под одеялом,

Пуховым, тёплым и родным,

Подушку обхватив упрямо,

Вопросом мучаясь одним:

«Раз спится утром так приятно,

Создали утро, вероятно,

Чтоб до обеда людям спать.

А значит рано мне вставать!»

Но мама мыслей ход прервала,

Прикрикнув: «Хватит там лежать».

И третьеклассник, покорившись,

Нечеловеческой судьбе,

На маму даже посердившись,

С великой жалостью к себе,

Встаёт и жмурится от света.

В пижаму синюю одетый,

Надвинув тапки как-нибудь,

Он мимо кухни держит путь.

Там кашу бабушка готовит,

Овсянку снова – просто жуть.

Блистают в ванной нестерпимо

Краны, два зеркала и пол,

А тюбик с пастою малинной

Лишь подтверждает мысль о том,

Что жизнь устроена прескверно.

Нет хуже ничего наверно,

Чем эта школьная пора,

Чем эта ранняя заря,

Уроки, геркулес, ноябрь,

И дождик этот навсегда.

В таких раздумьях воду Юра,

Открыл и сделал потеплей,

Взял пасту сладкую угрюмо,

И белых, жирных кренделей,

На щётку и на лоб намазал.

Усердно пальцы перемазав,

Он на стекле большую «Ю»,

И с ней фамилию свою

Оставил росчерком небрежным,

Найдя забавной ту мазню.

Со скуки кран ревущий пальцем,

Он осторожно перекрыл.

Фонтан немедленно страдальца,

До пят конечно окатил.

Но Юра воду жмёт сурово,

И всё случается по новой:

Одной рукой он чистит зуб,

Другою топит всё вокруг.

Так и стоял бы в ванной вечно,

Кабы не в дверь серьёзный стук.

Отец настойчиво под дверью

Неодобрительно кричит:

Умыться просит побыстрее,

Ведь каша может и остыть.

В итоге дверь он открывает,

Наскоро сына умывает,

Хватает на руки и вот,

Как куклу до стола несёт.

Где бабушка хлопочет с кашей,

И мажет маслом бутерброд.

Внучку кладёт тарелку с горкой:

«Не морщься, кушай поскорей»,

– Куда ты наложила столько! —

Но папа: «Будешь здоровей!»

– А ты? – «Поел и убегаю»,

– Когда вернешься? – «И не знаю.

Горит, большой квартальный план.

Работы много, знаешь сам.

Одень на улицу калоши,

И не балуйся в школе там.

А вот и мама. Здравствуй, Лена!

Всех обнимаю, побежал».

– Ты помнишь, Паша, что проведать

Должны Петровых? К ним на чай,

В субботу едем, – «Помню, помню,

Сей долг досадный мы исполним».

Схватив печенье со стола,

Через мгновение спустя,

Он выбегает из подъезда

Под дождик, не раскрыв зонта.

Здесь, разделив поток бурлящий,

Из мрака выхватив лицо,

К нему немедля Форд блестящий,

Спешит с подмогой под крыльцо.

На дом и окна оглянувшись,

Хозяйке Форда улыбнувшись,

Наш Павел брюки приподнял,

Портфель удобней подобрал,

На подогретое сиденье,

С хозяйкой рядышком упал.

Отметим сразу, что признанье,

И одобрение у дам,

Любовь, восторг и обожанье,

Он сохранил к своим годам.

И он любил необычайно,

Хотя недолго и случайно.

Он в юности уже считал,

Что век и так обидно мал,

А потому себя союзом,

Тогда упорно не вязал.

Взрослея, вёл себя практично,

И скоро к роскоши привык,

Имел доход весьма приличный,

Не сомневаясь ни на миг,

Что хватка в бизнесе и чувствах

Не всем подвластные искусства.

Но он законы все познал,

И без усилий прерывал

Поползновения любые —

Любовниц загодя менял.

Он никогда не рисовался,

Себе он цену твёрдо знал,

Он от души всегда смеялся,

И плотный ужин уважал.

Спокоен, лёгок и подтянут,

В вельветовый костюм затянут,

Чуть поседевшие вески,

Духи как капельки росы,

Сандалии ему и шорты,

Категорически не шли.

Он представлялся просто – Павел,

Улыбкой образ подкреплял,

То замолчит, то шутку вставит,

Глядишь, и всех очаровал.

Не задурманенные ядом,

На жизнь передовые взгляды

Нам всем понятны и близки,

В душе нам нравятся они.

Нам всем довольно часто снятся

Любви без обязательств сны.

Но только не во сне признанье,

Встречал он с детства меж страниц,

Не редко школьницы терзанья

Ему вверял тетрадный лист.

Где юный почерк аккуратно,

Над русской ё всегда опрятно,

Расставив точки, о любви,

Татьяны перепев стихи,

Дарил волнующие строки,

И ветку васильков сухих.

Ему конечно это льстило,

Он стал уверенней в себе,

Мальчишки мысли укрепились,

Держать он крепко стал в уме,

Что женщин милых благосклонность,

Влюблённость, страсти и покорность

Есть наилучшая черта,

И счастью с ними нет конца.

Но только мучали кошмары

Порою Павла-молодца.

Порою ночью просыпаясь,

Он становился сам не свой,

Подруги плеч едва касаясь,

Он не умел найти покой.

Как будто дьявольским твореньем,

Уже без шансов на спасенье,

Себя он ясно ощущал.

Расплату он за что-то ждал,

И в страхе думая об этом,

Глаз до рассвета не смыкал.

Так жизнь под горку и катилась,

Ноябрь март спешил менять,

И чаще Павел тяготился,

И чаще начал замечать,

Что день сложнее всё наполнить,

Что он не слышит песни новой,

Что лица прежние везде,

Желанья с разумом в борьбе.

Он чуть в запои не пустился,

И чуть не навредил судьбе.

Он в тридцать два о совершенстве,

О смысле жизни, о себе

Подумал, прежнего блаженства

Вокруг не находя уже.

Но повстречав в апреле Лену,

Забыл он тут же о похмелье,

И сердцем крепко заскучал.

Он понял сразу, что не знал

Тоски доселе столь ужасной.

Сражён был, в общем, наповал.

Он бросил в битву всё уменье,

Он щёки аккуратно брил,

А после с неким удивленьем,

Нашёл, что Лену полюбил.

Но только Павла воздыханья,

Чистосердечные признанья

Не импонировали ей,

А бурю дикую страстей

Она, краснея, отвергала,

Хоть становилась всё бледней.

Но что такому селадону

Сомненья девы молодой,

Елену метко купидоны

Конечно ранили стрелой.

И гости в тот же год хмельные,

Несли приборы бытовые

На свадьбу молодой семье.

Потом плясали в забытье,

Любви и верности желали,

Салаты ели оливье.

Они неделю пировали,

Причину шума позабыв,

Когда же снова вспоминали,

То вновь бокалы осушив,

Невесты выбор одобряли,

Шептались, головой кивали,

И первенца желали ей.

В витиеватости речей

Была и зависть, и сердечность,

И глупость выпивших людей.

Влюблённый муж свою царицу,

Носил полгода на руках,

Друзьям кивая мол – женился,

Преображался на глазах.

Заботой Лену окружая,

Каприз любой предупреждая,

Он шубы новые дарил,

Структуру жизни изменил,

Стал верным и надёжным другом,

И роль такую полюбил.

Елена, кто она? Позволим,

Теперь отвлечься на неё,

(Поэты любят поневоле,

Всегда творение своё).

Она была тогда быть может,

Меня немногим помоложе.

Она красоткой не слыла,

Но преподать себя могла,

Была в компании заметна,

И скромно с мамою жила.

Что в ней, тоски моей помимо,

Что в милом образе ищу,

Она всегда непостижима,

Вернуться снова к ней хочу.

К открытым чувствам благосклонна,

Горда, хрупка и непокорна,

Осталась тайной навсегда,

И остроумна, и строга.

Мне вам не объяснить, пожалуй,

Кем Лена всё-таки была.

Она в студенческие годы,

В бассейн брала абонемент,

По случаю плохой погоды

Любила сесть за инструмент.

Но Баха с Гайдном не играла,

А клавиш счёт перебирая,

Искала «Джой Дивизион».

Загадочный «Аукцыон»,

Вплетала кое-где аккордом,

И в десять приходил к ней сон.

С друзьями запросто держалась,

Образовав студентов круг,

На зорьке йогой занималась,

И Блок ей был хороший друг.

Мужчин в мгновение пленяла,

И уж конечно это знала.

Но чем, постигнуть не берусь,

Хотя ничуть не ошибусь,

Предположив – Елену встретив

Опять немедленно влюблюсь.

Ни отрешённое унынье,

Ни целомудренную грусть,

(Чем увлекаются иные,

Приём сей зная наизусть),

В ней никогда не замечали.

Зато все сразу отмечали:

Она смеётся где смешно,

Не ведает, что суждено,

Вслух о политике не судит,

И любит белое вино.

Так юность Лены без надсады,

Новелл трагических прошла,

Друзей назойливых осада

Отбита с ловкостью была.

Любовью жизнь не отягчая,

Надежды многих развенчала,

Но не обидно, а легко:

Так, что отвергнутый пальто

Накинуть счастлив был на плечи,

И проводить хоть до метро.

Зачем так юность скоротечна,

Всё чаще мать твердила ей,

Обняв по-дружески за плечи:

«Опять в отставку всех парней?

Поди, развейся, пообщайся,

По вечерам одна не майся.

Коль век со мною проведёшь,

То принца точно не найдёшь.

Ещё лет пять таких раздумий,

И в девах старых пропадёшь».

С улыбкой матери внимая,

Не соглашаться не могла,

Но всё же смутно тосковала,

Но всё равно опять одна,

Шла по бульвару грациозно,

В осенний вечер, но не поздно.

Играя газовым платком,

Как будто ярким маяком,

К себе вниманье привлекая,

Она не сомневалась в том,

Что эту лёгкую походку,

Коварный взгляд и тонкий стан,

Оценят зрители охотно,

Попавшись в брошенный аркан.

Всё остальное и не важно,

А важно чтобы плащ винтажный

Вниманьем был не обделён,

Чтоб подходил к сапожкам он.

Мужчина каждый непременно

Обязан быть в неё влюблён.

Высокий дом «Иллюзиона»,

Приют любимого кино,

Елену приглашает снова,

А что смотреть не всё ль равно.

Здесь всё как раньше, всё привычно,

Покажут фильм такой обычный,

С Габеном, Каро иль Рози,

Мазиной, Мути иль Сорди.

Увы, теперь героев этих

На киноплёнках не найти.

В прохладном зале пред экраном,

Билет скомкав в живой руке,

Она опять с героем старым,

И то, что ждёт его в конце

Она конечно знает, только,

Досмотрит этот фильм, поскольку,

В нём чудный мир и красота,

А не печаль и пустота,

В нём чёрно-белое Феррари

И снежно-белая фата.

Без сожаленья невозможно

Из кинозала выходить,

Заплакать от досады можно,

И безусловно захандрить.

Пусть всё обычно, всё на месте,

Вот Яуза чрез метров двести,

И зелень летняя кругом.

Но почему она бегом,

Спешит домой и отвернулась,

Минуя надпись «Гастроном».

Потом она в метро качаясь,

Среди скучающих людей,

От них подальше быть старалась,

Они чужды казались ей.

Быть рядом с ними не желая,

Она ресницы прикрывает,

И хочет, чтобы вновь возник,

Шум моря, серых чаек крик,

Аккордеон чтоб пел негромко,

Не прерываясь ни на миг.

Она скучала и вздыхала,

Держалась твёрдо на своём,

Подложных чувств она бежала,

Грустила с мамою вдвоём.

Она вдруг стала нелюдимой,

Необъяснимой и пугливой,

Обиды прятала слезу,

Скабрёзность била на лету.

Никто сломать уж не старался

Такую гибкую лозу.

Но кто припомнит эти грёзы,

Гаданья с мамой у свечей,

Блестели ль точно чьи-то слёзы

Когда-то в утреннем луче?

На счёт сей можно сомневаться.

Хотя не стоит удивляться,

Что к двадцати пяти годам,

(Не возраст в общем-то для дам),

Она за Павла вышла замуж,

Расставив точки по местам.

Они полгода повстречались,

По вечерам, но чаще днём,

И хмурым утром обвенчались,

С приметой доброй – под дождём.

А муж её – он был красавец:

Высокий рост, живой румянец.

Он был хороший и простой,

С ним обрела она покой,

Хоть пиво пил он из бутылки,

И нож брал левою рукой.

Он не читал Дидро и Клюна,

Пикока даже не листал,

Но отпуск часто брал в июле,

И на Канарах отдыхал.

Он балагур был с шуткой острой

Среди компании их пёстрой,

И знал последний анекдот.

Ей показалось – это тот

Кого она в кино узнала.

В любви они прожили год.

В тот год она самозабвенно,

До края чувствами полна,

Была весёлой неизменно,

И мама счастлива была.

Жизнь превратилась в вечный праздник

Который неотступно дразнит.

Они планируют зимой,

В отеле Ритц (ах, боже мой!)

Открыть сезон с большим размахом,

На склоне Альп, само собой.

То, что казалось раньше глупым,

Что представлялось баловством,

Теперь слюбилось почему-то,

И принималось так легко.

Не редко в модном ресторане

С супругом до курантов ранних

Её вы можете застать.

Друзьям при встрече не узнать

Свою холодную подругу,

Что так любила помечтать.

Она забросила романы,

Ей скучно Малларме читать,

Витиеватый и туманный,

Он не способен увлекать.

К невзгодам прошлым относилась

Теперь иначе. Согласилась,

Что слишком правильной была.

Хотя, исправившись, она,

Индифферентность к Мураками,

Простить супругу не могла.

Судьба Елену наградила,

И прежней жизни строгий пост,

Она порядком искупила,

Когда нежданно встал вопрос:

Об этом ли она мечтала,

О том ли с мамой тосковала?

Ответом был глубокий вздох.

Она припомнила – не плох,

В кино был вечер одинокий.

Неужто брак её – подлог?

И вот стал скучен блеск нарядов,

И горьким стал Бийо-Симон,

Теперь казался заурядным

Любимый некогда салон.

Она всё чаще вспоминала

Места где счастлива бывала,

Где наслаждалась тишиной,

Где город только ей одной

Принадлежал и улыбался,

Где он наполнен был весной.

Она побыть решает дома,

Не весел вечер для неё,

Она желает томик скромный

Прочесть Гильома де Машо.

Каприз дурной Елену гложет,

Она смирить его не может,

И чувствует, что не права.

Ей ссора с мужем не мила,

Но говорит: «Останусь дома,

Машо отставлю чёрта с два».

Муж возразил, – Нас ждут, и глупо,

Экстравагантно и смешно, —

Елена соглашалась скупо,

И повторяла: «Всё равно».

Он подшутил над ней несмело,

Она в отместку: «Надоело».

Бросая книгу на софу,

Такой ответ даёт ему,

Что Павел понял с изумленьем,

Как плохо знал свою жену.

Размолвки вовсе не желая,

Он целый вечер рядом был,

Её капризу потакая,

Обиду молча он сокрыл.

Но вдруг почувствовал – далёкий

Он стал для Лены одинокой,

И как вести себя не знал.

Сев рядом с нею на диван,

Он две главы из книги скучной

Ей в этот вечер прочитал.

Их дальше ждали треволненья,

Снедая душу изнутри,

Копились злость и возмущенье,

Что очень вредно для семьи.

Он умолял: «Чего нам мало?»

Она в ответ ему молчала.

Он дверью хлопал и один,

Своим желаньям господин,

Бежал «…побыть средь пошлых женщин,

И средь порядочных мужчин».

Прозвавши мужа фарисеем,

Она подчёркнуто скромна,

Недели шли, она грустнее

И молчаливее была.

Она его не избегала,

Но раздражаясь замечала,

Что неизменно тяготит

Его всегда цветущий вид.

Всегда он счастлив и доволен,

Румянец на щеках горит.

Жизнь в мелких ссорах до разрыва

У них почти уже дошла,

Но Лена с трепетом открыла,

Что стала первенцем больна.

Воскресла нежная психея,

Елена с каждым днем бледнеет,

И чувствует, что ожила.

Гуляя по Москве одна,

Она то плачет без причины,

То вдруг без дела весела.

Пришло к Елене осознанье,

Стал очевиден вечный ход,

Всей нашей жизни увенчанье

Пред ней открыл с любовью Бог.

Разбилось зеркало кривое,

Прошёл каприз и напускное,

Сомненья растворились вмиг,

Когда ребёнка первый крик

Души коснулся материнской,

И в сердце навсегда проник.

Опять в семье любовь и счастье,

Всем злопыхателем назло,

Забыты грусть и разногласья,

И гости снова пьют вино.

Теперь супругам развлеченье

Имён красивых обсужденье,

Что Павел в святцах отыскал.

Ах, как же редко Павел спал,

Боясь над люлькой шевельнуться,

Как тихо через раз дышал.

Елена с нежностью отдалась,

Науке новой, не простой,

Как будто только в ней нуждалась,

И не ждала судьбы иной.

Теперь другие с ней волненья,

Нет ни суббот, ни воскресенья —

Заботы всё смогли занять.

Обиды к Павлу вспоминать

Нет ни желанья, ни минутки.

Найти бы время постирать.

Младенец силы отнимает —

В изнеможенье волком вой,

Испить спокойно чашку чая

Нет перспективы никакой.

Подозреваю, что наверно,

Девицы те, кто вдохновенно

Избранника и мужа ждут,

О том не знают. Ведь плетут,

Они венки чтоб в реку бросить,

И песню старую поют:

В тёплый летний вечерочек,

Встали девушки в кружочек,

По веночку заплели,

И гуляют вдоль реки,

Бросит милая веночек,

Мак, ромашку, василёчек,

И попросит – Ты плыви,

Мужа к дому позови.

Я как-то слышал поговорку,

Что сном младенца можно спать.

Но вывод этот смехотворен,

Не обоснован, так сказать.

Младенца сон – всё это липа:

Упавшей ложки, двери скрипа

Теперь вам стоит избегать.

На веру можете принять:

Младенца сон – он самый чуткий,

А вот чего уж не отнять

Так это разных выкрутасов,

Ночных концертов до утра,

От витамина D отказов,

И несогласия до сна.

Младенец маму не жалеет,

А бог не дай он заболеет!

Но Павел с Леною дитя,

Прощают, чуточку журя.

– Какой, однако, неспокойный, —

Устало вымолвят, любя.

Проходит бурно первый месяц:

Кормленье каждых два часа,

Разогреваемые смеси,

Мгновенья редкие для сна.

Но вверх стремится диаграмма,

А с ней привеса килограммы.

Однажды как-то поутру,

Как раз к восьмому четвергу,

Всплеснула бабушка руками,

Услышав тихое «агу».

Нет чувства на земле сильнее

Чем материнская любовь,

Сию нехитрую идею

Елена подтверждает вновь.

Она качает сына нежно,

Оберегая сон мятежный,

Следит за тем, чтобы недуг

Его не потревожил вдруг.

Ночник плотнее накрывает,

И стережёт случайный звук.

Иной отца закон извечный:

В ребёнке лишь себя любить,

Искать в нём профиль безупречный,

И неизменно находить.

Себя мальчишкою припомнив,

Он просит сына то исполнить,

Что сам когда-то не успел:

Лезть в драку там, где сам робел,

Или в науке неподъёмной

Заполнить собственный пробел.

У матери ж свои напасти:

«Кто будет первый твой кумир,

Любовь или дурные страсти

Заполнят твой прекрасный мир?

Об этом я теперь гадаю,

Когда с любовью пеленаю

И на руках тебя ношу,

На крик когда к тебе спешу,

И к ангелу когда взываю,

Защиты для тебя прошу».

Елена ласково шептала,

Поправив угол простыни:

«Спи, милый мальчик, воспитаем,

На манной каше и любви.

Спи хулиган и симпатяга,

Я тоже на часок прилягу,

А то нет сил как в сон клонит».

Глубокий вздох – она уж спит,

Кроватку в забытьи качает,

И в детской лампочку гасит.

Сын рос, семью объединяя,

Не разрешая отдохнуть,

К себе всё чаще призывая:

Ни отвернуться, ни зевнуть.

Отец сперва самолюбиво

Младенца изучил пытливо,

И схожесть сразу уловил.

На том решил, что он взрастил

Себе достойную замену,

Достаточно затратив сил.

Елена ж вся была в хлопотах,

Ведя домашние дела,

Лишь только бабушке в субботу,

Оставив Юру иногда,

Она на часик выбиралась,

Отвлечься средь людей стараясь.

Она любила сесть в кафе,

От шума, правда, в стороне.

Журнал листая там неспешно,

Смотрела новость с дефиле.

Прочтёт, и даже увлечётся,

Хотя всё это далеко,

Она не та, но признаётся,

Читать забавно всё равно.

Пускай и не следит за модой,

Но только получив свободу,

Фланель присмотрит и текстиль.

Ведь не теряла Лена стиль:

Костюм по-прежнему опрятно

Её достоинства чертил.

А в то ноябрьское утро,

Все разбежались кто куда,

Всё было сделано как будто:

Свекровь по дому помогла.

Сын у порога облачённый,

До верха в куртку зачехлённый,

За лямки пухлый ранец взял,

Прощаясь бабушку обнял,

Проверил ключик на булавке,

И наконец-то убежал.

За ним покинуть дом Елена

Спешит, на зеркало взглянув.

Украдкой макинтош надела,

Свекрови мимо проскользнув.

Нарядной быть ей вновь приятно,

Она по Бронной, вероятно,

Пройдёт до центра не спеша,

Осенним воздухом дыша.

Там выйдет на бульвар знакомый,

Туда зовёт её душа.

Гуляет Лена, как и прежде,

(Как хороша – не передать),

Не ставя целей, лишь с надеждой

Себя средь улиц потерять.

Часов она не замечает,

Она сегодня отдыхает:

К Шанель зайдет, не без того,

Кашне примерит, ну и что.

Здесь шляпку смотрит с интересом,

Там брошку ищет на пальто.

В витрине дальней тренч приметив,

Туда с надеждою идёт,

У входа яркий Форд отметив,

Легко толкает дверь вперёд.

И всё пред ней открылось ясно,

Дражайший муж тогда напрасно

Её в обратном убеждал,

Неубедительно играл,

На голубом глазу улики

Недостоверно отвергал.

Елена чести не теряя,

Конец признаниям ждала,

Одежду будто отбирая,

В ответ и бровью не вела.

Ни сожалений, ни обиды

В глазах её он не увидел.

Ни обречённости в себе,

Или покорности судьбе

Он не прочёл за то мгновенье,

На белом как луна лице.

Она сказала: «Ты, не майся,

Себя не надо утруждать.

Молчи пожалуйста, останься,

Меня не надо провожать».

Сквозь слёзы Лена улыбнулась,

Его красивых губ коснулась

Дрожащей, нежною рукой.

Он потянулся к ней с мольбой,

Но лишь сказал, – Прощай Елена, —

И зашатался как больной.

С прошедшим навсегда прощаясь,

Она рванулась что есть сил,

Теперь дождю лишь доверяясь.

А он её наотмашь бил.

На сердце камень раскалённый,

Душа от гнева воспалёна,

И несмываем грязный след.

Теперь сомнений больше нет:

Бежать, бежать, она решает,

Забыв навеки десять лет.

Смогу ль найти у вас согласье,

Но так и быть – спрошу у вас:

Вы замечали, что несчастье

Интуитивно ждём в тот час,

Когда казалось б всё в порядке:

Хороший урожай на грядке

И жизнь по правилам идёт.

И вот тогда покой нейдёт,

Всё ждём мы от судьбы подвоха:

Кирпич иль рубль упадёт.

Не получается поверить,

В любовь Создателя совсем,

Мы чувствуем беду за дверью,

И не прогнать её ничем.

На свете счастья не бывает,

Из века в век народ страдает.

А значит с фабулой живёшь —

Ты счастлив, но несчастья ждёшь,

И нервных клеток пресловутых

Уже совсем не бережёшь.

Не лучше ль знать, что безгранична

И неизменна благодать,

И кажется весьма логичным

От мыслей лишних не страдать?

Зри в корень, брат, а остальное —

Малосущественно, пустое.

Жизнь наша впутана в игру,

А в чью, и думать ни к чему.

Оставлю лучше рассужденья,

Закончу первую главу.