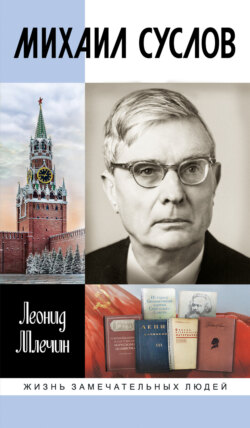

Читать книгу Михаил Суслов - Леонид Млечин - Страница 3

Часть первая

Комбед и комсомол

Юные годы

ОглавлениеНачальные годы Михаила Андреевича Суслова, когда складывались его представления о жизни, – это Первая мировая, революция, Гражданская война; одна беда за другой обрушивались на Россию.

Михаил Суслов родился 8 (21 по новому стилю) ноября 1902 года в селе Шаховском Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне Павловский район Ульяновской области).

В тех же краях, в Симбирске (ныне Ульяновске), появились на свет обе ключевые фигуры политических баталий 1917 года: будущий второй глава Временного правительства Александр Федорович Керенский и будущий первый председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Они, правда, происходили из дворянских семей, в юности существовали вполне комфортно и получили завидное образование, а Суслов – из крестьян, семья его жила трудно и бедно.

От родного села до уездного центра, города Хвалынска, было неблизко. Суслов рос на правобережье Волги, и как волжанин «окал». Рано начал читать, и запомнили его как «мальчика с книжкой», далекого от обычных мальчишеских забав. В детстве болел туберкулезом и всю жизнь боялся возвращения опасной болезни. Даже в оттепель кутался в пальто и носил калоши, что очень веселило товарищей по Политбюро.

Единственный в брежневском окружении Суслов не ездил на охоту, чтобы не простудиться. Да и не интересовали его эти забавы. Некоторым другим членам Политбюро, скажем, Черненко, который в 1983 году – ненадолго – станет хозяином страны, с его больными легкими охота тоже была противопоказана. Но Константин Устинович не смел уклониться от поездок в военно-охотничье хозяйство в подмосковном Завидово, поскольку хотел быть рядом с Леонидом Ильичом. Михаил Андреевич был куда более самостоятельным и уверенным в себе человеком.

«Отец и мать мои были крестьянами-бедняками», – писал в автобиографиях Суслов: даже лошади у семьи не было, только корова и овцы.

Отец его, Андрей Андреевич, родился в многодетной семье, с детства начал работать. В 1904 году отправился на заработки в Баку, который до революции стремительно развивался благодаря нефтедобыче. Проработал там меньше года, заболел и вернулся домой. В 1913-м в селе создали общество мелкого кредита, где Андрей Суслов стал казначеем – хлебное дело… В 1916-м вместе с артелью плотников Суслов-старший двинулся на заработки в Архангельск – строить железную дорогу. Потом трудился в Вольске на маслобойном заводе.

Андрей Андреевич Суслов поддержал приход большевиков к власти. Его избрали председателем комитета бедноты в родном Шаховском. В 1919-м он вступил в РКП(б). За пьянку его исключили, потом восстановили.

Революция – время выбора. Юный Михаил Суслов выбрал большевиков. Поверил в их идеи? Почувствовал, что они возьмут верх?

Красная армия на три четверти состояла из крестьян. И в Белой армии крестьяне составляли те же три четверти. В Гражданскую войну крестьяне иногда по нескольку раз перебегали из одного войска в другое. Они долго и мучительно пытались понять, с кем им лучше, чьи лозунги привлекательнее.

Видимо, ввиду слабости здоровья Михаил Суслов избежал мобилизации в армию. Но почему будущий член Политбюро ЦК КПСС добровольно не взял в руки винтовку в годы Гражданской войны? Что тому причиной? Плохое зрение? Отсутствие политического темперамента? Природная осторожность?

Мой дедушка, Владимир Михайлович Млечин, всего на год старше Суслова, но осенью семнадцатого года (то есть в шестнадцать лет) вступил в Красную гвардию в Екатеринославе (позднее Днепропетровске), где учился на технических курсах.

Владимир Млечин вспоминал:

«Когда украинских националистов выбили из здания почтамта, непосредственно в здании Совета сформировался сравнительно небольшой отряд. Мы охраняли здание Совета, бывший губернаторский дворец, вели борьбу с анархистами и налетчиками. У меня было множество случаев завершить тогда свой короткий земной путь. По ночам наши патрули обстреливали. Дважды я чудом избежал пули от анархистов, озверевших после разоружения одного их логова».

Несоответствие требованиям медицинской комиссии службе не мешало.

В восемнадцать лет (в 1919 году) Владимир Млечин вступил в Красную армию: «Вдруг я был вызван для медицинского освидетельствования в связи с призывом моих ровесников – молодых людей 1901 года рождения. Комиссия признала меня по “сердечной” статье к военной статье непригодным. Я тут же вернулся к исполнению своих обязанностей».

В 1920 году под командованием Михаила Васильевича Фрунзе он брал Крым, тогда же вступил в партию большевиков. Почему поддержал именно их? Владимир Млечин – из рабочей семьи, его отец, мой прадед, был неграмотным плотником. У моей мамы до сих пор стоит сделанный им большой книжный шкаф во всю стену.

Гражданская война – бедствие, которое не с чем сравнить. Распад нормальной жизни. В отличие от других войн, когда существовали фронт и тыл, Гражданская охватила всю страну, в ней волей или неволей участвовали все. Гражданская война – хаос неуправляемых страстей. В родных местах Михаила Андреевича тоже шла ожесточенная борьба, власть переходила из рук в руки. Большевики утвердились отнюдь не сразу.

Неподалеку от родного села Михаила Суслова власть в 1918 году взял Комитет членов Учредительного собрания, который вошел в историю как Самарский Комуч. Собравшиеся в Самаре депутаты поставили перед собой три задачи: во-первых, возобновить работу Учредительного собрания, единственного законно избранного органа власти; во-вторых, отменить заключенный большевиками сепаратный мир с немцами; в-третьих, провести демократические выборы местных органов самоуправления. И конечно же, восстановить нормальную жизнь, накормить людей.

Что касается Советской власти, то она сразу приступила к строительству коммунизма, начав с разрушения всех устоев прежней жизни. Отменили частную собственность, национализировали промышленность, запретили торговлю и ввели пайки. В городах начался голод.

Детский писатель Корней Иванович Чуковский записал в дневнике частушку того времени:

Нету хлеба – нет муки,

Не дают большевики.

Нету хлеба – нету масла,

Электричество погасло.

Но удивительное дело – стоило избавиться от большевиков, как еда возвращалась. Комитет членов Учредительного собрания в Самаре отменил все декреты Советской власти, и результат не заставил себя ждать.

Беженцы из других городов поражались: «Горы белого хлеба, свободно продававшегося в ларях и на телегах, изобилие мяса, битой птицы, овощей, масла, сала и всяких иных продовольственных прелестей. После Москвы самарский рынок казался сказкой из “Тысячи и одной ночи”».

Даже несколько частей Красной армии присоединились к самарцам. Командовавший 2-й армией Восточного фронта Федор Евдокимович Махин, бывший полковник царской армии, перешел на сторону Комуча. Его войска заняли часть Саратовской губернии, родные места Михаила Андреевича Суслова. 14 июля 1918 года взяли и Хвалынск. Махин принял под командование части Народной армии Хвалынского района, численность которой достигла 3500 человек. Летом власть самарского правительства распространялась на обширную территорию от Волги до Урала, на Самарскую, часть Саратовской и Пензенской, Симбирскую, Казанскую, Оренбургскую и Уфимскую губернии. Но Комитет членов Учредительного собрания просуществовал всего четыре месяца – Красная армия постепенно брала верх.

Как уже говорилось, Суслов-старший вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков). Его настроения передались сыну.

11 июня 1918 года большевики приняли декрет о создании комитетов бедноты, которым передавалась власть в деревне. Перед ними были поставлены следующие задачи:

«1. Распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных орудий.

2. Оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев».

С 15 лет Миша Суслов работал в уездном комитете бедноты, председателем которого был его отец. Комитет занимался реквизицией продовольствия. Что это означало? Право отбирать все у зажиточных, то есть трудолюбивых и умелых соседей. Новая власть давила самых успешных хозяев, называя их «кулаками» и «подкулачниками».

Россия была крестьянской страной. В 1920 году ее население составляло 131,5 миллиона человек, из них 110,8 миллиона жили в деревне. До Первой мировой аграрный сектор давал половину национального дохода страны. Но Советская власть рассматривала деревню прежде всего как огромное зернохранилище. Покупка хлеба у крестьян не предполагалась – только изъятие.

Почему же семья Сусловых присоединилась к большевикам?

В 1938 году во время предвыборной кампании – избирались депутаты Верховного Совета РСФСР – молодой партийный работник Суслов, выступая в Ростове-на-Дону, говорил:

– А вспомните, товарищи, прошлое, когда миллионы трудящихся были бесправными, забитыми, угнетенными. Я вспоминаю свои молодые годы. Тяжелое было мое детство, как и детство многих тогда бедных крестьянских ребят. У моего отца никогда не было лошади. Душили нищета и голод. Душили помещики и купцы. Восемьсот крестьянских дворов нашего села имели меньше земли, чем имели два соседских помещика.

Родное село Суслова, как и все остальные, делилось на тех, кто тяжко работал и преуспевал, и на тех, кто не желал каторжно вкалывать. Эти бедняки, нежелавшие работать или просто неудачливые, и стали опорой Советской власти в деревне. Они ненавидели тех, кто разбогател, называли кулаками и мироедам, грабили и поджигали их дома. Тем самым уничтожалось самое эффективное в стране зерновое производство – помещичьи имения и хозяйства тех, кто поднялся в результате столыпинских реформ.

«Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо – “красный милиционер”, – записал в дневнике прозаик и поэт Иван Алексеевич Бунин, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе. – И вся улица трепещет так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых».

Александр Самойлович Изгоев, член ЦК кадетской партии, записал услышанные им в революционном году слова какого-то крестьянина о большевиках:

– Народу только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас, кадетов, уважает? Нет, он над вами смеется, а большевиков уважает. Большевик каждую минуту застрелить может.

Для крестьянина «мир своих» заканчивался за деревенской околицей. Другой мир был неважен, незнаком – «чужие». «Инаковость» игнорировалась, не принималась. При большевиках враждебно-агрессивное отношение к «чужому» и «чужим» было закреплено сознательно, сверху. Чужие – это «враги».

Народ желал отомстить тем, кто им управлял, кто всем командовал. И началось уничтожение «эксплуататорских классов». Во враги зачислялись целые социальные классы и группы: буржуи, офицеры, помещики, кулаки, священнослужители… Гражданская война – ликвидация чуждых для народа элементов: в погонах, в рясах, в сюртуках, в очках… И сколько же нашлось желающих поучаствовать в ликвидации старой жизни!

Член-корреспондент Академии наук, директор Института российской истории Андрей Николаевич Сахаров, в молодости инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС, пишет:

«Когда малокультурные, обездоленные люди поняли, что они могут не только встать вровень с имущими, с вчерашним “барином”, но и подняться выше него в социальной иерархии, завладеть безнаказанно его домом, имуществом, средствами производства, – когда до них дошел этот сокровенный смысл революции, она стала многомиллионным социальным взрывом, который и оказался самым важным, реальным результатом Октябрьского переворота….

Требование социального равенства перерождалось в ощущение собственной социальной исключительности (“рабочее”, “бедняцкое” происхождение) как заслуги, дающей основание для привилегий. Бедные, простые, полуграмотные. Именно эти характеристики в революционную эпоху стали “знаком качества”…

Не классовая борьба, а цивилизационное противостояние – реальный источник социальных коллизий и катаклизмов в России. Культ силы и власти, социального реванша маленького полуграмотного человека пропитал все поры общества».

В феврале 1920 года Михаил Суслов вступил в Российский коммунистический союз молодежи, который был создан 29 октября 1918 года в Москве. Поначалу в комсомол вступали немногие – прочность новой власти вызывала сомнения. Попытка большевиков построить коммунизм разрушила экономику. Заводы закрывались, в городах царила безработица. Молодежь устремилась из города в деревню. А деревня полыхала – то в одном районе, то в другом крестьяне поднимали мятеж против Советской власти. Почти два года Красная армия не могла подавить восстание в Тамбовской губернии. Стреляли и в родных местах Суслова.

17 марта 1921 года повстанческая армия Федора Попова заняла Хвалынск. Попов служил в Первой конной армии, дезертировал и из местных казаков сформировал свой отряд. В городе быстро установился порядок, грабежи прекратились.

Новый хозяин города подписал «приказ № 1 по гарнизону г. Хвалынска Саратовской губернии командующего восставшими Ф. Попова»:

«Я с восставшими против комиссаров и коммунистов войсками сего числа вступил в г. Хвалынск. Обращаюсь к гражданам г. Хвалынска, что я иду только против насилия комиссаров-коммунистов и даю освобождение русскому народу. Пошел я и вверенные мне войска против диктатуры начальников, и всякое насилие, как со стороны красноармейцев моего отряда, а также и несознательных граждан буду пресекать самым беспощадным образом, до расстрела включительно».

Далее Попов пытался (не очень грамотно) объяснить свою программу:

«Мы от имени восставшего народа заявляем, что диктатура пролетариата, три года разорявшая Россию, отменяется и вся полнота власти передается самому народу без всяких подразделений на классы и партии. Признавая за коммунизмом великое будущее и идеи его священны, новая революционная власть ни в коем случае не имеет в виду силу штыка противопоставить этой идее и борется с насильниками-комиссарами, спекулировавшими на коммунизме, а также не признает и борется с принудительной государственной коммуной, считая, что увлечение всякого рода идеями – право всякого человека и меньшинство не имеет права навязывать большинству народа свою волю».

Федор Попов хотел присоединиться к масштабному крестьянскому восстанию на Тамбовщине, но его отряд быстро распался. Сам он, судя по всему, был убит.

Вопрос о хлебе – вопрос о власти. У кого хлеб, у того и власть. Политика Ленина: распределять продовольствие по классовому признаку. Иначе говоря, кормить только своих. Против власти? Голодай.

С такими представлениями о жизни взрослел Михаил Андреевич Суслов. Его мать Лидия Григорьевна умерла очень рано – в 1920 году. Отец женился вновь. После этого 17-летний Михаил не захотел оставаться в деревне и отправился в столицу. Первые годы он наведывался в родные места, а потом надолго исчез. Вернется он лишь через много лет – уже в роли одного из руководителей партии. Не без ностальгии член Политбюро ЦК КПСС приезжал в Шаховское в 1966, 1971, 1975, 1980 годах. В 1976-м здесь установили его бронзовый бюст, положенный дважды Герою Социалистического Труда.

Михаил Андреевич позаботился о том, чтобы в селе построили новую библиотеку, где со временем открылся посвященный ему музей. Его имя присвоили сельской школе. В одном из классов стояла парта, за которую он присел во время последнего приезда – в 1980 году. Право занимать эту парту предоставлялось лучшим ученикам…

В 1920 году он добрался до Сызрани, оттуда отправился в Москву. Как отнесся к его отъезду отец, дал ли ему денег на дорогу или Михаил скопил их самостоятельно, мы не знаем – об этом периоде своей жизни (как, впрочем, и обо всех остальных) он воспоминаний не оставил.

Много позже член Политбюро Виталий Иванович Воротников рассказывал, как Суслова по разнарядке ЦК выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР от Тольяттинского избирательного округа. Михаил Андреевич приехал на встречу с избирателями.

«Мне казалось, – вспоминал Воротников, – что Суслов – невозмутимый, уверенный в себе человек. Сухой, сдержанный, малоконтактный. Бесстрастно расспрашивал нас о делах, на наши вопросы отвечал односложно. Но, побыв с ним рядом, особенно перед его выступлением на собрании, когда он нервно перебирал листки, уточнял с помощником некоторые факты, оценки, выводы по тексту, я увидел, что это не совсем так. Первые сбивчивые фразы выступления, неуверенный фальцет – я понял: волнуется и этот, представлявшийся мне железным, человек».

В Сызрани Михаил Андреевич попросил показать ему вокзал. Поехали туда, и он внезапно направился в ресторан. Сопровождающие почувствовали себя неуютно – вокзальный ресторан известно как выглядит. К визиту высокого гостя там не готовились.

«Михаил Андреевич, – рассказывал Воротников, – постоял, сощурившись, посмотрел в зал, улыбнулся и, не проходя далеко, вышел. По его просьбе немного прошли от вокзала по Советской улице (бывшей Большой Дворянской). Вернувшись к вагону, он объяснил нам причину своего интереса. В 1920 году юный Миша Суслов пришел пешком в Сызрань. Потолкался на вокзале и в городе несколько дней и уехал в Москву учиться. Ему импонировало, что сохранилось здание вокзала, на том же месте ресторан, да и главная улица мало изменилась. Мы ожидали разноса за вокзальное бескультурье, а ему, наоборот, всё понравилось, напомнило юные годы».