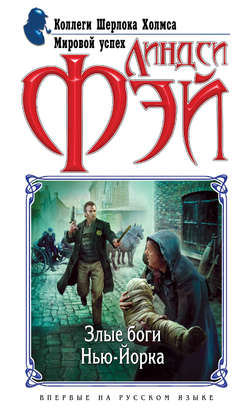

Читать книгу Злые боги Нью-Йорка - Линдси Фэй - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Пролог

ОглавлениеКогда я принялся за первый отчет, сидя за столом в Гробницах[2], то написал:

Вечером 21 августа 1845 года один из детей убежал.

Вряд ли вы поверите, что из всей мерзости, с которой ежедневно сталкивается нью-йоркский полицейский, сильнее всего я ненавижу бумажную работу. Но так оно и есть. Стоит мне задуматься о папках с делами, как по спине ползут змеи.

Полицейские отчеты предназначены для записей вроде «А убил Б из-за В». Но факты без мотивов, без истории – просто дорожные указатели со стершимися буквами. Бессмысленные, как чистое надгробие. И я не выношу сведение жизней к никчемной статистике. Досье вызывают у меня ту же тупую головную боль, какая бывает наутро после изрядной порции паршивого новоанглийского рома. В сухом строю фактов нет места причине, по которой люди совершают дикие поступки: любовь или отвращение, защита или жадность. Или Бог, в данном конкретном случае, хотя не думаю, что Бог этим очень доволен.

Если Он смотрит. Я смотрю, и мне это очень не нравится.

Взгляните, к примеру, что случится, если я попытаюсь описать одно событие из моего детства так, как обязан писать полицейские отчеты:

В октябре 1826 года в селении Гринвич-Виллидж загорелась конюшня, пристроенная к дому, в котором проживали Тимоти Уайлд, его старший брат Валентайн Уайлд и их родители, Генри и Сара. Хотя поначалу пожар был небольшим, в результате взрыва керосина огонь распространился на дом, и оба взрослых погибли.

Я – Тимоти Уайлд, и скажу вам сразу, это описание не говорит ничего. Ничего. Я всю жизнь рисовал картинки углем, чтобы занять руки, ослабить тугой жгут, стягивающий мне грудь. Один листок бумаги, на котором из выпотрошенного коттеджа торчат почерневшие кости, скажет вам намного больше.

Но теперь, когда я ношу полицейский значок, я постепенно привыкаю описывать преступления. Столько жертв в наших местных войнах во имя Господа! Я допускаю, что давным-давно было время, когда называть себя католиком означало наступить на протестантскую шею. Но прошедшие с тех пор сотни лет и широкий океан должны были похоронить эту вражду, если такое вообще возможно. Однако же вот я сижу и описываю кровопролитие. Все эти дети, и не только дети, но выросшие ирландцы и американцы, и прочие, кому не посчастливилось оказаться между ними. И мне остается верить, что мое сочинение станет подобающим мемориалом. Надеюсь, когда я потрачу достаточно чернил, резкий скрежет подробностей в голове немного притупится. Сухой древесный запах октября, пронизывающий ветер, задувающий в рукава сюртука, уже начнет стирать августовский кошмар, думал я.

Я ошибался. Но я ошибался и сильнее.

Вот как все началось. Теперь я лучше знаю ту девочку и могу писать, как человек, а не носитель медной звезды.

Вечером 21 августа 1845 года один из детей убежал.

Девочке было всего десять, шестьдесят два фунта, одета только в тонкую белую сорочку с широким воротничком, к которому аккуратно пришита кружевная лента. Темно-каштановые кудри девочки были стянуты в узел на макушке. Она стояла босиком на деревянном полу. Голые ноги и одно плечо, с которого сползла рубашка, чувствовали теплый ветерок, задувавший через открытую створку окна. Девочка вдруг задумалась, нет ли в стене ее спальни глазка. Никто из мальчиков или девочек ни разу не находил их, но такая штука просто должна быть. В эту ночь каждый толчок воздуха ощущался кожей как вздох и превращал движения девочки в медленные, вялые толчки.

Она выбралась через окно своей комнаты, связав вместе три стащенных чулка и обмотав один конец вокруг нижней скобы на ставнях. Встав, отлепила ночную рубашку от тела. Ткань была влажной и липкой, от нее по коже бежали мурашки. Девочка, сжимая в руках чулок, вслепую шагнула из окна в густой и рваный августовский воздух, скользнула по импровизированной веревке и свалилась на пустую пивную бочку.

Девочка в ночной рубашке, цепляясь за тени, как за спасательный круг, свернула с Грин-стрит на Принс и, миновав ее, вышла к бурному потоку Бродвея. В десять вечера Бродвей мелькал, смазывался. Она смело встретила кричащий поток муарового шелка. Развязные мужчины в двойных бархатных жилетах топают в салоны, снизу доверху облаченные в зеркала. Подрядчики, политики, торговцы; кучка мальчишек-газетчиков, между розовых губ торчат незажженные сигары. Тысячи пар бдительных глаз. Тысячи опасностей. И, раз уж солнце село, вышедшее на все углы сестринство: белогрудые шлюхи, страшно бледные ниже слоя румян. Они стояли кучками по пять-шесть, объединенные бордельным родством и тем, кто из них носит настоящие бриллианты, а кто – потрескавшиеся и пожелтевшие подделки.

Девочка сразу узнавала ночных бабочек даже в самых богатых и здоровых женщинах. Она знала, как отличить мэб от госпожи.

Она приметила просвет в потоке лошадей и повозок и метнулась из теней, как мотылек, желая стать невидимой, летя через широкую, оживленную улицу на восток. Босые ноги тонули в жидкой, деготной грязи, заливающей мостовую, и она едва не споткнулась об огрызок кукурузного початка.

Сердце толкнул страх. Она упадет, ее увидят, и тогда все будет кончено.

«Они убили остальных птенцов быстро или медленно?»

Но девочка не упала. Фонари повозки с десятками оконных стекол мелькнули за спиной, и она вновь полетела. Ее путь обозначили несколько женских ахов и один возглас тревоги.

Ее никто не преследовал. Но, по правде говоря, тут не было ничьей вины. Слишком большой город. Это просто равнодушие четырехсот тысяч человек, слитых в единый черно-синий омут безразличия. «Вот для чего нужны мы, «медные звезды», – подумал я. – Мы – те немногие, кто останавливается и смотрит».

Позже она рассказывала, что видела все отдельными грубыми картинками – сырое, двумерное, с краев кирпичных зданий стекает акварель. Я сам переживал такое состояние отстраненности. Она вспоминает крысу, грызущую кусок бычьего хвоста, а потом – ничего. Звезды в летнем небе. Свет конки на линии «Нью-Йорк и Гарлем», стучащей по железным рельсам, попоны двух уставших лошадей, мокрые и скользкие в газовом свете. Пассажир в цилиндре, безучастно глядящий в ту сторону, откуда они приехали, гоняет рукой по подоконнику свои часы. Дверной проем, выходящий на распилочную, как их называли; полузаконченные шкафы и разобранные стулья выплескиваются на улицу, такие же рассеянные, как и ее мысли.

Потом еще один кусок запекшейся тишины – и пустота. Девочка вновь бессознательно одернула рубашку, отлепляя заскорузлую ткань от тела.

Она свернула на Уокер-стрит, миновав группу франтов с завитыми и намыленными локонами, обрамляющими монокли, свежих и энергичных после мраморных бань у Стоппани. Однако девочка не интересовала франтов: она, очевидно, неслась во весь опор в выгребную яму Шестого округа, а значит, принадлежала к нему.

В конце концов, она выглядела как ирландка. Она была ирландкой. Какой нормальный человек будет беспокоиться об ирландской девушке, спешащей домой?

Ну, например, я.

Меня бродячие дети занимали намного больше. Я был ближе к теме. Во-первых, я шагал в одиночестве, или около того. Во-вторых, полиции со звездами назначено повсюду хватать костлявых и грязных птенчиков. Сгонять их, как скот, паковать в запертый фургон и с грохотом везти по Бродвею в Приют. Беспризорники стоят в нашем обществе ниже джерсейских коров, хотя скотину пасти легче, чем бездомных людей. У пойманного ребенка взгляд не злой, а возбужденный, не яростный, а беспомощный. Мне знаком такой взгляд. И потому я никогда, ни при каких обстоятельствах не стану этим заниматься. Даже ради своей работы. Даже ради своей жизни. И даже жизни моего брата.

Хотя вечером двадцать первого августа я не размышлял о бродячих детях. Я переходил Элизабет-стрит, крепостью осанки мало отличаясь от мешка с песком. Полчаса назад я с отвращением взял свою медную звезду и швырнул ее в стену. Однако сейчас она лежала в моем кармане, больно врезаясь в пальцы вместе с ключом от дома, а я безмолвно проклинал своего брата. Мне намного легче злиться, чем переживать потерю.

«Будь проклят Валентайн Уайлд, – повторял я, – и будь проклята каждая светлая мысль в его проклятой голове».

И тут в меня слепо врезалась девочка, летящая, как обрывок бумаги на ветру.

Я поймал ее за руки. Ее сухие бегающие глаза даже в дымном свете луны сияли бледно-серым, как кусочек крыла горгульи, упавший с церкви. У девочки было незабываемое лицо, квадратное, как рамка, с темными опухшими губами и идеальным вздернутым носиком. На плече горсть веснушек. Для десяти лет роста маловато, хотя она вела себя так живо, что в памяти казалась выше, чем на самом деле.

Но когда я стоял тем вечером перед своим домом и она споткнулась о мои ноги, яснее всего я заметил одно – девочка была вся покрыта кровью.