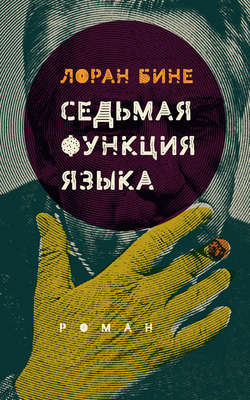

Читать книгу Седьмая функция языка - Лоран Бине - Страница 2

Часть первая

Париж

1

ОглавлениеЖизнь – не роман. Во всяком случае, вам хочется в это верить. Ролан Барт бредет по рю де Бьевр, от Сены – вверх. Величайший критик XX века сам не свой – и не удивительно. Умерла его мать, а отношения у них были поистине прустовские[1]. К тому же курс в Коллеж де Франс, который он назвал «Подготовка романа», терпит фиаско, и ему трудно себе в этом не признаться: целый год он рассказывает студентам о японских хокку, о фотографии, об означающих и означаемых, о Паскалевой философии развлечения, об официантах в кафе, о халатах и распределении мест в аудитории – обо всем, кроме романа. И так почти три года подряд. Конечно, он понимает, что этот курс – лишь способ оттянуть время, прежде чем он сядет за настоящий литературный опус и воздаст должное самому утонченному из романистов, который в нем дремлет, но, по общему мнению, уже начал пробуждаться во «Фрагментах любовной речи» – этой новой библии для тех, кому нет двадцати пяти. Из Сент-Бёва в Прусты – настало время переродиться и занять причитающееся ему место в писательском пантеоне. Мама умерла: круг, начатый «Нулевой степенью письма», замкнулся. Час пробил.

Политика – ну да, будет видно. После поездки в Китай ярым маоистом его не назовешь. Да и не этого от него ждут.

Шатобриан, Ларошфуко, Брехт, Расин, Роб-Грийе, Мишле, Мама (для него – с большой буквы). Золото, а не ребенок.

Я вот думаю: был ли квартал уже тогда усеян магазинами «Бывалый турист»?

Через четверть часа он будет мертв.

Уверен, что на рю де Блан-Манто кормили на совесть. Мне представляется, что по части еды там у всех губа не дура. В «Мифологиях» Ролан Барт разбирает современные мифы, созданные буржуазией для самовозвеличивания: благодаря этой книге он стал по-настоящему знаменит; то есть, в некотором смысле, буржуазия и его вознесла. Правда, это мелкая буржуазия. Солидный буржуа, вздумавший служить народу, – это особый случай, достойный анализа; стоит написать статью. Вечером? Можно и прямо сейчас. Хотя нет, сначала надо разложить диапозитивы.

Ролан Барт ускоряет шаг, но совершенно не воспринимает внешний мир; а ведь он прирожденный наблюдатель, его дело – наблюдать и анализировать, и всю жизнь он занят тем, что гоняется за всевозможными знаками. Он практически не замечает ни деревьев, ни тротуаров, ни витрин, ни машин на бульваре Сен-Жермен, который знает, как свои пять пальцев. Здесь не Япония. Он больше не чувствует покалывающего холода. И едва слышит уличный гул. Чем не аллегория: пещера наоборот[2] – мир идей, в котором он себя запер, затуманивает восприятие мира чувственного. Вокруг себя он видит лишь тени.

Причины, о которых я упомянул, объясняя тревоги Ролана Барта, подтверждены Историей, но мне хочется рассказать вам, что же произошло в действительности. Да, в этот день его мысли витают где-то далеко, однако дело тут не только в смерти матери, в неспособности написать роман или даже во все более очевидном и, как он сам полагает, необратимом охлаждении к юношам. Я не говорю, что он об этом не думает, – характер его маниакальных неврозов мне предельно ясен. Но сегодня есть кое-что еще. Заметив отсутствующий взгляд человека, погруженного в свои мысли, внимательный прохожий узнал бы признаки того состояния, которое, как казалось Барту, к нему уже не вернется: он крайне возбужден. Тут вам не только мать, юноши или роман-фантом. Тут еще и libido sciendi, жажда знания, а с ней – вновь наметившаяся и дорогая сердцу тщеславца перспектива совершить переворот в человеческом сознании и, быть может, изменить мир. Уж не мнит ли себя Барт Эйнштейном, вынашивающим знаменитую теорию, пока переходит рю дез Эколь? Очевидно одно: он невнимателен. До рабочего кабинета остается несколько десятков метров, когда его сбивает грузовик-полуторка. Глухой стук, характерный и страшный, – удар тела о листовое железо, и вот оно катится по мостовой, как тряпичная кукла. Прохожие вздрагивают. Но откуда им было знать тогда, среди бела дня, 25 февраля 1980 года, что именно произошло у них на глазах, если мир не ведает этого до сих пор?

1

Особая привязанность Марселя Пруста к матери отражена, в частности, в романах цикла «В поисках утраченного времени». Здесь и далее примеч. пер.

2

Имеется в виду предложенный Платоном образ пещеры как чувственного – иллюзорного – мира, которому противопоставлен истинный мир идей.