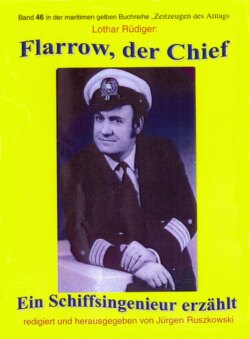

Читать книгу Flarrow, der Chief – Teil 3 - Lothar Rüdiger - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Chief auf KMS „HILDEGARD“

ОглавлениеChief auf KMS „HILDEGARD“

Als Chief wird der Chef der Maschinenanlage bezeichnet, sei er nun Erster Maschinist, Erster Ingenieur oder Leitender Ingenieur. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet Häuptling oder Oberster. Oberingenieur oder Chefingenieur lautet die deutsche Übersetzung für Chief-Engineer. Der Heuertarif kennt nur den Ersten Ingenieur, der in aller Regel Wache geht (Chiefwache: 08–12 / 20-24 Uhr) und drei Streifen trägt, wie der Erste Offizier auch. Der Vergleich mit dem Ersten Offizier hinkt, weil der auch fachlich dem Kapitän unterstellt ist. Das ist bei dem Ersten Ingenieur nicht der Fall. Er hat keinen Fachvorgesetzten und ist für seinen Bereich allein verantwortlich; dies natürlich auch als Disziplinarvorgesetzter der Maschinencrew. In der britischen und amerikanischen Handelsmarine tragen die Chiefs vier Streifen wie der Kapitän, dem sie nur disziplinarisch unterstellt sind. Bei der Hamburg-Süd tragen die Chiefs, wenn sie Leitende Ingenieure sind, drei und einen halben Streifen. Im Spannungsfeld Deck / Maschine spielt das natürlich eine Rolle. Da der Kapitän nämlich nicht Mitglied der Besatzung ist, ist klar, dass der Erste Ingenieur als höchster Dienstgrad die Besatzungsliste anführt. Das sehen die Ersten Offiziere als Stellvertreter des Kapitäns gerne anders als die Chiefs.

Wenn das Verhältnis zwischen Deck und Maschine stimmt, ist das alles nicht so wichtig. Wenn nicht, sind bekanntlich klare Regeln immer die beste Lösung.

* * *

„Mit Wirkung vom 10. Januar 1967 befördern wir Sie zum Leitenden Ingenieur. Wir bitten Sie, diese Beförderung als Anerkennung für Ihre bisher geleisteten Dienste zu betrachten und hoffen auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Flarrow las die Zeilen noch einmal und begriff, dass er nun sein Berufsziel erreicht hatte. Er würde diese Anerkennung unter Beweis stellen müssen, aber davor war ihm nicht bang. Bei der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, auch kurz Hamburg-Süd genannt, als Chief, das war doch etwas, und das machte ihn stolz!

Kurz vor Weihnachten, auf dem Heimweg von Flensburg nach Kassel, hatte er sich in der Nautisch-Technischen Abteilung der Reederei gemeldet, wo man ihn bereits erwartet hatte.

Sie hatten ihm sofort angedeutet, dass man ihn als Leitenden Ingenieur einsetzen würde. Ja, er könnte unter drei Schiffen wählen. Das waren die Motorschiffe „CAP DELGADO“, „CAP COLORADO“ und „HILDEGARD“.

Die beiden CAP-Schiffe fuhren derzeit im Liniendienst der Columbus-Line Ostküste Nordamerika / Ostküste Südamerika und Südost-Asien / Papua Neuguinea, eine vor allem bei Junggesellen sehr begehrte Route im Südseeraum. Die „HILDEGARD“ lief als Tiefkühlschiff in weltweiter Tramp- und Charterfahrt. Sie war das kleinste und am wenigsten reizvolle Schiff des Angebotes. Gegenüber den beiden CAP–Schiffen, mit knapp 5.000 BRT, war „HILDEGARD“ mit gerade einmal 1.352,1 BRT und 72 m Länge eher ein fett gemachtes Küstenmotorschiff.

Für keines der ihm angebotenen Schiffe war ein C6-Patent erforderlich, das Flarrow ja auch noch nicht besaß, weil deren Maschinenleistungen unter 6.000 PS lagen. Allerdings waren die 1.350 PS der „HILDEGARD“ für ein ausgefahrenes C5-Patent auch schon beinahe etwas peinlich, wenn man von der geltenden gesetzlichen Regelung der Schiffsbesetzungsordnung ausging. Man gab ihm Bedenkzeit. Er sollte sich in Ruhe entscheiden, aber Flarrow kapierte sofort. Die Angebote passten nicht zueinander, also hatte das mit KMS „HILDEGARD“ einen besonderen Grund, und deshalb entschied er sich für dieses Schiff, das derzeit in einem jugoslawischen Hafen Schweineschmalz für London lud.

KMS „Hildegard“ gehörte der Nord-Ost-Reederei Konsul Westphal, war auf der Elsflether Werft gebaut und 1958 in Dienst gestellt worden. Von 1962 an lief sie in Bareboat-Charter der Reederei H. C. Horn, dem „Kleinen Horn“, wie sie an der Küste sagten. H. C. Horn wiederum gehörte der Hamburg-Süd und betrieb eine Reihe kleiner, hoch moderner Kühlschiffe, die meisten in der weltweiten Trampfahrt.

In Charter der spanischen Firma PESCANOVA S. A. / Vigo sollte "HILDEGARD“ Fisch von spanischen Trawlern, die in der Antarktis fischten, übernehmen und nach Spanien transportieren.

Langfristig wäre daran gedacht, auch von deutschen Trawlern in der Antarktis, Fisch nach Deutschland zu bringen. Dazu müsste allerdings die Kühlanlage besser laufen als jetzt, sagte man ihm in der Nautisch-Technischen Abteilung (NTA).

Losgehen sollte es Mitte Januar 1967. Weihnachten und Silvester würde er also dieses Jahr zu Hause verbringen können.

Anfang Februar war es soweit, Flarrow fuhr nach Hamburg, bekam ein paar Informationen über den technischen Zustand des Schiffes, die nicht überraschten und flog nach London.

KMS „HILDEGARD“ lag am Themse-Kai, gleich hinter der Tower Bridge, und als Flarrow aus dem Taxi stieg, reckte sie ihm ihren eher plumpen Bug entgegen, den ein Zwölf-Knoten-Schiff hatte, wenn es bei einer Länge von 72 Metern einen Laderauminhalt von 62.000 Kubikfuß besaß. Da keine Ladung mehr an Bord war, lag sie hoch heraus, was von der Flut, die gerade lief, noch unterstützt wurde.

Ein fett gemachter Kümo, dachte Flarrow, nahm seinen Koffer auf und ging über die Gangway an Bord. Dort begegnete ihm ein Steward, den er an einer ehemals weißen Jacke erkannte. „Wo wohnt der Chief?“ fragte er, und der Steward antwortete, indem er schweigend mit der Hand nach oben zeigte. Ein Deck höher klopfte er an die Tür mit dem Schild „Ltd. Ingenieur“ und öffnete sie, als er ein geknurrtes „Herein“ hörte. Im abgedunkelten Wohnraum saß ein schon etwas älterer Mann in der Sofaecke, der sich sofort erhob und auf ihn zukam, als er eintrat. „Sie sind meine Ablösung, nicht wahr? und Sie sind von der Süd, nicht wahr?“ Flarrow nickte. „Bestimmt Ihr erstes Schiff als Chief, nicht wahr?“ Flarrow nickte abermals.

„Also hier ist soweit alles o. k. Wir haben den Laden in Schuss, wollen ja euch jungen Leuten nicht die Karriere versauen, nicht wahr?“ Als Flarrow nun etwas sagen wollte, unterbrach ihn der Chief. „Haben Sie gerade C5- oder den C6-Lehrgang gemacht?“ - „Den C6-Lehrgang habe ich gemacht.“ – „Na dann wird ja die Personallage langsam besser, nicht wahr?“ Flarrow erklärte ihm, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland zugenommen hätte und die Leute sich um Arbeit mehr bemühen müssten, als bisher.

Dann hörte man Lärm auf dem Niedergang zum Hauptdeck, und der Chief fragte, ob das eventuell der neue Kapitän wäre. Es würde sowieso Zeit, dass der alte abgelöst würde. Der wäre ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, man könnte sich gar nicht mehr richtig mit dem unterhalten. Er hätte ja auch bloß immer seine Briefmarkensammlung im Kopf. „Gehen wir doch gleich mal rüber zum Alten, damit ich Sie vorstellen kann, nicht wahr?“ Flarrow nickte abermals.

Zwischen den Wohnräumen von Chief und Kapitän lag der Salon. Im Hafen wurden hier die Behörden und Agenten empfangen, außerdem war der Salon auch der Speiseraum für die leitenden Offiziere.

Im Salon war viel Betrieb, die Ablösung für den Kapitän und einen Steuermann war zusammen mit einigen Matrosen eingetroffen. Die Matrosen schickte der Erste Offizier schon bald nach Entgegennahme ihrer Seefahrtsbücher nach unten. Flarrow erregte Aufsehen, als bekannt wurde, dass er von der Hamburg-Süd kam. „So, so, von der Süd kommt der und nicht von H. C. Horn, da haben die wohl zu viel Leute?“, wurde gesagt.

Später erfuhr er, dass das Personal der verschiedenen Reedereien innerhalb der Hamburg-Süd-Gruppe unterschiedlich behandelt wurde. So mussten die Leute von H. C. Horn beispielsweise ihre Uniform selbst kaufen und bezahlen, während die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft die Uniformen stellte. Deshalb waren Offiziere von der Hamburg-Süd für die Leute von den Horn-Schiffen so etwas wie „feine Pinkel“.

Nach dem Abendessen saß man noch im Salon zusammen. Die Besatzung von ursprünglich neunzehn Mann war in den letzten Monaten auf vierzehn reduziert worden, darunter waren auch der Funker und der Dritte Offizier. Darüber wurde nun lange und lauthals gemeckert.

Der Zweite Offizier kam ebenfalls aus Kassel, und der neue Kapitän sagte nicht viel, hörte sich das Geschwafel seines Vorgängers an, das sich schon bald um seine Briefmarkensammlung drehte. Der Chief betonte immer wieder, wie sehr sie gearbeitet hätten, um den Laden in Schuss zu bringen. Vor der Jugoslawienreise war das Schiff bereits in Charter für Pescanova S. A. gewesen. Sie hätten vier Wochen vor Walvis Bay auf Reede gelegen und auf die Trawler gewartet. Da wäre gut Zeit gewesen, alles auf Vordermann zu bringen.

„Sie werden gut zurechtkommen und können bei der Reederei einen guten Eindruck machen, nicht wahr?“

Flarrow, dem das „Nicht wahr“ bereits auf die Nerven ging, nickte nur noch. Am nächsten Morgen verschwanden die Urlauber. Zwei überholte Generatoren wurden angeliefert, mit eigenem Geschirr an Bord genommen und vom Dritten und dem Elektriker montiert.

Flarrow betrat den Maschinenraum und glaubte zunächst nicht, was er da sah. Im Kopf hatte er immer den Maschinenraum des Hornschiffes, das sie damals in Leixöes getroffen hatten, als er noch Zweiter auf der „LORENZO“ war. Der war klar aufgebaut, klein aber gediegen und vor allem blitzsauber. Hier dagegen gab es das nicht. Dieser Maschinenraum war völlig verbaut, als ob man ihn nachgerüstet hätte, wozu man den vorhandenen Raum völlig wahllos genutzt hatte. Es herrschte eine Enge, so dass viele Maschinen kaum zugänglich waren. Ungepflegt war der gesamte Maschinenraum auch. Schmierige Geländer, Öl und Dreck auf den Flurplatten, sogar vor dem Fahrstand!

Als Flarrow den Zweiten kennen lernte, der exakt das vorstellte, was man als „Schmierpäckchen“ bezeichnete, war ihm alles klar. Der Elektriker, ein bulliger Typ, sah Flarrow schief an, weil der in Uniform auftrat. Er ließ ihn deshalb sogleich wissen, dass sie hier genug zu tun hätten und keinen Hamburg-Süd-Chief bräuchten. Flarrow lächelte nur und verlangte vom Zweiten Meldung, wenn die Generatormontage beendet wäre, da er bei der Inbetriebsetzung dabei sein wollte. Der wachhabende Assistent, rein äußerlich zu den beiden vorgenannten passend, stand am Fahrstand und hatte Mühe, die Hände aus den Taschen zu bekommen, als sich Flarrow vorstellte. Die Ablehnung die ihm hier entgegen gebracht wurde, konnte man förmlich greifen. Als er an Deck kam, torkelte einer über die Gangway an Bord. Der Betrunkene, den niemand sonst wahrnahm, verschwand im Deckshaus. An Deck wurde aufgeklart und seeklar gemacht. Der Zweite Offizier spielte den Bootsmann. Flarrow war kaum in seiner Kabine, als der Alte kam und ihn fragte, wie es denn so aussehen würde mit der Maschine. Er grinste nur und fragte zurück, wann es denn losgehen sollte. „Sobald Sie mit der Maschinenreparatur fertig sind. Schaffen Sie das bis heute Nachmittag? Ab vierzehn Uhr ablaufendes Wasser, das wäre der richtige Zeitpunkt.“ Flarrow nickte dazu und prüfte auf die Schnelle noch die wichtigsten Papiere auf Vollzähligkeit.

Gegen Mittag kam der Zweite und meldete die beiden Generatoren klar. Sie wären in Ordnung, und der Elektriker hätte jetzt beide Aggregate am Bordnetz. Flarrow sagte dazu nichts. Der Zweite hatte nämlich die gegebene Weisung, vor der Inbetriebnahme der Generatoren Bescheid zu sagen, einfach nicht beachtet. „Können wir um vierzehn Uhr auslaufen?“, fragte er den Zweiten, der das bestätigte. „Also, dann um vierzehn Uhr Maschine klar.“

In der Kabine des Kapitäns saß auch der Erste Offizier, ein sympathischer junger Mann, der Flarrow darauf aufmerksam machte, dass Uniformen auf diesem Schiff abgelehnt würden. „Von wegen feine Pinkel, die Streifenträger oder so?“, antwortete Flarrow. „Genauso, ich sage das nur, um zu informieren. Mir persönlich ist das egal.“ – „Na, da bin ich aber beruhigt“, sagte der Kapitän. Und zu Flarrow gewandt: „Chief, die mögen uns hier also nicht, was halten Sie davon?“ – „Warten wir es ab“, meinte Flarrow. Nach den Erlebnissen des Vormittags konnte es ja eh nur besser werden.

Flarrow war nicht in der Maschine, als es losging. Er überließ alles dem Zweiten, der das gewöhnt war. Sollten sie glauben, was sie sahen. Einen uniformgeilen Hamburg-Süd-Chief, der natürlich keine Ahnung hatte und schon gar nicht mit anpacken würde.

Deshalb hatte Flarrow Zeit, den Tower zu betrachten, als „HILDEGARD“ die extra für sie geöffnete Tower Bridge passierte.

Bei der ersten Hartruderlage, die das Schiff überholen ließ, war aus der Maschine ein Alarm zu hören, und die Hauptmaschine stotterte etwas. Flarrow gab sich alle Mühe gelassen zu wirken, wohl wissend, dass der Alte ihn aus den Augenwinkeln beobachtete. Als sie dann die nächste Flussbiegung erreichten, wiederholte sich der Vorgang, und die Hauptmaschine stoppte. Da gab es kein Halten mehr, der Lotse wurde nervös, und Flarrow stürzte in den Maschinenraum, wo der Zweite inzwischen die Hauptmaschine wieder gestartet hatte und lächelnd erklärte: „Wir fahren so wenig Schmieröl wie möglich, denn das spart ja bekanntlich. Wir setzen jetzt aber Schmieröl zu.“

Flarrow ließ Öl peilen und sah, dass der Ölstand unter dem Minimum lag. Außerdem war das Öl ziemlich trüb und dunkel, also stark verunreinigt. „Füllen Sie sofort Schmieröl auf, bis zum mittleren Ölstand. Was ist mit dem Schmierölseparator, ist der in Ordnung?“ – „Ja.“ – „Das Öl ist sehr dreckig, sehen Sie das nicht. Wir müssen, glaube ich, über Verschiedenes reden, sobald wir auf See sind.“

Gegen achtzehn Uhr ging der Lotse von Bord, und die Seereise begann. Flarrow erregte großes Staunen, als er im Kesselpäckchen zur Übernahme seiner Abendwache erschien. Das waren sie also nicht gewöhnt, dachte er. Der Zweite hatte gerade auf Schweröl umgestellt, und weil die Temperatur des Brennstoffs viel zu niedrig war, lief die Maschine hart. Nach ein paar Minuten bekamen zwei Zylinder nicht mehr genug Treibstoff, und die Drehzahl fiel. Der Zweite war nicht überrascht und sagte der Brücke Bescheid, dass sie stoppen müssten. Das geschah dann auch, und nach dem Wechsel von zwei kleinen Rückschlagventilen im Brennstoffpumpenblock lief endlich alles rund. Die Vier-Acht-Wache ging nach oben, während Flarrow in seinem Wachgänger den betrunkenen Mann vom Vormittag erkannte. „Ich bin Jan van Thaden und Schmierer hier an Bord.“ Jan hatte ein niederländisches Seemaschinistenpatent, das auf deutschen Schiffen nicht galt. Deshalb fuhr er hier nur als Schmierer. Man konnte natürlich den Verdacht haben, dass Jan nur auf deutschen Schiffen fuhr, weil er, aus welchen Gründen auch immer, in den Niederlanden keine Heuer mehr bekam. Jan war hier immer die Chiefwache allein gegangen, was nicht unüblich war, und er hatte den Laden im Griff. Flarrow begann sich in die Anlage einzuarbeiten und fragte dieses und jenes. Dabei entdeckte er zunächst, dass es in der Werkstatt kein Werkzeug gab. Das würde der Zweite unter seiner Koje fahren, weil das angeblich immer geklaut würde, sagte Jan. Es gab also noch eine Menge Merkwürdigkeiten hier an Bord. Kaum zu glauben, aber trotzdem wahr, leider.

Der Schmierölseparator, der normalerweise ein Reinigungsintervall von vierundzwanzig Stunden hatte, war bereits nach zwei Stunden reif für die Reinigung. Das interessierte aber augenscheinlich niemanden. Eine Peilung der Ölreserven ergab Überbestände von rund zwanzig Prozent, aber warum so wenig Schmieröl im Hauptmotor gefahren wurde, wusste auch Jan nicht. Das hatte der Chief so gewollt, war die lakonische Antwort.

Gegen zweiundzwanzig Uhr rief der Alte an und fragte, ob Flarrow wohl ein paar Minuten Zeit hätte, die Nachrichten der Deutschen Welle zu hören. Das tat Flarrow auch. Nach den Nachrichten fragte der Kapitän, wie es denn so ginge im Maschinenraum. Flarrow sagte ihm seine Meinung und beschönigte nichts. So etwas haben sie mir in Hamburg auch angedeutet, meinte der Alte. An Deck sähe es nicht viel besser aus, nur die Steuerleute wären o. k. Dafür gäbe es aber nur zwei, so dass er als Kapitän gegebenenfalls auch Wache gehen müsste.

Er erzählte nun Flarrow, was er von seinem Vorgänger gehört hatte. Der hatte den Chief wegen irgendeiner Geschichte zu Hause verpetzt. Der Chief wiederum hatte sich diesbezüglich revanchiert, und so hatten die beiden vor den Augen der ganzen Besatzung einen offenen Kleinkrieg geführt. Flarrow kapierte, das hier nicht nur in der Maschinenanlage einiges zu richten war. Der Kapitän erwähnte auch die Kühlmaschine, daran wären sie in Hamburg besonders interessiert. Wegen einer zukünftigen Charter müsste die Anlage viel besser laufen. Dazu konnte Flarrow allerdings noch nichts sagen. Dessen Hauptsorge waren zunächst die Dieselmotoren. Neben dem Hauptmotor gab es auch die vier Hilfsdiesel. Das waren Lkw-Motoren der Firma Büssing, für die kaum Ersatzteile vorhanden waren. Die gemeinsam gehörten Nachrichten der Deutschen Welle wurden schon bald zur guten Gewohnheit.

Um Mitternacht übergab Flarrow seine Wache einem Dritten, der darüber staunte, dass der Chief um diese Zeit in der Maschine war. Von ihm erfuhr Flarrow auch, wie die Geschichte mit dem Schmieröl lief. Öl aus der Hauptmaschine wurde in den Hilfsdieseln weiter verwendet! Flarrow sträubten sich die Haare. „Machen Sie sofort bei allen Hilfsdieseln Ölwechsel. Fangen sie das Altöl auf, ich möchte sehen, ob wir Wasser im Öl haben und wie viel.“ Der Dritte strahlte. Endlich konnte er seinen Dieseln etwas Gutes tun.

Als Flarrow am nächsten Morgen wieder im Kesselpäckchen zur Wachablösung erschien, fehlte der Elektriker, der noch in der Koje lag. Es hatte nämlich in der vergangenen Nacht ein Besäufnis gegeben, und da schlief man eben seinen Rausch aus. Er wurde unsanft geweckt und erhielt sofort eine Menge Aufträge, so dass er gar nicht dazu kam, nach einer Entschuldigung zu suchen. Der Assistent von der Null-Vier-Wache wurde zum Zutörnen geweckt und zwar vom Chief persönlich. Flarrow musste wissen, wie es um die Hilfsdiesel stand. Der Zweite hatte den Vormittag über dafür zu sorgen, dass das Werkzeug, welches er in seiner Backskiste gestaut hatte, wieder in die Werkstatt kam. Dagegen protestierte er zwar, aber das rührte Flarrow nicht. Der neue Style erzeugte aber auch Respekt, denn auf einem so kleinen Schiff gibt es kaum Geheimnisse.

Als Flarrow beim Koch auftauchte, wurde er sehr zuvorkommend behandelt. „Eine Tasse Kaffee vielleicht?“ Flarrow sagte nicht nein und fragte so nebenbei, ob der Koch irgendwelche Probleme hätte. „Herd o. k? Wie sieht es in den Proviantkühlräumen aus? Temperaturen zufriedenstellend?“

Sie sollten Dakar anlaufen, um zu bunkern und dann weiter nach Kapstadt gehen. Bis Dakar waren es zehn Reisetage, bis dahin wollte Flarrow einen Zustandsbericht über die gesamte Maschinenanlage fertig haben. Deshalb gab es jede Menge Überstunden für die Maschinencrew.

Sie waren sieben Mann in der Maschine; drei Ingenieure, zwei Assistenten, ein Schmierer und ein Elektriker. Damit war nur der Elektriker auf Tageswache, alle andern gingen Seewache und mussten deshalb auch in ihrer Freiwache zwei bis drei Stunden arbeiten. Flarrow hatte auf einem Fischdampfer und auf der „BERLIN“ gelernt, was er seinen Leuten zumuten durfte und ging mit gutem Beispiel voran. Das wirkte bei allen, bis auf den Elektriker. Als Flarrow jedoch bei einer Inspektion der Schalttafel eine mit einem Nagel überbrückte 160 Ampere-Schmelzsicherung entdeckte, gab auch der seinen Widerstand auf. Es wurde ihm nämlich klar gemacht, dass das ein schwerer Verstoß gegen die Schiffsicherheit war, die ihn nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Facharbeiterbrief kosten könnte. „Wenn Sie hier nicht mitspielen“, sagte Flarrow, „fliegen Sie. Von mir aus auch von Kapstadt. Vergessen Sie das niemals, so lange Sie bei mir fahren.“

Jan van Thaden zeigte, was er konnte, nahm die Gelegenheit wahr, mit Überstunden einiges dazu zu verdienen und wurde eine große Hilfe für Flarrow, weil er sehr zuverlässig war. Der Kapitän fragte an, ob Flarrow für eine Inspektion der beiden Ladeluken Zeit hätte. Flarrow freute das, weil das nach guter Zusammenarbeit aussah. Die Laderäume waren inzwischen gereinigt und klar zum Laden von Lebensmitteln. Der Kapitän, der schon länger bei H. C. Horn fuhr und deshalb Tiefkühlschiffe kannte, meinte, dass hier wohl vieles nachgerüstet worden wäre. So war das auch. Bestellt war das Schiff ursprünglich als Trockenfrachter für kleine und mittlere Fahrt. Allerdings hatte man sich kurz vor der Indienststellung entschlossen, ein Kühlschiff daraus zu machen. Die gesamte Kühlmaschinenanlage und ein Hilfsdiesel waren deshalb in den Laderaum II hineingebaut worden. Weil Laderaum dem Reeder lieb und teuer ist, war es im Kühlmaschinenraum entsprechend eng. In den Laderäumen gab es ein paar kleine Reparaturen, die der Zweite Ingenieur zusammen mit einem Matrosen während seiner Freiwache erledigte. Das war ein damals durchaus nicht übliches Teamwork von Deck und Maschine.

Inzwischen hatten sie die Kanarischen Inseln passiert, der Nordostpassat wurde spürbar und hilfreich. Und der Kanarenstrom sorgte ebenfalls für gute Etmale. Am zehnten Reisetag kam Kap Verde in Sicht. Flarrow saß hinter seiner Schreibmaschine und tippte seinen Zustandsbericht, dem er eine ausführliche Ersatzteilbestellung beifügte.

Am nächsten Morgen gingen sie in Dakar an die Bunkerpier. Der französische Agent mahnte zur Vorsicht, es gab Spannungen mit der schwarzen Bevölkerung. Die würden den Leuten von der Besatzung Waffen anbieten, und wenn die dann gekauft hätten, würde die Polizei das Schiff auf den Kopf stellen, bis die Waffen gefunden wären. Daraus würde dann eine saftige Strafe für das Schiff werden, das so lange aufgehalten würde, bis die Reederei gezahlt hätte.

Dementsprechend wurden alle Leute vergattert und Landgang untersagt, was nicht zur allgemeinen Fröhlichkeit beitrug.

Aufgrund der Erfahrung des Zweiten wurden alle Auslassventile der Hauptmaschine gewechselt. Flarrow stimmte zu, obwohl diese Ventile gerade einmal zweihundertfünfzig Betriebsstunden gelaufen hatten. Der Schwerölbetrieb wäre daran schuld, die Auslassventile wären dafür völlig ungeeignet. So sah es zumindest der Zweite Ingenieur. Das Bunkern verzögerte sich, weil es den schwarzen Bunkerleuten am Tag dafür zu heiß war. Flarrow nutzte die Gelegenheit, einen Kolben zu ziehen, bei dem sich vermutete Risse bestätigten. Die Post nach Hamburg wurde noch einmal geöffnet und zusätzlich zwei neue Kolben für die Hauptmaschine bestellt. Am späten Abend begann das Bunkern endlich, und es sollte die Nacht über dauern. Gegen zwanzig Uhr kamen zwei blonde Damen weißer Hautfarbe an Bord. Sie erregten natürlich Aufsehen und fragten ziemlich ungeniert nach Hering in Dosen und Schwarzbrot. Sie wären Mitglieder eines deutschen Sinfonieorchesters, welches im Zuge eines Entwicklungshilfeprogramms den Eingeborenen in Stadt und Land klassische Musik zu Gehör bringen sollte. Das löste natürlich großes Staunen, aber auch Entrüstung bei der Schiffsleitung aus. Man konnte das einfach nicht glauben. Die Ladies zogen dann auch bald mit einer großen Dose Rollmops und Graubrot, das an Bord gebacken worden war, ab. Am Morgen mussten sie noch auf das Schmieröl, das in Fässern geliefert wurde, warten. Die durften nämlich während des Bunkerns nicht geliefert werden. Eine reine Schikane, um die Liegegebühr zu erhöhen. Aber der französische Agent zuckte nur mit den Achseln. Der Schwarze Mann hatte hier in der Republik Senegal das Sagen, und die abziehende französische Kolonialmacht hatte nur in einem sehr beschränkten Umfang für eine gute Verwaltung gesorgt. Es wurde Mittag, bis sie endlich loswerfen konnten und nach dem obligatorischen Stopp beim Umstellen auf Schweröl ging Flarrow endlich in die Koje, die ihn zwei Nächte lang nicht gesehen hatte. Am nächsten Tag wurde die Ladekühlanlage in Betrieb genommen. Im Kühlmaschinenraum standen vier Kompressoren so eng beieinander, dass man zwischen ihnen kaum stehen konnte. Der Antriebsmotor des Kompressors I war nicht ganz in Ordnung. Das lag an zwei Kühlwasserpumpen, die genau über dem Motor direkt an der Bordwand auf einem Podest montiert waren. Bei Leckagen an den Pumpen oder den Rohrleitungsanschlüssen lief dann das Kühlwasser auf den nur gegen Spritzwasser geschützten Elektromotor, was dem natürlich nicht bekam. Offensichtlich waren die Pumpen bei der hastigen Planung völlig vergessen und im letzten Moment dann eben wegen Platzmangels so unglücklich platziert worden. Der Elektromotor, der nicht durch den Zugang zum Kühlmaschinenraum passte, war auf der Reise von London nach Dakar zerlegt und im Herd der Kombüse getrocknet worden. Die Kühlwasserpumpen hatten Leckbleche bekommen, und ihre Stopfbüchsen waren so gut es ging neu verpackt worden. Das war deshalb schwierig, weil die Pumpenwellen starke Riefen aufwiesen und Ersatz nicht vorhanden war.

Außerdem gab es im Kühlmaschinenraum noch ein Dieselaggregat, das auf einem Podest montiert war. Der Dieselmotor stand direkt am Schott zum Maschinenraum, seine Abgasleitung wurde aber noch über zwei Meter im Kühlmaschinenraum geführt und das nicht schwingungsfreie Podest sorgte dafür, dass die Abgasleitung stark vibrierte. Das Ganze war konstruktiv eine Zumutung, ganz zu schweigen von der Brandgefahr, die von der vibrierenden Abgasleitung ausging. Ändern konnte man das jedoch nicht mehr.

Unter den misstrauischen Augen des Zweiten wurden nun die einzelnen Kompressoren gestartet. Das ging auch bei Kompressor I ganz gut. Nachdem alle Kompressoren gelaufen hatten, blieb ein Kompressor in Betrieb, um die Laderäume vorzukühlen. Die Lufttemperaturen im Laderaum begannen sofort zu sinken, was ein gutes Zeichen war. Am Abend erreichten sie null Grad Celsius, und Flarrow widmete sich beruhigt seinem Bürokram. Zum Wachwechsel um Mitternacht zeigten die Fernthermometer minus fünf Grad. Alle anderen Temperatur- und Druckanzeigen lagen im normalen Bereich. Nach einem kurzen Schwätzchen mit dem zweiten Offizier, der die Null-Vier-Wache auf der Brücke ging, machte Flarrow seine Kojenlampe aus. Gegen sechs Uhr tauchte er unerwartet im Maschinenraum auf. Der Zweite stand in der Werkstatt an der Drehmaschine. Flarrow warf zunächst einen Blick auf die Laderaumtemperaturen. Die Fernthermometer zeigten nur minus fünf Grad!

Nun ging er zum Zweiten in die Werkstatt und sah, dass der die Sitze von neuen Auslassventikegeln abdrehte. Der Zweite erklärte ihm, dass er die neuen Kegel überdrehen würde, damit die Sitze dann auch passen würden, viel einzuschleifen wäre da dann nicht mehr. Das hätte Flarrows Vorgänger herausgefunden. Flarrow fragte zurück, ob er denn die Lieferscheine nicht lesen würde, denn dann wüsste er, dass die Sitze mit Stellit beschichtet wären, wie das für Schweröl erforderlich sei. Die dürfte man natürlich nicht überdrehen, höchstens schleifen. Der Zweite schwieg dazu. Flarrow wurde nun einiges klar. Durch das Abdrehen der Stellitsitze war die Oberfläche beschädigt worden, und das führte schon nach kurzer Standzeit zu diesen merkwürdigen Auskohlungen, die er in Dakar gesehen hatte. Der Zweite hatte mit seiner Abdreherei genau das Gegenteil von dem erreicht, was durch die Beschichtung vermieden werden sollte!

Die Geschichte mit den stellitisierten Ventilkegeln konnte man ja noch verzeihen. Es war nicht üblich, dass von der Reederei solches Wissen mitgeteilt wurde; ein ganz schlechtes Zeugnis lieferte der Zweite aber damit, dass er das Abdrehen auf einer völlig „ausgeleierten“ Drehmaschine vornahm, mit der die erforderliche Präzision gar nicht mehr erreicht werden konnte. Es ging also offenbar darum, das mühevolle Einschleifen von Kegel und Sitz zu umgehen, und das roch, wie vieles seiner Aktivitäten auch, nach Faulheit. „Was ist mit den Laderäumen?“, fragte Flarrow. „Die habe ich schon weiter aufgedreht, damit die Temperaturen sinken.“ – „Sie haben was?“ Der Zweite antwortete nicht, und Flarrow überprüfte die Expansionsventile, die alle völlig falsch eingestellt waren. Was er herausfand war, dass der Zweite den Kälteprozess überhaupt nicht verstanden hatte. Da platzte ihm der Kragen, aber ehe er anfing, den Zweiten anzuschreien, stürzte er an Deck, fraß das Erlebte in sich hinein und lief zwei Tage mit Magenschmerzen herum.

Flarrow hatte die Expansionsventile eingestellt und drohte jedem mit fristloser Entlassung, der sich an diesen Ventilen noch einmal vergreifen sollte. Auf der Nachmittagswache sprach er mit dem Dritten, der ihm erzählte, wie das mit dem Kühlbetrieb bisher gelaufen war. Vorkühlung maximal minus zehn Grad, schon um Treibstoff zu sparen. Die Spanier hätten das nie überprüft. Der Fisch kam mit minus dreißig Grad Celsius in die Räume, und auf der Reise bis zum Äquator hatte er dann die Laderäume auf minus vierzehn oder fünfzehn Grad herunter gekühlt. In Vigo wurde die Ladung mit sechzehn bis achtzehn Minusgraden gelöscht. Da aber die Lukenabdeckung entweder nicht dicht oder schlecht isoliert war, hatten die Kartons der obersten Lage selten mehr als minus fünfzehn Grad. Das war natürlich nicht kalt genug, Fisch musste kälter als minus achtzehn Grad gefahren werden, damit die Qualität erhalten blieb. Ein Logbuch für die Kälteanlage wurde hier auch nicht geführt. Das stünde ja alles im Maschinentagebuch, und die Spanier nahmen das so hin. Das waren weiß Gott unhaltbare Zustände, und die Inspektion in Hamburg „wusste (angeblich) nicht genau“ was hier an Bord los war?

Nach insgesamt dreißig Stunden Vorkühlbetrieb waren die Laderäume der „HILDEGARD“ auf minus zwanzig Grad, weshalb der Betrieb gestoppt wurde.

Flarrow änderte die Zuständigkeiten und gab dem Zweiten die Hauptmaschine, der Dritte behielt den Hilfsbetrieb, und er selbst kümmerte sich allein um die Kälteanlage. Für die verbleibende Zeit bis Kapstadt, sah er sich die Kompressoren genau an, beseitigte eine Reihe von Mängeln. Kurbellager, Ventile und Kolbenringe waren in einem sehr schlechten Zustand, obwohl es an Ersatzteilen nicht mangelte. Die Arbeit wurde sehr schnell mühevoll, weil das Wetter nun nicht mehr mitspielte.

Der Südost-Passat trat sehr früh, also noch in Äquatornähe, auf. Der Alte war so lange als möglich unter Land geblieben, um den mitlaufenden Guinea-Strom zu nutzen. Aber spätestens ab der Höhe von Freetown, wo das Land immer mehr zurück wich, hatten sie den Äquatorialstrom gegenan, und das würde bis Kapstadt so weiter gehen.

Der kräftige Passat hatte Zeit und Raum genug, eine See aufzubauen, die „HILDEGARD“ nur schwer meistern konnte. Obwohl alle Ballasttanks geflutet waren, ragte das Vorschiff wegen der achtern liegenden Maschinenanlage und den Aufbauten hoch heraus. Durch den geringen Tiefgang tauchte auch der Propeller nicht tief genug ein und war deshalb nicht so wirksam, wie es erforderlich war. „HILDEGARD“ quälte sich in Berg- und Talfahrt nach Südosten, und in der Maschine fluchte Flarrow, der mit dem Kopf im Kurbelraum eines Kältekompressors hing, während sein Werkzeug durch die Schaukelei, rasselnd über die Flurplatten rutschend, in der Bilge verschwand. Dem Dritten, der einen Hilfsdiesel überholte, ging es nicht viel anders.

Um das Schiff zu entlasten, steuerte der Alte Zick-Zack-Kurse, wie ein Segelschiff, das aufkreuzte. Trotzdem konnte die Dienstgeschwindigkeit von zwölf Knoten nicht annähernd gehalten werden.

An einem grauen Sonntagmorgen, an dem nicht gearbeitet wurde, ging Flarrow auf die Brücke, wo der wachhabende Kapitän angewidert in die graue See blickte.

Eigentlich war es ein eher majestätisches Bild, das Flarrow immer wieder begeisterte. Mit Blick auf den Alten behielt er aber seine Gefühlsausbrüche lieber für sich.

Zwischen beiden hatte sich ein recht freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Einmal hatte der Kapitän ihn auf der Abendwache im Maschinenraum besucht. Da er die „Hörnchen“ kannte, kam er sich hier in dieser „Zeche Elend“ ziemlich verloren vor, und als Flarrow ölverschmiert und dreckig aus der Bilge auftauchte, schüttelte er nur noch den Kopf und verschwand nach oben. Das wäre ja kein Maschinenraum mehr sondern ein Dreckstall und alles wäre so furchtbar durcheinander. Flarrow gab ihm Recht. Für groß angelegte Reinigungsarbeiten war eben noch keine Zeit gewesen, abgesehen davon, dass auf „HILDEGARD“ kein Reiniger gefahren wurde. Damit musste man leben, wenigsten im Moment noch. Der Kapitän fragte, warum der seegrüne Anstrich der Hauptmaschine entfernt worden war. Flarrow fragte den Zweiten danach und erfuhr, dass sie während der Liegezeit vor Walvis Bay die Farbe „mechanisch“ entfernt hätten. Der Chief hätte gemeint, dass das den Wirkungsgrad der Maschine verbessern würde. Während dieser Liegezeit hatte aber der Zweite auch die beiden Brennstoffpumpenblöcke aufgenommen und „generalüberholt“. Er hatte damit dafür gesorgt, dass Farbsplitter in die Brennstoffpumpenblöcke gekommen waren, die schon mehrmals zu Störungen geführt hatten. In der Regel bedeutete das dann, dass sie auf See stoppen mussten. Auf die Frage, wie die Farbsplitter in die Brennstoffpumpen gekommen sein könnten, hatte der Zweite aber nie geantwortet.

Flarrow hatte schon lange begonnen an seinem Zweiten Ingenieur, der immerhin ein ausgefahrenes C5–Patent besaß, zu zweifeln. Hier hatte der Wahnsinn wirklich Methode, und das musste doch sogar die Inspektion in Hamburg gemerkt haben!

„Ich habe heute Nacht geträumt“, sagte der Alte zu Flarrow. „Dieser Kahn war mal wieder dabei eine See zu nehmen. Die war aber viel zu groß und wuchs und wuchs, und unsere ‚HILDE‘ fuhr bergauf und immer bergauf, wurde langsamer und langsamer, bis sie anfing, rückwärts ins Wellental zu rutschen. Na, was sagen Sie dazu?“ – „Wenn ich das geträumt hätte, wäre natürlich auch noch die Maschine stehen geblieben.“ Da lachte der Alte und wurde aber sehr schnell wieder ernst. „Wir haben keine Chance, den vorgegebenen Termin für die Ankunft in Kapstadt zu halten. Wenn das so weitergeht, werden wir mit erheblicher Verspätung ankommen. Die Fischer sind dann bestimmt stinksauer auf uns, aber ändern können wir das nicht.“

Achtundzwanzig Tage nach London liefen sie in Kapstadt ein und gingen mitten im Becken des alten Viktoriahafens an die Bojen. Sie hatten fast sechs Tage länger gebraucht als veranschlagt. Der Reiseschnitt für die 6.258 Seemeilen von London bis Kapstadt lag damit deutlich unter zehn Knoten. „You are minimum five days late Captain, Sir!“ Mit diesen Worten kam der Agent an Bord, während ein spanischer Trawler, der an der Pier gelegen hatte ablegte und auf „HILDEGARD“ zu lief. Der Alte murmelte etwas von „Damned fucking shit weather“, aber der Agent meinte, dass das Sommerwetter in den vergangenen Wochen doch recht gut gewesen wäre. Ja, es war Sommer auf der südlichen Hemisphäre des Planeten und Kapstadt auf 33° 54’ Süd, umgeben vom gewaltigen Südmeer hatte natürlich ein sehr gemäßigtes Seeklima. Von den Verhältnissen auf See hatte der Agent natürlich keine Ahnung.

Es gab jede Menge Post von der Reederei und einige Pakete mit Ersatzteilen, die per Luftpost eingetroffen waren. Die Privatpost wurde sofort verteilt, und der Agent legte im Salon Listen aus, auf denen jedes Mitglied der Besatzung vor dem Landgang bestätigen musste, dass es hinsichtlich der geltenden gesetzlichen Regelungen der Apartheid unterwiesen war. Alle an Bord mussten wissen, dass Geschlechtsverkehr mit Farbigen – Coloured People – verboten war und strafrechtlich verfolgt werden würde.

Der Zweite kam mit den Papieren für die Pakete. Die Reederei hatte prompt reagiert, und der Zweite staunte Bauklötze, was da alles möglich war. „Das hätte sich Ihr Vorgänger nicht getraut. Aber der war ja auch nicht von der Süd“, meinte er. Dass er sich nicht traute, das war das Übel, dachte Flarrow.

Der spanische Trawler machte an Backbord fest, und dann tauchte noch ein weiterer Trawler auf, der sich an die Steuerbordseite legte.

KMS „HILDEGARD“ in Kapstadt

„Wie bei einem flotten Dreier“, ließ sich ein fröhlicher Dritter Ingenieur hören.

Flarrow fragte nach dem Schiffshändler, der Rohrleitungen und Armaturen, die für den Umbau der Schwerölvorwärmung benötigt wurden, sowie eine Menge anderer Dinge, die zum täglichen Bedarf des Betriebs zählten, liefern sollte.

Die Behörden, vertreten durch einen Hafenpolizisten, arbeiteten unauffällig und schnell mit dem Kapitän zusammen. „No wireless Operator?“, fragte der Südafrikaner, und der Alte zeigte ihm sein Großes Funksprechzeugnis. Damit war der Punkt abgehakt.

Sie würden mindestens fünf Tage zum Laden benötigen, und damit stand für Flarrow fest, dass sie einige Kolben der Hauptmaschine ziehen würden. Dann kehrte Ruhe ein, Agent und Polizist gingen an Land, die wachfreie Besatzung auch, und der Obersteward deckte im Salon den Tisch. Nach dem Abendessen las Flarrow die Reedereipost. Sie lobten seinen Bericht, weil er so schnell und tatkräftig gehandelt hatte, versicherten ihm ihre volle Unterstützung und wünschten weiterhin gute Reise. Es machte ihn stolz, weil sie von ihm beeindruckt waren, aber auch, weil er das richtige Schiff gewählt hatte. Ein Neubauprogramm von sechs Kühlschiffen war aufgelegt worden. Da wollte er dabei sein, und der Erfolg auf der „HILDEGARD“ würde bestimmt dazu beitragen. Die bittere Pille stand in einem Absatz über die Versicherung des Schiffes. KMS „HILDEGARD“ war maschinentechnisch nur gegen Fehlbedienung versichert. „Bei Ihren Entscheidungen sollten Sie deshalb vorher die Ursachen ergründen und, natürlich nur gegebenenfalls, Fehlbedienung feststellen. Für diesen Fall benötigen wir dann einen Bericht und entsprechende Unterlagen, die wir der Versicherung einreichen können.“ Zwischen den Zeilen hieß das, die Schadensursachen möglichst oft auf Fehlbedienung zu schieben. Was verlangten sie da von ihm? Und wie würde sich das auswirken, wenn die Versicherung ihn als Chief wegen zahlreicher Fehlbedienungen ablehnte?

Dann fiel sein Blick auf einen privaten Brief, der nur von zu Hause sein konnte. Ach ja, zu Hause das gab es ja auch noch! Er riss den Brief auf und las, was die Eltern von Kassel und den Ereignissen aus ihrer Welt zu berichten hatten.

Am nächsten Morgen fehlte der Schmierer Jan van Thaden und trat deshalb seine Hafenwache von acht bis sechzehn Uhr nicht an. Der Elektriker tauchte ziemlich betrunken gegen neun Uhr auf und bekam sofort einen freien Tag. Unter diesen Bedingungen hatte es keinen Zweck, mit dem Kolbenziehen zu beginnen. Es waren einfach zu wenige Leute da.

Die Zulus von der Stauerei erschienen in dicker Winterkleidung. Sie mussten eine halbe Stunde stauen und hatten dann eine halbe Stunde Aufwärmzeit an Deck, und alles war sehr neu für diese Leute. Die Räume waren auf minus zwanzig Grad vorgekühlt. Das war bestimmt schwer für die Zulus, in solcher ungewohnten Kälte zu arbeiten. Deshalb ging es auch so langsam. Umgeschlagen wurde mit den Ladewinden der „HILDEGARD“, die von qualifizierten Farbigen bedient wurden. Sie kannten sich mit der Arbeit aus und waren eingearbeitet.

Als abends die Kühlung angesetzt wurde, lief der Kompressor I nicht. Es war der Elektromotor, der wieder irgendwoher Wasser geschluckt hatte. Also wurde Kompressor II angesetzt. Der Fisch war mit minus zwanzig Grad gut gekühlt, da brauchte es nicht viel Kälteleistung vom Schiff.

Der Elektriker saß am Achterdeck und trank mit ein paar Matrosen. Er hatte gehört, dass der Kompressor nicht in Ordnung war und verkündete nun jedem, der es hören wollte, dass er leider einen freien Tag hätte und da müsste eben der schlaue Chief sehen, wie er klar käme. Der Zweite hatte Bordwache, und der Dritte war an Land gegangen. Von Jan noch immer keine Spur. Der Schiffshändler hatte die bestellten Materialien bereits geliefert, so dass am nächsten Morgen mit dem Umbau der Schwerölvorwärmung begonnen werden konnte.

Der Alte kam noch auf einen Schluck Whisky und begann irgendwann von früher zu erzählen. Er war mit vierzehn zur See gegangen, zuerst auf einem Kümo und später auf Großer Fahrt. Als der Krieg ausbrach, war er Zweiter Steuermann auf einem großen Frachter, der von der Kriegsmarine gechartert worden war. Ab Mai 1940 war er überwiegend mit der Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen beschäftigt. Anfang 1941 wurde sein Schiff torpediert und sank. Er bekam ein neues Schiff und wurde zum Ersten Offizier befördert. Die zweite Versenkung fand im Sommer 1943 statt, und er überlebte wiederum. Im Anschluss an einen Erholungsurlaub sollte er sein erstes Kommando bekommen. Das Schiff, auf dem er den Kapitän ablösen sollte, wurde aber vorher versenkt. Er bekam nun einen Erzfrachter als Erster Offizier, mit der Aussicht, später dort als Kapitän zu fahren. Der Erzfrachter lief aber auf dem Weg zum Ladehafen Lulea auf eine deutsche Mine und sank. Alle Besatzungsmitglieder überlebten. Nun wurde er auf einen Trockenfrachter versetzt, der in der Ostsee als Versorger der Ostfront fuhr. Das Kriegsende erlebte er auf diesem Schiff als Erster Offizier. Seine Reederei hatte kein Schiff mehr. Mit einer Landstellung tat er sich schwer. Er wartete, bis Deutschland wieder eine Handelsmarine haben durfte und begann nach dem Krieg als Dritter Offizier. Mittlerweile war er dreißig Jahre alt geworden und noch immer Dritter Steuermann. Dann bekam er bei H. C. Horn eine Chance als Erster Offizier, nach einem Jahr wurde er Kapitän. Als H. C. Horn von der Hamburg-Süd-Gruppe übernommen wurde, versuchte er, auf ein Südschiff zu kommen. Er bekam das Kommando auf einem Frachter, der im Columbus Line Service fuhr; ein Service, der gerade im Aufbau war. Da wurde jede Ladung angenommen. In New York luden sie unter Anderem gefährliche Ladung, Chemikalien in Stahlfässern, die wegen der Brandgefahr nur an Deck gefahren werden durften. Andererseits bestand bei der Berührung mit Wasser Explosionsgefahr. Es war September und Hurrikanzeit in der Karibik. Dort traf der Alte mit einem zusammen. Als der Wirbelsturm anfing, die Aufbauten und die Decksladung zu beschädigen, ließ er die Fässer über Bord werfen. Obwohl er weisungsgemäß handelte, wurde er nach dieser Reise abgelöst. Ohne Angabe von Gründen schickten sie ihn zurück zu den Hörnchen. Die Kaufleute der Hamburg-Süd wollten ihn nicht mehr. „Nun werde ich wohl hier alt werden, mit siebenundvierzig sind doch fast alle Züge abgefahren“, sagte der Alte.

Gerade, als Flarrow noch einmal einschenken wollte, gab es Getöse. Der Dritte war von Land gekommen, den völlig betrunkenen Jan unter dem Arm, der sich heftig wehrte. Auch der Dritte war betrunken. Trotzdem schaffte der es, Jan in die Koje zu packen. Dem wachhabenden Matrosen gab er Anweisung, ihn auf keinen Fall wieder an Land zu lassen. So ging der zweite Tag im Victoria Basin in Kapstadt zu Ende.

Am nächsten Morgen meldete sich Jan zum Wachdienst und bat um Entschuldigung für das Wachvergehen. Flarrow drohte ihm bei Wiederholung den Sack an und machte ihm klar, dass dies völlig ernst gemeint wäre. Der Elektriker, immer noch nicht ganz nüchtern, meldete sich zum Tagesdienst und teilte mit, dass er für andere Arbeiten als die seines Fachgebietes nicht mehr zur Verfügung stünde. Flarrow ließ sich nicht provozieren und schickte ihn zum Motor von Kompressor I. Der Elektriker war zum Problem geworden. Weil ihm der Chief nicht passte, stellte er sich stur und versuchte möglichst viele Schwierigkeiten zu machen.

Mit dem Umbau der Schwerölvorwärmung kamen sie vor allem deshalb so gut voran, weil der Dritte ein ausgezeichneter Schweißer war. Am Abend begann der Probelauf, und alles funktionierte tadellos. Der Zweite staunte, er hatte bezweifelt, dass das etwas werden würde. Auf Flarrows Frage, warum sie diesen Umbau nicht schon längst erledigt hätten, gab er aber keine Antwort. Das genau war es, was Flarrow niemals begreifen konnte. Kaum einer der Schiffsingenieure, die alle auch gute Handwerker waren, war bereit, an der Anlage etwas zu ändern. Das wäre doch in der Verantwortung der Reederei, sagten sie immer, und dabei blieb es dann. Am Abend des dritten Tages wurde nach Löschende noch eine Schicht von den Besatzungen der Trawler und der Matrosen der „HILDEGARD“ gefahren. Die schafften fast das Dreifache der Tagesschicht. Die Fischer waren nervös geworden, weil sie bereits fünf Tage verloren hatten, als sie auf „HILDEGARD“ warten mussten. Nach Schichtende luden sie zu sich an Bord zum Nachtmahl ein. Als Flarrow mit einer Kiste Becks Bier die Messe des Trawlers betrat, fühlte er sich sofort heimisch. Erinnerungen an ROS 107 wurden wach! Es war gegen zwei Uhr morgens, als sie zur „HILDEGARD“ zurückkehrten. Am nächsten Vormittag wurde der Trawler leer, ging an den Bunkerpier und lief danach aus, um zu den südlichen ergiebigen Fanggründen an der Eisgrenze zurückzukehren.

An der Hauptmaschine waren mittlerweile alle Auslassventile gewechselt worden. Die neuen Ventile hatten sie nach Flarrows Anweisung von Hand eingeschliffen, worüber besonders die Assistenten fluchten, die diese Arbeit während ihrer Hafenwachen erledigen mussten. Nun durften alle gespannt sein, welche Standzeiten diese Ventile erreichen würden. Der Zweite hatte die Brennstoffpumpen mit neuen Rückschlagventilen versehen, und das Schweröl im Tagestank war exakt auf Vorwärmtemperatur. Aber der Motor von Kältekompressor I machte Sorgen. Es war natürlich nicht die Schuld des Elektrikers, dass der Isolationswert des Motors nicht auf ein ausreichendes Niveau gebracht werden konnte. Aber der Elektriker fasste die ihm zugeteilte Arbeit an dem Motor als Schikane auf. Früher war es doch auch ohne diesen verdammten Kompressor gegangen, warum sollte er gerade jetzt gebraucht werden? Und je mehr er sich diese Gedanken zu eigen machte, umso mehr trank er, auch während der Arbeitszeit. Flarrow setzte sich hin und schrieb nach Hamburg, dass er den Elektriker von Vigo aus nach Hause schicken würde. Der Ersatz sollte aber wegen der noch zu erledigenden Arbeiten an der Bordelektrik Vollelektriker sein.

Der letzte Abend in Kapstadt! Die Agentur hatte zu einem Essen an Land eingeladen. Mit von der Partie war ein Texaner von der Personalabteilung von SAFMARINE, der staatlichen Reederei der Republik Südafrika. Ihm ging es darum, Patentträger anzuwerben. Es gab Verständigungsprobleme, weil der Texaner ungehemmt in seinem Slang parlierte und Flarrow rügte, der diesen Dialekt nicht so ganz verstand. Er machte ihm ein sehr gutes Angebot, aber ein Wechsel zu einer ausländischen Flagge kam für Flarrow nicht in Frage. Das tat man einfach nicht. In Erinnerung an diesen Abend würde das gewaltige T-Bone-Steak und der hervorragende Rotwein der Kapregion bleiben, sonst nichts.

Am nächsten Mittag wurden auf „HILDEGARD“ die Luken geschlossen, der zweite Trawler legte ab, bunkerte und ging in See. „HILDEGARD“ übernahm noch Frischwasser und Frischproviant, um dann gegen Abend die Reise nach Vigo anzutreten.

Während die Lichter von Kapstadt langsam hinter die Kimm rutschten, begann der kräftige Westwind mehr und mehr auf Süd zu drehen, und am nächsten Morgen liefen sie, vom Südost-Passat getrieben, im Benguelastrom. Wind und Strom „mit“, wann gab es das schon?!

Die Ladung hatte sich während des Ladens auf minus zwanzig Grad gehalten. Mehr war mit drei Kompressoren nicht drin.

In Dakar, das nur zum Bunkern angelaufen wurde, warteten zwei neue Kolben für die Hauptmaschine und weitere Ersatzteile für die Hilfsdiesel. Der Bunkerclerk, mit einem schweren Colt an der Seite, kam an Bord und verlangte von Flarrow, dass er die Bunkerbestellung ausfüllte. Flarrow meinte aber, dass er der Kunde sei und der Clerk das Ausfüllen erledigen sollte. Der Clerk klopfte nach Wild-West-Manier auf seinen Colt und murmelte etwas auf Französisch, das Flarrow nicht verstand. Um die Situation zu entspannen, legte er drei Stangen Zigaretten auf den Tisch, worauf der Clerk noch Seife verlangte. Als er die bekommen hatte, teilte er leicht grinsend mit, dass er gar nicht schreiben könne, und ein zorniger Flarrow füllte das wichtige Formular aus. Danach zauberte der Clerk ein weiteres Papier auf den Tisch.

Das war eine Erklärung, dass das Schiff 50.000 $ zahlen müsste, für den Fall, dass Bunkeröl „auch in geringen Mengen“ in das Hafenbecken gelangen würde. Flarrow unterschrieb zähneknirschend auch das, weil er einsah, dass hier jeder Protest zwecklos war. Die anderen saßen eben am längeren Hebel. Endlich erschien der französische Agent der Ölgesellschaft und teilte mit, dass in der Stadt Dakar, Hauptstadt der Republik Senegal, von Umsturz und Revolution geredet würde. Es gäbe Spannungen, und die Schwarzen wären nervös. Flarrow hielt ihm die Zahlungsverpflichtung unter die Nase und zeigte auf das ölige Wasser im Hafenbecken. Der Agent warnte ihn, denn die Bunkerleute hätten da eine Geldquelle entdeckt. Sie würden alles versuchen, einen Overflow herbei zu führen; und sie versuchten es natürlich. Aber der Zweite rettete die Situation, indem er den Bediener im richtigen Moment vom Absperrventil wegstieß und es zudrehte. Flarrow begann, die Leute von Land zu hassen. Er empfand diese Behandlung als Demütigung und dachte darüber nach, wie man zukünftig das Bunkern in Dakar umgehen könnte. „Scheiß Nigger“, sagte er zum Alten, der zustimmend nickte. Nach sechs Stunden Liegezeit verließen sie Dakar mit vollen Bunkern, froh, dass sie so gut davon gekommen waren.

Im Fischereihafen von Vigo löschten sie den Fisch mit durchschnittlich minus zwanzig Grad. In den oberen Lagen und unter den Luken waren es allerdings nur minus siebzehn und weniger, was aber hier niemanden interessierte.

Das Löschen dauerte vier Tage, in denen die Hauptmaschine zwei neue Kolben bekam. Die Auslassventile hatten durchgehalten, und eine Prüfung zeigte, dass sie wohl noch weiter durchhalten würden. Der Zweite war darüber so sauer, dass er Urlaub einreichte. Der Elektriker packte seine Sachen und verschwand nicht von Bord, ohne noch einmal eine richtige Saufparty mit seinen Freunden veranstaltet zu haben. Er konnte aber damit keinen bleibenden Eindruck bei Flarrow hinterlassen, der dieses Verhalten in seiner Beurteilung für die Reederei berücksichtigt hatte.

Nachdem die Ladung gelöscht worden war, begannen die Leute von Pescanova Ausrüstung und Stückgut in Luke I zu laden, und der neue Elektriker traf ein, ein sehr junger Mann, gerade ausgelernt und nun dabei, die große weite Welt kennen zu lernen. Sie hatten ihm einen unbefahrenen Elektriker-Assistenten geschickt! Noch schlimmer war aber, dass er von einem kleinen Handwerksbetrieb kam, der vornehmlich im Wohnungsbau tätig war. Solche Leute nannten sie an Bord „Schwachstrom-Elektriker“. Als Flarrow dem Jungen den Motor von Kältekompressor I zeigte, wurde der blass und sagte ihm frei heraus, dass er davon praktisch keine Ahnung hätte. Daraufhin bekam er ein Buch über Gleichstrommotoren in die Hand gedrückt. Und Flarrow empfahl ihm dringend, sich schlau zu machen. „Denken Sie daran, dass wir diesen Motor an Land geben werden und zwar zerlegt, weil wir ihn nicht durch das Kühlmaschinenraumschott bekommen. Er wird auch in Einzelteilen von Land zurückkommen, und Sie werden dann den Motor zusammenbauen und in Betrieb nehmen!“

Da das Laden sehr langsam ging, beschlossen Kapitän und Chief, einen Nachmittag an Land zu verbringen. Zunächst besuchten sie die von der Hamburg-Süd autorisierte Agentur LINEAS MARITIMAS, MEINO VON EITZEN Y CIE in der Valperra 5. Dort wurden sie sehr willkommen geheißen, denn solche Besuche bei den Agenturen waren eher selten geworden, weil die Leute von Bord kaum noch Zeit dafür hatten. Der hoch betagte Meino von Eitzen empfahl den Besuch von Baiona, einem Badeort mit viel Gastronomie. Sie bekamen auch gleich eine Empfehlung für ein bestimmtes Fischlokal mit. Nach einem sehr herzlichen Abschied, nahmen sie die Ferrocarril, eine schon fast historische Straßenbahn, die sich schlingernd, quietschend, knarrend und blitzend auf den Weg machte. Der Tourismus von 1967 war mit heute nicht zu vergleichen, und das Dorf lag Anfang April noch ein bisschen im Winterschlaf. Die empfohlene Gaststätte lag etwas höher in den Hügeln, wo man einen sehr hübschen Ausblick auf das Meer und das Dorf hatte. Der Wirt beendete seine Siesta und machte dem Personal lauthals Beine. Meeresfrüchte waren angesagt, und sie waren wirklich frisch. Es wurde eine richtige Schlemmermahlzeit mit Austern, Muscheln und allerlei nie gesehenem Schalengetier. Natürlich mussten sie bei so viel Eiweiß vorsichtig sein, weshalb als Zwischengang jeweils ein Carlos Primero fällig war und natürlich der vorzügliche Vino Rocha. Der überaus freundliche Wirt schenkte reichlich ein. Die deutschen Gäste waren hier noch eine Seltenheit, weshalb er sich sehr geehrt fühlte. Als Hauptgang hatte er zwei ausnehmend große Krabben, wie sie Flarrow noch nie gesehen hatte, angepriesen, die dann auch auf den Tisch kamen. Es schmeckte einfach herrlich, und sie waren seit langer Zeit wieder einmal frei von allen Verpflichtungen. Nach der zweiten Flasche Roten brachen sie auf, hinunter ins Dorf, so lange sie noch Tageslicht hatten. Im Dorf wanderten sie weiter, von einer Bar zur nächsten, was recht interessant war, bis sie schließlich die letzte Bahn nach Vigo erwischten. Dort angekommen, fanden sie ein nettes Restaurant, wo sie auf Bier umstiegen und köstliche Tapas vorgesetzt bekamen. Dort zeigte ihnen der Wirt auch ein Eisernes Kreuz erster Klasse, das er im Krieg an der Ostfront als Soldat in der spanischen Blauen Division bekommen hatte. Diese Division war Francos Beitrag zum Krieg Hitlers. Mehr hatte der Caudillo nicht für den deutschen Faschismus übrig gehabt.

Lange nach Mitternacht stiegen sie aus einem Taxi, das sie zu ihrem Schiff gebracht hatte. Ein ausnehmend schöner Nachmittag war zu Ende.

Am nächsten Morgen verholten sie zum Eispier. Dort sollten sie hundertfünfzig Tonnen Eis für das Fabrikschiff „GALICIA“, das vor Las Palmas lag, laden. Die Ausrüstung in Luke I war für die spanische Fangflotte bestimmt, die weiter südlich im Atlantik fischte. Die „GALICIA“ war ihr Mutterschiff.

Jan van Thaden war an diesem Morgen nicht an Bord zurückgekehrt und hatte wiederum seine Wache nicht angetreten. Er wurde spät abends von der Polizei an Bord gebracht. Wegen einer Schlägerei hatte man ihn in Gewahrsam genommen. Nun saß Flarrow in der Tinte, denn er hatte Jan versprochen, ihn bei der nächsten Übertretung fristlos zu entlassen, und weil der Schmierer außerdem völlig betrunken war, konnte er ihn gar nicht ansprechen. Das Eis rauschte in Luke II, und am Abend liefen sie aus. In drei Tagen würden sie auf der Reede von Las Palmas / Gran Canaria ankern. Das Problem „Schmierer Jan van Thaden“ musste wohl oder übel auf die lange Bank geschoben werden. Die beiden Assistenten teilten sich die Abendwache des Schmierers und meckerten über ihn. Der Elektriker-Assistent gab sich viel Mühe mit der Demontage des Antriebsmotors von Kältekompressor I. Eigentlich lief alles gut, die Arbeit wurde leichter und weniger. Der Dritte war ein fleißiger Mann und hatte so ganz nebenbei seine Hilfsdiesel überholt, die nun mit neuen Laufbuchsen und Kolbenringen merklich besser liefen. Man konnte ruhiger schlafen auf „HILDEGARD“. Störungen und Ausfälle hatten stark abgenommen. Seit Kapstadt hatte es nur einen kurzen Stopper auf See gegeben!

Da begann ein Ing.-Assistent zu spinnen. Er trat in die Fußstapfen des abgelösten Elektrikers und fand in der Mannschaftsmesse sofort Trinkkumpane. Zunächst nahm der Zweite, der ihn drei- und viermal wecken lassen musste, das nicht ernst. Dem Chief wurde das nicht bekannt, weil der Zweite nicht darüber redete.

Auf der Reede von Las Palmas lag TS „GALICIA“, ein zum Fischereifabrikschiff umgebauter Passagierdampfer, der lange vor dem zweiten Weltkrieg im Nordatlantik und später auf der Südamerikaroute gefahren hatte. Dort ging „HILDEGARD“ längsseits, um ihre Ladung zu löschen.

Der zerlegte Elektromotor wurde von der Werft abgeholt und sollte nach zwei Tagen wieder zurück sein. Flarrow ging mit an Land, um die notwendigen Absprachen mit der Werkstatt zu treffen. Die war sehr gut ausgerüstet, was ihm schon in Vigo gesagt worden war. Flarrow musste den Spaniern klar machen, dass der Motor einen kompletten Probelauf unter Last absolvieren sollte, dann aber wieder auseinander gebaut werden musste und an Bord zu liefern war. Es dauerte, bis die Spanier das verstanden hatten.

In Luke II schaufelten Leute von der „GALICIA“ das Eis in die Körbe, die dann per Ladebaum auf das Fabrikschiff wanderten. Irgendwann standen sie alle im Wasser, weil offensichtlich das Schmelzwasser nicht mehr abgepumpt wurde. Das lag an den Sieben der Saugkörbe im Laderaum, die schon lange nicht mehr gereinigt worden waren. Der wachhabende Assistent behauptete, dass seine Pumpe saugte, und die Wachingenieure waren anderweitig beschäftigt. Deshalb kam es zur Überschwemmung im Laderaum. Als Flarrow wieder an Bord kam, war das große Palaver schon im Gang. Die Leute vom Fabrikschiff hatten keine Stiefel und das Wasser war eisig. An die Siebe war nicht mehr heranzukommen, dazu stand das Wasser zu hoch, eiskaltes Schmelzwasser, wie gesagt.

Flarrow musste bei dem spanischen Chief um eine mobile Pumpe bitten und die schaffte das Schmelzwasser schnell außenbords. Nach dem Löschen, wurde die Luke geschlossen und der Raum mit Warmluft beheizt. Sie sollten siebenhundert Tonnen Fisch für Vigo übernehmen, und da musste die Luke trocken sein, obwohl die Spanier drängten, denn das Eis sollte an die Frischfischfänger geliefert werden, die weiter im Süden fischten. Gab es eigentlich auf den Kanarischen Inseln keine Eisfabrik für die Fischerei? Während der Trocknungszeit nahm sich Jan freiwillig der Saugkörbe an. War da vielleicht ein bisschen Reue im Spiel? Da der Schmierer völlig pleite war, kein Geld mehr bekam und ihm niemand etwas borgte, gab es keine Probleme. Ohne Geld zog es ihn nicht an Land. Nach drei Tagen ging Flarrow mit dem E-Assistenten zum Probelauf des E-Motors an Land. Alles klappte, die Werkstatt hatte sehr gute Arbeit geleistet, auch, wenn das Ganze einen Tag länger als geplant gedauert hatte. An Bord wurde der Motor sofort montiert. Als alles fertig war, durfte der E-Assistent den Motor starten. Der tat andachtsvoll und zögerte, bis Flarrow ein „Na los, mach schon hin!“ sagte.

Damit hatte die Kühlanlage wieder ihre volle Kälteleistung, und es war nun kein Problem mehr, die Ladung auf minus zwanzig Grad zu halten, mit der sie in Vigo gelöscht wurde.

Die Ausreise führte über Dakar, wo es den Bunkerleuten wiederum nicht gelang, einen Overflow zu produzieren, nach Walvis Bay und Kapstadt.

In Walvis Bay wartete ein Trawler, der sein Fanggeschirr beim Fischen verloren hatte und nun ein neues bekam. Außerdem gab er seinen bisherigen Fang ab, was nicht viel war. Da blieb keine Zeit für einen Spaziergang durch die Stadt.

Kapstadt erreichten sie vormittags und machten an den Bojen im Victoria Basin an der Victoria & Albert Waterfront fest. Der erste Trawler wurde für den nächsten Morgen erwartet.

Mit Jan van Thaden hatte Flarrow eine Vereinbarung getroffen. Wenn Jan wollte, bekam er nach dem Einlaufen ein oder zwei freie Tage. Wenn er seinen Landgang beendet hatte, musste er allerdings bereit sein, zwölf Stunden Hafenwache zu gehen. Alternativ drohte der Sack bei der nächsten Verfehlung. Das würde in Kapstadt beispielsweise ganz schön teuer werden, denn er durfte in diesem Fall neben den eigenen auch die Flugkosten für seinen Ersatzmann bezahlen.

Jan war ein guter Mann auf See, zuverlässig und qualifiziert. Ein Typ, den man gut gebrauchen konnte, den man deshalb nicht gern verlieren wollte. Leider vergaß er an Land seine Pflichten vollkommen, begann immer zu trinken, geriet auch in Schlägereien und überzog regelmäßig seinen Landurlaub. Er ging immer allein an Land, ein einsamer Wolf, der nervös wurde, wenn er Vorschuss aufnehmen konnte und Land in der Nähe war. Vielleicht hatte er keine Familie, denn Post bekam er auch nie. Am Nachmittag meldete er sich für zwei Tage ab. Sein Guthaben war ihm auf seinen Wunsch hin ausbezahlt worden. Flarrow machte keinen Versuch ihn zu bremsen, weil er wusste, dass solchen Leuten damit nicht beizukommen war. Für den E-Assistenten bedeutete das für zwei Tage Hafenwache zu gehen.

Flarrow wollte weiteres Bunkern in Dakar vermeiden und fragte den Agenten nach den Möglichkeiten in Kapstadt oder Las Palmas, was in jedem Fall vom Charterer, der den gebunkerten Treibstoff bezahlen musste, zu genehmigen war. Der Agent würde also Rücksprache mit Vigo via TELEX nehmen und am nächsten Abend Bescheid geben. Außerdem sollte er einen Vertreter von BBC-Südafrika an Bord schicken, weil Flarrow die Proviantkühlanlage einer gründlichen Überholung unterziehen wollte. Der BBC-Mann erschien noch am Abend an Bord. Die entscheidende Frage war, ob es in Kapstadt alle erforderlichen Ersatzteile gab, und das war der Fall, denn dieser Anlagentyp wurde hier auch an Land, vor allem in Hotels eingesetzt. Morgen würde er zwei Mann schicken, die nicht mehr als zwei Tage für diese Arbeit benötigen würden. Das hörte sich gut an, denn nun hatte Flarrow Zeit, sich um die Hauptmaschine zu kümmern. Auf dem Arbeitsplan stand nämlich für diese Liegezeit die Inspektion aller Auslassventile, die nun schon über tausend Betriebsstunden ohne ein Versagen hinter sich hatten, der Wechsel eines weiteren schadhaften Kolbens und das Nachpassen von Kurbel- und Grundlagern. Da konnten sie eine lange Liegezeit, die der Agent schon angedeutet hatte, gut gebrauchen.

Die Reederei teilte mit, dass die Charter für „HILDEGARD“ wahrscheinlich in Vigo auslaufen würde. Die Möglichkeit, von deutschen Trawlern in der Antarktis Fisch nach Deutschland zu bringen, wäre gegeben. Man erwartete aber einen Bericht über den Zustand der Ladekühlanlage und Kopien des Kühlmaschinentagebuches, das es inzwischen auf „HILDEGARD“ gab, sobald als möglich, um der Frachtabteilung gegebenenfalls eine verbindliche Zusage machen zu können. Schließlich und endlich war das Urlaubsgesuch für den Zweiten Ingenieur genehmigt worden, man würde ihn in Vigo ablösen.

Der Alte kam herüber und fragte nach Flarrows Meinung hinsichtlich der Ladekühlanlage. Er wusste, wenn das Schiff die Zusagen der NTA – und die versprechen dem Charterer ja bekanntlich immer Gott und die Welt – nicht würde halten können, wäre sofort das Schiff im Obligo. Er dachte dabei natürlich an seine Erfahrung mit der explosiven Decksladung von New York. Flarrow lächelte, er würde den Bericht sofort fertig machen.

Hier zeigte sich die Problematik, in der Schiffsführungen in jener Zeit steckten. Da es genug Kapitäne gab, aber zu wenig gute Chiefs, würde man sich natürlich an den Kapitän halten. Die an Land waren ja bekanntlich immer unschuldig, und ein Kapitän konnte sich am schlechtesten wehren. Damit hatte der Alte ja seine Erfahrungen und war natürlich beunruhigt.

Der abschließende Satz in Flarrows Bericht über die Ladekühlanlage lautete: „Da die bisherigen Betriebswerte des Elektromotors von Ladekühlkompressor I im normalen Bereich liegen, der Leck- und Spritzwasserschutz wirksam ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Verfügbarkeit von vier Kompressoren, entsprechend 100% installierte Kühlleistung, gegeben ist. (hz. s. Anlage: Kopien des Kühlmaschinentagebuches KMS ‚HILDEGARD‘; Reise mit Fisch von Las Palmas nach Vigo)“

Das wird auch den Alten beruhigen, dachte sich Flarrow und zündete sich eine Zigarette an.

Da klopfte es, und der E-Assistent trat ein. Er wäre nicht abgelöst worden. Von den Assistenten wäre keiner an Bord. Wie es denn nun weiter gehen sollte. „Haben Sie dem Wachhabenden Bescheid gegeben?“ – „Das sind Sie doch.“ Das stimmte natürlich. Flarrow sah auf die Uhr, es war schon fast ein Uhr morgens! „Und wann ist das letzte Boot von Land gekommen?“ „Das war kurz vor Mitternacht, da war aber meine Ablösung nicht dabei.“ Es gab natürlich die Möglichkeit, ein Boot zu mieten, wenn man das vom Schiff zur Verfügung gestellte und nach Fahrplan verkehrende Boot verpasst hatte. Ein solches Boot kam um ein Uhr. Die beiden Assistenten kamen aber auch mit diesem Boot nicht. Der Dritte kam zurück. Er hatte mit ein paar spanischen Fischerleuten den Abend im Hafenviertel, das bei Seeleuten besonders beliebt war, verbracht. Beide Assistenten waren allein weitergezogen. Flarrow fluchte, weil er in dieser Nacht Wachhabender war. Er konnte den E-Assistenten auch nicht länger in der Maschine behalten, denn der hatte ja auch schon mehr als zwölf Stunden Arbeit hinter sich. Der Dritte kam nicht infrage, weil er ja wachfrei war, der Zweite erst recht nicht. Wenn er also gerecht sein wollte, und das wollte er auch demonstrieren, blieb es an ihm hängen. „Gut“, sagte er zu dem E-Assistenten, „Sie gehen in die Koje oder wollen Sie noch an Land? Ich löse sie in zehn Minuten ab.“ Gegen drei Uhr kam ein Boot von Land. Der Wachhabende auf der Brücke rief deshalb Flarrow in der Maschine an und teilte ihm mit, dass keine Assistenten mitgekommen seien. Die erschienen am Morgen mit dem ersten regulären Boot so rechtzeitig, dass der für die Acht-Sechzehn-Wache eingeteilte Assistent pünktlich ablösen konnte. Der andere, der zur Ablösung um Mitternacht nicht erschienen war, meldete sich erst gar nicht, sondern schloss sich in seine Kammer ein und ging schlafen.

Jan van Thaden traf überraschend gegen Mittag ein, und das Bild, das er bot, erinnerte Flarrow an seine Fahrzeit bei der Hochseefischerei. Jan war offensichtlich wieder in eine Auseinandersetzung geraten und sah entsprechend „abgerissen“ aus. „Viel zu früh, Jan“ sagte Flarrow; „Geld geklaut!“ kam es von Jan zurück. „Heute Abend Null-Acht-Wache?“ – „Ja, das mache ich.“ – „Na, dann hau dich aufs Ohr.“ Jan schlich davon.

Flarrow fragte den Dritten, was denn an Land los wäre. Es wären die Mädchen, die die Seeleute gleich mit auf ihr Flat nehmen würden. Prostitution wäre das nur begrenzt. Natürlich würden die Seeleute die Feierei bezahlen. „Das ist schon ein toller Hafen hier. Hübsche Miezen, scharf wie Rettich; das Hafenviertel nicht weit weg und gute Liegezeiten. Was ja auch den Mädchen gefallen würde. Die Spanier sind knauserig, gehen kaum an Land, weil sie ja alle Familie haben, dafür sind wir Deutschen aber sehr beliebt.“ – „Wie das?“ – „Wir sind die besten im Bett.“ – „Na dann wird es ja wohl noch interessant werden in Kapstadt.“ – „Für mich nicht, ich muss sparen, für die Schule.“ – „Na gut, dann gehen Sie mal fleißig Hafenwache.“

Flarrow freute sich über die Auslassventile, die keinerlei Beschädigung aufwiesen. Der Dritte reinigte sie, und nach einem kurzen Einschleifen wurden sie alle wieder eingebaut. Der Zweite, der das sah, schwieg dazu, wie er sich überhaupt immer mehr zurückzog und immer weniger aktiv war. „Was ich auch mache, es ist Ihnen ja doch nicht recht“, pflegte er zu sagen. Er ist eben urlaubsreif, dachte Flarrow. Ihm war das egal, denn er hatte den Zweiten längst als unfähig abgehakt.

Der BBC-Monteur war pünktlich mit zwei Farbigen erschienen. Ein Engländer, und als Flarrow meinte, er hätte nur zwei Mann erwartet, sagte der: „Well, it’s me and these two guys; they count fifty percent each, Sir.” Flarrow warf ein Auge auf die Leute von BBC und sah, dass der Monteur die Arbeit machte. Die beiden Farbigen waren wirklich nur Hilfskräfte.

Gegen sechzehn Uhr erschien der wachhabende Assistent bei Flarrow, weil sein Kollege, der inzwischen ausgeschlafen hatte, die Wache nicht übernehmen wollte. Der sagte, er hätte ja Null-Acht-Wache und wollte jetzt an Land. Das Boot ginge ja gleich. Flarrow machte ihm klar, dass die Wachen wegen ihm geändert werden mussten. Das Ergebnis sei, dass er jetzt die Abendwache hätte, die er umgehend anzutreten habe. Und dann kam die Frage, warum er gestern Abend zum Wachwechsel nicht an Bord war. Außerdem hätte er sich auch heute Morgen nicht zurück gemeldet. Kaltschnäuzig behauptete er, das Boot verpasst zu haben, und ein privates Boot sei ihm zu teuer, er hätte auch gar kein Geld mehr gehabt und im Übrigen müsse er jetzt los, denn sonst würde er ja das Boot verpassen. Flarrow machte ihm klar, dass dies Arbeitsverweigerung sei, welche zur fristlosen Kündigung führen könnte und was ein Flug nach Deutschland kosten würde. „Sie haben eine dienstliche Anweisung, sofort Ihre Hafenwache anzutreten.“ Dies sagte Flarrow natürlich in Gegenwart des Zweiten, der dem Assistenten gut zuredete, doch der drehte sich nur um und verschwand. Kurz darauf kam Jan an, mit dem sich der Assistent inzwischen abgesprochen hatte und erklärte sich bereit, die Abendwache zu übernehmen. Da er einen Ersatzmann vorweisen konnte, war ihm der Landgang nicht zu verweigern, und die schriftliche Verwarnung, die er am nächsten Tag wegen Überziehen des Landurlaubs bekam, regte ihn nicht weiter auf. Flarrow hatte verloren, und das sollte noch schlimme Folgen haben. Aber was sollte er tun? Dem Assistenten konnte man nicht viel anhaben, Gefahr war ja nicht im Verzug. Er hatte mit Jan einen Deal gemacht, der hier an Bord üblich war und den der Assistent nun ausnutzte. Außerdem hatte sich herumgesprochen, dass der Chief für Jan die Wache gegangen war. Das wurde von der Mannschaft als Schwäche ausgelegt und allgemein belächelt. In den nächsten Tagen lief das Bordleben wieder normal, Jan hielt sich an seine Abmachung, er war scharf auf Überstunden, um Geld zu verdienen und ließ die Finger vom Alkohol.

Die Arbeiten an der Hauptmaschine liefen problemlos, so dass Flarrow Zeit fand, sich ein bisschen umzusehen. Es war später Nachmittag, als Flarrow an Deck kam. Er blickte hinauf zu dem gewaltigen Massiv des Tafelbergs, der, eingegrenzt von Devils Peak östlich und Lions Head westlich, wie ein Schutzwall vor der Stadt lag. Nebel zog sich auf dem über tausend Meter hohem Plateau zusammen und verdichtete sich sehr schnell. Und dann, nach einigen Minuten wälzte sich die Wolkenwand über die Plateaukante hinab auf die Stadt zu, deren Abwärme den Nebel genauso schnell wieder auflöste, wie er entstanden war. Es war das, was die Kapstädter das „Tischtuch“ nennen, das meist Regen ankündigt. „Ein tolles Schauspiel“, meinte der Alte, und da hatte er Recht.

Abends ging Flarrow mit dem Ersten Offizier an Land. Sie fuhren hinaus zur Camps Bay, wo ihnen ein Restaurant empfohlen worden war. Es gab hervorragende Steaks mit reichlich Knoblauch und den berühmten roten Wein der Cap Region. Es wurde ein interessanter Abend auf der Terrasse des Restaurants. Der Erste fragte Flarrow nach seiner Zeit bei der Fischerei und wollte seine Meinung zur Überfischung der Meere hören. Zu meiner Zeit, meinte Flarrow, sprachen nur wenige von Überfischung. Niemand dachte damals daran, so weit im Süden zu fischen, wie heute. Die Bestände im Nordmeer reichten noch. Von Überfischung sprach man also nicht, obwohl sie bereits stattfand. Die Fischer wichen mit immer besseren Fangschiffen und neuer Ortungstechnik nach Norden in neue Fanggründe aus. Da für Frischfisch die Reisezeit zu lang wurde, begann man damit, einen Teil des Fangs zu frosten. Extrem leistungsfähige Kälteanlagen kühlten den frisch gefangenen Fisch innerhalb von sechs Stunden auf minus dreißig Grad Celsius herunter. Damit wurde er für lange Zeit lagerfähig und behielt dabei seine Qualität. Mit der Frosterei begann aber auch die Fischverarbeitung an Bord, denn man frostete ja nur Filets und nicht den kompletten Fisch. So entstanden Fabrikschiffe, die ihren gesamten Fang auf See verarbeiteten und gefrostetes Filet, Tran und Fischmehl anlandeten. Sie konnten leicht hundertfünfzig Tage auf See bleiben und in ferne Fanggründe entsandt werden, wie beispielsweise den Südatlantik. Die Überfischung würde auch hier kommen, die Frage war nur, wie lange die modernen Fangschiffe dafür brauchen würden. Über diesem Vortrag war es Abend geworden. Die Sonne versank im Meer, und mit der kurzen Dämmerung kamen die Sterne hervor, die schon bald vom nachtschwarzen Himmel herab funkelten.

Ein Taxi brachte sie zur Waterfront, wo das Nachtleben pulsierte. Sie suchten sich eine Bierkneipe, weil der Rotwein so durstig gemacht hatte, bewunderten attraktive Mädchen in extrem kurzen Minis und kehrten mit dem letzten Boot an Bord zurück.

Am nächsten Morgen stand der Kapitän vor Flarrows Koje und schimpfte über den Knoblauchgestank. Das sei ja kaum auszuhalten. Das „Garlic-Steak“ von Camps Bay ließ grüßen, aber Flarrow und den Ersten störte das wenig.

Am kommenden Sonntag wollte der Alte auf den Tafelberg. Das Wetter war gut und so zogen sie zusammen mit dem Zweiten Offizier los. Mit der Seilbahn, der Cable Way, ging es nicht nur am bequemsten, sondern auch am schnellsten. Nach zehn Minuten Fahrzeit erreichten sie das über tausend Meter hohe Plateau. Tier- und Pflanzenwelt überraschten, vor allem eine Art Meerschweinchen (Dassies), die einem schon fast über die Füße liefen, aber auch scheue Bergziegen, Steinböcke und dreiste Paviane.

Kapitän der „HILDEGARD“ auf dem Tafelberg

Sie brauchten einige Zeit, um die atemberaubende Aussicht auf Kapstadt und seine am Fuß der Berge liegenden Siedlungen zu erfassen. Das Hafengebiet mit den großen Duncan und Ben Schoeman Docks und der geschützten Reede, wo große Tanker ankerten, die Frischproviant aufnahmen oder Besatzungswechsel durchführten. Dagegen fiel das kleine, schon fast historisch zu nennende Victoria Basin kaum auf. Wenn man aber genau hinschaute, konnte man sogar die „HILDEGARD“ mit den Trawlern an den Bojen erahnen. Im Süden breitete sich die False Bay aus, die falsche Bucht. So genannt von enttäuschten, ersten Seefahrern, die nach ihrem Landfall erkennen mussten, dass dies nicht die Table Bay war und dass sie Kapstadt verfehlt hatten. Die Kap-Halbinsel, als westliche Eingrenzung der False Bay, erstreckt sich weit nach Süden, wo sich ungefähr fünfzig Kilometer entfernt das Cape of Good Hope befindet.

Bartolomäus Diaz, der 1487/88 auch an der Table Bay vorbei bis zum Südkap gekommen war, entdeckte dieses Kap erst auf der Rückreise und nannte es „Kap der Stürme“. Der portugiesische König dagegen, der an Geld, Gold und Gewürze dachte, änderte später den Namen in Kap der Guten Hoffnung.

Vasco da Gama umsegelte zehn Jahre später auch das Südkap und konnte nun Kurs auf Indien oder die Gewürzinseln absetzen. Wenn auch mit Hilfe arabischer Lotsen, erreichte er schließlich Calicut, und die Gute Hoffnung seines Königs konnte sich nun erfüllen.

Der Alte wies auf eine steinerne Tafel, auf der die Erstbesteigung des Tafelbergs durch einen Europäer verewigt worden war. Der portugiesische Seefahrer Antonio de Saldanha hatte das 1503 vollbracht.

Weil es bis zum Kap zu weit für eine Tagestour war, kehrten sie in die Stadt zurück und nutzten den Nachmittag für einen Bummel durch das Zentrum von Kapstadt, wo sie vom Bahnhof aus über die Strand Street zum Castle of Good Hope gelangten. Dieses sternförmige Kastell mit fünf Bastionen, mit Kanonen bestückt, war 1666 erbaut worden. Dreitausend Matrosen hätten dafür nur ein Jahr benötigt. Allerdings blieb diesem Relikt aus der Zeit der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), die als Residenz der Gouverneure am Kap diente, ein Angriff bis heute erspart.

Beeindruckend auch der Botanische Park mit seltenen Bäumen und Rosensträuchern, Companys Garden genannt. Denkmäler erinnerten an den Diamantenkönig und Landeroberer Cecil John Rhodes und Sir George Grey, der einst Gouverneur am Kap war. Jan van Riebeek, dessen Denkmal sie schon am Hauptbahnhof gesehen hatten, gründete Kapstadt in dem er eine Versorgungsstation für die Schiffe der VOC eröffnete. Seine Gemüsebeete waren dann auch der Ursprung des Companys Garden.

Das Kaufhaus GARLIC fiel von seiner Größe her auf, der Name allerdings, erinnerte eher an die grandiosen Steaks in Camps Bay.

Müde vom ungewohnten Wandern, landeten sie am Abend wieder an Bord.

Der letzte spanische Trawler legte ab und ging in See. „HILDEGARD“ verholte zum Bunkerpier, wo bis in die Entlüftungen hinein gebunkert wurde. Dakar sollte ja nicht mehr angelaufen werden. Nachdem auch die Frischwassertanks voll aufgefüllt waren und Frischproviant an Bord gestaut war, verließ auch „HILDEGARD“ Kapstadt.

Alles lief recht gut, es gab nur wenige Störungen, was immer gut für die Stimmung an Bord ist. Die Ladekühlanlage lief einwandfrei, und bei Temperaturen um minus zweiundzwanzig Grad näherte man sich dem Äquator, gut gerüstet also für wärmeres Seewasser. Mit steigenden Lufttemperaturen versammelten sich die Leute abends wieder mehr an Deck. Es war eine Gruppe um den Koch, die anscheinend den Elektriker nicht vergessen konnte und in der der Assistent der Vier-Acht-Wache nun über die Schiffsleitung und insbesondere den Chief herzog, dem er es in Kapstadt mal so richtig gezeigt hatte. Dabei kam er immer unpünktlicher und oft nicht nüchtern auf Wache. Weil der Zweite das deckte und ihm sogar gestattete, auf Wache zu schlafen, bekam Flarrow das sehr spät mit. Dann aber bekam der Assistent mehrere Verwarnungen, und als er eines Morgens den Wachdienst verweigerte, die fristlose Kündigung. Da er nun als Passagier weiter fuhr, bekam er die Eigner-Kabine, und der Zutritt zum Wohnbereich der Besatzung wurde ihm untersagt. Das konnte nicht wirklich verhindert werden, zeigte aber, dass man sich nicht auf der Nase herumtanzen ließ. Seine Mahlzeiten hatte er im Salon einzunehmen, wovon er aber nur selten Gebrauch machte, und Alkohol durfte ihm nicht verkauft werden.

Der Kapitän legte ihm schon einmal die Rechnung für die Passage bis Vigo vor und verlangte seine Unterschrift. Da er sich weigerte, machte ihm der Alte klar, dass er dann mit einer Klage der Reederei zu rechnen hätte. Seine Freunde wurden nachdenklich, als ihnen das bekannt wurde. Neben den Reisekosten für den Ersatzmann kämen dann eventuell auch noch die Gerichtskosten auf ihn zu. Das könnte ganz schön teuer werden.

Der Kapitän nutzte die bestehende Situation, den Kantinenverkauf von Alkohol stark einzuschränken, womit eine mehr realistische Betrachtung der Situation, auch bei den fröhlichen Zechern, die Oberhand gewann. Der Versuch des Passagiers, die Sache ungeschehen zu machen, scheiterte aber an Flarrow, der das rundweg ablehnte.

Sie hatten Kap Verde passiert, und mit dem einsetzenden Nord-Ost-Passat wurden die Nächte frischer, was die Ausgucks veranlasste, die Dufflecoats hervor zu holen.