Читать книгу Memorias de una época - Álvaro Acevedo - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

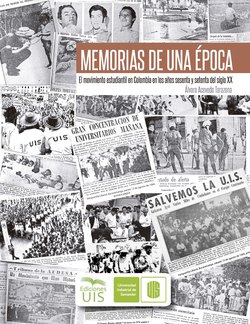

ОглавлениеEl movimiento estudiantil en Colombia durante el siglo XX: Apertura de una reflexión histórica

Pese a que el movimiento estudiantil ha desempeñado en la historia reciente de Colombia un papel importante, los investigadores sociales, sobre todo los historiadores, no le han prestado al tema el cuidado que merece. Una posible causa de la apatía de los investigadores se encuentra en que lo consideran irrelevante. La presente apertura, bajo el objetivo de contextualizar la memoria social del movimiento estudiantil en los años sesenta y setenta en Colombia, intentará señalar el camino para una conceptualización y un abordaje metodológico. Con este fin se procederá a reconocer cuáles son las características fundamentales de este tipo de fenómeno histórico-social, y, en segundo término, se delimitará su propia cronología.

El movimiento estudiantil y su conceptualización

Las organizaciones estudiantiles con sus manifestaciones, sus protestas y, en general, sus acciones públicas han sido entendidas como una expresión palpable de lo que constituye un movimiento social. En efecto, hablar de movimiento estudiantil implica aludir inmediatamente a las categorías de movimiento social y sociedad civil1, ya que, a su manera, el movimiento estudiantil es una expresión organizativa de un sector social: el estudiantado. Tal como sucede con cualquier movimiento social, un movimiento estudiantil es el escenario en que se expresan los intereses particulares y colectivos de los sujetos en relación de complementariedad, oposición o negociación con el Estado y las instituciones políticas. En consecuencia, para definir adecuadamente el concepto de movimiento estudiantil, es necesario entender su elemento central: la sociedad civil. En otras palabras, el individuo y sus necesidades, expresadas y resueltas en ámbitos tan diferentes como el mercado, el sistema educativo, los medios de comunicación, los grupos de presión y las demás organizaciones sociales como las iglesias o los gremios2.

Ahora bien, este concepto de sociedad civil ha sido estudiado y desarrollado por diversas tendencias teóricas e ideológicas. Los liberales, desde Adam Smith, por lo menos, consideran que solo el mercado constituye la esfera más importante de la sociedad en oposición a la intervención del Estado. Para Gramsci y el neomarxismo, por su parte, tal mirada debe ser ampliada sobre el área de articulación entre la sociedad política y la sociedad civil en el marco de la creación y ejercicio de la hegemonía. Cada una de estas esferas respondería a la dimensión coercitiva y consensual del poder. En el fondo, ambas visiones se refieren a la tensión entre lo público y lo privado en las sociedades capitalistas. En consecuencia, cuando se habla de sociedad civil se tiene en consideración un actor homogéneo cuya pretensión es sacar del ámbito privado sus intereses para arrojarlos al mundo de lo público, e incluso de lo político3. De ahí que los movimientos sociales traspasen con fluidez el mundo de las demandas gremiales –propiamente educativas, si se trata del movimiento estudiantil– para llegar al de las demandas políticas o politizadas, con lo cual logran posicionarse como otro actor social.

Relámpago. Recibimiento de los socorranos a los estudiantes UIS marchistas. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de julio de 1964. Bucaramanga

La relación con la política es precisamente uno de los elementos más importantes para caracterizar los movimientos sociales. De acuerdo con Restrepo4, las diferencias entre movimientos sociales y partidos políticos son de tres órdenes. El primero reconoce que los partidos pretenden convocar a toda la sociedad, mientras que los movimientos solo aspiran a representar los intereses de una parte de esta. Así, en este primer criterio se distingue la pretensión o no de una validez general de las acciones. En segundo lugar, la manera como se toman las decisiones constituye otro elemento diferenciador. En los partidos, la acción es inducida de arriba hacia abajo, pues este construye una autoridad jerárquica, mientras que en el movimiento social esta viene de abajo hacia arriba. Finalmente, en relación con este segundo aspecto, los dirigentes del partido representan los intereses de los afiliados ante la sociedad, mientras que en los movimientos sociales, más que el principio de representación, lo que prima es la participación directa en la vida pública de cada uno de los miembros que constituyen el movimiento, de manera que los dirigentes pueden ser sustituidos de manera espontánea5.

Castañeda. Reunión entre el consejo de rectores y algunos líderes estudiantiles. Archivo El Tiempo. 8 de julio de 1954. Bogotá

La sociedad civil implica a los individuos como a los grupos que actúan movidos por el interés particular y por las distintas formas de acción colectiva que buscan intereses comunes sin que sean los de toda la sociedad. El Estado, por su parte y por lo menos en teoría, pretende buscar el bien común de toda la sociedad. En la perspectiva liberal, la sociedad civil sirve de contrapeso, de control a las decisiones del Estado, a su vez puede ser entendida como el escenario para la formación y reclutamiento de las nuevas elites gobernantes. Como la libertad de asociación define esta concepción de la sociedad civil, las garantías jurídicas se tornan fundamentales para la existencia de organizaciones que requieren del reconocimiento legal del Estado. Es decir, que se construye en referencia al poder político a pesar de la autonomía que pregona.

Retomando la interesante síntesis de Villafuerte Valdés6 sobre las perspectivas analíticas en torno a la sociedad civil, es pertinente recordar cómo el pensamiento político contemporáneo ha propuesto un concepto de sociedad civil relacionado pero no dependiente de la esfera estatal. Este modelo, llamado de tercer dominio, estaría conformado por tres componentes: la sociedad misma como eje fundamental, una esfera pública de comunicación societal y un proceso de institucionalización como resultado de la movilización. Estos elementos contribuirían a la democratización de las sociedades. En este esquema se sustenta la interacción de las sociedades civil, política y económica, la cual parte de la existencia de subsistemas de la estructura social en permanente relación pero sin determinismos de ningún tipo. La sociedad civil no dependería de la esfera política y tampoco quedaría reducida al mundo económico, en tanto la creación de un espacio público deliberativo cuenta con mayor participación de la ciudadanía. Esta concepción responde a los principios de autolimitación y autonomía.

Para Villafuerte7 la sociedad civil puede ser entendida como un sentido específico adquirido por diferentes sectores de la sociedad, caracterizado por crear redes de acción y solidaridad. Quienes hacen parte de ella cuentan con una idea básica de la acción política y de su impacto en la arena pública, por lo que es solo a través de la movilización que se disponen en acción las diferentes concepciones de participación y de formas de lucha para transformar los subsistemas sociales. La negociación y enfrentamiento de proyectos configuran un espacio público, en el que no solo se acuerdan respuestas a las demandas sino que también se enfrentan y crean sentidos culturales. Esto no significa que la relación con el poder político no se dé o que permanezca en el plano meramente cultural simbólico. Por el contrario, lo que se pretende con este argumento es complejizar la noción de sociedad civil a partir de la importancia atribuida a la relación con las otras esferas de la vida social, articulando lo social, lo político y lo cultural8.

Puede considerarse que los movimientos sociales son una forma de organización visible de la sociedad civil, pero su comprensión, estudio y construcción de una definición amplia depende de las diferentes corrientes sociológicas. La reflexión sobre esta categoría se ha desarrollado en torno a interrogantes tales como las causas de la protesta social, la importancia de la estructuración interna o la configuración de la identidad de los movimientos sociales. Estos temas originaron diferentes concepciones y tendencias de análisis: la escuela histórica, la psicofuncional, la de movilización de recursos y los enfoques identitarios que a su vez se dividen en clásicos y contemporáneos9.

Es preciso anotar que la noción de movimiento social no puede desconocer diferentes asuntos resaltados por las escuelas citadas, sin embargo, el tema de estudio sugiere un énfasis específico10.

La escuela histórica se ocupa de explicar el surgimiento de los movimientos sociales como reacción a la ruptura de los lazos tradicionales de solidaridad comunitaria en sociedades pre-capitalistas. El desenvolvimiento de cambios acelerados desestructuraría el tejido social. Las personas no podrían adaptarse a ellos, razón por la cual terminarían organizando su acción colectiva para protestar en contra de tales cambios o de sus causas. Por su parte, la corriente psicofuncional insiste en las motivaciones psicológicas de los miembros de los movimientos para participar de ellos. Especialmente, otorgan gran importancia a la privación relativa de bienes y a la frustración social que se genera cuando las expectativas no se satisfacen o se percibe el desfase entre lo que se tiene y lo que realmente puede merecerse. Esta visión es excesivamente individualista, limitación que ha tratado de suplir al enfocarse en la crisis de las normas y valores sociales. Esta escuela considera la acción social colectiva como un asunto relacionado con la emotividad de los participantes, enfoque que impide una comprensión profunda de los movimientos sociales.

Las corrientes teóricas de mayor aceptación para el estudio de los movimientos sociales son la de movilización de los recursos y aquella que se interesa por la creación de la identidad. Centrada en el estudio de las organizaciones, la primera escuela se pregunta por la manera como se utilizan los recursos simbólicos, logísticos y humanos para alcanzar ciertas metas. Al incorporar algunos planteamientos de la llamada estructura de oportunidades políticas, también se preocupa por analizar las condiciones políticas y sociales que permiten la aparición y desarrollo de los movimientos sociales. Este enfoque trasciende el debate sobre la racionalidad o irracionalidad de las acciones colectivas, pues reconoce el cálculo que los integrantes de los movimientos realizan para controlar los recursos en pos de obtener sus demandas. Esta corriente explica también la constitución de las organizaciones y la obtención de apoyo público.

Finalmente, el enfoque identitario estudia la conformación de los nuevos movimientos sociales en el marco de la crisis de las sociedades posindustriales, caracterizadas por el fin del Estado de Bienestar y la pérdida de legitimidad, credibilidad y confianza de los canales de representación política y del mismo Estado. Uno de los principales autores de esta escuela es Alain Touraine quien considera a los movimientos sociales como interacciones entre actores enfrentados, cada uno con interpretaciones del conflicto y del modelo social que se pretende defender o deslegitimar. Las identidades colectivas se ubican en el centro de la reflexión, por lo tanto la noción de movimiento social da un giro hacia la conformación en términos socioculturales. Para el sociólogo francés, todo movimiento se estructura a partir de tres principios articulados.

La identidad, referida a la definición del actor mismo y a la cohesión interna que existe en el movimiento social generalmente afectado por un mismo problema. La oposición alude al conflicto que se desarrolla con el adversario, situación que fortalece el principio de identidad. La totalidad tiene que ver con el proyecto social de conjunto del que hace parte un movimiento social y en el que se lleva a cabo la disputa por el poder y el control de lo social.

Autores como Claus Offe han señalado que este giro identitario en el estudio de los movimientos sociales puede ser aprehendido más fácilmente si se piensa en términos de viejos y nuevos movimientos sociales. La diferencia hace énfasis en el tipo de iniciativas que cada uno defiende. Los nuevos reivindican valores posmateriales y sus miembros no pertenecerían a una clase claramente identificada sino que predominaría la diversidad en su composición. Los nuevos movimientos presentan un grado mayor de individuación y diferenciación, de allí que la colectividad se vuelva menos duradera. Es decir, en este tipo de movimientos sociales, la identidad individual fundada en el reconocimiento de la diferencia respecto al conjunto de la sociedad se convierte en un elemento central de su estructuración a pesar de que afecte su permanencia en el tiempo. En esta corriente, todo movimiento social se relaciona con un cambio estructural de la política, pues implica un proceso de aprendizaje de la sociedad civil a partir de la autorreflexión y la organización en la vida cotidiana.

En la escuela identitaria se piensan los movimientos sociales como una conjunción de relaciones en forma de red. En los denominados nuevos movimientos se enfatiza la reivindicación en términos de derechos tanto sociales como de reconocimiento y de control del poder político. Esto conduce a una reformulación en la comunicación entre la sociedad y las esferas de poder a partir de la fragmentación de identidades que experimentan los sujetos. En esta lógica, el movimiento social contempla la creación de identidades grupales y comunitarias referidas a las causas que defiende, las cuales pueden ser globales y locales a la vez. En este proceso, la creación de códigos culturales y de significados alternativos es relevante al desarrollar los principios de identidad y oposición en la materialización del poder. En otros términos, el estudio de los movimientos sociales además de tener en cuenta las condiciones estructurales, debe fijar su mirada en las negociaciones de sentido que configuran los conflictos. Esto es lo que Villafuerte denomina el enfoque cognitivo. Una perspectiva analítica a los movimientos sociales permite comprender cómo la protesta o lucha social está en permanente relación con representaciones culturales y simbólicas. Las prácticas políticas internas y externas se han de ubicar en un marco cultural determinado que incide en la construcción de los miembros del movimiento y en su identidad colectiva. Siguiendo a Villafuerte11, metodológicamente este enfoque pretende reconstruir los elementos discursivos de los movimientos situándolos en relación con sus prácticas internas y externas, como los referentes que producen la identidad grupal e individual.

En síntesis, los movimientos sociales son la sociedad civil en acción. Se forman cuando una serie de individuos llevan sus intereses particulares coincidentes al espacio público para reivindicarlos como derechos conculcados, o también para plantearle al poder político demandas de diversa índole o proponer formas distintas de vida. Los movimientos sociales son formas de acción colectiva, esto es que involucran un gran número de personas capaces de hacerse visibles en el espacio público, sin importar la escala espacial de esta. Otra condición para hablar de un movimiento social es la permanencia en el tiempo, aunque es muy difícil definir una duración mínima es necesario considerar la persistencia de su acción colectiva. No se requiere que el movimiento social esté en todo momento activo; más allá de los estallidos de los conflictos, las actuaciones se preparan en periodos de latencia. Esto permite diferenciar la existencia del movimiento propiamente de las expresiones organizativas formales12.

Chaparro. Así celebró Bucaramanga el 8 de junio. Archivo Vanguardia Liberal. 9 de junio de 1957. Bucaramanga

En la conceptualización de los movimientos sociales otra variable a tener en cuenta remite al grado de cohesión de los mismos. Pueden existir movimientos que se caracterizan por un alto grado de dispersión e incluso aislamiento, mientras que se pueden encontrar experiencias altamente organizadas y centralizadas. En el fondo de este asunto está la relación entre los movimientos, las organizaciones sociales y los procesos de institucionalización de la sociedad civil. La centralización de los movimientos sociales se vincula con la fuerza y coherencia interna que pueden adquirir estos para desarrollar sus luchas, lo cual se traduce en mayor visibilidad pública y en la posibilidad de tener un mayor impacto social. No obstante, es posible que los aparatos organizativos suplanten y sustituyan finalmente al movimiento social o que puedan terminar burocratizando las luchas sociales e incluso desmovilizando a los actores. Con base en estas consideraciones analíticas, hace algunos años se ha planteado la posibilidad de pensar la actuación visible del estudiantado universitario colombiano como un movimiento social bajo la denominación de movimiento estudiantil. Las protestas estudiantiles alcanzaron a ser una forma de expresión y acción colectiva de un sector específico de la sociedad civil con impacto en la escena pública local y nacional. En el mismo sentido, defendieron intereses, reivindicaron y exigieron sus derechos, sin excluir que tuvieron periodos de latencia. Incluso hacia 1971 propusieron una serie de lineamientos para la educación universitaria. Esto se pudo realizar sin la existencia de una organización formal que aglutinara a los universitarios, pero sí a través de la convergencia de diferentes grupos y corrientes políticas estudiantiles13.

A pesar de la amplia definición que ofrece Luis Alberto Restrepo14 de la acción social colectiva adecuada a las particularidades del estudiantado universitario, Mauricio Archila15 sugiere algunos reparos al empleo de la noción de movimiento estudiantil. La heterogeneidad de intereses, la intermitencia en su accionar y la variabilidad temporal en su composición son las variables que advierten un uso cuidadoso de este concepto. Al respecto, se puede decir que estas observaciones parten de cierta idealización en la constitución de los movimientos sociales. En efecto, al ser una acción colectiva no se puede esperar la homogeneidad de los intereses del estudiantado, pese a que las demandas generalmente compartidas en ciertos momentos de actuación puedan seguir siendo las mismas.

En la historia del movimiento estudiantil colombiano hubo dos periodos claramente discernibles: un primer periodo (1910-1957) en el que a pesar de que se clamaba por la autonomía universitaria y la modernización de la educación, la relación de los estudiantes con los partidos políticos tradicionales era mucho mayor que la que se viviría en el segundo periodo (1958-1984), cuando el estudiantado luchaba por conseguir la autonomía política y la modernización de la universidad desde la orilla contraria a la de los partidos tradicionales. Sobre la intermitencia de los estudiantes, ya se dijo que los periodos de latencia no han de ser considerados como tiempo vacío en los movimientos sociales. De forma que se ha de trascender la concepción que predomina de la acción pública para hablar de la existencia de un movimiento social. No obstante, todavía son casi inexistentes los estudios sobre acciones e identidades colectivas en periodos de latencia.

Más allá de la discrepancia en la apreciación, es necesario reconocer que Archila16 diferencia tres variables para delimitar la protesta estudiantil, ciertamente de gran utilidad en este trabajo. En primer lugar, recuerda el carácter cíclico y transitorio de la protesta universitaria, no solo en términos de actores sino de liderazgos. Por lo tanto, el movimiento estudiantil es un movimiento social que no acumula una experiencia sino que se caracteriza por la rotación en ciclos generacionales muy cortos –más o menos de cinco años–. Esta particularidad se halla directamente involucrada con los enfrentamientos generacionales y las pautas de comportamiento de las distintas cohortes de jóvenes. En segundo lugar, Archila17 recuerda cómo las expresiones políticas de los universitarios están íntimamente vinculadas a la izquierda o, por lo menos, se hallan asociadas a las luchas por la democracia. Por último, llama la atención sobre la necesidad de abordar la problemática de la cultura juvenil y los fenómenos de sociabilidad que ayudan a comprender la protesta juvenil18. Estas consideraciones iluminan la construcción de este relato acerca de las manifestaciones, acontecimientos y tendencias más importantes del movimiento estudiantil en Colombia durante el siglo XX. Tales acontecimientos se enmarcan en tendencias de construcción del Estado-nación como parte del proceso modernizador que experimentó el país en esta centuria. Antes de abordar las principales actuaciones del movimiento estudiantil en sus dos grandes periodos históricos, se procurará esbozar parte del contexto modernizador en que se inscribió su despliegue como movimiento social.

Origen del movimiento estudiantil en Colombia: 1910-1957

Tras la modernidad y la modernización

Como todos los movimientos sociales del mundo occidental, el movimiento estudiantil colombiano surgió en el marco del proceso de modernización de la sociedad y del Estado colombiano. Un proceso que el país empezó a experimentar al finalizar la última gran guerra civil, conocida como la Guerra de los Mil Días. Durante la primera mitad del siglo XX, como lo señala Henderson, gracias a los ingresos que proveía el café, “Colombia hizo dramáticos progresos para cerrar la brecha que existía respecto de otras naciones occidentales”19. Desde el punto de vista económico y social, solo después de 1929, tras décadas de intensa búsqueda, los nacientes empresarios colombianos –tanto liberales como conservadores– lograron vincular al país con el capitalismo mundial. Aunque la tarea se había iniciado ya en 184520, por intermedio de una serie de reformas liberales radicales, la apertura hacia el capitalismo jamás pudo lograrse en el siglo XIX, en consideración de obstáculos tan fuertes como la fragmentación geográfica y demográfica del país, la persistencia del dominio económico de los hacendados tradicionales, la poca disponibilidad de capitales líquidos, el atraso tecnológico, la existencia de barreras culturales en contra de la intensificación del trabajo asalariado e independiente y, por supuesto, la debilidad del Estado21. Finalizada la Guerra de los Mil Días, y reconciliada la nación, el país tenía ante sí un horizonte distinto: el progreso material. Para alcanzarlo, las acciones más decididas empezaron a desarrollarse hacia los años veinte con la puesta en marcha de una serie de programas oficiales que buscaban fomentar tanto la industria como la agricultura mediante la inversión del dinero que Estados Unidos le había reconocido a Colombia tras la separación de Panamá. Los años veinte se constituyeron en el punto de inflexión entre la vieja y la nueva Colombia.

Desde el punto de vista político, durante este periodo Colombia experimentó también su tránsito hacia un verdadero Estado moderno. Como se sabe, un Estado moderno “exige la ruptura de formas particularistas de ejercicio del poder público, la eliminación de estructuras regionales políticas independientes, el establecimiento de sistemas tributarios eficientes, confiables e impersonales, la conformación de una burocracia y un sistema policial capaces de imponer las decisiones” del gobierno22. A mediados del siglo XIX el panorama político nacional no había aún logrado este tipo de organización estatal. Las diferencias políticas en los dirigentes colombianos eran muy marcadas, ya que dos tipos de óptica ideológica entraban en contradicción: la primera era aquella que se denominaba “liberal”, ligada a los modelos político-jurídicos europeos que concentraban su atención en la modernización de la nación, separándose de la Iglesia católica y romana; la segunda era la conservadora, respetuosa del poder clerical y de la tradición. Por si fuera poco, existía en el país un amplio sector poblacional analfabeto, de escasa cultura política que continuaba aún bajo el poder de los terratenientes y jefes políticos locales23.

Aquella situación cambiaría a partir de la primera década del siglo XX, pues los nuevos tiempos traerían consigo un panorama más proclive para la democracia y para el capitalismo. El ingreso del país al mercado mundial provocaría la crisis del sistema político tradicional y demostraría la importancia del Estado como elemento organizador de la sociedad. La apertura hacia la modernización y la modernidad se radicalizaría hacia 1930, con la aparición en el país del estado protector. No solo se produjo el aceleramiento de los procesos de movilidad política o de la legitimación del poder, sino la liberación para el mercado de la fuerza de trabajo asalariado y de la tierra.

A partir del tercer decenio del siglo XX, Colombia se caracterizaría por poseer un sector urbano creciente –debido al flujo de grandes cantidades de campesinos que abandonaban el agro atraídos por la idea de recibir “una remuneración monetaria”24– y por ampliar el juego electoral en la disputa bipartidista por el poder. Se fortaleció el sufragio universal directo, la participación política popular, la movilización de masas y la organización sindical. Las décadas del cuarenta y del cincuenta se caracterizaron por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto obligó al país a modificar su estructura mercantil con base en la exportación de materias primas y en la importación de bienes de consumo. Como Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia había encaminado su aparato productivo hacia la elaboración de armas, el Estado colombiano se vio en la necesidad de aplicar una política de sustitución de importaciones. El programa fue denominado Economía de emergencia. Por esta medida el país pudo aumentar los índices de empleo y los ingresos nacionales, con lo cual se aumentó la inversión en programas de educación y demás servicios públicos25.

En resumen, durante la primera mitad del siglo XX, principalmente hacia los años treinta, el país empezó a experimentar los cambios económicos, sociales y políticos más radicales de su historia. La industrialización impulsada por la producción de café26 y continuada por las diferentes fábricas de textiles de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Atlántico traería consigo el surgimiento de nuevos actores sociales. Junto a los empresarios tanto urbanos como agrícolas aparecerían los grandes y pequeños comerciantes, los trabajadores asalariados, los campesinos agroindustriales y las capas medias de la sociedad. A este aparato productivo se sumaría también un mercado interno mucho más dinámico que el del siglo XIX, entablando conexiones con el capitalismo internacional. Esta apertura le permitiría al Estado aumentar sus recursos financieros y ampliar su fuente de impuestos.

La universidad liberal

El país inició el siglo con una profunda crisis de su sistema escolar. La causa principal se hallaba, sin lugar a dudas, en los efectos de la Guerra de los Mil Días: cientos de escuelas habían sido destruidas; los índices de deserción escolar eran los más elevados de la historia republicana de Colombia; el ejercicio docente era despreciado como profesión y la falta de recursos didácticos era considerable.

Este lacónico panorama solo sería superado con la reforma educativa de 1927, medida con la cual se creó el Ministerio de Educación Nacional. Fue así como el Estado pudo emprender un lento proceso de centralización del sistema escolar a través de la oficialización de la titulación y de la organización de un cuerpo de burócratas para el sector27.

Durante la República Liberal, no se realizaron cambios estructurales pero sí se pudo unificar la educación rural y urbana, crear Facultades de Educación y, sobre todo, aplicar en la enseñanza los métodos pedagógicos de la Escuela Activa. Con la Revolución en marcha (1934-1938) los liberales le pusieron su acento a la reforma educativa. El Acto Legislativo número 1 de 1936, dispuso adelantar una reforma constitucional que buscaba precisar el tipo de actuaciones y responsabilidades del Estado en el sector escolar. Debido a la fuerza de la tradición religioso-conservadora de la nación, la reforma no pudo excluir a la Iglesia Católica del campo educativo ni tampoco hacer de la escolaridad primaria una instancia de formación ciudadana obligatoria y gratuita.

No obstante, durante esta etapa, el Estado pudo arrogarse el derecho de ejercer la inspección y la vigilancia del sistema educativo; también velar por la obligación de libertad de culto y de libre conciencia. El cometido era frenar, de algún modo, la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad colombiana. Los gobiernos subsecuentes trajeron cambios significativos: en el sector de la escuela primaria, no solo se amplió el número de centros de enseñanza sino que fueron adecuadamente dotados con materiales escolares y maestros medianamente preparados. El sector de la enseñanza secundaria, por su parte, experimentó tres cambios sustanciales: en primer lugar, aparecieron los institutos de formación técnica industrial y comercial dirigida a la creciente masa poblacional urbana; en segunda instancia, el bachillerato clásico fue puesto, al fin, bajo la supervisión del Estado, y en último lugar –y fue de hecho esta la acción más relevante de todo este periodo–, se fundó la Escuela Normal Superior, la primera institución de educación superior del siglo XX creada para profesionalizar a los docentes de bachillerato28.

Con todo, el principal cambio educativo de este periodo lo constituyó la reforma universitaria de 1936. Un rector de la dirigencia política de este periodo sabía que la modernización de la sociedad colombiana debía apoyarse en instituciones universitarias sólidas. Eliseo Arango, Abel Carbonell y Jaime Jaramillo, ministros de Educación entre 1930 y 1934, manifestaron en varias ocasiones que la universidad colombiana carecía de los elementos adecuados para encauzar el desarrollo social, económico y cultural que el país necesitaba29. Antonio García –estudiante de la Universidad Nacional hacia la década del treinta– señalaba que la universidad era “anquilosada y pétrea”:

Nada de ciencias sociales, tan subversivas en el planteamiento de los problemas. Nada de ciencias naturales, tan impregnadas de racionalismo y tan propensas a las actitudes jacobinas y antieclesiásticas. Nada de investigación científica, tan fácil a la corrupción racionalista. Nada de filosofía, aparte de una mera enseñanza escolástica –Ética, Moral, Metafísica, Lógica– hecha inflexiblemente según las tradiciones de las Universidades coloniales30.

La idea central de la reforma era configurar un sistema de educación superior que facilitara la formación de un cuerpo de intelectuales que estuviera en capacidad no solo de elaborar los discursos, las teorías y las explicaciones necesarias para abordar y entender la realidad nacional, sino de encargarse de todas las ocupaciones propias de una sociedad en crecimiento. Esto permitió una diversificación de las profesiones académicas hacia mediados del siglo XX. En definitiva, la reforma no fue solamente un plan para reparar, recuperar y modernizar las edificaciones de las universidades públicas fundadas en el siglo anterior, sino un programa que se proponía reformular la manera de ver y entender el papel de las instituciones de educación superior en las sociedades modernas. La reforma se proponía darle a la universidad un digno reconocimiento científico y académico.

En asuntos puntuales, la reforma unificaba en una sola entidad a las distintas facultades, escuelas de profesionalización e institutos de investigación que habían sido creados con anterioridad. El objetivo no era otro que organizar sistemáticamente una institución consagrada a la difusión y producción de todos los conocimientos modernos. La reforma fue puesta en marcha con la Ley 68 de 1935, la cual le confería a la Universidad Nacional no solo autonomía académica y administrativa, sino la posibilidad de autofinanciarse31.

Si bien un amplio sector de la dirigencia política colombiana recibía con entusiasmo la reforma, para la gran mayoría el fortalecimiento de la Universidad Nacional significaba un triunfo de la ideología liberal. Este hecho trajo como consecuencia un refortalecimiento de las universidades privadas de carácter confesional. En este sentido dos hechos fueron fundamentales: la reapertura, en Bogotá, de la Universidad Javeriana (1930) –una institución colonial–, y la fundación de la Universidad Católica Bolivariana (1936) –hoy Universidad Pontificia Bolivariana– en la ciudad de Medellín. No cabe duda, tal como argumenta Carlos Alberto Molina, que estas dos universidades eran las llamadas a resistir los aspectos que consideraban negativos de la reforma liberal. Pero la iniciativa privada no terminó ahí. Hubo otro sector, sobre todo aquel que se venía fortaleciendo económicamente desde 1905, que se dio a la tarea de fundar y consolidar, apoyado en la reforma, algunas instituciones universitarias de carácter laico y liberal, tales como la Universidad Externado (1918) y la Universidad Republicana (1923) –hoy Universidad Libre–32.

La reforma, sin embargo, no propició cambios inmediatos. De hecho, durante todo este periodo las universidades conservaron algunos de los principales rasgos de la educación decimonónica. No solo centraban su actividad en las mismas carreras que desde la Colonia conformaban el currículo universitario –Derecho, Medicina y Filosofía y Letras–, sino que empleaban los mismos métodos descriptivos y memorísticos. Lo sorprendente de la reforma es que convirtió a las universidades en trincheras de la disputa política. Todo el mundo entendía, sin más, que las universidades eran conservadoras o liberales33.

Chacón Soto. Estudiantes UIS en huelga de hambre. Archivo Vanguardia Liberal. 13 de junio de 1964. Bucaramanga

Personas como Nicolás Pinzón Warlosten, fundador de la Universidad Externado, y Luis Antonio Robles Suárez cofundador de la Universidad Republicana, pertenecían a una generación de intelectuales y políticos que veían en la filosofía liberal que proclamaran Jeremy Bentham, Herbert Spencer o John Stuart Mill la única alternativa para llevar al país por la senda del progreso o de la civilización. Por el contrario, para las universidades confesionales como la Javeriana o la Pontificia Bolivariana, dirigidas por autoridades eclesiásticas y servidas por docentes del Partido Conservador, las ideas liberales eran vistas como un conjunto de principios que ponían en peligro los logros civilizatorios de la religión34. He ahí el origen de la mayoría de las disputas en que se enfrascaría, en su momento, el movimiento estudiantil universitario a lo largo de la primera etapa de su historia. Las acciones que emprendieron los gobiernos liberales para controlar un espacio en el que la Iglesia había ejercido su soberanía durante siglos fueron la causa de los primeros enfrentamientos ideológicos entre el estudiantado y los sectores tradicionalistas de la sociedad colombiana.

Este era el contexto histórico de Colombia antes de iniciar el Frente Nacional: un país en una primera etapa modernizadora industrial, ligado al orden económico mundial por la producción de materias primas como el café, el cual intentaba dar legitimidad a ciertos cambios económicos y sociales pero con fuertes conflictos debido a comportamientos muy tradicionalistas. Fue en este escenario histórico, precisamente, en el que surgió propiamente el movimiento estudiantil.

El movimiento estudiantil universitario en busca de reformas liberales

Las primeras manifestaciones del movimiento estudiantil colombiano tuvieron lugar entre 1910 y 1957. Estas protestas estuvieron influenciadas por el movimiento reformista de Córdoba, aquel movimiento de 1918 en Argentina que sentó las bases de la lucha estudiantil en América Latina al propender por la modernización de la educación superior y por el alcance de una verdadera autonomía universitaria35. Para Javier Ocampo López, el “Grito de Córdoba hizo reflexionar a los universitarios latinoamericanos sobre la dependencia cultural de estos países en relación con Europa y Estados Unidos y la necesidad de buscar la autonomía y la esencia de la propia identidad. Asimismo, luchar por la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales”36. ¿En qué consistió exactamente el Grito de Córdoba?

Al comenzar el siglo XX en la mayoría de los países latinoamericanos el sector educativo experimentaba un atraso significativo. Antes que los estudiantes universitarios fueron los intelectuales los encargados de ejercer la crítica del sistema y de la situación educativa en general. En Argentina, Enrique Martínez Paz publicó un ensayo en el que justificaba que la enseñanza formal debía “preparar el camino para nuestra revolución”37.

El mensaje era claro: la nueva universidad no podía continuar desvinculada de la sociedad, y más aún si la mayoría de políticos e intelectuales seguían creyendo que la universidad latinoamericana no era más que una entelequia.

Entre los jóvenes universitarios argentinos este mensaje caló hondo y sin duda, se convirtió en el acicate para movilizarlos en la lucha por la reorganización y la redefinición de la universidad. Ellos sabían que su participación en la búsqueda de un nuevo enfoque formativo los ubicaba en la punta de la historia, pues las consecuencias de la Gran Guerra y el triunfo de la Revolución rusa les demostraban que la revolución social de la que los intelectuales hablaban no solo era necesaria sino posible38. La tradición clerical de la Universidad de Córdoba era antiquísima. En su biblioteca estaban proscritas las obras del racionalismo moderno (Bernard, Stammler, Darwin, Marx o Engels), y programas como métodos de estudio y ritos de profesionalización conservaban aún el halo medieval39.

El ascenso de la clase media y la apertura hacia la democracia que la Argentina de Hipólito Yrigoyen empezó a experimentar, dio pie a cambios educativos radicales. Así pues, conservar una institución educativa de estas características era ya una tarea insostenible. En consecuencia, durante las dos primeras décadas del siglo XX se hicieron cada vez más frecuentes las huelgas estudiantiles. Entre 1903 y 1917 se presentaron varias manifestaciones, pero fue hacia 1918 cuando la situación llegó a su clímax. En el mes de febrero un grupo de estudiantes de varias facultades de la Universidad Nacional de Córdoba se declararon en huelga.

El descontento de los estudiantes creció con el paso de los meses. En abril los jóvenes contaban ya con su propia Federación Universitaria, organismo que reunía a los estudiantes de una buena cantidad de ciudades argentinas: Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. Ante la fuerza de la movilización, José Nicolás Matienzo fue el funcionario que Yrigoyen nombró para que atendiera las demandas estudiantiles. En su gestión decidió no solo reformar los estatutos de la universidad sino que también eligió una nueva planta administrativa. No obstante, los estudiantes consideraron que los nuevos nombramientos habían estado influenciados por las autoridades salientes y que todo el proceso había sido una farsa. Su reacción consistió en hacer un vehemente llamado al paro indefinido y en elaborar una hoja de ruta que se consignaría en el Manifiesto Liminar del 21 de junio40.

La medida dio origen a la Federación Universitaria de Córdoba. Una organización mucho más fuerte y consecuente con las demandas del estudiantado. Estuvo dirigida por Enrique Barros, Horacio Valdés e Ismael Bordabehere. Tanto el manifiesto –redactado por el abogado Deodoro Roca– como la federación exigían autonomía universitaria, cogobierno, libertad de cátedra o docencia libre con cátedras paralelas y cátedras libres, libertad académica para el análisis y expresión de cualquier tipo de ideas, obligación de involucrar a la universidad (investigación y profesionalización) en la solución de problemas sociales, vinculación de la universidad con el sistema educativo nacional de base, asistencia libre a clases, gratuidad, obligación de la universidad para buscar la unidad latinoamericana y luchar contra cualquier forma autoritaria de gobierno41.

Un mes después del Manifiesto se realizó en Córdoba el Primer Congreso Nacional de Estudiantes. Había sido convocado por la Federación Universitaria Argentina, una organización que reunía a las federaciones regionales. Sus miembros y asistentes discutieron la estructura que habría de adoptar la universidad argentina como institución moderna. Se habló de cada uno de los puntos que el manifiesto contenía y de algunos aspectos mucho más particulares como la nacionalización de las universidades provinciales42. Tanto el Manifiesto como el congreso tuvieron repercusiones continentales. La Reforma de Córdoba buscaba un espacio de acción política para los estudiantes y acabar con el control que el clero ejercía sobre la universidad; se proponía también influir sobre la realidad social y política latinoamericana. En Colombia, tal como sucedió en otros países del continente, la Reforma tuvo un impacto particular.

Protestas y organización estudiantil

Impulsados por el Grito de Córdoba, entre 1910 y 1957 se presentaron en Colombia una buena cantidad de conflictos estudiantiles. En la mayoría de ellos los estudiantes reclamaban mejoras de tipo académico –una nueva orientación de los currículos o profesores mejor preparados–, pero en todo caso nunca dejaron de lado las exigencias políticas. Los acontecimientos más importantes de este periodo fueron la organización del Primer Congreso Internacional de Estudiantes de la Gran Colombia de 1910, la revuelta estudiantil de 1929, la movilización de mayo de 1938, las protestas de 1946 y las movilizaciones en favor de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla. La principal característica del movimiento durante este primer periodo de su historia fue la consistente defensa de libertades democráticas; un reclamo que siempre lo mantuvo dependiente de los vaivenes políticos propiciados por la disputa de los partidos tradicionales. Entre 1910 y 1957 el movimiento estudiantil en Colombia nunca tuvo una conciencia política propia, pese a que un evento como la Reforma de Córdoba fue siempre una especie de faro que guió las acciones estudiantiles durante la primera mitad del siglo XX.

Chaparro. Salvemos la UIS. Archivo Vanguardia Liberal. 16 de agosto de 1964. Bucaramanga

El movimiento estudiantil colombiano nació con la realización del Primer Congreso Internacional de Estudiantes de la Gran Colombia, Ecuador y Venezuela, llevado a cabo en julio de 1910. La organización de este evento estuvo a cargo de los jóvenes que más adelante serían conocidos como los miembros de la Generación del Centenario: Agustín Nieto Caballero, Tomás Rueda Vargas, Pablo Vila, Eduardo Santos, Luis Cano y Miguel Fornaguera, entre otros. Un grupo caracterizado por intentar “poner fin a la beligerancia [que] entre liberales y conservadores” había desatado la Guerra de los Mil Días. De ahí que apoyaran al partido “Unión Republicana” que lideraba Carlos Eugenio Restrepo, pues estaban convencidos de que la reconciliación entre los partidos tradicionales “no solo era la estrategia más idónea para poner fin a las sangrientas guerras civiles”43 sino una condición para impulsar el desarrollo del país, sobre todo en un momento en el que Colombia crecía por el despegue de la economía cafetera44.

Los centenaristas fueron los primeros estudiantes en proponer reformas a la universidad colombiana. Para ello cumplieron dos tareas principales: en primer lugar, fundaron por intermedio de Demetrio García Vásquez –abogado, historiador y político vallecaucano– la Revista Universitaria, el rotativo que hizo público los propósitos que perseguía aquella generación en materia educativa. En segundo lugar, también planearon, organizaron y realizaron el Primer Congreso Internacional de Estudiantes que se realizaría en Colombia, un espacio que les permitió no solo “tributar un homenaje de veneración y de gratitud a los fundadores de la Patria, y propender al acercamiento de la juventud estudiosa de Colombia, Venezuela y Ecuador”45, sino discutir alrededor de temas como la participación y la representación estudiantil, y proyectar la creación de una Asociación General de Estudiantes de Colombia46.

Tanto la revista como el evento fueron considerados exitosos, no solo porque lograron reunir estudiantes de varios países del continente suramericano sino porque crearon un medio de comunicación para reflexionar acerca de cualquier tipo de propuesta encaminada a mejorar la educación superior. A ello se sumó la creación de la primera organización estudiantil formal, es decir, la Asociación General de Estudiantes de Colombia, cuyo programa fue escrito por el estudiante de Medicina, Luis López de Mesa, aquel intelectual y político que ocuparía más adelante cargos políticos y culturales de importancia como el Ministerio de Educación en años de la República Liberal47. Cabe señalar que todas estas acciones se dieron en el marco de las celebraciones del primer centenario de la independencia de Colombia, evento que sirvió para fortalecer el sentimiento nacionalista48.

Esta generación de estudiantes no pudo separar sus deseos reformadores de los intereses adscritos a los partidos políticos.

La siguiente generación de estudiantes conformó dos grupos de intelectuales: Los Nuevos y Los Leopardos. Desde posiciones políticas opuestas, ambos grupos promovieron la renovación del campo intelectual que desde principios de siglo dominaban los centenaristas. Sugiere Salgado Pabón que su mayor logro fue haber hecho realidad la Asamblea de Estudiantes de Bogotá, y no conformarse con solo proyectar su creación, tal como lo hiciera la generación anterior. Fundada la asociación, se dieron a la tarea de buscar la manera de modernizar su sistema de formación profesional. Exigieron, en consecuencia, la aprobación de programas educativos de intercambio, extensión y estímulos49.

Tal como lo hicieran los centenaristas, la generación del veinte también creó sus propios medios de publicidad. Voz de la juventud y Universidad, ambas fundadas y dirigidas por Germán Arciniegas –como se verá más adelante, el intelectual más prolífico de esta época– fueron las publicaciones más importantes para los miembros de esta generación. En sus páginas la Asamblea de Estudiantes reprodujo el mensaje antiimperialista del Grito de Córdoba. Las revistas informaban y publicitaban todas las actividades que el movimiento estudiantil llevaba o llevaría a cabo. En ellas se informó de la creación de la Federación y la Casa del Estudiante de Bogotá, de la organización del Primer Congreso Nacional de Estudiantes y del Cuarto Congreso Internacional de Estudiantes de la Gran Colombia; también promocionaron el desarrollo de actividades destinadas a fomentar la identidad del gremio (tales como la Fiesta del Estudiante) y nunca se dejó de lado la publicación de críticas tanto del sistema educativo como de las acciones de los partidos políticos50.

Entre las acciones del movimiento estudiantil de esta generación cabe destacar también la creación del Centro Universitario de Propaganda Cultural, un organismo que bajo la dirección del joven Jorge Eliécer Gaitán proponía llevar la universidad pública a otros sectores sociales, tal como se hacía en otros países de América Latina. Por intermedio de este órgano las propuestas de los estudiantes fueron llevadas al sector campesino, uno de los actores sociales más discriminados de la época. La primera reunión celebrada por el centro se realizó a mediados de 1920 en Facatativá, departamento de Cundinamarca. El éxito de esa primera reunión animó a Gaitán para desarrollar más actividades en las poblaciones aledañas, así que entre junio y julio de 1920 se realizaron conferencias de política, medicina, agricultura y economía en poblaciones como Zipaquirá, Honda y Girardot. A pesar del éxito de aquellas campañas, el Centro Universitario tendría una corta vida porque sus acciones molestaban a algunos políticos regionales importantes, quienes al verse amenazados o ridiculizados se empeñaron en acabar con la organización51.

Aunque hubo con anterioridad a 1929 varias manifestaciones estudiantiles, la de este año se convirtió en la más importante de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Incluso ha sido considerada como el primer hito histórico del movimiento estudiantil en Colombia, no solo porque logró aglutinar a otras fuerzas civiles o porque hizo del movimiento una organización de un fuerte matiz modernizante, sino porque le dio su primer mártir. Gonzalo Bravo fue asesinado por la fuerza pública el día 7 de junio de 192952, fecha que sería recordada y conmemorada como el Día del Estudiante. Gonzalo Bravo era ahijado de Abadía Méndez, presidente de la nación por aquellos días. Su muerte se produjo en medio de una gran confusión causada por el cuerpo de policía cuando se empeñaba en disolver protestas que desde el día anterior encabezaban los estudiantes y cuyo objetivo era exigir la destitución de algunos funcionarios corruptos. Tan pronto como se produjo el asesinato, la muchedumbre llevó el cadáver del estudiante hacia la residencia presidencial, lugar en donde exigieron justicia y la destitución de los funcionarios que habían dado la orden de repeler por la fuerza las manifestaciones. El presidente aceptó la petición y le dio con ello al estudiantado la primera triste victoria53.

Tal como lo refiere Ciro Quiroz Otero54 en su libro sobre la Universidad Nacional, el verdadero culpable de aquel fatídico acontecimiento fue el militar Carlos Cortés Vargas, el mismo a quien se había responsabilizado de la masacre de las bananeras en el departamento del Magdalena en diciembre de 1928. Aquel día Cortés Vargas ordenó lanzar los caballos al galope contra todo transeúnte y abrir fuego si se consideraba necesario55. El funeral de Gonzalo Bravo tuvo lugar al día siguiente de su deceso. Fue un “verdadero acto público”56 y el momento preciso para que los jóvenes oradores y aprendices de políticos ensayaran algunas frases para inmortalizar al estudiante caído, tal como lo hizo José Camacho Carreño –compañero de estudios– en el discurso central, al señalar que Bravo se convertía en un mártir de la causa democrática: “¡oh! democracia que así embelesas nuestros sueños para sacrificarlos, la eternidad te pertenece porque te apoyas sobre los sepulcros”57.

Para fortalecer su organización el movimiento creó una federación nacional que se encargaría de preparar todos los eventos necesarios para unificar la fuerza estudiantil. No obstante, el hecho que caracterizó al movimiento durante sus primeras décadas de existencia fue la influencia del bipartidismo. Como sucedió con todos los eventos políticos de la época, tanto el Partido Liberal como el Conservador lograron capturar la atención de la juventud estudiantil al ofrecerles no solo sus medios de comunicación –la prensa partidista– sino la militancia oficial, y con ello el acceso a los cargos administrativos. Mauricio Archila ha indicado que los “estudiantes parecían haber sucumbido a la seducción de la oratoria”58 de los políticos, sobre todo de los liberales, cuando este partido, comandado por Alfonso López Pumarejo, planteara su Revolución en marcha59. De hecho, aunque un nutrido grupo de estudiantes, entre los que se encontraban Ricardo Sarmiento Alarcón, Abel Botero, Luis Alberto Bravo, Manuel Antonio Arboleda, Carlos Lleras Restrepo y José Francisco Socarrás declaraban no tener “nexos con los partidos históricos”60, sino pertenecer al Partido Socialista Revolucionario61, todos serían nombrados en los cargos gubernamentales por alguno de los partidos que en su juventud negaban.

Por otra parte, todos aquellos estudiantes hicieron del movimiento estudiantil una tribuna para la formación política. El caso de Gilberto Alzate Avendaño es verdaderamente significativo. El primer discurso que este político conservador pronunció tuvo como escenario el III Congreso Nacional de Estudiantes, evento desarrollado en Ibagué entre el 1 y el 7 de agosto de 192862. En aquella ocasión, relata Ayala Diago, Alzate tuvo la oportunidad de “llenar de contenidos democráticos una alternativa conservadora a los cambios que lideraban en Colombia liberales y socialistas, y en el mundo latinoamericano los jóvenes revolucionarios”63. Su ingreso a las filas del movimiento lo hizo en abril de 1928 con la “huelga que estalló en la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia”64.

A los sucesos de 1910 y 1929 le siguieron los de 1938. En esta ocasión una nueva generación de estudiantes se dispuso a encarar el reto de fortalecer al movimiento estudiantil. El acontecimiento más sonado de la época fue el paro estudiantil de mayo de 1938 iniciado en Medellín y rápidamente propagado en otros lugares del país. Por aquellos días los obreros católicos celebraban el Día Católico del Trabajo. Los estudiantes, por su parte, se habían declarado en paro indefinido debido a que el gobierno de López Pumarejo había incorporado al sistema educativo el examen de revisión y el curso preparatorio. Dos tipos de evaluación con las cuales se pretendía mejorar la formación de los jóvenes que ingresarían a la universidad, pero que para los estudiantes no era más que una medida que obstaculizaba y retrasaba los estudios universitarios.

Tal como lo señala Orlando Moreno Martínez, la protesta que en principio fue concebida por los estudiantes de secundaria, recibió el apoyo inmediato de los estudiantes universitarios. A su vez estos decidieron aprovechar la oportunidad para ampliar las peticiones exigiendo que no se contrataran profesores extranjeros en las universidades porque no dominaban el idioma ni conocían la realidad del país; también pidieron rebajas en las matrículas, y la supresión de su pago para estudiantes de bajos recursos, la creación del servicio de salud, la libertad de cátedra y de asistencia a clases, la implementación de rutas escolares, la construcción de restaurantes y casinos universitarios y la creación de una tienda de libros que vendiera a bajos precios65.

Los estudiantes salieron a las calles el día jueves 5 de mayo. En Bogotá muy temprano en la mañana, tan pronto como se conformaron las comisiones y las consignas, los estudiantes marcharon a lo largo de las calles en donde se ubicaban los colegios más importantes de la capital con el ánimo de ganar la adhesión de más alumnos inconformes. Según lo refiere Moreno Martínez, “no menos de dos mil estudiantes universitarios y de secundaria desfilaron por las calles céntricas de la ciudad”66 arengando en contra de la imposición del examen y del preparatorio.

Los años veinte y treinta fueron entonces los años de la formación del movimiento estudiantil. Tal como lo señala Ricardo Arias, a comienzos de los años veinte los jóvenes universitarios tomaron consciencia de su papel social y político: “la sociedad estudiantil empieza a capitalizar el fruto de anteriores labores. Están apreciando cuál es su importancia social y aprendiendo por sí mismos, guiados por la lógica viva de sus años, a saber afirmarse”67. Han sabido tomar la actitud que les corresponde dentro de una noción de justicia; han sabido reclamar esta como un derecho”68. Germán Arciniegas es tal vez el mejor ejemplo de este tipo de estudiante universitario firmemente comprometido con el movimiento. Ya desde 1917, cuando fundara su primera revista –Voz de la Juventud– andaba buscando la manera de crear una Federación de Estudiantes, pues estaba convencido de que Colombia necesitaba no solo de la unión de los educandos sino de una reforma que modernizara la educación.

El paso más seguro de Arciniegas en pro de su ideal lo dio en 1921 cuando creó la revista Universidad, una de las “publicaciones colombianas más importantes en términos intelectuales, no solo por su papel en la reforma universitaria o por los debates literarios y políticos que promovió, sino por el dinamismo que le imprimió al movimiento estudiantil como colectividad”69. En 1920, junto al mexicano Carlos Pellicer –estudiante universitario enviado por el presidente José Vasconcelos para reafirmar sus relaciones con los países latinoamericanos–, Arciniegas fundó la Federación de Estudiantes. Tan pronto como se instaló la primera asamblea, Arciniegas fue nombrado secretario perpetuo dadas sus altas capacidades intelectuales70. Su convencimiento del papel histórico de los estudiantes era tal que en 1932 publicó El estudiante de la mesa redonda, obra en la cual se propuso mostrar cuán revolucionarios han sido los estudiantes a lo largo de la historia, puesto que siempre han estado buscando un futuro mejor para la humanidad:

Metámonos en la taberna de la historia. Que vengan aquí, a la mesa redonda, y a conversar con el estudiante de América, estudiantes de todos los tiempos. Nadie se escandalice: nunca tuvimos sitio más decoroso para platicar: siempre en los bodegones, en los desvanes, en las tabernas nos sorprendieron la muerte o la alborada cuando más henchido teníamos el ánimo de empresas generosas y la emoción vibraba en las palabras. Hemos sido conspiradores tradicionales. De todos los tiempos. Llevamos la revolución en el alma. No medimos el dolor ni el sacrificio. El gesto que más seduce a nuestras juventudes es verter la vida sobre una bella ilusión71.

Germán Arciniegas al comando de la Federación de Estudiantes y junto a otras futuras personalidades de la nación como Carlos y Alberto Lleras, Enrique Caballero, Jorge Zalamea, Rafael Maya, León de Greiff o José Camacho Carreño –miembros de los grupos intelectuales Los nuevos y Los leopardos– organizó en mayo de 1921 la primera huelga de la Universidad Nacional. En aquella ocasión el movimiento se opuso al nombramiento de Alejandro Motta, aun cuando una serie de decisiones políticas del presidente Marco Fidel Suárez, que influyeron en la renuncia del rector nombrado, evitó una confrontación directa entre el estudiantado y el gobierno72.

Como Arciniegas, otros estudiantes de la época se ejercitaban en habilidades que más adelante les darían renombre en la política nacional, la literatura, las artes o el periodismo. Se trató de los primeros estudiantes en Colombia que propenderían por la autonomía universitaria, la cátedra libre, la enseñanza científica y la obligación de la universidad de influir en la sociedad. Todos ellos estudiantes que recogieron el legado del Grito de Córdoba. Sin embargo, no se debe perder de vista que si bien estos jóvenes lucharon por reformas educativas importantes, no es posible definirlos como revolucionarios, ya que ninguno –o muy pocos, en realidad– compaginaron con ideas socialistas o comunistas y menos propusieron cambiar el orden establecido para sugerir o imponer uno nuevo.

Estas primeras movilizaciones le debían mucho a los sucesos de Córdoba de 1918. La importancia de la universidad argentina y su papel como organizadora política y social de las clases sociales nunca fue desconocida. Pero en Colombia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, las doctrinas de la izquierda revolucionaria encontraron en la Iglesia, la escuela y los partidos, contradictores tan feroces que su influencia no caló en la sociedad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial nuevas corrientes de pensamiento influían en una generación que veía cómo las potencias no solo se repartían entre ellas los mercados mundiales sino también sus triunfos militares. En esta repartición fueron más que evidentes las intenciones expansionistas de Estados Unidos sobre América Latina. Voces de políticos e intelectuales en el continente denunciaron este “imperialismo yanqui” con su reafirmación de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”73. En este mismo contexto, la Revolución soviética mostraba que era posible el alzamiento de las masas obreras para promover en el corto plazo los cambios que las sociedades tradicionales demandaban. Y no obstante, los principales combates del movimiento estudiantil de esta época en Colombia apenas cumplían con reivindicar a un sector pequeño de la sociedad: el estudiantado universitario.

Tal como lo ha señalado Sergio Salgado, durante esta primera época es posible identificar un movimiento estudiantil conformado por dos ciclos generacionales: el de la Generación del Centenario y el de la Generación de Los nuevos. Ambos ciclos estuvieron enmarcados en las políticas educativas de la República Conservadora (1880-1930) y buscaron reformar este sistema educativo. La Generación del Centenario se destacó porque logró vincular sus reivindicaciones con las luchas de estudiantes de diferentes países latinoamericanos por la modernización de los sistemas educativos de sus respectivas naciones. La Generación de Los nuevos, por su parte, logró integrar las reivindicaciones hacia “una mayor cantidad y variedad de elementos [de] lucha”74, pues no solo le otorgó a la prensa autónoma un mayor valor, sino que enriqueció la protesta con la creación de distintos espacios de acción política y cultural como la Asamblea, la Federación, el Carnaval, la Fiesta, los Reinados y la Casa de Estudiantes.

En la siguiente etapa de este primer periodo del movimiento estudiantil, desarrollada principalmente entre 1946 y 1957, es posible identificar cambios aun cuando no sustanciales tanto en la manera de proceder del movimiento como en sus motivaciones. Lo primero por señalar es que entre 1938 y 1945 no hubo acciones estudiantiles importantes. Y en segundo lugar, a partir de 1946 –tal como lo muestra Ciro Quiroz75– el movimiento adquirió un elemento que si bien no generaba una ruptura radical con su anterior etapa, si lo prepararía para lo que vendría después de la dictadura de Rojas Pinilla: la aparición de enfrentamientos campales del estudiantado y las fuerzas del orden. Estas batallas campales surgieron en el denominado periodo de La Violencia política. Para Marco Palacios, hacia 1946, al finalizar el periodo liberal y retornar al poder el régimen conservador, se abrió una “temporada de vendavales que arrasó los sistemas de valores, los códigos morales sobre el empleo de la violencia pública y privada y los derechos humanos”76 que se conoce como La Violencia77.

El recrudecimiento de los odios bipartidistas en el seno de la sociedad rural colombiana se tradujo en un aumento del pie de fuerza en las ciudades. A esto se sumó un serio recorte de las garantías democráticas: tras el asesinato en 1948 del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán sobrevino en 1949 la clausura del parlamento y en 1953 la dictadura militar –si bien esta contó con el apoyo de miembros de la sociedad civil–. En general, este periodo se caracterizó por una disminución de la protesta debido al fortalecimiento de la fuerza militar. De otro lado, la violencia bipartidista y la violencia estatal generaron una reacción de las mismas características por parte de algunos sectores sociales. Señala Mauricio Archila que durante este periodo no solo los estudiantes sino todos los sectores sociales salieron a las calles a protestar. En total, en estos once años hubo 257 protestas78. Lo que da poco menos de dos protestas por mes. Cincuenta y seis de ellas estuvieron protagonizadas por los estudiantes, lo cual indica que este sector social fue el más activo del periodo79.

En las calles los estudiantes fueron los voceros de las capas medias en ascenso y de los representantes de la intelectualidad. Por ende, se constituyó en el sector más sensible al recorte de los derechos democráticos80. Los años de mayor actividad para el movimiento estudiantil fueron los años de la dictadura, entre 1953 y 1957. Recordada fue la lucha que emprendieron en las jornadas del 8 y 9 de junio de 1954, cuando con motivo de conmemorar veinticinco años del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez los universitarios se lanzaron a la calle a pedir el retorno de las garantías democráticas. En la mañana del 9 de junio, como se hacía desde 1929, los estudiantes de la Universidad Nacional marcharon hasta la tumba de Gonzalo Bravo. Salieron de la ciudad universitaria hacia el Cementerio Central.

Al aproximarse la marcha al cementerio, un oficial de la policía informó a los manifestantes que las puertas se encontraban cerradas por orden del alcalde. El estado de sitio no permitía manifestaciones. Los estudiantes mostraron su inconformidad, pero minutos después las puertas del cementerio se abrieron por orden del gobierno. Se realizó una misa y algunos estudiantes, pese a la prohibición, exclamaron arengas.

El evento terminó bien. En silencio y con paso lento, la comitiva regresó a la universidad. Pasado el mediodía, sin embargo, los sucesos se complicarían. Las autoridades habían decretado la toma militar del establecimiento educativo. Hacia las tres de la tarde un bus con policías se estacionó frente a la universidad, listos a hacer cumplir la orden de desalojo del campus. Los policías abrieron fuego, obligando a los estudiantes que se hallaban presentes a resguardarse en el primer sitio que encontraron. Un manifestante fue alcanzado por las balas: se trataba del estudiante de Medicina y Filosofía Uriel Gutiérrez Restrepo. Tenía veinticuatro años de edad y escribía un artículo semanal para el periódico universitario. El día de su muerte, paradójicamente, se había mantenido al margen de las protestas porque se encontraba preparando un examen inaplazable81.

Casasbuenas. Soldado a punto de dispararle a un policia en medio de una manifestación estudiantil. Archivo El Tiempo. 9 de junio de 1954. Bogotá

Al día siguiente, tras el sepelio del estudiante asesinado, una comitiva de manifestantes se dirigió a la casa presidencial a exigir justicia. Temprano en la mañana de aquel día, procedentes de diversas universidades capitalinas, miles de estudiantes habían arribado a la Universidad Nacional con la intención de rendir un sentido homenaje a Uriel Gutiérrez Restrepo. La oportunidad no fue desaprovechada por los dirigentes universitarios para encender aún más con sus arengas la rabia y el dolor del estudiantado, tal como lo asegura José Abelardo Díaz Jaramillo. Serían poco más de las diez de la mañana cuando la multitud decidió marchar por la calle 26 hacia el Palacio de San Carlos. En medio de gritos la agitada multitud fue interceptada al llegar a la calle trece con carrera séptima por un destacamento de soldados adscrito al Batallón Colombia, el mismo que había participado en la Guerra de Corea. “Los estudiantes decidieron entonces sentarse en aquel lugar y oír los discursos que sus colegas empezaban a pronunciar. Transcurrido un tiempo, un disparo rompió la tranquilidad del acto, dando motivo para que en seguida los militares descargaran sus fusiles contra los estudiantes, produciendo una tragedia de grandes proporciones”82. En aquella jornada perdieron la vida ocho estudiantes más:

Jaime Moore Ramírez, Hernando Morales Sánchez, Hugo León Velásquez, Carlos J. Grisales, Álvaro Gutiérrez Góngora, Elmo Gómez Lucich, Rafael Sánchez Matallana y Hernando Ospina83.

La masacre del 9 de junio de 1954 obligó al movimiento estudiantil a buscar nuevas y más eficaces estrategias de movilización. A finales de aquel mismo año los estudiantes crearon un organismo que dotaba a la lucha estudiantil de una organización. Nació la Federación de Estudiantes Colombianos (FEC). En efecto, según relata Carlos Romero –representante estudiantil por la Universidad Libre en aquellos años– en una entrevista, la FEC fue el resultado de aquellos luctuosos acontecimientos:

En 1954 cuando se produce la masacre estudiantil, se genera un agrupamiento estudiantil de sectores liberales radicalizados en contra de la dictadura. Por eso yo sostengo que se trató de un movimiento estudiantil coyuntural, es decir, se produjo exclusivamente para enfrentar la dictadura de Rojas Pinilla en su etapa más desarrollada. La motivación política de la FEC se limita a la lucha contra la dictadura […], desde luego es una lucha supremamente importante.

La muerte de los universitarios partió en dos la historia del movimiento estudiantil colombiano. En primer lugar, dio pie para que el estudiantado creara una organización con propósitos de unificar la fuerza del estudiantado. Hasta ese momento el movimiento contaba únicamente con la Federación de Universitarios Colombianos (FUC), organización creada en abril de 1953 pero auspiciada tanto por el gobierno como por la Iglesia, hecho que, indudablemente, restringía el campo de acción estudiantil. Con la FEC, por el contrario, el movimiento contaba por primera vez en su historia con una organización que apoyaba, organizaba y dirigía una resistencia franca a la dictadura. El “creciente sentimiento antimilitarista y el rechazo a los sistemas políticos dictatoriales”84 que los estudiantes e intelectuales de algunos países latinoamericanos como Cuba, Guatemala o Argentina hacían populares, motivó a los miembros de la FEC a repudiar la dictadura de Rojas Pinilla y a movilizarse de manera organizada hasta propiciar el cambio de régimen, tal como sucedería en mayo de 1957, cuando el dictador abandonó el poder85. La muerte de los estudiantes el 8 y 9 de junio significó también un cambio en la representación del movimiento estudiantil. A partir de 1954 ya no se conmemoraría más el Día del Estudiante a secas, tal como se hacía desde 1929, sino que se empezaría a hablar –hasta convertir aquel día en representación de la memoria universitaria– del Día del Estudiante Caído86.

Chapete. Fechas que acusan. Archivo El Tiempo. 9 de junio de 1965. Bogotá

Se iniciaba una nueva etapa en esta historia del movimiento estudiantil colombiano. Una etapa en la cual la memoria resignificaba a sus propios héroes y episodios históricos. Una etapa, en fin, en la que el movimiento tomaba conciencia de que su papel político era mucho más influyente de lo que creía. Un hecho corrobora esta idea. Como bien lo ha señalado Francisco Leal Buitrago, la participación del movimiento estudiantil en los eventos que confluyeron en el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla fue importante solo en la medida que actuó como punta de lanza del descontento civil general, y no debido a la fuerza de su propia organización política. Ni la FEC ni la FUC se habían puesto de acuerdo para dirigir acciones de protesta que motivaran la caída del dictador, pero sus disputas sentarían las bases para que en el periodo siguiente el movimiento estudiantil se radicalizara hasta convertirse en los años sesenta y setenta en una fuerza social y política que pretendió cabalgar en el lomo de la historia y tomar por asalto la utopía en pos de crear un mundo y un hombre nuevos87.

Movimiento estudiantil, ideología y revolución: 1958-1984

El fin de la dictadura militar de Rojas Pinilla no significó el fin de la violencia política. El acuerdo entre los Partidos Liberal y Conservador, conocido como Frente Nacional, ayudó a mitigar la intensidad del conflicto que se experimentaba en el campo. De otro lado, la modernización del Estado y de la sociedad colombiana había cambiado radicalmente el panorama nacional. El periodo que va de 1958 hasta finales de los años setenta y comienzos del siguiente decenio se caracterizó por el recrudecimiento de la violencia política. El hecho más importante lo constituyó sin lugar a dudas el surgimiento de nuevos actores armados, es decir, los diferentes grupos de autodefensa campesina que con el tiempo devendrían en guerrillas revolucionarias de izquierda. Como lo ha señalado Marco Palacios, los principales hitos de este periodo fueron la tregua bipartidista que va de 1958 a 1962 y el recrudecimiento de la guerra marginal contra las guerrillas entre 1962 y 198588.

Chapete. Revoltijos que matan. Archivo El Tiempo. 23 de marzo de 1965. Bogotá

En este periodo el país también experimentó, tal como lo hizo buena parte del mundo occidental, profundos cambios en sus estructuras demográfica, educativa, urbana y laboral. De igual modo, aspectos idiosincráticos, sobre todo en aquellos que estaban relacionados con la tradicional manera de entender la sexualidad o los principios morales y la manera de percibir las relaciones intergeneracionales y sociales. En suma, se asistió durante estos años de la segunda mitad del siglo XX a una alteración en las formas de ver y concebir la vida. El principal suceso, aquel que le daría su tono distintivo al periodo, lo constituyó la revolución cultural planetaria, es decir, un macroacontecimiento que sobre cambios económicos y sociales tras la Segunda Guerra Mundial dio un nuevo orden al mundo: apogeo de la economía capitalista en el bloque occidental y desarrollo de las economías internas en los países del mundo socialista89. En este contexto y arco temporal (1958-1985) el movimiento estudiantil experimentaría una segunda fase en su acontecer.

De la violencia al conflicto armado

Tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla, el régimen de transición, auspiciado, entre otros, por políticos de renombre como Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, propuso reconciliar a los partidos tradicionales otorgándoles por mandato legal y legítimo el acceso paritario a los cargos del Estado. Del mismo modo, entregándole a los dos partidos la alternancia del poder ejecutivo. A este sistema se le dio el nombre de régimen del Frente Nacional. Si bien a su sombra la sociedad colombiana vio por fin languidecer los años de La Violencia bipartidista, nuevos conflictos emergieron con fuerza, ya que el sistema mismo dejaba por fuera a nuevos actores políticos: campesinos, obreros y estudiantes de nuevo cuño –es decir, sectores pertenecientes a la clase media emergente–. En consecuencia, es necesario reafirmar, siguiendo a Daniel Pécaut, que el Frente Nacional no solo debió generar descontento en “buena parte de la población”, sino que ayudó a engendrar sus propios problemas de legitimidad, ya que cerraba el camino hacia la democracia90 con medidas como el estado de sitio. Un recurso utilizado para combatir al bandolerismo y acallar a sectores sociales que veían menguados sus derechos de representación política91.

En términos descriptivos el Frente Nacional se caracterizó por los siguientes aspectos: en la primera presidencia, Alberto Lleras Camargo se encargó de bajar la intensidad de la violencia bipartidista. Para ello ordenó, por una parte, mantener la amnistía para los grupos armados, tal como la Junta Militar de transición lo había decretado tras el retiro de Rojas Pinilla; y por otra, poner en marcha una reforma agraria que procurara no tanto alcanzar la igualdad social, sino contener el avance del comunismo, ideología que la Revolución cubana había puesto a la orden del día en Latinoamérica. La reforma recibió el apoyo del gobierno norteamericano por intermedio del programa de asistencia Alianza para el progreso en América Latina, y pese a que no cumplió con las expectativas sociales que había despertado, ayudó a fortalecer el mercado de tierras al reconocer la legalidad de las pequeñas propiedades.

Mendoza. En estado de alerta. Archivo Vanguardia Liberal. 5 de marzo de 1971. Bucaramanga

La Violencia bipartidista llegó a su fin en la presidencia del conservador Guillermo Valencia, pero no sin dar paso al conflicto armado. En efecto, a partir de 1963, y debido al Plan Laso, un plan militar y político, el gobierno pudo desarticular y extinguir a los grupos de bandoleros que merodeaban principalmente en el departamento del Tolima. El plan seguía las técnicas de lucha contrainsurgente que Estados Unidos aplicó en Centroamérica después de la Revolución cubana. El plan fue un éxito a medias, pues solo venció al bandolerismo de origen bipartidista, y pese a que quiso evitar que las primeras organizaciones guerrilleras de izquierda lograran posicionarse, lo único que consiguió fue transformar La Violencia en conflicto armado. Este hecho tuvo su origen en los ataques del Ejército en Marquetalia, un enclave de autodefensa campesino de ideología liberal del sur del Tolima, al que Álvaro Gómez Hurtado llamó república independiente92.

En las dos últimas administraciones del Frente Nacional se produjeron tres cambios políticos sustanciales. Lleras Restrepo adelantó, en primer lugar, una reforma constitucional que, entre otras cosas, eliminaba la regla que establecía que para aprobar una ley se requería del consentimiento de las dos terceras partes del poder legislativo, tal como lo ordenaba el plebiscito que creó el Frente Nacional. Con esta reforma el Ejecutivo alcanzaría un mayor rango de acción. El segundo cambio, por su parte, consistió en levantar el estado de sitio, medida con la cual se controlaba al bandolerismo desde la época de la dictadura, pero que durante el Frente Nacional había sido utilizada para contrarrestar las manifestaciones y los paros cívicos que realizaban algunos sectores sociales como los obreros, los campesinos y los estudiantes93. Misael Pastrana, finalmente, volvió a la política represiva del estado de sitio, argumentando que los desórdenes civiles, las acciones de las guerrillas y la aplicación in extremis de la reforma agraria –a través de algunas expropiaciones– atentaban contra la legalidad y legitimidad del gobierno94.

En síntesis, este conjunto de acciones políticas represivas llevadas a cabo durante el Frente Nacional coadyuvaron para que surgieran sectores civiles y armados de oposición. Entre 1958 y 1970, en la órbita civil, aparecieron grupos políticos como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la Alianza Nacional Popular (Anapo), el Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML), el Frente Unido del Pueblo (FUP) y el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (Moec) y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (Moir). En la órbita armada, la lista incluía grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Frente Unido de Acción Revolucionaria (Fuar)95. Después de 1970 todas las fuerzas civiles –dice Pécaut– se multiplicaron; aparecieron diferentes organizaciones políticas radicales, movimientos de opinión y grupos de oposición cultural. Con ello, los conflictos sociales, los paros cívicos y la violencia se generalizaron96. En las zonas de colonización, por su parte, los grupos guerrilleros lograron consolidarse, mientras que en el sector urbano aparecía el primer grupo guerrillero de carácter nacionalista: el Movimiento 19 de Abril (M-19).