Читать книгу Эспер - Людмила Дюбург - Страница 8

Часть первая. «Мой обожаемый волчонок…»

Глава 5. Мартина

Оглавление1917 год. 5 мая. Париж

Они приехали в Париж чуть раньше наступления сумерек. Город готовился к ночи. Ничто или почти ничто не напоминало о войне. По Сене курсировали прогулочные пароходы, по улицам спешили извозчики, рестораны открывались для вечернего ужина. Погода стояла чуть прохладная, парижане были одеты тепло, хотя уже и не по-зимнему, в неизменных шляпах и шляпках. Въехав на Елисейские поля, Этьен остановился, предложив Николаю и Эсперу выйти подышать.

– Ух ты! Париж! Наконец-то! Митька рассказывал! Он же тут на параде в прошлом году прошелся[35]. – Николай, выпрыгнув из машины, огляделся, впившись единственным глазом в Триумфальную арку. – Ух ты! Батюшки мои, вот это красота!

Прохожие, видя мужчин в военной форме, а одного – с перебинтованным лицом, останавливались. Проходившая мимо дама, посмотрев на Николая, вздохнула:

– Le pauvre[36]…

Тот весело заметил:

– Не бойся, мамаша. Лечиться еду. Глаз, понимаешь, глаз, – он ткнул пальцем в забинтованный глаз, добавив по-французски: «Лой!»[37] Лечить будут «лой», а потом я еще к тебе сватов зашлю. Дочка есть?

– Надо говорить: мадам, – Эспер, переведя, засмеялся, женщина улыбнулась, а потом обняла Николая, погладила его светлые волосы, дотронувшись осторожно до марлевой повязки:

– Tout ira bien! – успокоила знакомой уже фразой.

Николай, засмущавшись, сказал «мерси», добавив:

– Мадам! Мерси, мадам!

– On y va. Поехали! – привычно скомандовал Этьен, и путники сели в машину. До госпиталя оставались считаные метры.

Друзья еще ранее договорились, что все формальности по устройству Николая возьмет на себя Эспер. Это было понятно – Этьену хотелось хотя бы лишний час провести с женой, а Эспера никто не ждал. Его близкие по-прежнему оставались в Петрограде, письма приходили редко. Прасковья Ивановна щедро делилась новостями о том, как живут знакомые, дальние родственники, но скупо писала о себе, сестре, Георгии, давая понять, что все меняется и, скорее всего, будет меняться. Одной лишь фразой обмолвилась, что у сестры завязался роман с неким молодым коммерсантом, но маман ему не верит, говорит, какой-то «скользкий». Уверяла: все живы-здоровы, правда, отец жалуется на боли внизу живота, справа, а у нее появилась одышка. Все расскажет потом. Когда же наступит это «потом»… У Этьена есть и «сейчас», и «потом». Напарника встретит жена, впереди у них целых две ночи вместе. Сейчас. И, может, потом. А Эспера опять ждут холод и одиночество пустого дома в Мезон-Лаффит.

– Прибыли! – Этьен радовался больше всех, уже представляя сервированный стол с приборами для особых случаев. Нарядная скатерть, бронзовый подсвечник, бутылка отличного бордо. Его дорогая Камилла, раскрасневшаяся от радости, вносит мясное рагу, любимое блюдо. Ужинают не спеша, говорят об общих знакомых: «Как там Поль? Вернулся? А Одиль родила? Девочку? Чудесно. Мадам Б. умерла? Какая жалость». Потом вместе уберут посуду и… Этьен даже прикрыл глаза, просто физически ощутив теплоту, мягкость тела Камиллы, представив ее пышные формы, разметавшиеся на подушке волосы. Его охватил такой прилив острого, почти до боли, желания, что он отвернулся, и, боясь выдать свои мысли, накинулся на Николая:

– Qu'est-ce que tu cherches?[38]

Николай, всю дорогу державшийся бодро, вдруг оробел перед воротами презентабельного здания госпиталя, на который возлагал столько надежд. Он суетился, шарил по карманам, без конца повторяя:

– Батюшки-мои, да куды я ее дел? Иконку-то мою… Матушка ж дала. Всегда ж со мной была… Неужто выпала? Там, в Мишле? Когда Жиль-то помер, доставал ее… Помолился крадча, все за глаз просил. За упокой-то уж поздно было. Теперича не найду, как же без нее-то… – сокрушался Николай.

– Ne pleure pas, sinon tu perdras le deuxième oeil![39] – Гляз! Гляз, – для убедительности Этьен повторил по-русски, смешно прищурив оба глаза, изобразив слепого. Потом запрыгнул в кузов и спустя минуту показался с крошечной иконой Николая Чудотворца. – Там била твоя иконн. Tiens![40]

– Спасибо, браток, – обрадованный Николай поцеловал иконку, обняв Этьена, причитая, что теперь-то ему ничего не страшно, уж святой-то угодник Николай поможет.

– Давай-ка ты домой поезжай, а то рагу остынет, – Эспер хлопнул товарища по плечу. – Мы справимся. Врач, думаю, завтра будет. А сейчас Николая определю в палату, пусть отдыхает.

– Ладно. Ждем тебя. Комната есть, переночуешь. Рагу оставлю! Приедешь?

– Посмотрим, – неопределенно ответил Эспер. – Ты поезжай. Пройдусь немного, а там посмотрю, может, и к себе поеду. Хотя вряд ли. Поздно уже, ты же знаешь, что завтра все равно в Париже надо быть, в штаб к нашим зайти.

Они простились, договорившись встретиться в любом случае рано утром послезавтра на Восточном вокзале. Николай почти успокоился и, вернувшись в свое прежнее благодушное состояние, смело пошел на осмотр к дежурному врачу.

Русский госпиталь занимал помещения роскошного отеля «Карлтон», расположенного недалеко от Триумфальной арки. Богатый интерьер сохранился почти без изменений, лишь сильный запах лекарств выдавал больничное учреждение. По коридору прохаживались больные, мирно беседуя на русском и французском языках. Заглянув в комнату, откуда доносились звуки фортепиано, Эспер узнал Анну Ильиничну Ковалеву, супругу капитана из третьей бригады, последовавшей за мужем во Францию. Их родители были знакомы, дружили. Прасковья Ивановна даже как-то написала, что Анечка сейчас в Париже, работает в русском госпитале.

– «Разлука»? – Эспер приблизился к старому пианино, наиграв знакомую мелодию ноктюрна Глинки. – Маман тоже его играет.

– О, Эспер! – обрадовалась Ковалева, тут же перейдя на французский. – Новости есть? Родители пишут? Как они? Остались? Приедут? Когда? Как вы? Что там?

Ему был понятен интерес ко всему, что происходит там, в другом мире, называемом войной, но он так устал, а желание прогуляться по весеннему ночному Парижу настолько переполняло, что Эспер ограничился коротким ответом в стиле французов:

– Tout va bien. Все хорошо.

Мадам Ковалева, догадавшись о состоянии посетителей, закрыла крышку пианино, пригласила в маленькую комнатку, служившую административным помещением. Все формальности заняли немного времени. Николая сопроводили в палату, где он тотчас же начал знакомиться с пациентами, рассказывая про ранение и надежды восстановить свой «лой». Врач-офтальмолог должен был его осмотреть завтра. Больные, как и бывает в подобных случаях, принялись делиться историями со счастливым концом, и Николай окончательно воспрянул духом. В который уже раз за этот тяжелый бесконечный день Эспер протянул руку для рукопожатия. Затем, обняв парня, к которому проникся симпатией, напомнил:

– Так ты не забудь фотографию выслать, когда подлечишься. Может, и цыганочку найдешь к тому времени.

Николай расчувствовался, вспоминая о том, как Эспер нашел его, полумертвого, среди сотен трупов в третий, провальный, день наступления Нивеля. Дискуссия тут же приняла военный оборот: раненые ругали Нивеля, поддерживали начавшийся бунт французских солдат, последними словами крыли Петена[41], потом перешли на российские темы: отречение царя, Временное правительство, полковые комитеты.

– Да нас за людей не считают! Кого в атаку первых ставят? Русских!

– Это, как сказать. Про атаку-то… Тут француз один мне поведал, что еще до команды вскакивает, первым бежит и по прямой. Говорит, успевает несколько метров пробежать до того, как немцы тир-круазе[42] начнут, вот он и целехонек. Ни одного ранения за три года.

– Целехонек! Может, он и целехонек, а мы тут валяемся! Никому не нужны, ни своим, ни французам! На ружья нас обменяли!

– Давеча спросил у капитана нашего, что там, в Рассеюшке-то? Молчит, леший, глаза отводит.

Эспер закрыл дверь палаты и вышел. На протяжении двух последних недель он постоянно слышал похожие споры, доходящие не просто до крика, а уже и до драки. В армии творилось невообразимое, французов усмирял Петен, а что делать с русскими солдатами, никто не знал. Но сейчас думать об этом не хотелось. Сейчас уроженец Санкт-Петербурга Эспер Якушев пройдется по Парижу, заночует, скорее всего, где-нибудь в гостинице, потому что в Мезон-Лаффит ехать уже поздно, а мешать Этьену любить свою жену он не станет.

Свободен! Две ночи и целый день завтра – сколько же это часов свободы, надо посчитать! Свобода, конечно, относительная, что подтверждает командировочное удостоверение – «Ordre de mission», лежащее в кармане. Завтра сержант Якушев должен явиться в штаб ведомства на улице Христофора Колумба. Ему захотелось погладить важную бумагу. Порывшись в карманах, Эспер остановился: документа не было. Забыл в госпитале! Черт! Вечная его рассеянность! Оставил, видимо, когда оформлял Николая. Развернувшись, бросился назад по больничному коридору и в этот момент услышал:

– Monsieur Yiakoucheff! С'est à vous?[43]

Девушка в платье сестры милосердия, улыбаясь, помахивала бумажным листком с приказом о командировке. Ее строгая одежда, как и положено, скрывала практически все, оставляя свободными лишь руки и лицо. Матовая кожа, карие глаза под широкими густыми бровями, темные кудряшки волос, выбивающиеся из-под плотно завязанной косынки, выдавали в ней либо итальянку, либо испанку. Спустя годы, вспоминая их первую встречу, он всегда задавался вопросом: что ж его кольнуло? «Кольнуло» – почему-то именно это слово приходило на ум, едва воссоздавал в памяти тот момент. Голос? Да, наверное, голос – непривычно звонкий, но нерезкий, мелодичный. Голос женщины для него всегда значил больше, чем внешность. Или, может, что-то другое, неуловимое, надежное и сильное захватило сразу и навсегда.

Эспер поглядел на нее несколько дольше, чем того требовала ситуация, представив за униформой и стройную фигурку, и крепкие ноги, и все остальное, по чему так скучал, чего так не хватало там, откуда только что прибыл. Девушке, привыкшей к откровенным взглядам, пауза не понравилась.

– Берите и не забывайте, – добавила строго, намереваясь уйти.

– Благодарю вас. Нет, не забуду, – сказал он, продолжая с интересом разглядывать незнакомку. – Хотя, если вы будете находить, согласен потерять еще раз.

– Вы русский? – она оттаяла. – Вы так хорошо говорите по-французски. Я учу русский, поэтому здесь, в этом госпитале. А вы откуда? О! Санкт-Петербург? Вы там родились?

Так и познакомились. Разговорились. Ушли вместе.

Медленно брели по ночному Парижу, спустившись по Елисейским полям к площади Согласия, затем повернули в сторону площади Мадлен, оттуда двинулись к вокзалу Сен-Лазар, где неподалеку жила Мартина. Город готовился к лету: кафе, рестораны, закрытые на зиму, уже открылись, из окон доносились смех, стук тарелок, звуки аккордеона, хор голосов, подпевающих фальшиво, но дружно «Ah! Si vous voulez d’amour, ne perdez pas un jour»[44].

Кому-то совсем рядом было очень весело. «Ах, ах, ах, торопитесь! Если хотите любви, не теряйте ни дня», – пели, прихлопывая в такт, разгоряченные вином и весной молодые парижане. На какие-то доли секунды Эсперу показалось, что прошло не несколько часов, а несколько лет после всего того, что случилось за день: ранний выезд, санитарный поезд, стоны тяжелораненых, встреча с Этьеном, запах борща в госпитале Мишле, смерть Жиля, иконка Николая и темноволосая француженка, помахивающая командировочным удостоверением: «Это ваше?»

– Мартина, – произнес еле слышно, скорее, машинально, в продолжение своих мыслей. – Мартина, – повторил громче.

– Что? – она замедлила шаг.

– Хорошо, правда? Весело им! – повернувшись к ней, напел на французском, повторив на русском: – Car c’est le printemps, profitez du moment! Так ведь? Это весна, наслаждайтесь моментом!

– А! Вот вы о чем! – засмеялась Мартина, подхватив: «Ах, если хотите любви, не теряйте ни дня!»

Остаток пути шли, взявшись за руки, смеясь и громко напевая: «Ах, ах, ах, ах, ах, давайте, торопитесь! Ловите момент!» Но, остановившись перед массивной дверью дома, где жила Мартина Кастель, оба смутились.

– Пришли. Вы… Вы, наверное, устали? – в некотором замешательстве спросила она. – Вы… Поедете к себе?

– Да, да, конечно. Не смею вас задерживать. Не беспокойтесь, остановлюсь в гостинице.

– Эспер… Мне кажется, что вы… Вы…

– Да-да! Опять потерял удостоверение! Или потеряю…

– Вы его положили сюда, – Мартина протянула руку к внутреннему карману шинели. Рука пахла лекарствами. Эспера почему-то всегда, с самого детства, успокаивал и одновременно волновал этот запах. Он нежно погладил пальцы девушки, поднес к губам и, поочередно поцеловав, легко сжал их. Затем, не отпуская, положил ее руку себе на плечо. Мартина ощутила тепло его затылка, успев удивиться: «Надо же… Такой теплый. А мне говорили, что в России всегда холодно, и русские такие холодные…».

* * *

В ее небольшой комнате, чуть просторнее, чем chambre de bonne[45] было чисто и тепло. Через маленькое оконце под самой крышей проникал свет ночи. Их первой ночи. Оба ни на секунду не сомневались в том, что именно так, а не иначе и должен был закончиться этот богатый событиями день. Стеснение, условности, приличия, правила, законы и каноны – все отступало и казалось ненужным, второстепенным перед мгновеньем, соединившим двух людей. На одну ли ночь, неделю, месяц или жизнь – они не задумывались. Неважно. Двум людям в маленькой комнате на верхнем этаже дома, почти под крышей, и другим двум, после отличного ужина с мясным рагу и бутылкой бордо, было очень, очень хорошо. «Ах! Если вы хотите любви, не теряйте ни дня».

Мартина, унаследовавшая грацию матери-испанки, была прекрасно сложена. Эспер нежно проводил пальцем по ее обнаженному бедру, целуя, шептал: «Моя испанская маха». Ей сравнение не нравилось, она сердилась, обнимая и прижимаясь к этому странному русскому, в котором одновременно сочетались сила и мягкость. С ним было спокойно и страшно. «Бедный, бедный мой мальчик», – услышал Эспер сквозь сон, удивившись тому, что мама наконец приехала, а он и не ждал.

В это же самое время другая женщина крепко спала, закинув пышную ножку на тело любимого мужа. У Этьена затекло плечо, ломило в коленке, но он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить жену, свою дорогую Камиллу. Потом осторожно высвободил ногу, тихонько сполз на край кровати, присел, посмотрев на часы.

Близилось утро, майское утро 1917 года.

1917 год. 6 мая. Париж

Он встал рано. В последнее время его мучили причудливые видения, в которых почему-то не было неба. То подземелье, то подвал, то некий дом с бесконечными лабиринтами коридоров. То он плутал в поисках выхода, задыхался, выходил на улицу и опять попадал в темноту. Но в эту ночь темный сон миловал – Эспер впервые за долгое время отдохнул. Перед уходом лишь поцеловал пятку Мартины, вылезшую из-под одеяла.

– Уже? – пробормотала та и снова провались в сон.

– Да-да, увидимся, – он еще раз припал к теплой шершавой пятке, слегка пощекотав ее. Мартина не среагировала.

В штабе его встретил полковник Кюссе. Обменявшись обычным приветствием, перешли к делу.

– Как там?

Вопрос был абсолютно бессмысленный, и оба это понимали. О ситуации на фронте после наступления Нивеля знали все: потери – огромные, одних только убитых в русских бригадах – почти тысяча, раненых – чуть не в пять раз больше, госпитали переполнены. И это всего за три дня! Потери среди французов – колоссальные. Командующий русскими войсками во Франции генерал Палицын[46] сразу после взятия деревушки Курси провел торжественный смотр войск, благодарил, обещал награды. Храбрость, мужество, подвиг – слова взлетали в апрельское небо, где уже радостно пели птицы: «Домой! Домой! Домой!»

Домой. Домой захотели французы, подняв первую волну недовольства. Бунт, еще более политизированный и организованный, перекинулся на русские бригады. Приближался день первого мая по русскому календарю, активисты из рабочих и солдатских комитетов включились в хор, начатый французскими солдатами: «Liberté, égalité, fraternité» – свобода, равенство, братство.

– Есть информация, что на тринадцатое мая, то есть через несколько дней, в бригадах планируется манифестация, – заметил Кюссе, глядя куда-то мимо Эспера, будто озвучивая то, о чем напряженно думал в последнее время. – Чего ждать… Не знаю. Палицын приедет, но…

И об этом Эспер догадывался. О том, что могло бы последовать за этим «но». Палицын стремительно терял свой авторитет в русской армии и не только он. Неопределенность настоящего, а главное – будущего, подавляла офицеров, оставляя их в состоянии смятения и растерянности. Отдаляясь, они не знали, как действовать и к чему призывать в беседах с солдатами. Генерал Лохвицкий, командир первой особой пехотной бригады, к которой относился санитарный взвод Эспера Якушева, докладывал, что моральное состояние солдат отличное, русские хоть завтра готовы к новому наступлению. Генерал Марушевский, начальник третьей бригады, был более осторожен в своих донесениях, призывая офицеров честно рассказывать о том, что происходит в России. Пока еще солдаты, воспитанные в преданности царю, власти, держались, но смутное время приближалось, и фаталист Эспер не мог этого не чувствовать.

– Впрочем, подождем, – успокоил сам себя Кюссе. – На самом деле мы вас вызвали для того, чтобы сообщить что, скорее всего, вы в ближайшем будущем будете переведены в ранг адъютанта-переводчика. Ваши обязанности следующие…

Кюссе что-то говорил, говорил. Опять же звучали слова о доблести и чести, сулилась награда – Военный крест, сыпались уверения и заверения. Полковник задавал вопросы и сам же на них отвечал. Эспер слушал и не слышал. Он видел Мартину, изгиб ее восхитительного тела, пышные волосы, в которые хотелось зарыться с головой. Он улыбался, и Кюссе, принимая улыбку на свой счет, тоже успокоился. На самом деле штабной офицер, конечно, не верил всем тем заученным фразам – плавным, скучным и тоскливым. Ему давно хотелось тайно уехать, сбежать куда-то подальше, прихватив с собой очаровательную малышку Мари. Его не волновало, что в Петрограде осталась семья, что в России совершенно запутались возомнившие себя спасителями страны его бывшие однокашники. Он предвидел еще более страшные события и не находил в себе ни доблести, ни той самой чести, чтобы выйти и крикнуть во все горло: «Домой! Домой! Достаточно. Хватит».

Мужчины не подозревали о мыслях друг друга, но если бы некая мистическая сила вдруг заставила их произнести мысли вслух, наверняка это было бы комично! К сожалению, или к счастью, особенность человеческой породы – умение мыслить – становится величайшим недостатком в момент, когда другая человеческая особенность – умение говорить – вступает в схватку с первым. И тогда – либо выдаст, либо прикроет.

Так размышлял Эспер, выйдя от Кюссе, радуясь, что разговор получился дружеским, не очень долгим, что есть какие-то маломальские перспективы в будущем, которого вообще-то нет, зато есть настоящее, то самое настоящее, ожидающее его на вокзале Сен-Лазар. Не сейчас, а через несколько часов. То есть в будущем, но это ближайшее будущее, и оно уж точно будет.

– Разрешите идти? – отчеканил сержант Эспер Якушев, номер 11366, чуть не проронив: «Мартина. Такая моя, родинушка…»

– Разрешаю, разрешаю, – снисходительно улыбнулся штабной офицер полковник Кюссе, сдержав тайное: «Мари, ma petite chérie, моя малышка».

* * *

Проснувшись, Мартина нашла записку: «Вокзал Сен-Лазар. Жду. Едем в Мезон-Лаффит, ко мне, к нам». Внизу Эспер пририсовал солдатика, стоящего под вокзальными часами. Из глаз льются огромные, как чашки, слезы. Обе руки приложены к груди, где находится сердце. Но его там нет. Оно в руках девушки, одетой в форму медсестры. И подпись: «Твой Эспер. 1917 г., 6 мая». На часах указано время свидания.

Да… Иногда для выражения чувств не обязательно складывать поэмы. Достаточно взять в руки карандаш и сделать крошечный рисунок, который, несмотря на карикатурность, будет излучать столько любви и нежности, что и через столетия вызовет ревнивые вздохи у романтичных девушек: «Эх… где бы найти такого Эспера».

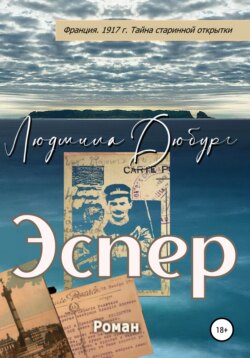

Мартина вышла из госпиталя немного раньше обычного и, волнуясь, направилась к месту встречи. Их отношения развивались настолько стремительно, что она несколько раз останавливалась: «Нет! Он не придет! Нет!» Но ночной знакомый ждал: в толпе людей под часами выделялась его высокая фигура. Встретились! Это была красивая пара – статные, темноволосые, одетые в соответствии с модой и временем. На нем – военная форма, на ней – шляпка, светлая юбка и такой же светлый жакет. Обычно за такими парочками охотились фотографы, делая из наиболее удачных снимков любовные открытки. Изображения дополнялись розочками, ангелочками и слащавыми подписями: «Мое счастье, искренне ваш».

– Месье! Мадемуазель! Фото на память? Oh! Charmante! – Подбежавший к Мартине и Эсперу фотограф, выхватив опытным взглядом пару в гуще людей, сыпал комплиментами и, не давая времени на размышления, устанавливал аппаратуру.

– С удовольствием! – неожиданно для себя сказал Эспер, слегка приобняв смущенную девушку.

Вокзальная площадь повеселела – это выглянуло капризное парижское солнце. Нежаркое, весеннее, скупое. В парке госпиталя Мишле раздались звуки мандолины, и Василий Смирнов еще успел услышать начало знакомой песни. Силясь вспомнить слова, он так и умер счастливым, к величайшему разочарованию врачей, опровергнув их прогнозы. Его тело положили рядом с Жилем Матте, опять бок о бок, в мертвецкую, о которой все пациенты знали, но никогда не говорили.

В эту самую минуту во французском Безансоне заплакала маленькая девочка, крошка Люлю, а в далекой России тяжело вздохнула пожилая женщина. Николай Калинников достал иконку своего святого, помолился, Этьен Ардэн доел остатки рагу, со вновь вспыхнувшим желанием поглядев на Камиллу. Дмитрий Орлов из Самарской губернии, поглаживая заживающий шрам на шее, в который уж раз читал мартовский номер «Ле пти паризьен» об отречении царя, изредка переспрашивая незнакомые французские слова. Генералы – русские, французские, немецкие и прочие – строчили донесения, рапорты, разрабатывали хитроумные планы, солдаты готовились к бунту. В мире шла война. А двое смеющихся людей позировали для фотографии на память.

«Отличный снимок. Отнесу месье Деле на бульвар Сабастополь», – прикидывал фотограф, надеясь удачно продать фото. Оно и в самом деле подходило для печати любовных открыток, символизирующих полное и вечное счастье. Правда, на его скоротечность указывали вокзальные часы за спиной у влюбленных, и это могло не понравиться месье Деле. Застывшие на изображении стрелки демонстрировали обреченность мгновенья, пусть и радостного, но уже прошлого. Кто знает, что будет в будущем? Поразмыслив, фотограф решил заретушировать цифры на часах, пририсовав цветочный вензель и подписав внизу: «Два сердца – одна любовь».

Месье Деле фото понравилось, но с тиражом решили повременить. На мужчине была военная форма, а это могло не понравиться уже кое-кому рангом выше. Не то время, не тот фон и, главное, не тот сюжет – солдат должен показывать храбрость, а не впадать в сантименты.

Фото так и осталось в единственном экземпляре, чтобы даже через сто лет восхитить: красивая пара! Молодая женщина держит руки за спиной, ее юбка слегка приподнялась от порыва ветра. Мужчина сохраняет выправку, стоит прямо, обнимает подругу, повернув лицо в ее сторону. Вокзальные часы, обрамленные пририсованными цветочками, показывают время: 14:30.

Видимо, ретушь стерлась. А может, и фотограф передумал, оставив все, как есть: 14:30, майский день 1917 года.

* * *

Людей в поезде было немного, им удалось найти места. Мартина села напротив, тут же вытащив книжку: русско-французский медицинский словарь. Она старательно повторяла слова, фразы, иногда переспрашивая Эспера:

– Поч-ка… Лек-кие… Печен… Гляз…

– Посмотри на меня, покажи твои гляза, – смеясь, Эспер взял руки Мартины в свои, захлопнув книгу. – Я их целый день не видел. А про гляз Николая ты мне рассказала.

Со слов Мартины он уже знал, что консультация с офтальмологом прошла успешно, слепым Николай не останется, хотя на полное восстановление зрения надеяться не стоит. В большей степени пострадало лицо, врачам челюстно-лицевой хирургии придется потрудиться, чтобы вернуть пациента к нормальной жизни.

– Да-да, с ним все в порядке. – Мартина Кастель вдруг признала, что если бы не тот изувеченный солдат, быть может, никогда она не встретила бы другого русского. Ей, воспитанной в строгой католической семье, будущий избранник рисовался иным: веселым, крепким, надежным и понятным. В Эспере чувствовалась глубина, но одновременно какая-то неуловимая, на грани легкомыслия, слабость. Такие не предают, не способны осознанно ранить, такие будут бороться за кого-то из последних сил, но в критический момент легко отступят от самих себя, не потратив и малой доли тех самых сил. Не придавая собственной жизни особой ценности, живут ярко, но сгорают быстро.

Она с удовольствием осматривала дом, находя его очень уютным. Здесь всего было много: книг, безделушек, салфеточек, подушек и подушечек, фотографий в рамочках и альбомах, портретов в тяжелых рамах, зеркал, картин. В кружевном затейливом убранстве, как ни странно, ощущалась гармония, каждая мелочь дополняла другую. Казалось, убери пару статуэток, и дом обидится. Мартина это сразу поняла, принявшись знакомиться с портретами домочадцев.

– Твоя сестра? Красавица! А это ты? С братом? О, какие милые! Твоя мама в Ницце? А это кто? Такой строгий, с усами? Папа? Брат? – она перебирала фотографии, подметив сходство между членами многочисленной семьи Якушевых. Эспер отвечал неохотно, не вдаваясь в подробности. Мартина, почувствовав его смятение, захлопнула альбом и подбежала к роялю.

– Здесь много пиль, – сказала по-русски и, найдя под крышкой войлочную тряпочку, тут же принялась протирать пыль. Клавиши откликнулись недовольно, в воздухе повис до-диез, он же ре-бемоль первой октавы, которому требовалось время на успокоение.

– Да, пили здесь частенько, – засмеялся Эспер, – а теперь только пыль осталась. Он объяснил разницу между «пили» и «пыли», Мартина залилась смехом.

Растрепанная, с тряпкой в руках, простая и доступная, она стояла рядом со старым расстроенным роялем. …Вот сейчас прибегут их дети с улицы, скажут, что проголодались, усядутся, будут пинать друг друга под столом, мама сделает замечание, а папа даст по легкому щелчку каждому. И позже, спустя годы, эта реально-ирреальная картина представлялась Эсперу в малейших деталях. Отчетливо – до боли и слез. Он приблизился к Мартине, обнял ее, тряпка выпала. У них совсем не было времени на пыль.

1917 год, начало октября. Париж

«Испанская матрона», как шутливо называл подругу Эспер, выправку имела горделивую, но в обиходе была проста, душевна, щедра. Видеться им приходилось лишь в короткие увольнительные, нечасто, зато письма и открытки летели навстречу друг другу регулярно, пересекаясь в тех же почтовых отделениях, может, даже лежали совсем рядышком, скучая и ожидая, когда их возьмут в руки, поглядят, поцелуют, перечитают.

Мартина – Эсперу:

«Мой дорогой, не мучайся по поводу того, что ты мне не писал. У меня же десять твоих открыток! Знаю прекрасно, что у вас не всегда есть время. И знаю, что ты меня не забываешь. Ты тоже знай, что моя любовь – навсегда, и я тебя люблю все сильнее и сильнее. За этой открыткой последуют мое письмо и дневник. Была рада побывать у наших друзей Этьена и Камиллы, они нас любят. Стараюсь не скучать, но ты тоже не грусти, еще пять дней, и мы будем вместе. Обнимаю тебя, до скорого, время пройдет быстро. Твоя…» – аккуратным почерком выводила Мартина адрес Monsieur Espère Yiakoucheff, отправляя короткое послание в первую особую дивизию, санитарный взвод номер один, город Шомон, департамент Верхняя Марна, где располагались части французской армии, в состав которых входили первая и третья бригады Русского экспедиционного корпуса.

Она всегда тщательно выбирала изображение. Трокадеро, бульвары, фонтаны, опера, мосты! Все-таки мост – еще раз об этом! – самое великое изобретение человека, подтверждающее, что не все потеряно, что заложено в человеческой природе стремление к соединению. От нее летел привет с «Le Pont»[47] Александра Третьего, а в ответ следовало приветствие от Аркольского моста, написанное стремительным почерком.

Эспер – Мартине:

«Мой обожаемый волчонок! Я крепко спал всю дорогу и был удивлен, проснувшись на Восточном вокзале. Впереди – три дня в Париже! Скоро встретимся! Очень хотел бы, чтобы твой костюм был готов к моему приезду. Постарайся также надеть маленький корсаж, чтобы я увидел тебя всю такую красивую в дни моей увольнительной. Я – счастливый мужчина, потому что у меня есть такая женщина, как ты. Ты знаешь мою радость, когда я с тобой, в нашем доме. Не грущу, так как рассчитываю…».

Было так много всего, на что хотелось бы рассчитывать, что он решил закончить без уточнений. Лишь по привычке пририсовал смешную картинку: ретивый конь мчится к девушке в форме сестры милосердия. Вместо лица у нее – улыбающаяся мордочка какого-то зверька с торчащими из-под косынки ушками. Открытка была отправлена по адресу: Париж, улица Фобур Сент Оноре, 24-бис, где с августа 1917 года разместился добровольческий госпиталь русского Красного Креста. Эспер надеялся, что Мартина успеет прочитать его письмо до долгожданной встречи в Мезон-Лаффит. Редкие свидания приносили обоим тепло, спокойствие, хрупкую надежду на будущее.

…Полночь. Она еще раз обошла палаты. Больные уже спали или переговаривались шепотом, готовясь ко сну. Николая Калинникова уже давно выписали, еще тогда, когда госпиталь был на Елисейских полях. Он так радовался! Недавно прислал фотографию: франтоватый парень в военной форме стоит, слегка скрестив ноги, приосанившись, опершись рукой на стул. На лице видны рубцы, нос приплюснут, под нижним веком правого глаза – тонкий шрам. Светлые волосы, разделенные аккуратным пробором, зачесаны набок. Николай улыбается. Внизу под портретом надпись: «Merci». Из короткого письма Мартина узнала, что их подопечный остался во Франции, усиленно учит французский, с девушкой познакомился, влюблен, и она ему отвечает взаимностью. Начал писать стихи. Мартина вспомнила про Николая, проходя мимо Шарля Дельно, молодого парня, поступившего недавно с многочисленными лицевыми ранами: нижней губы, скул, подбородка.

– Вы не спите, – она погладила влажный лоб, ощутив ладонью мокрые от слез глаза Шарля. Тот всхлипнул, пытаясь отвернуться, но малейшее движение причиняло боль, и раненый застонал.

– С лица вода не пить, – сказала по-русски фразу, которой успокаивался Николай Калинников. Шарль, не понимая, не слушая, еле шевеля губами, тихо прошептал, то ли спрашивая, то ли утверждая:

– Я никогда не смогу поцеловать женщину.

– Конечно, сможешь! Женщина сама тебя поцелует! – с этими словами она наклонилась к Шарлю, осторожно, почти воздушно, поцеловав его в воспаленные сухие губы. Шарль затих, успокоился. Уснул.

Закончив обход, вошла в перевязочную и, секунду помешкав, закрылась изнутри. Потом достала из платяного шкафа небольшое зеркальце, поставила на стол, закрепив между толстыми медицинскими справочниками, и начала раздеваться. Развязала косынку, дав наконец свободу своим пышным вьющимся волосам. Расстегнула сзади платье и, сняв через голову, аккуратно повесила на спинку кровати. Под платьем была белая батистовая рубашка на тонких, постоянно сползающих бретельках. Чуть помешкав, сняла и ее, оставшись в недлинных, тоже белых, штанишках на резиновом поясе с пуговицами посередине и плотном бюстгальтере телесного цвета, гармонично оттенявшим матовость кожи. Белье украшали легкие кружева, совсем немного, без излишеств, воланов и пышных складок. Проверив на всякий случай, что дверь точно закрыта на ключ, Мартина, глядя на себя в зеркало, спустила бретельки бюстгальтера, обнажив небольшие упругие груди. Провела пальцами по шее, остановившись на крошечной родинке справа, погладила плечи, закрыла глаза. Завтра! Завтра!

Затем достала из другого платяного шкафа сумку, вытащила пакет, развернула. В нем лежал тот самый костюм, в котором так хотел увидеть ее Эспер. Волнения были напрасны: модистка, мадам Ферран, сдержав обещание, сделала все прекрасно и вовремя. Мартина надела юбку – укороченную, а не длинную, как носили до войны. Мадам Ферран – просто прелесть! Юбка сидела великолепно – точно по фигуре, облегая бедра, чуть расширяясь к низу. Теперь корсаж! При мысли о корсаже она улыбнулась. Боже мой! Эспер! «Постарайся также надеть маленький корсаж…», – вспомнила письмо, полученное сегодня утром. О чем он думает! Познания друга в тонкостях женской моды говорили о многом, Мартина догадывалась о его богатом любовном опыте, но ее это не смущало, напротив – влекло еще больше.

Плотно облегающий светлый корсаж на пуговицах спереди и широком поясе чудесно контрастировал с жакетом – приталенным, темно-коричневого цвета, в тон юбки. А чулки? В госпитале она носила носочки, но в сумке лежали совсем новые чулки и porte-jarretelles[48]. Уф-ф! Как много одежды! Конечно, уже чуть меньше, чем ранее, но неужели однажды наступит день, когда женщина сможет двигаться, дышать легко, свободно и, бросившись в объятья любимого мужчины, не бояться, что у нее где-нибудь лопнет шнурок или порвется подвязка? И об этом тоже думала Мартина, разглядывая в зеркале красивую стройную шатенку в костюме «от мадам Ферран», скрывающем столько тайн и милых хитростей, которые очень скоро будут разгаданы. Надо лишь дождаться следующего дня. И ночи.

Еще раз перечитала короткое письмо, догадываясь о том, на что рассчитывал Эспер. Затем снова переоделась в больничную форму, решив перед сном обойти палаты, проверить форточки – больные иногда забывали их закрывать. Так и есть – окно в одной из комнат осталось приоткрытым, с улицы доносился смех, кому-то явно не хотелось спать в эту не по-осеннему теплую парижскую ночь октября 1917 года. Завтра уже наступило.

* * *

Через несколько часов они встретились на вокзале Сен-Лазар, как и договаривались. Увидев ее, сияющую, полную жизни, Эспер восхитился – Мартина была невероятно хороша в своем новеньком костюме! У него никогда не будет другой такой женщины. Эта мысль вызвала сильнейший приступ счастья и непонятной боли, будто он заранее приготовился к чему-то далекому и неизбежному. Эспер обнял, прижал ее к себе, уткнувшись в пышные курчавые волосы, затем, слегка отпустив, с едва слышным стоном, сжал ее руки. Теплые, домашние, уютные – одновременно нежные и сильные.

– Мартина, ты мне обещаешь, – начал он, оторвавшись, поднеся ладони к губам.

– Да! – она улыбнулась, проведя пальцем по щегольским, совсем не военным, усикам Эспера. – У тебя уси…

– Ы! У-сы! Усики! Ты знаешь, о чем я?

– Нет!

– Тогда почему обещаешь?

– Потому что ты просишь.

– Но ты догадываешься?

– Да! – повторила Мартина.

«Ты мне обещала, что я тебя не потеряю», – подумал он по-русски, потом по-французски и снова по-русски. «Бог троицу любит», – Эспер совсем успокоился.

Они поспешили к поезду и через два часа были в Мезон-Лаффит. Дом обрадовался! Привычно заскрипел половицами, захлопал ставнями, согрел теплом зажженного камина, и лишь только ре-бемоль, он же до-диез, рассердился, когда Мартина стирала с него «пиль».

Им по-прежнему было не до пыли. После ужина, наспех приготовленного и почти нетронутого, долго лежали они в ночной тиши, обнявшись, тихо переговариваясь, пока не уснули.

За завтраком следующего дня Эспер объявил, что его командируют на остров д'Экс в звании адъютанта-переводчика.

– Остров д'Экс? В Атлантике? Но что ты там будешь делать? Там же только форты и тюрьмы! – Мартина засыпала вопросами.

Эспер отвечал скупо, сказал лишь, что это временно, что он там нужен. Очень много всего случилось за последние месяцы.

– Но зачем? – допытывалась она.

– Ты сама ответила, – нехотя пояснил он. – Острова всегда были надежным местом для тюрем. Там есть форт…

– Не понимаю. Форты – это же не тюрьма?!

– Как посмотреть… Все зависит от времени. Сегодня форт – это тюрьма.

– Эспер, о чем ты? Кто? Кого туда отправляют?

Вместо ответа он положил свою руку на ее пальчики – смуглые, изящные и крепкие. Приподнял мизинец, потянул к себе и поцеловал.

– Форт Льедо. Место ссылки для солдат из русских бригад. Для них война кончилась. Что будет, трудно сказать… Думаю, увидимся не раньше чем через месяц, в конце ноября, ближе к Рождеству. Если дадут увольнительную.

Спустя неделю после их последней встречи в Мезон-Лаффит Мартина получила две открытки. На одной – вид острова д'Экс с моря. За мощной фортификационной стеной, растянувшейся вдоль берега, виднеются лишь верхушки деревьев и крыши редких домов. От изображения повеяло холодом, пронизывающим ветром Атлантики, и Мартина невольно поежилась, представив на миг своего любимого на этом островке, окутанном тайнами и легендами о знаменитых узниках. Перед ней мелькнула картина: они с Сесиль смотрят парад на Елисейских полях. «Это же русские! – кричит Сесиль. – Смотри! Бежим женихов выбирать! Какие красавцы!». Гордые, улыбающиеся.

На глаза навернулись слезы. Что же случилось? Что они сделали? Каково им там, на этом затерянном крохотном кусочке земли Франции? Той Франции, которую они прибыли защищать.

Мысли путались. Ей даже подумалось, что, возможно, война близится к концу, и русские бригады готовят к отправке на родину. Тогда почему остров? Закрытый форт? Эспер ничего не писал, и она принялась рассматривать вторую открытку, которая ей понравилась гораздо больше. Это был портрет девушки в нарядном платье с развевающимся шлейфом и кокетливой шляпкой на курчавых волосах. На обороте Эспер нарисовал фигурку стоящего на берегу океана солдатика в наполеоновской треуголке. Внизу подпись: «Где ты, моя святая Мартина?»[49]

1917 год близился к концу, а испытания все еще продолжались.

2018 год, май. Франция. Сен-Манде, рынок почтовых открыток

Среда. Продавцы раскладывают свой товар, обмениваются новостями, традиционно расцеловываются – они не виделись ровно неделю. Что-то изменилось в мире? Да ничего особенного! Где-то избрали президента, а где-то еще только готовятся. И что? Ход истории повернется в другую сторону? Может быть. Что с того? Те, у кого в коробках и коробочках лежат старые, выцветшие от времени свидетельства ушедшей эпохи, снисходительно, с философской мудростью относятся ко всем искусственным катаклизмам.

– Привет, Жерар! Comment ça va? Как дела? – обращаюсь к своему знакомому.

Жизнерадостный Жерар отвечает, что он в полном порядке, и «са ва» у него всегда отлично. Подмигивает с заговорщическим видом, говоря, что раздобыл письма, адресованные некой мадам Балофф, по его мнению, урожденной русской.

– Oui, oui, – заранее радуется Жерар, предлагая порыться в стопке писем под указателем «Аркашон», где, судя по всему, сто лет назад жила мадам Балофф. Бегло просматриваю тексты, написанные красивым, прямо-таки изящным почерком:

«Дорогая подруга! Сегодня грустная погода, как и день, которым я подписываюсь. Идет дождь, мы идем в Люксембургский сад. Вчера было очень жарко, я даже заболела от жары и усталости. Париж – не город, где отдыхают, уверяю тебя!»

Дождь кончился, и через два дня летит другое письмо: «Дорогая, любимая подруга! Еще несколько слов, чтобы сказать: веселюсь от усталости! Вчерашняя прогулка в Булонский лес была восхитительна, а вечером мы увидели знаменитого Coquelin[50], который, как известно, душа Сирано де Бержерака. Зал был полон! Надеюсь, ты в форме. Через неделю будем ближе к тебе».

И еще несколько дней спустя: «Два дня мы посвятили визитам в музеи: Лувр и Клюни. Были в Пантеоне и магазинчиках Лувра, где все, что красиво, очень дорого. Восхищаюсь этим богатством, бережно хранимым! Привет, Нотр Дам! Ты хорошо держишься, старина! В Клюни встретили мадемуазель Мари Тильбоше, она шлет тебе тысячи любезных пожеланий. Сегодня – отдых! Булонский лес, если погода сохранится, потом ужин и театр – будем смотреть „Федру“. Вечером я без сил! Преимущество в том, что сплю хорошо и на следующий день могу заново начать прогулки по Парижу. Думаю о тебе и шлю тысячи поцелуев. P. S. Да, забыла сказать, что мы недавно простились с нашей дорогой мадам Велеман. Еще одна подруга ушла. Круг сжимается. Это ужасно…»

Путешествие подошло к концу, о чем автор с грустью сообщает мадам Балофф: «Дорогая, уже восемнадцать дней в Париже. Как же быстро прошло время. Мы не всегда ладили, Марта и я. И все равно я счастлива быть с теми, кого люблю. Наслаждаемся Парижем, гуляем каждый день. Но время… Как же быстро летит время…»

Как же быстро летит время…

Две подружки переписываются. Что необычного? Ничего. Темы вечные. За исключением, пожалуй, даты отправления: апрель 1906 года! Жерар по-прежнему хочет удивить, предлагая вытянуть что-нибудь наугад. Соглашаюсь, тяну, и вот уже в руках открытка «Площадь наций. Триумф Республики». На изображении – знаменитая скульптурная композиция, в центре которой стоит Марианна, символ Франции. Вместо личного послания автор приводит фразу из газеты «Фигаро»: «Жюль Далу[51] придал своей Республике такое достоинство, такое спокойствие, что сегодня, ожив и услышав крики бастующих, она бы развернулась и бросилась прочь!»

Это было написано не вчера, а 20 ноября 1899 года, на следующий день после инаугурации бронзовой статуи. Через сто десять лет после французской революции! И что же?! Марианна, спокойная и величественная, по-прежнему возвышается на Площади Наций, привыкнув к протестам вечно недовольных парижан.

Читая послания того времени, не покидает мысль: где война? Траншеи, страх, жертвы, атаки, гнев, разочарование, усталость, боль? Где весь этот ужас? Наконец, патриотизм – где? Допустим, что цензура в тот период была жесткой, и рассказывать близким обо всех испытаниях, выпавших на долю миллионов мужчин, приходилось осторожно, лишь намекая. Зато какие романтические слова, какие чувства и чувственность выплескивали, не стесняясь и не опасаясь, эти несчастные, грязные, больные люди в ожидании прижать к себе любимых, обнять, расцеловать их. Неужели черная полоса служит своеобразным ориентиром, указывающим на то, что душа человеческая сбивается с курса?

Жерар выслушивает запутанный вопрос, послушно кивает головой и предлагает найти ответ, сделав еще одну попытку в tombola[52]. Договариваемся на три открытки. Закрываю глаза, вытаскиваю: Булонский лес, 6 марта 1921 года. «Дорогие родители! Как всегда, с большим опозданием. Но теперь это простительно, так как дьявол муж отнимает много времени. Вместе с тем очень волновалась за тебя, мама, узнав, что ты болела. Надеюсь, сейчас уже лучше? Это все твоя грязная работа, она тебя губит. Послушай, оставь ты этих солдат, поехали с нами в Африку? По крайней мере, не будет проблем с сушкой белья…»

Дата второй открытки впечатлила: 8 января 1907 года. «Выезд президента республики». Арман Фальер, 66-летний глава Третьей республики, дефилирует в конном шествии, его приветствует толпа парижан. Дамы – в длинных платьях, мужчины – в длиннополых пиджаках и шляпах. Фото для изображения было сделано в солнечный день, Париж радовался официальной церемонии. Переворачиваем открытку: на обороте тоже не грустили, правда, по другому поводу: «Дорогая Мари, вы хорошо повеселились в субботу? Нормально вернулись со своим апашем[53]? Я пришла домой утром, без десяти семь, мама волновалась. Люси забыла ей напомнить, что мы уйдем на вечер. С дружеским приветом! Передайте мои наилучшие пожелания мадам Сартори. Ваша подружка Мари».

О, девчонки! Вам нет дела до президентов! Наверняка открытка была выбрана с расчетом усыпить бдительность мадам Сартори, чтобы та не ругала беспечную дочку Мари за апаша.

И, наконец, последний шанс: Монмартр! 1916 год, ноябрь. Жюльет пишет сестре от себя и своего мужа Альбера:

«Моя дорогая сестренка! Твоя открытка доставила нам удовольствие. Теперь мы спокойны, зная, что ты в тишине и комфорте… Скоро начнут опадать листья, но сегодня еще солнечно, отличная погода. У нас все по-прежнему. Поль, друг Альбера, демобилизован после ранения. Восстанавливается, чувствует себя хорошо. Надеюсь, мое письмо тебя развеет. Как раз к слову, маленькая деталь: Альбер вернулся с рынка и принес больших крабов. Сама знаешь, сколько времени тратишь, чтобы их съесть. Он так и сказал: „Ну теперь, по крайней мере, успокоишься на один час!“ Представляешь, какая нежная забота? Будто я его не разгадала! Сейчас допишу, и он пойдет на почту отправлять эту открытку. Наивный! Пока он будет успокаиваться от меня, я успокоюсь с крабами, и ему ничего не останется! Тысячи поцелуев от нас обоих! Жюльет и Альбер».

Такая малость нужна, чтобы быть счастливым: просто купить крабов. И успокоиться. Даже, если муж будет дьяволом. В крайнем случае – всегда найдется апаш.

35

14 июля 1916 года отдельные подразделения русских бригад приняли участие в параде, традиционно проводимом в день национального праздника – Дня Бастилии.

36

Le pauvre (фр.) – бедный.

37

Лой – от фр. l'oeil – глаз.

38

Qu'est-ce que tu cherches? (фр.) – Что ты ищешь?

39

Ne pleure pas, sinon, tu perdras ton deuxième oeil! (фр.) – Не плачь, а то потеряешь второй глаз!

40

Tiens! (фр.) – Держи!

41

Филипп Петен (Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain) – французский военный и государственный деятель, маршал Франции.

42

Tir croisé (фр.) – перекрестная стрельба.

43

Господин Якушев? Это ваше? (фр.)

44

«Ах! Если хотите любви, не теряйте ни дня» (фр.) – популярная французская песня начала XX века (1907 г.).

45

Chambre de bonne (фр.) – комната горничной.

46

Федор Федорович Палицын – генерал, командующий русскими войсками во Франции.

47

„Le Pont“ (фр.) – мост.

48

Porte-jarretelles (фр.) – пояс для подвязок, чулок.

49

На острове д'Экс (l’île d’Aix) император Наполеон Бонапарт провел в июле 1815 года три дня, прежде чем сдаться англичанам и покинуть Францию навсегда, отправившись на остров Святой Елены.

50

Французский актер, сыграл роль Сирано де Бержерака.

51

Жюль Далу (Jules Dalou) – французский скульптор, 1838–1902 гг.

52

Tombola (фр.) – лотерея.

53

Апаш (фр. apache) – от названия индейского племени апачи: вор, хулиган, бандит.