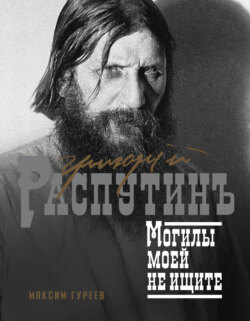

Читать книгу Григорий Распутин. Могилы моей не ищите - Максим Гуреев - Страница 3

Пролог

Оглавление«"Черный автомобиль" – до сих пор не разгаданная легенда. Этот автомобиль несколько ночей подряд мчался через Марсово поле, пролетал через Дворцовый мост и пропадал неизвестно куда. Из автомобиля стреляли в прохожих. Были раненые.

– Это распутинское дело. Здесь его рука, – приговаривали рассказчики.

– Да при чем же он здесь?

– Ему все черное, злое, непонятное выгодно…

Странные были разговоры… в те времена вообще много было странного…» – читаем в «Воспоминаниях» писателя, мемуаристки Надежды Александровны Тэффи (Лохвицкой).

Образ авто, несущегося по пустынным улицам города, безусловно, видится броским, запоминающимся и в полной мере передающим атмосферу Петербурга-Петрограда начала ХХ века.

Спустя годы, Александр Степанович Грин отзовется на эту «до сих пор не разгаданную легенду» и напишет свой самый загадочный рассказ «Серый автомобиль», в котором есть такие слова: «Когда я переходил улицу, направляясь в кинематограф, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет, и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струей ветра и расстилая по мостовой призраки визжащих кошек, – заныл, взвыл и исчез… Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить – видел я его где-либо ранее или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающий поставленную на катушки калошу, носок которой обращен вперед. На шофере был торчащий ежом мех. Верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо, – и однако я не мог победить чувства встречи; я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофера, на этой машине, при обстоятельствах, давно и прочно забытых».

Вполне возможно, что упомянутые выше события были бы забыты «давно и прочно», если бы не одно словосочетание в «Воспоминаниях» Тэффи – «распутинское дело».

И тут же воображение начинает рисовать картины яркие, почти глянцевые, ведь начиная с конца 1980-х годов ХХ века (после выхода в прокат кинофильма Элема Климова «Агония») образ Григория Ефимовича Распутина, сибирского крестьянина и целителя, «развратника-хлыста» и «царева друга», стал весьма популярен как в СССР, так и за его пределами, получив, впрочем, более черты демонические и опереточные одновременно.

Следует меж тем оговориться и сообщить, что над созданием именно такого персонажа – «чудовища, терзавшего страну», по словам княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон, начали работать еще при жизни «старца» Григория, а после 1917 года его образ прочно занял место в числе врагов советской власти, в ряду «провидцев, предсказателей, кликуш», а также мракобесов-монархистов (из виду почему-то было упущено, что именно монархистами, причем ярыми, Распутин и был убит в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в Петрограде).

Рискнем предположить, что ни одна из опубликованных на сегодняшний день многочисленных монографий о Распутине не приблизила нас к пониманию того, кем же на самом деле был этот человек. Что, впрочем, и понятно. Основными источниками исследований являются воспоминания или его (Распутина) ярых противников, или, напротив, фанатичных поклонников.

Эмоциональный посыл всякий раз перевешивает историческую фактологию и здравый смысл, приводит к путанице, разобраться в которой под спудом лет и массы написанного уже практически невозможно.

Гонимый пошлою и дикою толпою

И жадной сворою, ползАющей у Трона,

Поник навек седеющей главою

От рук орудия незримого масона.

Убит. К чему теперь стенанья,

Сочувствия, конечно лишь в глаза,

Над трупом смех и надруганья,

Иль одинокая, горячая слеза?

Зачем от мирных сел сибирских

Он обратил тревожный взор,

Где выжжено клеймо пороков низких,

Где истине рекут Пилата приговор?

Где торг душой издревле процветает,

Где, не смущаясь яви, тело продают

И демон зависти, как дух, витает,

Да гимны злату искренно поют.

Навек ушел он в мир далекий,

Простя врагов, страдальческой тропой,

Прилежной жизни витязь ясноокий

С правдивой, детскою, наивною душой.

Покой душе его и рай ему небесный,

И память вечная, и ангелов лобзанья

За путь земной его правдиво-честный,

И от покинутых надгробные рыданья.

Это стихотворное сочинение неизвестного автора было собственноручно переписано Императрицей Александрой Федоровной в своем дневнике вскоре после того, как она узнала, что «старец» убит. Пожалуй, именно в нем сконцентрировано все отечественное распутиноведение, в своей массе базирующееся на слухах и непроверенных фактах, на политическом заказе и якобы секретной информации, на мистике и на извечном противостоянии церковной и светской историографии.

Количество же независимых (официальных) источников по данной теме очень невелико и требует к себе особого отношения и навыка работы с подобного рода документами.

Перечислим некоторые из них:

1. Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Т. 1‒7 / Под ред. П.Е. Щеголева. М.‒Л., 1924‒1927.

2. Распутин-Новый Г.Е. Избранные мысли, письма и телеграммы Царской Семье (собственноручно переписанные на память Августейшими Адресатами). М., 1990.

3. Соколов Н.А. Предварительное следствие 1919–1921 гг. // Сост. Л.А. Лыкова / Российский архив (История отечества в свидетельствах и документах XVIII‒XX вв.). Вып. VIII. М., 1998.

4. Тяжелые дни (Секретные заседания Совета Министров 16 июля – 2 сентября 1915 года) / Составлено А.Н. Яхонтовым. Берлин, 1926.

5. Маклаков В.А. Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина. Париж, 1928.

6. Устав уголовного судопроизводства. Екатеринослав, 1911.

7. Косоротов Д.П. Учебник судебной медицины. СПб, 1914.

8. Косоротов Д.П. Учебник токсикологии. СПб, 1911.

9. Уголовное дело об убийстве Григория Распутина. Официальное дознание. «Былое» № 1 (23) за июнь 1917 года (это первая и последняя публикация касательно этого дела, дополнительные материалы были размещены в газете «Русское слово»).

Известно, что уголовное дело «Об исчезновении Григория Ефимовича Распутина» было возбуждено 17 декабря 1916 года по ходатайству дочерей Распутина Матрены и Варвары.

Царь Николай II пляшет под дудку Распутина.

Почтовая открытка. 1910-е

Живая карикатура на Григория Распутина и Александра Протопопова.

Демонстрации рабочих в феврале 1917 года

Расследование дела заняло всего лишь два месяца и не привело к пониманию того, кто действительно принимал участие в убийстве, кто был, говоря современным языком, заказчиком, а кто исполнителем.

Было очевидно лишь одно, что задача раскрыть преступление, установить истину и наказать виновных изначально перед правоохранительными органами не ставилась, слишком много в нем (в преступлении) было задействовано VIP-персон, чтобы приравнять дело Распутина к бытовому душегубству, которым оно и было.

Анализируя представленный выше список источников, невольно приходишь к убеждению, что, пожалуй, лишь убийство Григория Ефимовича является фактом неоспоримым и объективным. Все же остальные обстоятельства и детали, эпизоды и показания носят полуреальный, полувымышленный характер, вызывают массу вопросов, на которые ответов, увы, не существует (по крайней мере, на сегодняшний день).

Конечно, споры о том, что произошло во дворце Юсупова на Мойке в декабре 1916 года, не утихают и поныне. Однако споры эти остаются не более чем спорами, а истина по-прежнему находится где-то рядом.

Изучение материалов уголовного дела, а также погружение в эпоху (воспоминания очевидцев, фотографии, кинохроника) натолкнули на мысль, которая показалась нам неожиданной и абсолютно небанальной – предложить читателю прозаический, документально-художественный текст, описывающий последнюю ночь Григория Ефимовича, в котором вымысел и правда, явь и сновидения будут неразрывны настолько, насколько это возможно в реальной жизни.

…а пока «в густом предрассветном тумане с зажженными огнями медленно и бесшумно двигается, словно плывет, открытый черный автомобиль с четырьмя силуэтами в цилиндрах. Желтый свет фар, скользящий перед авто, растворяется в темно-серой воздушной каше. Слышно только шуршание дождя, а вместо работающего мотора откуда-то доносится неприятная тихая музыка. Но вот из тумана надвигается что-то темное и заполняет собой все окружающее пространство», – читаем в киноповести «Господин оформитель», написанной сценаристом, прозаиком и поэтом Юрием Арабовым по мотивам рассказа А.С. Грина через 70 лет после событий, о которых пойдет речь в книге.

Значит, «странные разговоры» продолжают звучать, а «странные времена» продолжают преследовать нас и на рубеже ХХ – XXI столетий.

Итак, в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года после 23:00 по Петрограду начинают совершать движение три автомобиля:

– Mercedes 28/95 PS (предположительно), принадлежащий члену 2-й Государственной думы от Бессарабской губернии Владимиру Митрофановичу Пуришкевичу;

– Metallurgique 40/75 фаэтон-де-люкс от Van den Plas, принадлежащий великому князю, внуку императора Александра II, двоюродному брату императора Николая II Дмитрию Павловичу Романову;

– Benz Tonneau, принадлежащий князю Феликсу Феликсовичу Юсупову, графу Сумарокову-Эльстону.

Следует заметить, что количество автомобилей в ночное время суток на улицах Петрограда в те годы было минимальным. Также известно, что большинство авто было мобилизовано для нужд фронта, а посему несущиеся по пустому городу ревущие моторы, с включенными фарами (что уже само по себе было чем-то экстраординарным), не могли не породить сплетни, а в привязке к убийству Григория Распутина и страшные слухи о ночных автомобилях-убийцах, преследующих и уничтожающих людей.

Читаем у Александра Грина: «Наконец, он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень – воображенное продолжение движения – рискнула над головой бесшумной дрожью сумерек; и вновь вспыхнул пейзаж».

Освещенный ярким светом автомобильных фар, мерцающий пейзаж был узнаваем: набережная реки Мойки и Обводного канала, Большая Нева и Малая Невка, Дворцовый и Большой Петровский мосты, Марсово поле и Невский проспект, Гороховая и Садовая улицы.

Юсуповский дворец.

Около 1890

Григорий Ефимович Распутин.

Около 1912

Впрочем, во всем этом, на первый взгляд, хаосе был свой смысл, присутствовала своя логика. Все происходило так, как должно было происходить и не могло не случиться, хотя многие эпизоды и не имеют документального подтверждения, они являются лишь логическим продолжением задокументированных фактов, не более того.

Но обо всем по порядку…

Автограф Григория Распутина. «Богатство, кротось, всемъ покой. Григорий»

Григорий Распутин на берегу реки Туры в Тобольской губернии

Григорий Ефимович Распутин