Читать книгу Una lealtad entre ruinas - Manuel Azana - Страница 7

PRESENTACIÓN

ОглавлениеEn el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército "rojo", han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.

ASÍ decía el último parte oficial de guerra del Cuartel General de Franco en Burgos el 1 de abril de 1939. Apenas unos días antes, el 28 de marzo, se había producido la ocupación de Madrid; un avance militar que fue imparable por toda la zona centro-sur republicana: Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, el 29 de marzo; Jaén, Valencia y Alicante, al día siguiente. En el ardor de la victoria, el diario falangista Arriba, inmediatamente editado en Madrid, publicaba la consigna «Memoria de España. Rito permanente de recuerdo para los caídos»,1 que mandaba que «todas las noches, a las once, los españoles escucharán, brazo en alto, la consigna, la voz de mando y el himno nacional». Pero el recuerdo de los «caídos» exigía el castigo de los vencidos. El convencimiento sobre el inminente final de la guerra hizo que las autoridades de la «España nacional» legislaran sobre la responsabilidad política del enemigo: el 9 de febrero de 1939 se proclamó la Ley de Responsabilidades Políticas, con carácter retroactivo hasta octubre de 1934. La política sistemática de represión fue así un componente esencial del «nuevo Estado» (afectando también a la depuración administrativa, la sanción económica y la inhabilitación). La derrota prolongó el régimen de terror en la vida cotidiana de las gentes comunes en España, obligadas a sobrevivir día a día en medio de la imposición de los victoriosos y la exclusión de los derrotados.

Una realidad que contrasta con las palabras que Manuel Azaña, Presidente de la República en guerra, pronunciara en su discurso el 18 de julio de 1938 en Barcelona:

Este fenómeno profundo, que se da en todas las guerras, me impide a mí hablar del porvenir de España en el orden político y en el orden moral, porque es un profundo misterio, en este país de las sorpresas y de las reacciones inesperadas, lo que podrá resultar el día en que los españoles, en paz, se pongan a considerar lo que han hecho durante la guerra. Yo creo que si de esta acumulación de males ha de salir el mayor bien posible, será con este espíritu, y desventurado el que no lo entienda así. No tengo el optimismo de un Pangloss ni voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio, de que "no hay mal que por bien no venga". No es verdad, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.2

Precisamente, el fin de la batalla del Ebro en septiembre de ese año y, un tiempo después, la caída de Cataluña y la ocupación de Barcelona el 26 de enero de 1939 mostró el destino de muchos: el exilio, cuando una desbordada marea de 400.000 personas cruzó penosamente la frontera con Francia. Manuel Azaña, que se encontraba en Barcelona desde principios de diciembre de 1937 (siguiendo al Gobierno republicano instalado allí desde el mes anterior), también pasó al país vecino el 7 de febrero de 1939; sólo unos días después, el 27 del mismo mes, presentó la dimisión de presidente de la Segunda República una vez que Francia e Inglaterra reconocieron al gobierno del general Franco en Burgos. Pronto, los acontecimientos de una Europa trastornada por la guerra acompañarían en buena parte los veinte meses de exilio que precedieron a la muerte de Azaña en la localidad francesa de Montauban el 4 de noviembre de 1940.

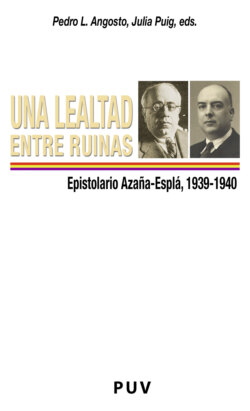

La historia siguiente mostró la manipulación de su memoria histórica.3 Sólo el empeño de personajes como Carlos Esplá, desde su exilio definitivo en México, mantuvo vivo su legado republicano. Pero sobre todo la decidida actitud de Dolores de Rivas Cherif, mujer de Manuel Azaña, fue la que permitió su rehabilitación, en primer lugar, con la publicación de las obras de Azaña, que el profesor Juan Manchal llevó a cabo en cuatro volúmenes aparecidos originalmente en la editorial Oasis, de México, entre 1966 y 1968.4 Precisamente, la publicación de la correspondencia personal de Manuel Azaña ha contribuido de manera notable a una más completa vi sión de su perfil humano.5 Una labor a la que contribuye la publicación de estas cartas inéditas entre Azaña y Carlos Esplá desde febrero de 1939 hasta el mismo mes de 1940. El epistolario ha sido preparado y anotado por Julia Puig, responsable de la edición electrónica del Archivo Carlos Esplá en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.6 Unas cartas que fueron rescatadas por el Dr. Pedro Luis Angosto Vélez, autor de la biografía política del alicantino Carlos Esplá Rizo, 7 y que realiza un amplio estudio de las relaciones de ambos personajes en la presente edición. Sólo me queda agradecer a ambos autores su deferencia, y paciencia, al contar con estas desvaídas notas de presentación de la dramática experiencia que transmite este epistolario con desgarradora crudeza: la derrota y la muerte de una ilusión.

FRANCISCO SEVILLANO CALERO

Universidad de Alicante, mayo de 2003

_________

1 Arriba, 4-IV-1939.

2 Obras Completas, Madrid, Ediciones Giner, 1990, vol. III, p. 378.

3 Ello comenzó con la publicación, a partir de los «cuadernos robados» de los Diaños de Azaña en 1937 en Ginebra y entregados al general Franco, de las Memorias íntimas de Azaña por el diario ABC de Sevilla en ese año, y que anotó Joaquín Arraras en el libro del mismo título aparecido en Madrid, Ediciones Españolas, 1939. Entonces se publicó la segunda edición del libro descalificador de Francisco Casares, Azaña y ellos. Cincuenta semblanzas rojas, que originalmente había sido editado en Granada, Prieto, 1938. La recuperación y la publicación íntegra de los mencionados «cuadernos robados», precedidos de una introducción de Santos Juliá, ocurrió en 1997, con el título Diarios, 1932-1933. «Los cuadernos robados», por la editorial Crítica de Barcelona.

4 Acerca de esta aventura intelectual y editorial, véase el testimonio del propio Juan Marichal en «La restauración de Manuel Azaña», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, n.° 21 (diciembre 1994), pp. 25-37. En 1968, Juan Manchal publicó asimismo su importante libro La vocación de Manuel Azaña, Madrid, Edicusa, reeditado también en Madrid, Alianza Editorial, 1982.

5 Hay que destacar, en este sentido, Rivas Cherif, Cipriano de, Retrato de un desconocido: vida de Manuel Azaña (seguido por el epistolario de Manuel Azaña con Cipriano de Rivas Cherif de 1921 a 1937), introducción y notas de Enrique de Rivas Ibáñez, Barcelona, Grijalbo, 1980 (la edición de Oasis en México de 1961 no incluía el apéndice epistolar) y Guerra civil (mayo 1936-abril 1937) (diciembre 1937-abril 1938). Cartas (1938-1939-1940), edición al cuidado de Enrique de Rivas, Valencia, Pre-Textos, 1990 y Manuel Azaña/Cipriano de Rivas Cherif. Cartas 1917-1935 (inéditas), edición, introducción y notas de Enrique de Rivas, Valencia, Pre-Textos, 1991.

6 Éste puede consultarse en la dirección de Internet: http://cervantesvirtual.com/portal/ACE/

7 Angosto Vélez, Pedro Luis, Sueño y pesadilla del republicanismo español. Carlos Esplá: una biografia política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.