Читать книгу Dicen que tuve un bebé - María Lina Carrera - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCorresponde habilitar el tratamiento del expediente CD 22/18 que por Secretaría se enunciará. […] Se trata del expediente CD 22/18 proyecto de ley en revisión sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo.

Está nublado y el pronóstico anuncia lluvia. Son las 10.45 del miércoles 8 de agosto de 2018 y quien habla es el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Así se abre la sesión en la cual la Cámara de Senadores debe votar la aprobación o el rechazo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en Diputados ya recibió media sanción. Afuera del recinto, a la intemperie, miles de personas empiezan a agruparse con sus pañuelos verdes, sus carteles, sus banderas, sus frasquitos de glitter y su convicción de que, en la calle, ya es ley.

Expediente CD 22/18. Así le dicen en el Senado a esa gesta feminista, hecha proyecto de ley. Así tradujeron al lenguaje palaciego el reclamo histórico y masivo por aborto legal, seguro y gratuito. El proyecto propone, entre otras cuestiones, “el aborto libre como un derecho hasta la semana 14 del embarazo y hasta el final del embarazo en tres causales (violación, peligro para la vida o la salud física, psíquica y social de la madre, y malformaciones fetales graves)”.[1]

En el debate que está a punto de comenzar, en el que ya se dio en la Cámara de Diputados y en las reuniones plenarias de las comisiones de ambas cámaras se repitió un argumento en contra del proyecto: en la Argentina no hay mujeres presas por aborto.[2] Estas fueron algunas de las expresiones que se pudieron escuchar en las comisiones parlamentarias:

Es necesario aclarar que las mujeres que causan su aborto no van presas con la legislación vigente. Si cometen un primer aborto pueden pedir la probation o suspensión del juicio a prueba y evitar una condena. Si transcurren más de ocho años y cometen otro aborto, pueden acceder a una segunda probation. En otras palabras, según vemos, una mujer en veinticinco años puede cometer cuatro abortos y no ir un solo día presa.[3]

El aborto está despenalizado en la Argentina de hecho, porque no hay mujeres presas por abortar.[4]

Las estadísticas muestran que la realidad está lejos de confirmar esas afirmaciones. Según cifras oficiales, la Argentina registró 447 condenas por el delito de aborto entre 1990 y 2009. En particular, entre 2002 y 2008 las mujeres condenadas fueron 22.[5] Más allá de esos casos, la investigación que presentamos en este libro nos permitió identificar a otras mujeres que fueron perseguidas penalmente y privadas de su libertad tras haber transitado abortos espontáneos, partos prematuros, en avalancha, en los que los bebés nacieron sin vida, algunas de las cuales ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Hechos involuntarios detrás de cuya injustificada persecución penal, como veremos, subyacen y operan los mismos mandatos y expectativas sociales sobre la forma moralmente correcta de la maternidad. Son mujeres cuyas historias quedaron por fuera de los radares de los feminismos, que no llegaron a identificarlas ni a hacerse eco de sus reclamos por libertad.

* * *

Cuando un hecho ingresa en la órbita judicial, los tribunales le colocan una carátula, que es la cara física y simbólica del expediente. En general, la carátula comienza por el apellido de la persona acusada, le sigue su nombre y termina con el delito que se le imputa. Es decir, los tribunales clasifican un presunto hecho delictivo según los delitos previstos por el Código Penal. No valen, por lo tanto, carátulas que nombren hechos feos, tristes, desagradables o moralmente reprochables. La regla es que solo se pueden realizar investigaciones que se correspondan con los delitos identificados previamente en la ley penal.

Sin embargo, en los registros judiciales argentinos es posible encontrar carátulas de expedientes en las que ciertos hechos se describen por fuera de esas calificaciones. Se trata de los que aquí llamaremos eventos obstétricos, que son nombrados como “aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo”, “aborto espontáneo” u “homicidio agravado cometido contra bebé varón”.[6] Es decir, carátulas con calificaciones legales inexistentes. Esta es quizá la expresión más burda de lo que nos proponemos estudiar. Mediante una serie de relatos intentaremos poner de relieve cómo el Estado criminalizó a mujeres que atravesaron eventos obstétricos involuntarios y traumáticos, y que además debieron hacerlo, en general, en condiciones precarias. Estos casos son paradigmáticos y ponen de manifiesto la existencia y extensión de la criminalización de mujeres por hechos ni voluntarios ni punibles en nuestro país.

Algunos de esos casos están presentes en la memoria colectiva feminista. Uno de ellos es el de Belén.

Belén tenía 25 años cuando en 2014 llegó a la guardia del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán porque le dolía la panza. Ese mismo día fue detenida y acusada de dar a luz a un bebé en el baño de la guardia, cortar el cordón umbilical y luego darle muerte. Belén manifestó que no sabía que estaba embarazada. Durante el proceso no se realizó ningún estudio de ADN que acreditara el vínculo entre ella y el feto. El hecho fue calificado como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía. Belén fue condenada a ocho años de prisión. Luego de estar detenida durante dos años y cuatro meses, la Corte Suprema tucumana la absolvió. Los fundamentos de la sentencia se basaron, entre otras cuestiones, en la carencia de prueba suficiente. Además, fueron destacadas las graves irregularidades que marcaron la investigación del hecho. Uno de los integrantes del tribunal se expidió de manera específica sobre la violación del secreto profesional efectuada por los médicos y consideró que su infracción, en el caso, había consistido en la primera manifestación de violencia institucional sufrida por Belén.

El 11 de julio de 2018, dieciséis meses después de su absolución, la senadora por Tucumán Beatriz Elías de Pérez se seguía refiriendo a ella como homicida:

Nosotros sostenemos que no hay hoy mujeres que estén presas por casos de aborto. El caso Belén no ha sido un caso de aborto, la tipificación que tiene es homicidio. El bebé nace y luego de nacido es tirado a un inodoro del hospital. Le hacen la autopsia y se determina que el bebé ha muerto ahogado, y eso es lo que consta en el caso.[7]

Belén marcó la agenda de los feminismos con relación al debate sobre el aborto legal y mostró hasta dónde eran capaces de llegar quienes se oponían al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Su caso puso sobre la mesa la criminalización y el flagelo de las mujeres presas por eventos obstétricos y los persistentes vínculos entre las corporaciones médicas y judiciales. La campaña por su libertad rompió todas las barreras y se extendió a nivel internacional con acciones urgentes y actividades globales de los organismos de derechos humanos que encendieron la alarma por su pedido de libertad (Correa, 2019). Belén fue bandera y su nombre significó injusticia pero también lucha y solidaridad feminista. Su libertad fue vivida como un triunfo, un alivio y la confirmación de una certeza: en la Argentina no puede haber mujeres presas por aborto.

Sin embargo, lo que le pasó a Belén está lejos de ser un hecho aislado de nuestro país.

En 2016, Evelyn fue detenida en El Salvador. Tenía 18 años cuando quedó embarazada por una violación y dio a luz en su casa, en una fosa. Pero la bebé falleció y a ella se le imputó no haber hecho nada para impedirlo. La fiscalía consideró que era autora del delito de homicidio agravado por omisión y pidió que se le impusieran cuarenta años de prisión. En agosto de 2019, luego de una intensa lucha de la organización feminista Las 17,[8] Evelyn fue absuelta.

En Colombia, Alba Lucía –joven y campesina– fue violada y quedó embarazada. El parto fue en su casa y, según declaró, la bebé “hizo un suspiro y ya, se quedó”. Perdió mucha sangre durante el parto y llegó a su cama semiinconsciente. Su hermana la encontró en ese estado y la llevó a un hospital, donde un médico consideró que había causado intencionalmente la muerte de la bebé. Alba Lucía fue condenada a cuarenta y cinco años de prisión por el delito de homicidio agravado. Luego de las instancias recursivas, la joven fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia del país.[9]

* * *

Casos como estos no son pocos, aunque sí desconocidos. Es un fenómeno mucho más común de lo que se percibe a primera vista. Esta invisibilización se vincula directamente con la dificultad para identificarlos y con las especiales circunstancias de detención en las que se encuentran las condenadas. En general, estas mujeres son alojadas en los pabellones de “infanto”, es decir, para “infanticidas” (figura derogada en nuestro sistema penal), bajo condiciones especiales de protección porque su vida suele correr peligro ante las posibles represalias de las internas que están en prisión por otros delitos.

Nuestro trabajo comenzó con un relevamiento y análisis de noticias y sentencias judiciales a partir de la búsqueda en medios periodísticos en línea, la lectura de bibliografía especializada y, sobre todo, la investigación en las bases de datos abiertas de registro de sentencias.[10] Los resultados variaron en número de acuerdo con el sitio especializado a pesquisar[11] y en todos los casos fueron revisados de forma exhaustiva.[12]

Como señalamos, los materiales periodísticos y decisiones judiciales clasificaron estos hechos al margen de las tipificaciones que prevé el Código Penal, lo cual en muchos casos dificultó la búsqueda. Por eso, la ausencia de terminología adecuada para describir los diferentes eventos obstétricos, el uso de palabras estigmatizantes y estereotipadas y los pocos datos disponibles en las noticias policiales nos hacen pensar que los casos aquí reseñados solo constituyen una muestra de prácticas actuales extendidas en el sistema penal.

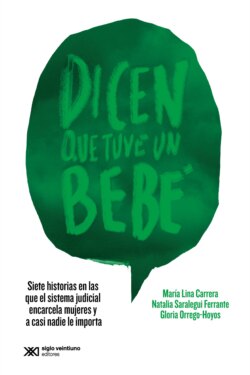

A partir de ese material, detectamos y relevamos decenas de casos de eventos obstétricos criminalizados. De todos esos, seleccionamos los siete que aquí presentamos en detalle, aquellos en los que nos fue posible acceder a información judicial, periodística o personal suficiente para reconstruir con precisión los hechos que ocasionaron las actuaciones de les profesionales de la salud, personal policial y operadores judiciales.

El primer capítulo de este libro pone el foco en el caso de Yamila. Con consideraciones sobre las investigaciones judiciales, el principio de imparcialidad y el derecho de las mujeres a ser juzgadas en igualdad y sin discriminación, el capítulo da cuenta de las deficiencias en los expedientes que investigan a mujeres, la errónea y estereotipada argumentación que se utiliza para su imputación y la severa violencia institucional a las que son sometidas en ese proceso.

Los capítulos restantes recuperan las historias de Paloma, Gimena, Inés, Eliana y Rosalía. Se tratan en ellos cuestiones relevantes respecto de los abusos sexuales cometidos contra mujeres, las dificultades en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y el derecho a la información sobre los derechos sexuales y (no) reproductivos. Además, se muestran fallas en los modos de producir y valorar las medidas de prueba vinculadas con el universo médico. Por último, se aborda el impacto de la organización y la militancia feminista para incidir en los pronunciamientos judiciales. Al momento de publicarse este libro, Rosalía, Gimena y Eliana están detenidas con penas de ocho, diez años y prisión perpetua, respectivamente.

El último capítulo se enfoca en la historia de vida de Patricia, quien falleció en prisión, esposada a la cama de un hospital mientras se desarrollaba esta investigación. Patricia fue la primera de nuestras entrevistadas. Con ella comenzó este libro y con su historia lo cerramos. Porque su caso es el ejemplo de lo que puede suceder cuando el Estado viola derechos una y otra vez[13].

* * *

Un aborto espontáneo no es, por definición, punible en la Argentina. En cambio, si al mismo hecho se lo denomina “homicidio calificado por el vínculo”, la pena que le corresponde es la prisión perpetua. Como anticipamos, en el curso de nuestra investigación detectamos carátulas que hacen referencia a delitos inexistentes para el Código Penal argentino: homicidio calificado “cometido contra bebé varón”, “abandono de persona seguido de muerte agravado por ser cometido por un padre contra su hijo”, “aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo”.

Ante la misma experiencia de un cuerpo gestante, los distintos componentes del sistema judicial pueden interpretar que fue un aborto o que fue un homicidio, una prerrogativa que sin embargo es ajena a la justicia penal, dado que el Estado no debería juzgar a una persona por las consecuencias de una experiencia obstétrica. ¿De dónde proviene ese afán punitivo que transforma estos sucesos en investigaciones penales? Como mostraremos en detalle en estas páginas, de un sistema patriarcal en el que los cuerpos gestantes se encuentran instrumentalizados al servicio de la reproducción. Las protagonistas de estas historias encarnan cuerpos que son socializados y codificados culturalmente (Vazquez Laba, 2011). El bien jurídico tutelado no es la infancia, la vida en general ni la de las personas gestantes en particular, como se suele afirmar. El poder de los cuerpos para decidir si gestar es lo que desencaja el poder de control del Estado y desata su obsesión punitiva.

Todo parto es político. Todo aborto también.

Nombrar los casos de modo justo requiere una mirada interdisciplinaria y colectiva que abarque conocimientos académicos y escuche la voz de las protagonistas. Nos falta aún palabra propia como feminismo para nombrar estos acontecimientos; es una tarea necesaria y pendiente para pelear contra su criminalización. Mientras tanto, no encontramos una forma de nombrarlos que prescinda del discurso médico hegemónico y respete las vivencias de las mujeres. Es por eso que en este libro respetaremos el modo en que los han llamado o vivido estas siete protagonistas y, al referirnos a otros casos, hablaremos –como ya adelantamos– de eventos obstétricos.[14] Esto por motivos metodológicos y porque entendemos que aquello que atrajo al poder punitivo estatal es el hecho mismo de la gestación.

Dos de las mujeres que protagonizan las historias que aquí presentamos atravesaron con suerte el panóptico obstétrico y hoy reconstruyen con esfuerzo su vida extramuros. Dos siguen allí, tras las rejas, ocultas, lejanas y hasta inalcanzables a las redes feministas. Otra se encuentra en arresto domiciliario. Una está a la espera: con una condena firme a ocho años de prisión pelea por mantener su libertad y su vida. La última está muerta.

Desde estas páginas afirmamos: Belén no es la única. A la vez, nos proponemos sembrar una duda que encienda un cuestionamiento y que se proyecte en militancia: ¿cuántas mujeres más, en distintos lugares de la Argentina, en este mismo momento, están presas o son perseguidas por un evento obstétrico?

[1] Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Informe de gestión 2018, Cámara de Senadores.

[2] Este tipo argumentos son extendidos. En el mismo sentido, Federico Pinedo publicó una nota en la que explicaba: “En el debate en la Cámara de Diputados hay una mayoría muy marcada que cree que no hay que poner en una cárcel a una mujer que aborta. Casi todos queremos que no pase lo que de todos modos sabemos que no pasa. Nunca pasa. No hay ningún caso de una mujer presa por eso” (F. Pinedo, “Con el aborto, dejemos la mentira”, La Nación, 21/6/2018, disponible en <www.lanacion.com.ar>).

[3] Hernán Munilla Lacasa, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina, según la versión taquigráfica de la reunión plenaria de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, 10/7/2018.

[4] Juan Navarro Floria, abogado y profesor de la Universidad Católica Argentina, en uno de los plenarios de comisiones.

[5] En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre 2006 y 2012 se realizaron 445 denuncias por aborto. Catorce de las investigaciones llegaron a la etapa de juicio y en dos se produjeron condenas. Entre 2011 y 2016, se formaron al menos 167 causas contra mujeres por el delito de aborto, de las cuales se informaron dos condenas y una suspensión de juicio a prueba. En Tucumán, entre 1992 y 2012 fueron criminalizados 534 abortos. En el 97% de los casos la mujer fue imputada por aborto propio. Solo cinco de ellas fueron sobreseídas. En la provincia de Buenos Aires, entre 2009 y 2018 se iniciaron 92 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto propio. Resulta notable el crecimiento de las investigaciones en 2018, lo que podría coincidir con una reacción al debate parlamentario (véanse, al respecto, exposición de Paola Bergallo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, 10/4/2018, disponible en <www.youtube.com/watch?v=Nh00h06QVak>; Deza, Iriarte y Álvarez, 2014; Clínica Jurídica UNLP, 2019).

[6] Algunas de estas carátulas también fueron identificadas en el libro Jaque a la reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán, coordinado por Soledad Deza (2014: 168).

[7] Versión taquigráfica de la reunión plenaria de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, 11/7/2019, disponible en <www.senado.gov.ar/upload/29446.pdf>.

[8] Campaña de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

[9] Las organizaciones feministas denunciaron al Estado colombiano por haber sometido a Alba Lucía a un proceso judicial discriminatorio por razón de género y condición social. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2014 se arribó a una solución amistosa (véase CIDH, informe nº 59/14, petición nº 12.376).

[10] Seleccionamos un grupo de términos tanto jurídicos como coloquiales que permitieran describir situaciones relacionadas de forma precisa o conexa con el objeto de esta investigación. Así, utilizamos de forma combinada términos compuestos como “homicidio agravado por el vínculo” o “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo”. A los resultados les aplicamos filtros por palabras como “feto”, “bebé”, “recién nacido”, “recién nacida”, “embarazo” y “semanas”, lo que nos permitió descartar otros acontecimientos calificados o descriptos como homicidios agravados que no obedecieran a eventos obstétricos.

[11] Para unificar los términos y garantizar la exhaustividad de la revisión de los resultados, como fuente principal utilizamos Google en su opción de búsqueda avanzada, limitando por sitios de noticias o de jurisprudencia. En ningún caso activamos un filtro temporal, pero el motor de búsqueda lo aplica automáticamente en las bases que consulta porque organiza el contenido por años. Para restringir los resultados por territorio, en primer lugar usamos la extensión “.ar” como filtro espacial. En otros casos, seleccionamos “Argentina” dentro del campo “región”, lo cual nos permitió incluir páginas de nuestro país pero con extensión “.com”.

[12] Adicionalmente, usamos las “alertas de búsqueda” de Google para mantener activa hasta el final de este trabajo la identificación y revisión de novedades periodísticas o sentencias judiciales recientes que respondieran a los términos descriptos.

[13] En los casos de Paloma, Gimena, Eliana e Inés, los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las protagonistas.

[14] La medicina llama “eventos obstétricos” a experiencias como las que vivieron las mujeres que protagonizan las historias que aquí contamos. Reconocemos que utilizar esta denominación, creada y utilizada por la medicina hegemónica, puede resultar problemático, pero creemos que debe resaltarse el contexto actual en el que es posible utilizarlo. Al momento de publicarse este libro, una mesa de organizaciones con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y género como el CELS, ELA, la Campaña Nacional por el Aborto, profesoras del Cusam, junto con investigadoras e investigadores de múltiples disciplinas nos encontramos trabajando a nivel nacional para identificar más casos como los relatados.