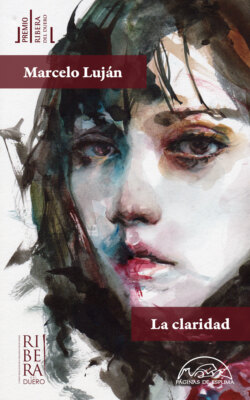

Читать книгу La claridad - Marcelo Luján - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеTreinta monedas de carne

Al ángel que extermina

el mundo lo ilumina

«Isabel», Ratones paranoicos

No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros

ni tengamos envidia unos de otros

Gálatas 5:26

Y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue?

Y ellos le pesaron treinta monedas de plata

Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo

Mateo 26:15-16

Puede que haya sido la belleza.

Con el crepúsculo y el aguijón siempre envenenado de los celos.

O el atenuante que dan las más inesperadas oportunidades.

Puede que haya sido apenas una comunión maldita de todos esos astros alineados para la desgracia.

Sería imposible precisarlo.

Lo cierto es que ahí van las dos, un tanto separadas pero envueltas en los albores de la primavera tardía. Van como si en verdad estuvieran dando un paseo por el valle. Un paseo que podría explicarlo todo: la casa y la tarde y enseguida el crepúsculo y en el corazón del bosque la aparición mágica de una oportunidad.

Tal vez la atracción de esa casa maldita.

Y los celos y el bosque y la maldad.

Lo cierto es que ahí van las dos.

Diez o quince metros separan una bicicleta de la otra. Astrid va delante, la empuja un ritmo sereno pero también vertiginoso. Va, además, escuchando música y por eso lleva unos cascos que apenas se notan en los recovecos de sus pequeñas orejas. Marta va detrás: un poco a rastras, arrepentida de haber salido del camping con la intuición de que Fran ya no la quiere. Hace un momento pedaleaba llorando. Del dolor a la ira no hay ni diez ni quince metros porque apenas hay distancia. Por eso ahora va enfurecida. Pedalea con esfuerzo. Y piensa. Piensa, Marta, mientras pedalea furiosa, las piernas agarrotadas por la voluntad. Piensa: Esta tía es imbécil. Y pedalea. Y mientras pedalea y maldice a Astrid, siente cómo el sudor le cubre la cara y el torso, y también la entrepierna y los muslos debajo de las mallas negras.

–Cuando la alcance se va a enterar –dice.

Y dice:

–Puta noruega.

Y pedalea.

Antes, la última vez que se detuvieron, cuando Marta entendió que aquello iba a ser una ruina y convenció a Astrid para que regresaran, le había pedido, con algún que otro furtivo por favor, que fuese más despacio, porque no estaba acostumbrada a tanto desgaste físico, que ella no pesaba cuarenta y cinco kilos ni esto era el Tour de Francia. Todo eso le había dicho antes. Tal vez lo del peso se lo haya repetido, con palabras y también con gestos. Y antes, en cuanto salieron de los límites del camping, le había advertido que ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que montó en bicicleta.

Ahora nada de todo eso importa y Marta suda y maldice sin poder dejar de pedalear, preguntándose si a Astrid las palabras le entran por un oído y le salen por el otro, si son los cascos o es una tara personal. O es que en ese país, piensa, Serán todas así de estúpidas y arrogantes. No entiende por qué se le adelanta constantemente, como si estuviese yendo sola y no le importara lo más mínimo el esfuerzo que está haciendo para poder seguirle el ritmo.

El sendero, desde hace un buen rato, es estrecho y ripioso. No hay sombra. No hay horizonte. Todo son montañas o algún arbusto y pendientes encendidas por el tibio aunque brillante sol de la tarde.

Ninguna de las dos lo sabe pero en la última bifurcación tomaron el camino equivocado y están yendo en dirección contraria al pantano y al camping. Tal vez Marta lo empiece a intuir pero no. Ni siquiera eso. O mejor: cuando comience a intuirlo, incluso cuando tenga ya la certeza, será tarde y tampoco le valdrá de mucho.

Y pedalea.

Y ve, de pronto, que Astrid se detiene. La ve de pie: su figura esbelta, el cuadro de la bicicleta entre las piernas, una zapatilla en la tierra, la otra sobre el pedal, una mano agarrada al manillar, la otra flotando cerca de la cintura. Y ve, sobre todo, que la observa por encima del hombro, como si solo se hubiese detenido para esperarla.

Marta todavía pedalea:

–Será hija de puta –dice.

No son amigas y nunca van a serlo. Y cualquiera podría afirmar que sería complicado encontrar a dos mujeres jóvenes tan opuestas, tan incompatibles, tan distintas y con tan distintos ánimos. No, no son amigas y no van a serlo ni en sueños. Se habían conocido tres días antes por puro azar, cuando Fran decidió aparcar el coche junto a una caravana de matrícula extranjera, en el primer sitio disponible que vio una vez dentro del camping, después de haber conducido casi ocho horas hasta el remoto pantano de San Nicolás.

Así opera el azar.

Ahora Marta detiene la bicicleta a un metro de Astrid. Está agitada. Dice:

–¿Te importaría ir más despacio?

Y dice:

–O sea, esperarme y no ir a tu bola.

Astrid, que apenas habla español, que apenas suda y a la que se le nota mucho su afición por el deporte, sin quitarse los cascos, asiente y enseguida sonríe. Y enseguida su pelo, tan rubio, tan fino y transparente, parece invisible bajo la intensa luminosidad del valle.

–¿Tú me entiendes cuando te hablo?

Astrid se quita uno de los auriculares, lo sostiene delicadamente entre los dedos:

–Qué.

–Que si te enteras cuando te hablo.

Entonces dice que sí, que por supuesto. Pero ya no sonríe. Y como si no quisiera hacerlo, observa la agitación y el cuerpo de la otra: las mallas negras, el sudor que sale hasta por donde no alcanza la vista. Es la primera vez que lo hace sin disimular. Observa a Marta desde sus vivaces ojos grises. Y no sabe Astrid que sus ojos grises tienen ese fulgor que solo conservan las personas a las que aún no les ha sucedido ninguna fatalidad. Eso no lo sabe.

Ni sabe el verdadero motivo del enfado de Marta.

Esto último tal vez lo intuya. O no. O no importa.

Pero lo que con total seguridad no sabe Astrid es que dentro de un rato, con el valle todavía iluminado por la tarde, Marta tomará la peor decisión de todas. Acaso la peor de todas las posibles.

La verdad es que eso no lo sabe ninguna de las dos.

Pero sucederá.

No se conocen de nada ni son amigas y cualquiera que las observara durante unos segundos sabría que nunca podrán serlo.

De pie en medio del sendero y de lo que ya es algo parecido a la nada, Marta no logra sacudirse la ira que arrastra desde antes de montarse en la bicicleta, cuando Fran le explicó que esta tarde echaban fútbol por televisión, y que le apetecía verlo, y que lo mismo iría con Thomas al bar del camping. Marta odia el fútbol. Lo odia con todo su corazón porque es una de las cosas que siempre los separa. Vive con la horrible sospecha de que para Fran el fútbol es más importante que ella. También con la certeza de que Fran, el día menos pensado, la dejará por otra. Por cualquiera que se le cruce, suele pensar, En el curro o en el metro o en la cola del súper o en la puñetera calle. Los corticoides la han transformado físicamente y la han convertido en algo que aborrece. Suele pensar: Ni me toca porque estoy hecha una ballena, fijo que ya no le gusto. Por eso la enfurece que él mire a otras, siempre más delgadas, siempre más sonrientes, siempre más amables y dispuestas.

–Pues entonces no sé por qué leches corres.

Astrid no dice nada: observa el entorno mientras se ajusta un auricular. Ya no le apetece interactuar con Marta y aunque no se le note, de tener la capacidad, por ejemplo, de teletransportarse, nadie podría dudar que habría viajado hasta su caravana en ese mismo instante.

Tampoco Marta dijo nada cuando Fran le explicó que iría con Thomas a ver fútbol. Su rostro se llenó de rabia, se levantó de la mesa y lo dejó hablando solo. Fue hasta el coche, cogió su pequeña mochila, una botella de agua, y regresó para proponerle a Astrid ir a dar un paseo en bicicleta. Fue lo único que se le ocurrió para despejarse pero también para separarlos. Estaban los cuatro bajo el toldo extensible de la caravana, sentados en la misma mesa en la que habían comido. Los cuatro, que no son amigos y solo se conocieron por casualidad. Astrid, un tanto sorprendida por el pronto, le habló a Thomas en noruego. Tal vez le haya preguntado qué le parecía la idea, o tal vez: A ti qué te parece, mi amor. O tal vez haya dicho: Qué mosca le ha picado a esta gorda de mierda. Nadie más que ellos dos lo supo. Lo que sí se supo es que Thomas esbozó una sonrisa y respondió en inglés: Dijo que sí y también dijo que podían usar su bicicleta.

Ahora, de pie en medio del sendero, Marta vuelve a recordar los ojos de Fran todo el tiempo encima de Astrid. Todo el tiempo durante toda la comida. Y jura que Astrid, en algún descuido de Thomas, respondió sosteniéndole la mirada a Fran. Será zorra, había murmurado y ahora que le viene la imagen a la mente, que si cerrara los ojos podría volver a ver todo como si contemplara una foto, el odio la invade casi con más fuerza que en aquel momento. Tiene ganas de pegar, de revolcarse en el suelo, de llorar y de insultar. Pero no hace nada de eso. Dice:

–Quítate los cascos cuando te hablo, coño. Que no te enteras.

Y piensa: Barbi de los cojones. Y aunque no se lo dice, también piensa: La próxima vez que me dejes atrás, me piro y aquí te quedas. Y también: Sola. Y también: Para que te follen los perritos de la pradera, so puta.

Todo eso piensa Marta mientras sostiene la bicicleta entre las piernas. Todavía agitada. Todavía envenenada por la ira y los celos y una diminuta pero filosa porción de verdad. No fue solo el fútbol. Claro que no. Y aunque ahora no piense en ello, la noche anterior, dentro de la carpa, le dijo a Fran: Tú miras mucho a la guiri, eh. Y él: Qué dices. Y ella: Lo que oyes, que de tonta no tengo un pelo, sabes. Y él: No flipes, tía. Y ella: Que no me llames tía, hostias. Y enseguida: Eres un cabrón. Y se dio la vuelta sobre la colchoneta y Fran ya no dijo nada y también se dio la vuelta sobre la colchoneta. No fue el fútbol y ella lo sabe y también sabe cómo escuecen los celos. Aunque lo niegue de la boca para fuera. Que te follen, que os follen, vuelve a pensar Marta con la bicicleta apretada entre los muslos.

Astrid, en silencio, continúa con un auricular fuera, colgando como un péndulo de su otra oreja. Apenas habla español aunque suele entenderlo si las oraciones no son muy complejas o el acento muy cerrado o las intenciones del otro muy retóricas.

Marta, que de retórica y complejidad sintáctica tiene más bien poco, suelta la bicicleta, se quita la mochila y saca la botella de agua. No queda mucha y bebe hasta la última gota sin separar el gollete de sus labios. Ambas llevan el pelo recogido, Astrid más que Marta. Ambas empiezan a darse cuenta de que este camino no es el de regreso, que no se parece en nada a ninguno de los caminos y senderos por donde habían estado. Nada hay en el recuerdo que las haya traído hasta aquí y empiezan a comprender que están perdidas. Astrid más que Marta. Porque Astrid no sabe español pero sí sabe qué es un camino de senderistas y qué una línea de tierra por donde apenas pasa o pasará nadie.

–No es bien ir por aquí –dice.

Todavía quedan horas de sol y más aún de luz pero están completamente perdidas en medio del valle y no habrá en los relojes horas de luz y mucho menos de sol que les alcancen para regresar al camping antes del crepúsculo.

Marta, mientras coge el móvil de la mochila, dice:

–Eso ya lo sé yo, lista.

Y murmura:

–Mira, paso de tu culo.

Y aunque solo sea una expresión, un modo despectivo de cerrar la conversación, dentro de un rato, la que dijo que pasará del cuerpo de la otra, no pasará en absoluto.

A veces un cuerpo es la salvación: la única oportunidad de redimirse y por qué no de vengarse.

También así funciona el azar.

Astrid se quita finalmente el otro auricular. Enrolla el cable. No deja de otear, ya con cierta impaciencia, el entorno.

–Vamos a pueblo –dice.

Ya sentada sobre la hierba gruesa que crece a la vera del sendero, con el móvil en la mano, Marta contesta sin despegar la vista de la pantalla del aparato:

–¿Pueblo? ¿Qué pueblo? Aquí no hay ningún puto pueblo.

Y enseguida dice:

–¿O no te das cuenta? Estamos en medio de la nada, tía.

Y enseguida, como si ahora solo le hablara al teléfono:

–Esto no rula, joder.

Y maldice sacudiendo un par de veces las piernas y levantando polvareda con los bordes de las zapatillas. Había intentado conectar el GPS pero la escasa cobertura de esa zona del valle se lo impidió.

–Oye, mira si tienes cobertura. Prueba a ver.

Astrid tarda en entender. La otra se lo repite, le enseña su teléfono agitándolo en el aire.

Pero tampoco el móvil de Astrid tiene cobertura.

Marta enfurece de pronto. Dice:

–¿Sabes? Todo esto es tu puta culpa.

Los ojos grises de Astrid se abren como se abre la tierra cuando la parte un rayo. Así.

–¿Por qué insulto?

Marta no responde. O sí: se mofa. También hace un gesto con la mano, displicente. Y se pone de pie.

–Vamos –dice.

Y sin entusiasmo, ambas retoman la marcha.

Nada de lo que sucederá dentro de un rato debería suceder nunca. Ni en los sueños ni en la vigilia ni en el único y diminuto y a menudo absurdo mundo que habitan los vivos. Porque nadie debería nunca decidir el daño ajeno. Y menos aún desde la lucidez. Ni el daño ni el dolor ni la devastación ni el perjuicio. Nada de lo que sucederá dentro de un rato debería suceder nunca pero sucederá de todos modos.

Ahora van juntas, casi a la par, y cualquiera que las observara a la distancia podría pensar que son amigas, esto es, que se protegen y se protegerán, que se defienden mutuamente, ahora pero también en el futuro o al menos en el futuro cercano, porque existe entre ellas solidaridad, compañerismo, respaldo y protección, y que ambas desean, para la otra, solo el bien.

Pero no.

Van en silencio. La primera en ver la casa es Astrid. Pedalea despacio procurando no dejar atrás a Marta. Lo que ve está a unos doscientos metros y en realidad solo ve el tejado y algún trozo de pared recortado tras la línea del aligustre. Marta también ve el aligustre y el tejado y tampoco dice nada: ya no se siente a rastras pero no consigue olvidar aquello que la perturba.

Aunque de cerca sería muy fácil de detectar, ninguna de las dos ve todavía el abandono. De la casa y del aligustre y de la hierba que rodea la casa hasta toparse con el aligustre. Tampoco ven la piscina, por supuesto, ni la lona que alguna vez cubrió el rectángulo que forma el vaso. Ni el cartel de SE VENDE amarrado con alambre, ni el que está de cara al bosque ni el de la entrada principal. Vienen pedaleando desde el corazón del valle y todavía no pueden ver nada de eso. Creen que la casa está habitada: ninguna de las dos lo dice pero confían de pleno en ello y es esa confianza la que las ciega.

La primera en ver la casa había sido Astrid pero es Marta quien se adelanta y llega y, sin bajarse de la bicicleta, se asoma por encima del aligustre. Enseguida intuye que allí no hay nadie desde hace mucho tiempo.

–Me cago en tus muertos.

Entonces llega Astrid. Tampoco se baja de la bicicleta. Observa la casa, las maderas que clausuran las ventanas, la hierba crecida como si allí nunca hubiese pisado el ser humano.

–Abandonado –dice.

Y enseguida dice algo más, pero lo dice en su lengua y como si lo murmurara. Tal vez haya dicho Lo que nos faltaba. O Qué putada. O Vaya suerte la nuestra. O Vaya suerte la mía: perderme en medio de un valle con esta chiflada dando por saco. No se sabe lo que murmuró. Lo que sí se sabe es que Marta no dijo nada. O sí, dijo:

–Es tu puta culpa.

Y nuevamente:

–Toda esta mierda es tu puta culpa.

Astrid, los ojos grises bien abiertos, se queda en silencio unos segundos. Tal vez, durante esos segundos de silencio, dude de la realidad. Después de dudar, finalmente dice:

–Por qué culpa de mí.

Tarda muy poco la sangre en hervir.

–¡Que por qué!

Y más. Y como si se lo dijera a ella misma:

–Qué huevos tienes.

Y enseguida, ya con toda la furia desbordándole el cuerpo:

–Te lo diré, bonita: porque le haces morritos a mi chico, gilipollas. Que eres una zorra y una gilipollas. ¿Te enteras?

Astrid, quieta encima de la bicicleta, con el rostro encendido de rojo pero sin entender del todo lo que le está recriminando la otra, no solo duda sino que tiene la mala idea de murmurar palabras en noruego.

Y Marta, la sangre hervida y la ira fuera:

–Oye.

Astrid ya no murmura. Puede que se haya dado cuenta a tiempo.

–Como cuchichees en tu idioma otra vez, te meto.

No entiende ese último verbo conjugado de ese modo pero sí entiende el carácter agresivo de la amenaza. El peligro siempre se entiende.

Cualquiera que hubiese oído esa conversación, cualquiera que hubiese visto el gesto de Marta en ese momento, no habría tenido dudas de que le pegaría, de que se le iría encima como una fiera para agarrarla, como mínimo, de los pelos, de la coleta rubia que le sobresale a Astrid a la altura de la nuca. Cualquiera que las hubiese visto así, una frente a la otra, los ojos bien abiertos y los dientes bien apretados, la duda y el peligro y la sangre hervida, diría que sí, que el puño cerrado de Marta volaría directo hacia la cara de Astrid, cerca de la nariz o de la boca o incluso, de modo exacto, en medio de la nariz o en medio de la boca.

Y eso es lo que habría pasado de no ser por un sonido. Un sonido que salió de la mochila de Marta y que nadie más que ella alcanzó a percibir. Por eso saltó de la bicicleta y se quitó la mochila y sin tiempo a casi nada cogió el móvil y comprobó que tenía cobertura.

Lo primero que hizo fue marcar el número de Fran.

Varias veces. Porque ninguna de las veces Fran contestó.

Ahora Marta va de un lado a otro por el sendero de tierra: tres o cuatro metros, gira sobre sus pasos, y otros tres o cuatro metros en dirección contraria, siempre con el teléfono pegado a la oreja. Vuelve a marcar el número, vuelve a pegarse el teléfono a la oreja, vuelve a andar para un lado y para otro. Nada.

La sombra del bosque ya cubre toda la tierra del camino y también el aligustre contra el que Astrid, después de bajarse de la bicicleta, había apoyado la espalda y enseguida flexionado las piernas y ahora, después de todas esas acciones, allí está sentada, viendo cómo la otra insulta sin dejar de caminar e intentar comunicarse.

Yendo de un lado a otro, Marta dice:

–Coge el teléfono, joder.

Y lo repite.

Astrid, de cara al bosque, no dice nada. No sabe que los árboles son abedules y tampoco sabe que dentro de muy poco, Marta se adentrará entre esos abedules para orinar. Lo que sí sabe es que su teléfono también tiene cobertura. Y no se lo dijo a la otra pero ya le envió un mensaje a su chico con la localización. Y cualquiera que la viese allí sentada, las rodillas flexionadas, los brazos descansando sobre las rodillas, se percataría de su relajación, de su tranquilidad, de que sabe que más temprano que tarde vendrán a recogerla. Porque Thomas ya le confirmó que irá a por ella. Se comunicaron en noruego y puede que él le haya dicho: Vale, no te preocupes. O mejor: Descuida, cariño. Ella lo sabe. Lo que no sabe es que ni Thomas ni Fran saldrán del camping antes de que termine el partido de fútbol que están viendo juntos, en el bar, mientras beben cervezas y ríen e ignoran, porque esas cosas siempre se ignoran, que les aguarda la desgracia. Sobre todo a Thomas.

Marta, de pie en medio del camino, con todos esos altísimos árboles detrás de ella, ve a Astrid sentada y relajada y con las muñecas apoyadas en las rodillas. En una mano el teléfono, en la mirada el descontento que las separa. Y desde esa distancia que las separa, cae en la cuenta de que es muy posible que Thomas sí haya atendido la llamada de Astrid.

Conecta el GPS. Busca el camping arrastrando el dedo por la pantalla.

Pero el camping no aparece porque ni siquiera sabe el nombre. De hecho, ni siquiera sabe si tiene un nombre. Solo puede verse el pantano de San Nicolás, al noroeste. Marta acaba de comprobarlo. Y hurgando en el mapa ve, además, que tienen cerca la carretera nacional. Y que la carretera nacional bordea todo el valle hasta desembocar en la orilla norte del pantano. Da igual, piensa Marta. Y piensa eso porque sabe que, aun con la carretera cerca, ya no alcanzan las horas de luz para llegar al pantano y al camping. Y que no es buena idea pedalear por una carretera en medio de la oscuridad.

Por eso aceptará quedarse allí hasta que las recojan.

Ahora se miran durante un instante: una en medio del camino de tierra, la otra sentada contra el aligustre de la casa. Un instante que en los relojes apenas es tiempo. Un instante difícil de medir porque a veces el tiempo no trascurre: se congela. Quién pudiera explicar esos extraños momentos en donde el tiempo de los relojes desaparece y solo vive y existe en la intensidad de las acciones.

Ninguna de las dos supo, cuando les habría valido, que estaban a un kilómetro escaso de la carretera. Ni que de seguir en la misma dirección en la que venían antes de detenerse para observar la casa abandonada, habrían dado inevitablemente con ella, después de pasar la curva que sí ven, que siempre tuvieron presente, allá a lo lejos, donde se pierde la vista.

Marta se acerca al aligustre. No quiere hablar con la otra pero la carcome una certeza. Dice:

–Qué, ¿tienes cobertura?

Astrid levanta la cabeza. Asiente.

Y después dice:

–Thomas viene. No sé tiempo.

Y dice:

–Esperar. Aquí.

–¿Le has mandado la ubicación?

–Sí, ubicación.

Marta no dice nada. Tal vez haya pensado Pues ya está. Y también: A joderse y a esperar aquí plantada como una subnormal. O mejor: Por la princesita rubia sí que movéis el culo, cabrones. Sin apoyarse en el aligustre, de espaldas al bosque de abedules, se queda observando la casa. El porche y las ventanas clausuradas con maderas, la hierba alta que recorta la imagen por debajo y las montañas que aparecen entre el tejado y el cielo del valle. Cerca, la piscina: inmensa, los azulejos rotos, una lona rota y medio hundida en el agua podrida y verde. Desde donde está, no puede ver la entrada principal de la parcela, ni el cobertizo ni los cerezos que están en flor en esta época del año. Ahora y desde donde está, no puede ver nada de eso pero dentro de un rato sí: dentro de un rato ambas verán las flores blancas de los cerezos y las maderas oscuras del cobertizo y entre esas visiones sentirán como si el cielo del valle desapareciera de pronto. Sobre todo Astrid.

Marta observa la casa, el abandono, el silencio, la quietud. Sabe que solo resta esperar. Entonces dice:

–Oye, tía: voy a mear.

Y cruza toda la sombra: la del camino de tierra pero también la que disipa la hojarasca de la primera línea de abedules. Es la misma sombra que ya cubre la piscina y la casa. Pronto, el lento pero implacable manto del crepúsculo lo cubrirá todo.

Desde donde está sentada, Astrid ve a la otra alejarse y enseguida desaparecer en el bosque.

No tardará mucho en ponerse de pie, en colocarse los cascos, en sentir los primeros fríos del final de la tarde. Aunque antes sentirá otra cosa: sentirá la inmensidad más absoluta. Así. Y observará un marcado movimiento de las altas copas de los abedules, como si soplara el viento que en realidad no sopla. Y oirá, con la nitidez con que se oyen las acciones más reales, sacudirse la hierba alta que rodea la casa y la piscina. Y estará segura de que también escucha un chapoteo en el agua podrida y verde: un sonido cercano, del todo audible y desde luego inconfundible: el sonido del agua cuando es golpeada con fuerza. Entonces sí se pondrá de pie. Y se girará hacia la casa con el cable de los auriculares en las manos, todavía enrollado. Y nunca se lo dirá a nadie porque esas cosas nadie las cree nunca, pero jurará haber visto algo yendo en dirección a la casa. Una persona, jurará. Una persona que no iba andando sino en silla de ruedas. Nadie le creerá nunca pero jurará haber visto una melena y unos brazos jóvenes agitándose para avanzar entre la hierba alta. Todo ocurrirá en un instante, en un brevísimo destello bajo la luz cada vez más apagada de lo que todavía no es crepúsculo.

Nada de lo que sucederá a partir de este momento debería suceder nunca. Porque nadie debería nunca decidir el daño ajeno. Ni siquiera cuando ese daño supone la salvación de su propio pellejo.

Hace rasca, joder. Eso es lo que piensa Marta mientras se adentra lentamente en el bosque. Con cada árbol que deja atrás, mira por encima del hombro en dirección al camino de tierra y a la casa. Quiere estar segura de que la otra no pueda verla en cuclillas, con las mallas y la ropa interior bajadas. Por eso se sigue adentrando en el bosque. A ver cuándo viene el príncipe a rescatar a la princesita, piensa sin dejar de avanzar. Y también: Igual el guiri viene con Fran. Y también: Puto friki, se va a enterar por no cogerme el teléfono. Y además: Ya está bien de tratarme como a una mindundi, hombre, ya está bien. Todo eso piensa Marta ahora que se detiene junto al tronco de un abedul. Antes de empezar a bajarse las mallas negras, se gira y mira por última vez hacia el ya invisible camino de tierra. Entonces sí se baja las mallas hasta más allá de las pantorrillas. Después el tanga. Y después, con las manos apoyadas en los muslos, flexiona las rodillas. Más. Su mirada, de pronto, se queda clavada en un punto cualquiera del suelo. Enseguida siente el calor de la orina. Y el sonido que hace al salir de la uretra. También siente una suerte de alivio. Lo que no siente Marta son los pasos, el calzado haciendo crujir la hojarasca. Aun siendo seis los pies que se le aproximan por detrás, no los detecta ni los detectará hasta que sea demasiado tarde. Tres pares de zapatillas. Tres jóvenes que se acercan con sigilo. Los tres por detrás de ella y del tronco que mal le guarda la espalda. Ella todavía no lo sabe pero uno de los jóvenes lleva perilla y otro la cabeza afeitada y el que ejerce liderazgo lleva pendientes y parche. Ni sabe que los tres llevan, por supuesto, la misma voluntad y el mismo arrojo.

El bosque y los hombres jóvenes la acechan.

Eso tampoco lo sabe.

Y en el preciso momento en que termina de orinar, cuando se ha medio incorporado y sus manos buscan el elástico del tanga, el de perilla la asalta y le tapa la boca y la aprisiona, también, con el otro brazo, y en la misma acción la arrastra hasta que consigue reducirla. Está desnuda de la cintura para abajo y sus mallas, a la altura de los tobillos, le impiden sacudir las piernas. Lo intenta. Se revuelve. Pero no lo consigue. Ya está en el suelo del bosque, con el de perilla encima de ella, sentado a horcajadas, mientras el calvo le sujeta los brazos por encima de la cabeza. Siente la fuerza y el peso y la impotencia. Está, en efecto, inmovilizada y desde luego aterrorizada y por qué no avergonzada. Y por qué no indefensa. No se fija en la perilla que recorta los labios y la barbilla del joven porque nadie se fija en esas cosas cuando la desesperación y el miedo estrangulan. Solo perdura el recuerdo de una voz diciendo Que dejes ya de chillar, hostias. Es verdad que Marta nunca dejó de pedir auxilio con toda su energía. Pero la mano que le tapa la boca trasforma sus gritos y sus súplicas y su energía en unos sonidos apagados, acaso secos, y del todo inútiles. El de perilla, siempre a horcajadas, siempre enmudeciéndola, le sube un poco la sudadera y la camiseta y le arranca el sujetador. Los pechos de Marta parecen derretirse hacia los lados. El calvo, sin soltarle los brazos, dice:

–Joder, tío. Qué asco de gorda.

Y el de perilla dice:

–Mejor. Verás como tiene el coño apretado.

Y dice, acercando su frente a la frente de Marta. Los ojos contra los ojos y su nariz y su aliento:

–A que tienes la rajita cerrada porque no te folla ni dios.

Y ríe. La risa extendida encima de su mano. De esa mano que tapa la boca de Marta.

El calvo también ríe. Y después o mientras tanto, habla:

–Da un poco de grima, colega –dice.

De vez en cuando Marta consigue ver el cielo del valle, cada vez más apagado. Y las copas altísimas de los abedules.

El de perilla baja la mano y escora un poco el cuerpo. Continúa tapándole la boca con fuerza. Continúa mirándola desde muy cerca. Y continúa bajando la mano. Sus dedos enseguida encuentran la vulva. Son las yemas de casi todos los dedos las que reconocen pero son solo dos los que entran.

Así.

Marta comienza a llorar.

Está de cara al cielo del valle, casi siempre oculto. Y la gravedad hará ahora con sus lágrimas lo mismo que hizo antes con sus pechos.

Todavía no sabe que tendrá una oportunidad para librarse porque esas cosas nunca se saben ni tranquilizan a tiempo.

El de perilla insiste. Dice:

–Más lloriqueas, más me pones.

Y el calvo dice:

–Hazla que se cague.

El de perilla no dice nada: ríe.

El otro tampoco dice nada. Está ahí, de pie, en silencio. Lleva un parche en el ojo izquierdo y pendientes en ambas orejas. En realidad no son exactamente pendientes sino unas argollas incrustadas que le expanden el lóbulo. El de perilla y el calvo creen que el otro ya debería haberse desajustado el cinturón, que ya debería haber dicho Quita. Y enseguida: Sujetadle las manos. Y enseguida cubrir a la chica con todo el peso de su cuerpo. Pero nada de eso sucede todavía.

Siempre que le fue posible, Marta estuvo mirando al hombre joven que le tapaba la boca. Mirando sin ver: su perilla y sus dientes y su aliento y su risa. Hasta que oyó el chasquido y entonces, por primera vez, volteó la cara y se fijó en el del parche.

El chasquido lo hizo una estridente navaja automática.

El del parche se acerca. Le da una patada a la altura de la axila. Después un puñetazo en la cara. Aun con la boca tapada, el grito de Marta suena tan vívido. Y aunque sus ojos solo están para seguir el filo que enseña la navaja, las lágrimas, de pronto, la ciegan. Brota sangre desde una de sus cejas.

El del parche habla por primera vez:

–Te callas –dice.

Y la coge de los pelos y le sacude la cabeza y solo después de esas acciones le coloca la punta de la navaja en la mejilla. Y presiona.

–¿Quieres que te raje?

Y enseguida:

–Di. ¿Eso quieres?

Marta niega con la cabeza.

–Pues entonces calladita.

Y rebusca en los bolsillos de la sudadera de Marta. Encuentra el móvil. Se pregunta dónde tendrá la cartera. Dice:

–Sebosa. Te veo la grasa y me entran arcadas.

El de perilla ríe:

–Déjame follarla.

Y el calvo:

–Sí, que le pete ese culo gordo.

Marta no dice nada. La sangre y las lágrimas ya son la misma y viscosa sustancia que recorre y cubre una franja del lado derecho de su cara. Todavía le duele el cuero cabelludo, como si la mano siguiera tirando de sus pelos. Aprieta los párpados. Quiere decir algo pero no puede.

El del parche dice:

–Hazle lo que te dé la gana.

Y dice:

–Primero quítale un calcetín y méteselo en la boca.

Marta quiere decir algo.

Todavía no puede hacerlo.

Pero podrá.

Podrá porque tendrá un par de segundos. Una bocanada de aire que entrará y enseguida comenzará a salir envuelta en palabras. Cuando la mano que tapa su boca deje de hacerlo. Uno o dos segundos que le serán suficientes. Aun con la navaja punzando su mejilla y bajo la amenaza de no hablar, Marta lo hará. Dirá: Esperad, esperad. Y alguno de los jóvenes dirá: Que te calles, coño. Pero Marta no se callará, correrá todos los riesgos porque confiará en eso que solo ella sabe cuándo se le ocurrió. Hay una tía, dirá. Y enseguida: Una tía buena. Allí. Y acompañará esa última palabra con un leve movimiento de ojos que señalarán hacia el camino de tierra. Y entonces los tres jóvenes se quedarán un tanto inmóviles, tal vez se miren entre ellos, tal vez incrédulos. Y Marta se dará cuenta de que tal vez funcione. Todo le dará igual mientras consiga librarse. No será un cebo. O sí. O una oferta suculenta y de imposible rechazo. Qué hablas, dirá alguno de los jóvenes. No lo tenía planeado porque quién podría planear algo así. Y dirá: Está sola. Y el del parche, todavía con la navaja en vilo, Que te calles. Pero Marta ya no se callará. Insistirá, cada vez con más ahínco. Hasta que dirá, casi gritando, Es una puñetera barbi, joder. Y entonces alguno de los tres le soltará un puñetazo. Chilla otra vez y verás. Y también: Qué dices de barbi. Y también: Nos tomas por gilipollas. Y ella negará con la cabeza mientras escupe saliva y sangre por el último puñetazo certero. Y como enfadada dirá una nacionalidad. Pero no la verdadera nacionalidad de Astrid. No dirá noruega sino sueca, porque creerá que así será más fácil que visualicen la oferta. Y en verdad será más fácil. La incredulidad de los tres jóvenes comenzará a cobrar cuerpo de posibilidad. Y entonces no dirán nada. O sí. Pero ya estará sembrado el más persuasivo e irritante de los venenos: el de la duda. Y el del parche ordenará que lo comprueben. Id a ver, dirá. Y enseguida dirá a Marta: Como sea una trola te vas a enterar. Eso le dirá al tiempo que la navaja comenzará a tomar distancia de la mejilla. Y Marta creerá que lo logró. Y cerrará un instante los ojos. Y al abrirlos contemplará el cielo cada vez menos brillante, siempre recortado u oculto por las altísimas copas de los abedules.

Antes, el del parche había dicho Quítale un calcetín y méteselo en la boca.

Ahora el de perilla se gira, todavía a horcajadas sobre Marta, para quitarle la zapatilla y en el mismo movimiento dice:

–Verás cómo sí te gusta, guarra.

Es entonces cuando le libera la boca.

Es entonces cuando Marta dice:

–Esperad, esperad.

Y después dice todo lo demás.

Nunca nadie debería hacer algo así.

Y después, después de haberlo dicho todo, después incluso de que los tres jóvenes comprobaran que Marta no mentía, que en verdad existía la sueca, como comenzaron a llamarle a partir de ese momento, que en verdad estaba sola y reducirla sería bien sencillo, solo después de todo eso Marta tendrá las primeras certezas de que logró su cometido.

El del parche dice:

–Venga, vamos a cogerla.

Y dice al calvo:

–Tú quédate aquí.

Y sin siquiera mirar a Marta:

–A la mínima pollada, le zurras.

Y dice:

–Toma, mejor.

Y la navaja vuela hasta caer a los pies del calvo.

Marta no dice nada. Se sube el tanga tímidamente y enseguida las mallas y también se coloca la sudadera y cuando intenta medio incorporarse, el calvo la coge de los pelos y la lleva casi a rastras hasta el árbol más cercano. Marta no quiere gritar, no quiere hacerlo y lo reprime pero no el quejido que se oye agudo y por qué no virulento y tal vez diga Me haces daño, o Me haces daño, cabrón hijo de puta. Y el calvo tal vez diga Te jodes, o Te jodes por perra. O mejor: A que te cierro la puta boca de un guantazo. No tiene demasiada importancia qué se dicen mientras en el valle cae para siempre la tarde.

Tampoco tiene demasiada importancia la mala fortuna de esperar con los cascos puestos y tarareando bluegrass y por si fuera poco de espaldas al bosque, con la mirada puesta en aquella casa abandonada y en las montañas que dibuja el horizonte. Tampoco tiene importancia porque le habría pasado más o menos lo mismo de haber estado atenta, expectante, sin música que la distrajera, incluso de frente a los dos jóvenes que salieron del bosque a la carrera, que cruzaron el camino a la carrera y que se le abalanzaron después de asestarle un puñetazo cerca de la oreja. Lo que sí importa es que el puñetazo, eficaz, inesperado, macizo, fue como una bomba en la cabeza de Astrid. Su cuerpo se desplomó contra el aligustre. El de perilla tal vez haya dicho Joder, tío. O mejor: Joder, tío, la has dejado kao. Y quizás haya esbozado una mueca tan parecida a la sonrisa.

El del parche no dice nada, salta el aligustre y entonces habla:

–Pásala para este lado.

Después, enseguida, el de perilla también saltará el aligustre. Y después, ambos bordearán el perímetro de la parcela con el cuerpo de Astrid a cuestas: uno la sujetará por las muñecas, otro la sujetará por los tobillos. Y sin detenerse, mientras la sujetan y avanzan, ambos observarán sus piernas y la piel expuesta de su cintura, observarán su ombligo pequeño y claro, acaso los siempre llamativos y muchas veces sobresalientes huesos de la cadera, y también su rostro, barbilla, boca, nariz, párpados, pero mucho más la boca: un tanto entreabierta y los labios pálidos. La excitación, quién pudiera dudarlo, les nublará la vista. Y después llegarán al cobertizo. Y después, cuando los tres estén dentro, el del parche dirá Quítale todo, y también A qué esperas. Dos frases cortas pero determinantes que dirá mientras se desajusta el cinturón con los ojos clavados en el pubis de Astrid, que enseguida quedará al descubierto. Después vendrán las bofetadas y un quejumbroso despertar. El desconcierto y el peso y por supuesto los gritos y por qué no el dolor. Y las manos que sujetan. Y otra mano que tapa otra boca.

Así.

Marta piensa en Fran pero también en Thomas. Sabe que vendrán de un momento a otro. Por eso piensa qué dirá cuando lleguen. Lo cierto es que ya lo sabe. Lo supo un instante antes de decir Esperad, esperad. Dirá que las atacaron. Tres tíos, dirá. Y dirá que ella había ido a orinar entre la vegetación y que todo ocurrió de pronto. Y dará a entender que a las dos les sucedió lo mismo: el mismo miedo, el mismo ultraje. Aunque esto último tampoco será cierto porque dentro de un rato comprobará que a Astrid, los tres jóvenes, le harán cosas que no le hicieron a ella. Entonces dirá que las separaron, que no pudieron defenderse, que pidieron auxilio a voces, que no había ni un alma, que todo fue horrible. Eso dirá. Que las violaron en distintos sitios, en distintos momentos. Y que todo lo demás no lo recuerda. Tres tíos, dirá. Y llorará y se cubrirá el rostro como si de ese modo pudiera ocultar y sostener y tapar todas las mentiras.

Ahora está sentada con la espalda y la nuca contra uno de los abedules. Magullada y en silencio pero al fin vestida. El calvo la vigila de cerca. Ninguno de los dos sabe qué está sucediendo en el cobertizo, ni que pronto tendrán que ir hasta allí. El calvo tal vez lo intuya porque no sería la primera vez que se cuelan en esa parcela abandonada, que nadie en toda la comarca quiere comprar ni alquilar ni tan siquiera acercarse porque todos saben que es un territorio marcado por la desgracia.

Marta, magullada pero vestida, piensa. No dice nada: todo está en su cabeza: el pasado, el presente, el futuro. Sobre todo el futuro.

El calvo lee en la pantalla del móvil: Ven a la casa de los ahogados y trae a la gorda. Y enseguida dice:

–Levanta.

Marta no sabe que la parcela tiene ese mote, ni que en la piscina de la casa, no hace tantos años, se ahogaron dos adolescentes: dos hermanos mellizos que también se inocularon, entre otras ponzoñas, la de la traición. No sabe nada de eso porque ni siquiera sabe adónde la lleva el calvo. Tiene un corte en la ceja y otro en el labio y todavía le duele el cuero cabelludo y más aún debajo de la axila, ahí donde el del parche le dio aquella primera y eficaz patada.

Todavía están en el bosque cuando Marta se detiene. Le cuesta respirar. Por primera vez cree que la matarán. Tiene esa sensación. Y la tiene como un estremecimiento que de pronto la ahoga. Nos van a matar, piensa. Y también A la barbi igual ya se la han cargado. Y también Me cago en la puta, no quiero morir. Y mientras piensa no siente dolor ni rabia ni frío. Ni arrepentimiento.

Están, todavía, entre los árboles. Uno detrás del otro. Quietos. Las pisadas dejan de hacer crujir la hojarasca y arriba, más allá de las copas de los abedules, el cielo del valle ya está del todo abducido por el crepúsculo.

Marta escucha, otra vez, el chasquido de la navaja. El calvo la empuja.

–Que tires, hostias –dice.

Enseguida llegarán a la primera línea de abedules y no tardarán en cruzar el camino de tierra. Después, el calvo le ordenará que se cuele por uno de los huecos del aligustre. Después bordearán el perímetro de la parcela. Ninguno de los dos dirá nada hasta que lleguen al cobertizo. Será en ese momento y no antes cuando Marta escuche a Astrid. La escuchará por primera vez después de dejarla allí, pegada al aligustre, todo silencio entre el bosque y la casa. Escuchará gritos y cierto conato de llanto, aunque nada de esto lo escuchará con nitidez hasta que le ordenen sentarse contra el lateral del cobertizo. El calvo dirá: Siéntate ahí y ni se te ocurra hacer ninguna gilipollez. Y enseguida golpeará la puerta con los nudillos, sin dejar de vigilar a Marta. Entonces saldrá el del parche. Los dos jóvenes hablarán por lo bajo. Será un diálogo breve, palabras y gestos a los que Marta no prestará demasiada atención porque estará escuchando, ya con nitidez, el llanto de Astrid. Puede que no sea llanto sino más bien un conjunto de lamentos, casi siempre sesgados por lo que ella sospechará que es una mano, tal vez un calcetín embutido en la boca. No sabrá Marta que primero fue el del parche y después el de perilla y que después, mientras esperaban, el de perilla le dio la vuelta y le separó las piernas con sus propias piernas, con el peso y con la obstinación, mientras el del parche sujetaba las muñecas y observaba aquellos párpados tan apretados, tan enrojecidos, tan suplicantes. Eso Marta nunca lo sabrá. Ni siquiera cuando estén en comisaría y Astrid no consiga expresarse con claridad y entonces Marta complete a su antojo el relato de los hechos.

Ahora se abren paso entre la hierba alta que rodea y cubre la parcela. Ven, de pronto, el blanco de los cerezos en flor. La imagen es algo fluorescente bajo el manto apagado del crepúsculo. También ven el cobertizo, el calvo más que Marta puesto que ella ni siquiera sabe que ese sitio existe. Hasta que se acercan. Hasta que llegan y el calvo se adelanta y entonces los dos se detienen.

–Siéntate ahí y ni se te ocurra hacer ninguna gilipollez.

Los dos oyen el conjunto de lamentos y varios gruñidos y algún chasquido. Todo está mezclado y revuelto hasta que de pronto solo se escucha la voz apagada de Astrid. Es un instante. No son frases en español y ni siquiera son frases completas pero cualquiera que las oyera podría asegurar que está mentando o llamando o pidiendo o recordando a la madre.

El calvo golpea la puerta con los nudillos. Enseguida sale el del parche. Ambos mantienen un diálogo efímero y por qué no predecible que Marta observa sin poder quitarse de la mente lo que sigue sucediendo dentro, a un palmo de donde está sentada. Entonces el calvo entra en el cobertizo y el del parche se aproxima a Marta. La mira desde arriba. La mira con una expresión poco ambigua. Dice:

–Me das más asco que antes.

Y también, aunque volviendo la cara:

–Puta gorda chivata.

Y eso será todo. O casi todo.

Porque después, tal vez un cuarto de hora después, cuando se escuche el claxon de un coche, primero a lo lejos pero enseguida acercándose a la casa, siempre por el camino de tierra, el del parche golpeará varias veces las maderas del cobertizo y dirá, también varias veces, Vámonos. O: Venga, vámonos. Y cuando los tres estén fuera y dispuestos a desaparecer con la misma celeridad con la que aparecieron en el bosque, el del parche accionará la navaja automática y cortará, tras un movimiento rápido de imposible anticipación, la cara de Marta. Así. Desde el pómulo hasta la quijada. Será un corte limpio en medio de la mejilla izquierda. Eso por chivarte, dirá. Y Marta apenas tendrá tiempo de llevarse la mano a esa zona del rostro, y apenas emitirá algo parecido a un suspiro porque siempre es algo parecido a un suspiro lo primero que emite el sorprendido. Y entonces el claxon sonará más cercano que nunca. Y entonces los tres jóvenes emprenderán la huida bajo el ya oscuro cielo del valle.