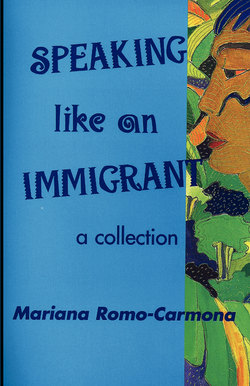

Читать книгу Speaking Like An Immigrant - Mariana Romo-Carmona - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

La virgen en el desierto

ОглавлениеLa señora había muerto sin decir casi una palabra a nadie, porque todo lo habíamos sabido a través de su hijo. Ella, de vez en cuando, dirigía una palabra a dos a mi madre, o tal vez se quejaba, aunque casi no se podía oír con el ruido del camión. Pero ahora lo escucho todo demasiado bien, y mientras yo pretendo conciliar el sueño en el dormitorio donde duerme mi hermana menor, los sollozos del muchacho que no ha dormido en cuatro noches no me llegan. Está callado en la cocina, sentado con mis padres; mamá siempre sabe qué decir. Yo no, yo no sé ni qué pensar, ni si debo dormirme o quedarme despierta, solo quiero que llore el muchacho delgado que no ha dormido en cuatro noches.

La señora llevaba el pelo largo en un moño, y mamá la tenía apoyada en sus brazos para que respirara mejor. A veces creo que le decía algo, aunque con el ruido del camión, no se oía mucho. Nuestros pensamientos parecían ser lo único que se oía con el ruido del camión. Todavía siento esa vibración del vehículo viajando sólo por la pampa oscura por kilómetros y kilómetros de vuelta a la ciudad. A veces el milico joven nos contaba una historia y el gringo que manejaba se reía con una risa ancha; pero éste no era yanqui, era holandés, aunque igual tenía acento y pelo rubio. El milico hablaba de su novia que tenía ojos pardos, y la señora sonreía aunque estaba enferma. Mamá me dijo que cantara un rato y yo canté “Niña en tus trenzas de noche”, la canción favorita de mamá porque se trataba de una campesina chilena del sur, donde todo es verde. En el desierto, se ve amarillo al mediodía y rojizo al atardecer, con facciones indistinguibles bajo la luna y la niebla.

A mi me gusta el desierto porque me siento ligera; a los niños de once o doce años no les afecta la altura , pero a mi madre le da puna y se siente mal. Mis padres y otros artistas y poetas quieren organizar una feria de arte en la región para el fin de 1964, por eso acompaño a mi madre a invitar a la gente a que traiga sus artesanías a la exposición de la feria en Calama. Una vez cuando fuimos al desierto, pasamos por la falda de la montaña por un pueblo llamado Caspana, donde el camino era tan estrecho que apenas cabía el jeep, y mamá me contó cómo los Indios de Caspana habían construido ese camino de piedra con sus propias manos. Claro que como yo estaba mirando el lado de la montaña, donde el camino parecía como cortado con un cuchillo, se me ocurrió preguntar qué sucedía si venia otro vehiculo saliendo del pueblo — ¿tenemos que retroceder? Nadie contestó, pero mamá dijo, ay, niñita.

Llegamos a Caspana a conversar con el profesor de la escuela; él nos convido a tomar desayuno, y me acuerdo de lo bueno que estuvo ese desayuno mientrastanto trato de dormir y no se oye nada más que la ausencia de sollozos que deberían oírse. Pensé en el desayuno, en la montaña florida y con hielo al mismo tiempo, en la piscina de piedra de Toconao en que no pude nadar y me dio tanta pena, pero de nuevo el camión en la pampa oscura y la señora en brazos de mamá mientras yo cantaba … “Niña en tus trenzas de noche, ay, luceros de rocío, traes la risa mojada cantando al borde del río.”

En Caspana el río pasaba al lado de la montaña por una quebrada muy honda que me dejó emocionada porque nunca había visto una quebrada. Salí a jugar con los niños del profesor y cuando les dije que en el sur había visto cataratas, ellos se rieron de mi, dos muchachitos menores que yo. Nos pusimos a saltar por las rocas y a escalar las paredes de la quebrada, buscando unas florcitas silvestres con tallo delgadito. Uno de los chicos dijo que había truchas en el río. Al mirar para abajo me resbalé en el hielo y casi me caí al fondo de la quebrada. Yo ni grité de puro susto, pero los muchachos aullaron y saltaron en busca de una rama para ayudarme, aunque trepé de nuevo por la roca hasta que llegué a la orilla y nos alejamos de allí.

Como en casi todos los pueblos del desierto, en Caspana había una escuelita con paredes de piedra y piso de tierra. Todas las casas son así, pero en Toconao son de piedra blanca, como la piscina linda donde no pude nadar. En Toconao seguí los acueductos de piedra que usaban para regar, saltando con un pie dentro y otro fuera porque estaban secos en el verano, hasta que llegué a una huerta de perales hermosos, altísimos y cargados de fruta. La huerta era grande y los perales seguían en larga hilera por la arena. Hacia el este del pequeño valle me vi rodeada de paredes de piedra tan inmensas, que tenían cascaditas de agua, ramitas y helechos saliendo de la piedra misma. Era todo tan lindo que apenas me contenía de gusto, y fui corriendo a decirle a mamá cuando me tropecé con un animal muerto que parecía un jabalí. Ese hallazgo me emocionó, porque tampoco había visto nunca un jabalí como los que hay en las selvas, pero me dijo que no, no era jabalí; que apenas era un cerdo viejo.

Todo está quieto, mi hermana duerme en su cama pequeña, y cuando cierro los ojos, veo la piscina de piedra en Toconao con el agua cristalina y profunda que salía de una vertiente del río Loa y se convertía en una piscina en el desierto. Tan quieto el muchacho que no ha dormido por cuatro noches, cuidando a su madre, hasta que nosotras llegamos a Peine en el camión. Ahora intenta descansar, pero la señora había estado enferma de hace harto tiempo, y los del hospital le habían preguntado a qué partido político pertenecía. Los del hospital son unos bestias, eso dijo mamá.

Hemos hecho varios viajes al desierto, a los pueblos del interior buscando objetos de arte para la feria de Calama. La gente es amable y calmada, morena y con pecas como las mías, y hablan despacio y con una pregunta al final de las frases. Mamá les pregunta acerca de su arte, los tejidos y jarros decorados de greda café y roja. En Toconao, un joven llamado Emilio hizo una réplica de greda de la iglesia de su pueblo. Era muy linda y hasta tenía campanitas de verdad.

Conocimos a una señora de trenzas larguísimas que tejía telas multicolores sentada en el suelo usando los dedos de las manos y los pies. Dona Guillermina había estado en la cárcel porque no tenía certificado de nacimiento. Ella no podía probar a las autoridades que era chilena y que no había cruzado el desierto desde Bolivia. Pero cuando se trataba de votar en las elecciones, a las autoridades les daba ceguera con los certificados, eso decía mamá. En Caspana, el profesor nos contó como habían venido los jefes de los tres partidos políticos a decir discursos y a convencer al pueblo que votaran por su candidato para presidente. El pueblo escuchaba respetuosamente. El jefe quedaba complacido y ofrecía un gran afiche de un candida todo pálido y serio. El profesor nos mostró donde estaban los afiches colgados, uno al lado del otro, como si todos fueran iguales.

El sol brillaba en Caspana y había un silencio suave en el aire. Del lado de la quebrada se veía el pueblo incrustado en la montaña, las casas a desnivel que parecían haber crecido así, una a una a través de largo tiempo. Detrás de las casas se veían las terrazas sembradas, apenas verdeando y bajando gradualmente hasta donde se abría el canal de irrigación. Mas allá de las casas y los escalones de tierra rojiza y café, se extendía el desierto. La madre de Emilio nos contó historias de los tiempos pasados, de la gente del sol. Indicó el cielo, azulísimo, como jamás había visto, donde me imaginaba que el tiempo flota sin correr, solo deslizándose con el viento. Pero si había cambios. Nos contó de los tiempos antes de que ella naciera, cuando las lluvias venían fielmente a regar los perales, a mojar los campos, y las llamas y alpacas pacían libres en el pasto abundante.

En cada pueblo nos daba la bienvenida la esposa del profesor; más tarde visitábamos la iglesia. A mi, por mi edad, siempre me mandaban a jugar con alguien mientras mamá conversaba con los adultos y organizaba la feria de arte. Cuando fuimos a Chiu Chiu visitamos la iglesia construida por los jesuitas en los 1540. No me quise quedar porque me asustó la apariencia de tumba que tenía, con paredes bajas de piedra amarilla y corredores estrechos. En la sacristía había toda clase de paños morados y encajes, santos antiquísimos y una virgen de casi un metro con ropa de terciopelo y cara de porcelana, ojos de vidrio grises y una corona de oro. Yo había oído de los santos que los jesuitas usaban para convertir a los Indios. Eran así, con pelo de veras y ojos de vidrio que vertían lágrimas por agujeritos y los curas lo declaraban milagro.

Alrededor del jeep se había reunido un grupo de gente, conversando acerca de la Feria. Algunos jóvenes decidieron ir a Calama en dos semanas cuando la Feria comenzaba, y mamá les invitó a nuestra casa. Cuando nos íbamos, una señora nos presentó a las tejedoras y las artesanas que hacían jarros de greda, y después nos regaló un pan fresco que comimos en el camino. Yo estaba feliz viajando por el desierto, y siempre aprendiendo cosas nuevas, que me olvidaba de todo el mundo. Allá en la pampa que es tan grande, no hay razón para estar triste, con el sol y el viento suave. Ahora sí estoy triste, pero entonces no lo sabía.

Pero el viaje de hoy fue el más largo. En Toconao apenas nos detuvimos una media hora para recoger la Iglesia de Emilio y ponerla cuidadosamente en el camión, envuelta con frazadas de lana de llama. A la hermanita de Emilio la mandaron a jugar conmigo y salimos corriendo, porque ella dijo que me iba a mostrar la piscina que se forma de un riachuelo del río Loa. Salimos por un sendero y de repente, allí estaba, como un ojo abierto entre la roca lisa que se extendía alrededor. En las orillas de la piscina se quebraba a veces la piedra para dejar crecer plantas trepadoras, algunas crecían hasta debajo del agua. Las dos nos tendimos en la orilla a mirar el fondo de la piscina donde se veía todo tipo de piedrecitas, plantas y peces azulados. Yo nunca había visto algo tan maravilloso. La niña parecía comprender porque nos quedamos quietas, y ni siquiera nos dijimos los nombres. El agua se veía soleada y clara, viva, llena de color. Era casi imposible no sumergirse y bucear por ese reino que se veía desde la superficie, nadar con los brazos abiertos de orilla a orilla de piedra blanca y tibia. La niña y yo nos sonreímos. Al volvernos, me acerqué a la vertiente y bebí el agua fría y deliciosa.

Antes de salir de Toconao, el milico joven le tuvo que echar bencina al camión con una manguera. Cada vez que chupaba la manguera y la ponía en el camión, la bencina se devolvía al barrilito y no salía nada. Yo quise ayudar, pero él me dijo gracias de todas maneras. EI holandés, que resultó ser misionario del Ejército de Salvación, comenzó a dirigir la maniobra de poner la bencina en el tanque. Mamá conversaba con una señora que tejía capuchitas de lana. De repente la bencina empezó a subir del barrilito y el milico se trago una buena porción y tuvo que toser y escupir detrás del camión, pero no quiso que nadie se ocupara de él.

Nos dirigimos a Peine, que es el pueblo mas lejano, casi al lado de la cordillera de los Andes. El camino era tan largo que me dormí hasta que llegamos. En Peine nos esperaba el concilio del pueblo con una variedad de contribuciones para la Feria: mantas tricolores, frazadas gruesas de lana de llama que daban gusto tocar, cordones tejidos de lana de alpaca que habían sido trenzados con un diseño de lana café y blanca. Los cordones eran tan fuertes como sogas que se usaban para ponerles riendas a los animales. Toda la gente escribía orgullosamente su nombre en una lista que tenia mamá, don de se indicaba a quien pertenecía cada objeto y cuanto dinero recibiría en caso que se vendiera en la Feria.

En casa del profesor de Peine nos sirvieron una comida deliciosa, y un joven se sentó en uno de los bancos de madera a tocar la guitarra. La señora del profesor era muy tímida y no conversaba, pero me acuerdo de ella porque era muy linda, alta y morena, con manos pequeñas y sonrisa de ángel. Había sido un día tan largo en el desierto que ya casi no me acordaba de mi casa; me hubiera quedado allí para siempre. Antes de irnos, un señor vino a conversar con mamá y el holandés al lado del camión. Entonces supe que llevaríamos pasajeros a Calama: una señora que venía enferma con uno de sus hijos. EI muchacho y ella se sentaron en el asiento de atrás junto a mamá y conversaron suavemente.

La noche en el desierto es traicionera, dicen, porque oscurece de repente y la temperatura baja mucho. Cuando el camión se echó a andar camino a la ciudad, ya comenzaba a oscurecer. Yo no me ocupé de nada más. Me acurruqué en el primer asiento con una frazada de lana de llama, mirando por la ventanilla al camino. Todavía tengo la impresión de estar en aquel camino, zumbando a través del desierto, hora tras hora, recordando lo que había hecho durante el día, especialmente mi amiguita de la piscina que me había pedido que volviera. Yo había dicho que sí, pero no sabía su nombre ni ella el mío. Todos estaban quietos en el camión. EI milico joven se sentía mal por haberse tragado la bencina, así es que se había tendido a lo largo de un asiento. El muchacho estaba mirando a su madre que estaba al lado de la mía. Fui hablar con ella y la señora tosió un poco. Mi madre le tomó la mano y ella se calmó. Su hijo nos contó que hacía días que trataban de ir al hospital, pero no había nadie que los llevara. No había autos en Peine porque queda tan lejos de la ciudad. Había pasado un camión militar la semana anterior, pero les habían dicho que no podían transportar a civiles. La señora asintió lentamente. También había pasado un jeep hace dos días, pero los tipos que manejaban dijeron que estaban haciendo campaña política y no podían desviarse. Hacía ya cuatro días que la señora no podía respirar bien.

Ya estaba oscuro y hacía frío. EI milico se animó y se puso a tararear un bolero y preguntó si yo sabía algún tango, porque a él le dio náusea con lo de la bencina y se tuvo que tender de nuevo. Yo no sabía tangos, entonces traté de cantar una canción popular que a mi me gustaba, pero no sonaba bien con el ruido del camión y todo. Cantando “Niña en tus trenzas de noche”, me puse a pensar en las letras de las canciones, en los minerales del desierto, y tantas cosas que ni me di cuenta cuando el camión partió por otro camino lleno de hoyos y más estrecho. Ibamos camino a San Pedro de Atacama porque la señora se había agravado y teníamos que llegar a la clínica donde seguramente habría un doctor, o por lo menos, la medicina que necesitaba. Me acuerdo de cuando fuimos a San Pedro por primera vez, porque queda a dos horas de Calama. Fuimos a conversar con el cura belga que había fundado el museo arqueológico. Era tan simpático que no parecía cura, y sabía mucho de los Indios de Atacama. Vimos momias en cántaros de greda inmensos, collares de turquesa pulida, tablitas de rapé, y flechas de piedra negra. Por eso es que quise ser arqueóloga, para descubrir momias y aprender la historia del desierto.

Antes de llegar a San Pedro hay que pasar por entre dos montañas de pura sal. De ahí se saca la sal de roca con dinamita, en vez de excavaciones como en Chuquicamata en las minas de cobre. Después de las montañas hay un páramo de dunas de arena que llaman “EI Valle de la Luna”. Durante el día, todo se ve normal, como el resto del desierto. Pero esta noche, cuando vi las montañas de sal, había una luz blanquizca, o tal vez era la neblina, pero todo había cambiado de tal manera que realmente podía ser un valle de la luna. Me quedé pensando en el cambio sorprendente de la pampa. Acaso era la atmósfera de sal que producía los fantasmas, porque siempre se contaban historias de las ánimas de la gente que se pierden en la pampa y vagan eternamente por esos lugares. En el camino, se ven las animitas, pequeños altares con una virgen y una inscripción para conmemorar a los viajeros perdidos.

En cuanto entramos en San Pedro nos dirigimos derecho a la clínica. Ya era casi medianoche y el frío calaba hasta los huesos. Mamá y el holandés entraron corriendo a hablar con las enfermeras y a buscar al doctor, pero no había doctor esa noche y no había manera de encontrar uno. Por el pasillo de baldosas trajeron una camilla para la señora y la llevaron a una pieza de emergencia para darle oxígeno. Al muchacho no le hablaron, aunque se trataba de su madre. Nos quedamos esperando en el pasillo mientras llamaban a Calama para que estuvieran listos para atender a la señora en el hospital. EI milico me dijo en voz bajita que el doctor estaba en la ciudad, y le pregunté, por qué no tenían un doctor del pueblo para que estuviera siempre en la clínica? Eso mismo, me dijo él. Como no me podía quedar tranquila, esperando, recuerdo que me dirigí afuera, a la entrada de la clínica donde soplaba el viento helado. Allí había un monumento del escudo de Chile con el cóndor y el huemul. Me paré frente al monumento en la oscuridad unos minutos, buscando una plegaria.

Ya casi amanece. Todo está quieto y no quiero cerrar los ojos. En la mañana mamá me dirá con voz grave que la señora falleció anoche. Yo voy a querer hacerle muchas preguntas, pero no voy a poder porque me da mucha pena.

Mirando por la ventanilla de atrás, yo veía cómo el camión ganaba distancia minuto a minuto. Susurrando las palabras rogaba a la virgen que salvara a la señora, que acortara el camino, que hiciera respirar a la señora que estaba en brazos de mamá y dormía a ratitos. Pero no rezaba a la virgen de los jesuitas, sino a una virgen que yo había inventado, una virgen viva y morena que salía de la piscina linda de Toconao, una virgen llena de luz que se desparramaba por todo el desierto. En el camino se veían sombras negras que parecían dobleses de género, y cada vez que pasábamos por uno, rogaba con toda mi alma que la Virgen usara el doblés para acortar el camino. Apenas moviendo los labios, repetía, “que se acorte, que se acorte” como una fórmula mágica, tratando de encontrar toda la fe que tenía hasta que realmente se acababa la distancia y ya se veían las luces de Calama. En el asiento de atrás, mamá también decía, “Fuerza, señora, ya vamos llegando;”se agrandaban las luces, y de vez en cuando una casa chiquita, y un camión, y un bus, y otra casa y otra y yo feliz rezando secretamente hasta que llegamos al hospital y salieron unos enfermeros con una camilla a buscar a la señora. Yo me despedí, hasta luego señora, que se sienta mejor, y todos seguimos detrás de la camilla y tuvimos que esperar de nuevo en el pasillo. Allí nos quedamos, el holandés, el milico, y yo, mirando las baldosas amarillas hasta que vimos pasar a un doctor y una enfermera y después nada más por largo rato. Finalmente salieron, mamá le dijo al muchacho que había que ponerse en contacto con su tía en cuanto llegáramos a nuestra casa, y que su madre estaría mejor en la mañana. El muchacho dio las gracias y nos subimos al camión de nuevo. Entonces, ella le dijo bajito al holandés que todavía no la habían atendido, que le preguntaron a la señora a qué partido pertenecía, y mi madre se enojó mucho.

Ahora ya deben ser más de las cuatro de mañana y hace mucho tiempo que sonó el teléfono con la llamada del hospital. Todo está quieto y cada vez que cierro los ojos veo el camino en sombras que se acorta y se acorta pero, ay, ya la señora se ha muerto sin decir casi una palabra a nadie.

milico: cualquier hombre en las fuerzas armadas. Aquí, un conscripto joven

“Niña en tus trenzas de noche”: una tonada folklórica de Clara Solovera

puna: condición causada por la altitud

El Loa, que tiene forma de “u’, es el único río que baja de los Andes y desaparece en el desierto sin llegar al mar.

(1982)