Читать книгу Ай Эм. Как мы Ирку от смерти спасали - Марина Москвина - Страница 1

Марина Москвина

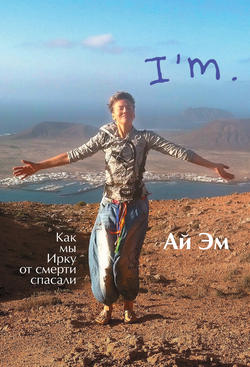

I’m for you[1]

ОглавлениеНа книжную ярмарку добирались непросто. Рейс на Франкфурт, специальный чартер для российских участников, методично откладывался. Восемь часов цвет нашей литературы фланировал по аэропорту. Многие в преклонных летах, натурально, аксакалы: в зале ожидания запахло валокордином.

Писатель Анатолий Приставкин, кроме всего прочего, советник президента по вопросам помилования, оплот международного движения за отмену смертной казни, позвонил в оргкомитет – выяснить, в чем дело.

Молодой бодрый голос ответил Анатолию Игнатьевичу: – А что вы хотите? Писатели должны знать жизнь!

Днем позже Эдуард Успенский, глядя на сияющие разноцветными огнями стенды иностранных издательств в сравнении с нашими – в буквальном смысле слова, без огонька, шутил, что у нас другие задачи: нам главное… взлететь.

Во Франкфурте меня поселили в номере со Светланой Василенко, мы спали на широкой супружеской кровати, что нас очень сблизило. Совместное житье во Франкфурте было сюрпризом для российских писателей, но не для всех приятным. Цветущая Настя Гостева очутилась в номере с поэтом Еленой Шварц, одной из ведущих фигур ленинградской неофициальной культуры 1970-х и 1980-х годов, та беспрерывно курила, и Настя, глубоко сознавая прану, понимая толк в пранаяме, взбунтовалась.

Поджидая Успенского, чтобы вместе отправиться на ярмарку, я увидела Настю у стойки администратора. Та пыталась объяснить простому немецкому пареньку, что им трудно с Еленой Шварц дышать одним воздухом, и нельзя ли составить иную констелляцию?

Их союз оказался, увы, нерасторжим, так что Настя, огорченная, вышла на улицу, тут очень кстати подоспел Успенский, и я представила ему Гостеву, хотя мы с ней не были знакомы.

– Откуда вы меня знаете? – спросила она сумрачно.

Мир был в раздоре с ней, и она не спешила принимать пальмовую ветвь.

Я выказала искренний восторг ее повестью об Индии «Travel Агнец». И поскольку я старая Герда с огромным опытом растапливания заледеневших сердец, Настя вскоре оттаяла, и мы уже весело шагали втроем, обсуждая, куда бы мне предложить мое собственное скитание по Индии – «Небесные тихоходы».

Недолго думая, Настя решила познакомить меня с Ирой Мелдрис из «Софии», а там, бог даст, и с Олегом Вавиловым.

– И если у вас путешествие не из комнаты в кухню, а – все-таки ПУТЬ, – авторитетно заметила Настя, – это их заинтересует.

Она моментально взяла меня под крыло, хотя по возрасту годится мне в дочери, подобным образом моя соседка в Уваровке, искуснейшая печница Полина, когда мы появляемся с Лёней Тишковым в деревне, регулярно через забор нам передает кастрюли супа.

Ира до вечера была занята, и мы с Настей, прогуливаясь по Набережной Музеев, забрели на выставку живописи обнаженного женского тела.

– Какие они теплые, – сказала Настя.

Мы стояли на мосту и глядели, как под нами струился, вздыхал и шевелился Майн, пока не проклюнулся бледный закат, погодка так себе, накрапывал дождь, но Майн честь по чести алел и золотился, с криком носились чайки, ложились крылом на ветер. Пора было ехать на свидание с Ирой.

Не придавая значения этой встрече, я следовала за Настей, как перезрелый птенец, который до конца дней своих будет полагаться на импритинг (обычно я следую за Лёней по всему миру, а тут мне сам бог послал Настю!). Мы явились первые, по-птичьи устроились на парковочных цепях, и так сидели, покачиваясь, любимое занятие – глазеть по сторонам, в незнакомом городе, аборигены, озабоченные, спешат по своим делам, а ты бездельничаешь и наслаждаешься каждым мгновением.

Настя говорит: – Вон она идет.

Я обернулась – и тут же увидела ее среди прохожих. Наверное, у всех так бывает – при первой встрече, когда она несет в себе историю любви: ты очень сильно присутствуешь в моменте, хотя все совершается само собой, без усилий, не знаешь даже как. Просто чувствуешь, как начинает другой циркулировать воздух, неуловимое изменение судьбы.

Все исчезает куда-то, остается лишь это существо, источающее свет, больше ничего.

Право слово, она шла так свободно, легко, почти не касаясь асфальта, как будто все тяжести мира, все путы и привязи, и загромождение земли к ней не имели ни малейшего отношения.

Наверное, припустил ливень, иначе зачем мы зашли в магазин и купили мне зонтик, а заодно каждому по кульку марципанов? Окольными дворами явились в какой-то культурный центр и сделали все от нас зависящее, чтобы как можно дольше усидеть на очень умной лекции по экономике. Однако, разобравшись с марципанами, Ира произнесла фразу, которая привела меня в восхищение. Она сказала:

– Какой нудный перец!

Мы тихо выскользнули в бар, и неожиданно встретили там давнего поклонника Насти, который на радостях взял нам по пятьдесят абсента.

Мир остановился.

Абсент на людей действует по-разному. Не знаю, как мои спутницы, я, слету приобщенная туйоном к тайнам иных измерений, ощутила гармонию, счастье и полнейшую эмпатию.

Кругом были рассыпаны крошечные чудеса и маленькие улыбки, подающие нам знаки, мы слушали музыку в глубине вещей, веселились, что-то рассказывали друг другу, вибрации проходили сквозь нас, не встречая никаких преград, – лично я этим франкфуртским вечером с большим размахом праздновала «выход из Матрицы», двери моего восприятия были очищены горькой полынью, Сущее, как говорил Уильям Блейк, явилось мне таким, какое оно есть – бесконечным, а понятие времени, итак в моем случае не вполне отстроенное, вконец потеряло всякий смысл.

Поздно вечером возвращались «домой» в метро. Ире – еще ехать и ехать, мы с Настей махнули ей на прощание платком. Поезд тронулся, я обернулась. Ира внимательно и без улыбки смотрела на меня из окна. Так несколько секунд мы серьезно смотрели друг на друга, и если взгляд можно было бы перевести в слова, он означал: это ты – или не ты?

На другой день вместо ярмарки я задумала экскурсию в Ботанический сад. Как-то распогодилось, и на писательский «подиум» выходить не хотелось. К тому же это слово ассоциировалось у меня с одной историей. Дело было в девяностых. Дина Рубина, с юных наших лет чувствуя ответственность за мою писательскую судьбу, направила меня к израильскому нуворишу по фамилии Зильберштейн, прибывшему в Москву с благородной целью добыть материал для глянцевого издания, учрежденного им с дальним прицелом: чтобы его праздная дочь хоть чем-нибудь занялась кроме околачивания груш. Набоб остановился в «Палас-отеле» на «Киевской», куда я и направила к нему стопы, со своими рассказами подмышкой.

Зильберштейн открыл дверь и, смерив меня глазом, неожиданно произнес:

– Рост?

– Один метр пятьдесят восемь сантиметров, – ответила я, не дрогнув.

– Мало, – он поморщился. – Объем груди? Объем бедер? Этой информацией я не располагала.

– Ой, ладно, – махнул он рукой. – Давайте ваше портфолио. Клянусь, я понятия не имела, что это такое.

– Хотя бы фотографии, где вы на подиуме? – настаивал он. – Я же просил принести портфолио!

Тут пришла, видимо, еще одна писательница, ужасно длинная и худая, словно лоза или кипарис. Ни на секунду не удивившись, она оттарабанила свои объемы, и шестое чувство подсказало мне, что параметры этого автора его устроили куда больше, чем мои. Когда же он затребовал портфолио, и она выудила эту штуку из пакета, сомнения развеялись – я попала на кастинг манекенщиц. Дина потом говорила – ну и что? Да, Шмулик Зильберштейн вздумал открыть журнал мод, но там предполагались разные рубрики, я тебя прочила в «детский уголок». Что ты, как дикая серна? Подождала бы еще немного – глядишь, вослед кипарису явилась бы Таня Толстая, она бы ему показала «портфолио»!

Короче, подиум.

А моя Света Василенко:

– Иди-иди! Придут на Улицкую, заодно и на тебя посмотрят. На подиуме в нашу компанию затесался поэт, сочинивший одно из тех стихотворений, которое раз повстречаешь, и оно осядет в памяти, растворится в подкорке, умирать будешь – вспомнишь. Время от времени оно всплывало строками из какого-то древнего эпоса, и вот те на! – принадлежало перу Вадима Месяца:

Это не слезы – он потерял глаза.

Они покатились в черный Хевальдский лес.

Их подобрал тролль.

И увидел луну.

…

увидел луну и сказал: луна.

Она подороже, чем золотой муравей,

И покруглей, чем мохнатый болотный шар.

…

Чтобы не плакать, нужно скорее спать.

Когда мы благополучно выступили, и публика стала расходиться, откуда ни возьмись, появилась Настя Гостева. Все утро она гуляла в зоопарке, любовалась семейством шимпанзе.

– Пошли, – сказала она. – Я тебя познакомлю с Олегом Вавиловым, и ты отдашь ему свою рукопись.

Олега не застать, одна деловая встреча плавно перетекала в другую. На стенде «София» мы встретили Иру, правда, немного квелую в сравнении с вчерашним днем. С утра она пережила тренинг «Путь воина», где было объявлено, что духовный воин проверяется по горловой чакре: если пущенная из лука стрела угодит ему в яремную ямку, истинному победителю тьмы это будет трын-трава. Кто готов?

Вышла Ира и встала перед ним, сияя потаенным светом.

Я живо представила картину – стриженая под мальчика, непонятного возраста – я промахнулась на десять лет, решив, что ей нет и двадцати пяти. («А как же моя мудрость?» – воскликнула она). Правильные черты, «нарядный рост», гармоничное сложение. Древние обитатели Индии, высокие и светлоглазые арии, могли бы взять на себя ответственность за ее генетический код.

Казалось, она даже немного стеснялась своей красоты, сознательно умеряла ее, как это делал поэт Мацуо Басё, пытаясь в скитаниях ослабить, смягчить свой поэтический дар.

Она нарочно притормозила на пороге взрослого мира, почуяв, что его блага предполагают некую косность сознания, и выбрала гибкость, чувствительность, уязвимость, полнейшее отсутствие защитного поля.

И тут же – так мне хорошо знакомое – стремление вечно испытывать судьбу.

Вскоре после окончания Института иностранных языков Мориса Тореза в «лихие» 90-е – на представлении заклинателя сиамских питонов, удавов и королевских кобр, она, единственная из публики, откликнулась на призыв факира: и ее обвил удав.

Так она стояла, замерев, обвитая удавом, ошарашенным подобной отвагой. А также – красотой и безумной Иркиной храбростью был начисто сражен британский продюсер Малколм, прямо из объятий удава пригласивший ее переводчицей на съемки английского сериала «Приключения стрелка Шарпа» в Крым, а там и принял на работу в свою кинокомпанию.

«Дело это для меня абсолютно новое и незнакомое, – писала она из Лондона родителям. – Никогда раньше не приходилось мне столько читать на английском в такие сжатые сроки. А во-вторых, проглотив книгу или сценарий, нужно оценить их с точки зрения художественной значимости, оригинальности формы, привлекательности персонажей, понять, заинтересуют ли это английскую аудиторию (господи, откуда я знаю!), можно ли адаптировать для телевидения и многое другое. Ты должен родить все эти идеи, а дальше – придать им приличный литературный вид, чтобы мое творчество мог почитать не только Малколм (Малёк), но и любые посторонние люди…»

И это был не предел мечтаний.

«Раздобыла лингафонный курс классического английского произношения и штурмую его и так и эдак…»

Подумывала – когда-нибудь, если случится оказия и судьба не забросит за тридевять земель – заняться режиссурой («…в кино, говоря о режиссуре, хожу довольно часто, посмотрела немало интересных фильмов, совсем некоммерческих, едва ли они у нас когда-нибудь пойдут. Все больше убеждаюсь, что в Голливуде (ха! Они меня там просто заждались!) мне делать нечего: европейское кино, да и сама культура мне куда ближе, чем американский «action», поскольку апеллирует к внутренней, эмоциональной сути человека, его психологии. Посему американская публика в массе вряд ли мной бы удовлетворилась, так что будем ориентироваться на Европу…»

И если оказия не случилась, то лишь потому, что жажда к жизни, которую не смогли заглушить никакие неудачи («глядь, она все-таки вылезает наружу, как подорожник сквозь трещину в асфальте»), и круг ее притяжений были безбрежны. За одну, увы, недолгую жизнь она собралась прожить несколько.

Вдруг ее потянуло в стеклодувы. «Хожу-ищу инструменты для работы со стеклом. Зашла в стеклодувную мастерскую, все там разнюхала и даже попробовала сама выдуть – …улитку. Бедняжка получилась кривобокая, косолапая, однорогая, но благодаря этой помеси черепахи с жирафом уяснила для себя главное: это каторжный труд – с тяжеленной железной трубкой, которую надо все время крутить вокруг своей оси перед пышущими жаром печами – руки отваливаются, кругом вредные испарения – этаким хобби себя в два счета угробишь! Да и вещи получаются слишком громоздкие и осанистые. Я стеклодувам так и сказала, что меня привлекают более мелкие и грациозные формы. А они: в таком случае надо изучать технику «работы с лампой». Потребуется «газовый пистолет», из которого вырывается горячее пламя, газовый баллон, специальный стол, всякие мелкие приспособленьица и масса терпения. К сожалению, в Англии этот метод не практикуется, он популярен в Венеции, но я не расстраиваюсь и уже раздобыла книжку послевоенного издания, очень полезную для стеклодувного творчества…»

Впрочем, я отвлеклась.

«Одиссей» вскинул лук, натянул тетиву, тщательно прицелился, выпустил стрелу (слава богу, с тупым деревянным концом, без стального наконечника), попал, Ира стойко встретила ее горловой чакрой, как и подобает дозорному неба, но потом все же пару дней ощущала небольшой дискомфорт.

– Оставь рукопись, – она сказала мне. – Я передам Вавилову, и сама почитаю!

С собой у меня был небольшой роман «Мусорная корзина для Алмазной сутры».

История «Корзины» такова. Мать моя Люся давно замыслила книгу о своем отце Степане Захарове. Это был рыжий, конопатый большевик, обладавший невероятно чуткой психикой. В минуты острейшей опасности в нем просыпались какие-то скрытые сидхи: при отступлении в Восточной Пруссии он видел не только куда бежал, но при этом еще и каждого, кто в него целился!

Пережив три войны и три революции, тюрьмы, каторгу, солдатчину, передовую на Первой мировой, ранение, германский плен, газовую атаку в Осовце, переход через Сиваш в Крыму на Гражданской, он вечно посмеивался, неважно – над мимолетным или нетленным. Веселье, как масло смазывало колеса его жизни. Все тешило его взор и услаждало слух, куда бы ни забросила его судьба, старик возбужден, воодушевлен, недаром он пишет в дневнике, что мир ему представлялся не в виде четких предметов, а в виде вихрей, энергетических вибраций.

Покинув эту землю, Степан оставил сундук сокровищ, доверху набитый архивами, мандатами и прокламациями, пропусками в Кремль, подшивками «Искры» и «Пролетария» – столь намагниченный мистерией бытия, что к нему было страшно прикоснуться.

Полет на сундуке Захарова с его удостоверениями, свидетельствами Челябинской и Таганрогской, Мелитопольской и прочих Чрезвычайных Комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением на право ношения револьвера системы «парабелюм» (револьвер вместе с шашкой Люся успела сдать в Музей Революции как раз перед его упразднением), бесчисленными свидетельствами очевидцев о днях кончины Ленина, блокнотами и дневниками, куда он скрупулезно заносил события своей мятежной биографии – вот что, казалось Люсе, должна являть собой наша повесть.

Но в случае сундука Степана, мы имели чертову уйму элементов, событий, взаимосвязей, которую, хоть ты тресни, – собрать в единый рассказ нечего и думать, пока за это не возьмется само Провидение. Однако Провидение запаздывало, и, ведая о каждом миге бурной и своевольной жизни героя, Люсе никак было не ухватить его образ – непоколебимого воителя, беззаботного хохмача и неутомимого возлюбленного. Разумеется, она волновалась – что я буду делать, если она не своротит эту гору?

И вдруг мне на выручку из тьмы веков прорвался свободный и страшный Хуйенэн, Шестой патриарх Дзен. Озираясь как тигр, он принялся бормотать свои страшные и свободные сутры.

В эту самую пору я жила в Переделкине совсем одна, канал связи там чист и хорошо настроен, и я могла черпать из его праджняпарамиты сколько заблагорассудится. Первое, что мне дано было понять – сколь нерушимым чертогом мудрости был мой дед Степан – прообраз героя «Мусорной корзины…» Гудкова, чьи хулиганские выходки и высказывания вошли в историю дзен с пожелтевшим манускриптом «Путь к коммунизму», сочиненным дедом.

Одна за одной стали рождаться притчи о моих стариках, мудрецах в миру, истинных духовных воинах в самой гуще мира, основанные на реальных событиях истории нашей страны, начиная от Октябрьской революции, предвоенной эпохи и Великой Отечественной войны, маленький роман, охватывающий собой огромные пространства, грандиозные события, а также полностью запредельные явления.

Здорово поддержал «Мусорную корзину для Алмазной сутры» и мой друг Седов, который приветствовал звоном щита гремучую смесь большевизма и дзен-буддизма, а если дело стопорилось, с шашкой наголо скакал на подмогу, и чуть что кричал:

– Ты – человек мелкий для мифа!!! Ты должна мне слепо доверять! Слышишь?? Слепо!!!

(Мы были тогда на одной волне и хорошо понимали друг друга, а когда расстались, и я жаловалась Ире, что скучаю по нему, – «ты скучаешь по нему – ТОМУ», – отзывалась мудрая Ирка).

Роман у меня взяли в журнале «Знамя». Вернее, начало романа: вещь пишется так долго, что не выдерживаешь и порой срываешь недозрелый плод, Юрий Коваль это сравнивал с отбыванием срока: пять лет, считай, отмотал, осталось две недели, и ты бежишь, не в силах уже высидеть ни дня!

«Знамя» подхватила Мелдрис, и вот уж меня приглашают в издательство «София» заключать договор. В ожидании Вавилова мы гоняли ромашковые чаи, рассказывая, чем завершилась для каждого из нас книжная ярмарка.

Ира со своими коллегами-издателями отправилась из Франкфурта в Париж, откуда она писала родителям:

«Когда мне будет столько лет, сколько вам сейчас, я опишу в своих воспоминаниях октябрь 2002-го года, украшенный Парижем. Прочтет ли их кто – не знаю, но, вспоминая о Париже, я подумаю и о вас, о том, как я писала вам эту открытку и даже не пыталась передать словами заколдованное очарование изображенного на ней огромного хрустального замка под открытым небом».

Сергей Макаренков, которого она несколько часов водила по лабиринтам парижских улиц в поисках мифического кафе, где угощают самым вкусным на свете мороженным, рассказывает: когда они его, в конце концов, отыскали, то ничего в этом не было особенного, обычная стекляшка, обыкновенное мороженное, нет, она: «самое вкусное на свете!». Ей было даровано прозревать сквозь завесу, скрывающую от нас жемчужины.

Тем временем, Света Василенко тоже покинула меня, так что в последний вечер перед отлетом в Москву я погрузилась в блаженное самосозерцание. И надо же такому случиться, что ко мне в гости собрался наведаться Вадим Месяц, обитавший в соседнем номере. Во Франкфурт он прибыл из Америки и тщетно пытался наладить свои биоритмы: путал день с ночью, запасался на ночь едой, видимо, проснувшись поздним вечером, тихонько постучал мне в дверь.

Но у меня такая медитация пошла – о призрачности этого мира, я слышу, Вадим стучит, но просто физически не могу откликнуться, и, дорожа уединением, подумала: Месяц поскребется и пойдет восвояси, не будет настаивать на столь позднем визите. Нет, он давай настаивать, в Нью-Йорке-то утро! Вот он стучит, а я уже и не знаю, как быть, ведь я сделала вид, что гуляю или сплю, или как говорит Леонид Юзефович: «в нашем с тобой возрасте мы всегда можем сослаться на плохое самочувствие…» Однако Месяц, выйдя из тумана, вынув ножик из кармана, отрезал мне все пути к отступлению. Он то стучал, то заливисто трезвонил по местному телефону, а когда я, слегка одурев от осады, выдернула штепсель из розетки, окончательно догадался, что от него пытаются скрыться, это затронуло его за живое, он выудил из-под кровати свои тарелки с заначками и стал метать в мою дверь котлеты с картошкой, а также ананасы и персики. Более того, Месяц вызвал для подкрепления товарища по цеху Елену Андреевну Шварц. И я услышала ее несравненный хриплый прокуренный басок. Светлая память этой самобытнейшей женщине и удивительному поэту, она спросила:

– А что ты волнуешься? Думаешь, она там подохла?

Вместе они представляли могучую силу и нипочем бы не отступили, а если мне и впредь запираться и волынить, они попросту позвонили бы в полицию.

Надо было видеть их лица, когда я открыла. Это финальная сцена из «Ревизора».

– Вы извините, – растерянно сказал Вадим после паузы, – я, кажется, вас побеспокоил? Мне стало немного одиноко и захотелось перемолвиться с кем-нибудь парой слов…

– Ничего страшного, – ответила я с понимающей улыбкой, – доброй ночи, друзья…

Наутро меня разбудило гуденье пылесоса под дверью. Несколько горничных убирали роскошные следы дебоша, учиненного жертвой моего негостеприимства, на рассвете улетевшего в Нью-Йорк.

Убедившись, что меня не призовут к ответу, я выглянула из номера и на ручке двери заприметила пакет. В нем лежала книга с дарственной надписью:

«Марине Москвиной, единственной-одной…»

Я приняла ее с благодарностью и раскаянием, и она сразу, конечно, раскрылась на том стихотворении, которое я часто вспоминаю, особенно после знакомства с автором.

Ира очень смеялась, когда я рассказывала ей эту историю.

Тут примчался неуловимый Вавилов на мотоцикле – то ли «Ямаха», то ли «Харли Дэвидсон». Когда мы приближались к его кабинету, я, конечно, волновалась – нас, авторов, много, а Вавилов – один. Ира это почувствовала, обернулась и скомандовала:

– Облегчи ауру!

Олег нас принял радушно, угощал японским чаем из крошечных глиняных чашечек. Он как раз собирался в паломничество к святым местам – два раза по часовой стрелке обойти вокруг Кайлаша.

Об «Индии» моей речь уже не шла – Ира влюбилась в «Мусорную корзину…», до того близко приняла ее к сердцу, будто сама написала. Она ощущала в себе ростки писательства, и прорыв к естественному, как дыхание, тексту – трагическому и эфемерному, где не только анатомия, но и астрономия описывает нас, – привлекал ее творческую натуру. В литературе, как и в жизни, ей хотелось выкарабкаться за рамки неумолимой логики и поверхностных сцеплений.

«Первым семечком на пути большого роста, – писала она маме с папой из Лондона в 90-х, – я выбрала форму короткого рассказа. Зная себя, прекрасно понимаю, что если сразу замахнуться на то, что тебе не по зубам, прожекты так и останутся в камере черепной коробки, и я буду тянуть и откладывать до тех пор, пока совсем не зарасту паутиной. Для храбрости читаю книжку о том, как быть писателем. В ней нет технических приемов, зато много упражнений на растяжку воображения и укрепления внутреннего зрения, когда ты все так живо и в мельчайших подробностях представляешь, что описание получается зеркальным – не отличить от настоящего. Я не хочу писать рассказы, слизанные с натуры. Меня больше тянет к жанру экзистенциальному и слегка сюрреалистическому. К притче. Но в современном исполнении. Для того чтобы работать в этом стиле надо не только знать как сказать, но и в большей степени что сказать. Велосипед в литературе, конечно, давно уже изобретен, но вариации на его тему открыты для всех. Главное, чтобы взгляд был не замыленным и видел мир в индивидуальном ракурсе. И если он оттуда будет слать сигналы в – пусть не гениальный – но живой тренированный мозг, там вполне может родиться что-то достойное».

Все это время, пока у нас расцветала «Мусорная корзина для Алмазной сутры», муж мой Лёня Тишков, художник, поэт и создатель мифологических Существ, возил своих Даблоидов и Водолазов из одной страны в другую. Он слал семье эфемерные приветствия, временами надолго замолкая, а когда я совсем отчаивалась, Лёнин друг – живописец Басанец – утешал меня:

– Если мужик молчит – верный признак: он занят и работает. Будь у него шуры-муры, тогда б он без конца названивал и талдычил о любви. Я так всегда делаю, – сообщал он доверительно.

Зато вернувшись – Лёня сходу взялся за оформление «Корзины». Какую битву он выдержал с нашим строптивым сундуком! Окрыленная надеждой, Люся, знай, подтаскивала старинные фотоальбомы, где Степан Захаров – то подпирает плечом гроб Николая Баумана, то в крымских степях на Роллс-Ройсе продирается сквозь тучу саранчи, в водолазном шлеме достает со дна морского сокровища затонувшей «Жени-Розы», а также с Бухариным, Буденным, Каменевым, Дмитрием Ульяновым и его старшим братом – заседает на партсъездах…

Эскизами и набросками иллюстраций Лёня завалил весь дом. Он пытался отыскать какую-то новую правду: выдумать невиданное, сохранив осязаемую атмосферу 20–30 годов, взвиться под облака – и окунуться в реалии, однако почва уходила из-под ног, а воспарить на сундуке Захарова по-прежнему удавалось только преподобному Хуйенэну.

Он-то и намекнул Лёне, мол, в соответствии с местом и временем – даже Тишкову! – необходимо приостанавливать кармическую активность и прояснять дух, чтобы дать выход чудесной естественности…

(– А кто с этим спорит? – возмущался мой сын Серега, когда я зачитывала ему подобные крылемы. – Что вы все ломитесь в открытые двери??! Кто возражает?!!)

В общем, когда мы уперлись лбами в тупик, Лёню озарила идея. Он решил сплавить воедино архивные фотографии деда и свои мифологические акварели.

Ира тут выступила музой. Очень уж Лёне захотелось ей показаться в выгодном свете, а не ударить в грязь лицом. Она оказалась мощным вдохновителем и бесценным соратником построения новой яви.

Старые фотографии, извлеченные из бархатных альбомов и картонных папок с тесемками, маленькие и потемневшие от времени, были сканированы и увеличены на экране компьютера, так что наши герои прямо на глазах обретали новое телесное существование. Мы стали чувствовать тепло их рук и щек. Шум моря, запах воды, травы, то, что сопутствует чуду воскрешения, донеслись до нас. Лишь необратимая вечность, которая светилась во взгляде персонажей, не позволяла им сойти с экрана и заключить нас в свои объятия.

Да, из прошлого нельзя совершить прыжок в реальность настоящего. Зато можно проникнуть в сверхреальность, источник тьмы вещей, обитель ангелов и драконов, создателей и разрушителей Вселенной.

Воодушевленный Ирой, при содействии дизайнера Маши Югановой, художник Тишков, по образованию врач и алхимик, осторожно свел воедино эти энергетические поля. Они стали переплетаться, обмениваться зарядами, – и вот уже делегаты партконференции слушают Будду у подножия баньяна, на женском пляже в Сочи играет на флейте Кришна, птицечеловек Гаруда спасает авиаконструктора Ваню Поставнина, приплывают наяды к санаторию Морфлота, приносят Фаине дары волхвы. И этот космос, отправленный Вавиловым в печать и ставший книгой, начал мерцать и клубиться над нашими головами.

«Корзину» мы, разумеется, торжественно посвятили Люсе.

Когда делали макет, мама предупредила: если из ее фотографий в книге будет только та, где она в двухлетнем возрасте в Пятигорске, – она не на шутку рассердится.

Мы дали еще одну: там она в расцвете лет на Черноморском курорте в шелковом платье струящемся – а на своем коллаже Лёня поместил ее в сердцевину лотоса.

В 2004 году на восемьдесят лет Люся получила идеальное издание «Мусорной корзины для Алмазной сутры», не имеющее себе равных. Бумага была немецкая, с оттенком топленого молока. Печать дуплекс – два цвета. Обложка – эфалин с малиновым тиснением. Шедевр книгопечатания. Люся была счастлива. Жить ей оставалось два года.

21 декабря 2006-го, в день зимнего солнцестояния (единственный в мифах Древней Греции, когда богу Аиду позволено появляться из подземного царства на горе Олимп) – Ира прислала мне sms-ку:

«Родная моя Мариша…

Сегодня моей маме исполнилось 77,

а твоей мамы не стало…

Они рождаются и умирают в один день,

но остаются с нами на всю жизнь —

нашу общую,

бесконечную,

запредельную жизнь.

Пусть всегда будет мама…

как солнечный круг,

подпирающий нас изнутри».

В честь «Мусорной корзины» мы задумали вереницу ликующих презентаций. Первая встреча с читателями предполагалась на Нон-фикшн, но – ни плакатика, ни объявлений на весь Дом Художника, ни толп журналистов – это нам совершенно не грозило: в полном составе рекламный отдел «Софии» брошен был на триумфальное продвижение Паоло Коэльо.