Читать книгу Saltar el torniquete - Marisol Alé Tapia - Страница 7

ОглавлениеCapítulo Primero

CHOCAR CONTRA EL MURO

1. La (re)vuelta de los que sobran: fulgor y crisis del neoliberalismo chileno

Manuel Canales, Víctor Orellana,

Fabián Guajardo y Cristina Hernández

En un país donde los que mandan han mandado tanto,

es posible que los mandados comiencen a estar hartos de que los manden.

Jesús Ibáñez. El regreso del sujeto, 1989

Entre las grandes imágenes que dejó la movilización sobresalta, por lo simbólico y emocional, el momento en que se vuelve al canto “El baile de los que sobran”, de Los Prisioneros, frente a la Biblioteca Nacional.

La cuestión juvenil fue formulada con magisterio en 1985 por Jorge González en su afamada y triste canción, que denunciaba la exclusión de las juventudes populares que venían entrando a ese Chile neoliberal naciente. Luego, el tema fue acallado por el potente dispositivo de sujeción que vino a ser la industria de las oportunidades de educación superior. De sobrar pasaron al tú puedes. Un proyectil al núcleo de deseo tan antiguo como la impotencia.

¿Cómo esa denuncia vuelve a escucharse —ahora como himno, sin danza— 35 años después? Pero no ya por los que sobraban con su enseñanza secundaria, sino los/las de ahora: con su carrera profesional y su título a cuestas.

Para entender el sentido apremiante, inexcusable, de la situación/exclusión, pueden considerarse los dos gráficos siguientes. El primero señala la expansión de la matrícula de estudios superiores (todo el crecimiento es prácticamente de instituciones de este nuevo tipo). El segundo señala, respecto de los empleos, la postal de una sociedad rentista-extractivista, como siempre. Seis veces se multiplicó una matrícula (ver gráfico 1), apenas se movió una décima la otra (ver gráfico 2). Aquí se reproduce el relato de esa torsión o incoherencia estructural, y se refleja cómo esta termina en un quiebre de los que lo cuentan y viven. Esa es la fractura final del régimen neoliberal. Su fracaso en medio de su afamado y bien vendido modelo.

Gráfico 1. Evolución matrícula total educación superior

(1965-2019)

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales sies-mineduc (período 1983-2019) y Garretón, M. A., & Martínez, J. (1985). Antecedentes estructurales de las universidades chilenas (sur, ed.). Santiago: sur (período 1965-1981).

Gráfico 2. Evolución de la distribución de ocupaciones directivas, profesionales y técnicas en la estructura general de ocupaciones* (1982-2017)

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales casen-mds (período 1994-2017) y Censo-ine (período 1982-1992).

* En base a la serie de ocupaciones por oficio utilizadas por las estadísticas nacionales, reagrupadas en categorías genéricas de ocupación que responden a los grandes grupos de la calificación ciuo 08 (incluye fuerzas armadas).

** En las cifras del censo de 1982 la clasificación de ocupaciones (Cota 70) no considera la categoría de grandes grupos equivalente de “técnicos y profesionales de nivel medio” del sistema ciuo 08.

¿Qué pasó?

Crisis del cotidiano neoliberal

Esta crisis no es, en su origen, ni política ni económica; tampoco se debe a circunstancias externas ni fue impulsada por movimientos sociales. Es la crisis del sujeto y el cotidiano popular formado bajo el régimen neoliberal. Ese es el quién y el contra qué de la revuelta; también la razón de su escala, cuándo y cómo.

El espíritu de octubre es la disconformidad, por definición subjetiva, crecida y madurada según se profundizaba el modelo neoliberal. De su éxito nace, de su duración y sus durezas, el sujeto que viene a interrogarlo y a inquietarlo tan gravemente. Es el pasivo o la deuda social que acumula el neoliberalismo cuando se le deja fluir al modo chileno: quiebra sujetos que quebrarán el orden.

Pueblo

Esta fue una revuelta de clase, popular. Todavía el 2011 la representación y la dirección del movimiento estuvo en las clases medias tradicionales. Ahora el protagonismo, de voz y presencia, fue de la gente de trabajo, los comunes: millones, de caras mestizas y apellidos corrientes, por todas partes, convergiendo desde sus mismas y variadas periferias. Esa presencia no es nueva, pero no se había visto hace 40 años y hasta se habría creído que estaba extinta.

Pueblo nuevo, técnicos y profesionales

La revuelta fue liderada por las generaciones nuevas, que nacieron bajo el neoliberalismo. Como ya se anunciaba el 2006 y el 2011, se van desligando los antiguos, que traen en su memoria las huellas de la pobreza y el castigo estamental como norma. Los nuevos, en cambio, están formados sin esos estigmas de clase. Si sus padres y abuelas fueron hijos del rigor y el terror, ellos no temen ni están para el sacrificio.

Los/las que creyeron, aborrecen

Destinatarios de la promesa (los creyentes del régimen)

Niños/as y jóvenes de los 90 en adelante, tienen toda su vida formada en el apogeo y madurez del proyecto neoliberal chileno.

La expansión de la educación superior, pago mediante, se presentó disponible como la nueva ola de prosperidad social. Fue la joya del modelo: ahora, todos los jóvenes, sin diferencias por origen socioeconómico, pueden acceder a estudios superiores o formarse como profesionales.

Ellos/as encarnan el ser social neoliberal chileno realizado, exitoso; llamados a agradecer la historia: universitarios de primera generación, les nombraban, como quien señala a los afortunados de su tiempo; tantas generaciones anhelantes tras lo mismo y, al fin, se escucha la señal del ahora sí. Largo viaje para llegar a ser alguien; salir de número y de llano, de fuerza simple y abstracta en capacidad compleja y diplomarse, adquirir título y rango.

Conocedores del fracaso y la frustración/ defraude

El caso es que la promesa era frustrante y el haberlo creído un defraude: una vez titulados, una vez egresados, a la salida, hay un muro, impasable, el mismo para todo. Los/las que creyeron no pueden descreer lo pasado ni seguir creyendo.

El camino se corta. Una subjetividad formada ha de desafirmarse, deformarse. Se rompe una identidad, una imagen de sí (querida desde lo más profundo, proyectada, y lograda y perdida casi al mismo tiempo). Llevarán, como memoria de su ser social, esa contradicción de ser y no ser. Es su logro personal, potente y valioso, y al mismo tiempo la negación otra vez.

El quiebre, así de personal y autobiográfico, es al mismo tiempo un hecho estamental: lo de cada quien, como individuo, es también lo del conjunto de su clase, como por reproducción de un mismo esquema y su distorsión.

Han de vivírselo, sin embargo, en la misma sola individualidad en que les enseñaron a proyectar lo que sería su conquista. Así sea de todos y del mismo modo, el viaje es solo y el naufragio también.

No entienden dónde estuvo la falla, suya; cavilan, se interrogan, se inculpan, compadecen, preguntan, ironizan, intentan el humor… lo que sea para sobrellevar esta disforia que les carga y entristece el habla.

Así fue hasta octubre, y por eso pasó lo que pasó.

Análisis del discurso, fragmentos

a) Sobran

La forma normal es el fracaso. El lugar común es allí donde no están, salvo para señalar la anomalía.

Tengo dos compañeros que están trabajando.

En la mía también súper poco. Egresamos como 30, hay trabajando cuatro.

Sobran, por número o masa:

Hay 500 currículos antes del tuyo.

Sobran, por nombre o prestigio:

…que si alguien de Recursos Humanos tiene todos estos currículums, lo que hace es revisar si son de la Católica o de la Chile, usach, y ahí eligen y ahí está el ranking entre las tres, y los demás aquí quedan, o sea, esa es la realidad. Es un descarte inmediato.

La estructura les gana, dos veces, al sujeto y su intento: por la matriz productiva, que los requiere simples, y por la dualidad social chilena, que los requiere abajo. Del viaje —que los requirió airosos— salen perdiendo y extraviados. Y debiendo.

b) El muro

Para los de su estamento, el pueblo, la salida (estudios profesionales) no conduce a una entrada (trabajos profesionales). Egresan, pero no ingresan; deben regresar.

Uno sale a un mundo donde las puertas ya están cerradas.

Siempre faltando, siempre debiendo. Como si sus trayectos, y sus títulos, no alcanzaran; forma estamental de incompletitud incorregible y misteriosa que los inhabilita. Quedan debiendo por lo que ya tienen (el título), y por lo que no tienen ni acaso tendrán. Siempre falta algo más. La meta se corre cuando te acercas.

Una forma del desquicio: haga lo que haga, fallará.

Me dicen, “tienes que tener experiencia”, no sé po, “5 años”. “Tienes que hablar chino mandarín”… No sé po, tener cosas, que no sé, que… A uno le da risa igual eso. Pero en verdad, o sea, te piden cosas ilógicas.

Claro, te piden experiencia, pero no te dan oportunidades para.

El orden no resiste un análisis lógico, pero no se inmuta por ello: es real, aunque ilógico. Y ahí se queda la subjetividad con su rabia, impotencia y otros modos de emocionar la debilidad abusada.

c) El quiebre

La urgencia habitual de la economía familiar, por una parte, y la constatación de la inviabilidad de la expectativa laboral profesional, por la otra, fuerzan un quiebre, un “cortar”. Es el momento de la decepción y de alguna forma, acaso insostenible, de resignación.

Entonces, es un tema del trabajo, uno ya se va desmotivando y al final uno agarra lo que hay. Entonces siento que ya está difícil encontrar pega ahora.

Quien se animó y movió, quien ingresó a la competencia por el conocimiento, debe volver/se al régimen de los trabajadores simples o de disponibilidad. El profesional, y su carrera y camino, ceden al jornal y su ley del agarrar, siempre al evento, siempre en presente: donde no se crecerá más, o donde no hay desarrollo posible; mundo que se vive al día y en el que lo único que avanza, y se acumula, es el tiempo.

Pero cuando uno se mete a trabajar a otra [actividad fuera de la especialidad] pierde mucho contacto y no gana nada de experiencia. Eso es lo fome… Pero tampoco se puede estar años buscando pega sin hacer nada más, además yo tengo una hija.

Es la condena social que pasa por su propio condenarse, transmutando el todavía no de la esperanza, en el ya no de la melancolía (y acaso de la rabia).

d) La deuda, la duda y el fin de la creencia

El camino seguido es por lejos el proyecto esencial de sus vidas. En ese camino han puesto los esfuerzos mayores y también una idea de sí. Es una inversión y un viaje identitario, y ambas de alcance mayor. El fracaso abate: un proyecto de ser queda tachado y el sujeto debe hacer solo su pérdida.

Es desmotivante, es muy decepcionante… Yo creo que uno se proyecta… entonces es un proyecto donde uno se endeuda, que uno invierte tiempo y lucas, su intención, su concentración todo en eso…

Al final del tú puedes está la impotencia, el árbol de los frutos vanos. Maldicen la razón abusiva y misteriosa, desconocida, que explota sus sueños y luego deshace sus méritos. Mejor, envanece sus frutos.

M: uno dice “estudié y me esforcé para trabajar en algo que no voy a ejercer”, y está esa impotencia, por un tema que uno se esforzó. En mi caso yo era la mejor de mi curso, y estoy trabajando en algo nada que ver… y queda todo en vano.

Lo que sigue son los lentos y tortuosos retornos al camino del jornal, al trabajo simple o a formas de autoempleo equivalentes. Y lo que queda, es la palabra ya dicha, y sus arranques hacia atrás (al sentido de la escuela y los estudios superiores) y hacia adelante (al sentido del orden social y la permanencia de la segregación).

e) Al salir de cuarto medio: ¿el único camino es la educación superior?

Al inicio de este camino, a los 18 años, cuando salían de cuarto medio (incluso antes, cuando sus padres los matriculaban en algún colegio del nuevo sistema con voucher) había un camino prohibido: integrarse sin más al trabajo jornalero de siempre y su ley de la disponibilidad del trabajo simple (salarios de subsistencia, identidad social disuelta en número, sin posibilidades de desarrollo laboral ni promoción social).

Decían, al salir de cuarto medio:

¿Qué viene para adelante? Todavía no estoy bien enfocado en algo en especial, pero después de aquí, no trabajar (…). Me gustaría estudiar y sacar una carrera profesional, y lo que es importante es que después del cuarto medio no salir a trabajar, eso es lo que me interesa.

La mayoría de los papás de nosotros no son profesionales, trabajan el día a día y se sacan la mugre trabajando.

Yo en los veranos he trabajado, uno termina hecho bolsa no quiero esto para mi vida todos los años, toda mi vida, no, entonces como la única opción que tienes es estudiar.

Es sobre esa pulsión de fuga del trabajo jornalero que se montó el sistema. En vez de vocaciones (como en las clases medias tradicionales), se trata de vías de escape de los trabajos existentes. Todos los barcos servían si prometían la chance de “partir” de esos empleos a los de mejor destino.

Hoy, al final de este viaje, ya no parece tan sensato aquello de “al salir de cuarto, no entrar a trabajar”.

Dicen, ahora:

Entonces mejor al final hubiera salido del colegio y trabajado al tiro. Hubiera tenido la experiencia que me piden y todo.

Una idea se ha comenzado a apagar: y era una idea fuerza que orientaba a las generaciones populares de todos estos lustros. Y entonces, ¿dónde irán los que vienen entrando?

f) ¿Y si no hay camino? Neoliberal sí, feudal también

Es la forma perversa, que niega lo que afirma, de la modernidad neoliberal chilena: los individuos deben orientarse intensamente hacia el sí mismo (como en los juegos de la razón instrumental de la sociedad mercantil), pero, a su vez, los puestos siguen adscritos a estamentos (como en los juegos de la sin/razón comunicativa de la sociedad feudal); que se puede ser neoliberal extremo en lo primero, y feudal naturalizado en lo segundo. Eso es lo retorcido que se corta con el estallido de octubre.

Nada falló, el modelo fue exitoso, todos hicieron como se esperaba, y fue con ganancias, superación de la miseria, etc.

¿Por qué entonces este resultado?

Se equivocaron creyendo que seguía un pueblo antiguo, con su inferioridad social asumida como asunto algo real y natural. Así lo habían conocido por cinco siglos, y creyeron que los tiempos de Frei y Allende eran memoria vacía. Pero este nuevo profesional no se cree aquello. Ni lleva yugo ni se siente menos. Y así, cuando fue el momento de todos, quebrados ellos, quebraron el orden que los quebró.

Y ese es el fondo del asunto: se ha formado un pueblo (nuevo) que no se conforma con el régimen hyle-mórfico de siempre de la sociedad chilena. Y las clases dirigentes siguen imaginando que hubiera de contentarlos con esta posmiseria.

Así se explica su acomodo rentista o extractivista, bien apañado en su autoimagen de estamento superior. Para los muchos, trabajos simples en abundancia; para los selectos, trabajos complejos, a su escala. Todo cuadraba.

No habrá solución sin cambio del modelo de desarrollo, comenzando por repensar la matriz de empleo basada en la explotación, improductiva, aunque rentable, de las capacidades humanas. Eso solo genera ganancia y empleos para los del estamento dominante.

Acaso sea lo mismo, habrá que hacer la crítica de una clase dirigente que nunca ha asumido el principio racional o moderno, dicho en la lengua de los que saben de esto, los uruguayos, que nadie es más que nadie.

g) Rabia o esperanza

Octubre trae rabia y abrió una esperanza (después del tan dolido ya no, de nuevo un todavía no). Si no se politiza lo segundo, se va a radicalizar lo primero. Si no fuere así, no se escuchará de futuros distintos a esta forma actual ya ostensiblemente aborrecida, el ser social seguirá torcido y la rabia campeará.

Si se logra politizar la esperanza que deja octubre, entonces, quizás, otro gallo cantará de nuevo y quiera la sociedad chilena reconstituirse después de estos 45 años de neoliberalismo.

***

Historia de vida

GONZALO SERRANO1

Soy Gonzalo, tengo 26 años y vivo en la comuna de Puente Alto. Nací en San Bernardo, viví un par de años en La Florida en la casa de mi abuela y luego nos cambiamos con mi familia a la casa donde vivimos actualmente. Si bien no éramos pobres, pertenecíamos a un nivel socioeconómico bajo, realidad que fue cambiando por el esfuerzo de mis padres y mis tíos y tías.

Mi círculo cercano no era un espacio muy politizado, la vida de los adultos se iba en trabajar y compartir el poco tiempo que quedaba con los hijos. Mi interés por los temas sociales y políticos fue surgiendo en la educación media específicamente, empecé a informarme más, a conocer a los políticos y políticas que nos gobernaban, leer más noticias y así me pilló el movimiento estudiantil del 2011 con su inolvidable eslogan: “Educación pública, gratuita y de calidad”. La verdad es que en ese minuto no sabía ni entendía tanto, pero igual participé activamente de las marchas, me quedaba hasta el final a escuchar las tocatas y mirar los desmanes que quedaban a pasos del escenario. Durante mi infancia y adolescencia casi no salí de Puente Alto y gracias a las marchas conocí mejor Santiago, fue una época increíble, acompañada de un movimiento social muy vibrante.

El 2011 me cambió, sentí que era una persona politizada y mi interés por estos temas fue creciendo, hasta que decidí estudiar ciencia política en la Universidad Diego Portales. Al igual que a todos, allí se me abrió un mundo nuevo, conocí personas de distintas clases sociales, de otras regiones y distintos pensamientos políticos. Esta experiencia me ayudó a dimensionar la profunda desigualdad de oportunidades que existe y el falso mito de la meritocracia.

Mis papás vivieron toda la dictadura y pese a que no conversábamos nunca de política, siempre fueron fieles a la Concertación e indirectamente yo me fui formando bajo esa misma corriente. Al final éramos el resultado del discurso del esfuerzo personal y la movilidad social, el cuento de la reducción de la pobreza y los logros económicos de todo este período, aunque claramente la desigualdad y la sensación de desigualdad nunca se fueron.

Apenas salí de la universidad empecé a trabajar, eso también me abrió un nuevo mundo, viajé a distintas localidades del norte del país y ahí sí que conocí el abandono total, pueblos y comunas que no reciben ayuda de nadie, espacios donde el Estado no existe. Realidades escondidas para quienes vivimos en la capital, comunidades que viven apenas con unas pocas horas de electricidad y acceso al agua, o derechamente el agua es un lujo. Todo esto me ha ido reafirmando cómo el discurso de este país exitoso y el esfuerzo personal para surgir son palabras armadas por personas desconectadas de la realidad.

Aunque durante los años de la Concertación se hicieron varias cosas buenas, veo que nadie se ha hecho responsable por cómo durante este período se normalizaron y profundizaron el abuso de las élites a todos y todas nosotros. La excepción fue el segundo gobierno de Bachelet, que intentó realizar algunos cambios a los que nuevamente las élites se opusieron. La agenda de ese gobierno apuntaba en la dirección correcta y, sin embargo, gente incluso de su propia coalición le hizo la vida imposible, obstruyendo y dificultando todas las reformas que se requerían. Aquí queda claro que quienes se ven favorecidos por este sistema no tienen el mínimo interés en cambiar las cosas, les da igual el bien común y solo quieren mantener su poder intacto. Así nos fuimos acercando cada vez más al 18 de octubre, entre la acumulación de todas estas rabias y frustraciones, y un gobierno insensible a los abusos y humillaciones que las personas viven día a día.

Nunca olvidaré el 18 de octubre. Fui después del trabajo a tomar cerveza con unos compañeros a Providencia, a esa altura ya sabía que sería difícil volver a Puente Alto porque el transporte público dejó de funcionar, el Metro ya estaba cerrado y no pasaban micros, así que decidí despreocuparme de la vuelta a mi casa y caminamos de Providencia a Macul, a la casa de un amigo. En el camino nos encontramos con barricadas e íbamos informándonos sobre las estaciones de Metro de la línea 4, la línea que yo uso habitualmente, se estaba incendiando, realmente no sabía bien hasta dónde iba a llegar todo esto. Durante ese fin de semana participé de las movilizaciones que hubo en Puente Alto, nunca había visto tanta gente reunida en mi comuna, en todas las estaciones de Metro había gran número de personas manifestándose, haciendo barricadas, o solo mirando este momento excepcional.

Cuando comenzaron las primeras concentraciones y marchas en Plaza Italia, me di cuenta de que el movimiento era realmente popular. Durante todo octubre, noviembre y diciembre fui después de trabajar a muchas convocatorias, no importaba si estaba cansado o si era lunes o martes, necesitaba estar ahí. Participé el 25 de octubre de “la Marcha más Grande de Todas” y no me perdí ninguna de las convocatorias de los viernes. Además de ir a protestar valoro mucho el haber podido compartir con mis amigos de toda la vida y amigos de la universidad, también volver a encontrarme con gente que no veía hace años y sentir que además había alegría y esperanza: cantar y gritar, ver a la tía Pikachú y distintos colectivos bailando, los fuegos artificiales por las noches y la creatividad de los miles de carteles, compartir con personas desconocidas, volver a la casa en micros pirata con gente que también había ido a la manifestación y conversar de todo lo que estaba pasando.

Sin embargo, no todo fue bonito y alegre, este proceso está teñido por mucho dolor, angustia e incertidumbre, al principio fue el estado de excepción y los toques de queda, pero esto no era nada con lo que vendría después. Las marchas se fueron haciendo cada vez más represivas, la policía estaba descontrolada, saltándose todos los protocolos y normas que se supone debería cumplir. Estuve ahí al lado de mucha gente a la que le dispararon perdigones, la policía tiraba lacrimógenas sin tener motivos para hacerlo, vi cómo personas desesperadas huyendo de la violencia policial se tiraban a la ladera del río Mapocho. Sentí miedo a que me pasara algo grave, nunca había sentido un miedo así y también mucha impotencia de ver en vivo y por redes sociales abusos y violaciones a los derechos humanos que se repetían en todo el país.

Veo el futuro con optimismo, el estallido social derribó el mito de que los chilenos y las chilenas dejamos que se acumulen los abusos; sin duda tenemos la misma capacidad de cualquier otro país de levantarnos y demandar nuestros derechos. A pesar de toda la incertidumbre que hay en el proceso constituyente, tengo esperanza porque es una oportunidad única. Quizás estoy pecando de optimista, pero si me hubiesen preguntado hace dos años atrás si era posible un estallido social en Chile como el de octubre, mi respuesta hubiese sido que no. Ya no hay vuelta atrás.

2. Las precariedades económicas de los “privilegiados”: morosidad en jóvenes profesionales de Santiago y Concepción

Lorena Pérez y María Constanza Ayala

El invierno del 2011 será recordado por muchos como el inicio del despertar de Chile. Las grandes manifestaciones que inundaron de jóvenes secundarios y universitarios las calles de las ciudades más importantes de Chile comenzaron no solo a inaugurar un ciclo de protestas de alta masividad en nuestro país, sino a instalar con fuerza el rechazo por el endeudamiento estudiantil y el lucro en el sistema universitario. Las altas tasas de interés de los créditos universitarios, las condiciones de pago perjudiciales para los jóvenes deudores y la promesa de movilidad social que ofrecía el endeudamiento estudiantil comenzaron a ser cuestionados en el seno de un movimiento estudiantil con alta legitimidad social. Ocho años más tarde, el endeudamiento universitario vuelve a aparecer en las pancartas de las masivas manifestaciones de octubre del 2019: “Toma conciencia que tu deuda universitaria es para el resto de tu vida”; “5 años estudiando, 15 pagando”; “Ilustrada pero endeudada”.

Llegar a encontrarse en una situación de endeudamiento problemático es la consecuencia de una serie de acontecimientos que se inicia para muchos jóvenes chilenos cuando acceden a la educación superior. La prevalencia de la deuda educativa se concentra en la población de adultos jóvenes —particularmente entre aquellos que estudiaron a fines de los 90 y principios de los 2000—, años en que la política de financiamiento de la educación superior se abrió a las instituciones financieras de la mano del crédito Corfo de pregrado (1998) y el Crédito con Aval del Estado (2006). En efecto, según las cifras de la Encuesta Financiera de Hogares (2018), un 12,3% de los hogares chilenos tiene deuda educativa y esta se concentra principalmente en la generación de adultos jóvenes, específicamente en el tramo que va desde los 25 años hasta los 29 años (27,82%).

Ahora bien, el acceso a la educación superior abre, a su vez, una serie de posibilidades de acceso a una vasta línea de servicios y productos financieros. Los bancos a través de alianzas con las instituciones de educación superior se instalan de manera transitoria o permanente en las instituciones de educación superior, para ofrecer productos especialmente pensados en ellos. Según los datos del Servicio Nacional de Consumidores (en adelante Sernac), el 85% de los bancos ofrece algún producto para estudiantes universitarios (2017). Más aún, el Instituto Nacional de Juventud (en adelante Injuv) muestra que uno de cada tres jóvenes entre 15 y 29 años posee al menos una deuda, préstamo o crédito a su nombre (2018).

Acceder a esta diversidad de instrumentos financieros trae consigo una nueva problemática: ¿son los jóvenes capaces de pagar sus deudas educativas, bancarias y de casas comerciales? Según los datos del último informa de morosidad (Equifax-Universidad San Sebastián, 2020), del total de la mora nacional un 13,7% correponde a jóvenes entre 25 y 29 años. Su promedio de deuda es de $1.028.216. Los ingresos inestables de la población juvenil y el trabajo informal son, a juicio de las instituciones financieras, las principales razones que podrían explicar estas dificultades financieras (sbif, 2017).

En este contexto de alta prevalencia de deuda educativa y de deuda de consumo, el propósito es explorar el peso económico de la deuda en profesionales que trabajan, pero que, a pesar de ello, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Para esto se utiliza información de una encuesta online aplicada a jóvenes y adultos profesionales deudores que tienen entre 25 y 40 años, que residen en Santiago y Concepción.

La precariedad del privilegiado

Los jóvenes y adultos profesionales deudores que participaron en esta encuesta señalan que, en su mayoría, se encuentran trabajando de manera dependiente y presentan ingresos mensuales con una gran variación. De hecho, más de la mitad posee ingresos por trabajo entre el ingreso mínimo y un millón de pesos chilenos, pero en algunos casos llegan a más de un millón y medio. Comparativamente con lo que sucede a nivel país, se puede inferir que los jóvenes profesionales encuestados reciben ingresos mayores a lo que sucede con la inmensa mayoría de trabajadores chilenos.2 A primera vista, esta situación tiende a confirmar el supuesto de que el paso por la educación superior implica un beneficio económico para los jóvenes y adultos profesionales. Sin embargo, un gran porcentaje de estos jóvenes profesionales tuvieron que endeudarse para poder sostener los altos costos que en Chile implica acceder a la enseñanza superior, siendo aún mayor para quienes se encuentran atrasados en alguna de sus deudas (ver gráfico 1).

Gráfico 1. (a). Tipo de deuda según situación de morosidad

Gráfico 1. (b). Tipo de deuda atrasada para morosos

Fuente: elaboración propia sobre la base de “Encuesta sobre formas de endeudamiento y las obligaciones crediticias 2016-2017”.

Nota: los porcentajes refieren a las respuestas positivas dentro de cada grupo y del total.

La alta prevalencia de morosidad en las deudas educativas de los deudores encuestados —ver gráfico 1(b)—, devela el peso que tienen los créditos universitarios en la situación financiera de los jóvenes adultos. Ahora bien, los resultados también muestran que los jóvenes morosos tienen mayores niveles de desempleo que aquellos que se encuentran al día en sus pagos, y que sus ingresos son también inferiores. Si bien la literatura ha demostrado la importancia de los ingresos a la hora de mantener los compromisos financieros y sugieren que los salarios deberían aumentar en función del nivel de educación de los deudores (Oksanen, Aaltonen y Rantal, 2016; Despard et al., 2016), nuestros resultados muestran que esta relación es sensible a la modalidad de financiamiento de la educación superior. Esta evidencia permite cuestionar el supuesto de que toda la deuda educativa es, en sí misma, una inversión. Utilizando la expresión de Seamster y Charron-Chénier (2017), los créditos educativos parecen ser una práctica institucional “depredadora”, que se presenta como una oportunidad para el progreso social y económico de los individuos más vulnerables, pero que, a largo plazo, reproduce la desigualdad y la inseguridad, al permitir que las personas con una mejor situación económica y social obtengan beneficios mucho más significativos.

Ahora bien, no solo las deudas educativas apremian a los profesionales encuestados; también se superponen deudas de consumo, lo que aumenta considerablemente su carga financiera. En el gráfico 1(a) es posible observar el peso de las deudas bancarias y de casas comerciales (retail), estando presentes en más del 50% de quienes se encuentran atrasados en el pago de sus deudas. En este sentido, podemos suponer que esta superposición de deudas profundiza aún más las dificultades económicas que enfrentan los profesionales morosos.

Soportar económicamente a otros

Una de las principales funciones que cumple la familia es la transmisión intergeneracional, entendida como el movimiento de traspaso de bienes materiales e inmateriales de una generación a otra (Araujo, 2016). Estos circuitos de intercambio de bienes son estrategias de supervivencia que le permiten a las familias, particularmente a las más pobres, operar en la asignación de recursos escasos y distribución de servicios insuficientes; disponer de seguridad colectiva en contra de las amenazas del sistema formal y como fuente de recursos en caso de emergencias (Lomntiz, 2008). Anteriores trabajos muestran cómo los hogares activos en el mercado laboral soportan económicamente en gran medida a sus dependientes tanto dentro del hogar (pareja/hijos/as) y fuera del hogar (padres, madres y otros) (Pérez-Roa y Donoso, 2018). En un contexto de envejecimiento de la población y de precarización de las condiciones de jubilación de los adultos mayores, los padres enfrentan una baja de ingresos que es sostenida por aquellos que se encuentran activos en el mercado laboral (Andrade, 2020). En este sentido, juegan el rol de la “generación sándwich”, es decir, son quienes tienen a cargo a sus hijos/as y, al mismo tiempo, a los adultos mayores de la familia (Hammer y Neal, 2008 en Saracostti y Muñoz, 2016).

Esta tarea de proveer seguridad económica a los miembros de la familia puede ser una exigencia difícil de sostener. Entendiendo que las dependencias económicas refieren a los apoyos económicos permanentes que los participantes les brindan principalmente a sus familiares, según nuestros datos quienes están morosos con alguna deuda declararon tener más dependientes tanto fuera (padres y otros) como dentro (pareja e hijos) del hogar en comparación a aquellos que están al día con sus deudas (ver gráfico 2). En este sentido, se hace plausible pensar que hacerse cargo de hijos/as, apoyar económicamente a la pareja y/o a los padres, son cargas económicas que pueden disminuir el margen de maniobra que los profesionales deudores cuentan para poder responder con sus compromisos financieros.

Gráfico 2. Dependencias económicas según situación de morosidad

Fuente: elaboración propia a partir de “Encuesta sobre formas de endeudamiento y las obligaciones crediticias 2016-2017”.

Nota: los porcentajes refieren a las respuestas positivas dentro de cada grupo y del total.

Según datos del pnud (2017), los chilenos valoran de manera importante los saltos intergeneracionales en las condiciones de vida que evidencian sus propias historias (sus abuelos que debían ir descalzos o vivir en casas con piso de tierra; sus padres que no accedieron a la educación superior). La mayoría de los jóvenes participantes de este estudio ha experimentado un proceso de movilidad en sus condiciones de vida respecto de sus padres, aun cuando solo sea un efecto del mejoramiento en el acceso a bienes y servicios a nivel global, y a la percepción de acceso a trabajos en el sector servicios “distintos” a los de sus padres. Sin embargo, no siempre mejoran su posición socioeconómica en términos relativos (Marambio, 2017). Esta posición relativamente mejor que la de sus padres los ubica en una posición expectante respecto de su capacidad de cumplir con el mandato de las transferencias intergeneracionales, ya que deberían ser capaces de proveer tanto a sus hijos como a sus padres. En este sentido, se hace necesario seguir profundizando en estas transferencias económicas de aquellos grupos que al menos, teóricamente, ocupan una mejor posición económica que la de sus padres, asumiendo, por ello, mayores responsabilidades económicas en sus familias (es viable preguntarse si sería un factor que podría profundizar su precariedad económica particularmente en contextos de alta incertidumbre económica, como la que actualmente estamos atravesando debido a la pandemia).

La evidencia que se presenta permite mostrar el peso de las deudas educativas, bancarias y de consumo de un grupo de jóvenes y adultos profesionales en Chile y cómo estas deudas interactúan con la morosidad y las dependencias económicas dentro y fuera del hogar, repercutiendo en su situación

financiera en un país que ha visto incrementado exponencialmente sus costos. Las deudas educativas repercuten de manera significativa en el no pago de los compromisos financieros, tal como los participantes de las manifestaciones sociales de las últimas décadas han puesto en discusión.

Bibliografía

Araujo, K. (2016). El miedo a los subordinados. Una teoría de la autoridad. Santiago: lom Ediciones.

Araujo, K. y Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Santiago: lom Ediciones.

Andrade, C. (2020). “¿Cuánto más soporta el Pilar Solidario? La experiencia de la vejez en el Chile actual”. En Hilos tensados, para leer el octubre chileno. Santiago: Colección idea y Universidad de Santiago de Chile.

Banco Central de Chile. (2018). “Encuesta financiera de hogares 2017. Santiago de Chile: Banco Central de Chile”. Recuperado de: https://www.bcentral.cl/financiera-de-hogares

Despard, M., Mathieu R., D. Perantie, S. Taylor, M. Grinstein-Weiss, T. Friedline y R. Raghavan. (2016). “Student Debt and Hardship: Evidence from a Large Sample of Low- And Moderate-Income Households”. Children and Youth Services Review 70: 8-18.

Saracostti, M. y Muñoz, C. (2106). Familia y trabajo: tensiones y posibilidades. Una aproximación a la visión de los niños y niñas chilenos. Temuco: Universidad de la Frontera.

Seamster, L., y Charron-Chénier, R. (2017). “Predatory Inclusion and Education Debt: Rethinking the Racial Wealth Gap”. Social Currents,4(3): 199-207.

ine. (2018). Encuesta Suplementaria de Ingresos (esi).

Lomnitz, L. (2008). Lo formal y lo informal en sociedades contemporáneas. Santiago, Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Marambio, A. (2017). “Narratives of Social Mobility in the Post-Industrial Working Class and the Use of Credit in Chilean Households”. Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs 22 : 1-18.

Oksanen, A., M. Aaltonen y K. Rantala. (2016). “Debt Problems and Life transitions: A Register-Based Panel Study of Finnish Young People”. Journal of Youth Studies 19(9): 1184-1203.

Pérez, L. y Donoso, J. (2018). “Redes de intercambio y de pago de deudas en parejas jóvenes endeudadas de Santiago de Chile”. Revista Intervención 8(2): 23-30.

pnud-Chile. (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social.

***

Historia de vida

BELÉN QUINCHAVIL3

Mi nombre es Belén Quinchavil Painemal, soy mujer mapuche, pertenezco a una comunidad indígena, estudiante del área de la salud. Provengo de una familia campesina, con escaso acceso a la educación, por lo que junto a mi hermana mayor somos la primera generación en entrar a la educación superior. No pertenezco a ningún partido político, porque siento que sesga de alguna manera la visión que tenemos las personas de las cosas. Siento que actualmente la política es un juego donde participan muy pocas personas; no se ve expresado lo que piensa un abuelito/a, o las cosas de la gente común. En mi territorio, Ragñintuleufu, llevamos años luchando para que ninguno de los dos ríos se intervenga, tanto el Cautín como el Quepe. Durante mucho tiempo hemos luchado por protegerlos, si alguien o alguna empresa intenta intervenirlos, nosotros vamos y hacemos una declaración pública y si no se cumple, nos movilizamos o protestamos, pero siempre las respuestas son las mismas, la municipalidad se tira la pelota con la Dirección de Obras Hidráulicas y ellos nos mandan a la Conadi y nunca tenemos una solución. Son años de lucha pidiendo que no intervengan los ríos, porque el daño es muy grande, la gente ha perdido sus animales, sus árboles, sus terrenos, en invierno se inunda todo y los abuelos o personas mayores no pueden salir de sus casas porque están anegadas con agua y los bomberos no pueden sacarlos… ¡es terrible!

Nosotras exigimos vivir dignamente, tener un invierno seguro y tranquilo en el lugar donde nacimos, pero el río cada vez se acerca más y está comiendo más tierra y se hacen desbordes. Antes del estallido éramos pocos los que reclamábamos y ahora somos muchos más, incluso personas que no son del territorio nos apoyan y por primera vez cortamos la carretera S-40 y no nos pasaron a llevar, nunca había visto tanta gente unida pidiendo lo mismo que nosotros. Antes pasaban personas en auto que cuestionaban lo que hacíamos, pero ahora esas mismas personas han ido entendiendo lo que vivimos y nos apoyan.

Hay otras formas de protesta también: mi familia decidió no ver más noticias y televisión, nos informamos por otros medios alternativos que sí muestran lo que los canales de televisión esconden. Al final estos canales mostraban una visión totalmente distorsionada de lo que estaba pasando en Santiago, solo buscaban asustar y escandalizar, sin hacer ninguna reflexión. Aunque hay gente que todavía cree esto, me alegra mucho que ya no se les compre todo lo que dicen e investigan un poco más en internet y las redes sociales.

Con respecto al Wallmapu, encuentro que después del estallido social tenemos más apoyo, la gente se dio cuenta que todos los reclamos y las injusticias que hemos vivido no eran mentiras, el mismo caso de Camilo Catrillanca ha sido un emblema en Temuco y también en Santiago. Ahora siento que las personas se identifican más con nuestro pueblo y sus raíces, se reconocen con sangre mapuche y eso los enorgullece.

Cuando se acabe la pandemia esto va a seguir con fuerza y se buscarán soluciones. Una nueva Constitución puede ser una de ellas, pero mientras haya esta desconexión de los políticos con nosotros no pasará nada. Exigimos cosas básicas, que se cuiden nuestras tierras, el agua, el medioambiente, que se respete a las personas y para eso necesitamos una renovación completa de la gente que participa en política.

En el Wallmapu veo un cambio, ya no hay la resignación de antes, la gente se ha empoderado y sabe que unida puede hacerse escuchar, ya no está esa conformidad del “no se puede hacer nada”.

***

Historia de vida

CAROLINA SÁEZ4

Soy Carolina, tengo 25 años y vivo en la comuna de El Bosque. Toda mi vida ha transcurrido aquí y en San Bernardo, y recién empecé a conocer otras comunas cuando entré a la universidad. Actualmente vivo con mis papás y mis hermanos, somos una familia de clase baja, mi papá siempre ha trabajado en una bomba de bencina y mi mamá es dueña de casa, mi hermana trabaja en un local de comida y mi hermano chico terminó recién de estudiar la educación media.

Soy la primera de la familia que tiene un título universitario, estudié trabajo social en la Alberto Hurtado y estoy buscando trabajo.

Desde muy chica sentí interés por los temas sociales y creo que por eso estudié trabajo social. En el colegio estuve en varias marchas. Aunque estaba en básica, recuerdo el movimiento pingüino y de más grande pude participar en las movilizaciones del 2011, yo estudiaba en un colegio particular subvencionado, un colegio católico de la “burbuja” que nunca se unía a ninguna protesta, a diferencia de los liceos comerciales e industriales de la comuna, éramos como los niños buenos y pavos de San Bernardo. Pero las protestas del 2011 fueron tan grandes, que hasta nosotros nos sumamos.

Los jóvenes nos dimos cuenta que esta democracia al final es una falsa democracia, que pone un manto sobre las injusticias sociales, eso era lo que los adultos no lograban distinguir tan bien, porque antes que eso recuperaron libertades básicas como salir a la calle con más tranquilidad y vivir sin toque de queda.

Mis papás vivieron la dictadura en Chillán y a pesar de la edad que tienen, apoyaron el estallido social. Yo noto una diferencia en cómo mi papá entiende la política y cómo la entiendo yo. Para él su prioridad es el voto, siempre alega que “por qué los cabros no votan, si a nosotros nos costó tanto”, pero ese voto es una vez cada cuatro años y luego se desentienden, entonces el estallido era demostrarle que habían otras formas de hacer política, que ya el tema no era tan partidista como de izquierda o derecha, y no porque alguien viniera de un partido socialista quería decir que iba a estar todo bien.

Me acuerdo que vi en la tele las evasiones en el Metro y quedé sorprendida, no me imaginé que algo así pudiese pasar. Me junté con mis amigos del colegio, mis compañeros de empaque del supermercado en el que trabajo y amigas de la U, la mayoría son bien activos políticamente y quisimos participar de una experiencia nueva, marchas y protestas masivas en San Bernardo y El Bosque, nuestro espacio. En una de esas marchas me llegaron dos perdigones en la pierna derecha y además de la ayuda de mis amigos, recibí contención de la gente que estaba ahí. Recuerdo en especial a una paramédica y los abuelitos de un amigo que fueron a buscarme en auto. Cuando me hice la radiografía los balines estaban ahí y no eran de goma, mis papás lo pasaron mal y me retaron mucho.

Me quedé tranquila, porque a pesar de que los balines estaban dentro, me dijeron en el hospital que podría hacer mi vida normal. Pero no fue así. Empecé a perder movilidad en mi pierna e iba todos los días con mi mamá, que estaba muy estresada, a hacerme las curaciones en el consultorio. Al final una amiga kinesióloga me decía que la única forma de recuperar la movilidad era operándome, cuando fui al Barros Luco me tuvieron esperando semanas e insistían que los proyectiles no se sacaban y que se me pasaría con el tiempo, pero a las tres semanas estaba mucho peor.

En medio de esto conocí a una chica que también le llegaron perdigones que le fracturaron la mano y aunque la tramitaron mucho, al final terminaron operándola en el mismo Barros Luco y yo aún no tenía respuestas, así que a pesar de nuestros problemas económicos, pedimos hora en una consulta particular y mi mamá me dijo que me operaría en un centro médico más confiable. Mis profes de la universidad y cercanos organizaron una colecta y gracias a eso pude operarme. Son tantas las diferencias que existen, supe de gente que había recibido balines y se atendieron en la Clínica Alemana y listo, yo gracias a que tenía redes de apoyo logré finalmente operarme de manera particular, pero aquí cerca de mi casa hay un muchacho que recibió un perdigón en un ojo y aunque hicimos bingos y completadas, no alcanzó para que se tratara en el sistema privado. En esa época yo estudiaba y trabajaba, pero no soy la sostenedora del hogar. Tuve la posibilidad de quedarme en mi casa, mejorarme bien y cumplir con la licencia, pero otros conocidos que recibieron balines no les quedó otra, porque si no, no comen.

Siento que el estallido social me cambió, corté algunas relaciones cercanas porque hablaron mal de mí a propósito de lo que me pasó o avalan el daño que han causado los carabineros y militares, algunos dicen que el estallido no es político, pero sí lo es y creo que cambió mi forma de pensar y de relacionarme con los demás.

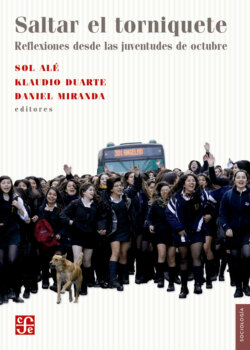

Crédito: Fernanda Urrutia, Santiago, octubre de 2019.