Читать книгу Der Mann aus Babadag - Markus Krischer - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der Mann vom Schwarzen Meer

ОглавлениеAus allen Provinzen des Osmanischen Reichs waren die Krieger des Sultans gekommen, um sich in Belgrad zu sammeln. In den weit entfernten Regionen mussten die Männer bereits im beginnenden Frühling des Jahres 1683 ihre Reise antreten. So auch in der Provinz Silistra an der Nordgrenze des Imperiums. In den Städten Tulca, Karaman, Braila und Hirsovo werden die dort stationierten Kompanien gemeinsam aufgebrochen sein. Der Befehl zur Mobilmachung erreichte auch die Bewohner von Babadag.

Zu den Kämpfern aus der Stadt des heiligen Derwischs Baba gehörte ein etwa dreißigjähriger, groß gewachsener Bauernsohn, der erst wenige Wochen zuvor geheiratet hatte.

Wenn er sich auf der Straße, die ihn an der Donau entlang nach Belgrad führen sollte, im Sattel umdrehte (er besaß wohl ein eigenes Pferd), so wird er gesehen haben, wie das Minarett der Ali-Gaza-Moschee und irgendwann auch der heilige Berg des Baba hinterm Horizont wegtauchten. Dann blickte er wieder nach vorn. Nach Westen. Wo Ruhm und Reichtum auf ihn warteten. Er habe eben auf Beute gehofft, erklärte er etwa zehn Monate später. Zu diesem Zeitpunkt war er selbst zur Beute geworden. Und jene, denen er ausgeliefert war, nannten ihn den langen Achmet.

Die Stadt Babadag liegt im heutigen östlichen Rumänien, in der Region Dobrudscha am Schwarzen Meer. Etliche Völker besiedelten oder plünderten dieses Land. Nach den Skythen, Persern und Griechen kamen Daker, Römer, Goten, Awaren und aus Westsibirien die Petschenegen. Türken und Tataren beherrschten jene Stadt, die einst von den Römern vicus novus genannt worden war und die später, in Erinnerung an einen berühmten Derwisch, der hier wirkte und starb, den Namen Babadag erhielt – Berg des Baba.

Früher für Muslime ein bedeutendes Wallfahrtsziel, ist die Stadt heute ein Etappenort für großstadtmüde Reisende aus ganz Europa, die ins Donaudelta pilgern – auf der Suche nach Ruhe, Weite und seltenen Vogelarten. Die US-Luftwaffe, so berichtet das Internet, unterhält einen Stützpunkt in der Nähe. Fotos von Babadag zeigen einige Betonbauten, die wirken, als habe sie jemand hingewürfelt und dann achtlos liegen gelassen.

Babadag zählte im 17. Jahrhundert zu den wichtigen Städten der osmanischen Provinz Silistra. Sogar der Gouverneur residierte dort einige Jahre. Als der lange Achmet 1683 Richtung Belgrad aufbrach und in den Krieg zog, ließ er nicht irgendein verlorenes Nest hinter sich, sondern eine strategisch bedeutsame Festung im nördlichen Territorium des Reiches. Heute freilich liegt die Heimatstadt des muslimischen Soldaten am zerfaserten, östlichen Rand Europas. Jenseits der Walachei – im Nirgendwo.

Den polnischen Schriftsteller Andrzej Stasiuk, verführt von der Magie vergessener Landstriche, zog es mehrfach in die Dobrudscha. Seine Reisebeschreibungen, in denen er eine Welt beschwört, die „im Verschwinden, im Sterben begriffen“ sei, die aus „Alterschwäche in Trümmern“ falle, und der doch oder gerade deshalb seine Anteilnahme und Liebe gilt, veröffentlichte Stasiuk im Jahr 2004. Dem Buch gab er den Titel Unterwegs nach Babadag. In dem Ort selbst hatte er sich auf zwei Reisen jeweils nur für ein paar Minuten aufgehalten. Stasiuk fuhr mit dem Bus durch Babadag, sah bettelnde Kinder und drei Frauen in langen, roten Kleidern – „bestimmt Türkinnen aus der Dobrudscha“. Sie gingen zwischen „Häusern, die zerfielen, bevor sie alt werden“ konnten. „Babadag, das war Müdigkeit und Einsamkeit.“

Nur zweimal im Leben habe er diese Stadt gesehen, zweimal je zehn Minuten. „Aus solchen Fragmenten setzt sich die Welt zusammen, aus Bruchstücken eines Traums, aus Halluzinationen, aus Fieberfantasien einer Busfahrt.“ Stasiuk erinnerte sich an das Minarett von Babadag, das erste, das er je gesehen habe. Es sei „roh und einfach“, sehe aus wie ein „in den Himmel zielender Bleistift“.10

Digitale Fotoalben zeigen auch die Moschee der Stadt. Das Gotteshaus stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die hellen, sandbraunen Mauern und das schlanke Minarett wird der Bauernsohn Achmet gekannt haben, so wie den Brunnen, an dem die Pilger ihre Hände wuschen, und das für den Derwisch errichtete Mausoleum.

Der Derwisch hieß Sari Saltuk Baba und zählte zu den Missionaren, die den Islam noch vor der Heraufkunft des Osmanischen Reiches in Osteuropa verbreiteten. Der byzantinische Christenkaiser Michael VIII. hatte im 13. Jahrhundert türkischen Kolonisten das Gebiet des Donaudeltas am Schwarzen Meer überlassen. Mit den Siedlern kam Sari Saltuk. Der Islam verbreitete sich zwar in der Dobrudscha – aber er eroberte sie nicht. So umkämpft wie das Grenzland, so unentschieden blieb die Glaubensherrschaft. Mal war der Halbmond deutlicher zu erkennen, mal das Kreuz. In den Städten der Region lebten Muslime und Juden mit römischen und byzantinischen Christen zusammen. Menschen wechselten von einer Religion zur anderen – und konvertierten auch wieder zurück. Noch heute sind in der Dobrudscha einige tausend Gagausen beheimatet, christliche Türken, von denen es heißt, ihre Vorväter hätten als Muslime das Land besiedelt.

Der lange Achmet war in einer Welt groß geworden, in der viele Bekenntnisse ihren Platz hatten. Seine Heimatstadt allerdings war in jenen Zeiten deutlich vom Islam geprägt. Sultan Bayezid II. hatte Babadag Ende des 15. Jahrhunderts quasi neu gegründet. Er ließ zur Erinnerung an den Derwisch Sari Saltuk ein Mausoleum errichten und finanzierte den Neubau des Ortes mit frommen Stiftungen. Es entstanden mehrere Moscheen, Schulen, öffentliche Bäder und Karawansereien.

Ende des 16. Jahrhunderts, so lehrt eine Studie, die der holländische Osmanist und Kunsthistoriker Machiel Kiel verfasste, lebten in Babadag 5500 Menschen – beinahe neunzig Prozent davon waren Muslime. Der Ort war damals die mit Abstand größte Siedlung in der Dobrudscha. Als der berühmte osmanische Reisende Evliya Celebi in der Mitte des 17. Jahrhunderts nach Babadag kam, sah er dort, wo einst Wald und Steppe waren, eine weitläufige, „sehr schöne“ Stadt. Sie besitze, so schilderte Evliya, hohe, zweistöckige, aus Stein gebaute Paläste und andere Häuser, zusammen etwa 3000 Gebäude. Er zählte drei Koranschulen (Medresen), drei Bäder (Hamams), acht Karawansereien, zwanzig kleine und drei große Freitagsmoscheen.

Im 18. und 19. Jahrhundert, so Kiel, sei die Stadt Babadag mit ihren glanzvollen Bauten unter der Wucht von vier russischen Invasionen zerfallen. Den Verwüstungen hielten eine Moschee stand, ein Brunnen – und der Ort, an dem des legendären Derwischs Sari Saltuk gedacht wurde. Zwar blieb das originale Mausoleum nicht erhalten. Im 18. Jahrhundert jedoch erbaute die inzwischen verarmte muslimische Gemeinde über der Grabstätte des Heiligen eine neue, wenn auch sehr einfache Gedenkstätte. Rohe Steinwände bilden eine fensterlose, quadratische Grabkammer mit einer Seitenlänge von 4,85 Metern. Die schmale Vorhalle ist nach vorn offen, drei Holzpfosten tragen das hölzerne Dach.

Kiel suchte in den vergangenen Jahrzehnten Babadag mehrfach auf. In der Nähe der Ruine, so notierte er, leben noch einige türkische Familien. Ob es möglich wäre, deren Geschichte zurückzuverfolgen? Ob deren Vorväter wohl Zeugen der großen Zeit des Ortes waren? Ob einer ihrer Ahnen vom Heerzug des Großwesirs Mustafa Pascha hätte berichten können – und von einem Bauernsohn, der die Stadt und seine Familie verließ, um sich in Belgrad der Armada des Sultans anzuschließen? Von der Geschichte des Mausoleums, so berichtet Kiel jedenfalls, wissen die türkischen Anwohner nichts mehr. In der Vorhalle der steinernen Hütte, von den rumänischen Behörden inzwischen renoviert, entdeckte Kiel einen zylindrischen Grabstein – wahrscheinlich das einzige Überbleibsel eines Friedhofs, der einst die Gedenkstätte umgeben haben muss. In den eleganten osmanischen Schriftzeichen des Steins fand der Wissenschaftler die Spuren der untergegangenen muslimischen Kultur Babadags. Die von Kiel ins Englische übersetzten Zeichen bedeuten im Deutschen:

Ihm, der Gnade Gottes teilhaftig, dem Gott seine Sünden vergibt, dem Glücklichen, der im Heil des Glaubens starb und der Gottes Gnade bedarf, Ibrahim Celebi, dem Sohn des Hadji Mehmed Ali, möge vergeben werden. Er ist in die Gegenwart Gottes gebracht worden, der gepriesen sei, im Monat Safar, dem Siegreichen – im Jahr Tausendfünfzig. Sprecht für seine Seele die Fatiha auf. 11

Der Sohn des Hadji Mehmed Ali war im christlichen Jahr 1640 gestorben, zwischen dem 23. Mai und dem 20. Juni. Fatiha ist der arabische Name für die erste Sure des Korans – die Eröffnung. Muslime beten die Fatiha zu vielen Anlässen. Sie gehört zum täglich fünfmal zu sprechenden Pflichtgebet, wird bei Hochzeiten rezitiert und soll Kranken helfen. Die Islamforscherin Christine Schirrmacher übersetzt die Fatiha so:

Im Namen Gottes, des Gnädigen und Barmherzigen, Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts herrscht. Dir dienen wir und Dich bitten wir um Hilfe. Führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen Du gnädig bist, die nicht dem Zorn anheimfallen und nicht irre gehen. 12

Das Gebet ähnelt auf den ersten Blick dem Vaterunser. Und doch wirkt es strenger, nicht etwa wegen des letzten Gerichts und des drohenden Zorns, eher wegen der Distanz zwischen dem Flehenden und dem Angerufenen. Der Gott der Fatiha wartet, so scheint es, in größerer Entfernung auf jene, die an ihn glauben und ihm vertrauen.

Der lange Achmet wird diese frommen Worte gut gekannt und er wird sie mehrmals täglich gesprochen haben, in Babadag und später mit den Abertausenden Kriegern Allahs vor den Toren Wiens. Achmet wird die Stadt seines Vaters nicht vergessen haben. Er wird sich an seine Verwandten erinnert haben und insbesondere an die Frau, die er kurz vor seinem Wegmarsch nach Belgrad geheiratet hatte. Bei der Hochzeit wird er das dieser Feier geziemende muslimische Gebet gesprochen haben.

Führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen Du gnädig bist, die nicht dem Zorn anheimfallen und nicht irre gehen.

Ibrahim Celebi, von dem der letzte osmanische Grabstein in Babadag berichtet, war gestorben, bevor Achmet auf die Welt kam. Ob die beiden Familien sich kannten? Sicher wusste Achmet alles über den wichtigsten Toten der Stadt – den legendären Derwisch Sari Saltuk. Nach ihm war die Stadt benannt und wegen ihm war sie wieder aufgebaut worden, seinetwegen kamen Pilger – auch mehrere Sultane reisten zum Mausoleum des Heiligen. Das Gebäude und der Friedhof gehörten zu Achmets Welt so wie die öffentlichen Bäder, die Karawansereien und Moscheen. In einer der Knabenschulen des Ortes (mekteb) hatte er lesen und schreiben gelernt. Ob er sich schon in Babadag mit dem Handwerk eines Soldaten vertraut gemacht hatte?

Der lange Achmet nannte sich selbst einen Janitscharen. Er gehörte demnach zu jenen Infanteristen, die den Kern eines jeden osmanischen Heeres ausmachten. Auf diesem Korps, als „neue Truppe“ im 14. Jahrhundert gegründet, beruhte die militärische Stärke der Türken. Die hervorragend ausgebildeten, leidenschaftlichen und disziplinierten Kämpfer verbreiteten über Hunderte Jahre Schrecken und Bewunderung auf den Schlachtfeldern Europas, Asiens und Afrikas. Vom Mut und der fanatischen Entschlossenheit der Janitscharen, die mit ihrem Schrei Allahu Akbahr dem Feind entgegenrannten, zeugen etliche Berichte. Die Soldaten dieser Elite-Einheit lebten in einer Art mönchischen Askese, organisiert in Verbänden von bis zu 600 Mann. Eine Kompanie, orta genannt, bildete die Familie eines Janitscharen. Er durfte nicht heiraten, erhielt kaum Sold, und nach seinem Tod fiel sein Besitz an die Truppe. Janitscharen kämpften nicht nur, sie bewachten Festungen und arbeiteten als Polizisten. Sie übernahmen auch Aufgaben in der Verwaltung des Reiches und konnten hohe Positionen am Hof erreichen.

Im Grunde hatte ein Janitschar nur dem Sultan zu gehorchen und für Allah zu kämpfen. Praktisch jedoch galt seine Loyalität eben auch der elitären Krieger-Gemeinschaft. So weiß die Geschichte des Osmanischen Reiches von etlichen Rebellionen der Janitscharen zu berichten, von deren unkontrollierbarer Macht – und vom langsamen Verschwinden ihrer strengen und asketischen Ordnung. Aber welche Intrigen und Revolutionen sie auch anzettelten, welchen Einfluss sie auch gewannen – die Janitscharen waren nicht nur deshalb mit dem türkischen Großreich verbunden, weil der Auf- und Niedergang dieser einzigartigen Truppe das Schicksal des Imperiums mitbestimmte. Das Wesen des Janitscharen und das Wesen des Sultans gehörten zusammen. Im Reich des Padischah, des göttlichen Schattens auf Erden, dessen absolute Herrschaft auf einer streng hierarchischen Ordnung beruhte, verkörperte der Janitschar den perfekten, bedingungslosen Glaubenskrieger – denn der Janitschar war ein Sklave.

Der Nachwuchs für diese Truppe rekrutierte sich aus verschleppten Christenkindern. Die „Knabenlese“, alle paar Jahre in unterworfenen Provinzen durchgeführt, zwang jeweils Tausende Jungen in die Ausbildungsstätten des Sultans. Sie verloren ihren alten Namen, ihren alten Glauben – und ihre Freiheit. So wie die Araber einst aus verschleppten Türken das Sklavenheer der Mamluken formten, so schufen sich die türkischen Sultane aus geraubten Christen das Sklavenkorps der Janitscharen.

Wenn sich also der christliche Sklave Achmet während des Verhörs im Münchner Zuchthaus einen Janitscharen nannte, dann bekannte er damit seine Zugehörigkeit zu einer muslimischen Sklaventruppe. Freilich war diese historische Spitzfindigkeit für ihn selbst ohne Belang. Zum einen sahen sich die besten Krieger des Sultans nicht als recht- und ehrlose Unfreie. Im Gegenteil: Die Janitscharen standen in einem besonderen, engen Vertrauensverhältnis zum Sultan. Zum anderen war im 17. Jahrhundert die einstmals berühmte Kriegerkaste längst degeneriert. Die strengen Regeln der Ausbildung und Askese galten nicht mehr. Die letzte wirkliche Knabenlese soll im Jahr 1663 stattgefunden haben13, längst suchte sich das Korps seine Rekruten unter den Söhnen früherer Janitscharen – oder aber stellte irgendwelche jungen Männer ein, die einfach auf Beute, auf ein Bett oder auf regelmäßiges Essen hofften.

Möglich, dass Achmet diesen eher irregulären Einheiten zuzuordnen war. Er lebte wohl nicht mehr in mönchischer Zurückhaltung in einer Kaserne. Seine Ehe wies ihn bereits als weltlichen Janitscharen aus. Er war auch nicht der versklavte und konvertierte Sohn eines Christen. Vielleicht hatte sein Vater bei den Janitscharen gekämpft, vielleicht hatte ihn anderes zu den Truppen des Sultans gebracht, Not oder Glaubenseifer.

Die Führung sämtlicher Janitscharen-Verbände oblag dem Janitscharen-Aga. Im osmanischen Heer, das nach Wien zog, hieß dieser Befehlshaber Mustafa Pascha aus Rodosto. Ihm hatte der Sultan 1682 ein kostbares Panzerhemd geschenkt. Bei der Schlacht vor Wien entschied sich der mächtige Offizier Mustafa Pascha zur Flucht – das schwere Kettenhemd überließ er den Feinden. Dem Aga schadete sein Verhalten vor Wien zunächst nicht. Fünf Jahre später stieg er sogar zum Großwesir des Osmanischen Reiches auf. Nachdem er jedoch 1689 weitere Niederlagen gegen die christlichen Heere zu verantworten hatte, fiel er in Ungnade und starb in der Verbannung.

Das Panzerhemd des Mustafa Pascha, ein enges Geflecht vernieteter Eisenringe, zählt zu den Schätzen der Karlsruher Türkenbeute – einer der großen Trophäensammlungen, die von den christlichen Heeren nach ihren Feldzügen gegen die Osmanen in die Heimat gebracht wurden.14 Auf den Schlachtfeldern holten sich bayerische, sächsische, brandenburgische, badische, polnische und kaiserliche Soldaten alles, was sie greifen konnten: Fahnen, Zelte, Gewehre, Äxte, Helme, Bögen, Sättel, Taschen, Löffel, Panzerhemden, Faltbecher, Gürtel, Stiefel und Pantoffeln. So wie die Gefangenen sollten die Beutestücke vom errungenen Sieg Zeugnis ablegen. Die Exponate verstärkten aber auch das Interesse des christlichen Publikums an der exotischen Kultur der Osmanen. Der Adel feierte türkische Feste, man kleidete sich in türkischer Tracht, hörte Kompositionen alla turca, baute im Schlosspark zu Schwetzingen gar eine Moschee nach, trank türkischen Kaffee und ließ sich von türkischen Lakaien bedienen oder zumindest von solchen in orientalischer Livree.

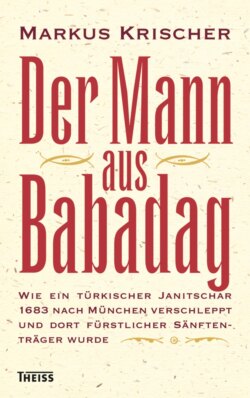

Türkischer Janitschar; das Bild des venezianischen Renaissance-Künstlers Gentile Bellini zeigt ein Mitglied der osmanischen Kriegerkaste mit der typischen Kopfbedeckung, der Ketsche, und dem berüchtigten Reflexbogen. Zeichnung, 15. Jh.

Als der Halbmond aus der Mode kam, gerieten die Türkenkammern in Vergessenheit. All die Pfeile, Säbel, Rossschweife, Schabracken und Teppiche waren zwar katalogisiert, dennoch verschwanden etliche Beutestücke aus den Magazinen. Sie wurden verschenkt, verkauft oder schlicht gestohlen. Später entdeckten Historiker, Völkerkundler und Kunstgeschichtler den Wert der osmanischen Kriegsware. Also verwandelten sich die Türkenbeuten in Museumsschätze. Die großen Sammlungen lassen sich in Wien, Dresden, Karlsruhe und Ingolstadt bewundern. Natürlich existieren zu diesen Ausstellungen auch Kataloge und etliche Fachbücher. Wer sie liest, dessen Vorstellung eines Janitscharen bekommt nach und nach Farbe und Kontur – und auch die Gestalt des Mannes aus Babadag lässt sich deutlicher erkennen.

Der Janitschar trug ein Obergewand mit engen Ärmeln. In den breiten Gürtel steckte er, wenn er in die Schlacht zog, die Schoßzipfel des Gewandes. Als Unterkleid diente eine lange, blaue Weste. Die Hosen waren eng, die seitlich geschnürten, sandbraunen Lederstiefel besaßen keine Absätze. Schon auf den ersten Blick zeichnete den Krieger seine Kopfbedeckung als Janitscharen aus – eine weiße Filzhaube, die nach hinten abknickte und in einen mächtigen Nackenbehang auslief, der gegen Hitze und Schwerthiebe schützte. Auf der Stirnseite dieser Ketsche (türkisch: kece für Filz) war eine mit Silberblech umgebene Hülse angebracht, in der farbige Federn steckten.

Der Janitschar, einst mit Pfeil und Bogen bewaffnet, kämpfte im 17. Jahrhundert üblicherweise mit dem Gewehr. An einer Seidenschnur, über die rechte Schulter geschlungen, hing der Säbel seitlich in seiner ledernen Scheide. Der osmanische Soldat trug diese Blankwaffe auf die slawische Art – verkehrt herum, die Schneide nach oben. Neben dem Dolch steckte in seinem Gürtel der Jatagan, das Janitscharen-Messer, von christlichen Soldaten auch mit dem nüchternen Namen „Kopfabschneider“ versehen. Die einschneidige Klinge des Jatagan, etwa sechzig Zentimeter lang, verlief leicht gebogen und zur Spitze hin breiter werdend. Der Italiener Marsigli, der Jahre als osmanischer Kriegsgefangener zubrachte und seine Einblicke in die Waffen- und Heereskunst der Türken in wunderbaren, exakten Zeichnungen verewigte, nannte den Jatagan schlicht gadar’a: grausam.

Zu den Beutestücken in den verschiedenen Museen zählen auch zivile Werkzeuge islamischer Soldaten: Löffel aus Holz, Schildpatt oder Elfenbein, lederne Beuteltaschen, Faltbecher, Kürbisflaschen, Pauken, Gebetsteppiche, Zeltstoffe, Kissen – oder ein Rasierumhang in dunkelrotem Seidendamast. All diese Dinge sind verziert, genauer, sie sind mit üppigen, zarten, wundersamen und geheimnisvoll wuchernden Ornamenten bedeckt. Ob gestickt, gewebt, graviert, tauschiert oder gemalt – Blumenmotive, die sich in abstrakte geometrische Muster verwandeln (oder sind es geometrische Muster, die wie florale Flächen wirken?), bedecken Sättel, Gewehrkolben, Säbelgriffe und Dolchscheiden. Die Verzierungen lenken vom eigentlichen Zweck des jeweiligen Gegenstands ab. Jedes Ding wirbt um Aufmerksamkeit. Nicht nur, dass es dem Betrachter gefallen will. Sein Blick soll sich von der Textur der Oberfläche verzaubern lassen – er soll sie lesen.

All die Werkzeuge dieser einstmals mächtigen Heere – ob sie nun dazu taugten, einen Pferderücken zu bedecken, Wasser aufzubewahren, einen Körper zu beschützen oder einen Kopf abzutrennen – scheinen in eine hauchfeine, transparente Hülle verpackt. Die Hülle selbst ist unsichtbar, aber die Ornamente und Schriftzeichen darauf sind umso deutlicher zu erkennen. Die kalligrafischen Zeilen loben den Hersteller oder den Besitzer des jeweiligen Objekts, drohen dem Feind – und zitieren meist eine Sure. Durch den Damaszenerstahl der Klingen, durch das lackierte Wasserbüffel-Horn der Bögen, durch das geflammte Holz der Gewehrkolben soll Allah zu erkennen sein, so wie er sich im Koran offenbart hatte. „Hilfe von Gott und nahen Sieg! Und verkünde die Freude den Gläubigen!“, so künden goldene Schriftzeichen auf dem eisernen Buckel eines aus den Ruten der Rotang-Palme geflochtenen Rundschilds, der in Karlsruhe aufbewahrt wird.

Zur nämlichen Türkenbeute gehört ein Säbel, auf dessen Damaszenerklinge die Worte graviert wurden: „Ich habe mich dem Willen Gottes ergeben.“ Und immer wieder findet sich auf osmanischen Waffen ein Lob auf Mohammeds mythische Doppelklinge – „es gibt kein Schwert außer Zülfikar“. Einer Schwertklinge, aufbewahrt in der Dresdner Türkenkammer, soll Kraft zufließen durch das Gebet: „Oh Schwert, mögen durch dich die Gegner der Religion vernichtet werden; möge der Garten des Sieges durch dein Wasser blühen; möge dein Besitzer durch das Schwertgebet Schutz finden; dein Kamerad sei der Hauch des Zülfikar.“ Auch Achmet wird die Aura des heiligen Schwerts täglich gespürt haben. Zülfikar schmückte üblicherweise die Fahne eines Janitscharen-Korps.

Der Forscher Godfrey Goodwin schreibt in seiner Geschichte der Janitscharen, jedes Mitglied dieser Kriegerkaste habe auf einem Arm und auf einem Bein das tätowierte Zeichen seiner jeweiligen Einheit, seiner orta, getragen. Janitscharen wollten erkannt werden. Sie sahen sich als erlesene Kämpfer, und sie setzten alles daran, sofort als solche hervorzustechen. Ihr Kampfschrei, ihre Fahne, ihre Uniform, ihre Haube, das Gewehr, der Jatagan – jeder Gegner sollte wissen, mit welcher furchtlosen und gefürchteten Truppe er es zu tun hatte. Auch das Tattoo gehörte zum Kult der Bruderschaft. Nur diente es nicht als Erkennungsmerkmal im Feld, sondern innerhalb der Gemeinschaft selbst, stärkte das Bewusstsein, einer Gruppe von Auserwählten anzugehören.15

Als Mitglied dieser Kriegersekte also zog Achmet von Babadag nach Westen. Vierzig Tagreisen, so erinnerte er sich im Verhör, habe die Reise nach Belgrad gedauert. Was er auf dem Ritt erlebte, was während der 52 Tage, in denen sich das osmanische Heer nach Wien wälzte, und was in den 61 Tagen der Belagerung – darüber lässt sich aus der Distanz von über 300 Jahren nichts Genaues sagen. Der Tag jedoch, an dem er seine Freiheit und damit sein bisheriges Leben verlieren sollte, gehört zum Gedächtnis der Welt.