Читать книгу Maria Montessori - Mercedes Castro - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCon las pinzas en una mano y el bisturí en la otra, la joven Maria Montessori se disponía a seccionar el cadáver tendido sobre la mesa. Eran más de las nueve de la noche, estaba cansada y los vapores del formol le revolvían el estómago. Como cada vez que entraba en la sala de disección de la Facultad de Medicina de La Sapienza, temía desmayarse, no tanto por la impresión que le producía el contacto cercano con la muerte, sino más bien por el olor que desprendía aquella sustancia. Durante un tiempo, para paliar ese efecto, había contratado a un hombre que se quedaba fumando a su lado mientras ella trabajaba, pues el humo del cigarrillo atenuaba un poco la sensación de náuseas, aunque no tanto como para convertir la disección en una tarea fácil. Luego había empezado a fumar ella misma.

Era el año 1893, y el sistema de refrigeración como medio de conservación de los cuerpos apenas empezaba a usarse en la morgue municipal de París. Allí, los cadáveres se exhibían morbosamente detrás de un gran ventanal acristalado, de modo que los allegados de quienes hubieran muerto en la vía pública o lejos de sus hogares pudieran identificarlos. En la sala de disecciones de la Facultad de Medicina de La Sapienza, en Roma, aquel sistema era algo más rudimentario. La estancia carecía de ventilación y era fría y oscura. No eran pocas las veces que Maria se quejaba internamente de sus condiciones de trabajo. Sus compañeros hacían las prácticas durante el día y en grupo, mientras que ella, en cambio, tenía que trabajar sola y de noche, cuando ya todos habían regresado a sus hogares.

¿Cuál era el motivo de aquella situación? ¿Por qué aquella estudiante de Medicina de veintitrés años se veía confinada a la sala de disección en un horario tan extraño? La explicación, producto de la mentalidad de fines del siglo xix, era muy simple: era impúdico que una mujer compartiera habitación con un cuerpo desnudo y otros hombres, aunque el cuerpo desnudo en cuestión fuera el de un difunto y los otros hombres, estudiantes de Medicina, igual que ella. En aquella época, todo lo concerniente a la sexualidad estaba rodeado de un aura de misterio, especialmente para las mujeres. Mostrar un poco de piel, así fuera un tobillo, era considerado un escándalo, y ni hablar de que una chica de buena familia, como era su caso, tuviera la osadía de querer estudiar los entresijos de la anatomía humana. ¿Para qué iba a pretender tal cosa? ¿Para ver a hombres desnudos? ¿Por alguna clase de desviación moral? Estos, entre otros muchos prejuicios, eran el tipo de barreras a las que tenía que enfrentarse a diario la joven Montessori.

Nacida el 31 de agosto de 1870 en el seno de una familia burguesa de Chiaravalle, en la provincia italiana de Ancona, Maria parecía destinada a una vida muy distinta, lejos de las emanaciones del formol y del estudio de los tratados de medicina. Su padre, Alessandro Montessori, natural de Ferrara, era militar de profesión y funcionario del Ministerio de Economía. Su madre, Renilde Stoppani, procedente de una familia de pequeños terratenientes, era una mujer atípica para la época, lectora voraz y con una visión independiente del mundo. Alessandro y Renilde tenían caracteres bastante opuestos: él era conservador, formal y riguroso; ella, sensible y progresista. Ambos compartían, sin embargo, los ideales políticos del Risorgimento, un movimiento político liberal que, entre los años 1815 y 1870, llevó a la unión de los distintos reinos y estados autónomos en los que se hallaba fraccionada la península de Italia desde fines de la Edad Media.

En italiano la palabra Risorgimento tenía un significado muy profundo. No aludía únicamente a la consecución de ciertas reformas administrativas y políticas dirigidas a establecer la unidad nacional, sino que simbolizaba un renacer social y cultural en el que se cuestionaban nociones muy arraigadas hasta aquel entonces, como los privilegios de la Iglesia o las relaciones feudales que aún pervivían entre señores y campesinos. En sus orígenes, los valores del Risorgimento fueron herederos del Romanticismo, una corriente artística y filosófica surgida en Europa en la segunda mitad del siglo xix que, como parte de su ideario, ensalzaba el espíritu nacionalista y patriótico.

Si hay un hito en la historia de Italia que ejemplifique la fuerza que cobró el Risorgimento en las almas de los ciudadanos es el estreno, en marzo de 1842, de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, en el Teatro de La Scala de Milán, capital de la Lombardía, por aquel entonces bajo dominio austríaco. Cuando el coro, que representaba al pueblo hebreo en cautiverio, empezó a cantar la famosa aria Va, pensiero, el público, sintiéndose vivamente interpelado, se levantó y aplaudió con tanto fervor que los intérpretes tuvieron que hacer varios bises. A la mañana siguiente, aparecieron pintadas por toda la ciudad que decían Viva Verdi, una consigna que los austríacos no se molestaron en borrar por considerarla inofensiva, pero que en realidad era el acrónimo de Vittorio Emmanuele Re Di Italia. Desde aquel día, el aria de Verdi se convirtió en el himno de la Italia unida, en un canto a la libertad por antonomasia, tan icónico como lo es La Marsellesa para Francia.

En 1870, año de nacimiento de Maria, el país se hallaba ya unificado bajo el reinado de Vittorio Emmanuele II, apodado el Padre de la Patria. La lucha por la libertad había terminado de manera exitosa, y en Italia, al igual que en el resto de Europa, empezaba a asentarse el positivismo, que concebía la ciencia como saber infalible. En los círculos académicos e intelectuales italianos se hablaba de dejar atrás el pensamiento teológico para dar la bienvenida a la era del avance científico y la secularización. Alessandro Montessori, que había abrazado en su momento los ideales patrióticos románticos y lucía en su pechera las condecoraciones por haber participado en las guerras de unificación, enseguida se amoldó a esta nueva corriente ideológica. Como hombre liberal, veía con buenos ojos que la sociedad se encaminara hacia un sistema más justo donde se defendieran la igualdad civil y la libertad individual, así como el orden y el progreso. Consecuentemente, le parecía aceptable que Maria, su única hija, estudiara una de las carreras consideradas apropiadas para las mujeres, como por ejemplo la de Magisterio. Según su punto de vista, la inteligencia era para una muchacha una cualidad tan importante como la belleza. La nueva Italia iba a necesitar madres virtuosas y capaces que ejercieran adecuadamente su rol, siempre de puertas adentro. O, en su defecto, profesoras preparadas para formar a los ciudadanos del futuro.

Renilde, no obstante, era bastante más abierta en cuanto a la educación de su hija. Se había dado cuenta de que Maria poseía no solo una mente rápida y despierta, sino también un carácter decidido. En la memoria tenía grabado aquel día en el que la pequeña, postrada en la cama por culpa de una fuerte gripe, había tomado su mano y, estrechándola entre las suyas, le había dicho: «No te preocupes, mamá, no voy a morir.Tengo mucho por hacer aún». María leía libros, hacía preguntas, cuestionaba cosas y Renilde la alentaba.

En la escuela no destacaba particularmente. Sus notas eran buenas, pero no de las mejores, lo cual no deja de ser un detalle significativo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los centros de educación primaria de toda Europa usaban en aquel entonces un método pedagógico que podríamos calificar cuando menos de rígido. El sistema lancasteriano, llamado así por su inventor, el pedagogo inglés Joseph Lancaster, que entre finales del siglo xviii y principios del xix desarrolló un tipo de educación cuyo propósito era alfabetizar al mayor número de niños en el menor tiempo posible, se basaba en cuatro principios: memorización, repetición, vigilancia y castigo. Es posible que la pequeña Maria no se sintiera cómoda en semejante entorno. En ella estaba ya la semilla del inconformismo y la autonomía de ideas. Poseía un tipo distinto de inteligencia, que no podía medirse únicamente según los parámetros de las calificaciones escolares: era fuerte, libre y sabía lo que quería.

En 1883, el mismo año que al fin se reglamentó y se permitió el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria, Maria, apoyada por Renilde, le comunicó a su padre que pensaba matricularse en la Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti. Había decidido a qué dedicarse de mayor: quería ser ingeniera.

En aquella época, por lo que respecta a la educación de las mujeres, tanto en Italia como en el resto de Europa seguían prevaleciendo los principios recogidos por el filósofo Jean-Jacques Rousseau en su célebre libro Emilio, o De la educación. Para la época era un texto moderno y avanzado en sus planteamientos, pues proponía un modelo educativo basado en la razón, el respeto a los derechos individuales y la responsabilidad. Sin embargo, como señala el propio título del libro, todas esas innovaciones iban dirigidas únicamente a los varones. Emilio, como prototipo de ilustrado perfecto, era el gran protagonista del tratado. A su compañera Sofía, arquetipo de esposa y madre modélica, Rousseau le dedicó solo un breve apartado al final del libro:

La educación de Sofía se articula sobre tres ejes. El primero de ellos es la castidad y la modestia; el segundo, la domesticidad; y el tercero, la sujeción a la opinión. Una mujer casta y modesta, pronta a tener en cuenta las opiniones de los demás y dedicada por completo a su familia y a su casa es el prototipo ideal de la mujer natural.

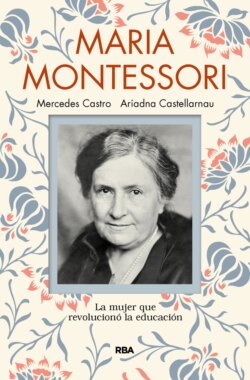

Los padres de Maria profesaban los ideales progresistas de la curiosa y observadora Maria (abajo).

Alessandro, caballero a la antigua, compartía con Rousseau la idea de que las mujeres debían ser educadas, primordialmente, para desempeñar su rol familiar. Una hija ingeniera escapaba por completo a este paradigma. Aun así, Maria consiguió persuadirlo. Era apenas una adolescente, pero poseía una enorme determinación. Las chicas de su entorno no estudiaban ingeniería ni ninguna otra disciplina más allá de un poco de literatura, francés, piano y costura. Pero ella amaba los desafíos y estaba dispuesta a adentrarse en un terreno reservado a los hombres.

En 1889, seis años más tarde, un hecho fortuito lo cambió todo. Maria estaba a punto de graduarse del instituto técnico Leonardo da Vinci, en el que se había matriculado en 1884 para completar su formación. Las matemáticas le apasionaban y seguía firme en su intención de dedicarse a la ingeniería, por mucho que le pesara a su padre. Pero una tarde, al salir de clase, sucedió algo que sería determinante para su futuro.

Caminaba por una calle próxima al instituto, no muy lejos del Coliseo, cuando se cruzó con una mujer muy humilde que estaba pidiendo limosna acompañada de su hijo, quien jugueteaba con un papel rojo y arrugado que estaba en el suelo. La escena, que años después la propia Maria relataría a su amiga y colaboradora Anna Maccheroni, no tiene más que estos pocos detalles: la mujer, el niño y el papel rojo. Sin embargo, este encuentro fue determinante. Esa tarde, en aquella calle de Roma, la joven Montessori descubrió su verdadera vocación: la medicina.

Hay algo hermoso en esta especie de epifanía, a la vez que revelador en cuanto a la personalidad de Maria. Hay que recordar que no era más que una joven de diecinueve años en un mundo en el que aún se creía que el hogar materno era la mejor escuela para una muchacha; en el que las mujeres vivían constreñidas incluso por la indumentaria, que según los cánones de la moda podía llegar a pesar entre diez y quince kilos. Y aun así, Maria, aquella tarde, pudo proyectarse más allá de las barreras morales e imaginar un futuro distinto para sí misma. La mujer y el niño avivaron en ella la compasión, la empatía y la decisión de ayudar. En el futuro, cuando le tocara explicar qué la había impulsado a abandonar la ingeniería por la medicina, respondería con una leve sonrisa en los labios que a veces, de manera inexplicable, se nos ocurren ideas extrañas que nos empujan a un final desconocido.

Alessandro, al enterarse de las intenciones de su hija, puso el grito en el cielo. Se trataba, por supuesto, de una idea descabellada. Las muchachas no leían tratados de anatomía ni estudiaban el sistema reproductivo de varones y hembras. Era, sencillamente, una locura. Sin contar con las dificultades a las que tendría que enfrentarse en caso de que llegara a entrar en la universidad. ¿Sabía a lo que se expondría por el mero hecho de pasearse por los pasillos de La Sapienza ante la mirada de decenas de hombres?

Maria lo sabía, en efecto, y aun así, la traía sin cuidado. Cuando las autoridades académicas le negaron el acceso a la Facultad de Medicina, se las arregló para solicitar una entrevista con Guido Baccelli, profesor de Medicina Clínica de La Sapienza y, en aquel momento, diputado. Maria se había propuesto convencerlo usando la misma retórica de la persuasión que acostumbraba a aplicar en las discusiones con su padre. Sin embargo, Baccelli fue inflexible: era imposible que se matriculara, no por su condición de mujer, se apresuró a matizar, sino porque no tenía conocimientos de latín y griego clásico, requisitos ineludibles para ser admitida en la universidad. En el rostro de Maria se dibujó una expresión astuta. Aquello era absurdo, pues ambos sabían perfectamente que las mujeres, en Italia, no estudiaban griego y latín, por lo que en realidad sí se trataba de una cuestión de género. Antes de despedirse, Maria le tendió la mano y, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo:

—Seré doctora, le pese a quien le pese.

No se trataba de un farol. Maria, de naturaleza optimista y voluntariosa, sabía que no hay una sola forma de hacer las cosas y que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Sin dudarlo, se inscribió en la Facultad de Ciencias Naturales, una alternativa muy hábil, por cierto, pues los licenciados de esa carrera estaban habilitados a matricularse en el tercer curso de Medicina. No es descabellado pensar que su padre la ayudara a encontrar este camino alternativo. Como funcionario estatal, tenía conocimiento de los vericuetos de la burocracia académica, por lo que él, mejor que nadie, podía asesorarla. De ser así, quizá habría que reconsiderar su ingrato papel como opositor a los deseos de Maria. Quizá sus recelos fueran en realidad simple temor de ver a su hija expuesta a los peligros que conllevaba para una mujer un entorno netamente masculino. En ese caso, solo se le podría reprochar un exceso de paternalismo.

Sea como fuere, en 1892, tras conseguir su diploma con una nota de ocho sobre diez y pasar los consiguientes exámenes de griego y latín, Maria volvió a presentarse ante Guido Baccelli, el último responsable de valorar su solicitud de admisión. ¿Qué le iba a objetar ahora? Cumplía todos los requisitos a rajatabla. Estaba lista para entrar en la Facultad de Medicina. El 9 de febrero, el Ministerio de Educación, con la firma de Baccelli, no tuvo más remedio que aprobar su ingreso. Maria, no obstante, tendría que acatar unas normas muy estrictas si quería formar parte de aquella ilustre comunidad de hombres. Entre ellas, acudir a la facultad siempre acompañada por un adulto que ejerciera de carabina, no pulular por los pasillos bajo ningún concepto y, la más importante: realizar las prácticas de anatomía sola, en horario nocturno, cuando ya no pudiera escandalizar a nadie.

A finales del siglo xix, la medicina, entendida como saber académico, era para muchos universitarios una cuestión totalmente secundaria: el título permitía, sobre todo, acceder a un rango, a una categoría social. En la Italia posterior a la unificación, la figura del médico había sustituido en importancia social a la del sacerdote, razón por la que resultaba chocante, e incluso provocador, que una mujer pretendiera acceder por su cuenta y sin matrimonio mediante a estos privilegios.

Maria, sin embargo, no prestaba atención a los comentarios que circulaban a su alrededor. Todas las mañanas llegaba a La Sapienza acompañada de Renilde o Alessandro y se dirigía a clase con la cabeza bien alta. Vestía elegantemente, según las escasas fotografías de su juventud que han llegado hasta nosotros, sin ocultar o menoscabar su encanto físico. A veces, cuando una mirada o una palabra de algún compañero le resultaba particularmente hiriente, apretaba el paso y replicaba para sus adentros: «¡Gruñid, gruñid! ¡Cuanto más resopléis, más arriba llegaré!». La verdad es que ni tan siquiera parecía importarle que, en ocasiones, al entrar al aula, todos corrieran a ocupar sus asientos para dejarla a ella de pie, haciéndole notar que estaba de más.Tampoco que otras veces el contenido de las lecciones resultara especialmente embarazoso, y no de la manera que se creía que podía resultar embarazoso para una mujer, porque se hablara de genitales o reproducción, sino porque era ofensivo. Conviene recordar que la medicina decimonónica seguía cargada de prejuicios en torno al sexo femenino. Era frecuente escuchar, por ejemplo, que cuando una pareja engendraba a una niña era producto del cansancio del varón, es decir, un producto defectuoso, de segunda categoría.

Maria poseía una gran virtud que la volvía invulnerable a las críticas y comentarios peyorativos: su pasión y su voluntad de servicio. Se sentía comprometida política e ideológicamente con los postulados del positivismo, basados en la convicción de que la ciencia podía aliviar los sufrimientos de la humanidad. Para ella, el estudio de la medicina estaba ligado al deseo de ayudar, a la vida, al amor hacia los demás. Sus clases preferidas eran las de Fisiología, con el doctor Jacob Moleschott, y las de Higiene, con el doctor Angelo Celli. Ambos eran profesores sensibles a los temas de la medicina social y denunciaban las deplorables condiciones de vida de las clases más humildes.

El profesor Celli, en particular, era considerado el gran higienista italiano del siglo xix, pionero en el control de la malaria, una enfermedad que por aquel entonces arrasaba en algunas zonas rurales del país. En las clases del doctor Celli, Maria aprendió que la única forma de prevenir las enfermedades infecciosas era mediante una colaboración que involucrara a distintos tipos de profesionales: médicos, ingenieros hidráulicos, agricultores, maestros... Es decir, a través de políticas sanitarias, educativas y económicas destinadas a mejorar de manera integral la situación de los más desfavorecidos.

Era una forma revolucionaria de ver y entender la medicina, y Maria se sentía íntimamente interpelada por esta visión. Montessori, al igual que Celli o Moleschott, pensaba que el ejercicio de la profesión no podía limitarse a los hospitales, sino que el médico debía salir a la calle para combatir los cuatro grandes males de la época: la ignorancia, la pobreza, la desnutrición y los prejuicios. En la Italia unificada, estas problemáticas no eran en absoluto un asunto menor. En 1876, dos diputados nacionales —Leopoldo Franchetti y Sidney Sonnino— habían presentado ante el Parlamento un informe titulado «Encuesta en Sicilia», el primer documento oficial que reportaba las desastrosas condiciones de vida en la isla después de la unificación. Poco a poco, el foco de atención se había ido extendiendo por todo el territorio, y había saltado a la vista que la situación de desamparo no solo afectaba a Sicilia, sino también a la mayor parte de las zonas agrarias de la península. En el norte, por ejemplo, la pelagra, una enfermedad causada por deficiencia dietética y falta de vitaminas, se había vuelto endémica.

En las ciudades, el día a día de las clases humildes no era mucho mejor. La explosión demográfica que había vivido Roma, como causa del desarrollo industrial y de la consiguiente emigración masiva del campo a la ciudad, había ocasionado que muchos barrios nacieran y se desarrollaran de forma desorganizada y sin las mínimas condiciones de salubridad. Ese era el caso del barrio de San Lorenzo, próximo a la Universidad de La Sapienza. Maria, muy sensible a estas realidades, vivía volcada en los estudios con la idea de poder licenciarse pronto y contribuir a paliar estos problemas. Por las noches, cuando regresaba a su casa agotada después de todo un día de clases —culminado por las prácticas nocturnas en la morgue—, Renilde la esperaba con la cena y la ayudaba a organizar el trabajo. Su madre se había convertido en su gran colaboradora, la fiel ayudante que le tomaba la lección e incluso leía los tratados de medicina para poder debatir con conocimiento de causa con ella los temas de los exámenes.

Poco a poco, tanto sus compañeros como los profesores fueron rindiéndose ante lo evidente: Maria Montessori no solo era una estudiante brillante, también poseía intuición, olfato, y tomaba iniciativas sin miedo a ser diferente. Su nombre, por otro lado, empezaba a sonar en los diarios. En 1893, por ejemplo, había aparecido mencionada en una necrológica publicada en memoria de un profesor de Medicina de La Sapienza. Los periodistas encargados de cubrir el funeral habían señalado la presencia entre el cortejo de una joven de cabello negro y vestida con elegancia; la única estudiante mujer en un grupo enteramente masculino.

Poco después, en 1894, su nombre volvería a saltar a los diarios cuando un trabajo sobre patología general la hizo merecedora del prestigioso premio que otorgaba la Fondazione Ettore Rolli, llamada así por el botánico y médico italiano y que cada año reconocía los méritos de un estudiante de Medicina. El galardón estaba dotado con mil liras, una cantidad muy considerable para la época, equivalente al sueldo anual de un maestro. Para Maria, este premio supuso un fuerte espaldarazo tanto económico como emocional: ya no necesitaba depender del dinero de su padre para financiar sus estudios ni preguntarse, en caso de que alguna vez se le hubiera cruzado por la cabeza, si servía o no para la medicina. Por supuesto que servía.

El premio trajo otras consecuencias positivas. Al año siguiente, 1895, obtuvo una plaza de asistente médico en el hospital de mujeres de San Salvatore y otra en el de hombres Santo Spirito en Sassia, el más antiguo del mundo, cuya fundación se remontaba al siglo viii. Estos puestos, si bien eran meras prácticas, eran muy codiciados por los estudiantes, pues permitían adquirir experiencia clínica antes de la graduación. Maria se entregó por completo al trabajo. Había tenido un primer contacto con la pobreza y el desamparo en la mesa de disecciones, pues no hay que olvidar que los cuerpos que llegaban a la morgue de la universidad eran de indigentes, gente que moría en plena calle y a la que nadie reclamaba. Pero ahora, en las salas de hospital, era cuando la cara más oscura de la vida se revelaba ante ella con toda su crudeza.

El hospital del Santo Spirito, vinculado a la Orden del Espíritu Santo, estaba dedicado al cuidado de los enfermos sin recursos. Tras ser destruido por un incendio, el papa Inocencio III lo había mandado reconstruir en 1198 al enterarse con horror de que los pescadores del Tíber tenían que sacar de sus redes los cuerpecitos sin vida de los bebés recién nacidos a los que sus madres arrojaban desde los puentes. En el año 1895, el hospital seguía siendo el lugar al que iban a parar los desposeídos, las prostitutas y los niños que eran abandonados anónimamente en el torno giratorio situado junto a la puerta y que aún hoy se conserva. Tal era el ambiente en el que trabajaba Maria y en el que cada día se sentía más a gusto, pues veía al fin el resultado de sus años de estudio y la compensación a las dificultades que había tenido que atravesar: la reticencia paterna que se hacía notar en pequeños y dolorosos detalles, como la indiferencia que se empeñaba en mostrar Alessandro hacia todo lo relacionado con su trabajo o la hostilidad de muchos de sus compañeros. Al fin, todo había valido la pena. Tenía veinticinco años y, como le había jurado desafiante al profesor Guido Baccelli, estaba a punto de convertirse en médica.

En 1895, mientras hacía sus prácticas en los hospitales públicos de la ciudad, Maria entró en contacto con el equipo médico de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma con la idea de recabar información para su tesis de licenciatura. Su interés por la medicina social la había guiado hacia un campo bastante inexplorado aún y en el cual sentía que podía contribuir: el tratamiento de los trastornos mentales.

El nacimiento de la psiquiatría moderna suele asociarse a una imagen icónica, inmortalizada por el pintor de escenas históricas Tony Robert-Fleury en el cuadro Pinel en la Salpêtrière, que ilustra el momento en el que Philippe Pinel, médico francés, quita las cadenas a las reclusas del hospital de La Salpêtrière, en París. La obra fue pintada en 1876, pero el hecho sucedió un siglo antes, hacia 1785, fecha en la que Pinel asumió el cargo de jefe de La Salpêtrière y emprendió unas contundentes reformas en los procedimientos de asistencia de las personas con trastornos mentales. Eran los albores de lo que se llamaría «tratamiento moral» de los enfermos psiquiátricos, que se oponía a los métodos brutalmente coercitivos habituales hasta ese entonces y a la visión de los enfermos como peligros potenciales de los que la sociedad debía protegerse.

Sin embargo, estas reformas, aunque radicales con respecto a períodos anteriores, se limitaban casi exclusivamente a la manutención y el alojamiento de los pacientes. Es decir, se lograron algunas mejoras, pero los procedimientos terapéuticos seguían siendo brutales desde el punto de vista contemporáneo, y los centros seguían anclados en el viejo ideario de la caridad y la custodia. En la época en la que Maria entró en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, los tratamientos con electricidad y la hidroterapia estaban a la orden del día.

Existían, no obstante, visionarios, personas entregadas no solo a la mejora de las terapias que pensaban que, a partir del estudio y la sistematización de las patologías mentales, y desde una aproximación de carácter más psicológico, podían dar con tratamientos más adecuados. El doctor Ezio Sciamanna, jefe de la clínica, fue una enorme influencia para Maria. En la Italia de aquel entonces se consideraba a Sciamanna como el fundador de la psiquiatría académica, un pionero en el estudio y sistematización de los registros médicos, que había organizado en un impresionante archivo que servía de fuente de documentación para él y sus colaboradores, incluida la joven Montessori.

El año 1896 fue un tiempo de retos importantes. Como estudiante del último curso de Medicina, Maria tenía que dar una lectura magistral ante sus compañeros y profesores. Era un rito de paso, el momento cumbre en el cual los futuros médicos podían lucir su capacidad retórica a la vez que sus saberes. Había mucha expectación alrededor de ese día y, en el caso particular de Maria, más aún por el hecho de tratarse de una mujer.

Maria entró esa mañana en el anfiteatro de la universidad «sintiéndose una domadora de leones», tal como le confesaría años después a su amiga Anna Maccheroni. La imagen no era en absoluto una exageración. Maria había conseguido ganarse el respeto de sus compañeros, cierto, pero ¿cuántos de los ahí presentes deseaban verla equivocarse o desmoronarse para probar que una mujer nunca podría dedicarse a nada intelectualmente elevado? Frente a ella, en las gradas, se apelotonaba una multitud de curiosos que la observaban entre divertidos e incrédulos. Mezclados con el público había varios periodistas prestos a captar el mínimo desliz. María guardó unos instantes de silencio antes de comenzar. La expectación era máxima. Ella, sin embargo, parecía no percibirla. Estaba ahí, en el estrado, vestida con un hermoso traje negro, con actitud firme y a la vez reposada, concentrada en algún pensamiento. Al fin, Maria levantó la vista hacia el auditorio y empezó a hablar con claridad y sencillez, pero mostrando al mismo tiempo toda su erudición y profundo conocimiento de la materia. En sus manos tenía las notas de la exposición, que no consultó ni una sola vez. No lo necesitaba. Sabía muy bien qué tenía que decir. Al terminar, la gente la ovacionó de pie. Sonriendo, Maria paseó su mirada de un lado a otro de la sala. Cuál no sería su sorpresa al descubrir entre el público a su padre, aplaudiéndola con el rostro bañado en lágrimas.

Maria siempre vestía elegantemente, como muestra esta fotografía en la que aparece con un atuendo muy especial: fue un regalo que recibió en 1896, a modo de agradecimiento, de una modista a la que salvó la vida. Maria no solo diagnosticó correctamente la neumonía que padecía, sino que la veló a diario hasta que estuvo restablecida.

¿Qué hacía allí Alessandro Montessori? Circula una historia algo enrevesada según la cual esa misma mañana el hombre se había cruzado con un conocido en la calle que lo había persuadido de asistir. Sin embargo, lo cierto es que, desde hacía años, Alessandro había estado recabando en secreto todos los artículos de los diarios donde aparecía el nombre de su hija. La colección se conserva hoy en día en el Archivo Montessori, en la ciudad de Ámsterdam, y es una prueba más que fehaciente de que la enorme admiración y el orgullo que sentía por Maria eran mucho más fuertes que su aparente desacuerdo con sus decisiones o las arcaicas convenciones sociales a las que estaba ligado.

La lectura magistral era, a su vez, la antesala del momento definitivo para cualquier estudiante: la presentación de la tesis de licenciatura. Maria había pasado un año entero en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma y el trabajo había dado sus frutos. La mañana del 10 de julio se dirigió a La Sapienza para exponer su tesis ante un tribunal de once profesores. La acompañaban Renilde y Alessandro, ambos profundamente orgullosos. Durante el camino en el tranvía a caballos, Renilde le preguntó si necesitaba repasar sus apuntes. María respondió que no. Como la vez anterior, tenía todos los conceptos atesorados en su cabeza. Al llegar, se encontraron con que la sala estaba completamente abarrotada de estudiantes, curiosos y periodistas. A Maria no pareció impresionarla.

Estaba más que preparada para enfrentar airosamente el momento. Su trabajo, titulado Una contribución clínica al estudio de las alucinaciones antagónicas, estaba dedicado a un tema sobre el que se sabía muy poco, pero que ella había estudiado de manera exhaustiva, examinando las historias clínicas que le había proporcionado Ezio Sciamanna. Es importante recalcar el carácter intencionadamente pedagógico a la vez que académico de su tesis, así como el esfuerzo que hizo Montessori por intentar una definición clínica de las alucinaciones con la idea de arrojar luz sobre una zona relegada, marginal, como era en aquel momento la enfermedad mental. Su empeño resultaba doblemente admirable, pues no solo se adentraba con valentía y rigor en una de las áreas más oscuras de la medicina, sino que además lo hacía como mujer en un momento histórico en el que, justamente, el concepto de locura estaba muy ligado a los comportamientos femeninos. En el siglo xix, de hecho, se consideraba que la insania de las mujeres comenzaba en los órganos sexuales femeninos; en el útero, para ser exactos.

Imbuidos o no de estos prejuicios, a los profesores allí presentes no les quedó otra opción que reconocer su valía. Después de deliberar brevemente, le otorgaron la calificación máxima: una nota de ciento cinco sobre ciento diez. Ese día, Maria escribió a una amiga:

Así que aquí estoy: ¡soy famosa! […] Pero no por mis habilidades o mi inteligencia, sino por mi coraje y mi indiferencia hacia todo. Esto es algo que, si se desea, siempre se puede lograr, pero se requieren grandes esfuerzos.

Como bien señala ella misma, tales habían sido y serían siempre sus armas para seguir adelante: su coraje e indiferencia hacia lo banal, lo absurdo, las ideas preconcebidas y la cerrazón del sentido común burgués. Una indiferencia que se compensaba, por otro lado, con una sensibilidad absoluta hacia las problemáticas sociales y sus pacientes. Estos últimos sí que gozaban de su total interés.

Maria no alardeaba ni un ápice: se había convertido en toda una celebridad. Las italianas veían en ella la encarnación de un nuevo tipo de mujer comprometida, valiente y autónoma. De forma paralela, Maria había ampliado sus intereses sociales también hacia el feminismo. En marzo de 1896 había entrado en contacto con la asociación de Rosa-Mary Amadori, fundadora de la revista Vita femminile y activista por los derechos de la mujer. Fue justamente esta asociación quien la eligió como representante italiana para el Congreso sobre los Derechos de las Mujeres que tuvo lugar en Berlín. A finales del siglo xix, este tipo de iniciativas eran en extremo valiosas desde el punto de vista del feminismo, pues suponían las primeras tentativas de crear una hermandad entre mujeres a nivel mundial y luchar de manera colectiva por los tan necesarios derechos políticos y civiles. Maria Montessori era una feminista moderada. Estaba a favor del control por parte de las mujeres casadas de sus propiedades, de la mejora de los medios educativos para la mujer y del acceso de las mujeres solteras al mundo del trabajo. Sin embargo, concebía también la existencia del eterno femenino, una esencia de la feminidad encarnada por las mujeres particulares y que no variaba históricamente. A lo largo de las tres intervenciones realizadas en el Congreso de Berlín —por cada una de las cuales se ganó calurosos aplausos—, habló de los problemas a los que se enfrentaban las mujeres italianas que deseaban acceder al mercado laboral y a la educación, de las diferencias de trato y, por supuesto, de salario entre hombres y mujeres, así como del doble rasero para juzgar sus aptitudes:

Hablo en nombre de seis millones de mujeres italianas que trabajan en fábricas y granjas durante dieciocho horas al día por una paga que suele ser la mitad de la que reciben los hombres por realizar el mismo trabajo, y a veces incluso menos.

A su regreso a Roma aquel otoño de 1896, Maria se encontró con que la prensa italiana estaba rendida a sus pies tras su intervención en el congreso. El enviado a Berlín del diario Il Corriere della Sera había escrito:

La breve intervención de la señorita Montessori, con su cadencia musical y los gestos graciosos de sus manos enguantadas, habría sido todo un triunfo incluso sin su licenciatura en Medicina y su espíritu emancipado.

La fama, no obstante, no le hizo perder ni un instante de vista la realidad. Maria era consciente de que apenas había empezado su andadura como médica y aún le quedaban por delante un sinfín de desafíos.

La joven Montessori trabajaba ahora como ayudante en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, con el mismo equipo con el que había entrado en contacto durante su último curso de Medicina y que dirigía el doctor Ezio Sciamanna. En la clínica había conocido a otro psiquiatra, Giuseppe Montesano, con el que había entablado una estrecha relación y compartía un interés común: la miserable situación de los niños con discapacidades confinados en las instituciones mentales, una realidad de la que había tomado conciencia en sus recorridos por los centros hospitalarios de la ciudad a la búsqueda de enfermos que pudieran ser tratados en la clínica.

Es probable que los términos con los que en el siglo xix se conceptualizaba lo que hoy se conoce como personas con discapacidad resulten ofensivos a la sensibilidad contemporánea. Fue el psiquiatra francés Jean-Étienne Esquirol quien, a comienzos del siglo xix, lideró una calificación sobre lo que se denominaba «oligofrenia», distinguiendo tres grados según su gravedad, que, en orden decreciente, eran: idiotez, imbecilidad y debilidad mental. Un niño que presentara ciertas problemáticas adaptativas o de aprendizaje era emplazado en una categoría u otra según múltiples criterios, tales como los rasgos faciales, el estado del lenguaje, la insuficiencia del juicio, la incapacidad mnésica o la carencia de voluntad.

Las intervenciones de Maria en el congreso sobre los Derechos de las Mujeres que tuvo lugar en Berlín en 1896 (abajo) encandilaron a la prensa (arriba a la izquierda, fotografía del periódico L’Illustrazione Italiana). Acudió al acto por su estrecha vinculación con la sociedad feminista Pensamiento y Acción (arriba a la derecha, una foto de sus estatutos).

Estos niños, los «oligofrénicos», eran considerados imposibles de educar. Tal presunción partía de una lógica de la época: el capitalismo —en pleno auge— necesitaba de una mano de obra cada vez más cualificada. La escuela se adaptó a la demanda. La rigidez y la crueldad de los métodos pedagógicos eran un trasunto de lo que esos niños se iban a encontrar cuando salieran al mundo: obediencia y uniformidad. Aquellos sujetos que no cumplían los objetivos pedagógicos eran inmediatamente descartados, y muchos de ellos, confinados en asilos. Justo en uno de esos centros, Maria vivió una experiencia demoledora, pero que le sirvió para comprender cuál era su foco de interés como médica o, lo que es lo mismo, a quiénes quería ayudar.

La joven doctora estaba acostumbrada a presenciar escenas perturbadoras desde que se había enfrentado a su primer cadáver en la mesa de disecciones. La pobreza, la marginalidad y el desamparo tampoco le eran desconocidos. Muchos de sus pacientes, de hecho, eran personas muy humildes, obreros de las fábricas y prostitutas que acudían a atenderse a los hospitales públicos en los que ella había hecho prácticas. Sin embargo, el sufrimiento de los niños seguía resultándole inconcebible. Una mañana, uno de los celadores de los asilos que solía visitar la condujo a una sala donde una docena de niños permanecían confinados como si fueran prisioneros.

—Mire —le dijo a Maria—, observe las condiciones en las que viven.

El celador estaba indignado. Se sentía impotente, terriblemente triste por la situación de aquellos niños. Pero ¿qué podía hacer él para aliviarlos? Se necesitaba una reforma médica profunda y más espacio, más luz.

—También más comida —añadió el celador—. Estos niños, cuando terminan de comer, se echan al suelo a buscar migajas de pan. ¿Puede creerlo?

Maria partió a casa profundamente conmovida. La imagen de las migas de pan había calado hondo en su corazón y sentía que debía hacer algo por aquellos menores. Ideológicamente no podía estar de acuerdo con la idea de que fuesen potenciales peligros para la sociedad hasta el punto de tener que ser internados. ¡Eran niños! Al pensar en esto último, en que eran niños, una idea estalló de repente en su cabeza. ¡Claro, de eso se trataba justamente! Esos niños no se echaban sobre las migas solo porque tuvieran hambre, sino porque entre las cuatro paredes de aquella habitación desnuda, vacía, no tenían nada que hacer. Estaban aburridos. Desesperados. Lo que necesitaban eran estímulos.

Movida por esta intuición, Maria se sumergió en la lectura del médico y pedagogo francés Jean-Marc-Gaspard Itard y en sus trabajos sobre el famoso caso de Víctor de Aveyron, el llamado niño salvaje de Aveyron, encontrado en los bosques de Caune, en el Languedoc francés, a finales de septiembre de 1799. Itard había creído en la posibilidad de educar a Víctor, pese a que Philippe Pinel, el mismo que había desencadenado a las reclusas de La Salpêtrière, había declarado que, en su opinión, el muchacho sufría de un idiotismo incurable. Según Itard —y Maria estaba profundamente de acuerdo con él—, era la situación de abandono a la que había sido sometido lo que lo había llevado a tal estado. Un proceso educativo podría reinsertarlo en el mundo de los hombres. La civilización —lejos de corromper, como había creído Rousseau— era la solución para aquellos niños.

Maria solía discutir estas ideas con su colega Giuseppe Montesano,quien,a su vez,había empezado a experimentar con técnicas pedagógicas inspiradas en las ideas de Itard y Édouard Séguin, pionero, al igual que el anterior, de la educación especial. Montesano era dos años mayor que ella y procedía de una familia numerosa y muy acomodada. Su padre, Leonardo Montesano, era abogado, y su madre, Isabella Schiavone, una noble.Tenía nueve hermanos. Los varones eran todos universitarios: dos médicos, dos abogados y un matemático. Las cuatro niñas, siguiendo las costumbres de la época, habían asistido a la escuela secundaria y luego se habían dedicado a cultivar las labores del hogar, como la música, la pintura y el bordado. Se trataba de una familia intachable, intelectual, respetable. Como la de la propia Maria. Solo que Maria no encajaba en la perspectiva burguesa de lo que tenía que ser una muchacha.

Para empezar —y este es el rasgo que más la diferencia de sus coetáneas—, ella era independiente. Su relación con Montesano, y también con los demás colegas hombres, se daba en términos de igualdad, como así lo prueba que en 1897 publicara dos artículos académicos firmados conjuntamente, primero con Sante de Sanctis, médico de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma y discípulo de Ezio Sciamanna, y luego con Montesano: «Investigación bacteriológica sobre el líquido cefalorraquídeo en dementes paralíticos», en la Rivista quindicinale di Psicologia, Psichiatria, Neuropatologia. Conviene poner un acento especial en este hecho, pues no era nada común en aquella época que las mujeres académicas firmaran sus artículos. Por lo general, aparecían solamente con el nombre de su mentor o tutor; raras veces se mencionaba el de ellas.

Pero Montesano no era el tutor de Maria. A esas alturas, se había convertido en su colega más íntimo, su interlocutor, su amigo. No es extraño que un fuerte vínculo intelectual entre dos personas derive en un sentimiento romántico. Verse reflejado en el otro suele ser una experiencia irresistible, y así debieron de sentirlo también Maria y Giuseppe. A ojos de algunos testigos privilegiados de su amor, como el neuropsiquiatra infantil Giovanni Bollea —por aquel entonces, uno de los discípulos de Montesano—, su relación hacia mediados de 1897 era, de hecho, casi simbiótica:

Ella tan extraordinaria, decidida, creativa, impetuosa; él pacífico, bueno, con una aguda capacidad de análisis. Ambos eran geniales, se enamoraron, y ella encontró en la dulzura de Montesano la complementariedad a su modo de ser fuerte.

El campo en el que trabajaban era apasionante, novedoso. Ambos tenían la sensación de estar abriendo camino. Solo un puñado de médicos y psiquiatras antes que ellos se habían ocupado de la situación de aquellos niños indefensos. Maria se sentía cada vez más lejos de la medicina clínica y más cerca de la pedagogía. Sus intereses iban virando al compás de sus fructíferas charlas con Montesano. ¿Era posible elaborar un método educativo exitoso que superara los modelos de Séguin o Itard? Maria y Giuseppe lo veían posible. Pensaban, de hecho, que una educación guiada por rigurosos principios científicos, pero con una vertiente también humanística y ética, podía suponer una excelente medicina para los niños con discapacidades. Era, sin duda, un reto importante. Se trataba, ni más ni menos, que de luchar por la emancipación, el crecimiento y la mejora de los sujetos a los que se consideraba marginados e irrecuperables.

En 1897, Maria tuvo la oportunidad de exponer ante la comunidad científica sus renovadoras ideas. Viajó a Turín, al Congreso Nacional de Medicina, con un firme propósito: denunciar las inaceptables condiciones de exclusión de los niños «deficientes» y defender cómo una atención adecuada podía contribuir a integrarlos en la sociedad. Maria era consciente de que muchos de estos niños, olvidados por las instituciones, corrían el riesgo de convertirse en delincuentes. Sin embargo, frente al determinismo de sus colegas, que pensaban que las conductas delictivas estaban causadas por anormalidades congénitas, ella ofrecía una visión alternativa: consideraba imprescindible averiguar cuáles eran los orígenes, las causas que motivaban estas conductas, a fin de poder ofrecer a estos niños una educación y tratamientos destinados a prevenirlas.

Su participación fue muy aplaudida. Para todos los presentes, se trataba de una idea tan audaz como necesaria, y ahí estaba la joven dottoressa Montessori, firme en el estrado, con la apariencia resuelta de quien sabe que es capaz de cambiar el mundo. Nadie en aquella sala advirtió aquel día su secreto, del que solo Montesano estaba al tanto: Maria estaba embarazada.