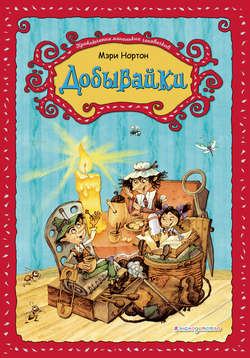

Читать книгу Добывайки - Мэри Нортон - Страница 6

Глава пятая

ОглавлениеАрриэтта, лежа под своим вязаным одеялом, не спала и смотрела в потолок. Это был очень интересный потолок. Под смастерил для дочери спальню из двух коробок из-под сигар, и на потолке были нарисованы прекрасные дамы в развевающихся газовых платьях, которые дули в трубы на фоне ярко-голубого неба. Внизу зеленели перистые пальмы, и крошечные белые домики стояли вокруг площади… Это была великолепная картина, особенно когда горела свеча, но сегодня Арриэтта смотрела на неё и не видела. Стенки коробки из-под сигар не очень толстые, и она слышала родительские голоса, то поднимавшиеся чуть не до крика, то падавшие до шёпота; слышала своё имя; слышала, как Хомили воскликнула: «Орехи – вот вся их еда! И ягоды», – а спустя немного времени тревожный вопрос: «Что нам теперь делать?»

Когда Хомили подошла к её кровати, Арриэтта поднялась, послушно закуталась в одеяло и пошлёпала босиком в тёплую кухню. Там, усевшись на низкую скамеечку и обхватив колени руками, девочка внимательно посмотрела сперва на отца, затем на мать. Хомили опустилась на колени, обняла дочь за худенькие плечи и торжественно начала:

– Наверное, ты знаешь о том, что там, наверху…

– О чём – о том? – не поняла Арриэтта.

– О двух великанах.

– Да: это старая тётя Софи и миссис Драйвер.

– Верно. И Крампфирл в саду. – Хомили положила загрубевшую от работы ладонь на стиснутые руки дочери. – Ты слышала что-нибудь о дяде Хендрири?

Арриэтта задумалась, потом сказала:

– Да. Он уехал на край света.

– Переселился, – поправила её Хомили, – на другую квартиру. С тётей Люпи и детьми. В барсучью нору… дыру на склоне, где растёт боярышник. А почему, как ты думаешь?

– О! – воскликнула Арриэтта, и лицо её просияло. – Чтобы жить на свежем воздухе… лежать на солнышке… бегать по траве… качаться на ветках, как птицы… высасывать из цветов мёд…

– Глупости это! – рассердилась Хомили. – Откуда такие дурные привычки? И кроме того, у дяди Хендрири ревматизм. А переселился он потому, что его увидели.

– О!.. – ужаснулась Арриэтта.

– Его видела двадцать третьего апреля тысяча восемьсот девяносто второго года Роза Пикхетчет в гостиной на полочке над камином. Надо же было выбрать такое место! – добавила вдруг Хомили удивлённо, словно говорила сама с собой.

– О!.. – опять воскликнула Арриэтта.

– Я никогда ни от кого не слышала, никто не счёл нужным мне сообщить, почему он вообще туда забрался. Всё, что там стоит, говорит твой отец, видно с пола или с ручек бюро, если стать боком и держаться за ключ. Так отец и поступает, если заходит в гостиную.

– Говорили, он полез за пилюлями от печени, – заметил Под.

– Что ты имеешь в виду? – удивлённо воскликнула Хомили.

– Для Люпи, – устало объяснил Под. – Кто-то пустил слух, что на каминной полке в гостиной лежат пилюли от печени…

– Вот как? – задумчиво проговорила Хомили. – Я никогда об этом не слышала. Ну и всё равно это был глупый и безрассудный поступок, никому не нужный риск. Оттуда не спустишься иначе как по шнуру от колокольчика. Говорят, Роза смахнула с него пыль метёлочкой, и он стоял так неподвижно рядом с фарфоровым купидоном, что она ни за что не обратила бы на него внимания, если бы он не чихнул. Она была ещё недавно в доме и не знала все статуэтки. Она так завизжала, что мы услышали её даже здесь, под кухней. После того её было не заставить вытирать пыль – разве только со столов и стульев.

– Я редко захожу в гостиную, – вставил словечко Под. – Не стоит труда. Там всё стоит на своём месте, и, если что пропадёт, они сразу заметят. Конечно, бывает, остаётся что-нибудь на столе или на полу возле стула, но только если там были гости, а у них давно уж не бывает гостей: лет десять-двенадцать. Я могу сейчас, не сходя с места, перечислить тебе всё, что есть в гостиной, начиная с горки у окна до…

– А сколько в этой горке красивых вещиц! – прервала его Хомили. – И многие из литого серебра. Там есть серебряная скрипка со струнами и смычком, как раз под рост нашей Арриэтте.

– Что толку в вещах, – вздохнул Под, – которые лежат под стеклом.

– А разве ты не можешь разбить стекло? – удивилась Арриэтта. – Самый уголочек, чуть-чуть ударить, крошечный ку… – Голос её прервался, когда она увидела, с каким удивлением – даже ужасом – смотрит на неё отец.

– Послушай-ка, дорогая, – начала сердито Хомили, но тут же взяла себя в руки и ласково похлопала дочку по плечу. – Она же не понимает, что такое «добывать», – объяснила она Поду. – Она не виновата. – Хомили снова обернулась к Арриэтте: – Чтобы добывать, нужна сноровка – это своего рода искусство. Из всех семейств, которые жили в этом доме, остались мы одни, и знаешь почему? Потому что твой отец – самый искусный из всех добываек; искуснее его в наших краях не было с… ну, со времён, когда ещё был жив твой дедушка. Даже тётя Люпи не могла этого отрицать. А уж куражу в нём было по молодости! Я своими глазами видела, как он прошёл весь обеденный стол из конца в конец уже после того, как прозвучал гонг к ужину, и взял с каждого блюда орех, или конфету, или ещё что-нибудь из десерта и спустился по складке скатерти до того, как в дверь вошёл первый человек. Просто так, для забавы.

– Смысла-то в этом никакого… – не очень уверенно сказал Под.

– Пусть, а всё ж таки кто, кроме тебя, отважился бы на такое?

– Глупость всё это, – вздохнул Под и повернулся к Арриэтте. – Мы не ломаем ничего и не бьём: это уже не будет называться «добывать».

– Тогда мы жили богато, – сказала Хомили. – Ах какие у нас водились красивые вещи! Ты ещё крошкой была, Арриэтта, не помнишь. У нас был ореховый гарнитур из кукольного домика, и набор рюмок зелёного стекла, и музыкальная шкатулка. К нам приходили родственники, и мы устраивали балы. Помнишь, Под? И не только родственники. У нас бывали даже Клавесины. Все бывали, кроме этих Надкаминных из кабинета. Мы танцевали тогда до упаду, а молодёжь чуть не до утра сидела у решётки. Наша шкатулка играла три песенки: «Клементина», «Боже, храни королеву» и «Почтовый галоп». Все нам завидовали тогда, даже Надкаминные.

– А кто это такие? – спросила Арриэтта.

– Неужели я тебе не рассказывала о них? – воскликнула Хомили. – Об этих чванливых господах, что жили высоко на стене за резной обшивкой над каминной доской в кабинете? Ну и публика это была! Мужчины без конца курили, потому что там всегда стояли открытые табакерки, вечно старались забраться повыше по резьбе, а потом соскользнуть вниз, и вообще всячески выставлялись. Женщины их тоже воображали о себе невесть что и без конца любовались собой в зеркале над камином. Они никогда никого к себе не приглашали, да я бы и сама не пошла. У меня от высоты голова кружится, а твоему отцу не нравились их повадки. Он никогда не позволял себе прикладываться к рюмочке, а там, в кабинете, не только табак стоял открыто, но и графины с виски. Не знаю, может, это и не так, – но ходили слухи, что Надкаминные устраивали вечеринки каждую среду, после того как управляющий заходил туда по делам, а потом будто валялись пьяные на зелёном сукне, которым был обтянут стол, среди жестяных коробок и бухгалтерских книг…

– Полно тебе, Хомили, – запротестовал Под, потому что терпеть не мог сплетен. – Я их такими не видел.

– Но согласись, что они на это способны. Под, ты сам просил, после того как мы поженились, чтобы я с ними не общалась.

– Только потому, что это небезопасно – они жили высоко.

– А какие лентяи они были! Уж этого-то ты не станешь отрицать? Никакого домашнего хозяйства не вели. Грелись у камина и ели раз в день – ведь ничего, кроме завтрака, в кабинет не подают.

– Что с ними случилось? – спросила Арриэтта.

– Ну, когда Хозяин умер, а Она слегла в постель, кабинет никому больше не был нужен. Пришлось им уйти. А что ещё им оставалось делать? Ни еды, ни огня. Там ужасно холодно зимой, когда не топят камин.

– А Клавесины?

Хомили задумалась.

– Ну, те были другими. Я не говорю, что они не важничали, как и Надкаминные, потому что тоже много о себе понимали. Твоя тётя Люпи, до того как выйти за дядю Хендрири, была Клавесин (по первому мужу), а уж кому и знать, как не нам, как она задирала нос.

– Право, Хомили… – попытался остановить жену Под.

– И без всяких к тому оснований. Ведь она была просто Захомутницей, перед тем как вышла за Клавесина.

– И куда делся этот Клавесин? – спросила Арриэтта.

– Умер. Люпи осталась с двумя детьми, а Хэндрири к тому времени был уже вдовцом с тремя. И не гляди на меня так, Под. Ты же не станешь отрицать, что она без конца пилила беднягу: считала, что унизила себя, выйдя замуж за одного из Курантов.

– Почему? – удивилась Арриэтта.

– Потому что мы, Куранты, живём под полом, вот почему. Потому что мы не выговариваем слова, как школьный учитель, и не едим тартинок с анчоусами. Что с того, что мы живём под кухней! Это вовсе не значит, что мы необразованные, вовсе нет. Куранты такая же старинная семья, как Клавесины. Запомни это хорошенько, Арриэтта, и пусть только кто-нибудь попробует сказать тебе, что это не так! Твой дедушка умел писать цифры и считать до… до скольких, Под?

– До пятидесяти семи.

– Вот видишь! До пятидесяти семи! И твой отец тоже умеет считать, сама знаешь. Он умеет записывать цифры и считать до самого конца. Где у них конец, Под?

– Ровно на тысяче.

– Вот видишь! – вновь воскликнула Хомили. – И азбуку знает, ведь это он тебя выучил буквам. И научился бы читать – правда, Под? – если бы ему не пришлось смолоду добывать. Твоему дяде Хендрири и твоему отцу пришлось подняться наверх и начать добывать, когда им было всего по тринадцать лет, как тебе сейчас, Арриэтта. Только подумай!

– Мне тоже хотелось бы… – начала было та, но мать продолжила, не переводя дыхания:

– Поэтому у него не было таких хороших условий, как у тебя. Клавесины жили в гостиной… они переехали туда в тысяча восемьсот тридцать седьмом году, в дыру за деревянной панелью в том месте, где раньше стоял клавесин, если он вообще там стоял, в чём лично я сомневаюсь… А на самом деле их фамилия была Утюг или что-то в этом роде, но они изменили её на Клавесин…

– А что же они ели? – спросила Арриэтта. – Там, в гостиной?

– Сладости, – ответила Хомили. – То, что подают к чаю. Нечего удивляться, что дети у них были такие болезненные. Конечно, в прежние времена было лучше… к чаю подавали сдобные булочки, и лепёшки, и сладкий пирог, и варенье, и джем. А один старый Клавесин даже помнил, как по вечерам там пили молочный пунш! Но им, бедолагам, приходилось добывать всё в такой спешке! В сырые дни, когда человеки сидели чуть не весь день в гостиной, чай приносили и уносили, так что Клавесины и близко к столу подойти не могли, а в хорошую погоду чай подавали в саду. Люпи говорила, что, случалось, изо дня в день они питались одними чёрствыми крошками да пили воду из цветочных ваз. Так что не надо так уж на них нападать: немножко поважничать да поговорить как господа было для них единственным утешением. Ты слышала, как говорит тётя Люпи?

– Да… Нет… Не помню.

– О, нужно было слышать, как она произносит слово «паркет» (это дощечки, из которых сделан пол в гостиной). «Паркэт… парр-кэт». Ох и умора же была! Если подумать, твоя тётя воображала больше всех…

– Арриэтта дрожит от холода, – заметил Под. – Мы не для того подняли девочку с постели, чтобы обсуждать тётю Люпи.

– Верно, верно, – виновато закивала Хомили. – Тебе следовало меня остановить. Ну-ка, мой ягнёночек, закутайся получше в одеяло, а я налью тебе чашку вкусного горячего бульона!

– И всё же, наверное, – задумчиво проговорил Под, в то время как Хомили наливала бульон, – и для того тоже.

– Для чего? – не поняла Хомили.

– Ну, подняли её… чтобы поговорить и об этом тоже: о тёте Люпи, дяде Хендрири… Эглтине.

– Пусть сначала поест.

– Одно другому не мешает, – возразил Под.