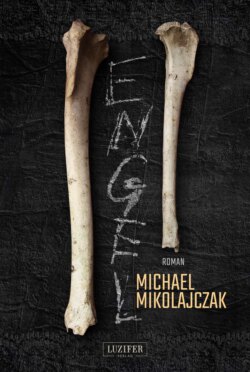

Читать книгу ENGEL - Michael Mikolajczak - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein Baby.

ОглавлениеEs hat Angst. Ich höre es schreien. Das kleine Ding ist verwirrt. Hört ihm zu. Wie verzweifelt es ist. Bitte, helft. Sein Gesicht, blau angelaufen. Todesangst in seinen Augen. Aus seiner vertrauten Umgebung wird es in eine gleißende Welt geworfen. Menschen lächeln. Eine Frau weint. Tränen des Glücks. Das Baby soll leben. In unserer Welt. In einer schönen, neuen Welt.

Das Baby ist tot, hat sich verwandelt, ist gereift, wurde zum Kind, zum Mann. Das Baby war ich. Habe ich mir ausgesucht auf diese Welt zu kommen? Nein. Der Klaps der Hebamme auf meinem Hintern wurde zum Symbol meines Lebens. Ab meinem ersten Atemzug waren Schläge mein Begleiter. Mit Schmerz wuchs ich auf. Sehe ich eine Faust, denke ich daran. Hände mag ich nicht, zu gefährlich sind sie. Finger verdichten sich, krümmen sich zu einer Faust. Kraft überträgt sich aus der Hüfte über die Schulter in den Arm. Die Faust ist dessen Speerspitze. Sie fliegt mir entgegen, bringt Schmerz. Die Hände meiner Eltern bringen nur Schmerz.

Ich sah das Spiel eines Pianisten. Die Bewegungen seiner Hände waren anmutig, elegant, friedlich. Gern würde ich solche Hände berühren, fühlen. Eine geöffnete Hand, eine Hand, vor der ich mich nicht fürchten muss. Eine unbekannte Hand, anders als die Hände meiner Eltern, ziehend, zerrend, reißend.

Meine Haarwurzeln schmerzen, dunkle Blutergüsse übersäen meinen Körper, wo die Hände meiner Eltern mich berühren. Schmerz, Qual, Pein. Missachtung, Kälte, Verweigerung sind mein Zuhause, das ich mit meinen Eltern teile. Es muss so sein, es war immer so. Eltern schlagen, Kinder werden geschlagen. Der Lauf der Dinge.

Zumindest für mich.

Geschenke gibt es nur an bestimmten Tagen und zu besonderen Anlässen. Geschenke wünscht sich jedes Kind, der Moment des Schenkens steht außerhalb der Normalität. Ein Ausnahmezustand. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, wenn man besonders lieb war oder etwas Besonderes erreicht hat, auf das andere stolz sind. Es sind kostbare Momente, die ich fürchtete, da sie so flüchtig und verwirrend sind.

Glück ist ein geliehenes Ding, befindet sich nur kurzfristig im Besitz eines Menschen. Selten besitze ich Glück durch Liebe, verliehen durch meine Eltern, geäußert durch ihr Lächeln oder eine schmerzlose, flüchtige Berührung, die ebenso schnell wieder zurückgenommen wird, wie sie geteilt wurde. Die Angst, etwas zu verlieren, das man gern hat, ist größer, als die Angst nichts zu haben und nichts erwarten zu können. Ich habe Angst vor der Liebe meiner Eltern. Sie macht mich unglücklich, denn sie wird vergehen, sobald der Augenblick vorüber ist. Erfahrung lehrte mich, der Liebe zu misstrauen.

Ich bin alles, was meine Eltern erreicht haben. Vielleicht haben sie mich in die Welt geworfen, um etwas zu besitzen, das ihnen gehört. Eigentum können sie nicht erwerben. Kein Haus, kein Auto, keine teuren Klamotten. Die Zuwendungen des Staates reichen hierfür nicht aus. Durch Sex haben sie sich ihr einziges Eigentum geschaffen. Mich.

Sie wollten stolz auf mich sein.

Sie sollten stolz auf mich sein.

Sie sind es nicht.

Bereits als Baby liefere ich ihnen keinen Grund dafür. Ich schreie und weil ich nicht aufhören kann, schlagen sie mich. Ich schreie erneut, ist doch ein Schrei die Antwort auf Schmerz. Die Antwort auf die Antwort ist simpel, weitere Schläge folgen. Das Prinzip von Aktion und Reaktion. Angewandte Physik im Leben der ungebildeten Unterschicht. Ein Name gibt einem Ding eine Bedeutung. Die Bedeutung gibt ihm einen Charakter. Den Namen zu kennen, gibt einem Menschen Macht über das Ding. Das Ding bin ich. Mein Name ist Vincent.

Ich bin eine Enttäuschung für meine Eltern, bedeute ihnen nichts, bin keine positive Emotion wert. Mutter ist immer mit sich selbst beschäftigt. Vater schlägt zu. Nur im Schmerz halten wir Kontakt, nur die Gewalt verbindet uns als Familie.

Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Jeder ihrer Vorwürfe ist eine Lüge. Ich habe ihr Leben nicht verpfuscht. Sie glauben es, suchen doch nur einen Schuldigen. Schuld hat das schwächste Glied in der Kette.

Das Kind ist das schwächste Glied. Ich spüre das täglich. Mein Versuch eines Lächelns wird nicht erwidert. Dem Versuch einer Umarmung wird ausgewichen. Ich ziehe mich von meinen Eltern zurück, mit jedem Jahr, das ich älter werde mehr. Im Laufe der Zeit bin ich fast unsichtbar geworden. Sitze ich still, bewege mich nicht, spreche nicht und atme flach, ist die Chance am größten, Vaters Schlägen zu entgehen. Stets kommen diese ohne Vorwarnung. Hat Vater getrunken, lässt er das Tier in sich frei, schreit, droht, schlägt. Oft hoffe ich, es würde Mutter treffen, fehlt mir doch die Kraft, immer und immer wieder die Wucht der Schläge meines Vaters zu überstehen. Manchmal habe ich Glück und Mutters Schreie und nicht meine eigenen füllen unsere kleine Wohnung. Die Schmerzen meiner Mutter sind für mich Momente der Erleichterung.

Sie tut mir leid.

Ich lerne, unauffällig zu sein. Wie ein Schatten drücke ich mich an die Wand der engen Zimmer. Meine Spielfiguren sind ebenfalls stumm, meine Miniaturautos haben keinen Motor, fahren lautlos auf dem Boden nahe der Wand. Ich wähle den größtmöglichen Abstand zwischen mir und meinem Vater, wenn sich unsere Wege in der Wohnung kreuzen. Nie hebe ich den Blick, will ihn nicht provozieren. Ich bin so leise, wie ich nur kann, bin ein Geist in diesen Zimmern, habe durch schmerzhafte Erfahrungen gelernt, ein Geist zu sein. Ein gebrochener Arm. »Beim Radfahren! Musst du sagen«, trichtert mir Mutter auf dem Weg in die Klinik ein. »Er ist ein wildes Kind«, betont sie immer und die Ärzte nicken. Ein Riss in der Oberlippe, Blutungen aus Nase und Ohr. Prellungen, die jede Bewegung zur Qual machen. Eine Platzwunde auf dem Kopf. Immer bin ich selbst schuld, ich, das wilde Kind.

Nur noch selten geht Mutter mit mir zum Arzt, aus Angst vor unbequemen Fragen. In der Furcht finden wir Gemeinsamkeit. Mama und ich verbringen einen Großteil unseres Lebens in Angst.

Ich entwickele mich zu einem stummen Duckmäuser, während ich mir insgeheim ausmale, wie ich Papa schlagen würde. Sehe ich Gewaltszenen im Fernsehen, stelle ich mir Vaters Gesicht vor, mache ihn zum Opfer. Für mich ist der Mann, der im Krimi ermordet wird, stets mein Vater. Dieser Gedanke wurde für mich zur Selbstverständlichkeit. In meinem Kopf ist Papa tausendmal gestorben. Nein, nicht gestorben, verreckt ist er. Qualvoll verreckt.

Was wird passieren, sollte er eines Tages wirklich sterben? Stirbt dann meine Angst mit ihm? Wird Mama ein ganz anderer Mensch sein? Liebt sie mich dann?

Ich glaube es, will es glauben. Nur Angst vor Papa verdrängt ihre Liebe und so warte ich auf den Tag, an dem Papa sterben wird.

Betrachte ich meinen Körper im Spiegel, erkenne ich die Stellen, an denen er mich gebrochen hat, fühle den alten Schmerz, sowie ich mich konzentriere und meinen Arm betrachte. Ich kann das Knacken hören. Jederzeit.

Ein gebrochener Knochen soll stärker werden, wenn er wieder zusammenwächst. Papa wird sich mehr anstrengen müssen, sollte er erneut versuchen meinen Arm zu brechen.

Ich kenne meinen Vater nicht. Wie war er, als er jung war? Wie, als Alkohol noch keine Sucht für ihn war? Irgendetwas Freundliches muss er an sich gehabt haben, warum hätte Mama ihn sonst geheiratet? Sie ist keine Masochistin.

Sie ist eine schöne Frau.

Auch Mama schlägt mich, doch nicht aus Frust oder Wut. Mama schlägt aus Verzweiflung. Sie liebt mich. Ich weiß es und sie weiß, dass ich es weiß.

Ich nehme Mutter ihre Schläge nicht übel, auch nicht, dass sie duldet, wenn er mich schlägt. Würde sie mir helfen, würde auch sie geschlagen werden. Es wäre dumm, zu helfen. Mama ist nicht dumm. Ich bin es auch nicht, ich greife nicht ein, wenn er sich an ihr vergeht, hoffe stets, er möge aufhören. Erst schlägt er hart und schnell, dann werden seine Bewegungen träge. Ob ihm die Kraft ausgeht oder seine Wut, vermag ich nicht zu sagen. Irgendwann hört er auf, setzt sich in seinen Sessel. Nur Papa darf dort sitzen. Nur er. Der Thron eines Königs.

Wehe dem, der sich in Papas Sessel setzt. Einmal als Kind habe ich es getan, wusste damals nicht, dass es untersagt war. Es war ein unausgesprochenes Verbot und mit sofortiger Strafe verbunden. Das Leben in unserer Wohnung besteht aus unausgesprochenen Verboten. Was gestern erlaubt war, kann morgen verboten sein und übermorgen wieder erlaubt. Die Regeln in unserer Wohnung richten sich nach Papas Launen und dem Alkoholpegel in seinem Blut. Jeden Tag werden die Regeln neu bestimmt und auf jeden Tag folgt ein neuer Tag.

»Beginne am Anfang, sagte der König und geh weiter bis du am Ende bist. Dann höre auf.« Lewis Carrol hat das gesagt. Ich wünschte, Papa hätte Carrol gelesen und seinen Rat befolgt. Auf Papa trifft das Zitat nicht zu, für ihn lautet es anders: Beginne am Anfang, sagte der König und geh weiter, bis du am Ende bist. Dann beginne erneut, schlage erneut. Ein König stellt die Regeln auf, so wie es ihm beliebt. Er ist der König und deshalb hat er die Macht. In unserer Familie regiert Papa, wir reagieren. Er stellt die Regeln auf, wie es sich für einen Herrscher gehört. Das ist in Ordnung so.

Werde ich als Sohn meines Vaters auch einmal Regent sein? Oder bleibe ich für immer sein Untertan? Ich bin sein Sohn, sein Prinz bin ich nicht.

Ich bin sein Leibeigener, stamme von etwas aus seinem Leib, bin sein eigen. Ich bin ein Ding, dessen Namen er kennt und über das er Macht ausübt.

Zwischen uns steht Mama. Auch ihr Leibeigener bin ich. Sie hat mich geboren, ihrem Leib bin ich entsprungen. Doch sie ist nicht die Königin. Auch Mama ist des Königs Untertan.

Oft frage ich sie, warum wir nicht weglaufen. Sie weint und spricht über ihre Liebe zu Papa. Sie kann ihn nicht verlassen, er ist ihr Mann, bis das der Tod sie scheidet. Immer gleichen sich ihre Antworten. Täglich weint sie, Tränen helfen nicht gegen Gewalt. Ich weiß es, ich habe es früher probiert. Heute weine ich nicht mehr. Jungs weinen nicht.

Tränen können zu Gewalt führen. Mutters Verzweiflung bricht dann aus ihr heraus, führt zur Erkenntnis der Hilflosigkeit, zu Frust, zu Kanalisation, zu Schlägen. Meist kommt es anders, Mama sitzt einfach da und weint. Sie vermag stundenlang zu weinen. Ich beobachte sie, helfen kann ich ihr nicht.

Machtlosigkeit. Kein Job, kein Geld, kein Ansehen. Das ist das Leben meines Vaters. Als Alkoholiker frisst er seinen Frust in sich hinein. Er säuft, bis er zusammenbricht, er schimpft auf alle, die in der Nahrungskette unter ihm stehen. Er muss genau hinsehen, um zu finden, wonach er sucht und darauf seinen Hass lenken. Nie würde Papa zugeben, sich selbst zu hassen. Nie auch nur daran denken, seine Sucht und seinen Hass zu gestehen.

Meine Eltern sind arm. Die Bedeutung dieses Wortes wird mir erst klar, als ich in die Schule gehe. Meine Kleidung ist verschlissen, zu klein und stammt aus Kleiderspenden wohltätiger Einrichtungen. Die anderen Kinder lachen über mich, spotten über meine Uniform aus Lumpen. Ich bin anders als sie und sie wollen nichts mit mir zu tun haben. Sie meiden mich, spüren, dass ich nie zu ihnen gehören werde. Wie recht sie haben. Ich bin der Sohn meines Vaters.

Ich schlage zu.

Auch andere Kinder können bluten.

Niemand in meiner Klasse schlägt so oft, hart, schnell und gezielt zu wie ich. Wie könnten sie auch, haben sie doch alle keine väterlichen Lehrmeister. Mit fünfzig Kilometer pro Stunde pflanzt sich ihr Schmerz von der Quelle bis ins Gehirn fort. Diese Kinder haben nie gelernt, Schmerzen zu ertragen.

Ein Erwachsener im Körper eines Kindes wurde ich, ein Zwitterwesen von zehn Lebensjahren. Ich spiele nicht, ich lache nicht, ich tobe nicht, ich spreche nicht. Ruhig warte ich auf die Anspannung in mir, aus dem Nichts schwillt sie an, wird zu Wut, muss freigelassen werden. Zuzuschlagen baut die Anspannung ab, beruhigt mich, hilft mir. Ich finde ein weiteres Vehikel zum Abbau von Anspannung, beginne zu zeichnen. Ich werde besser, vergesse beim Zeichnen die verhasste Welt um mich herum und werde zu dem, was ich zeichne. Ein Gott der Griechen auf dem Olymp, ein Ase, der die Regenbogenbrücke zur Erde hinab schreitet, ein Superheld aus dem DC oder Marvel-Universum. In der Welt meiner Fantasie übe ich Macht über die Menschen aus und werde von ihnen respektiert.

Immer öfter halte ich mich in den Gedanken meines Kopfes auf, habe dort einen Freund gefunden; eine Stimme, die zu mir spricht, einen Künstler. Er erklärt mir die neue Welt und er stellt mir den Jäger vor. Gemeinsam leben sie in meinem Kopf in der Welt meiner Fantasie. Gern würde auch ich dort dauerhaft leben. Jeder Ort, der nicht der verhassten Wirklichkeit entspricht, wäre für mich ein Paradies.

Die verhasste, irdische Welt ist kein Paradies und ich bin intelligent genug, um mich ihr anzupassen, werde zu einem Soldaten in Uniform, eingekesselt hinter feindlichen Linien. Auch meine Mitschüler sind Soldaten, rotten sie sich doch zusammen und gehen zum Angriff über. Kindersoldaten in sauberen Kleidern, die nicht verschlissen und löchrig sind, wie meine Uniform aus Lumpen. Meine Feinde gleichen sich wie Zwillinge in ihren Uniformen der gehobenen Mittelklasse. Ihre Fäuste und Stiefel bohren sich in mein Fleisch. Sie haben nicht die Kraft, mich ernsthaft zu verletzen. Ich schließe die Augen und höre ihren Atem. Ihre Lungen pumpen Luft. Ich blende den Schmerz aus, wie ich es von Papa gelernt habe.

Sie brüllen mich an, schreien mit einer Stimme, werden zu einem Wesen, einem Tausendfüßler, ein mutiertes, perverses Insekt mit einem Außenskelett, das die Innereien schützt. Ein Chitinpanzer, der jeden Schlag, den ich austeilen würde, absorbiert hätte. Warum zurückschlagen? Widerstand ist zwecklos und ich füge mich der Gewalt. Nichts kann mich mehr überraschen.

Ich zähle die Schläge.

Zu zählen verschafft mir ein Stück Kontrolle über die Situation.

Irgendwann ebben sie ab, ich schleppe mich nach Hause und male mir aus, wie Mama mich ins Krankenhaus bringen wird. »Seine Mitschüler haben ihn verprügelt«, wird sie berichten und erleichtert sein, dieses eine Mal nicht lügen zu müssen.

Sie errötet, als der Arzt ihr aufzählt, wann und mit welchen Blessuren ich im Laufe der Jahre hier schon vorgeführt wurde. Der Arzt beginnt Fragen über Papa zu stellen, die Art von Fragen, vor denen Mama sich so sehr fürchtet. Der Mediziner droht mit der Polizei und Mama will mit ihm schlafen, um ihn umzustimmen. Sie verlassen den Raum. Mama ist eine schöne Frau.

Als sie zurückkehren, schenkt mir der Arzt zum Abschied eine Spritze aus Plastik.

Auf dem Heimweg schlägt mich Mama, sagt, ich sei schuld, weil sie mit dem Arzt den Raum verlassen musste. Ich spüre ihre Schläge kaum, so schwach sind sie. Mamas Worte bringen weit mehr Schmerz mit sich. »Du bist schuld«, wiederholt sie wieder und wieder.

Zuhause folgt eine Abreibung, die sich gewaschen hat. Papa sagt das gern. Eine Abreibung, die sich gewaschen hat. Vater verbietet mir, mich weiter in der Schule zu prügeln. Er brüllt, ich solle lernen, solle etwas aus meinem Leben machen, dann schlägt er zu. Ich bin verwirrt, glaube ich doch, aus seiner Stimme ein leises Interesse an mir zu hören, als habe er Pläne für mich. Das passt gar nicht zu Papa, er schmiedet keine Pläne, denkt nicht weiter, als bis zum nächsten Rausch. Vermutlich ist Papa noch nicht betrunken genug.

Gute Schulnoten fliegen mir zu, sie interessieren mich nicht, auch wenn meine schulischen Leistungen der Grund dafür sind, warum die Lehrer mich akzeptieren. Mögen tun sie mich nicht. Sie sind Mittelklasse, wie ihre anderen Schüler und leben eine Art pädagogisches Kastendenken.

Mein Kunstlehrer unterscheidet sich von ihnen, sieht etwas in mir, vielleicht Talent, vielleicht nur die Übung, schließlich füllt meine gezeichnete Gedankenwelt Schulheft um Schulheft.

Man sagt, Mathematik besitze Schönheit, weil ihre Logik so bestechend ist.

Doch bei all ihrer Schönheit, hat Mathematik eine Seele?

Kunst schon.

Anstatt mathematische Formeln und ihre Anwendungen von der Tafel abzuschreiben, zeichne ich und fliehe in meine eigene Welt. Der Jäger in meinem Kopf wartet auf mich. Er führt meine Klinge. Mein Lehrer wird zu einem geköpften Drachen, dessen Blut meine Mitschüler blendet. Ihrer Sehkraft geraubt, rennen sie davon, stürzen über Tische und Stühle. Zahlen fallen von der Tafel, ihre scharfen Kanten schneiden durch die Kinder. Das Gewicht der Ziffern ist hoch, sie gleiten durch Gewebe, wie ein Messer durch Butter. Stille folgt den Schreien, ich blättere eine Seite meines Matheheftes um, die Zeichnung verschwindet und leeres, kariertes Papier starrt mich wartend und auffordernd an. Quadrate auf Papier.

Mein Lehrer schwitzt, während er an der Tafel schreibt, die Kreide von links nach rechts schiebt. Ich betrachte die Schweißperlen auf seiner Stirn, folge ihrem Flug, wenn sie zu Boden tropfen. Seine Körperwärme lässt die Brillengläser über der Nasenwurzel kondensieren. Niemand außer mir achtet auf diese Details. Die Blicke meiner Mitschüler folgen den wellenförmigen Bewegungen seiner Hand, den Zahlen, die auf der Tafel entstehen. Ich betrachte die Kreide an seinem Hemdsärmel, feiner Pulverstaub, der ins Innere des Stoffes vordringt und sich auf den Haaren seiner Haut festsetzt.

Die Ärmel meiner Mitschüler sind sauber, ihr Haar gewaschen, die Fingernägel rein, die Kleidung gebügelt und das Schuhwerk gepflegt. Wie hypnotisiert starren sie in Markenware gekleidet zur Tafel.

Erneut zeichne ich meine Mitschüler. Ihre Fratzen sind von grenzenloser Angst geprägt. In meinen Bildern sterben sie, ihre Haut fällt von den Knochen, sie verwesen, werden von Maden übersät und aufgefressen. Knochenhaufen voller Schädel bilden sich unter der Tafel. Berge aus Gebein, fein säuberlich sortiert. Schlüsselbeine in der rechten, Schienbeine in der linken Ecke. Brustbeine davor, Becken, Lendenwirbel. Entbeinte Menschen. Knochen. Menschen in Miniatur.

Kinder.

Quadrate auf Papier.

Das Quietschen der Kreide.

Die Stimme meines Lehrers, nennt meinen Namen, ermahnt mich aufzupassen und mitzuschreiben. Die verhasste Welt zieht mich zurück. Wie sich meine Mitschüler in ihrer makellosen äußeren Erscheinung gleichen, gleichen sich auch die Rechtecke in meinem Mathematikheft in dieser verhassten Realität, die wenig später noch weniger lebenswert für mich wird.

Pickel, Flaum, Krächzen, Bestürzung zu etwas Fremden zu mutieren. Die Pubertät verschlimmert mein Leid über Jahre, dann beginnen meine Muskeln zu wachsen und die neue körperliche Kraft nimmt mir die Angst vor Papa. Vater scheint mich nun zu dulden, verzichtet auf den Versuch, mich erneut als seinen Prügelknaben zu benutzen. An Größe sind wir uns gleich, doch während ich täglich an Muskelkraft gewinne, baut Vater ab. Die hormonellen Wirren der Pubertät werden für mich zum Segen und sie öffnen eine weitere Tür. Hormone verschaffen mir den Zugang zu einer neuen, einer dritten Welt, bizarr ist sie und voller erotischer Träume. Eine neue Sehnsucht lebt in mir, Masturbation wird zwanghaft und egal wie unzulänglich das Verfahren ist, es ist rauschhaft. In meiner neuen Gedankenwelt begegnen mir Frauen, so gänzlich anders als Mutter. Frauen, die begehrt und verführt werden wollen. Frauen, wie ich sie in der Realität nicht kenne und die meinen Wunsch, die verhasste Welt zu meinen Gunsten zu verändern, stärker und stärker werden lassen.

Ich suche Freiheit, ein eigenes Leben, suche einen Job, möchte Geld verdienen, intakte Kleidung tragen, auf eigenen Beinen stehen. Und vor allem will ich weg von Zuhause. Ich bin jetzt siebzehn Jahre alt.

Meine Mitschüler haben ihren Frieden mit mir gemacht. Wir interessieren uns nicht für einander, werden es nie tun. Der Unterricht ist langweilig, ich lerne nicht, meine Noten sind anhaltend gut. Ich will weg von der Schule. Für gute Zensuren bekomme ich kein Geld.

Meine Lehrer raten mir zu Abitur und Studium, ein besserer Job und ein besseres Leben würden dann auf mich warten und ich könnte meine Kaste verlassen.

Nicht mehr arm sein, behaupten sie.

Nicht mehr ausgestoßen sein, glauben sie.

Ihr Angebot ist verlockend.

Die Kunst als Studienfach ebenso. Die Stimme des Künstlers in mir feuert mich an. Der Jäger in mir teilt meine Skepsis. Geld als Antriebsfeder für Kunst scheint mir falsch.

Ich bleibe Schüler, finde auf einer Baustelle einen Job als Handlanger und verdiene nach Schulschluss Geld. Die Arbeit ist hart, doch ich denke an meinen Lohn, er wird mir die Flucht von Papa ermöglichen, schon bald. Nie wieder werde ich meinen besoffenen Vater sehen und riechen müssen.

Auf dem Weg von der Baustelle nach Hause kann ich Vater wittern, lange bevor ich ihn in der Wohnung erblicke. Besoffen und schlafend sitzt er in seinem Sessel.

Mama hat sich im Laufe der Jahre in eine religiöse Eiferin verwandelt, ihre Stimme zu hören, zehrt mich auf. Sie biedert sich Jesus an, jeden Tag. Mama scheint der einzige Mensch, der die Bibel in- und auswendig kennt. Sie betet für Papa, betet für mich.

Nachts liegen meine Eltern gemeinsam im Bett und schlafen. Papa schnarcht und Mama hat eine Audienz beim Heiland. Im Traum redet sie auf ihn ein, er solle Papa trocken machen. Jesus soll aus Vater einen besseren Menschen formen. War es zu Anfang die Verzweiflung, die Mama gläubig werden ließ, scheint sie nun nach göttlicher Gehirnwäsche den Verstand verloren zu haben. Wie verzweifelt muss ein Mensch glauben, Gott und Jesus würden Papa im inneren Zwiegespräch davon überzeugen, wie unchristlich es sei, bis zur Besinnungslosigkeit zu trinken und seine Familie zu tyrannisieren.

Mama betet, doch nichts ändert sich. Mit Gott und Jesus schläft sie abends ein, gemeinsam wachen sie am Morgen auf. Dazwischen liegen Träume, in denen Mutter stöhnt.

Hofft Mama auf Belohnung im Paradies? Will auch sie auf ihre Weise der verhassten Welt entfliehen? Ich hoffe, sie findet in ihrer Fantasiewelt, wonach sie sucht.

Für Mutter ist es wichtig, auch mich zum Glauben zu führen. Zum ersten Mal in meinem Leben versucht sie mich für eine Sache zu begeistern. Mich, das Schreibaby, das mit Schlägen und Missachtung bestraft wurde, weil seine Mutter als Mutter versagte. Wozu jetzt die Mutterinstinkte? Wozu ihren Glauben? Ich will ihre Liebe, ihre Religion interessiert mich nicht.

Bibelzitate, Mutter wirft mit Ihnen um sich, als wären es Steine, mit denen sie eine Legion von hungrigen Ratten töten wolle. Schon morgens blubbern sie aus ihr hervor.

»Als Jesus am See entlangging, sah er Petrus und Andreas. Sie warfen ihre Netze in den See. Da sagte er: Folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.«

Mama muss in einem der Netze gewesen sein.

Eine Braut Christi und ein gewaltbereiter Alkoholiker. Der Charakter meiner Eltern motiviert mich für meinen Job auf dem Bau. Da ich kaum handwerkliche Fähigkeiten besitze, lässt man mich alles, was schwer ist, schleppen. Mein Körper baut mehr und mehr Muskeln auf, Frauen beginnen, sich nach mir umzudrehen. Für den Bruchteil einer Sekunde fantasieren sie über Sex mit mir und ich mit ihnen. Unendliche Stunden in der Nacht denke ich an sie.

In der verhassten Realität bin ich nicht in der Lage, mein Glück zu zwingen. Oft überlege ich mir, wie ich sie ansprechen, wie ich meine Bereitschaft in Worte kleiden könnte. Ich weiß nicht wie, habe nie gelernt, Menschen zu vertrauen, eine Bindung einzugehen. Zu sprechen vermied ich mein ganzes Leben lang.

Meine Träume blieben mir, in ihnen betrete ich meine dritte Welt, treffe Frauen, ohne mit ihnen sprechen zu müssen.