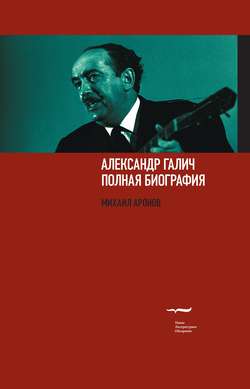

Читать книгу Александр Галич. Полная биография - Михаил Аронов - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

ДРАМАТУРГ

Цензура

Оглавление1

Тема цензурных запретов в отношении драматургии Галича практически не исследована, а между тем она представляет значительный интерес.

22 июля 1947 года в Сценарно-постановочный отдел «Мосфильма» поступает литературный сценарий Галича «Спутники» по мотивам одноименной повести Веры Пановой171. Однако в 1948 году постановка будет перенесена на «Ленфильм» – туда поступит режиссерский сценарий Т. Родионовой и А. Граника, режиссером-постановщиком запланирован Г. Козинцев. И в декабре под его художественным руководством два молодых режиссера – Анатолий Граник и Тамара Родионова – начали снимать по этому сценарию фильм172. Однако было отснято лишь около двух третей материала, а через полгода съемки были остановлены якобы из-за сокращения производства и перехода к «малокартинью». Последовало распоряжение киночиновников уничтожить фильм, уже запущенный в производство (говорят, что смыванием пленки добывали серебро для новых пленок), что и было сделано173.

Правда, в том же 1948 году на экраны вышла картина, в работе над которой Галич принимал непосредственное участие. Речь идет о сценарии Карины Виноградской «Путь славы», экранизированном на «Мосфильме» режиссерами Борисом Бунеевым, Анатолием Рыбаковым и Михаилом Швейцером. Процитируем в этой связи письмо к Швейцеру, который жил в Москве, от ленинградского режиссера Владимира Венгерова за 1 марта 1948 года: «…я не рассчитал собственных сил и возможностей. Каждый день терзался совестью и искал удобный случай. Потом заболел, дня три лежал в постели, а потом ждал Галича, который задержался… Вот сегодня я пересылаю сценарий с его супругой. Он будет у нее, а она позвонит Бунееву и сообщит об этом. <…> Ждали Галича, он приехал только 28-го, не закончил еще, будет заканчивать здесь дня в два, как он говорит. (Если выздоровеет. Он заболел и совсем было собрался уезжать, но решил выздоравливать здесь и закончить. Не везет нам.) Когда он закончит, будем утверждать; по слухам и отношению к нам и к теме не предполагается отвода. Потом начнем работать, и, хотя нас планируют только на этот год, мы, безусловно, по самым оптимистическим подсчетам, станем»174.

Однако многие из собственных сценариев Галича цензуру не проходили. Например, на одной из фонограмм начала 1970-х годов под условным названием «псевдо-Северодонецк» он упоминает очередную свою несостоявшуюся работу и при этом рассказывает о знакомстве с Александром Вертинским, ошибочно датируя его 1951 или 1952 годом, хотя из воспоминаний актрисы Аллы Дpагунской175 известно, что их знакомство состоялось летом 1950-го: «Году, вероятно, в 52-м или в 51-м мне посчастливилось познакомиться лично с Александром Николаевичем Вертинским. Мы жили в одной гостинице – в “Европейской”, в Ленинграде. Я тогда писал сценарий для Сергея Дмитриевича Васильева “Наши песни” – об ансамбле Александрова. Сценарий не пошел. Картины такой не было».

2

Ненамного лучше обстояло дело с пьесами.

Вскоре после «Таймыра» Галич решил еще раз поработать в соавторстве и на пару с Георгием Мунблитом написал пьесу «Положение обязывает» (другое название – «Москва слезам не верит»). Действие в ней начинается в купе поезда, направляющегося в Москву. Там едут директор завода Куприянов и главный инженер Лапин – они должны добиться в министерстве передачи их заводу восьми литейных машин с другого завода, который возглавляет некто Бабченко. В Москве Куприянов получает назначение на пост министра и с высоты этого поста смотрит на просьбу завода иначе. Теперь он понимает, насколько неправильно было требование усилить один завод, ослабив другой. И здесь происходит своеобразное раздвоение личности: Куприянов-директор получает урок государственной целесообразности от Куприянова-министра. Теперь он начинает бороться с «местническими», узковедомственными интересами инженера Лапина и директора смежного завода Бабченко. Делает он это успешно и показывает «местникам», как следует бороться за план. Сюжет абсолютно в духе того времени, и не стоило бы останавливаться на нем подробно, если бы все это не подавалось в комедийном ключе.

14 марта 1949 года Главное управление по Контролю за зрелищами и репертуаром Комитета по делам искусств на первой странице машинописи этой пьесы поместило свою резолюцию: «Разрешить к постановке т-ру Сатиры и Ленинградскому т-ру Ленинск. Комсомола с представл. оконч. варианта с куп. на стр. 11, 13, 29, 31, 36»176.

Обратимся к этим купюрам и посмотрим, что же так не понравилось цензорам. На 11-й странице Куприянов обращается к Лапину с монологом, в котором присутствует такая фраза: «Так просто, за-здорово живешь – в ЦК вызывать не станут». Эта фраза зачеркнута карандашом, а весь остальной текст Куприянова оставлен без изменений. Продолжение этой темы наблюдаем на 13-й странице, где между Бабченко и Куприяновым происходит следующий диалог (все выделенные курсивом слова и реплики в тексте пьесы зачеркнуты):

БАБЧЕНКО. <…> Так верно, Куприянов? Вызывают в ЦК?

КУПРИЯНОВ. Верно. Вызывают.

БАБЧЕНКО. По какому вопросу, не знаешь?

КУПРИЯНОВ. Понятия не имею.

БАБЧЕНКО (подумав). Так. Держись, друже! Греть будут!

КУПРИЯНОВ. А за что меня греть?

БАБЧЕНКО. Там найдут! Там всегда найдут, за что греть, поверь моему опыту. Там, брат, как в рентгеновском кабинете – просветят человека насквозь, и пламенный привет! Главное – держись, может, обойдется.

Купюры на страницах 29 и 31 для нас интереса не представляют, поскольку носят не политический, а стилистический характер, а вот страница 36 снова радует нас. Здесь Бабченко обращается к Верочке Лапиной и ее подруге Люле с такими словами: «Ну и молодцы! Правильную специальность выбрали, уважаю! Две специальности уважаю: летчиков и врачей! А все эти директора, начальники, управляющие – это все, дети мои, преходяще! Сегодня, как говорится, ты, а завтра, простите великодушно, – я… А неудачник, изволите ли видеть, плачет!»

24 мая 1949 года Галич представил в ГУРК новый машинописный вариант пьесы177, в котором все зачеркнутые в первоначальном варианте реплики были изъяты.

Вскоре пьеса была поставлена в Театре сатиры, однако 30 июля газета «Советское искусство» опубликовала обширную статью «Против ремесленничества в драматургии» (без подписи), где спектаклю давались крайне негативные оценки. От Леонида Аграновича, чью пьесу также склоняли в этой статье, стало известно, что авторами публикации были работник главной редколлегии «Мосфильма» Нина Игнатьева и театральный критик Николай Громов178. Вот что они писали: «Собственно, тема по своей направленности близка софроновской пьесе “Московский характер”: торжествует государственная точка зрения, победа общего над частным. Но если Софронов подчинил этой теме все содержание пьесы, сделал ее основой своего произведения, то А. Галич и Г. Мунблит воспользовались этой ситуацией только для того, чтобы преподнести нам неприхотливое, безвкусное, пошлое комедийное зрелище. В пьесе, например, выведен образ директора крупного завода, одного из руководителей нашей промышленности – Бабченко. Ради ложно понятой комедийности авторы превратили Бабченко в какого-то присяжного пошляка, бахвалящегося своей безграмотностью. Вот образцы его изречений:

“Бабченко: Ну-ну! Удивил! Я-то думал, что он у нас Хаджи-Мурат, а он, оказывается, этот… Как его… Ну – “Записки сумасшедшего” написал?

Верочка: Гоголь?

Бабченко: Да нет, какой Гоголь! Записки – чьи? Сумасшедшего! Значит – кто их писал?!..”

Допустим, что авторы хотели разоблачить тех людей, которые занимают не свое место, не отвечают своему назначению, т.е. старались подвергнуть подобных горе-руководителей критике. Но этого нет в пьесе. Бабченко оправдывается авторами, – он один из самых симпатичных в пьесе. Какую же тогда цель преследовали авторы, создавая этот образ? Цель одна – потешить зрителя, показав ему оглупленных, выставленных в шутовском виде людей».

В упомянутой статье речь шла также о пьесах Е. Минна и А. Минчковского «Успех» и Л. Аграновича «В окнах горит свет», после чего следовали оргвыводы относительно всех трех произведений: «При всем различии их жанровых признаков, сюжетного развития их объединяет одно – незнание жизни, искажение образов советских людей, спекуляция на теме, погоня за сценическими трюками, холодное, драмодельческое, ремесленническое рукоделие. <…> За гладкой скорописью авторов, за внешней благопристойностью сюжета скрыты равнодушие к нашей действительности, пошлость и полнейшая безыдейность».

Галич хорошо понимал возможные последствия этой статьи, которая, вне всякого сомнения, была инспирирована сверху. Весьма правдоподобно описал эти последствия Юрий Нагибин, близко общавшийся с Галичем в ту пору (правда, он ошибочно приписал эту публикацию газете «Правда»): «То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если “Таймыр” не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули надежды на хороший заработок, больше ста театров собирались ставить его пьесу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишний раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное прегрешение вырастет до размеров стихийного бедствия. <…> А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, “держался” плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен, ничуть не напряжен»179.

Последствия для раскритикованных авторов оказались различными. С Леонидом Аграновичем, например, на целых пять лет были расторгнуты все издательские контракты. А вот к Галичу судьба оказалась более милостивой – может быть, его спасла известность как одного из авторов популярнейшего «Таймыра»?

Между тем через четыре месяца после появления статьи «Против ремесленничества в драматургии» Галич представил в ГУРК третий вариант пьесы180, который, как указано на первой странице, 26 октября 1949 года был разрешен этой инстанцией к постановке.

Сложно сказать, была ли снята пьеса с репертуара в период между появлением разгромной статьи и этим разрешением ГУРК, однако после этого разрешения пьеса продолжала ставиться в театрах, поскольку в ее адрес вскоре последовал второй залп. Та же газета «Советское искусство» 10 декабря 1949 года опубликовала статью «О комедийности подлинной и мнимой». Ее автор, Юрий Калашников, в прошлом году был снят с поста начальника Главного управления театров Комитета по делам искусств при Совете министров СССР и теперь работал сотрудником Института истории искусств.

Статья посвящена разбору двух постановок в Московском театре сатиры – по пьесе Г. Мдивани «Кто виноват?» (о плохом сбыте обувной продукции фабрики «Победа») и по пьесе Галича и Мунблита. Насколько автор расхваливал первую пьесу, настолько же негативно и чуть ли не презрительно отзывался о второй: «Та же сцена, тот же зрительный зал, те же артисты. Но будто мы переселились в мир, в котором не обязательны и даже излишни нормальная логика и правда характера. Мы знакомимся почти со всеми главными персонажами пьесы в спальном вагоне. Едущие в Москву директор одного крупного завода Куприянов (артист Г. Менглет) и главный инженер завода Ларин (артист Б. Горбатов) намерены добиваться в министерстве разрешения на строительство самостоятельного цеха металлургического литья на своем заводе, потому что директор завода-смежника Бабченко не выполняет аккуратно заказы на литье, чем срывает всю работу. Надежды зрителя увидеть содержательное и поучительное действие быстро развеиваются: выясняется, что авторы равнодушны и к выбору темы, и к ее разработке».

Однако выводы, сделанные Ю. Калашниковым, говорят о том, что Галич и Мунблит отнюдь не равнодушны к разработке темы, просто делают они это не с позиций соцреализма, а с позиций общечеловеческих, и поэтому их пьеса удостаивается ярлыка «буржуазно-развлекательная»: «Московский Театр сатиры пытается одновременно следовать традиции идейной, реалистической комедии и традиции буржуазно-развлекательной комедийности, безуспешно приспосабливаемой к разработке тем нашей действительности. Именно поэтому театр ставит подряд такие противоположные по своим устремлениям пьесы, как “Кто виноват?” Г. Мдивани и “Положение обязывает” А. Галича и Г. Мунблита».

В результате этих публикаций спектакль «Положение обязывает» сняли с репертуара и потребовали от авторов переделать пьесу в соответствии с «требованиями эпохи». Галич, только что переживший публичный разнос пьесы «Вас вызывает Таймыр», посадку своего отца и сам едва не попавший под каток борьбы с «космополитами», решился пойти на этот шаг. А что из этого вышло, можно узнать из выступления директора Театра имени Моссовета Михаила Никонова во время дискуссии деятелей культуры, состоявшейся в 1952 году: «Пьеса эта писалась четыре года тому назад, и проблемы, затронутые в ней, были актуальны; может быть, в меньшей степени, но они актуальны и сегодня. Важно было только яснее показать в пьесе, что в возникшем конфликте побеждает новое, коммунистическое отношение к делу. Вместо этого Комитет по делам искусств, репертком, театр, авторы стали “смягчать” остроту поставленного вопроса: “Как могло быть, что Куприянова, чего-то не понимавшего, назначили министром?” Стали переделывать. Теперь Куприянов все понимал. Понимал и Бабченко. Да и остальные персонажи, едва начиная заблуждаться, сразу прозревали. Из пьесы убиралось все злое, сатирическое. В конце концов все они хорошие советские люди… И получился спектакль ни о чем. Персонажи были в конце такими же, как в начале. Не было движения, не было злости. От этого отрицательные персонажи стали положительными, а положительные, которым не с кем было бороться и с которыми все были согласны еще до того, как открылся занавес, были похожи на Дон-Кихота, сражающегося с ветряными мельницами. Спектакль “Положение обязывает” получился аморфный и безыдейный»181.

В итоге полноценная постановка спектакля состоялась лишь в 1957 году в Театре имени Маяковского под руководством Андрея Гончарова.