Читать книгу Идол, защищайся! Культ образов и иконоборческое насилие в Средние века - Михаил Майзульс - Страница 7

Часть I. Образ, культ и насилие

Вандализм

ОглавлениеУ термина «вандализм» не такая давняя история. Он появился на свет в эпоху Французской революции и происходит от имени германского племени вандалов, которые в 455 г. взяли и разорили Рим. Его автором считается аббат Батист-Анри Грегуар (1750–1831), который поддержал революцию, выступал за отмену сословных привилегий дворянства и за реформу Церкви на новых началах. Несмотря на верность Республике, он критиковал эксцессы революционных толп, которые, атакуя символы монархии и феодального порядка (что, в его глазах, было верно), не щадили и шедевров искусства. Скорее, они не проводили между ними никакого различия и видели в статуях, рельефах и картинах опору монархии, сословного неравенства и церковного угнетения. Уничтожая памятники, оставшиеся от старого режима, они выражали свою ненависть к деспотизму, ликвидировали символы феодальных и церковных привилегий, прокладывали дорогу к обществу равенства.

Стихийное насилие сочеталось с централизованным террором против «бывших» и методичным уничтожением изображений королей, монархических символов, гербов и тех предметов, на которые они были нанесены. Аббат Грегуар писал в мемуарах, что придумал слово «вандализм», дабы покончить с тем, что оно означало (J'ai créé le mot pour tuer la chose). По его утверждению, вина за вандализм лежала не только на невежественных мужланах, но и на заговорщиках-контрреволюционерах и врагах-англичанах. «Только рабы и варвары ненавидят науку и разрушают памятники культуры. Свободные люди любят и берегут их»[23]. Конечно, и до Грегуара разрушителей памятников величали «готами и вандалами». Однако именно он превратил этот образ в полемическое понятие, которое используют до сих пор[24].

Стремясь спасти архитектурные монументы и изображения (например, королевские надгробия в аббатстве Сен-Дени) от демонтажа, сожжения или переплавки, защитники наследия пытались его деполитизировать (рис. 19). Они подчеркивали, что многие памятники прошлого – это не пережитки монархического порядка, а ценнейшие произведения искусства. Это «наследие» (patrimoine) принадлежит не дворянству и духовенству, а всем французам и должно быть сохранено для потомков. В ту же эпоху родилось и вошло в обиход еще одно понятие, призванное защитить творения прошлых веков, – «исторический памятник» (monument historique)[25]. 10 августа 1793 г. в период якобинского террора в Лувре заработал общедоступный музей. Коллекции, собранные французскими королями, были открыты для граждан Республики. А в 1795 г., после Термидорианского переворота, казни Робеспьера и завершения террора, историк-медиевист Александр Ленуар основал Музей французских памятников. В стенах первых музеев произведения, созданные в эпоху монархии, политически обезвреживались и осмыслялись как достояние нации.

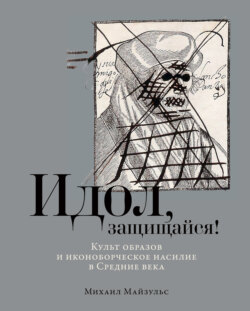

Рис. 19. Пьер Лафонтен. Александр Ленуар не дает разрушить надгробие Людовика XII в аббатстве Сен-Дени, октябрь 1793 г.

Paris. Musée Carnavalet, Histoire de Paris. № D.3837

Этот процесс емко описала немецкая исследовательница исторической памяти Алейда Ассман: «Эпоха Просвещения принесла западному миру в середине XVIII в. почитание Античности и исторического наследия, что явилось важным элементом секуляризма и модернизации, а с начала XIX в. создало свою институциональную основу в виде исторической науки, архивов и музеев. Культ старины, увлечение ушедшими культурами, высокая оценка культурного наследия служили энергетическими компонентами современной западной цивилизации, которые превратили совокупность эстетики, искусства и исторического сознания в новую секулярную религию. Библиотеки, театры и музеи сделались современными храмами этой религии; археологи и филологи стали ее жрецами, а цели познавательного туризма, исторические реликты и древние руины превратились в святые места новых паломничеств»[26].

Называя кого-то вандалом, мы чаще всего подразумеваем, что им движет лишь слепой гнев или варварская страсть к разрушению, что он не понимает красоты и величия тех вещей, которые уничтожает. В этом слове сквозит презрение, но часто и страх перед вандалом. Нередко его действия оцениваются как иррациональные или лишенные смысла. Такое тоже бывает (когда человек что-то крушит в припадке безумия или в тяжелом опьянении), но обычно выбор, что сломать, разбить или изуродовать, все же чем-то мотивирован. Если мы считаем статую очередного вождя, которую разбили протестующие, символом угнетения и уродливым истуканом, не имеющим никакой эстетической ценности, то вряд ли назовем тех, кто его сокрушил, вандалами. У этого слова исключительно негативные ассоциации, а нам не захочется их осуждать[27]. Вандалами именуют не только людей, которые атакуют статуи и картины, но и тех, кто, к примеру, вырезает свои имена на колоннах античного храма или ломает двери вагонов в метро. В этом смысле поле значений «вандализма» шире, чем у «иконоборчества», и не ограничено атакой на изображения.

Швейцарский историк Дарио Гамбони соединил эти термины в названии своей книги «Уничтожение искусства. Иконоборчество и вандализм со времен Французской революции до наших дней»[28]. Само слово «уничтожение» (destruction) говорит о факте утраты и о том, что она была сопряжена с насилием. Оно точно описывает одни практики, но обходит другие. Важно помнить о том, что опасные или ненавистные образы часто не исчезают бесследно. Их различным образом «обезвреживают», калечат или переделывают во что-то новое.

Столь же осторожно нужно отнестись и к слову «искусство». На протяжении многих веков образы чаще всего увечили не потому, что в них видели «плохое искусство» или искусство вообще. Это понятие, которое нам так привычно, чаще всего не отражает целей, для которых их создавали. Магическая фигурка, икона и конная статуя государя сегодня легко найдут место в истории пластических форм или в художественном музее. Однако ни один из этих образов не задумывался именно как эстетическое высказывание. Современники часто восхищались их совершенством и мастерством их создателей. Однако у этих предметов были другие функции. Они помогали навести порчу на врага, установить связь с небесным патроном или утверждали власть монарха[29].

Причины, которые побуждали людей атаковать такие образы, обычно лежали в плоскости магических практик, религиозного культа или политических конфликтов. Большинство «вандалов» вряд ли задумывались о том, что ненавистные им изображения эстетически несовершенны, или мечтали, низвергнув старое искусство, проторить дорогу новому.

В XX в. художники-авангардисты порой покушались на признанные шедевры, чтобы их десакрализовать, освободить искусство и общество от их давящей власти[30]. Однако чаще мотивы были иные: политические активисты, например английские суфражистки, требовавшие предоставить женщинам права голоса, повреждали статуи и картины, чтобы привлечь внимание к социальным несправедливостям или политическому произволу. В 1914 г. Мэри Ричардсон (1882/1883–1961) порезала ножом картину Веласкеса «Венера с зеркалом» (1647–1651), висевшую в Национальной галерее в Лондоне. Она заявила, что пыталась уничтожить образ самой прекрасной женщины из мифологии в знак протеста против британского правительства, которое уничтожает «прекраснейшую героиню в современной истории». Речь шла об Эммелин Панкхёрст – основательнице движения суфражисток, которая тогда держала голодовку в тюрьме. Ричардсон критиковала тех, кто будет оплакивать участь картины, представляющей женщину, но равнодушен к тому, что делают с реальными женщинами. Не ставя под сомнение художественную ценность «Венеры», она противопоставляла искусство (которое прославляют) и справедливость (которую попирают)[31].

Когда мы говорим о Средневековье и раннем Новом времени, то надо помнить, что красота порой спасала образы от уничтожения по религиозным или политическим мотивам[32]. Однако причины, которые побуждали их атаковать, как правило, не были связаны с их эстетическими недостатками или спорами о природе искусства.

23

Цит. по: Ассман 2019. С. 106.

24

Hermant 1978; Sprigath 1980; Poulot 1993; Воскобойников 2022. С. 368–369; Фюрекс 2022. С. 33–34.

25

Его «отцом» был Обен-Луи Миллен де Гранмезон (1759–1818) – археолог, историк, натуралист и хранитель кабинета редкостей и медалей в Национальной библиотеке. В 1790 г. он использовал выражение «исторический памятник» в докладе, представленном Учредительному собранию.

26

Ассман 2019. С. 109–110.

27

Gamboni 1997; Gamboni 2002a. P. 93. Слово «вандализм» активно использовалось историками, писавшими о Французской революции и утратах, к которым она привела. В 1914 г. Гюстав Готеро выпустил книгу под названием «Якобинский вандализм», а в 1959 г. Луи Рео опубликовал двухтомную «Историю вандализма: уничтоженные памятники французского искусства». Хотя большая часть его исследования посвящена Французской революции, он описывает последствия Религиозных войн XVI в. и разрушения от Первой империи (1804–1815) до Пятой республики (с 1958 г.). По формулировке Рео, вандализм – это «месть Калибана», восстание «низших существ, которые, осознавая собственную неполноценность, инстинктивно ненавидят все, что их выше». См.: Gamboni 2002a. P. 93–94; Clay 2012.

28

Gamboni 1997.

29

См.: Бельтинг 2002.

30

Gamboni 2002a. P. 106–128.

31

Freedberg 1989. P. 409–410, 412, Fig. 183; Gamboni 1997. P. 114–116, Fig. 42; Фюрекс 2022. С. 29–30.

32

Dupeux, Jezler, Wirth 2001. P. 100–102. Так, в Нюрнберге после того, как город принял лютеранство, многие католические образы были сохранены, поскольку их почитали как гордость города и свидетельство высочайшего мастерства его ремесленников.