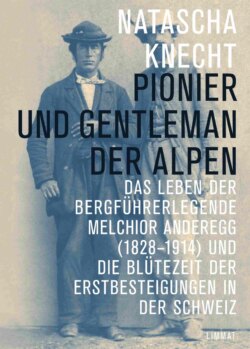

Читать книгу Pionier und Gentleman der Alpen - Natascha Knecht - Страница 6

Оглавление1855 IM GRIMSEL-HOSPIZ: DIE KARRIERE BEGINNT

AMBITIONIERTE GLETSCHERTOUR ÜBER DEN STRAHLEGGPASS — MIT FLÖHEN IM HEUBETT — SONNENBRAND DER ENGLÄNDER — HINCHLIFF SCHIESST «WIE EIN BLITZ» IN EINE SPALTE — STÄRKER ALS DER STÖRRISCHE WIDDER — MELCHIORS KINDHEIT IN ZAUN BEI MEIRINGEN — WECHSEL IN DEN «SCHWARENBACH» AUF DER GEMMI — OBERLÄNDER «KRIEGSRUF» AUF DEM ALTELS

Im Sommer 1855 taucht der 29-jährige Thomas Woodbine Hinchliff im Grimsel-Hospiz auf. Ein hochgebildeter Anwalt aus London, der allerdings nicht praktiziert. Er besitzt so viel Vermögen, dass er nie arbeiten muss und sich ganz und gar dem angenehmen Leben zuwenden kann. Drei Sommer lang reist er kreuz und quer durch die Alpen, um über seine Erlebnisse ein Buch zu schreiben. In diesem Jahr hat er sich vorgenommen, seine erste Hochgebirgsfahrt im Berner Oberland zu unternehmen: Von der Grimsel über den vergletscherten Strahleggpass nach Grindelwald. Damals eine ambitionierte Tour.

Hinchliff und sein Gefährte, den er Mister Dundas nennt, erreichen das Hospiz «an einem wunderschönen Abend» im August und reden mit dem Wirt über ihren Plan. Seine Wetterprognose ist zuversichtlich, und er empfiehlt ihnen zwei Bergführer, die er ihnen am Morgen nach dem Frühstück vorstellen will, damit sie am Nachmittag starten können.

Während Hichcliff im Hospiz auf das Abendessen wartet, beobachtet er einen Schotten und einen Führer, die wild miteinander gestikulieren und sich gegenseitig etwas zu verstehen geben wollen. Aber die beiden sprechen nicht dieselbe Sprache. Hinchliff wird als Übersetzer zugezogen und findet heraus, dass die Frau des Schotten auf einem Chaise-à-Porteur, einem Tragstuhl, nach Meiringen getragen werden will. Nachdem die Träger die Leibesfülle der Dame gesehen haben, bestehen sie auf der Unterstützung durch weitere Männer. Der Ehemann ist schon so aufgebracht, dass Hinchliff ihm diese Beleidigung nicht übersetzen will. Schliesslich sind die Träger damit einverstanden, die Lady wie üblich zu viert ins Tal zu tragen.

Am nächsten Morgen wird Hinchliff zwei Bergführern vorgestellt: Melchior Anderegg und Johann Huggler. Die beiden machen ihm «einen vielversprechenden Eindruck». Melchior ist 27-jährig, muskulös und mittelgross. Seine Haare sind wie seine Augen pechschwarz. Er trägt noch keinen Bart, aber modische kurze Koteletten an den Schläfen.

Nach einer kurzen Unterhaltung beschliessen sie, um vier Uhr nachmittags aufzubrechen. Den Engländern bleibt Zeit, eine Wanderung zum Rhonegletscher zu unternehmen. Gegen drei Uhr kehren sie zurück zum Hospiz. Dort sind ihre Bergführer eifrig daran, die Expedition vorzubereiten. Melchior macht sich eigenhändig daran, die Lederschuhe der Engländer mit spitzen Eisennägeln zu beschlagen. Einen jungen Trägerburschen schicken sie mit Holz, Decken, Mundvorrat, einigen Messern und etwas Geschirr zum Pavillon Dollfus-voraus.

Stützpunkt von Forscher Franz Josef Hugi auf dem Unteraargletscher, der «Hugiblock» und die Steinhütte (vorne rechts), Vorläuferin des Hotel Neuchâtelois, 1827.

Diese einfache Gletscherhütte befindet sich neun Kilometer vom Hospiz entfernt – dort, wo heute die Lauteraarhütte des Schweizer Alpen-Clubs steht – und ist eine Hinterlassenschaft von Gletscherforscher Daniel Dollfus-Ausset aus den 1840er-Jahren. Damals haben Glaziologen aus Neuenburg und aus dem Ausland mehrere Sommer auf dem Unteraargletscher verbracht, von morgens früh bis abends spät experimentiert, gemessen, gebohrt, beobachtet und gerechnet. Erst richteten sie ihr Laboratorium und Logis auf der grossen Mittelmoräne «unter einem riesigen Felsblock» ein. Rundum bauten sie eine Mauer und belegten den Boden mit Steinplatten. Diesen primitiven Schlafplatz für sechs Personen nannten sie «Hôtel Neuchâtelois».

Pavillon Dollfus, 1845 errichtet von Daniel Dollfus-Ausset, Fabrikant und Forscher aus dem Elsass.

Das Treiben der Gelehrten und vor allem ihre Behauptung, dass zwischen der Zeit der Schöpfung und der Gegenwart ganz Europa unter einer Eisdecke gelegen haben müsse, erregte die Neugier eines internationalen Publikums. Touristen kamen auf die Grimsel, um die Wissenschaftler bei der Arbeit zu beobachten. Nicht selten kam es vor, dass einer geglaubt hatte, das Hôtel Neuchâtelois sei ein behaglicher Gasthof. Diese Unterkunft hielt nicht lange, sie wurde vom fliessenden Gletscher und den Schneefällen im Winter zerstört. Der Pavillon Dollfus wurde daraufhin an einer sinnvolleren Stelle gebaut: Auf einem Felssporn etwa zweihundert Meter oberhalb des Unteraargletschers.

WEIN UND MILCHKAFFEE

Seit die Forscher weitergezogen sind, dient der verwitterte «Pavillon» nun den Alpinisten als Ausgangspunkt für die weite Tour über die Strahlegg. Kurz nach vier Uhr machen sich Melchior Anderegg, Huggler, Hinchliff und Dundas vom Hospiz auf den Weg. Um sich gegen die Sonne zu schützen, haben sie Schleier um ihre Hüte gewunden. Melchior trägt in seinem Rucksack Proviant und an der Aussenseite hat er ein Seil befestigt. Statt des gewöhnlichen Alpenstocks gebraucht er eine Kombination aus Axt und spitzer Stange, welche zu dieser Zeit in Chamonix bekannt ist.

Huggler buckelt den Weinkeller, einen Blechkanister mit Riemen, damit er wie ein Rucksack getragen werden kann. «Er war so gross, dass die Leute hätten glauben können, wir würden für eine ganze Woche ausrücken», schreibt Hinchliff später. Selber schultern die Engländer nichts. Ihr Reisegepäck haben sie für sechs Franken durch einen Träger via Meiringen und Grosse Scheidegg ins Hotel Adler nach Grindelwald bringen lassen.

Noch bevor sie zum Unteraargletscher kommen, holen sie einen Gentleman aus Deutschland ein. Er will sich der Gruppe für die Tour anschliessen. Melchior hat nichts dagegen, es gibt genug Vorrat für alle. Obschon das Gehen auf dem steinigen, aber zuweilen steilen Pfad einfach ist, fällt der Deutsche immer weiter zurück. Oben auf der Moräne müssen sie einige Zeit auf ihn warten. Als die fünf kurz vor sieben im letzten Anstieg zum «Pavillon» sind, dunkelt es ein, und sie erleben einen Moment, den Hinchliff als «selten schön» in Erinnerung bleibt: «Der Mond ging in seiner vollen Pracht hinter der gigantischen Bergkette auf und brachte die Schneegipfel wie in Silber getaucht zum Leuchten. Wir standen da und schauten in aller Stille und Bewunderung zu, bis uns der Trägerbursche entgegeneilte und rief: ‹Das ist der Mond!› Wir alle mussten herzlich lachen. Dass uns der arme Kerl erklärte, dass das der Mond war, hatte etwas Absurdes. Wie klein der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen doch sein kann!»

Die Hütte ist in zwei Kammern aufgeteilt. Eine für die «Herrschaften», eine für die Bergführer. Als Schlafunterlage steht ein Haufen Heu zur Verfügung. Neben einer kleinen Grube, die als Küche dient, stehen Tisch und Bänke. Der Bursche hat schon vor ihrer Ankunft mit dem mitgetragenen Holz angefeuert. Es gibt kaltes Schaffleisch, Brot und Käse, dazu heissen Milchkaffee. «Danach verbrachten wir den Abend angenehm mit Wein und einer Pfeife», so Hinchliff. Gegen neun Uhr wickeln sie sich in die Decken, liegen «wie Mumien nebeneinander» und hätten sehr komfortabel genächtigt, «wären wir Menschen die einzigen Lebewesen in den Heubetten gewesen». Hinchliff versucht, die Flöhe gelassen zu nehmen und kann «recht gut schlafen», bis ihn das Geräusch der Türe aufweckt. «Als ich aufschaute, sah ich die dunkle Kontur Melchiors vor mir. Er sagte, es sei halb vier und Zeit für das Frühstück. Also standen wir auf, assen wieder Schaffleisch und tranken Kaffee. Der Deutsche sass ebenfalls mit uns am Tisch.» Der Mut hat ihn verlassen. «Ohne um den heissen Brei zu reden, sagte er, die Expedition sei nichts für ihn, er gehe mit dem Träger zurück. Wir wollten ihn nicht davon abhalten. Als wir mit unseren zwei Führern gegen fünf Uhr rechts von der Hütte wegmarschierten, gingen er und der Bursche hinab zur Grimsel.»

SCHRECKEN BEIM BERGSCHRUND

Melchior führt seine Truppe über den Unteraargletscher hinauf zum Finsteraargletscher. Mit dem Stock sondiert er verborgene Schründe unter dem trügerischen Schnee und mahnt die Engländer zu sorgfältigem Gehen. Zwischendurch müssen sie über Spalten springen, was Hinchliff nicht Angst, sondern Spass macht. Nach drei Stunden erreichen sie den Strahleggfirn und legen einen Frühstückshalt ein. Besonders «fürstlich» ist der Trunk aus der Blechflasche, die sie sorgfältig mit Schnee gekühlt haben.

Die steigende Sonne weicht den Firn auf, was den Marsch mühsam macht. Im Steilhang zum Strahleggpass binden sie erstmals auf dieser Tour das Seil um und stapfen in einer Reihe weiter, Melchior voran, gelegentlich bis zu den Hüften einsinkend. Beim offenen Bergschrund erlebt Hinchliff einen Schrecken. Melchior überwindet die Kluft, stampft auf der anderen Seite mit den Füssen einen Standplatz in den Firn und fordert Hinchliff auf, nachzukommen. Beim ersten Versuch verschwindet dieser bis zum Hals im Schrund. Vom Seil festgehalten und gezogen, kann er sich schwitzend emporarbeiten. Dundas und Huggler folgen mit weniger Kapriolen. Melchior spricht kein Wort, bis sie den Übergang auf der Strahlegg auf 3332 Meter gegen zehn Uhr erreichen.

Von der Grimsel über den Strahleggpass nach Grindelwald – oder umgekehrt: Eine fast dreissig Kilometer lange Gletschertour.

Zeit für das frühe Mittagessen. Die Sonne glüht, und der mit Schnee «frappierte» Wein schmeckt wieder köstlich. Inzwischen macht die Sonneneinstrahlung und die Hitze den Engländern zu schaffen. Trotz Schleier verbrennt ihre Gesichtshaut. Sie schauen sich noch eine Weile die Aussicht an, dann geht es über die langen, mit Fels durchsetzten Schneefelder zum Oberen Eismeer hinunter. Um rascher vorwärtszukommen, bewerkstelligen sie diesen Abstieg zwischendurch auf dem Hosenboden: Sie setzen sich nah hintereinander in den Schnee, umfassen die Beine des Hintermannes und rutschen los. Bei einer dieser «Schlittelfahrten» über den buckligen Untergrund bricht der Zug auseinander. Unter Gelächter sausen sie die Bahn hinab, wobei ein Fläschchen Schnaps verloren geht.

Später, beim Queren einer steilen und gefrorenen Schneepassage, verliert Hinchliff den Halt und schiesst «wie ein Blitz» in die Tiefe. «Unter mir sah ich ein Meer von Spalten, auf das ich hilflos zusteuerte. Zum Stillstand kam ich glücklicherweise in einer kleinen Spalte, die schmal genug war, um mich aufzuhalten, aber nicht breit genug, mir Harm anzutun.» Melchior steigt aufgeregt zu ihm ab. Für den Rest des Abstiegs nimmt er die Engländer ans Seil. An steilen und schwierigen Felsen sichert er die beiden daran hinab. So gelangen sie zum Unteren Grindelwaldgletscher und über einen schmalen Pfad hinab ins Dorf. Um 16.30 Uhr treffen sie im «Adler» ein.

Die Bergführer bekommen je dreissig Franken und ein Trinkgeld. Im Preis mitberechnet ist ihr Rückmarsch auf die Grimsel. Hinchliff ist begeistert. «Wir haben die Strahlegg-Reise sehr genossen. In der Freude über die Abenteuer des Tages betrachten wir uns als überaus entschädigt für die Kosten und die Mühe.»

Es ist die erste, im einzelnen bekannte Tour von Melchior Anderegg. Von Huggler, dem zweiten Führer, vernimmt man eigentlich nur, dass er den Weinkeller getragen hat.

VOM SCHNITZER ZUM GRIMSEL-KNECHT

In seiner Heimat Haslital macht Melchior Anderegg erstmals als Fünfjähriger von sich reden. Sein Götti besitzt einen stattlichen, aber störrischen Widder. Scherzhaft sagt er zu dem Buben: «Wenn du mir den fängst, so soll er dein sein!» Das lässt sich Melchior nicht zweimal sagen. Wie eine Katze schleicht er sich an das Tier heran, packt es im Sprung und klammert sich an seinem Hals fest. Mit aller Kraft versucht der streitbare «Bänz» frei zu werden. Melchior krallt sich wie ein Geier mit beiden Fäusten in der Wolle fest. Als nach langem Ringen die wilde Jagd über Stock und Stein zu Ende geht, hängt der Bub noch immer drin und bleibt der Sieger. Später wird Melchior einer der ganz «bösen» Schwinger im östlichen Berner Oberland. An den Festen holt er immer wieder ein Schaf. Aber nie mehr ein so prächtiges Exemplar.

Der Dorfkern von Meiringen, ca. 1888: Dunkle Holzhäuser inmitten einer pittoresken Wald- und Gipfellandschaft. So haben sich die ausländischen Gäste «ein wahres Bergdorf» vorgestellt.

Am 28. März 1828 geboren, wächst er im abgelegenen Weiler Zaun auf, vierhundert Meter oberhalb von Meiringen. Die kinderreiche Familie lebt wie der Grossteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Fleissige, einfache Leute. Viehhaltung, Alpgang, Nutzung der Allmenden und Wälder gelingt nur dank des starken Zusammenhalts in der Familie und der Nachbarschaft.

Im Tal sind die Schulklassen überfüllt, und die Lehrer verdienen so wenig, dass sie noch anderen Verdienstmöglichkeiten nachgehen müssen. Von einem weiss man, dass er weder schreiben noch rechnen, von einem anderen, dass er nicht schreiben kann. Zu Melchiors Einschulung 1835 tritt das Bernische Primarschulgesetz in Kraft, und die Lehrer werden verpflichtet, zur Ausübung des Berufes eine theoretische Prüfung abzulegen. Zu den obligatorischen Unterrichtsfächern gehören nun: Christliche Religion, Muttersprache, Kopf- und Zifferrechnen, Schönschreiben, Gesang. In der Oberstufe auch Linearzeichnen, Geschichte, Erdbeschreibung, Naturkunde, Verfassungskunde, Buchhaltung, Hauswirtschaft und Landwirtschaft.

Nach Abschluss der Grundschule hilft Melchior weiterhin auf dem elterlichen Bauernhof mit. In den ruhigeren Wintermonaten widmet er sich seiner künstlerischen Begabung, der Holzschnitzerei. Bären, Murmeltiere und Chalets sind beliebte Souvenirs bei den Touristen. Für den Fremdenverkehr liegt das Haslital ideal. Die Gäste kommen von Interlaken her, von Luzern über den Brünig, von der Gotthardstrasse via Wassen über den Susten, vom Oberwallis über die Grimsel, von Engelberg über den Jochpass und von Grindelwald über die Grosse Scheidegg. Zudem kommt Meiringen das «milde Klima» zugut. Das Dorf liegt auf lediglich sechshundert Metern über Meer.

Schon seit den frühen 1840er-Jahren verbringen hier ausländische Gäste längere Sommeraufenthalte und schwärmen von der «lieblichen Umgebung inmitten eines echten alpinen Tales». Besonders gefällt ihnen der Blick auf die hohen Schneegipfel und die vielen Wasserfälle, etwa die Kaskaden des tosenden Reichenbachfalls, in dem später Arthur Conan Doyle seinen Sherlock Holmes verschwinden lässt. «Die Einheimischen», so berichten die Reisehandbücher, «sprechen einen eigenen, angenehmen Dialekt und unterscheiden sich von den anderen Oberländern durch feineren, dennoch kraftvollen, fast durchgängig schönen Körperwuchs.» Und: «Die Frauen geniessen den Ruf, hübscher zu sein als jene der meisten Täler der Schweiz.»

Zu schmal und steinig für eine Kutsche: Auf dem Saumweg zur Handeck und auf den Grimselpass, um 1850.

Reich wird Melchior mit seinen Holzschnitzereien nicht. 1854 lässt er sich bei seinem Vetter Johann Frutiger im Grimsel-Hospiz als Knecht anstellen. Einst war das steinerne Gebäude auf dem historischen Passübergang eine wohltätige Stiftung, um Säumern eine Station zum Ausruhen zu bieten und mittellosen Wanderern eine kostenlose Zufluchtsstätte zu gewähren. Inzwischen ist es ein offenes Gasthaus, «in welchem für sehr dürftige Einrichtung, aber gute Verpflegung Preise der Hotels ersten Ranges gezahlt werden», wie ein Reisehandbuch informiert. Die Übernachtung in einer engen Bretterzelle mit Bett kostet 2 Franken, Abendessen ohne Wein 3 Franken, Kaffee 1.50 Franken, Service 1 Franken. Hinter dem Haus liegen zwei fischlose kleine Alpenseen, die auch im Hochsommer nicht selten nachts von einer dünnen Eisdecke überzogen werden.

Das historische Grimsel-Hospiz, 1852 durch Brandstiftung in Schutt und Asche gelegt, 1853 neu aufgebaut und in den 1930er-Jahren im Grimselstausee untergegangen.

Melchior hilft bei der Führung des Gasthauses und in den dazugehörenden Alpbetrieben. Zu tun gibt es hier auf zweitausend Meter über Meer rund um die Uhr. An schönen Tagen geht es zu wie in einem Taubenschlag. Säumer, Kaufleute und Touristen kommen und gehen – zu Fuss, zu Pferd oder mit dem Tragsessel. Für einen Karrwagen oder gar Kutsche ist der Saumpfad zu schmal und steinig. Die Wanderung von Innertkirchen bis zum Hospiz dauert sechs Stunden. Zwischenstation bietet die grosse Sennhütte an der Handeck, wo ein Matratzenbett 1.50 Franken pro Nacht kostet.

Wie viele Berggasthäuser damals vermietet auch das Grimsel-Hospiz seine stämmigen Knechte als Bergführer. Durch die Gletscherforscher in den 1840er-Jahren habe sich das Hospiz zur «Brutstätte für die künftige Generation Führer entwickelt», schreibt Carl Egger in «Pioniere der Alpen». Jäger, Strahler und Hirten aus dem Haslital begleiteten die Wissenschaftler auf ihren Exkursionen im vergletscherten Gebiet. «Junge Wagehalse», die «flink wie ein Affe» waren und sich im Gebirge «mit unerschrockener Kühnheit aus allen schlimmen Lagen herauszuziehen wussten». Gemäss Egger haben sie in der Entwicklung des touristischen Bergsteigens aber noch keine Bedeutung erlangen können.

Das ändert sich, als Anfang der 1850er-Jahre neuerdings ausländische Gäste auf der Grimsel eintreffen, die nach Führern verlangen, um mit ihnen in diese noch immer weitgehend jungfräuliche Gletscherwelt vordringen. Melchior Anderegg, der auch ein passionierter Gemsjäger war, trifft im Hospiz seine ersten englischen «Herren». Wie und wann er seine erste Gletscherfahrt unternommen hat, ist nicht überliefert.

WIEDERSEHEN IM «SCHWARENBACH»

Den Sommer 1856 verbringt Melchior Anderegg nicht mehr auf der Grimsel, sondern im Gasthaus Schwarenbach auf dem Gemmipass, der einzigen Unterkunft zwischen Kandersteg und Leukerbad. Man hat ihm das Angebot gemacht, dort seine Holzschnitzereien an die Touristen zu verkaufen und gleichzeitig als Lokalführer zu arbeiten. Thomas Hinchliff, den Melchior im Vorjahr über die Strahlegg geführt hat, weiss von diesem Wechsel nichts und staunt nicht schlecht, als er im «Schwarenbach» den Speisesaal betritt und Melchior sieht. Dieser trägt einen grünen Schurz und ist von einer Schar Gäste umringt, die ihm beim Schnitzen zuschauen. Erfreut schütteln sich die beiden die Hand, und Hinchliff teilt Melchior mit, dass er den Altels (3629 Meter) besteigen möchte.

Am Abend sitzen die beiden vor dem Haus auf der Holzbank, rauchen eine Pfeife und besprechen die Details für die Tour. Melchior war wenige Tage zuvor auf dem Altels und weil er Hichliff kennt, trägt er keine Bedenken, ihn allein auf den Gipfel zu führen. Für damalige Verhältnisse ein unerhörtes Wagnis, da sehr steile Eispassagen zu überwinden sind. Hinzu kommt, dass es geschneit hat und das Wetter noch immer nicht wirklich gut ist.

Wiederum macht Melchior den Nagelschuster. Um 3.30 Uhr weckt er Hinchliff, um 4.30 Uhr verlassen die zwei das Haus. Melchior trägt im Rucksack Brot, kaltes Fleisch, ein paar Flaschen Wein und ein Seil. Am Ledergürtel hat er ein Handbeil befestigt. Über Weidhänge, Geröll und Schneefelder gelangen sie an den Rand des mächtigen Hängegletschers, wo unaufhörlich Eistücke herunterfallen. Die Sache sieht bedenklich aus. Aber Melchior versichert Hinchliff, dass sich der Haupteissturz nur etwa alle hundert Jahre ereigne und das zuletzt vor etwa sechzig Jahren geschehen sei.

Ganz falsch liegt Melchior mit seiner zeitlichen Einschätzung nicht: Ein gewaltiger Eisabbruch ging dort am 18. August 1782 nieder, dabei starben auf der Alp unterhalb zwei Kinder, zwei Erwachsene und gegen hundertvierzig Tiere wurden «jämmerlich erschlagen und zerschmettert», wie Urkunden von Leukerbad und Kandersteg zu entnehmen ist. Der nächste, noch verheerendere Absturz folgte dann am 11. September 1895 um 5.10 Uhr. Im «Schwarenbach» nahm man ein anhaltendes, donnerähnliches Getöse wahr und sah eine weissliche, wolkenähnliche Lawine. Das Getöse und Erzittern ging bis Kandersteg. Etwas später fiel für kurze Zeit ein kalter Regen aus heiterem Himmel herab, «entstanden durch Schmelzung des Eisstaubes». Um 9.30 Uhr kam der Knecht vom «Schwarenbach» nach Kandersteg gerannt, «schweisstriefend und fürchterlich erregt». Er verkündete: «Der Altels ist herunter fallen, alles ist tot – Menschen und Vieh – alles!» Später wurde festgestellt, dass 4,5 Millionen Kubikmeter Eis abgestürzt waren. Vier Männer kamen darin ums Leben, darunter Kanderstegs Vize-Gemeindepräsident, welcher wie immer zwei bis drei Tage vor der Alpabfahrt zur Teilung von Käse und Butter auf der Alp Spittelmatte weilte. Getötet wurden zudem 220 Tiere. Auch die Vernichtung des gesamten «Sommernutzens», des Vorrats für den Winter, war für viele Familien ein unermesslicher Verlust. Diese Tragödie ereignete sich 39 Jahre nach Andereggs und Hinchliffs Fahrt, heute ist der Gletscher stark zurückgeschmolzen.

HAND IN HAND ÜBER DIE STEILE FLANKE

Am steilen Gipfelkegel schlägt Melchior Stufen in das Eis. Hinchliff macht es sich zur Ehrensache, das Seil, mit dem sie verbunden sind, nie straff werden zu lassen. Melchior ist mit dem Marschtempo sehr zufrieden, was er durch wiederholtes «Gut, gut!» bezeugt. Als der Engländer die Frage aufwirft, was geschehen könnte, wenn einer auf diesem Eishang ausglitte, zeigt ihm Melchior, wie er im schlimmsten Falle seine Axt einhauen und sich daran halten würde. Trotz eintretenden Wetterumschlags steigen sie weiter und betreten bereits um 8.15 Uhr den Gipfel, der von einer zehn Fuss hohen Stange markiert wird.

Im Enthusiasmus klettert erst Melchior, dann Hinchliff an der Signalstange empor. Oben stösst Melchior den «Oberländer Kriegsruf aus, als ob ihn irgendjemand in der Runde hätte hören können». Hinchliff wird im Wind der Hut Richtung Gasterntal weggeweht, und der riskante Versuch Melchiors, diesen zu erhaschen, wird durch das Seil, das die beiden noch verbindet, rasch gehemmt. Melchior seilt seinen «Herrn» los, knüpft das Seilende und sich an den Signalpfahl und will sich auf die überhängende Wächte hinauswagen, um nach dem Hut zu spähen. Hinchliff schaudert es beim Zuschauen, er zieht ihn am Seil zurück, lehnt auch Melchiors Anerbieten ab, ihm seinen Hut zu leihen, und bedeckt das Haupt mit einem Taschentuch.

Um sich während des Mahls vor der Kälte zu schützen, graben sie die Beine bis zu den Knien in Schneehöhlen ein. Der «berühmte Gemsjäger» Melchior erzählt, dass er schon oft in selbstgegrabenen Schneehöhlen übernachtet und bis zum Morgen herrlich darin geschlafen habe. Beim Abstieg schreitet Melchior über das harte Eis voran, tritt in die im Aufstieg geschlagenen Stufen, Hinchliff dicht hinter ihm. Als der Schnee weicher wird, gehen sie Hand in Hand, die genagelten Absätze der Schuhe fest einstossend, wobei Melchior von Zeit zu Zeit sein «Gut, gut!» hören lässt. Es beginnt zu regnen, sie beeilen sich und gelangen um elf Uhr zum «Schwarenbach», wo man erstaunt zur Kenntnis nimmt, dass sie lediglich sechseinhalb Stunden für die ganze Tour gebraucht haben, während man normalerweise nur für den Aufstieg deren sieben berechnet.

Sie trocknen ihre vom Niederschlag durchnässten Haare, geniessen eine Pfeife und einen Kaffee. Hinchliff will weiter nach Leukerbad, wo im Hotel des Alpes seine Reisebegleiter auf ihn warten. Bei diesem Wetter möchte Melchior seinen «Herrn» nicht alleine gehen lassen. Gutmütig gibt er vor, in Leukerbad «seinen Bruder» besuchen zu müssen. Arm in Arm, Hinchliff nun mit Melchiors Hut geschmückt, treten sie den Weg unter einem Regenschirm an. Hinchliff schreibt später: «Mit Bedauern schied ich von Melchior, indem ich ihn für einen ganz ausgezeichneten und zuverlässigen Gefährten halte, eines von jenen treuen und mannhaften Herzen, mit denen es immer ein Vergnügen ist, verbunden zu sein.» Sie nehmen sich zum Ziel, im nächsten Jahr gemeinsam den Wildstrubel zu besteigen – was sie 1858 zusammen mit Hinchliffs Freund Leslie Stephen machen werden.