Читать книгу Das rote Haus - Nikolaus Klammer - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

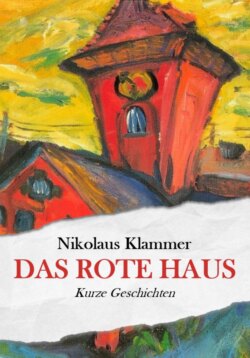

DAS ROTE HAUS

ОглавлениеUnruhig bewegst Du Dich auf Deiner schmalen Ruhestätte, die Dir kürzlich noch fremd und hart war. Nun ist sie Dir vertraut, liebgewonnen, denn nur der Schlaf hat Erbarmen mit Dir. Deine Hände krallen sich in fordernden Bewegungen in die unsaubere Decke, die unzureichend Deinen ausgemergelten Leib bedeckt. Der frühe Frost hat sie starr gemacht. Es ist bereits kalt hier im Osten, ein strenger Herbst weht neblig durch entlaubte Wälder. Auch Dein Name hat einen anderen Klang bekommen. Er ist fester, kantiger geworden in dieser Luft. Oft gleiten auf silbernen Schatten frühere Leiden vorbei und Rauch sinkt zu den Wassern nieder.

Während ich vorsichtig näher trete und Dich betrachte, den Reif an Deinen verkniffenen Lidern, Deine trockenen, wunden Lippen sehe, flüstert Dein Schlaf schmal vielsilbige Worte einer Sprache, die ich nicht kenne. Sie erscheinen kurz als Dampfhauch über Deinem Gesicht und haben einen sentimentalen, einen verlogenen Klang. Sie schälen sich deutlich aus den Schlafgeräuschen der anderen Gequälten heraus, mit denen wir gemeinsam den kurzen Trug der Nacht teilen. Ich spüre die Gefahr, doch ich kann Dich nicht warnen. Jetzt rufe ich stimmlos. Aber Du hörst mich nicht, Dein erschöpfter Schlaf hat mehr Macht als ich. Er ist mein Feind, vor dem ich mich geschlagen geben muss. Was bleibt mir übrig, als mich zu Dir zu setzen auf Dein hartes Lager? Fern von uns, dort in der verwobenen Düsternis der anderen Seite der Hütte, weint ein junger Mann.

Ich beuge mich herab und mein Ohr berührt Deine gequälten, rissigen Lippen. Eine kurze Weile will ich Dir lauschen, versuchen, Deine unbewusste Botschaft zu begreifen. Ich will mit Dir gemeinsam eine Chimäre der Stille weben. Deshalb möchte ich Dich berühren, Deine krampfende Stirn mit der Innenfläche meiner Hand kühlen. Doch als würdest Du Dich Deiner schämen, rückt Dein Kopf zur Seite: Ich spüre, bald wirst Du in Krankheit erwachen, schwere Schmerzen werden Deinen Schlaf vertreiben. Die eitrige, viel geatmete Luft in der Hütte wird sich durch ätzende Gerüche dunstig brechen.

Es sind zwei Wörter, die ich verstehe. Ich habe sie niedergekauert in die harten Bänke im Hause des Herrn gehört. Es sind Worte, die Du schnell und hastig wiederholst, die sich überschlagen und ineinander vermischen. Für die Qual Deiner Schuld liebe ich Dich zärtlich, mein Gefangener der Freiheit. Komm, erzähle mir erneut von den Ideen, die Du nie völlig begriffen und so lange verfälscht hast, bis Du an sie glauben konntest. Die Nächte sind kurz und die Tage voll Leid und Tod. Du bist verzweifelt, es tröstet Dich, wenn Du erzählst.

Und das ist der Traum Deines Erwachens. Es ist ein Traum, den Du im Erwachen vergessen wirst. Er ist wie Licht, das der Wind ausgelöscht hat:

Halbherzig geworfenen Speeren gleich taumeln staubdurchwirbelte Lichtfinger in das düstere und schweigsame Kirchenschiff wie in den Tagen Deiner Kindheit. Von den buntglasigen, fast heiteren Leiden des von Pfeilen wunden Sebastian stechen sie herab. Sie machen die hölzernen Mienen der im Rund stehenden Geheiligten ehrfurchtsvoll lebendig; sie flecken farbig den Boden, auf dem Dich die Grabplatten von Bevorzugten, von Bischöfen und Kaufherren, stolpern machen. Nachdem Du Dich vor die Stufen des Altars geschleppt hast - es fiel Dir schwer, denn die Luft hatte sich zu einem zähen, unnachgiebigen Brei verdichtet - kannst Du endlich Deine Beine beugen. Du spürst die Kälte und Härte des Untergrundes, der durch das hingebungsvolle Rutschen vieler Knie glatt und speckig geworden ist.

Ich glaube, Du denkst an Aragon, an die Lüge Wahrheit und an Lügen, die Wahrheiten sind. Du denkst an … ich weiß nicht, an vieles: An die Mär vom verbrannten Schuldschein und an die Bomben, an Waffenruhen, an Zyklon B und einen unfehlbaren Mann aus dem Osten, an Deinen wilden Hunger und an den Blutsaft von gebratenem Fleisch, der zischend ins Feuer sticht.

Du wirst auf ein Geräusch hinter Dir aufmerksam, es ist ein scharfer, bedachter Fußtritt, der Dir zu Ohren kommt. Du wendest Dich halb und sofort springst Du auf die Beine, denn dort in der hohen Kanzel lehnt sich eine dunkel gekleidete Gestalt nach vorn. Sie soll Dich nicht knien sehen in diesem unbedachten, kummervollen Moment, in dem Du dich an das Grab Deines Gottes geschlichen hast. Schon hörst Du die Stimme: Sie hat die Macht, eine Masse zu fassen und sie dröhnt kraftvoll herab.

Warum fühlst Du Dich von diesen Worten provoziert, warum siehst Du Dich gezwungen, mehr von Dir zu opfern, als gut sein kann? Was erwartest Du, da Du trotzig erwiderst:

Der Revolutionär ist einer Sache geweiht. Er hat keine persönlichen Interessen, Geschäfte, Gefühle, Bindungen, Besitztümer, er hat nicht einmal einen Namen. Alles in ihm ist aufgesogen von einem einzigen Interesse, einem einzigen Gedanken, einer einzigen Leidenschaft: der Revolution.

Wenn Du geglaubt hast, damit die schemenhafte, schwarze Erscheinung dort oben zum Schweigen zu bringen, hast Du Dich getäuscht. Dir wird geantwortet.

Du entgegnest:

Die Natur des wahren Revolutionärs ist unvereinbar mit Romantik, aller Feinfühligkeit, aller Begeisterung, allem Hingerissensein; sie ist unvereinbar sogar mit dem Hass und der persönlichen Rache. Ich will nicht Ich sein, Ich will Wir sein, Denn das wiederhole ich tausendmal: Nur unter dieser Bedingung werden wir siegen, wird unsere Idee siegen.

Da sind plötzlich Hände, die Dich greifen, berühren, an Dir reifen, tasten, die Dich fassen. Viele Hände, doch Du kennst sie alle, hast alle schon berührt. Du siehst gequält hinauf zu dem Gekreuzigten, den sie an Stahltrossen in der Luft baumeln lassen und mit starken Nägeln daran hindern, herabzusteigen. Er weint Blut, es rinnt langsam die Wände herab. Du ballst eine Faust: Jetzt bist Du sicher, das Verbrechen, das sie an ihm begangen haben, war nicht, ihn zu kreuzigen, sondern ihn in diese Kirche zu hängen, aus edlem Holz geschnitzt, erlesen bemalt, erhaben, erhoben, keine Möglichkeit, ihn zu berühren oder zu verstehen und er ist sehr haltbar.

Das willst Du sagen, damit das lamentierende Ungeheuer auf der Kanzel zum Schweigen bringen. Doch die Hände decken Deinen Mund, pressen Deine Lippen zusammen. Sie machen Dein Atmen schwer, sie riechen ätzend, wund, eitrig. Du musst weiter die lügende Stimme hören, sie ist laut und es schmerzt:

Oh, glorwürdigster Jesus, ich danke Dir für die unaussprechliche Wohltat, dass Du selbst mit Deiner Gottheit und Menschheit, mit Deinem Leibe und Deiner Seele, mit Deinem Fleisch und Blut im mein Herz gekommen bist und meine Seele damit gespeiset hast. Ich rufe Himmel und Erde an und bitte alle Geschöpfe des Himmels und der Erde, dass sie mit mir Dich loben von Ewigkeit zu Ewigkeit …

In diesem Moment gelingt es Dir, zu schreien. Dir ist, als würde Dein Selbst in diesem Schrei verlöschen und Du öffnest mit einem krampfhaften, hektischen Herzschlag die Augen zu einem weiteren Traumbild:

Du stehst still und bist allein. Während Dein Atem langsam zur Ruhe kommt, sucht Dein Blick vergeblich die karge Ebene ab, in die Du geflohen bist. Hier und dort wuchert wie ein Hohn niedriges Buschwerk, weit hinten am Horizont entdeckst Du die einzige Erhebung in Deinem Gesichtsfeld; es könnte ein Gebäude sein, vielleicht ist es auch eine mutwillige, vom Abendbrand entzündete Felsgruppe, Du bist zu weit entfernt, um Dir sicher zu sein. Am Himmel winden sich Wolkenleiber gleich einem vom Sturm aufgepeitschten, giftigen Schwefelsee, ihre Ränder sind grün wie verwesende Eingeweide.

Trotz des wütenden Kampfes dort oben bewegt sich kein Hauch über die Ebene, keines der kranken Blätter spielt im Wind, keine Böe krallt sich spielerisch in Dein Haar. Die Atmosphäre lastet fett und feucht, drückt sie sich auf Deine um Atem ringenden Lungen und sie riecht nach etwas, das einmal ein Teil Deines Lebens war.

Du entschließt Dich nach einer bangen Minute des hilflosen Zögerns, auf die ferne Erhebung zuzugehen, die als einzige die Symmetrie der leblosen Welt unterbricht. Während Du einen Fuß vor den anderen setzt und schnell Freude an Deinem Fortschreiten, an den ausgeglichenen, stetigen Bewegungen Deines Körpers empfindest, flüstert Dein Mund Worte, die außer mir niemand hören wird. Du selbst nimmst sie nicht wahr, so beschäftigt bist Du, Dich auf Dein Laufen zu reduzieren.

Du sagst:

Ein Gespenst geht um in Europa, ein verworrener Gedanke taucht aus dem Abgrund, ein Krieg wird verloren, ein Netz aus Lügen mit Milch getüncht, der Wahnsinnige ist mitten unter uns, er ist ein Weinberg voller Spinnen.

Zu Anfang war ich Gehilfe bei einem Arzt, er nannte sich so und so und mich hieß er Pfleger.

Einmal war es schon spät und die Praxis leer, da kam ein Patient, dem schmerzte der Darm und der Bauch; er hatte entsetzliche Krämpfe und das alles. Er könne es nicht mehr ertragen, sagte er: Er schäme sich zwar und Angst habe er, doch noch viel mehr vor den Schmerzen, als vor dem Tod. Der Arzt sah ihn nachdenklich an und schließlich hieß er ihn, sich niederzulegen, dort mit dem Bauch auf den Bock, das nackte Gesäß in die Höhe. Er ließ sich Zeit mit dem Abtasten, bohrte mit zwei Fingern seiner Rechten im After des Patienten umher, dem ich ein Stück Holz zwischen die Lippen klemmte, um ihn am Schreien zu hindern.

Er ächzte Mitleid erregend und zermahlte es langsam zwischen den Zähnen. Der Arzt verzog keine Miene, nickte zweimal kurz und heftig, dann wusch er sich sorgsam die Hände. Er hieß mich ein starkes Feuer im Ofen zu machen, anschließend schickte er mich hinaus. Ich habe an der angelehnten Tür gelauscht.

Erst war es sehr still - eine ganze Weile. Schließlich sagte der Arzt etwas, das ich nicht verstand. Es waren leise, warme Worte, sicher sollten sie den Patienten beruhigen, der angstvoll wimmerte. Plötzlich war da ein seifiges, platzendes und unerwartetes Geräusch, das nicht zu beschreiben ist, das ich nur einmal in eben diesem Moment hörte. Die Tür öffnete sich überraschend und ich stolperte in einen Gestank, der seinesgleichen suchte. Die Wände, der Tisch, alles war besudelt mit dampfendem Blut und Kot und Schleimigem, Schneckengleichem. War das Gehirn, das zäh von der Decke tropfte? Dort auf dem metallenen Behandlungsbock lag etwas Amorphes, Seltsames; wie ein geschlachtetes Kalb sah es aus. Daneben stand der Arzt und wischte sich ein geplatztes Auge aus dem Haar. In der anderen Hand hielt er eine zwanzig Zentimeter lange, dicke Nadel, eine, wie man sie zum Stricken verwendet. Sie glühte an ihrer Spitze. Er lachte, als ich nicht verstand und ihn fragte, wo der Patient geblieben sei. Er hieß mich, den Raum zu reinigen.

Das hast Du geflüstert auf Deinem Weg und ich weiß nicht, ob es eine Erinnerung von Dir oder von mir war. Beim Gehen siehst Du, dass Deine Ebene zumindest gegen die Himmelsrichtung, in die Du gehst, von fernen, verwaschen bernsteingelben Gebirgsspitzen begrenzt ist. Der Übergang zum bewegten Schwefelspiel des Himmels ist fließend und ein paar Mal hast Du die beunruhigende Illusion, eine Felsspitze würde abschmelzen und ein Spielball der Wolkenfinger werden, die eifersüchtig um sie streiten. Noch immer ist Dir nicht klar, was für eine Erscheinung es ist, die Deinem Weg durch die Ebene ein Ziel gibt. Das diffuse, zwiespältige Licht trübt Deinen Blick wie ein grauer Star, es engt Dein Gesichtsfeld ein und schenkt den häufiger werdenden Büschen eine pulsierende Korona provozierender und ungesunder Farbigkeit.

Trotz der merkwürdigen optischen Eindrücke bist Du Dir bald sicher, dass Du auf einen ausladenden Gebäudekomplex zugehst. Du stellst Dir einen heruntergekommenen Gewerbehof vor, dessen von Wellblech verstärkte Außenwände in einem aggressiven Regen rosten.

Der Hof scheint herabgewirtschaftet und längst verlassen, öde und leer wie das ganze Land um Dich, in dem bis auf den verstärkten Geilwuchs der seltsamen Vegetation alles Leben wie durch eine Seuche ein Ende gefunden hat. Jetzt kannst Du einzelne Bauten unterscheiden. Zwei lang hingestreckte Hütten sind es, die durch schmale Gebäudeteile miteinander verbunden sind, sie werden von einem gedrungenen Turmbau überragt, in dem eine große, tote Uhr mit blinden, erstarrten Zeigern droht.

Er scheint Dir deplatziert und angeberisch wie der verlogene Traum von christlicher Barmherzigkeit. Dir fällt auf, dass der niedrige Bodenwuchs dort vollständig die Erde bedeckt; er sich, von den Gebäuden kommend, wie gierige Metastasen eines Krebsgeschwüres über der Ebene verwuchert.

Überrascht verharrst Du einen Moment der Unsicherheit, denn Du hast an einem nicht misszuverstehenden Zeichen erkannt: Der Hof ist bewohnt Das linke Gebäude trägt einen kurzen Schlot, dem dürrer Hitzequalm entsteigt. Du bemerkst das an den wässrig gebrochenen, spiegelnden Bewegungen der Luft über dem Kamin. Wie ein Pesthauch erschüttert Dich dieses Indiz, dass Du nicht allein bist. Ein dunkles Wort, ein böser Gedanke stechen wie die Glassplitter einer Vision in Dein Hirn. Das Wort heißt Krematorium, der Gedanke: Tod.

Ich sehe, wie Deine Lider zittern und Du gleich die Augen öffnen wirst, um sie in einem entsetzten Schauder des Begreifens sofort wieder zu schließen. Doch noch beschäftigt Dich der Anblick des Gebäudes, vor dem Du stehst.

Dein rasendes Gehirn ist mit dem vergeblichen Versuch beschäftigt, Deine sich überschlagenden Gedankenbilder zu bändigen. Die Wände dieses Hofes sind nicht aus Metall, sie sind nicht rostig, Du hast Dich selbst betrogen. Sie sind aus rohem Holz und in geronnenem Blut getüncht!

Begrabt den Fremden, sagst Du. Hört, Gefangene mit kotbefleckten Flügeln, Würmer tropfen von euren trockenen Lippen und schweigsam öffnen sich die goldenen Augen der ungezählten Opfer.

Du siehst einen Zaun, erst scheint er Dir ein kleines Gemüsefeld gegen Betrunkene und Diebe zu sichern. Doch dazu ist er zu hoch, er führt Strom, Du siehst die Leitungen. Du weißt, seine Hitze brennt tödliche Narben in die Haut. Väterlich und streng umschließt er das Krematorium. Er hat kein Tor, denn der Kamin ist der Weg hinaus. Auf einem Schild stehen Worte, die Dich verhöhnen, die eine Freiheit versprechen, die Dir nur mehr der Traum und sein nächtlicher, schweigsamer Bruder schenken können.

Du bist zurückgekehrt. Die Reise Deines Traums hat Dich zu uns zurück geleitet. Du öffnest die Augen, erwachst. Wie ich geahnt habe, schließt Du sie wieder in einem zuckenden Krampf, doch bald öffnest Du sie erneut. Sie glänzen vom Fieber. Wir sehen uns an, schweigend, voller Verstehen. Du hebst Deine Hand und sie streichelt meine Wange.

Lass, Dein Dank bringt mich zum Weinen und ich war doch fest entschlossen, es nie wieder zu tun.

Bald werden uns die Mörder aus unseren Nachtlagern zur unmenschlichen Arbeit treiben. Tags tönen dann verzweifelt die herbstlichen Wälder und die ersten Toten ruhen bald an der Mauer, geduldig warten sie auf das Grab in den schwefelgelben Wolken. Ein Wort treibt zitternd die Blutrinnen hinab.

Erbarmen.

Verstehst Du es? Ich nicht, niemand in dieser Zeit.

RACHE

Am frühen Morgen starb die Frau endlich. Ihre Mörder fühlten sich erschöpft und sehnten sich nach Schlaf. Schon vor einer ganzen Weile waren ihre Wut und ihre Begierde erlahmt. Sie empfanden es als Erlösung, als ein ungeschickter Schlag die Frau tötete. Einer der Mörder packte die nackte Leiche an den Füßen und zog sie aus der Hütte. Dort übergab er sie den Häftlingen. Sie trugen sie vorsichtig zu den Öfen, die nie müde wurden, den Toten ein Grab in den Wolken zu scharren. Die kahlgeschorene Frau war noch am Abend zuvor auffallend schön gewesen. Doch jetzt war der kleine, geschundene Leib, den die Gequälten zur Verbrennung schleppten, zerstört, die Gliedmaßen im Todeskampf verkrampft. Allein die dunklen, weit geöffneten Augen waren nun ruhig und glänzend.

Das geschah im Herbst 1944. Die Vorposten der russischen Armee waren nur noch wenige Kilometer vom Lager im kahlen Buchenwald entfernt. Die Mörder, von denen die meisten die Kriegsgefangenschaft ohne Schaden überstanden, fanden in die neuen deutschen Staaten zurück, passten sich schnell den Verhältnissen an, hatten Familien und arbeiteten als kleine Angestellte auf ihre Rente hin. Selten hatten sie Albträume. Wenn ihre Kinder nach ihrer Schuld fragten, wurden sie zornig.

Auch Albert Wegner, der Mann, der den tödlichen Schlag gegen die Jüdin geführt hatte, träumte nur schlecht, wenn er am Abend zu viel gegessen hatte. Ein morgendlicher Kaffee vertrieb ihm schnell den Nachgeschmack seiner wenigen unruhigen Nächte. Diesen Mord hatte er vergessen; er war nur einer der täglichen, unzählbaren Morde, die er verübt und ebenfalls vergessen hatte.

Albert Wegner dachte so lange nicht an die Jüdin, bis er ihr wieder begegnete.

Er hatte sofort nach der Gefangenschaft geheiratet, bis zu seiner Pensionierung als Buchhalter gearbeitet, zwei Töchter gezeugt und großgezogen. Die Mädchen waren längst aus dem Haus. Er sah sie nur zu Weihnachten, Ostern und seinem Geburtstag, wenn sie ihn abwechselnd zu sich einluden. Wegners Frau war vor drei Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Das hatte ihn am Anfang betroffen gemacht, aber er gewöhnte sich schnell daran, allein zu leben. Er trank jetzt nur etwas mehr Bier.

Sein Witwerleben war gut eingerichtet, seine hohe Rente half ihm dabei. Vormittags las er im Café die Tageszeitung und Illustrierte, aß dann in seinem Stammlokal das Mittagsmenü. Am Nachmittag kümmerte er sich um seinen kleinen Haushalt, den er gewissenhaft führte. Abends sah er fern oder ging in die Wirtschaft um die Ecke, wo er mit Bekannten Karten spielte.

Er sah die tote Jüdin auf der Straße wieder. Sie kam ihm morgens auf seinem Weg ins Café entgegen. Sie lächelte ihm flüchtig zu, während sie an ihm vorbei ging. Sie war nicht älter geworden, aber modern und elegant gekleidet. Ihr dunkles Haar trug sie noch immer sehr kurz geschnitten. Sie war so schön, dass er sie sofort erkannte. Er hätte jetzt weiter gehen sollen, in seinem Stammcafé einen starken Cognac trinken und mit dessen Hilfe und einer oberflächlichen Unterhaltung mit der Bedienung versuchen sollen, sie zu vergessen. Aber er konnte sie nicht lassen, etwas zog ihn hinter der Jüdin her. Er drehte sich um und ging ihr nach, folgte ihr mit nur wenigen Schritten Abstand. Sie schien ihn nicht zu bemerken, denn sie wendete sich kein einziges Mal um. Statt dessen verfolgte die Frau ihren Weg zielstrebig. Über die Auslagen der Schaufenster streifte sie nur mit oberflächlichen Blicken.

Während Wegner hinter ihr her ging, sah er erneut ihr schmutziges, blutendes Antlitz vor sich, die aufgeplatzte rechte Wange, die dunklen Augen vor Angst weit aufgerissen. Dahinter, im Inneren, wirbelnd in der Schwärze der Iris, las er Fassungslosigkeit über das, was mit ihr geschah. Er war nicht derjenige, der auf die Idee gekommen war, diese Frau in die Wachstube zu schleppen, aber er war doch der Zweite, der sie vergewaltigte, während die anderen ihren sich windenden Leib festhielten.

Er erinnerte sich: Er schlug sie anschließend mit der Faust, während er sie beschimpfte, diese dreckige, jüdische Hure, die es mit jedem trieb. Einer seiner Schläge rutschte ab, traf sie von unten an der Nase. Wegner konnte spüren, dass sie nachgab, brach. Der Kopf der Frau ruckte nach hinten. Weich fiel sie in die Arme des Mannes hinter ihr, der sie angeekelt zur Seite stieß, damit sie seine Uniform nicht mit ihrem Blut besudelte. Wegner hatte diesen Tod als Erlösung empfunden. Jetzt konnte er wieder zur Tagesordnung übergehen. Sie war endlich tot, die Hure, die ihn erniedrigte, die ihn dazu verführt hatte, sie zu vergewaltigen.

Aber nein: Sie lebte ja. Sie ging vor ihm, tänzelte auf hohen Schuhen, trug einen kurzen Rock, ihr Gesäß rieb bei jedem Schritt in dem engen Stück Stoff hin und her, als wolle sie ihn reizen, seine Tat zu wiederholen. Doch jetzt war er alt und längst nicht mehr fähig zu einer körperlichen Reaktion. Sein Geist jedoch sprang auf die wiegenden Bewegungen an. Während er ihren schlanken Rücken immer gieriger musterte, war nicht mehr viel übrig von dem gutmütigen Großvater, den Wegner sonst darstellte.

Die Jüdin trat in ein Bürohaus, grüßte lässig zum Pförtner hinüber. Wegner konnte wieder ihr Gesicht sehen. Es gab keinen Zweifel, sie war es. Er hatte es damals nicht geschafft, sie zu töten. Er sah auf seine Uhr. Es war kurz nach Acht, sie war zur Arbeit gegangen. Heute Abend um Fünf würde er hier wieder stehen und auf sie warten, sie verfolgen und feststellen, wo sie wohnte. Noch hatte er keine feste Vorstellung, was er von ihr wollte. Wahrscheinlich hatte er nur vor, mit ihr zu reden. Aber er war sich dessen nicht sicher.

Er ging in einen Stehausschank in der Nähe, der so früh am Morgen die Alkoholiker einsammelte. Eine solche Umgebung war nicht seine Welt, aber er wusste im Augenblick keinen besseren Fluchtpunkt, um sich zu erinnern.

Er stellte sich abseits an die Theke, bestellte sich einen Weinbrand. Dann erinnerte sich Wegner an die Dinge, die er über die Jahre verdrängt und weggeschoben hatte. Sie fielen ihm wieder ein. Die Begegnung mit der Jüdin wurde zum Auslöser: Er erinnerte sich an die Züge, die oft im Stundentakt Menschen brachten, daran, wie sie gleich am Bahnhof die Arbeitsfähigen von den Kranken, Alten, den Frauen und Kindern trennten. Die einen schickten sie zur Arbeit in die Fabriken der IG, die anderen in die Gaskammern. Er erinnerte sich an herausgebrochene Goldzähne, Berge von ihnen, an bis zu den Knochen abgemagerte Menschen, die sie ohne Erbarmen zu Tode prügelten, Hinrichtungen in Massengräbern, immer eine Schicht Leichen, dann ungelöschter Kalk, um den Todesgestank zu unterbinden. Er schwängerte trotzdem die Luft. Er erinnerte sich an Leichen, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Er stand zwischen ihnen, watete bis zu den Knien im Blut.

Er litt an den Bildern, die ihm sein Gedächtnis vor die Augen stellte. Zum ersten Mal wurde ihm das Entsetzen, der organisierte Massenmord, an dem er Teil genommen hatte, zur Qual. Ihn schmerzten jedoch nicht seine Taten, sondern die Erinnerung, von der er geglaubt hatte, sie wäre endgültig begraben.

Der Wirt des Stehausschanks sah den alten Mann lautlos weinen. Er spendierte ihm einen weiteren Schnaps. Wegner kippte ihn, ohne sich zu bedanken.

Wieder schob sich die Jüdin in den Vordergrund seiner Gedanken, wurde zur Mittelpunkt seines schmerzenden Erinnerns. Erneut erlebte er den Augenblick ihres Todes, sah, wie ihr Kopf schlaff und ungelenk nach hinten ruckte, wie ihr Wimmern plötzlich verstummte und der nackte Leib zu seinen Füßen lag, gebrochen und blutig. Er hatte damals kein Mitleid mit ihr, zu keinem Augenblick. Nachdem er sie vergewaltigt hatte, hatte er sie sogar gehasst. Nein, er hatte nur Erlösung empfunden. Auch jetzt war in ihm kein Mitleid. Warum auch? Sie lebte ja.

Das war es: Sie lebte, als Zeugin seiner Tat, seiner Erniedrigung! Er hatte eine Jüdin gehabt, eine Judenhure. Mit dieser Erkenntnis begann er, wütend zu werden. Er befürchtete, dass die Frau ihn verriet. Sie musste ihn doch schließlich ebenfalls erkannt haben. Es blieb Wegner nur eine einzige Folgerung: Er musste herausfinden, wo sie wohnte und sie endlich töten. Er hatte sie für immer zum Schweigen zu bringen.

Kurz schreckte er vor diesem Gedanken zurück, allerdings nicht, weil er Angst hatte, sie zu ermorden. Er fürchtete sich nur vor den Auswirkungen seiner Tat, vor der Verantwortung, die er damit übernahm. Dieses Gefühl war ihm neu: Für seine KZ-Morde hatte er ja keine Verantwortung: Da waren Himmler, das Regime, sein Soldateneid, die ganzen Umstände schuld. Aber er, er war doch nur ein kleines Rad in einer großen Maschine gewesen, das lief, weil andere es anstießen.

Wie er es anfangen sollte, diese Frau zu töten, wusste er nicht, er besaß keine Waffen und er traute sich nicht zu, sie zu erwürgen. Wegner war inzwischen ein alter Mann, sie war sicher stärker als er. Er musste es auch schlau anstellen. Auf ihn durfte kein Verdacht fallen. Dieser Gedanke heiterte ihn auf. Es war gut, dass niemand von seiner Verbindung zu der Frau wusste. Man würde bei einem Greis wie ihm kein Motiv finden.

Am Abend wartete Wegner geduldig vor dem Bürohaus auf die Jüdin. Er war jetzt ruhig und entschlossen. Der alte Mann hatte etwas zu viel getrunken und schwankte leicht mit dem Oberkörper. Ihm war auch ein wenig schlecht. Doch seine Hand war in der Manteltasche fest um den Griff eines Küchenmessers geklammert. Er hatte den Nachmittag damit verbracht, das Messer sorgfältig zu schleifen, bis es schließlich mühelos auch den zähen Schinken schnitt, den er von einer seiner Töchter hatte.

Die Jüdin kam gegen halb Sechs endlich aus dem Gebäude, gerade in dem Augenblick, als Wegner schon aufgeben und heimgehen, sein Unternehmen auf den kommenden Tag verschieben wollte. Sie war mit einer anderen Frau zusammen, die Wegner nicht kannte. Die beiden lachten. Und jetzt, sehr plötzlich, spürte er seine Erregung. Sie zog sich in seinem Unterleib zusammen. Sein Atem ging schneller.

Er wusste genau, was er zu tun hatte: Er würde der Jüdin folgen. Später dann, wenn es dunkel war, würde er bei ihr klingeln. Sie würde keinen Argwohn hegen und ihm öffnen. Dann wäre da sein Messer. Er hatte es wirklich gut geschärft. Er würde ihr in den Hals stechen, von unten herauf, noch bevor sie reagieren oder schreien könnte. Das war die schnellste Möglichkeit, sie zu töten. Er hatte diesen Fangstoß noch in seiner Ausbildung als Soldat gelernt und ihn nicht vergessen. Sie würde nach hinten in die Wohnung kippen, nachdem er das Messer wieder aus ihr herausgezogen hatte. Dann würde er einfach die Tür schließen und gehen, so leben wie bisher.

Zuversichtlich stieß Wegner sich von der Wand ab, an der er gelehnt hatte. Er machte sich auf, die Tat zu vollenden, die er vor sechzig Jahren begonnen hatte, da draußen, in den ehemaligen Ostgebieten, die jetzt zu Polen gehörten, in dieser Wachstube im Herbst, bevor die Russen kamen. Er machte sich auf, sein schmutziges Werk zu vollenden, seine Arbeit, die er gewissenhaft getan und bei der er nur einmal versagt hatte. Alle schwiegen, alle waren tot. Nur diese Jüdin lebte noch.

Er trat auf die Straße und jetzt sah sie ihn. Ihre Miene verzog sich entsetzt. Erkannte sie ihn plötzlich? Das war schlecht… Er musste sofort, noch bevor… Er ging einen Schritt. Jetzt schrie sie. Im gleichen Augenblick hörte er ein Geräusch. Es war ein hohes, unangenehmes Quietschen. Seine Gedanken rissen ab. Er spürte, wie in seinem Körper etwas zerbrach, er schwer zur Seite geschleudert wurde, in den Schmutz der Gosse. Ein Auto bremste. Es hatte schon die ganze Zeit vergeblich gebremst. Wegner sah nach oben, konnte den Kamin des nahen Fernheizwerks erkennen. War das Blut, das er auf seinen Lippen schmeckte? Er versuchte sich aufzurichten, schließlich hatte er ja ein Ziel. Der Schmerz in seinem zerbrochenen Leib, den er mit dieser Bewegung spürte, ließ ihn schreien.

Dann verlor er wohl für einen Moment die Besinnung, denn als er seine Lider wieder öffnete, blickte er in glänzenden, ruhigen Augen der Jüdin. Sie beugte sich über ihn und sprach behutsam zu ihm herab. Er verstand nicht, was sie sagte. Hatte sein Gehör gelitten? Wieder war Schmerz in ihm, er kochte hinauf zu seinem Gehirn.

Ihr Gesicht sah sofort sorgenvoll und mitleidig aus. Ihre kühle Hand berührte seine Stirn. Damit konnte sie vielleicht die Umstehenden, aber nicht ihn täuschen. Wegner kam der Gedanke, dass er so nah wohl nie mehr an sie herankommen würde. Jetzt musste er schlau sein. Er versuchte etwas zu sagen, um ihr Gesicht noch näher an seines zu bekommen. Ja, sie tat ihm den Gefallen! Sie neigte ihr Ohr zu ihm herab, bot ihm ihren ungeschützten Hals. So dumm war sie, die jüdische Hure, glaubte, sie hätte schon gewonnen. Seine Hand rutschte am Mantel entlang in die Tasche, fand sein Messer. Jetzt hatte er den Griff in der Hand. Jetzt würde er es doch noch vollenden. Jetzt würde sie gemeinsam mit ihm sterben.

Was war das für eine lästige Schwärze, die seinen Blick trübte? Was wirbelte da Dunkles in ihrer Iris, in der wieder ihre Fassungslosigkeit stand? Wegners Hand war wie gelähmt. Er versuchte seinen Fangstoß. Aber nun konnte er auch den Arm nicht mehr bewegen. Kraftlos und vergebens rang er um einen letzten Atemzug.

Bevor er starb, hörte er wieder. Er hörte ihre Stimme. Sie war müde und erschöpft:

“Der arme alte Mann, ich weiß nicht, was er mir noch sagen wollte… der arme Mann.”

PALIMPSEST

Um die Mittagszeit brach eine aufgewiegelte Kolonne von rund zweitausend Mann am Münchener Bürgerbräukeller auf. Viele von ihnen waren bewaffnet. Die kleine Polizeiabteilung, die den Aufmarsch verhindern sollte, floh vor solch einem massiven Ansturm und ließ die Putschisten unbehelligt durch das Isartor und das Tal hinauf zum Marienplatz ziehen. Dort entschieden sich ihre Arm in Arm voranschreitenden Führer, Max Erwin von Scheubner-Richter, Erich Ludendorf und Adolf Hitler, ein Triumphirat mit so etwas ähnlichem wie Mussolinis ‚Marsch auf Rom’ im wirren Sinn, zum Kriegsministerium zu ziehen. Gruppen rufender und winkender Anhänger auf den Gehsteigen feuerten sie an. Manche dachten in diesen unruhigen Zeiten allerdings, sie erlebten gerade die Ankunft der neuen Regierung.

Am oberen Ende der Residenzstraße gelangten die Marschierer zum Odeonsplatz an der Feldherrenhalle. Dort endete der Spuk, wartete doch ein zweites, wesentlich größeres Kordon der Bayerischen Landespolizei auf die Putschisten, die Gewehrläufe gegen den Mob gerichtet.

„Da kommen’s, Heil Hitler!“ schrie ein Zuschauer auf. Die Aufständischen zogen ihre Waffen. Welche Seite den ersten Schuss abgab, konnte später keiner sagen, aber es folgte ein wilder, fast halbminütiger Kugelhagel. Als das Feuer endlich eingestellt wurde, lagen 15 Putschisten und vier Polizisten tot am Boden. Die Menge stob auseinander.

Unter den Toten waren zwei der Initiatoren des Putsches, noch immer Arm in Arm lagen sie im Dreck der Straße und in ihrem Blut. Scheubner-Richter hatte zwei Kugeln in der Brust, Hitler war mit einem gezielten Kopfschuss zwischen die Augen gerichtet worden. Es war Freitag, der 9. November des Jahres 1923.

Alles war genau geplant und hatte perfekt geklappt. Dr. Simon Renning zog den langen Lauf seines etwas veralteten M40-Scharfschützengewehres ins leer geräumte Zimmer zurück und schloss die zerschlissenen Vorhänge vor dem Fenster. Er wollte nichts von dem Chaos sehen, das er weit dort unten am Ende der Residenzstraße mit zwei Schüssen ausgelöst hatte. Er nahm sicherheitshalber die letzten drei Kugeln 7.62mm NATO Präzisionsmunition aus dem Magazin und stellte das gut einen Meter lange Gewehr zur Seite, lehnte sich dann gegen die unverputzte Ziegelwand des Zimmers und zündete sich mit zitternden Fingern eine Zigarette an.

Er lachte im Halbdunkel höhnisch auf und blies den Rauch des ersten, hektischen Zuges in die Luft. Als er eben das unverwechselbare Antlitz Hitlers im Fadenkreuz seiner Waffe gehabt hatte und in zehnfacher Vergrößerung nahezu jede Hautpore des noch recht jungen Mannes sah, war er die Ruhe selbst gewesen, nur ein Gewicht auf dem Druckpunkt des Abzugs, ebenso kühl und metallen wie seine Waffe. Ruhig hatte er zugesehen, wie auf der Stirn seines Opfers ein roter Punkt erschien, sein Kopf wie durch einen heftigen Schlag nach hinten gerissen wurde, der Körper fiel und die Nebenstehenden mit sich zu Boden riss.

Aber jetzt jagte das Adrenalin durch Rennings Körper, sein Herz pumpte rasend und er zitterte vor Aufregung. Sie hinkte hinterher wie ein alter Mann, der noch auf die Straßenbahn aufspringen will. Dabei war alles getan, er lebte schon im Danach, hinter dem imaginären Vorhang, der sein Leben zweigeteilt hatte: Er, Dr. Simon Renning, Quantenphysiker und würdevoller Nobelpreisträger, ein dreiundsiebzigjähriger, unscheinbarer Herr mit schütterem Haarwuchs, er war der Drachentöter; er hatte das Monstrum mit einem Kopfschuss erlegt. Voller Genugtuung inhalierte er den beißenden Qualm der billigen Inflationszigarette, nahm den Moment bewusst in sich auf, diesen Augenblick, dem er zwanzig Jahre seiner Lebenszeit geopfert hatte. Nun war er endlich an seinem Ziel ankommen, das so lange absurd fern und fremd schien: Der alte kleine Dr. Renning hatte die Geschichte geändert, den Nationalsozialismus mit zwei gut gezielten Schüssen aus der Historie gefegt.

Die klassische Physik hatte die Teleportation, die man in Anlehnung an alte Star-Trek-Fernsehserien auch „Beamen“ nannte, lange als Hirngespinst abgetan, als 1993 theoretisch und 1997 auch praktisch gezeigt werden konnte, dass die Teleportation von Quantenobjekten unter gewissen Bedingungen aber doch möglich ist. Den Forschungsgruppen von De Martini in Rom und Zeilinger in Innsbruck gelang damals als den Ersten eine Teleportation aufgrund der nichtlokalen Einstein-Podolsky-Rosen-(EPR)-Korrelation von Spins.

2004 nahm eine Forschungsgruppe in Oxford diese Experimente wieder auf und erweiterte sie. Der Ansatz der brillanten jungen Wissenschaftler unter der Leitung des genialen Professors Dr. Simon Renning griff jedoch weit über die Teilchenteleportation hinaus.

Renning war 1942 im Ghetto von Theresienstadt geboren worden und hatte als einziger seiner Familie überlebt, weil ein mitleidiger Eisenbahnarbeiter namens Renning den Säugling als sein eigenes Kind ausgegeben hatte. Die gesamte Familie war jedoch nach Auschwitz transportiert worden und hatte sich dort buchstäblich in Rauch aufgelöst. Rennings deutschstämmige Pflegeeltern waren nach dem Krieg als Flüchtlinge in den Westen gegangen und hatten sich bei Tübingen angesiedelt, wo Simon aufwuchs und unter Claus Jönsson eine glänzende Karriere als Quantenphysiker begann. Ende der sechziger Jahre wirkte er bereits als blutjunger, aber genialer Assistent von Peter Higgs an der Universität von Edinburgh; ab 1980 war er Professor für theoretische Physik und später für Nano-Forschung am Cavendish-Laboratorium in Cambridge, bis er dann in die freie Forschung ging und sich dem scheinbar unmöglichen Traum der Teleportation zuwandte.

Das von Anfang an erklärte Ziel Rennings war, Gegenstände von einem Ort zum anderen zu ‚beamen’, was nichts weniger hieß, als zum Beispiel einen Apfel wie ein Legomodell in seine atomaren Bausteine und Beziehungen zu zerlegen, den ‚Bauplan’ zu verschicken und den Apfel mit seiner Hilfe an einem anderen Ort mit dem dort vorhandenen Material wieder zusammenzusetzen. Was mit Legosteinen problemlos funktionierte, stellte mit Atomen und Energien eine weitaus größere, nahezu unmögliche Herausforderung für Rechnerleistung, Energie und Nanotechnologie dar. Doch die Gelder der Sponsoren, allen voran der Transportwirtschaft, flossen so reichlich, dass schon wenige Jahre später die ersten praktischen Versuche unternommen werden konnten.

Dabei kam es zu ganz erstaunlichen Anomalien. Ge-‚beamte’ Gegenstände ließen sich einfach nicht gezielt von einem Ort zum andern bringen, sondern verschwanden im Nichts und tauchten stattdessen am gleichen Ort ein paar Tage später wieder auf, oder, wie der sprichwörtlich gewordene Glaswürfel in dem berühmten London-Experiment von 2007, bereits zwei Wochen vorher. Dadurch gelang es, die Existenz von Tachionen, also rückwärts in die Zeit gewandter Teilchen, zu beweisen, deren Unschärfeverhalten das Transportieren von Gegenständen unmöglich machte, nicht aber ihre Verschickung in die Zeit. Das Team um den phänomenalen Quantenforscher Renning war in einem klassischen Serenity-Effekt auf die noch viel fantastischere Möglichkeit der Zeitreise gestoßen. Dafür erhielt Dr. Renning 2010 den Physiknobelpreis.

Damit steckte jedoch die Forschung in einer Sackgasse. Die Zeitreise von Gegenständen kostete immense Energien und Ressourcen, war aufgrund der atomaren Vorgänge höchst radioaktiv und hatte keinen sichtbaren ökonomischen Nutzen. Sie war nicht genau auf ein Datum justierbar, sogar gefährlich, wenn an dem Ort, an dem ein Gegenstand erschien, zufällig eine Person stand, denn man wusste nie, wann ein Objekt wieder auftauchte. Dazu standen die Ethikkommissionen plötzlich vor ganz neuen Problemen, die man unter dem Begriff „Großvaterparadoxe“ zusammenfasste. Was wäre, wenn eine Atomuhr ins 18. Jahrhundert geschickt würde und dort Leibniz in die Hände fiele? Oder Cäsar eine Pistole in Finger bekäme und mit ganz neuen Argumenten den Senat auflöste? Würde sich dadurch unter Umständen die Geschichte ändern? Was wären die Folgen? Würden, wie die kühnste Vermutung der Wissenschaftler war, Stringereignisse ausgelöst, die Paralleluniversen schufen? Oder würde gar die Geschichte der Menschheit, die es dann so nicht mehr geben konnte, weil alles veränderbar war, im Chaos versinken? Die Mehrzahl der Forscher kam zu dem Entschluss, das Thema ‚Zeitreisen’ wie ein heißes Eisen zu behandeln. Es wurde zu den Akten mit einem Vermerk zur späteren Wiedervorlage gelegt.

Renning löste von einem Tag zum anderen sein Labor auf und zog sich mit den Geldern des Nobelpreises auf sein Landgut am Starnberger See zurück, wo er ganz offensichtlich in der oberbayerischen Abgeschiedenheit mit nur wenigen Mitarbeitern weiterexperimentierte. Nach einer Weile kam es in der näheren Umgebung des Sees zu seltsamen Ereignissen: Objekte erschienen und verschwanden, einmal tauchte ein Wanderstock in einem Biertisch in Pöcking auf, ragte wie festgewachsen oben und unten aus dem Holz. An einem 13. Juni schwebte plötzlich das Portrait Ludwigs II. über seinem Gedenkkreuz im See und fiel ins Wasser. Als dann auch noch einer von Rennings Mitarbeitern in der verschlossenen Krypta der Maria-Himmelfahrt-Wallfahrt in Aufkirchen erschien und laut rufend auf sich aufmerksam machte, während er gleichzeitig von mehreren Zeugen im sechzig Kilometer entfernten Kloster-Biergarten von Andechs angeheitert vor einer Maß Doppelbock sitzend gesehen wurde, bekam Rennings Villa in der Gegend den Ruf eines Geisterhauses und den Spitznamen ‚Villa Frankenstein’. Seltsamerweise endete dieser Spuk so schnell, wie er gekommen war und lange Zeit hinweg geschah nichts, was die Ruhe der Starnberger Bauern gestört hätte. Manche fragten sich, ob der geniale Nobelpreisträger überhaupt noch lebte. Fragten ehemalige Kollegen oder Journalisten nach Dr. Renning, wurden sie von den Assistenten oder der alten Haushälterin des Professors abgewimmelt.

In der Nacht zum 7. November 2015 kam es dann aufgrund einer enormen Spannungsspitze zu einem Stromausfall im gesamten oberbayerischen Raum und legte die Millionenstadt München für vierundzwanzig Stunden lahm. Obwohl es kein Gewitter gab, brannte gleichzeitig Dr. Rennings Villa bis auf die Grundmauern nieder, Augenzeugen berichteten, das Anwesen sei wie bei einer Bombendetonation explodiert. Bei dem Feuer fanden die drei Assistenten und die Haushälterin den Tod. Die Leiche von Dr. Simon Renning wurde nie gefunden. Er blieb verschollen.

Und nach einiger Zeit verstummten auch die Gerüchte. Von Rennings Zeitmaschine, wenn es sie den überhaupt gab, blieb nur ein schwarzer Brandfleck, ein paar verschmorte Platinen und hohe Bequerelwerte rund um den See.

Simon Renning presste seinen Hinterkopf gegen die Ziegelmauer, schloss die Augen und bemühte sich um ruhigen Atem. Das würde jetzt noch fehlen, dass er vor Aufregung einen Herzinfarkt bekäme und nicht mehr die Früchte seiner langjährigen Arbeit genießen konnte. Wenn ihn nicht alles täuschte, würde er in etwa zwei Stunden von seinem Assistenten Dr. Hahnrei in seine Zeit zurückgeholt, in eine Zeit, in der Hitler nie an die Macht gekommen war. Rennings Herz begann von Neuem schneller zu schlagen. Doch jetzt beschleunigte nicht mehr die Aufregung, sondern Glück seinen Puls. Alles würde anders, auch wenn er durch die Radioaktivität, der er bei seiner Reise ausgesetzt worden war, nicht mehr lange leben würde.

Seit er um die Möglichkeit der Zeitreise wusste, war sein Ziel festgestanden. Er selbst wollte sich zurück-‚beamen’ und die Geschichte dort korrigieren, wo sie ihre schlimmste Wendung genommen hatte. Als Gast aus der Zukunft wollte er schaffen, was den vielen zeitgenössischen Attentätern nicht geglückt war: Er wollte Hitler erschießen und das möglichst früh in dessen ‚Karriere’. Der missglückte Putschversuch von 1923, bei dem sich Hitler zwar verletzte, der ihn aber ansonsten in seinen Auffassungen nur bekräftigte, war Renning ideal erschienen. In der Wirrnis der Ereignisse vor der Feldherrenhalle, in der sein Opfer ja in der ersten Reihe stand, war es ein Leichtes, der Schießerei ein, zwei weitere Kugeln hinzuzufügen und dem Spuk ein Ende zu bereiten.

So hatte er nach der Nobelpreisverleihung die örtliche Nähe von München gesucht und begonnen, in seiner Villa am See mit der Zeitreise von Personen zu experimentieren. Alles war erstaunlich glatt gelaufen, die Fortschritte rasant; allein die enormen Energien, die benötigt wurden und das zielgenaue Senden an einen ungefährlichen Ort waren problematisch gewesen, aber Renning hatte mit Hilfe seiner Assistenten Lösungen gefunden. Und so wagte er sich am 7. November 2015 zweiundneunzig Jahre in die Vergangenheit; vorausgeschickt hatte er zwei Koffer, in dem einen waren Kleidung zum Wechseln und historische Golddollar, in dem anderen, schwereren, ruhte auseinander genommen ein etwas veraltetes, aber funktionstüchtiges Hochpräzisions-Scharfschützengewehr. Renning hatte über ein Jahr an Übung benötigt, bis er damit über sechs-, siebenhundert Meter Entfernung sicher ins Schwarze treffen konnte. Das Glück blieb ihm hold. Niemand nahm weiter Notiz von dem alten Mann im eleganten Mantel, der am Mittwochmorgen am Bahnhof von Starnberg für ein paar Billionen Inflationsmark ein Ticket 1. Klasse nach München löste. Nachdem er in einer kleinen Pension am Stadtrand übernachtet hatte, gelang es ihm überraschend schnell eine Wohnung im 4. Stockwerk eines Hauses in der Residenzstraße anzumieten, von deren Fenster aus er eine perfekte Sicht auf den Odeonsplatz hatte. Niemand stellte ihm neugierige Fragen, denn in diesen Novembertagen war jeder mit sich selbst und dem Ausgeben seiner Geldscheinbündel beschäftigt, die bereits am frühen Nachmittag nicht mehr das Papier wert waren, auf das sie gedruckt waren. Oder er spielte Revolution, baute Barrikaden und prügelte sich mit dem politischen Feind.

Nun war Renning beschäftigungslos und musste einen langen Tag im alten München ausharren. Er blieb vorsichtig und verbrachte die meiste Zeit nahe seiner neuen, kurzfristigen Behausung in der Confiserie Rottenhoefer, kaufte sich Zigaretten, trank Café Hag und atmete Lokalkolorit, während es draußen auf den Straßen gärte und die Unruhen einsetzten. Der Professor fühlte sich ein wenig wie in einem Freiluftmuseum. Es war ein unwirklicher, wie geträumter Tag. Die Vergangenheit ist ein fernes, fremdes Land.

Aber das war jetzt alles vorbei, Renning hatte seinen Plan verwirklicht. Ein wenig Kopfschmerz spürte er jetzt und sein Rücken tat ihm weh, was ihn nicht weiter wunderte; schließlich war er nicht mehr der Jüngste und die Nacht auf dem kalten Linoleumboden der leeren Wohnung war trotz seines dicken Wintermantels freud- und endlos gewesen und der Weg zur verschmutzten Gemeinschaftstoilette im ersten Stock trostlos. Gegen halb acht graute endlich der Morgen, es schien ein diffuser, kühler, aber trockener Tag zu werden. Renning fühlte sich wie gerädert, aber das konnten auch die Auswirkungen der radioaktiven Vergiftung sein. Das waren nur kleine Unbillen. Ein Lächeln stand wie festgemeißelt auf seinen Lippen.

Während Renning auf den Rückruf wartete, versuchte er sich vorzustellen, was das für eine Welt wäre, die er nun 2015 vorfände. Bisher hatte er sich darüber noch nie Gedanken gemacht. Hitler musste ausradiert werden, das war klar, dann konnte es nur besser werden. Das glaubte Renning auch jetzt noch; aber was sonst geschehen würde: Er konnte es sich nur schlecht vorstellen. Hitler würde sich jetzt nicht mehr durch eine Farce von einer Gerichtsverhandlung stärken lassen, nicht im Landsberger Gefängnis sein fatales Buch schreiben, nicht Goebbels zum wahren Glauben erwecken, er würde nicht Reichskanzler, nicht Führer, nicht Kriegshetzer, nicht zum größten Menschenmetzger in der Geschichte werden. Das alles würde einfach nicht geschehen. 1933 würde wahrscheinlich wieder von Papen Reichskanzler, die rechte Bewegung ruhte nicht allein auf Hitlers Schultern. Thälmann hätte vielleicht Hindenburg geschlagen. Wäre Weimar kommunistisch geworden? Das war alles ganz schwer einzuschätzen und machte ihm noch mehr Kopfschmerzen.

Er dachte lieber an seine eigene Geschichte. Sie wäre völlig anders verlaufen.

‚Was heißt hier wäre!’, dachte er. ‚Sie wird!’

Rennings Familie wird überleben. Seine Großeltern und Geschwister, sein Vater, seine Mutter, all diese Menschen, die ihn geliebt und die er nie zu Gesicht bekommen hatte, sie würden nie nach Theresienstadt ins Ghetto und dann nach Auschwitz verschleppt. Simon Renning wird von liebenden Eltern in einem polnischen ‚Stedl’ aufgezogen und sich statt für Physik für den Talmud interessieren. Vielleicht ist er bei seiner Rückkehr Oberrabbiner.

Ein Gedanke stach wie ein Eiszapfen in sein Rückenmark. Es war ein logisches Paradoxon, das ihm den Atem raubte. Wenn er nie Physik studierte, dann würde er auch keine Zeitmaschine bauen können! Und selbst wenn er das doch tat: Er brauchte nicht zum 9. November 1923 zurückzureisen, denn Hitler war für ihn nur eine unbedeutende Randfigur des Krisenjahres der Weimarer Republik, eine Fußnote der Geschichte, die durch eine verirrte Kugel ihrem eigenen Größenwahn erlegen war. Wenn er ihn also gerade eben erschossen hatte, dann gab es für Renning keinen Grund zurückzureisen und es zu tun. Nur wenn er Hitler nicht tötete, dann musste er zurück und ihn aus der Geschichte fegen. Für einen „Oberrabbiner Renning“ gab es keinen Grund, das zu tun. Aber er war doch zurückgekehrt! Er hatte geschossen! Hitler war tot!

Rennings Gedanken verwirrten sich, während er versuchte, sie zu fassen. Sie entglitten ihm wie Sand, den er in den Händen bewahren wollte. Im gleichen Augenblick geschah etwas Merkwürdiges.

Es war, als würde die Zeit selbst unter Wasser getaucht. Dem Professor fühlte sich im Zentrum eines gewaltigen Erdbebens. Die Wände des Zimmers wankten, zogen sich zusammen. Renning wurde gepackt, geschüttelt, herumgeworfen. Gleichzeitig zuckten vor seinen Augen grelle Lichtblitze.

‚Das muss ein Herzinfarkt sein’, dachte er, ‚oder ein Gehirnschlag. Aber es fühlt sich eher an, als sterbe nicht ich, sondern die Welt.’ Für einen Wimpernschlag rang das Universum nach Atem, setzte einen Herzschlag aus.

Renning schrie. Dann… nichts, Bewegungslosigkeit, ein eingefrorener Moment.

So schnell wie der Spuk gekommen war, verging er wieder. Nichts schien sich verändert zu haben. Das Zimmer: Linoleum, zerschlissene Vorhänge, rohe Ziegelwände, sogar der Qualm der Zigarette in seiner Hand – alles war wie vor der Erschütterung. Das Gewehr stand auf seinen zwei dünnen Standbeinen wie ein Ausrufezeichen neben ihm. Tränen liefen aus Rennings Augen. ‚War ich das’, fragte er sich, ‚habe ich das getan?’

„DA KOMMEN’S, HEIL HITLER!“, hörte Renning eine hysterische Stimme brüllen. Laute Schreie antworteten. Das konnte nicht sein! Der Professor schnippte seine Kippe zur Seite und rappelte sich auf. Eben war es doch noch so still gewesen; Ruhe nach dem Sturm, Stille nach dem Tod. Hektisch riss Renning den Vorhang auf, zerrte ihn halb aus der Schiene und starrte hinaus. Ungläubig griff er nach seinem Gewehr und überzeugte sich mit dessen Zielfernrohr.

Renning hatte richtig gesehen. Dort hinten am Odeonsplatz standen sie wieder: Auf der einen Seite eine kleine, aber entschlossene Polizeieinheit, auf der anderen die Demonstranten und ganz vorne, in der ersten Reihe – dort stand auch er, quicklebendig, zornige Parolen brüllend – der Verfluchte! Rennings Kopf sank gegen den kalten Kolben seines Gewehres.

Er hatte die Zeit nicht betrügen können, sie hatte seine Tat einfach ungeschehen gemacht. Da war er nun, Dr. Simon Renning, Quantenphysiker und Nobelpreisträger, ein kleiner, unscheinbarer und alter Mann, der einzige Mensch an diesem 9. November 1923, der einen eigenen freien Willen hatte; der sich deswegen mutwillig herausgerissen hatte aus seinem Kontext – und er konnte mit dieser Freiheit nichts anfangen. Es war, als hätte er auf eine Leinwand geschossen, auf der ein alter Wochenschaubericht lief. Der Vorführer hatte ihn einfach ignoriert, den Film zurückgespult und wiederholte jetzt die letzten Szenen.

Rennings Tränen flossen, aber so einfach wollte er es der Zeit nicht machen. Er war kein Teil dieser Schleife, er war heraus gefallen. ‚Wir wollen doch mal sehen, wem dieses Remis schneller langweilig wird – mir oder der Zeit!’ dachte er, entsicherte sein Gewehr – es hatte ja wieder fünf Kugeln im Lauf – zielte, schoss und traf.

Dann wartete er.

VOM LEBEN AUF DER ANDEREN SEITE

Legion schrieb, nachdem alles vorbei war. Wenn ihn jemand fragte, wie es geschehen war, dem antwortete er jetzt:

„Ich weiß es nicht. Aber ich werde meine Geschichte erzählen.“

Legion wurde oft gefragt.

Er hatte keinen Zeitmesser im fensterlosen Zimmer, aber er schätzte, dass es zwei Uhr nachts war. Auf seinen inneren Zeitmesser konnte er sich verlassen. Zwei Uhr, dachte er, die Stunde der einsamen Seelen. Wie eine Metapher auf der Suche nach einer Antwort surrte eine Fliege um die Lampe.

Legion lächelte. Auf diese Weise musste sein Text beginnen, mit einer vom Licht wahnsinnig gewordenen Fliege, deren Schatten immer wieder das Papier traf, auf dem er schrieb. Leider machte ihn dieses Insekt fast so nervös wie damals. Auch das gehörte zum Beginn seiner Geschichte.

Er kannte viele Gründe, zu schreiben. Es war ihm erstaunlich, wie viele es gab. Wenn ihn jemand fragte, warum er denn dann auch noch schrieb, antwortete er:

„Ich schreibe aus dem billigsten Grund. Ich schreibe aus Langeweile.“

Er verjagte die Fliege, die sich für einen Moment erschöpft auf seinem Handrücken niedergelassen hatte und strich die Sätze, die er bisher geschrieben hatte. So ging es nicht. Er musste anders beginnen. Die Eindrücke waren zu dicht. Das Leben, dieses Andere, es machte ihm Schwierigkeiten, mehr, als Legion gedacht hatte. Er hatte geglaubt, es würde genügen, ein paar Daten zu sammeln und zu ordnen. Legion seufzte, dann begann er von neuem:

»Was ich tat, war unvorsichtig. Ich kannte diese Geschichten gut, hatte sie aufmerksam studiert und aus ihnen gelernt: Große Männer stolpern nicht über ihre Fehler; ein Zufall bringt sie zu Fall.

Eine Weile rang ich mit mir, sah selbstmitleidig auf die in Griffweite stehende Packung Alka-Seltzer, die ich nicht für mich verwenden durfte. Sie warf im grellen Schein der Lötlampe einen plastischen Schatten quer über den alten Schreibtisch. Die blaue Schachtel erschien mir gefährlich und lauernd. Ich warf einen kurzen Blick auf das schlichte Kruzifix an der Wand. Ein unbewusster Reflex zwang mich, ein Kreuz über der Brust zu schlagen.

‚Aber nein’, dachte ich, ‚die Gegenstände betrachten dich nicht. Sie spiegeln nur wider.’ Entschlossen schob ich daher meinen Stuhl vom Tisch und trat mit einem Schritt an die Dachschräge, öffnete das kleine Fenster einen Spalt breit. Als würde im Supermarkt eine weitere Kasse aufgemacht, drängelten sich sofort staubiges, von den roten Biberschwänzen des Dachs erwärmtes Sonnenlicht und eine erstaunliche Vielzahl an Geräuschen eilig durch die schmale Öffnung in den abgedunkelten Raum, als könne es ihnen gar nicht schnell genug gehen.

Ich riss mir den Atemschutz herab und schob Nase und Mund ganz nahe an die Öffnung, durch die ich langsam ein- und noch langsamer ausatmete. Ich war sicher: Keinen Augenblick länger hätte ich den beißenden Gestank der Lösungsmittel aushalten können. Ich fühlte mich, als wären die ätzenden Dämpfe durch unsichtbare Öffnungen an meinen Schläfen direkt in mein Hirn gekrochen. Die Kopfschmerzen hämmerten gegen einen stecknadelfeinen Punkt einen Fingerbreit über meinem linken Auge, das ich zusammenkniff. Aber mit jedem Atemzug wurde ich ruhiger, gelassener, und ich konnte in der formlosen Masse an Geräuschen, die eifrig zu meinem Dachfenster herauf tönte, einzelne Stimmen und Handlungen unterscheiden.«

Legion freute sich. Ja, so musste er beginnen. Der Stift glitt ihm wie von selbst über das karierte Papier. Doch nun legte er ihn kurz zur Seite, presste Daumen und Zeigefinger fest gegen die Nasenwurzel. Mitten in dieser schlaflosen Nacht beschwor er die Erinnerung an jenen heißen Nachmittag vor wenigen Wochen herauf. Obwohl der Kopfschmerz, den er damals am Fenster empfunden hatte, schon lange verklungen war, wusste er noch, wie er sich angefühlt hatte. Der Schmerz lag in seinem Gedächtnis wie der Schatten eines Gegenstands, den ein flackerndes Licht an die Wand seiner Erinnerungen projizierte. Ebenso schmeckte er noch die giftige Gasmischung aus Azeton und Domestos, mit der er experimentiert hatte.

Legion schüttelte den Kopf. Unergründlich, dachte er.

Meiner sind viele.

Doch nun musste er sich beeilen. Diese Nacht log von trügerischer Ruhe, flüsterte ein Märchen von Beständigkeit. Aber das war nur ein Wahngebilde. Die Zimmertür würde sich öffnen, ein hektischer Tag folgen. Und er hatte noch so viel zu erzählen.

»Ein Fahrrad quietschte. Ich konnte nicht hinab zum Hinterhof sehen, aber ich benötigte nur wenig Einbildungskraft, um mir genau vorstellen zu können, was dort unten vor der langen Garagenreihe geschah. Auf dem oft ausgebesserten Pflaster des Hofs fuhr Ludwig im Kreis herum und der kleine Pius sah ihm anerkennend zu. Ludwig wohnt mit seinen Eltern zwei Stockwerke unter mir; ein mageres Kind, das immer in Bewegung ist und mich fatal an eine von der Wärme aufgeschreckte Ei-dechse erinnert. Ludwig hat den neugierigsten, aufdringlichsten Blick, den ich kenne.

Wenn etwas passiert, ist er nicht weit. Meist hat er dann auch seine Digitalkamera dabei. So wie letztes Wochenende, als in der Nacht zum Samstag vor dem Supermarkt die zur Abholung bereitgestellten Paletten in Brand gerieten. Dabei explodierte auch eine halbleere Spraydose, die zwischen den Hölzern steckte. Es wurde niemand verletzt, ja, es war nicht einmal jemand in der Nähe, aber die Wucht der Detonation ließ ein Schaufenster zersplittern und die fetten Rauchschwaden der brennenden Kunststoff-Folien zogen ungehindert in den Laden und fielen dort als schwarze Schneeflocken zu Boden. Die Funken sprangen nicht über und das Feuer verlöschte von selbst, noch bevor die Freiwillige Feuerwehr eintraf, aber der nicht allzu hohe Schaden sah einigermaßen spektakulär aus und erinnerte an Fernsehbilder aus dem Nahen Osten.

Und wen konnte ich von meinem heimlichen Beobachtungsposten aus als zweiten nach der Feuerwehr am Brandherd ausmachen? Natürlich Ludwig, im Morgengrauen schoss er Fotos vom Tatort. Er trug Springerstiefel und seinen geliebten paramilitärischen Tarnanzug, den ihm seine Eltern zum 10. Geburtstag geschenkt hatten. Er hatte sich sogar die Spielzeug-Variante eines Schnellfeuergewehres auf den Rücken geschnallt. Ein Kindersoldat mitten im Dorf und niemand schien davon weiters betroffen. Ich weiß nicht, ob er Detektiv oder Reporter spielte, aber er knipste eifrig und war verschwunden, bevor Polizeistreife und Spurensicherung kamen. Wer übrigens den Brand gelegt hat, ist nicht rausgekommen. Verdächtig waren die Jugendlichen, die sich immer mit ihren Mopeds auf dem Aldi-Parkplatz treffen, aber ihnen war nichts nachzuweisen. Es ist trotzdem Zeit, dass da mal eingegriffen wird. Diese Jugendlichen leben dort in Sünde und haben längst den Weg verloren. Jemand muss sie an der Hand nehmen und zurück zu Gott führen. Aber das ist nicht meine Aufgabe.

Ludwig verteilt auch das Gemeindeblatt und den Kirchenanzeiger, selbstverständlich auch die Reklamezettel des Supermarkts. Er ist immer da. Wo sich zwei oder drei Menschen versammelt haben, ist er mitten unter ihnen. Wenn er erwachsen ist, wird er Hausmeister.«

Legion machte eine Pause, denn er hatte etwas gehört. Jemand ging außen den Gang entlang. Eilig tastete seine Hand zur Schreibtischlampe und er verlöschte das Licht. Stumm saß er in der Dunkelheit und lauschte. Er hatte richtig gehandelt. Die Schritte kamen näher und verharrten dann vor seiner Zimmertür. Legion hörte ein festes, gleichmäßiges Atmen. Das Lauern begann.

Nun, Legion hatte Geduld. Wenn der Herr vierzig Tage in der Wüste ausharren konnte, dann würde Legion auch geräuschlos im Finsteren sitzen und warten können. Endlich hatte der Andere da draußen genug. Er setzte seinen Gang fort und Schritte verklangen.

Legion machte wieder Licht. Er wartete, bis sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, dann las er kopfschüttelnd den letzten Satz, den er geschrieben hatte. Sollte er ihn so stehen lassen? Zum Überarbeiten hatte er eigentlich keine Zeit.

»Pius ist fünf Jahre jünger als Ludwig. Er ist gerade in die Schule gekommen und ein hartnäckiger Bewunderer der neugierigen Eidechse. Wo auch immer Ludwig sein Wesen treibt, Pius ist ihm nicht fern.

Obwohl ich von meinem Dachfenster nicht hinuntersehen konnte, wusste ich, dass Ludwig seine Fahrradkunststückchen nicht ohne sein treues Publikum machen würde. Auch wenn er es natürlich nicht zugab, machte er sie im Grunde nur für den kleinen Bewunderer. Wahrscheinlich saß Pius auf dem fast bis zum Boden herunterhängenden Maschenzaun zum verwahrlosten Nachbarsgrundstück, hatte seinen Roller neben sich geparkt und bestaunte mit glänzenden Augen seinen persönlichen Helden, der seine Runden drehte und so tat, als würde er nichts bemerken.

Darf man ein Kind eigentlich Pius nennen? Ich meine, das ist doch ein heiliger Name. Haben die Eltern darüber nachgedacht? Seltsame Gedanken hatte ich beim Atemholen an der Fensteröffnung. Sie kamen und gingen so schnell wie Papierfetzen, mit denen der Wind spielt. Lag das an den Chemikalien, trübten sie bereits meinen Verstand?

Ich sah weiter hinaus. Die Kinder und den Hof konnte ich ja nicht sehen, aber den zertretenen, gelben Rasen des Nachbargrundstückes dahinter und selbstverständlich auch das heruntergekommene Haus, in dem die Flüchtlinge wohnen, diese Drogenhändler und Heiden. Zwei Familien, wenn man das so nennen kann, leben dort. Sie hausen in diesen verwahrlosten, schimmligen Wohnungen wie die Tiere und häufig grillen sie mit ihrem riesigen Gasofen auf dem ungepflegten Rasenviereck. Dann stinkt es hinauf zu mir; hinauf bis zum Himmel. Wenn wenigstens der Zaun wieder aufgerichtet würde!«

Legion zögerte. Die Wut hinderte ihn am Schreiben.

Noch immer dieser Zorn, dachte er, ein heiliger Zorn und ein sinnloser, jetzt, nachdem alles vorbei ist. Der Herr will den sanftmütigen Menschen; die Wut ist ohne Gott. Den Zorn hat der Teufel in die Welt gebracht.

Er seufzte. Wenn er das nur den Fragern begreiflich machen könnte. Er bezweifelte inzwischen, dass es ihm mit diesen Aufzeichnungen gelingen würde. Dennoch würde er weiterschreiben. Legion war nur eine leere Form, eine hohle Posaune, durch die die Töne eines Anderen klangen.

»Ich kann mich gut erinnern. Jetzt hörte ich ein Mädchen weinen. Das war Lena, die kleine Schwester von Pius. Sie wenigstens hat einen normalen Namen; aber sie ist eine Zweitgeburt, ein Weinkind. Wenn sie einmal beginnt und meistens ist Pius daran schuld, hört sie so schnell nicht mehr auf. Es ist ein kreischendes, verzweifeltes Heulen, das sie ausstößt, es ist ein Messer, das in meine Ohren dringt.

Ich konnte es ja leider nicht sehen, aber sie stand dort unten auf dem Platz und schrie. Ludwig war zu hören:

„Heuli, Heuli, Heuli …“, wiederholte er immer wieder. Wahrscheinlich fuhr er mit seinem Rad im Kreis um sie herum. Kinder können so grausam, ja, unmenschlich sein. Und doch will der Herr sie bei sich haben.

Ich lauschte aufmerksam, von Pius war nichts zu vernehmen, nur ein leichtes Quietschen kam mir zu Ohren, als würde jemand auf dem kaputten Zaun wippen. Pius spielten den Unbeteiligten, er war rein, konnte kein Wässerchen trüben.

Und natürlich hörte ich jetzt auch die laute Musik: Von unten neumodische Negerrhythmen aus der Wohnung der Eltern von Pius und Lena – wahrscheinlich reagierte die Mutter deshalb nicht auf das Weinen ihrer Tochter. Von gegenüber, aus den geöffneten Fenstern der orientalischen Bruchbude mischte sich ein seltsames Gefiedel dazu und jemand sang, als hätte er Bauchschmerzen.

So laut, so laut…

Ich sah in das Halbdunkel meines Zimmers, suchte mit den Augen das tröstende Kreuz. „Wie lange noch, Herr?“, fragte ich laut und war mir des Sakrilegs bewusst, Gott mit Zweifeln und Bitten zu belästigen. „Habe ich den Kelch des Leidens nicht ausgeschöpft?“ Trotz der Vermessenheit meiner Frage, der überheblichen Anmaßung, hatte der Herr Erbarmen, denn er schwimmt in einem See von Mitleid. Das Telefon läutete.

Ich trat zurück vom Fenster, schloss es mit einer bewussten, endgültigen Geste. Das war das letzte Mal, dass ich dieses Außen zu mir herein ließ. Auf so etwas durfte ich mich nicht ein weiteres Mal einlassen. Und gefährlich war es auch: War nicht vor ein paar Jahren der Attentatsplan von einem dieser Terroristenschweine nur deshalb geplatzt, weil seine Klimaanlage kaputt war?

Das Telefon war mein Retter. Ich trat zu dem Apparat und hob den Hörer ans Ohr. Ich meldete mich nicht. Am anderen Ende atmete jemand.

„Hallo … ist dort Wiegand?“, fragte endlich eine leise, verzerrt wirkende Stimme. Im Hintergrund knisterten elektrische Geräusche. Das war der lange erwartete Code, die Antwort des Herrn.

„Nein. Da haben Sie sich verwählt“, sagte ich, jedes einzelne Wort fiel so schwer, als müsste ich es erst aus meiner Erinnerung fischen. Ich hätte gerne etwas anderes gesagt, aber das durfte ich ja nicht. Eine kurze Pause entstand.

„Entschuldigen Sie bitte.“ Der andere legte auf.

„Ich bin bereit“, erwiderte ich.«

Legion nickte und lächelte.

Er war nicht allein. Seiner waren viele. So geschickt waren sie! Niemand, der das Gespräch vielleicht abhörte, konnte einen Verdacht haben.

»Zwei Tage darauf brannte es früh am Morgen im Hausgang der Moslembude. Die Feuerwehr kam, Polizei und viele Schaulustige. Die Bewohner des Hauses standen verzweifelt auf dem Rasen vor ihrem brennenden Haus. Ludwig rannte mit seiner Kamera umher. Pius hatte seine kleine Schwester an der Hand. Ich konnte das alles gut von meinem Dachfenster aus sehen. Dann zündete ich meine Bombe, die ich unter den Gasflaschen des massiven Grillwagens der Heiden versteckt hatte. Sogar bei mir oben platzten die Fensterscheiben durch die Explosion. Ich betete. Zu guter Letzt.«

Legion war versucht, „Ende“ unter den Text zu schreiben. Aber das erschien ihm dann hoffärtig, denn er war nur ein kleines Sprachrohr. Stattdessen riss er die zwei eng beschriebenen Blätter in kleine Fetzen und begann, sie zu verspeisen. Wenn später der Wärter mit dem Frühstück kam, mussten alle Spuren vernichtet sein.

Legion schrieb in jeder Nacht, erzählte immer wieder seine Geschichte und vernichtete sie im Morgengrauen.

Legion schrieb, nachdem alles vorbei war. Wenn ihn jemand fragte, warum es geschehen war, dann antwortete er:

„Weil Gott es so wollte.“