Читать книгу Глоток зеленого шартреза - Николай Гумилев - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Из книги «РОМАНТИЧЕСКИЕ ЦВЕТЫ»

ОглавлениеСОНЕТ

Как конквистадор в панцире железном,

Я вышел в путь и весело иду,

То отдыхая в радостном саду,

То наклоняясь к пропастям и безднам.

Порою в небе смутном и беззвездном

Растет туман… но я смеюсь и жду,

И верю, как всегда, в мою звезду,

Я, конквистадор в панцире железном.

И если в этом мире не дано

Нам расковать последнее звено,

Пусть смерть приходит, я зову любую!

Я с нею буду биться до конца,

И, может быть, рукою мертвеца

Я лилию добуду голубую.

БАЛЛАДА

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер

И одно золотое с рубином кольцо,

Чтобы мог я спускаться в глубины пещер

И увидел небес молодое лицо.

Кони фыркали, били копытом, маня

Понестись на широком пространстве земном,

И я верил, что солнце зажглось для меня,

Просияв, как рубин на кольце золотом.

Много звездных ночей, много огненных дней

Я скитался, не зная скитанью конца,

Я смеялся порывам могучих коней

И игре моего золотого кольца.

Там, на высях сознанья, – безумье и снег,

Но коней я ударил свистящим бичом.

Я на выси сознанья направил их бег

И увидел там деву с печальным лицом.

В тихом голосе слышались звоны струны,

В странном взоре сливался с ответом вопрос,

И я отдал кольцо этой деве луны

За неверный оттенок разбросанных кос.

И, смеясь надо мной, презирая меня,

Люцифер распахнул мне ворота во тьму,

Люцифер подарил мне шестого коня –

И Отчаянье было названье ему.

ОССИАН

По небу бродили свинцовые, тяжкие тучи,

Меж них багровела луна, как смертельная рана.

Зеленого Эрина воин, Кухулин могучий

Упал под мечом короля океана, Сварана.

Зловеще рыдали сивиллы седой заклинанья,

Вспененное море вставало и вновь опадало,

И встретил Сваран исступленный, в грозе ликованья,

Героя героев, владыку пустыни, Фингала.

Схватились и ходят, скользя на росистых утесах,

Друг другу ломая медвежьи упругие спины,

И слушают вести от ветров протяжноголосых

О битве великой в великом испуге равнины.

Когда я устану от ласковых слов и объятий,

Когда я устану от мыслей и дел повседневных,

Я слышу, как воздух трепещет от грозных проклятий,

Я вижу на холме героев суровых и гневных.

КРЫСА

Вздрагивает огонек лампадки,

В полутемной детской тихо, жутко,

В кружевной и розовой кроватке

Притаилась робкая малютка.

Что там? Будто кашель домового?

Там живет он, маленький и лысый…

Горе! Из-за шкафа платяного

Медленно выходит злая крыса.

В красноватом отблеске лампадки,

Поводя колючими усами,

Смотрит, есть ли девочка в кроватке,

Девочка с огромными глазами.

– Мама, мама! – Но у мамы гости,

В кухне хохот няни Василисы,

И горят от радости и злости,

Словно уголечки, глазки крысы.

Страшно ждать, но встать еще страшнее.

Где он, где он, ангел светлокрылый?

– Милый ангел, приходи скорее,

Защити от крысы и помилуй!

РАССВЕТ

Змей взглянул, и огненные звенья

Потянулись, медленно бледнея,

Но горели яркие каменья

На груди властительного Змея.

Как он дивно светел, дивно страшен!

Но Павлин и строг и непонятен,

Золотистый хвост его украшен

Тысячею многоцветных пятен.

Молчаливо ждали у преддверья;

Только ангел шевельнул крылами,

И посыпались из рая перья

Легкими, сквозными облаками.

Сколько их насыпалось, белея,

Словно снег над неокрепшей нивой!

И погасли изумруды Змея

И Павлина веерное диво.

Что нам в бледном утреннем обмане?

И Павлин, и Змей – чужие людям.

Вот они растаяли в тумане,

И мы больше видеть их не будем.

Мы дрожим, как маленькие дети,

Нас пугают времени налеты,

Мы пойдем молиться на рассвете

В ласковые мраморные гроты.

СМЕРТЬ

Нежной, бледной, в пепельной одежде

Ты явилась с ласкою очей.

Не такой тебя встречал я прежде

В трубном вое, в лязганье мечей.

Ты казалась золотисто-пьяной,

Обнажив сверкающую грудь.

Ты среди кровавого тумана

К небесам прорезывала путь.

Как у вечно жаждущей Астреи,

Взоры были дивно глубоки,

И неслась по жилам кровь быстрее,

И крепчали мускулы руки.

Но тебя, хоть ты теперь иная,

Я мечтою прежней узнаю.

Ты меня манила песней рая,

И с тобой мы встретимся в раю.

В НЕБЕСАХ

Ярче золота вспыхнули дни,

И бежала Медведица-ночь.

Догони ее, князь, догони,

Зааркань и к седлу приторочь!

Зааркань и к седлу приторочь,

А потом в голубом терему

Укажи на Медведицу-ночь

Богатырскому Псу своему.

Мертвой хваткой вцепляется Пес,

Он отважен, силен и хитер,

Он звериную злобу донес

К медведям с незапамятных пор.

Никуда ей тогда не спастись,

И издохнет она наконец,

Чтобы в небе спокойно паслись

Козерог, и Овен, и Телец.

ДУМЫ

Зачем они ко мне собрались, думы,

Как воры ночью в тихий мрак предместий?

Как коршуны, зловещи и угрюмы,

Зачем жестокой требовали мести?

Ушла надежда, и мечты бежали,

Глаза мои открылись от волненья,

И я читал на призрачной скрижали

Свои слова, дела и помышленья.

За то, что я спокойными очами

Смотрел на уплывающих к победам,

За то, что я горячими губами

Касался губ, которым грех неведом,

За то, что эти руки, эти пальцы

Не знали плуга, были слишком тонки,

За то, что песни, вечные скитальцы,

Томили только, горестны и звонки, –

За все теперь настало время мести.

Обманный, нежный храм слепцы разрушат,

И думы, воры в тишине предместий,

Как нищего во тьме, меня задушат.

КРЕСТ

Так долго лгала мне за картою карта,

Что я уж не мог опьяниться вином.

Холодные звезды тревожного марта

Бледнели одна за другой за окном.

В холодном безумье, в тревожном азарте

Я чувствовал, будто игра эта – сон.

«Весь банк, – закричал, – покрываю я в карте!»

И карта убита, и я побежден.

Я вышел на воздух. Рассветные тени

Бродили так нежно по нежным снегам.

Не помню я сам, как я пал на колени,

Мой крест золотой прижимая к губам.

«Стать вольным и чистым, как звездное небо,

Твой посох принять, о Сестра Нищета,

Бродить по дорогам, выпрашивать хлеба,

Людей заклиная святыней креста!»

Мгновенье… и в зале веселой и шумной

Все стихли и встали испуганно с мест,

Когда я вошел, воспаленный, безумный,

И молча на карту поставил мой крест.

МАСКАРАД

В глухих коридорах и в залах пустынных

Сегодня собрались веселые маски,

Сегодня в увитых цветами гостиных

Прошли ураганом безумные пляски.

Бродили с драконами под руку луны,

Китайские вазы метались меж ними,

Был факел горящий и лютня, где струны

Твердили одно непонятное имя.

Мазурки стремительный зов раздавался,

И я танцевал с куртизанкой Содома,

О чем-то грустил я, чему-то смеялся,

И что-то казалось мне странно знакомо.

Молил я подругу: «Синими эту маску,

Ужели во мне не узнала ты брата?

Ты так мне напомнила древнюю сказку,

Которую раз я услышал когда-то.

Для всех ты останешься вечно чужою

И лишь для меня бесконечно знакома,

И верь, от людей и от масок я скрою,

Что знаю тебя я, царица Содома».

Под маской мне слышался смех ее юный,

Но взоры ее не встречались с моими,

Бродили с драконами под руку луны,

Китайские вазы метались меж ними.

Как вдруг под окном, где угрозой пустою

Темнело лицо проплывающей ночи,

Она от меня ускользнула змеею,

И сдернула маску, и глянула в очи.

Я вспомнил, я вспомнил – такие же песни,

Такую же дикую дрожь сладострастья

И ласковый, вкрадчивый шепот: «Воскресни,

Воскресни для жизни, для боли и счастья!»

Я многое понял в тот миг сокровенный,

Но страшную клятву мою не нарушу.

Царица, царица, ты видишь, я пленный,

Возьми мое тело, возьми мою душу!

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Солнце катится, кудри мои золотя,

Я срываю цветы, с ветерком говорю.

Почему же не счастлив я, словно дитя,

Почему не спокоен, подобно царю?

На испытанном луке дрожит тетива,

И все шепчет и шепчет сверкающий меч.

Он, безумный, еще не забыл острова,

Голубые моря нескончаемых сеч.

Для кого же теперь вы готовите смерть,

Сильный меч и далеко стреляющий лук?

Иль не знаете вы – завоевана твердь,

К нам склонилась земля, как союзник и друг;

Все моря целовали мои корабли,

Мы почтили сраженьями все берега.

Неужели за гранью широкой земли

И за гранью небес вы узнали врага?

ВЫБОР

Созидающий башню сорвется,

Будет страшен стремительный лет,

И на дне мирового колодца

Он безумье свое проклянет.

Разрушающий будет раздавлен,

Опрокинут обломками плит,

И, Всевидящим Богом оставлен,

Он о муке своей возопит.

А ушедший в ночные пещеры

Или к заводям тихой реки

Повстречает свирепой пантеры

Наводящие ужас зрачки.

Не спасешься от доли кровавой,

Что земным предназначила твердь.

Но молчи: несравненное право –

Самому выбирать свою смерть.

УМНЫЙ ДЬЯВОЛ

Мой старый друг, мой верный Дьявол,

Пропел мне песенку одну:

«Всю ночь моряк в пучине плавал,

А на заре пошел ко дну.

Кругом вставали волны-стены,

Спадали, вспенивались вновь,

Пред ним неслась, белее пены,

Его великая любовь.

Он слышал зов, когда он плавал:

«О, верь мне, я не обману»…

«Но помни, – молвил умный Дьявол, –

Он на заре пошел ко дну».

ВОСПОМИНАНИЕ

Над пучиной в полуденный час

Пляшут искры, и солнце лучится,

И рыдает молчанием глаз

Далеко залетевшая птица.

Заманила зеленая сеть

И окутала взоры туманом,

Ей осталось лететь и лететь

До конца над немым океаном.

Прихотливые вихри влекут,

Бесполезны мольбы и усилья,

И на землю ее не вернут

Утомленные белые крылья.

И когда я увидел твой взор,

Где печальные скрылись зарницы,

Я заметил в нем тот же укор,

Тот же ужас измученной птицы.

МЕЧТЫ

За покинутым бедным жилищем,

Где чернеют остатки забора,

Старый ворон с оборванным нищим

О восторгах вели разговоры.

Старый ворон в тревоге всегдашней

Говорил, трепеща от волненья,

Что ему на развалинах башни

Небывалые снились виденья.

Что в полете воздушном и смелом

Он не помнил тоски их жилища

И был лебедем, нежным и белым,

Принцем был отвратительный нищий.

Нищий плакал бессильно и глухо.

Ночь тяжелая с неба спустилась.

Проходившая мимо старуха

Учащенно и робко крестилась.

ПЕРЧАТКА

На руке моей перчатка,

И ее я не сниму,

Под перчаткою загадка,

О которой вспомнить сладко

И которая уводит мысль во тьму.

На руке прикосновенье

Тонких пальцев милых рук,

И как слух мой помнит пенье,

Так хранит их впечатленье

Эластичная перчатка, верный друг.

Есть у каждого загадка,

Уводящая во тьму,

У меня – моя перчатка,

И о ней мне вспомнить сладко,

И ее до новой встречи не сниму.

МНЕ СНИЛОСЬ

Мне снилось: мы умерли оба,

Лежим с успокоенным взглядом.

Два белые, белые гроба

Поставлены рядом.

Когда мы сказали: «Довольно»?

Давно ли, и что это значит?

Но странно, что сердцу не больно,

Что сердце не плачет.

Бессильные чувства так странны,

Застывшие мысли так ясны,

И губы твои не желанны,

Хоть вечно прекрасны.

Свершилось: мы умерли оба,

Лежим с успокоенным взглядом.

Два белые, белые гроба

Поставлены рядом.

САДА-ЯККО

В полутемном строгом зале

Пели скрипки, Вы плясали.

Группы бабочек и лилий

На шелку зеленоватом,

Как живые, говорили

С электрическим закатом.

И ложилась тень акаций

На полотна декораций.

Вы казались бонбоньеркой

Над изящной этажеркой,

И, как беленькие кошки,

Как играющие дети,

Ваши маленькие ножки

Трепетали на паркете,

И жуками золотыми

Нам сияло Ваше имя.

И когда Вы говорили,

Мы далекое любили,

Вы бросали в нас цветами

Незнакомого искусства,

Непонятными словами

Опьяняя наши чувства,

И мы верили, что солнце –

Только вымысел японца.

САМОУБИЙСТВО

Улыбнулась и вздохнула,

Догадавшись о покое,

И последний раз взглянула

На ковры и на обои.

Красный шарик уронила

На вино в узорный кубок

И капризно помочила

В нем кораллы нежных губок.

И живая тень румянца

Заменилась тенью белой,

И, как в странной позе танца,

Искривясь, поникло тело.

И чужие миру звуки

Издалека набегают,

И незримый бисер руки,

Задрожав, перебирают.

На ковре она трепещет,

Словно белая голубка,

А отравленная блещет

Золотая влага кубка.

ПРИНЦЕССА

В темных покрывалах летней ночи

Заблудилась юная принцесса.

Плачущей нашел ее рабочий,

Что работал в самой чаще леса.

Он отвел ее в свою избушку,

Угостил лепешкой с горьким салом,

Подложил под голову подушку

И закутал ноги одеялом.

Сам заснул в углу далеком сладко,

Стало тихо тишиной виденья.

Пламенем мелькающим лампадка

Освещала только часть строенья.

Неужели это только тряпки,

Жалкие, ненужные отбросы,

Кроличьи засушенные лапки,

Брошенные на пол папиросы?

Почему же ей ее томленье

Кажется мучительно знакомо

И ей шепчут грязные поленья,

Что она теперь лишь вправду дома?

…Ранним утром заспанный рабочий

Проводил принцессу до опушки,

Но не раз потом в глухие ночи

Проливались слезы об избушке.

ПЕЩЕРА СНА

Там, где похоронен старый маг,

Где зияет в мраморе пещера,

Мы услышим робкий, тайный шаг,

Мы с тобой увидим Люцифера.

Подожди, погаснет скучный день,

В мире будет тихо, как во храме,

Люцифер прокрадется, как тень,

С тихими вечерними тенями.

Скрытые, незримые для всех,

Сохраним мы нежное молчанье,

Будем слушать серебристый смех

И бессильно-горькое рыданье.

Синий блеск нам взор заворожит,

Фея Маб свои расскажет сказки,

И спугнет, блуждая, Вечный Жид

Бабочек оранжевой окраски.

Но когда воздушный лунный знак

Побледнеет, шествуя к паденью,

Снова станет трупом старый маг,

Люцифер – блуждающею тенью.

Фея Маб на лунном лепестке

Улетит к далекому чертогу,

И, угрюмо посох сжав в руке,

Вечный Жид отправится в дорогу.

И, взойдя на плиты алтаря,

Мы заглянем в узкое оконце,

Чтобы встретить песнею царя –

Золотисто-огненное солнце.

ВЛЮБЛЕННАЯ В ДЬЯВОЛА

Что за бледный и красивый рыцарь

Проскакал на вороном коне

И какая сказочная птица

Кружилась над ним в вышине?

И какой печальный взгляд он бросил

На мое цветное окно,

И зачем мне сделался несносен

Мир родной и знакомый давно?

И зачем мой старший брат в испуге

При дрожащем мерцанье свечи

Вынимал из погребов кольчуги

И натачивал копья и мечи?

И зачем сегодня в капелле

Все сходились, читали псалмы

И монахи угрюмые пели

Заклинанья против мрака и тьмы?

И спускался сумрачный астролог

С заклинательной башни в дом,

И зачем был так странно долог

Его спор с моим старым отцом?

Я не знаю, ничего не знаю,

Я еще так молода,

Но я все же плачу, и рыдаю,

И мечтаю всегда.

ЛЮБОВНИКИ

Любовь их душ родилась возле моря,

В священных рощах девственных наяд,

Чьи песни вечно-радостно звучат,

С напевом струн, с игрою ветра споря.

Великий жрец… Страннее и суровей

Едва ль была людская красота,

Спокойный взгляд, сомкнутые уста

И на кудрях повязка цвета крови.

Когда вставал туман над водной степью,

Великий жрец творил святой обряд,

И танцы гибких, трепетных наяд

По берегу вились жемчужной цепью.

Средь них одной, пленительней, чем сказка,

Великий жрец оказывал почет.

Он позабыл, что красота влечет,

Что опьяняет красная повязка.

И звезды предрассветные мерцали,

Когда забыл великий жрец обет,

Ее уста не говорили «нет»,

Ее глаза ему не отказали.

И, преданы клеймящему злословью,

Они ушли из тьмы священных рощ

Туда, где их сердец исчезла мощь,

Где их сердца живут одной любовью.

ЗАКЛИНАНИЕ

Юный маг в пурпуровом хитоне

Говорил нездешние слова,

Перед ней, царицей беззаконий,

Расточал рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений

Открывал пространства без границ,

Где носились сумрачные тени,

То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,

Огненные плавали столбы,

Гордые военные трибуны

Опускали взоры, как рабы.

А царица, тайное тревожа,

Мировой играла крутизной,

И ее атласистая кожа

Опьяняла снежной белизной.

Отданный во власть ее причуде,

Юный маг забыл про все вокруг,

Он смотрел на маленькие груди,

На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне

Говорил, как мертвый, не дыша,

Отдал все царице беззаконий,

Чем была жива его душа.

А когда на изумрудах Нила

Месяц закачался и поблек,

Бледная царица уронила

Для него алеющий цветок.

И. Ф. Анненский

О РОМАНТИЧЕСКИХ ЦВЕТАХ

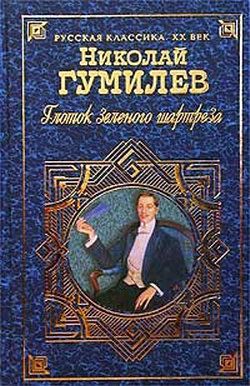

Темно-зеленая, чуть тронутая позолотой книжка, скорей даже тетрадка Н. Гумилева прочитывается быстро. Вы выпиваете ее, как глоток зеленого шартреза.

Зеленая книжка оставила во мне сразу же впечатление чего-то пряного, сладкого, пожалуй, даже экзотического, но вместе с тем и такого, что жаль было бы долго и пристально смаковать и разглядывать на свет: дал скользнуть по желобку языка – и как-то невольно тянешься повторить этот сладкий зеленый глоток.

Лучшим комментарием к книжке служит слово «Париж» на ее этикетке. Русская книжка, написанная в Париже, навеянная Парижем…

Юный маг в пурпуровом хитоне

Говорил нездешние слова,

Перед ней, царицей беззаконий,

Расточал рубины волшебства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А когда на изумрудах Нила

Месяц закачался и поблек,

Бледная царица уронила

Для него алеющий цветок.

В этих словах не один искусный подбор звукоцветностей, в них есть и своеобразная красота, только она боится солнечных лучей. Ее надо рассматривать при свете и даже при запахе от уличного «bec Auer» (газового рожка (фр.). – Ред .).

Днем черты экзотической царицы кажутся у спящей точно смятыми, да и у мага по лицу бродят синеватые тени. Но вчера в cafe-concert (кафешантан (фр.). – Ред.) они оба были положительно красивы, размалеванные. <<…>>

Почему «мореплаватель Павзаний» и «император Каракалла» должны быть непременно историческими картинами? Для меня довольно, если в красивых ритмах, в нарядных словах, в культурно-прихотливой чуткости восприятий они будут лишь парижски, пусть даже только бульварно-декоративны.

И над морем седым и пустынным,

Приподнявшись лениво на локте,

Посыпает толченым рубином

Розоватые длинные ногти.

Это положительно красиво… а Красивое, право, не так-то уж далеко и от Прекрасного. <<…>>

Зеленая книжка отразила не только искание красоты, но и красоту исканий. Это много. И я рад, что романтические цветы – деланные, потому что поэзия живых… умерла давно. И возродится ли?

Сам Н. Гумилев чутко следит за ритмами своих впечатлений, и лиризм умеет подчинять замыслу, а кроме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты.

С. К. Маковский

НА ПАРНАСЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

…Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него – «вцера».

В следующий раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих «Страниц художественной критики»). Стихотворения показались мне довольно слабыми даже для ранней книжки. Однако за исключением одного – «Баллады». Оно поразило меня трагическим тоном, вовсе не вязавшимся с тем впечатлением, какое оставил автор сборника, этот белобрысый самоуверенно-подтянутый юноша (ему было 22 года). <<…>>

Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом – неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок).

Все это вызывало несколько ироническое отношение к Гумилеву со стороны его товарищей по перу. Многие попросту считали его «неумным».

Особенно протестовал Вячеслав Иванов, авторитет для аполлоновцев непререкаемый. Сколько раз корил он меня за слабость к Николаю Степановичу! Удивлялся, как мог я поручить ему «Письма о русской поэзии», иначе говоря – дать возможность вести в журнале «свою линию». «Ведь он глуп, – говорил Вячеслав Иванов, – да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан»…

В этом, несомненно, была правда… Гумилев любил книгу, и мысли его большей частью были книжные, но точными знаниями он не обладал ни в какой области, а язык знал только один – русский, да и то с запинкой (писал не без орфографических ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил: «а запятые расставьте сами!») <<…>>

Тем не менее я Гумилеву верил; что-то в нем меня убеждало, и я отстаивал его во всех случаях, даже тогда, когда он сам, все решительнее возглашая акмеизм против символизма, захотел ничем не ограниченной деятельности, завел «Цех поэтов» и стал выпускать тонкими тетрадями свой собственный журнальчик «Гиперборей». «Письма о русской поэзии» тем не менее он продолжал писать, даже (когда мог) в годы войны, на которую с примерным мужеством пошел добровольцем (один из всех сотрудников «Аполлона»). Жест был от чистого сердца, хотя доля позы, конечно, чувствовалась и тут. Позерство, желание удивить, играть роль – были его «второй натурой».

Вот почему мне кажется неверным сложившееся мнение о его поэзии, да и о нем самом (разве личность и творчество поэта не неразделимы?). Сложилось оно не на основании того, чем он был, а – чем быть хотел. О поэте надо судить по его глубине, по самой внутренней его сути, а не по его литературной позе…

Внимательно перечитав Гумилева и вспоминая о нашем восьмилетнем дружном сотрудничестве, я еще раз убедился, что настоящий Гумилев – вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т.е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до «Октября» заслонялся Гумилев-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь такой, как она есть, убегавший от нее в прошлое, в великолепие дальних веков, в пустынную Африку, в волшебство рыцарских времен и в мечты о Востоке «Тысячи и одной ночи».

Наперекор пиитическому унынию большинства русских поэтов Гумилев хотел видеть себя «рыцарем счастья».

ГИЕНА

Над тростником медлительного Нила,

Где носятся лишь бабочки да птицы,

Скрывается забытая могила

Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,

Встает луна, как грешная сирена,

Бегут белесоватые туманы,

И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и грубы,

Ее глаза зловещи и унылы,

И страшны угрожающие зубы

На розоватом мраморе могилы.

«Смотри, луна, влюбленная в безумных,

Смотрите, звезды, стройные виденья,

И темный Нил, владыка вод бесшумных,

И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,

Как блещут взоры злыми огоньками,

Не правда ль, я такая же царица,

Как та, что спит под этими камнями?

В ней билось сердце, полное изменой,

Носили смерть изогнутые брови,

Она была такою же гиеной,

Она, как я, любила запах крови».

По деревням собаки воют в страхе,

В домах рыдают маленькие дети,

И хмурые хватаются феллахи

За длинные, безжалостные плети.

КОРАБЛЬ

«Что ты видишь во взоре моем,

В этом бледно-мерцающем взоре?»

«Я в нем вижу глубокое море

С потонувшим большим кораблем.

Тот корабль… величавей, смелее

Не видали над бездной морской.

Колыхались высокие реи,

Трепетала вода за кормой.

И летучие странные рыбы

Покидали подводный предел

И бросали на воздух изгибы

Изумрудно блистающих тел.

Ты стояла на дальнем утесе,

Ты смотрела, звала и ждала,

Ты в последнем веселом матросе

Огневое стремленье зажгла.

И никто никогда не узнает

О безумной, предсмертной борьбе

И о том, где теперь отдыхает

Тот корабль, что стремился к тебе.

И зачем эти тонкие руки

Жемчугами прорезали тьму,

Точно ласточки с песней разлуки,

Точно сны, улетая к нему.

Только тот, кто с тобою, царица,

Только тот вспоминает о нем,

И его голубая гробница

В затуманенном взоре твоем».

ЯГУАР

Странный сон увидел я сегодня:

Снилось мне, что я сверкал на небе,

Но что жизнь, чудовищная сводня,

Выкинула мне недобрый жребий.

Превращен внезапно в ягуара,

Я сгорал от бешеных желаний,

В сердце – пламя грозного пожара,

В мускулах – безумье содроганий.

И к людскому крался я жилищу

По пустому сумрачному полю

Добывать полуночную пищу,

Богом мне назначенную долю.

Но нежданно в темном перелеске

Я увидел нежный образ девы

И запомнил яркие подвески,

Поступь лани, взоры королевы.

«Призрак Счастья, Белая Невеста…» –

Думал я, дрожащий и смущенный,

А она промолвила: «Ни с места!» –

И смотрела тихо и влюбленно.

Я молчал, ее покорный кличу,

Я лежал, ее окован знаком,

И достался, как шакал, в добычу

Набежавшим яростным собакам.

А она прошла за перелеском

Тихими и легкими шагами,

Лунный луч кружился по подвескам,

Звезды говорили с жемчугами.

УЖАС

Я долго шел по коридорам,

Кругом, как враг, таилась тишь.

На пришлеца враждебным взором

Смотрели статуи из ниш.

В угрюмом сне застыли вещи,

Был странен серый полумрак,

И, точно маятник зловещий,

Звучал мой одинокий шаг.

И там, где глубже сумрак хмурый,

Мой взор горящий был смущен

Едва заметною фигурой

В тени столпившихся колонн.

Я подошел, и вот мгновенный,

Как зверь, в меня вцепился страх:

Я встретил голову гиены

На стройных девичьих плечах.

На острой морде кровь налипла,

Глаза зияли пустотой,

И мерзко крался шепот хриплый:

«Ты сам пришел сюда, ты мой!»

Мгновенья страшные бежали,

И наплывала полумгла,

И бледный ужас повторяли

Бесчисленные зеркала.

ЗА ГРОБОМ

Под землей есть тайная пещера,

Там стоят высокие гробницы,

Огненные грезы Люцифера, –

Там блуждают стройные блудницы.

Ты умрешь бесславно иль со славой,

Но придет и властно глянет в очи

Смерть, старик угрюмый и костлявый,

Нудный и медлительный рабочий.

Понесет тебя по коридорам,

Понесет от башни и до башни.

Со стеклянным выпученным взором

Ты поймешь, что это сон всегдашний.

И когда, упав в твою гробницу,

Ты загрезишь о небесном храме,

Ты увидишь пред собой блудницу

С острыми жемчужными зубами.

Сладко будет ей к тебе приникнуть,

Целовать со злобой бесконечной.

Ты не сможешь двинуться и крикнуть…

Это все. И это будет вечно.

НЕВЕСТА ЛЬВА

Жрец решил. Народ, согласный

С ним, зарезал мать мою:

Лев пустынный, бог прекрасный,

Ждет меня в степном раю.

Мне не страшно, я ли скроюсь

От грозящего врага?

Я надела алый пояс,

Янтари и жемчуга.

Вот в пустыне я и кличу:

«Солнце-зверь, я заждалась,

Приходи терзать добычу

Человеческую, князь!

Дай мне вздрогнуть в тяжких лапах,

Пасть и не подняться вновь,

Дай услышать страшный запах,

Темный, пьяный, как любовь».

Как куренья, пахнут травы,

Как невеста, я тиха,

Надо мною взор кровавый

Золотого жениха.

САДЫ ДУШИ

Сады моей души всегда узорны,

В них ветры так свежи и тиховейны,

В них золотой песок и мрамор черный,

Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,

Как воды утром, розовеют птицы,

И – кто поймет намек старинной тайны? –

В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,

Изящный лоб, белей восточных лилий,

Уста, что никого не целовали

И никогда ни с кем не говорили.

И щеки – розоватый жемчуг юга,

Сокровище немыслимых фантазий,

И руки, что ласкали лишь друг друга,

Переплетясь в молитвенном экстазе.

У ног ее – две черные пантеры

С отливом металлическим на шкуре.

Взлетев от роз таинственной пещеры,

Ее фламинго плавает в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,

Мои мечты лишь вечному покорны.

Пускай сирокко бесится в пустыне,

Сады моей души всегда узорны.

ЗАРАЗА

Приближается к Каиру судно

С длинными знаменами Пророка.

По матросам угадать нетрудно,

Что они с востока.

Капитан кричит и суетится,

Слышен голос, гортанный и резкий,

Меж снастей видны смуглые лица

И мелькают красные фески.

На пристани толпятся дети,

Забавны их тонкие тельца,

Они сошлись еще на рассвете

Посмотреть, где станут пришельцы.

Аисты сидят на крыше

И вытягивают шеи.

Они всех выше,

И им виднее.

Аисты – воздушные маги,

Им многое тайное понятно:

Почему у одного бродяги

На щеках багровые пятна.

Аисты кричат над домами,

Но никто не слышит их рассказа,

Что вместе с духами и шелками

Пробирается в город зараза.

ОРЕЛ СИНДБАДА

Следом за Синдбадом-Мореходом

В чуждых странах я сбирал червонцы

И блуждал по незнакомым водам,

Где, дробясь, пылали блики солнца.

Сколько раз я думал о Синдбаде

И в душе лелеял мысли те же…

Было сладко грезить о Багдаде,

Проходя у чуждых побережий.

Но орел, чьи перья – красный пламень,

Что носил богатого Синдбада,

Поднял и швырнул меня на камень,

Где морская веяла прохлада.

Пусть халат мой залит свежей кровью, –

В сердце гибель загорелась снами.

Я – как мальчик, схваченный любовью

К девушке, окутанной шелками.

Тишина над дальним кругозором,

В мыслях праздник светлого бессилья,

И орел, моим смущенный взором,

Отлетая, распускает крылья. ЖИРАФ

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…

Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

НОСОРОГ

Видишь, мчатся обезьяны

С диким криком на лианы,

Что свисают низко, низко,

Слышишь шорох многих ног?

Это значит – близко, близко

От твоей лесной поляны

Разъяренный носорог.

Видишь общее смятенье,

Слышишь топот? Нет сомненья,

Если даже буйвол сонный

Отступает глубже в грязь.

Но, в нездешнее влюбленный,

Не ищи себе спасенья,

Убегая и таясь.

Подними высоко руки

С песней счастья и разлуки,

Взоры в розовых туманах

Мысль далеко уведут,

И из стран обетованных

Нам незримые фелуки

За тобою приплывут.

ОЗЕРО ЧАД

На таинственном озере Чад

Посреди вековых баобабов

Вырезные фелуки стремят

На заре величавых арабов.

По лесистым его берегам

И в горах, у зеленых подножий,

Поклоняются странным богам

Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,

Дочерью властительного Чада,

Я одна во время зимнего дождя

Совершала таинство обряда.

Говорили – на сто миль вокруг

Женщин не было меня светлее,

Я браслетов не снимала с рук.

И янтарь всегда висел на шее.

Белый воин был так строен,

Губы красны, взор спокоен,

Он был истинным вождем;

И открылась в сердце дверца,

А когда нам шепчет сердце,

Мы не боремся, не ждем.

Он сказал мне, что едва ли

И во Франции видали

Обольстительней меня,

И как только день растает,

Для двоих он оседлает

Берберийского коня.

Муж мой гнался с верным луком,

Пробегал лесные чащи,

Перепрыгивал овраги,

Плыл по сумрачным озерам

И достался смертным мукам.

Видел только день палящий

Труп свирепого бродяги,

Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,

Утопая в ласкающей груде

Шкур звериных и шелковых тканей,

Уносилась я птицей на север,

Я ломала мой редкостный веер,

Упиваясь восторгом заране.

Раздвигала я гибкие складки

У моей разноцветной палатки

И, смеясь, наклонялась в оконце,

Я смотрела, как прыгает солнце

В голубых глазах европейца.

А теперь, как мертвая смоковница,

У которой листья облетели,

Я ненужно-скучная любовница,

Словно вещь, я брошена в Марселе.

Чтоб питаться жалкими отбросами,

Чтобы жить, вечернею порою

Я пляшу пред пьяными матросами,

И они, смеясь, владеют мною.

Робкий ум мой обессилен бедами,

Взор мой с каждым часом угасает…

Умереть? Но там, в полях неведомых,

Там мой муж, он ждет и не прощает.

ПОМПЕЙ У ПИРАТОВ

От кормы, изукрашенной красным,

Дорогие плывут ароматы

В трюм, где скрылись в волненьи опасном

С угрожающим видом пираты.

С затаенною злобой боязни

Говорят, то храбрясь, то бледнея,

И вполголоса требуют казни,

Головы молодого Помпея.

Сколько дней они служат рабами,

То покорно, то с гневом напрасным,

И не смеют бродить под шатрами,

На корме, изукрашенной красным.

Слышен зов.Это голос Помпея,

Окруженного стаей голубок.

Он кричит: «Эй, собаки, живее!

Где вино? Высыхает мой кубок».

И над морем седым и пустынным,

Приподнявшись лениво на локте,

Посыпает толченым рубином

Розоватые длинные ногти.

И, оставив мечтанья о мести,

Умолкают смущенно пираты

И несут, раболепные, вместе

И вино, и цветы, и гранаты.

ОСНОВАТЕЛИ

Ромул и Рем взошли на гору,

Холм перед ними был дик и нем.

Ромул сказал: «Здесь будет город».

«Город, как солнце», – ответил Рем.

Ромул сказал: «Волей созвездий

Мы обрели наш древний почет».

Рем отвечал: «Что было прежде,

Надо забыть, глянем вперед».

«Здесь будет цирк, – промолвил Ромул, –

Здесь будет дом наш, открытый всем».

«Но надо поставить ближе к дому

Могильные склепы», – ответил Рем.

МАНЛИЙ

Манлий сброшен. Слава Рима,

Власть все та же, что была,

И навеки нерушима,

Как Тарпейская скала.

Рим, как море, волновался,

Разрезали вопли тьму,

Но спокойно улыбался

Низвергаемый к нему.

Для чего ж в полдневной хмаре,

Озаряемый лучом,

Возникает хмурый Марий

С окровавленным мечом?

ИГРЫ

Консул добр: на арене кровавой

Третий день не кончаются игры

И совсем обезумели тигры,

Дышат древнею злобой удавы.

А слоны, а медведи! Такими

Опьянелыми кровью бойцами,

Туром, бьющим повсюду рогами,

Любовались едва ли и в Риме.

И тогда лишь был отдан им пленный,

Весь израненный, вождь алеманов,

Заклинатель ветров и туманов

И убийца с глазами гиены.

Как хотели мы этого часа!

Ждали битвы, мы знали – он смелый.

Бейте, звери, горячее тело,

Рвите, звери, кровавое мясо!

Но прижавшись к перилам дубовым,

Вдруг завыл он, спокойный и хмурый,

И согласным ответили ревом

И медведи, и волки, и туры.

Распластались покорно удавы,

И упали слоны на колени,

Ожидая его повелений,

Поднимали свой хобот кровавый.

Консул, консул и вечные боги,

Мы такого еще не видали!

Ведь голодные тигры лизали

Колдуну запыленные ноги.

ИМПЕРАТОРУ

Призрак какой-то неведомой силы,

Ты ль, указавший законы судьбе,

Ты ль, император, во мраке могилы

Хочешь, чтоб я говорил о тебе?

Горе мне! Я не трибун, не сенатор,

Я только бедный бродячий певец,

И для чего, для чего, император,

Ты на меня возлагаешь венец?

Заперты мне все богатые двери,

И мои бедные сказки-стихи

Слушают только бездомные звери

Да на высоких горах пастухи.

Старый хитон мой изодран и черен,

Очи не зорки и голос мой слаб,

Но ты сказал, и я буду покорен,

О император, я верный твой раб.

КАРАКАЛЛА

Император с профилем орлиным,

С черною, курчавой бородой,

О, каким бы стал ты властелином,

Если б не был ты самим собой!

Любопытно-вдумчивая нежность,

Словно тень, на царственных устах,

Но какая дикая мятежность

Затаилась в сдвинутых бровях!

Образы властительные Рима,

Юлий Цезарь, Август и Помпей, –

Это тень, бледна и еле зрима,

Перед тихой тайною твоей.

Кончен ряд железных сновидений,

Тихи гробы сумрачных отцов,

И ласкает быстрый Тибр ступени

Гордо розовеющих дворцов.

Жадность снов в тебе неутолима:

Ты бы мог раскинуть ратный стан,

Бросить пламя в храм Иерусалима,

Укротить бунтующих парфян.

Но к чему победы в час вечерний,

Если тени упадают ниц,

Если, словно золото на черни,

Видны ноги стройных танцовщиц?

Страстная, как юная тигрица,

Нежная, как лебедь сонных вод,

В темной спальне ждет императрица,

Ждет, дрожа, того, кто не придет.

Там, в твоих садах, ночное небо,

Звезды разбросались, как в бреду,

Там, быть может, ты увидел Феба,

Трепетно бродящего в саду.

Как и ты, стрелою снов пронзенный,

С любопытным взором он застыл

Там, где дремлет, с Нила привезенный,

Темно-изумрудный крокодил.

Словно прихотливые камеи –

Тихие, пустынные сады,

С темных пальм в траву свисают змеи,

Зреют небывалые плоды.

Беспокоен смутный сон растений,

Плавают туманы, точно сны,

В них ночные бабочки, как тени,

С крыльями жемчужной белизны.

Тайное свершается в природе:

Молода, светла и влюблена,

Легкой поступью к тебе нисходит,

В облако закутавшись, луна.

Да, от лунных песен ночью летней

Неземная в этом мире тишь,

Но еще страшнее и запретней

Ты в ответ слова ей говоришь.

А потом в твоем зеленом храме

Медленно, как следует царю,

Ты, неверный, пышными стихами

Юную приветствуешь зарю.

* * *

Мореплаватель Павзаний

С берегов далеких Нила

В Рим привез и шкуры ланей,

И египетские ткани,

И большого крокодила.

Это было в дни безумных

Извращений Каракаллы.

Бог веселых и бездумных

Изукрасил цепью шумных

Толп причудливые скалы.

В золотом невинном горе

Солнце в море уходило,

И в пурпуровом уборе

Император вышел в море,

Чтобы встретить крокодила.

Суетились у галеры

Бородатые скитальцы.

И изящные гетеры

Поднимали в честь Венеры

Точно мраморные пальцы.

И какой-то сказкой чудной,

Нарушителем гармоний,

Крокодил сверкал у судна

Чешуею изумрудной

На серебряном понтоне.

НЕОРОМАНТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

Над высокою горою

Поднимались башни замка,

Окруженного рекою,

Как причудливою рамкой.

Жили в нем согласной парой

Принц, на днях еще из детской,

С ним всезнающий и старый

И напыщенный дворецкий.

В зале Гордых Восклицаний

Много копий и арканов,

Чтоб охотиться на ланей

И рыкающих кабанов.

Вид принявши молодецкий,

Принц несется на охоту,

Но за ним бежит дворецкий

И кричит, прогнав дремоту:

«За пределами Веледа

Есть заклятые дороги,

Там я видел людоеда

На огромном носороге.

Кровожадный, ликом темный,

Он бросает злые взоры,

Носорог его огромный

Потрясает ревом горы».

Принц не слушает и мчится,

Белый панцирь так и блещет,

Сокол, царственная птица,

На руке его трепещет.

Вдруг… жилище людоеда –

Скал угрюмые уступы

И, трофей его победы,

Полусъеденные трупы.

И, как сны необычайны,

Пестрокожие удавы…

Но дворецкий знает тайны,

Жжет магические травы.

Не успел алтарь остынуть,

Людоед уже встревожен,

Не пытается он вынуть

Меч испытанный из ножен.

На душе тяжелый ужас,

Непонятная тревога,

И трубит он в рог, натужась,

Вызывает носорога.

Но он скоро рог оставит:

Друг его в лесистом мраке,

Где его упорно травят

Быстроногие собаки.

Юный принц вошел нечаян

В этот дом глухих рыданий,

И испуганный хозяин

Очутился на аркане.

Людоеда посадили

Одного с его тоскою

В башню мрака, башню пыли,

За высокою стеною.

Говорят, он стал добрее,

Проходящим строит глазки

И о том, как пляшут феи,

Сочиняет детям сказки.

АХИЛЛ И ОДИССЕЙ

Одиссей

Брат мой, я вижу глаза твои тусклые,

Вместо доспехов меха леопарда

С негой обвили могучие мускулы,

Чувствую запах не крови, а нарда.

Сладкими винами кубок твой полнится,

Тщетно вождя ожидают в отряде,

И завивает, как деве, невольница

Черных кудрей твоих длинные пряди.

Ты отдыхаешь под светлыми кущами,

Сердце безгневно и взор твой лилеен

В час, когда дебри покрыты бегущими,

Поле – телами убитых ахеян.

Каждое утро – страдания новые…

Вот, я раскрыл пред тобою одежды.

Видишь, как кровь убегает багровая, –

Это не кровь, это наши надежды.

Ахилл

Брось, Одиссей, эти стоны притворные,

Красная кровь вас с землей не разлучит,

А у меня она страшная, черная,

В сердце скопилась, и давит, и мучит.

* * *

Нас было пять… Мы были капитаны,

Водители безумных кораблей,

И мы переплывали океаны,

Позор для Бога, ужас для людей.

Далекие загадочные страны

Нас не пленяли чарою своей,

Нам нравились зияющие раны,

И зарева, и жалкий треск снастей.

Наш взор являл туманное ненастье,

Что можно видеть, но понять нельзя,

И после смерти наши привиденья

Поднялись, как подводные каменья,

Как прежде, черной гибелью грозя

Искателям неведомого счастья.

* * *

Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны,

Где безумье и ужас от века застыли на всем,

Где гора в отдаленье казалась взъерошенным псом,

Где клокочущей черною медью дышали вулканы.

Были сумерки мира.

Но на небе внезапно качнулась широкая тень,

И кометы, что мчались, как волки свирепы и грубы,

И сшибались друг с другом, оскалив железные зубы,

Закружились, встревоженным воем приветствуя день.

Был испуг ожиданья.

И в терновом венке, под которым сочилася кровь,

Вышла тонкая девушка, нежная в синем сиянье,

И серебряным плугом упорную взрезала новь,

Сочетанья планет ей назначили имя: Страданье.

Это было спасенье.

ЧЕРНЫЙ ДИК

Был веселый малый Черный Дик,

Даже слишком, может быть,

веселый…

Н. Г.

I

Бедная и маленькая наша деревушка, и вы, дети, не находите в ней ничего примечательного, но здесь в старину случилось страшное дело, от которого леденеют концы пальцев и волосы на голове становятся дыбом.

Тогда мы, старики, были совсем молодыми, влюблялись, веселились и пили, как никогда не пить вам, уже потому, что между вами нет Черного Дика.

Бог знает, что это был за человек! Высокий, красивый, сильный, как бык, он легко побивал всех парней в округе, а драться он любил. Наши девушки были от него без ума и ходили за ним, как побитые собаки, хотя и знали, что ни за какие деньги не женился бы он ни на одной. Ну, конечно, он и пользовался этим, а мы, другие, ничего не смели сказать, потому что за обиду он разбивал головы, как пустые тыквы, да и товарищ он был веселый. Божился лучше королевского солдата, пил, как шкипер, побывавший в Америке, и, когда плясал, дубовые половицы прыгали и посуда дребезжала по стенам.

Не одну светлоглазую скромную невесту выгнали по его вине брюхатой из дому, и много их, накрашенных, пьяных, погибло под говор разгульных матросов в корабельных доках старого Бервича. А Черный Дик только хохотал да скалил свои белые зубы. Он всегда смеялся.

Мы, другие, до света отправлялись на рыбную ловлю, мерзли, мокли и до крови обдирали руки, вытаскивая тяжелые сети. А он спал до полудня, возился с девушками и, когда мы возвращались, встречал нас на берегу, ожидая, чтобы кто-нибудь предложил угощенье. Если никто не вызывался, он сам требовал его, значительно поглядывая на свои волосатые кулаки и расправляя широкие плечи. Правда и то, что горька и уныла жизнь рыбака и что джин да богохульные, мерзкие песни были нашим единственным развлечением. Церковь даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла.

Но около того времени, о котором я хочу вам рассказать, старый пастор умер, и нам назначили другого. Этот повел дело иначе. Худой, бритый, с глазами, покрасневшими от занятий, он всюду носил за собой тяжелые книги и читал их, сурово шевеля тонкими губами. Говорят, он учился в Кембридже, и точно, он ничем не походил на обыкновенного деревенского пастора. Женщины боялись его, потому что он говорил только о конце света, Страшном Суде и адском мученье, ожидающем еретиков, развратников и пьяниц.

И когда он услышал о Черном Дике, он объявил, что до тех пор не станет есть ни мяса, ни рыбы, пока не обратит грешника на путь Господа или по крайней мере не избавит от него свой приход.

А Дик клялся, что скорей отрубит свою правую руку и пойдет просить по дорогам, чем поверит в поповские бредни. Таким образом, между ними завязалась глухая вражда.

Помню, день был пасмурный и печальный. С утра шел дождь, и под ним наши низенькие серые лачужки еще глубже врастали в мокрую землю. Мы, по обыкновению, сидели в таверне и за стаканом дьявольского джина слушали, грубо и завистливо хохоча, как вчера Черный Дик соблазнил еще одну из наших девушек. Вдруг за дверью послышались шаги, умоляющий шепот хозяина, и в комнату вошел пастор, строгий и нахмуренный больше, чем всегда. Мы смолкли, и наши глаза невольно обратились к Черному Дику, как бы ища у него спасенья и защиты.

Пастор быстро подошел к столу и ударом кулака опрокинул еще не начатую кружку джина. Только жалобно вздохнул хозяин, но и он не двинулся, ожидая, что будет дальше.

– Блудники и нечестивцы, – загремел пастор, – вы, которым Господь Бог в неизреченной милости Своей даровал труд, высшее благо Его, и отдых, чтобы прославлять Его совершенство, что делаете вы с вашими душами, за которые предал Себя на распятье Иисус Христос? Вы, купленные для истины такой дорогой ценою, вы снова идете в мрак, и не как язычники, для тех еще может быть прощенье, а как звери, некогда терзавшие тела святых мучеников. Опомнитесь, откажитесь от пьянства и идите домой, где ваши голодные, избитые вами жены плачут кровавыми слезами. А это чудовище, – тут он поднял руки почти к самому лицу Черного Дика, – это чудовище камнями и дубинами прогоните в леса к его братьям разбойникам и бешеным волкам. Тогда только я смогу молиться о вашем спасении.

– Ого-го, – ответил Черный Дик, весь бледный от злости, – так вот что ты затеваешь, могильный червяк, бесхвостая крыса, воскресный пискун и плакса, который мешает честным людям забавляться, как им нравится. Нет, товарищи не выдадут Черного Дика, не побьют его камнями, как заблудшего пса, и я сам тут же разобью твою безмозглую голову, где родятся такие сумасбродные мысли.

И он уже поднял тяжелый дубовый табурет, когда в комнату вбежала пасторша, за которой, чтобы избежать драки, потихоньку сбегала жена трактирщика. Она с воплем бросилась к мужу, который, слегка бледный, спокойно стоял перед разъяренным Диком, и, схватив его за руки, принялась тащить от нашей компании.

Пастор попробовал сопротивляться, но ее глаза были так испуганны и умоляющи, что он вздохнул и последовал за нею, провожаемый хохотом и насмешками своего врага.

Попойка возобновилась, и каждый из нас делал усилия, чтобы казаться веселым и буйным по-прежнему. Но огненно-строгие слова пастора еще звенели в ушах, и джин был отравлен томительным и неясным страхом. Черный Дик заметил это и нахмурился. Опустив голову, он, казалось, что-то соображал. Но вот на его губах заиграла улыбка, в глазах запылали загадочно-веселые огоньки, и он воскликнул: «Товарищи, а ведь пастор-то говорил правду. Сколько времени мы пьянствуем и скандалим и до сих пор ничего не сделали для Бога!» Тут он с шутовским раскаянием поднял глаза в потолок и воскликнул так, что все кругом засмеялись: «Даром что редкий из нас не насчитывает в роду висельника или проститутки, мы должны быть рыцарями церкви и побеждать дьявольские козни. Меня вам нечего преследовать. Я рожден крещеными родителями, и, если бы не пропил мой серебряный крестик, он доныне болтался бы на моей груди. Лучше вспомните чертову девочку на Большом острове. Вот где грех, за который нам уже наверняка не миновать когтей дьявола».

Мы все знали, о чем он говорил, и с недоумением поглядывали друг на друга.

II

В полумиле от нашей деревни был остров, угрюмый и пустынный, на котором совсем одна жила странная девочка. Она была дочерью бедной помешанной, давно бродившей по грязным задворкам, а отца ее никто не знал. Только старые бабы говорили, что это был сам морской дьявол. Но девочка была хорошенькая, с кроткими голубыми глазками, и иногда слышали, как она пела своим нежным голоском песни, в которых нельзя было разобрать слов. Хотя ей было уже двенадцать лет, но она не умела говорить, потому что жила на острове совершенно одна, как чайка, питаясь мелкими рыбками и моллюсками да изредка хлебом, который ей привозила ее безумная мать вместе с кое-каким тряпьем, чтобы одеться. Мы так привыкли к ее существованию, что почти никогда не вспоминали о ней, и поэтому слова Черного Дика и удивили и заинтересовали нас. Он, видя общее внимание, подбоченился и, комически подражая пастору, продолжал: «Да, товарищи, прилично ли христианам жить в соседстве дьявольского дитяти? Недаром еще недавно, когда мы кончили бочку старого эля, всю ночь мне казалось, что меня мучат демоны и чугунными молотками выбивают на моем черепе такт для своей сатанинской пляски. И хотя думают, что это я разбил церковные стекла, но, клянусь вам дохлой собакой, это был не я. Всему виной проклятая девчонка. Довольно ей жить, как крысе, на острове и беседовать по ночам со своим мохнатым папашей. Привезем ее сюда и окрестим кружкой доброго вина. По крайней мере еще славная девка прибавится в нашем селе».

– Правда, правда, – дружно загалдели мы, радуясь новой, еще не виданной шутке. И так как наши головы шумели и щеки пылали от джина, мы шумно и беспорядочно начали приготовления к охоте. Хватали багры, сети, пустые ведра, чтобы бить в них во время облавы.

– Как перепелку, поймаем, – приговаривал Черный Дик, улыбаясь недоброй улыбкой.

Он распоряжался всем и был спокоен, как будто ничего не пил в тот день. Что-то странное и хищное уже тогда начало появляться в его движениях, но мы в суматохе не обращали на это внимания.

– Пьяницы, – увещевала нас жена трактирщика, – мало вам гадостей, что вы делали до сих пор. Ребенка не можете оставить в покое. С дубьем и камнями, как на дикого зверя, идете на невинное дитя.

– Молчи, старая колдунья, – ответил ей Черный Дик, – и смотри, как бы тебя самое не искупали на морозе в святой воде.

И она, обозленная, ушла за перегородку.

Мы вышли на улицу и гурьбой направились к берегу, где стояли наши лодки.

Дождь прекратился, было свежо и весело, и бледное солнце заставляло светиться большие серые лужи. Внезапно мы услышали крик и, обернувшись, увидели бегущую за нами сумасшедшую. Кто-нибудь сказал ей об опасности, угрожающей ее ребенку, или она догадалась сама, но только она цеплялась за нашу одежду и то целовала ее с униженными просьбами, то разражалась угрозами и проклятиями и потрясала в воздухе почерневшими костлявыми руками.

Ее увели, и мы отчалили.

Хотя ветер и соленые брызги волн и освежили наши разгоряченные головы, но темная бешеная жажда травли с каждым мигом росла в наших угрюмых сердцах и наконец совсем задушила смутные шепоты совести. Подплывая к острову, мы, значительно переглянувшись, понизили голос, гребли бесшумно, но уверенно и придвигали к себе багры и сети. Наконец пристали и осторожно, как волки, идущие на добычу, поднялись наверх и огляделись.

Было ясно, что остров действительно служил любимым местом нечистой силы. Глянцевитые черные камни, которые издали можно было счесть за спящих черепах, при нашем приближении принимали вид чудовищных распластанных жаб, и их трещины кривились в неистово хохочущие рожи. Кое-где они были поставлены стоймя и сложены в причудливые фигуры. Мы называли их дольменами и знали, что это постройки древних мохнатых жителей страны, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, но зато ездили на белоснежных морских конях и дружили с демонами морскими, равнинными и горными. Эти древние серые мхи, наверно, видели их и в лунные ночи часто вспоминают багровое зарево их костров. И нам стало жутко и весело. Долго мы блуждали по острову, шевелили руками кустарник и заглядывали в неглубокие пещеры – глубоких мы все-таки боялись, – когда наконец легкий свист Черного Дика известил нас, что добыча открыта. Соблюдая всевозможную осторожность, мы приблизились к нему и увидели под большой скалой, у самого моря, уютно сидящую девочку. Закрытые глаза и ровное дыхание показывали, что она спала.

Но она быстро говорила что-то милое и невнятное, а перед ней в воде, пронизанной бледными лучами заходящего в тумане солнца, прыгали и плясали большие серебряные рыбы. В такт ее голосу они то крутились на одном месте, то выскакивали из воды, плескаясь и блестя, как подброшенные шиллинги. Толстый красновато-серый краб щипал пучок нежных белых цветов, который она уронила подле себя. И пена, подбегая к ее голым ножкам, слегка щекотала ее и заставляла задумчиво улыбаться во сне. Мы молчали, очарованные странной картиной.

Но вот Черный Дик прыгнул и крепко обхватил тело девочки, едва прикрытое жалкими лохмотьями. Она сразу проснулась и молча, со сжатыми губами и широко раскрытыми глазами, как ласточка, принялась биться в его руках. А он, позабыв о нашем присутствии, уже начал дышать тяжело и хрипло и, бесстыдно глядя на нее, прижимал к себе, как любовницу. Но тут мы в один голос потребовали, чтобы девочку отвезли в селенье.

– Место нечистое, – говорили мы, – может быть, сейчас кто-нибудь мохнатый и свирепый уже крадется за этими утесами, чтобы защитить свою любимицу и погубить наши христианские души. Лучше вернуться и за доброй кружкой джина или пенного эля окончить нашу затею.

Черному Дику пришлось уступить, и он сам отнес по-прежнему безмолвную и дрожащую девочку в свою лодку.

III

Наше возвращение было торжественно. Гребли уже не скрываясь и, нарочно вспенивая потемневшую вечернюю воду, стучали баграми и ведрами и дикими песнями пугали запоздалых чаек. Этим безумным весельем мы старались заглушить уже начинавшееся тяжелое беспокойство. Глаза Черного Дика были круглы и зловещи по-волчьи, и видно было, что он не отпустит девочки, пока не насытит с нею свои бешеные желания. Мы боялись его глаз. На берегу нас ожидал пастор. За один вечер он осунулся и постарел на несколько лет. От его прежнего решительного вида не осталось и следа, и, когда он начал говорить, его голос зазвучал смиренно и жалобно.

– Я виноват перед тобою, Дик, – сказал он, – и виноват перед вами, мои друзья, когда отрывал вас от ваших забав и призывал к насилью. Всякому дана своя судьба, и не подобает нам, ничего не знающим людям, своевольно вмешиваться в дело Божьего промысла. Своей гневной речью я совершил великий грех и заплачу за него долгим раскаяньем. Но мое сердце обливается кровью, когда я подумаю, что и вы готовы совершить тот же грех. Зачем вы поймали это несчастное создание, что вы хотите делать с ребенком? Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце. Отпустите же эту девочку обратно на остров, где она жила, никому не делая зла, или лучше отдайте ее пасторше, которая воспитает ее в христианской вере, как родную дочь.

– Шутки! – возопил Черный Дик. – Не слушайте его, товарищи, он тоже хочет попробовать, нежна ли кожа у маленьких девочек. Лучше мы окрестим ее по-своему, и пусть сегодня ночью она в первый раз поспит на людской постели, а я, как добрый христианин, не дам ей соскучиться. После и вы примете участие в этом богоугодном деле, если ваши жены не выцарапают вам глаза.

И, не обращая внимания на пастора, он перекинул девочку через плечо, как тюк, и бегом пустился к своему дому. Мы с хохотом последовали за ним. У дверей Дик остановился и стал отпирать. Но его ноша мешала ему, и он с проклятьем обеими руками схватился за замок. Девочка воспользовалась этим и, вывернувшись, как кошка, проскользнула мимо нас и помчалась к берегу, прижимая свою грудь, измятую объятиями Дика.

– Лови, лови! – завыли мы и бросились в погоню.

Черный Дик несся впереди всех, и видны были только его широкая спина и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки. Но девочка приняла неверное направление, и вместо того, чтобы бежать к отлогому пляжу, она приближалась к скалам, которые намного метров возвышались над морем. Только в последнюю минуту она поняла свою ошибку, но не смогла остановиться и, жалобно взмахнув руками, покатилась в пропасть. Только мелькнуло белое тело да затрещали внизу кусты. Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней. Мы остановились в тревоге, потому что хотя и знали, как он хорошо прыгал, но нас смутил его странный, совсем нечеловеческий вой. Сразу опомнившись, мы стали поспешно спускаться, решая положить конец слишком затянувшейся шутке. Было уже темно, и над морем вставала бледная и некрасивая луна. Наши ноги скользили по мокрым камням, и колючий кустарник резал лица. Наконец на самом дне мы увидели белое пятно и узнали девочку с разбитой головой и грудью, из которых текла кровь; но Дика не было нигде.

Мы приблизились к разбившейся и вдруг отступили, побледнев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь, и, когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно ревела, но не хотела оставить тела девочки. Наконец, под градом ударом, изуродованная, она свалилась набок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища – Черного Дика.

ЛЕСНОЙ ДЬЯВОЛ

I

По густым зарослям реки Сенегал пробегал веселый утренний ветер, заставляя шумно волноваться еще не спаленную тропическим солнцем траву и пугливо вздрагивать пятнистых стройных жирафов, идущих на водопой. Жужжали большие золотистые жуки, разноцветные бабочки казались подброшенными в воздух цветами, и, довольные, мычали гиппопотамы, погружаясь в теплую тину прибрежных болот. Утреннее ликование было в полном разгаре, когда ядовитая черная змея, сама не зная зачем, так, в припадке минутной злобы, ужалила большого старого павиана, давно покинувшего свою стаю и скитавшегося в лесах одиноким свирепым бродягой. Бешено залаяв, он схватил тяжелый камень и погнался за оскорбительницей, но скоро остановился, решив лучше искать целебной травы, среди всех зверей известной только собакам и их дальним родственникам, павианам. Он давно знал уединенную лощину и не сомневался в своем спасении, если только не разлился лесной ручей и не отделил его от желанной цели.

Во всяком случае, надо было попробовать, и павиан, со злобным рычанием припадая на больную лапу, отправился в путь. При звуке его шагов мелкие звери прятались в норы и огненные фламинго стаями кружились над лесом, взлетая от синих молчаливых озер. Один раз даже запоздавшая пантера насторожилась и уже выгнула свою гибкую атласистую спину, но, увидев, с кем ей придется иметь дело, грациозно вспрыгнула на дерево и притворилась, что собирается спать. Никто не осмелился тревожить раздраженного лесного бродягу в его стремительном беге, и скоро перед ним, сквозь густо сплетенные ветви, засинела полоса воды. Но это был не знакомый ему ручей, а клокочущий мутный поток, в пене и брызгах несущий к морю сломанные пальмы и трупы животных.

Опасения павиана оправдались: зимние дожди сделали свое дело. Правда, вниз по течению находился брод, который не размывали самые сильные грозы. Поняв, что это единственное спасение, встревоженный павиан снова пустился в путь. На зверей змеиный яд действует медленно, и пока он только смутно испытывал характерное желание биться и кататься по земле. Укушенная нога болела нестерпимо. Но уже близок был желанный брод, уже виден был утес, похожий на спящего буйвола, который лежал, указывая его место, и павиан ускорил шаги, как вдруг остановился, вздрогнув от яростного изумления. Брод был занят.

Искусно сложенные стволы деревьев составили широкий и довольно удобный мост, по которому двигалась нескончаемая толпа людей и животных. Вглядевшись, можно было заметить, что она разделяется на стройные отряды.

За четырьмя рядами слонов, сплошь закованных в бронзу и блестящую медь, следовал отряд копьеносцев, сильных и стройных, с позолоченными щитами и золотыми наконечниками копий.

Дальше медленно и грузно шел носорог, опутанный массивными серебряными цепями, которые черные рабы натягивали с обеих сторон, чтобы он мог двигаться только вперед. Дальше на кровном коне гарцевал начальник отряда, окруженный толпою помощников, большей частью юношей из богатых семейств, подкрашенных и надушенных. Под их защитой ехала группа девушек и женщин, сидящих вместо седел в затейливо устроенных корзинах. Отряд замыкали повозки с палатками, съестными припасами и предметами роскоши. Около них суетились рабы. Потом все начиналось сначала. Отряд следовал за отрядом, и трудно было сказать, сколько прошло их и сколько скрывалось еще в глубине леса. Все люди, кроме рабов, имели кожу светло-желтого цвета, того благородного оттенка, который отличает жителей Карфагена от прочих обитателей Африки. Роскошные одежды, масса золота и серебра, шелковые палатки и пленные носороги указывали на богатство и знатность вождя этих отрядов. И точно, прекрасный Ганнон, брат Аполлона, как называли его льстивые греки, был первым властителем первого по славе города – Карфагена. Теперь, в сопровождении всего двора, он ехал на таинственную реку Сенегал, с берегов которой ему и его предкам издавна привозили драгоценные камни, удивительных птиц и лучших боевых слонов.

II

Павиан понял, что он погиб, если будет дожидаться конца шествия, и им овладело яростное беспокойство. Мало-помалу оно перешло в то дикое бешенство, когда глаза заволакиваются черной пеленой, кулаки сжимаются со страшной силой и зубы сами находят врага. Почувствовав такой припадок, он попробовал удержаться, но было поздно.

Миг – и могучим прыжком он очутился на шее одного из проезжавших коней, который поднялся на дыбы, пронзительно заржал от внезапного ужаса и бешено помчался в лес. Сидевшая на нем девушка судорожно схватилась за его гриву, чтобы не упасть во время этой неистовой скачки. Она была одета в красную шелковую одежду, а ее обнаженная грудь, по обычаю богатых семейств, была стянута сеткой, сплетенной из золотых нитей. Ее юное надменное лицо было бы прекрасно, если бы неестественно раскрытые глаза и бледные губы не делали его воплощением ужаса. И конь был стройный, дорогой, с голубыми жилами, проступающими сквозь его белую шкуру, и видно было, что он умчался бы от всякого врага, если бы этот враг не сидел на нем. Его бег становился все медленнее и медленнее, несколько раз он споткнулся и наконец, тяжело застонав, упал с горлом, перегрызенным страшным зверем. С ним вместе упали и его всадники. Девушка быстро вскочила, но от ужаса, не будучи в силах бежать, прислонилась спиной к дереву, напоминая статую из слоновой кости, которые ставят в храме Истар. Павиан стал на четвереньки и хрипло залаял. Его гнев был удовлетворен смертью коня, и он уже хотел спешить за своей целебной травой, но, случайно взглянув на девушку, остановился. Ему вспомнилась молодая негритянка, которую он поймал недавно одну в лесу, и те стоны и плач, что вылетали из ее губ в то время, как он бесстыдно тешился ее телом.

И по-звериному острое желание владеть этой девушкой в красной одежде и услышать ее мольбы внезапно загорелось в его мозгу и легкой дрожью сотрясло уродливое тело.

Забылся и змеиный яд, и необходимость немедленно искать траву. Не спеша, со зловонной пеной желанья вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом. Ее губы вздрогнули, как у ребенка, видящего дурной сон, но изогнутые брови гордо нахмурились, и, протянув вперед с запрещающим жестом свои нагие красивые руки, она начала говорить быстро и повелительно. Она обещала подходящему к ней зверю беспощадную месть богини Истар, если только он посмеет коснуться ее одежд, и говорила о безжалостно метких стрелах слуг великого Ганнона.

Кругом шелестели деревья, беспечно кричали птицы, и спасенья не было ниоткуда. Но змеиный яд делал свое дело, и, едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь, и он судорожно забился, ударяясь головой о камни и цепляясь за стволы деревьев. Иногда неимоверным усилием воли ему удавалось на мгновение прекратить свои корчи, и тогда он приподнимался на передних лапах, с трудом поворачивая в сторону девушки свои невидящие глаза. Но тотчас же его тело вздрагивало, и, с силой перевертываясь через голову, он взмахивал в воздухе всеми четырьмя лапами.

Почти обнаженная девушка, дрожа, смотрела на это ужасное зрелище. «Истар, Истар, это она помогла мне», – шептала она, озираясь, как будто страшась увидеть прекрасную, но грозную богиню.

И когда приблизились посланные на розыски карфагеняне, они нашли ее лежащей без чувств в трех шагах от издохшего чудовища.

III

Велик и прекрасен могучий Ганнон. Это к его шатру привели судить найденную девушку.

Двенадцать великих жрецов стояли на ступенях его переносного трона, и сорок начальников отрядов окружали его рядами. Спасенная девушка, связанная, но по-прежнему гордая, предстала перед судилищем. Женщины бросали на нее злые взгляды, девушки отворачивались, и только одни дети, улыбаясь, протягивали ей цветы. Да сам Ганнон был спокоен и ясен, как обыкновенно, и ласково гладил своей изнеженной тонкой рукой маленькую ручную обезьянку, приютившуюся на его коленях. Один из жрецов встал и, потрясая рукавами своей хламиды, на которой были вышиты звезды и тайные знаки, начал речь: «О прекрасный Ганнон, возлюбленный богами, вы, жрецы Амона и Истар, и ты, знаменитый народ карфагенский! Все вы знаете, что сегодня лесной дьявол в образе страшного зверя умчал далеко в лес эту девушку, дочь великого вождя. Найденная, она лежала без чувств на траве, и ее одежда была разорвана, обнажая тело. Нет сомнения, что ее девственность, которой домогались столько знатнейших юношей, досталась страшному зверю. Ни из древних папирусов, ни из рассказов старцев мы не знаем случая, чтобы дьявол владел девой карфагенской. Эта первая должна умереть, тело ее – быть брошено в огонь и память о ней – изгладиться. Иначе ее дыхание смертельно оскорбит достоинство богини Истар». Он кончил, и одобрительно наклонили головы другие жрецы, потупились начальники, недовольные, но не знающие, что возразить, и в дикой радости завыл народ. Всегда приятно посмотреть на прекрасное девичье тело, окруженное красными змейками пламени. Но не так думал Ганнон.

По выражению глаз и по углам губ связанной девушки он видел, что жрец был не прав и что лесной дьявол не успел исполнить своего намерения. Его опытный взгляд изысканного сластолюбца не мог ошибиться. Но открыто противоречить жрецам было опасно, следовало употребить хитрость. Мгновение он был в нерешительности, но вот его глаза засветились, на губах заиграла загадочная улыбка и, слегка наклонясь вперед, он сложил руки на груди, как бы предвкушая самые сокровенные тайны, как бы предвкушая какое-то удовольствие. «Великие жрецы, знающие самые сокровенные тайны, и вы, доблестные военачальники, в дальних странах прославившие имя Карфагена, я удивлен свыше меры вашей печалью. Почему вы думаете, что богиня оскорблена? Разве не проявила она во всем блеске свою силу и власть? Разве она не явилась на помощь любимейшей из своих дочерей? Лесной дьявол был найден мертвым, но на его теле не было ни одной раны. Кто, кроме богини Истар, поражает без крови, одним дуновением своих уст? Мудрые предки учили нас, что только для достойнейших боги покидают свои небесные жилища и вмешиваются в земные дела». Он подумал и неожиданно для самого себя добавил с грациозной улыбкой и красивым движением руки: «И эту девушку, отмеченную милостью богини, я, Ганнон, властитель всех земель от Карфагена до Великих Вод, беру себе в жены». И он не раскаялся в своих словах, увидя, каким нежным румянцем внезапно покрылись щеки его избранницы, какой радостный и стыдливый огонь зажегся в ее прежде надменных, теперь смущенных и благодарных глазах. Народ снова завыл от радости, на этот раз восторженней и громче, потому что, хотя прекрасное зрелище и ускользнуло от него, он знал, какими великолепными подарками, какими царскими милостями будет сопровождаться свадебное торжество. Хмурые жрецы не осмелились возражать. Если Ганнон опасался их влияния, то они чувствовали перед ним прямо панический ужас.

IV

Быстро упала на землю темная, страшная африканская ночь, и дикие запахи бродячих зверей сменили запах цветов и трав. Словно грохот падающих утесов, неслось рыканье золотогривых голодных львов. Отравленные стрелы нубийских охотников держали их в стороне от лагеря. Иногда раздавался мгновенный пронзительный стон схваченной во сне лани, и ему вторил хохот гиен. Над лесом видно было большую желтую луну. Неслышно скользила она и казалась хищником неба, пожирающим звезды. Свадебный пир был окончен, факелы из ветвей алоэ потушены, и пьяные негры грузно валялись в кустах, возбуждая презрение воздержанных карфагенян.

В белом шелковом шатре ожидал Ганнон свою невесту, тело которой искусные рабыни умащали волнующими индийскими ароматами. Золотым стилем на восковых дощечках он описывал пройденный им путь и отмечал количество купленной и отнятой у туземцев слоновой кости. Мечтать и волноваться в ожиданье первой брачной ночи было не в его характере. Медленно, отпустив рабынь, шла юная невеста, направляясь к заветному шатру. Волнуясь и краснея, повторяла она про себя слова, которые должна сказать, войдя к своему жениху: «Вот твоя рабыня, властитель, сделай с ней все, что захочешь». И мысль о том, что будет дальше, розовым туманом застилала ее глаза и, как пленную птицу, заставляла биться сердце. Внезапно перед ней зачернелся какой-то странный предмет. Подойдя ближе, она поняла, в чем дело. Озлобленные карфагеняне отрубили голову у мертвого павиана, и, воткнутая на кол, она была выставлена посреди лагеря, чтобы каждый проходящий мог ударить ее, или плюнуть, или как-нибудь иначе выразить свое презрение. Тупо смотрели в пространство остекленевшие глаза, шерсть была испачкана запекшейся кровью, и зубы скалились по-прежнему неистово и грозно. Девушка вздрогнула и остановилась. В ее уме снова пронеслись все удивительные события этого дня. Она не сомневалась, что богиня Истар действительно пришла ей на помощь и поразила ее врага, чтобы сохранилась ее девичья честь, чтобы не запятнался древний род, чтобы сам прекрасный, как солнце, Ганнон взял ее в жены. Но в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с Необорной и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие кровь виденья окружают его? Страшно умереть в борьбе с богами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний.

Порывистым движением девушка наклонила свои побледневшие губы к пасти чудовища, и мгновенный холод поцелуя остро пронзил все ее тело. Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным падению многих вод, и, когда наконец она отшатнулась, она была совсем другая.

Не спеша, по-новому спокойная и задумчивая, она продолжала свой путь. Ее щеки больше не пылали и не вздрагивало сердце, когда она думала о Ганноне. Первый девственный порыв ее души достался умершему из-за нее лесному дьяволу.

ПРИНЦЕССА ЗАРА

– Ты действительно из племени Зогар, что на озере Чад? – спросила старуха, когда ее спутник вступил в полосу лунного света.

Не отвечая, он откинул ткань, скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под темной бронзовой кожей родившегося в Африке араба. Открылся и священный знак на лбу, даваемый только особенно важным посланцам. Он успокоил подозрительность старческих дум.

– Ну, хорошо, – бормотала старуха, – я знаю, что людям из племени Зогар можно верить. Это не то что наши занзибарские молодцы. Их бы уж я не повела в покои принцессы Зары. Что для них дочь великого бея? Товар, каким они нагружают свои суда для отправки в Константинополь. Но ты показал мне амулет, который заставил биться мое старческое сердце. Ведь я тоже с озера Чад. Да и червонцы твои звончей и полновесней наших, сплошь опиленных иерусалимскими ростовщиками.

Ее спутник не отвечал ни слова, был бледен и, казалось, напряженно думал о чем-то. Они осторожно крались вдоль стены по мощенному белыми плитами двору занзибарского дворца.

Где-то совсем около них, невидимый, глухо клокотал океан, и неподвижный воздух тропической ночи был напоен его свежим дыханием. Лунный свет серебряными полосами ложился на влаге черных бассейнов и отсвечивался в каплях, застывших на розовом мраморе ступеней. Звезды наклонялись близко-близко и были лживы и уверенны, как очи девушки, которая согрешила и хочет скрыть свой позор. Зачем в этот мир роскоши и греха пришел обитатель широких равнин и зеленых дебрей, воин стройный в ожерелье из львиных зубов?

Давно спутаны страницы в книге судеб, и никто не знает, какими удивительными путями придет он к своей гибели.

Вот перед путниками зачернела арка и маленькая дверь, ведущая в девичью половину гарема. Два условных удара бронзовым молотком, сверкающие зрачки молодой негритянки, и они вошли. Было тускло красноватое пламя светильника, но и оно позволяло разглядеть сказочное богатство персидских ковров, украсивших стены и пол, сиденья сандалового дерева с инкрустациями слоновой кости, небрежно брошенные музыкальные инструменты и фразы святого Корана, зеленой эмалью начертанные на золотых щитах.

Неподвижный и легкий, стоял аромат мускуса, индийских духов и юного девичьего тела. Принцесса Зара, вся закутанная в шелка, сидела на низкой и широкой тахте. Казалось, не для любви, а для чего-то высшего были созданы ее неподвижные, точно из коралла вырезанные губы, слишком тонкий стан и прекрасные глаза с их загадочно-печальным взглядом. На руках, обнаженных по локоть, позванивали золотые чеканные браслеты, и узкий обруч поддерживал роскошную тяжесть темных кудрей. Статный пришелец понял, что он не ошибся, придя сюда.

Склонившись, срывающимся от волнения голосом он просил принцессу удалить женщин, потому что только наедине он мог открыть ей свою великую тайну, от дымных озер и опасных долин приведшую его в Занзибар. Ничего не ответила Зара, но старуха заторопилась, увлекая за собой невольницу.

– Не бойся ничего, дитя мое, – шептала она принцессе, – он не сделает тебе дурного. Людям из племени Зогар можно верить.

И скрылась, подобострастная, с успокоительными подмигиваниями и смешками, и, как покорная собака, последовала за ней негритянка.

Пришелец и Зара остались одни.

– Кто ты, – спросила Зара тихо, так тихо, что можно было только догадаться о красоте и звучности ее голоса, – кто ты и зачем ты пришел?

И, содрогнувшись, ответил ей высокий пришелец: