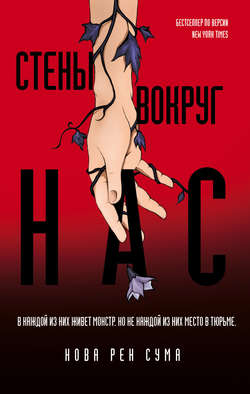

Читать книгу Стены вокруг нас - Нова Рен Сума - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть III. Ви

Грязь и гниль

ОглавлениеДа, зрители от меня без ума.

Ничего странного в том, что они поднялись с мест, аплодируя мне. Это вполне естественно. Они всегда рукоплескали Ори после выступления. Только три года назад ее арестовали. Все произошло накануне весеннего спектакля, в котором она должна была танцевать партию Жар-птицы. А потом все от нее отвернулись, и родители заставили меня прервать с ней всякое общение и настояли, чтобы я пошла на похороны тех девочек. Даже наша танцевальная студия чуть не закрылась. Но до всего этого зрители чествовали ее именно так.

Важнее всего, как ты выглядишь. Глубже никто не заглядывает. Стяни волосы в пучок, воткни в него побольше шпилек, нарисуй на глазах длинные стрелки, оденься понаряднее – лучше всего что-нибудь неяркое, в пастельных тонах. Притворись милой девочкой, и никто не узнает, что скрывается за этим фасадом. По крайней мере, со мной все было именно так.

Если бы они умели смотреть в душу, то сразу бы увидели – Ори была хорошей. Она обожала танцевать, ей даже музыка не требовалась, она вполне была способна сплясать на тротуаре. Обувь она терпеть не могла, и пусть кто-то увидит мозоли на ее ступнях. Однажды я случайно переехала кошку, так Ори разрыдалась, заставила меня остановиться, выскочила на дорогу и завернула кошку в свое пальто. Она сидела с ней на обочине, пока та не издохла. Пальто, конечно, пришлось сдать в химчистку. Я все это время ждала в машине.

На суде не желали слушать подобные истории.

Потому что все дело во внешности. После смерти Рейчел и Гэрмони с лицом Ори что-то произошло. Я стараюсь не думать и не вспоминать об этом дне – лучше не надо, но ее лицо неуловимо изменилось. Щеки впали, глаза потеряли блеск и помутнели, а рот так и остался приоткрыт, наверное, от ужаса. Ее отцу не по карману был дантист, и все заметили кривые зубы. Если уж люди решат, что в тебе сидит нечто страшное, они отыщут уродство и в твоем облике.

К тому же все думают, что те, кому нелегко пришлось в жизни, больше других способны на ужасные поступки.

Семья Ори к числу благополучных не относилась, в отличие от моей. Взять хотя бы район, в котором она жила. Мамы у нее не было, а насчет отца у многих имелись вопросы. Моя мама, например, часто спрашивала Ори: «Где твой отец? Когда ты его видела в последний раз? Он хоть дома-то бывает? Кто за тобой присматривает?» Как будто это имело значение. Я сто раз ей объясняла, что отец Ори – дальнобойщик, он по нескольку недель не бывает дома. А может, и не объясняла. Не помню. Наверное, просто отмахнулась, сказала, что не знаю. Мама всегда говорила, что без присмотра дети чудовищно распускаются. Вы только газеты почитайте, что творят подростки!

А я ее привечала! Она у нас и обедала, и ночевать оставалась. Моя мать много чего талдычила в таком духе – и всегда беспокоилась о своих дорогущих простынях, – но дело в том, что многие взрослые рассуждали, как она. После той истории все сошлись на том, что Ори всегда была жуткой девицей, припомнили множество мелочей – все один к одному. Однако со мной все было не так просто.

Финальный выход. Танцоров благодарят аплодисментами, им дарят цветы. Надеюсь, кто-нибудь додумался купить мне букет.

Я выхожу одна. Пытаюсь вновь вызвать в себе чувство, согревшее меня во время танца, – радость танцевать для всех этих людей, но внутри ледяной холод. Я опять в пустом туннеле, в конце которого ждет смерть.

Кулисы закрываются, танцоры отступают за складки пыльного бархата, у всех на лицах теплые отблески – облегчение после удачного спектакля. Зрители не потянулись к выходу во время скучного затянутого адажио, никто из балерин не упал и не сломал ногу, крошка-тюльпан из первого ряда не задела при вращении тюльпан из второго ряда, как раз за разом случалось на репетициях, после чего обе тюльпашки заливались горючими слезами. Никого не стошнило. Никто не поджег театр. Никто не нашел два мертвых тела позади театра и не побежал, оглашая воздух криками: «Звоните в полицию!»

Мы постарались на славу. Занавес сомкнулся, и балерины кинулись обнимать и целовать друг друга в щечки, как будто они в Париже. Они хихикали, кружились, взявшись за руки, как дети. В сущности, они и были детьми.

Я не целую ничьих щек и не кидаюсь в объятия.

Иду все дальше от сцены в глубь кулис. В руках у меня цветы. Мне надо побыть одной.

Я выдыхаю, только добравшись до задника – две бархатные занавески прикрывают бетонную стену. Спрятавшись за ними, я словно растекаюсь медузой на жарком пляже. Я станцевала. Все прошло без сучка без задоринки, мои мечты сбылись, хотя я не заслужила даже права мечтать об этом.

Опускаюсь на колени и прячу лицо в складках пачки. Сжимаюсь в комок, открываю рот и… И ничего. Ни звука. Боль засела во мне раскаленной иглой, как будто под ребра всадили нож. С тайным наслаждением представляю, как нож разрезает платье и кожу, режет мышцы, сухожилия… Лезвие доходит до самого нутра.

Переворачиваюсь. Сажусь на пол спиной к стене. Плевать, что костюм испачкается. Пачка мне не нужна. В Джульярде полно пачек. У меня все будет отлично. Никто ни о чем не догадывается.

Подходит Сарабет – из-под кулисы появляются огромные, как ласты, ступни. Ее ни с кем не спутаешь, хотя лица не видно.

– Ви, это ты? Ты растеряла все свои букеты.

Я и сама не заметила, как выронила их. Мне надарили столько цветов. Обнесли сад какой-нибудь старушки?

Мычу что-то невнятное. Зрителям из зала не видно, но кулиса здесь потертая, выцветшая. Никакого тебе бархатного блеска. И воняет мокрой псиной.

– А мне мама тоже букет подарила, как у тебя! – бубнит Сарабет, пытаясь пролезть ко мне за кулису. – В смысле, не розы. Не как у тебя. В смысле, я же не соло танцевала. Но все равно приятно, что мама мне букет принесла. Правда, Ви?

Знаю, Сарабет считает себя моей лучшей подругой, хоть мы ни разу это вслух не проговаривали, но она совершенно не чувствует, что иногда меня надо просто оставить в покое.

Никакого такта.

Ори была совсем другой. Однажды после занятий она обнаружила, что я рыдаю в репетиционном зале. Нам было лет по двенадцать или тринадцать. Ори тихо подошла, чтобы не напугать меня, села рядом и легонько стала рисовать что-то пальцем у меня на спине. Я любила, когда она так делала, если оставалась у меня ночевать и мы спали в одной постели.

– Что случилось, Ви? – спросила она.

А еще Ори знала, что от рыданий я иногда начинаю икать, и не смеялась, когда икота и впрямь нападала.

Понять, почему я плачу, было несложно. Мисс Уиллоу решила, что Ори пора вставать на пуанты. Ей предстояли уроки с другой программой и дополнительными занятиями три раза в неделю. Меня не взяли: рано, мол. Мисс Уиллоу велела мне укреплять лодыжки. У Ори лодыжки сформировались, а мои, еще детские, напоминали переваренные макаронины.

Любая другая подружка похлопала бы по плечу в утешение и сказала, что все получится. А Ори дала мне слово и сдержала его – как всегда. Она пообещала, что не встанет на пуанты без меня. И она ни разу не надела пару первоклассных пуантов, что ей подарила мисс Уиллоу, ведь отец Ори никогда бы не смог себе такие позволить, пока у меня не появилась моя собственная первая пара шелковых танцевальных туфелек.

До сих пор помню ее чуткие пальцы на моей спине. Ее щеку, прижатую к моей. Ее слова.

– Мы все будем делать вместе. Я подожду, пока мисс Уиллоу скажет, что ты готова.

И она ждала. Ждала шесть с половиной месяцев, пока окрепнут мои лодыжки.

И ни разу мне это не припомнила.

Сарабет подобрала мои розы. Мне надарили кучу цветов, зал был переполнен.

– Брось, Сарабет. Плевать мне на букеты.

– Ну, ладно… Ви, ты танцевала просто супер! Все в восторге!

– Знаю.

– А! Понятно.

Она умолкает. Я поглаживаю пальцами кулису. Ее уродливая изнанка видна только мне.

– Выходи, Ви. Там Томми ждет. Ты сказала, что вы расстались, а он пришел. У нас вечеринка намечается. Тебя тоже пригласили, у тебя ведь сегодня выпускной спектакль. Будешь почетной гостьей.

Любая из выпускниц балетной школы была бы почетной гостьей на этой дурацкой вечеринке. Но Сарабет еще не доросла.

Я отодвинула кулису. Сарабет вручила мне цветы, которые успела собрать, а потом вдруг пискнула и неуклюже замахала руками. Она всегда так визжала, если вдруг залетал мотылек. Была бы нормальная, открыла бы молча окно, да и все.

Хотя в этот раз испугалась она не мухи. Один из букетов в моей руке был насквозь мокрым, но не от воды.

С цветочных стеблей стекали красные липкие капли, похожие на сироп. Они капают, капают, пачкают все вокруг. Цветы кровоточат. Я вся в крови.

Окоченев от ужаса, медленно опускаю голову. Перед глазами все плывет, но я усилием воли навожу резкость. Постепенно приходит понимание. В моих руках сверток из нежно-розовой бумаги, а внутри всякий бред: бумага, тряпки – похоже, разодранная на полоски белая футболка. Все пропитано кровью.

Руки безвольно опускаются, цветы летят на пол, а вместе с ними и эта дрянь. Какой-то ночной кошмар. Брызги крови попадают на стену, на кулису. Мои пальцы все в липкой красной жидкости. Сарабет отшатывается, задыхаясь. Струйка крови бежит у меня по бедру, по коленной чашечке, срываясь, капает на носок пуанта. Я смотрю на него, будто в трансе. Сладкий запах говорит мне о том, что кровь ненастоящая. Уж тот дух я никогда не забуду.

– Божечки, – шепчет Сарабет. – Божечки мои!.. Ви, какой ужас!

Она вытягивает руку, указывает окровавленным пальцем на пол.

Там валяется карточка из цветочного магазина. На таких пишут пожелания. Ни я, ни Сарабет не отваживаемся нагнуться и поднять ее.

– Кто-то подарил тебе такой букет?

– Нет, я сама его себе преподнесла!.. Какие-то твари решили пошутить. В лицо сказать не могут, решили напакостить.

– Что сказать, Ви?

Мама дорогая, вот куриные мозги. Мне даже стало ее жаль.

Смотрю на Сарабет в упор, пока она не отводит глаза, покраснев. Вспомнила наконец-то.

Но как это могло произойти? Невозможно, невероятно! Тех, что способны были выкинуть что-то подобное в вечер моего триумфа, нет на свете. Рейчел и Гэрмони мертвы. Все знают: Ори их убила. Убила их из-за меня. А потом погибла сама.

Самое странное, что я не могу вспомнить, как этот букет оказался у меня в руках. Некоторые бросали цветы мне под ноги, некоторые подходили и вручали их, при этом обнимали меня, поздравляли. Все в открытую, на глазах у зала.

Лица сливались. Улыбки – все они улыбались, кислое дыхание, запах мятной жвачки, запах табака. Никто не походил на человека, способного всучить сверток с тряпками и рваной футболкой, пропитанный фальшивой кровью, при этом улыбаясь и говоря комплименты. Никто из тех, кто остался в живых.

По спине ползет мороз. Вспоминаю, как искала глазами Ори – не тех двоих, а только ее, Ори, – стоя за кулисами перед выходом. Я чувствовала, что она среди зрителей, хотя и знала, что это невозможно. Тоненький голосок в голове говорил мне, что она в зале.

«Она была там сегодня, Ви. Она пришла посмотреть на тебя».

Да, Ори хотела вручить мне гадкий, отвратительный букет, она мечтала напомнить о себе. Она завернула его в розовую бумагу – мой любимый цвет – и спрятала среди складок карточку, которая лежала сейчас на полу. Мне была видна надпись на обороте: «Поздравляю с радостным днем!» Серебряные буквы на белом фоне. Обычная поздравительная открытка, которые бесплатно можно взять в цветочном магазине. Их подписывают, поздравляя с юбилеем или со свадьбой. Но за эту карточку заплатили отдельно или стянули тайком, ведь цветы к ней не прилагались. Интересно, подписали ее или нет? Надо посмотреть на обороте.

– Что на карточке написано? От кого она?

– Я к ней не притронусь! – Сарабет замахала руками, но я молча ждала, и она наклонилась и подобрала ее трясущимися пальцами. Перевернув, прочла надпись.

Ее глаза сказали мне все.

Иногда я забываю, что Сарабет тоже была здесь три года назад. Она занималась в той же студии, хотя к числу лучших учениц не относилась, слишком неуклюжая и пугливая. Ее ставили в последние ряды. Пусть мы никогда не обращали на нее внимание, но она там была. И все запомнила. Наверное, стояла среди зевак у полицейского кордона. Помню, кто-то пронзительно кричал, когда полицейские вели меня к машине, чтобы отвезти домой. Потом мне рассказывали, что какая-то девушка упала в обморок при виде крови, залившей туннель под деревьями за театром. Может, это и была Сарабет? Поэтому она липнет ко мне?

Забавно, что кто-то может упасть в обморок, глядя всего лишь на место, где разыгралось двойное убийство – мертвые тела, накрытые одеялом, торчащие из-под него ноги. А если бы она видела, как все произошло?

Сарабет смотрит на меня круглыми глазами и шелестит:

– Знаешь… какая подлость! Кто мог такое сотворить?!

У меня не хватает духу кивнуть. Я-то знаю, что заслужила.

– Слушай, Ви, нам нельзя в таком виде на вечеринку.

Она все еще полагает, что я пойду.

– У нас как будто месячные начались.

На месячные непохоже. Мы будто совершили жестокое убийство и перемазались кровью.

– У тебя кровь в волосах, Ви. И у меня. Нам надо в душ и переодеться. Пойдем через служебный вход. Если мама увидит меня в таком виде, на месте скончается. Но зачем они подписались ее именем? Зачем притворяться Ори? Чего они добиваются?

Сарабет ждет ответа, будто я специалист по психологии.

Это не девицы из студии. Я слишком хорошо знаю почерк Ори.

Я способна одурачить зрителей, маму с папой, приемную комиссию в Джульярде – ведь они пришли в восторг от моего танца. Я исполнила для них танец Жар-птицы из балета Стравинского, который впервые поставили в 1910-м в Париже. Ори репетировала его три года назад, а я повторяла за ней все движения. Каждое па запечатлелось в моей памяти на веки вечные.

Однако Ори не обмануть. Она раскусила бы меня с первой секунды. Она прекрасно знала, что я собой представляю, и все равно – этого я никогда не пойму – дружила со мной, поддерживала, не предавала. Это я предала ее.

Вот и сегодня за белой пачкой, теперь залитой красным, за белым купальником, заляпанным кровью, Ори разглядела бы, что внутри, глубоко под кожей – уродство, подлые секреты, ложь. Сплошные грязь и гниль.