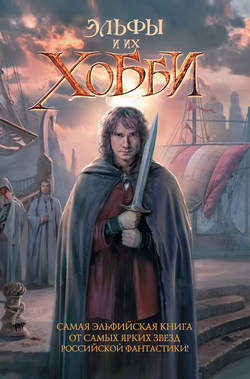

Читать книгу Эльфы и их хобби (сборник) - Андрей Уланов, Мария Галина, Наталья Щерба - Страница 5

I. Маяк на краю света

Юлия Зонис. Говорящий с ветром

Оглавление…И улыбнется нам в конце дороги

Товарищ Моргот, товарищ Моргот.

Карен Налбандян

В его сердце пел ветер.

«Се ра. Се ра шанс куо на мори».

Ветер пах пыльной травой, сухими пропеченным солнцем венчиками соцветий. Ветер пах горами в синей дымке, с белыми просверками ледников на вершинах. Се ра… Это было давно.

Малек на Лабад по прозвищу Синий Лис не любил вспоминать резервацию, потому что за воспоминанием всегда следовала боль. Лучше вспоминать интернат. Зачастую Малек так и делал, стоя на крыше переговорной станции, за низким железным ограждением.

В интернате их было всего семеро. Семеро мальчишек из разных концов страны, из трех оставшихся резерваций. Мужчины и женщины его племени редко рожали детей. Как шутили л’амбар – люди, смертные: «Остроухие плохо размножаются в неволе». Глядя на кипящую полосу прибоя внизу, в черных, обточенных морем камнях, Малек вспоминал интернат.

Если семеро мальчишек, детей вымирающего племени, живут в одном доме, логично предположить, что они станут друзьями. Однако было не так. Нижние, аль-ра, Дети Равнин, никогда не дружили с верхними, имман-ра, Детьми Гор. Да и между собой не слишком дружили.

Переводя взгляд с каймы белой пены, жмущейся к скалам, на высокое, чернильно-синее небо в белых крапинках звезд, Малек думал о Хорихе. Их с Хорихом забрали из одной резервации, расположенной в равнинных землях у подножия Хейт-ваан, Обрывистого Хребта. Их матери дружили, их отцы пасли скот на одной скудной земле. Их деды и прадеды входили в Совет племени. Но Хорих не был его другом. Хорих вечно был недоволен – кормежкой, учителями, запахом в дормитории. В черных глазах Хориха плясали гневные искорки, временами разгоравшиеся в темный огонь. Когда их с остальным классом возили на экскурсию в город, Хорих кривил губы и шипел: «Это не нам показывают их. Это им показывают нас. Диковинных зверюшек». Из семерых воспитанников интерната Хорих больше всего походил на л’амбар. Сними с него унылую школьную униформу – мешковатые брюки из бурой ткани и такую же куртку – и переодень в клетчатую рубашку и шорты, он вполне бы мог сойти за одного из тех пацанов, что пялились на их автобус из-за беленых оград. Если бы не чернота глаз, беспросветно-темных, без белка. У самого Малека в глазах плескалась чернильная синева ночного неба. У верхних глаза были пронзительно-голубые, как вода их горных озер, питавшихся от самих ледников.

И все же Хорих был примерным учеником, а он, Малек, не преуспел ни в одной науке, кроме той, ради которой их и собрали в интернат. Все они вырастут и станут переговорщиками. Их наймут богатейшие корпорации. Их будут использовать на правительственной службе и, особенно, в армии. Л’амбар не умели говорить с ветром, а их «радио» не умело хранить секреты.

Стоя на крыше переговорной станции и глядя то на бушующее внизу море, то на плоский, усыпанный валунами берег, то в небо, налившееся такой же, как у него в глазах, синевой, Малек пытался понять – почему он так часто думает о Хорихе? Может быть, все дело в том, как тот покинул интернат? Может, Малек ему завидовал? Может, надо было поступить, как Хорих, а не покорно сидеть на уроках, пялясь в окно на опадающую листву кленов и слушая монотонную бубнежку учителя? Может, не стоило пропускать мимо ушей все эти «кормишь их, кормишь двадцать лет… проклятые остроухие, когда же они, наконец, повзрослеют? Когда возьмутся за дело?» Может, не надо было покорно принимать назначение и ехать на островок в море Эккайя, на почти заброшенную переговорную станцию под дурацким названием «Жемчужная Гавань»? Самое смешное заключалось в том, что тут не было никакого жемчуга. Ни раковин жемчужниц, ни ловцов жемчуга, только военные самолеты и военные корабли.

Может, и надо было поступить, как Хорих. Иначе почему в последние дни он так часто думает о Хорихе?

* * *

Я обыграл толстого полковника в карты. Это было особенно приятно потому, что потливый жирный хрен никогда не упускал случая меня поддеть.

– Рихе, говорил он, – почему ты не носишь черные очки? Тебе надо носить черные очки, и тогда никто не поймет, что ты из рьеханов.

Р’ха – «Говорящие» – так он коверкал имя моего народа. За одно это следовало его обчистить и пустить голеньким плясать по палубе.

Смахнув со стола карты, полковник забормотал что-то о расписке. Я улыбнулся. Моя улыбка всегда нервировала л’амбар. Сами они гордо именовали себя людьми, не подозревая, что на нашем языке слово «л’амбар» означает не только «немой», но еще и «недоумок». И полковник был, конечно, неправ. Нацепи я хоть три пары темных очков, улыбка меня мгновенно бы выдала. Зубы у нас острее, чем у этих всеядных, пожирателей падали, клубней и травы. Даже их наука подтверждает, что травоядные всегда тупее хищников.

Полковник Такеси Того все же отдал мне деньги и, недовольно морщась, развернул на заляпанном столе карту. Махнув рукой, чтобы отогнать от лица наполнивший каюту табачный дым, он ткнул коротким и толстым пальцем в одинокий островок. Островок был частью архипелага с непроизносимым человеческим названием, но полковника интересовал только один порт. «Жемчужная Гавань». Еще одно недоразумение л’амбар. Никакого жемчуга там отродясь не водилось, и эти недоумки не понимали, откуда взялось такое название. Жемчужный, цвет жемчуга – серебристо-серый. Мои одноклассники были не слишком внимательны на уроках истории, а вот я времени даром не терял. В отличие от других островов архипелага, этот островок когда-то был частью полуострова – западной оконечностью континента, который мы считали своей родиной. Когда-то из его гавани на Запад уплыли белые корабли. С тех пор материки сдвинулись, и море затопило перешеек, стерев с лица земли поселки и города. Однако память моего рода оказалась воде не по зубам. Я помнил, как помнил мой отец и дед, и дед деда – тысячелетия назад огромный флот покинул Серебристую Гавань, и где-то за белой полосой прибоя и бесконечностью волн жили наши.

Перед отплытием тот, кто вел корабли, поклялся, что сожжет все суда и никогда не вернется на оскверненную землю. Он уплыл, уплыли и те, кто пошел за ним. Мы остались. Неверный выбор.

– У них там есть переговорная станция, – прокаркал мой полковник.

Голая электрическая лампочка под потолком мигнула и вспыхнула ярче. Каюта полковника была тесна, но все же он ухитрился впихнуть сюда эти вечные человеческие мементо, выцветшие фотографии в траурных рамках. Со стены над заправленной койкой смотрели женщины, дети, старики, позирующие перед одноэтажными домиками с плоскими крышами, с маленькими бассейнами, с уродливыми статуями божков. За рамку одной фотографии даже был заткнут сухой букетик какой-то дряни. Сентиментальность присуща сволочам, а мой полковник был той еще сволочью. Я знал это прекрасно, ведь он курировал меня последние пять лет.

– Рихе, ты должен нейтрализовать их переговорщика.

Еще он любил красивые ученые слова. Нейтрализовать… Обычно под этим подразумевалось «убить», но не сейчас. Просто заглушить. Я снова препогано ухмыльнулся. Заглушить – нет проблем. Недаром еще в интернате я был лучшим учеником в своем классе, хотя наставник и хвалил другого. Хвалил до того самого дня, когда…

* * *

Бессмертным нет дела до человеческих войн. Слишком краток и суетлив век л’амбар, сложно уследить за всеми их бессмысленными поступками. В тот год, когда родился Малек – один из последних отпрысков захудалого племени – как раз отгремела одна великая война. А когда их класс заканчивал обучение, на горизонте замаячила вторая. Малек мало знал об этой близящейся войне и вообще плохо различал смертных. Знал, что те, чьи налоги шли на его обучение, ходили в клетчатых рубахах и джинсах, жевали жвачку и очень любили свои права, обозначенные в конституции. Их противники говорили по радио лающими голосами. Их другие противники кричали еще яростней, и даже по радиоволнам доносился их неприятный рыбий запах, смешанный с запахом кишечных газов и горелой травы.

Неподалеку от интерната тоже были горы. Хорих, вечный заводила, прокопал ход под колючей проволокой. Как-то ночью все они, семеро мальчишек, сбежали. Миновав поля с шепчущей кукурузой, стали подниматься все выше и выше по узкой тропе между сосен. Белые камешки скатывались из-под ног. Светила луна. Воздух делался все холодней, а Малеку становилось все неуютней – он не любил высоты. Даже четверке верхних было, кажется, не по себе – они двигались плотной группкой, жались друг к другу и тихо переговаривались на своем щебечущем языке. Только Хорих бодро мчался вперед, прыгая с камня на камень и подставляя лицо луне. Когда, миновав опасный участок с осыпью, они выбрались на плоскую седловину, Хорих дождался Малека и тихо сказал ему:

– Знаешь, что там, на той стороне хребта?

Малек пожал плечами. Какое ему дело до той стороны хребта – вся его жизнь проходила в стенах интерната и на голой игровой площадке за учебным корпусом. Сейчас, на ветреном и холодном просторе, ему было зябко и хотелось вернуться в дом.

Глаза Хориха блестели, как вкрапления слюды в горной породе. Может, отражали луну, а, может, горели собственным внутренним огнем.

– Там военный аэродром, где испытывают новые модели истребителей. И переговорная станция.

При словах «переговорная станция» Малек чуть оживился. Может быть, его направят туда после окончания учебы?

– Слышал иногда рев в небе? Видел белые полосы над горами?

– Пойдем домой, – тихо попросил Малек.

Он дрожал от холода. Хорих презрительно улыбнулся. Острые белые зубы сверкнули.

– А где твой дом, аль-ра? Ты хотя бы помнишь, как наши предки получали имена?

Малек вздрогнул еще сильней. Найр-ха, Ритуал Посвящения, когда дети народа аль-ра уходили в бесконечные, заросшие травой равнины, и там встречались с ветром. Один на один, без свидетелей, и ветер принимал их, и давал им подлинное, настоящее имя.

– Ты не пойдешь на равнины, – проговорил Хорих, и это не было вопросом. – Ты не узнаешь, как тебя зовут на самом деле. Ты будешь, как раб, сидеть на переговорной станции и передавать сводки с цифрами и словами, значения которых не понимаешь. Ведь так?

Прежде, чем Малек успел ответить, Хорих развернулся и побежал вниз по тропе – только камни запрыгали из-под ног. Черная тощая фигурка в белом свете луны на горном склоне, и никого вокруг… Малек подумал тогда, что Хориху не надо уходить ни на какие равнины, чтобы остаться в одиночестве и говорить с ветром. Он всегда был один, даже рядом с другими. Как, впрочем, и любой из них, выживших, сумеречных… синдар? Кажется, так называли их народ когда-то, до того, как белые корабли покинули Серебристую Гавань. Но это было давно. Изменился их облик, язык и даже память, и только ветер все так же гудел над огромной равниной – некогда покрытой густым лесом, а теперь пустынной и голой. Покачав головой, Малек начал острожный спуск вниз, к душному теплу их неродного дома. И в этот миг ветер тихонько шепнул ему на ухо: «Прощай. Прощай навсегда, Синий Лис».

Больше они с Хорихом не разговаривали до того самого дня, когда…

* * *

В самый разгар нашей интересной беседы с полковником дверь каюты распахнулось. Из коридора пахнуло машинным маслом, а на пороге выросла широкая фигура. Фуражка с высокой тульей зацепилась за косяк и чуть не слетела у фигуры с головы. Фигура заругалась на лающем языке. Душка Отто, он никогда не стеснялся в выражениях.

Сняв фуражку с головы, оберштурмбанфюрер обтер потный лоб, шагнул в каюту и бесцеремонно отодвинул низкого и круглого полковника в сторону.

– Хорьхе, – сказал он, и шрам на его щеке забавно задергался в такт словам, словно издыхающий под каблуком червяк.

Отто был драчуном в студенческие годы, и шрамом его наградил какой-то безвестный противник, слишком хорошо владевший шлегером. Жаль, что не угодил в глаз. Хотя я не сомневался, что Душка Отто предусмотрительно нацепил защитные очки. Он всегда страховался и всегда падал на четыре лапы, с какой высоты ни швырни. В отличие от господина Того он мне нравился, хотя был куда большей сволочью, чем мой неказистый полковник.

– Хорьхе, скажи мне, что твое маленькое эльфийское сердечко трепещет.

Я кисло скривился. Когда меня называли эльфом, я хватался за пистолет – в самом буквальном смысле, за свой Вальтер П-38, который таскал уже года три.

– И с чего бы ему трепетать?

Отто расплылся в улыбке, отчего червяк на его щеке принял окончательно непристойные очертания.

– Совсем скоро мы встретимся с нашими союзниками.

Я картинно заломил бровь. Серьезно? Я должен радоваться встрече с авианосцами Ямато? Которых и было-то всего три штуки – империя, как ни пыжилась, не успела отстроить нормальный флот к началу кампании. Возможно, этого достаточно, чтобы захватить врасплох базировавшуюся в порту Жемчужной Гавани эскадру. Возможно. Однако для полномасштабного сражения с флотом моей дорогой бывшей родины силенок у «наших союзников» – соплеменников господина Того – было явно маловато.

Примерно в таком ключе я и высказался. Полковник и оберштурмбанфюрер переглянулись, и мне это обмен взглядами очень не понравился. Игра в гляделки завершилась тем, что полковник уставился в пол, а Отто театрально расхохотался.

– Нет, – сказал германец, продышавшись. – Я говорил не о военно-морском флоте Ямато, наш остроухий дружок.

Мои пальцы почти коснулись кобуры, когда корабль вдруг задрожал. Застонали переборки, палуба под ногами заходила ходуном. Будь наше судно легонькой яхтой, я решил бы, что мы попали под удар шквального ветра. Но «Окумия» был тяжелым крейсером, и, вдобавок, еще пару часов назад на море царил полнейший штиль. Какого?..

– Выгляни и посмотри, – ухмыльнулся Отто. – Выгляни, мальчик мой, и посмотри.

* * *

В тот день интернат наводнили люди в серо-зеленых армейских униформах. Может, пришельцев было не так уж и много – наверняка не больше двадцати – но их присутствие было громким, наглым и непривычным, поэтому казалось, что л’амбар повсюду. На самом же деле они, согнав учеников в один класс, оцепили школу, и внутри осталось лишь двое. Один высокий и костистый, и что-то неуловимое – легкая острота черт, чуть-чуть иной запах – показывало, что в жилах его течет сильно разбавленная кровь народа р’ха. Такие союзы случались еще в прошлом столетии, и лишь после великой войны их окончательно запретили. Возможно, прадед или прабабка высокого жили в той же резервации, откуда забрали Малека и Хориха. Жили тогда, и живут по сей день, а вот этому не досталось долгого века. Оттого такие полукровки были особенно злы.

Второй, низенький, одышливый, налившийся нездоровой кровью, был чистопородным л’амбар и поглядывал на товарища косо. Еще одна причина для ненависти.

Первого звали полковник Джефферсон. Второго – капитан Крик. Еще в аудитории остался наставник-переговорщик, Серкан но Лониль. Больше никого.

Полковник Джефферсон, сцепив за спиной длинные руки, прошелся перед грифельной доской. Он покачивал головой и был очень похож на богомола, которого Малек поймал однажды в степи.

– Надеюсь, мне не надо объяснять вам, – начал Богомол скрипучим голосом, – какие огромные деньги государство тратит на ваше содержание и обучение. Надеюсь также, что вам понятна важность задач, которые мы поставим перед вами в будущем, и в первую очередь необходимость хранить строжайшую секретность.

Малека тут же потянуло в сон, как и всегда, когда наставники говорили слишком длинно и скучно. Оттого-то он и считался худшим учеником в классе. Безразмерные человеческие слова просто не лезли в уши, а обучение проходило на языке л’амбар – это было одним из школьных правил. Может, дело в том, что в наречии р’ха просто не было тех понятий, что учителя пытались вдолбить в головы нерадивым ученикам.

Малек оглянулся на Хориха. Тот сидел за своей партой в правом ряду, ближе к двери, и слушал внимательно, как всегда. Только глаза у него блестели… нехорошо блестели, почти как той ночью на горе.

– Нам стало известно, что один из учеников школы сумел подслушать переговоры, ведущиеся на станции «Клифф-12», и что информация попала в нежелательные руки.

Он так и сказал «нежелательные руки». Малек глупо ухмыльнулся – ему тут же представился л’амбар с лишней парой рук. У л’амбар была длинная и острая физиономия полковника Джефферсона, и картинка вышла очень правильной – ведь у богомолов по шесть лап.

Полковник вскинул голову и обвел класс внимательным взглядом.

– Я хочу, чтобы тот ученик – или те ученики, которые в этом замешаны – сами встали и признались в совершенном преступлении. И далее, мне хотелось бы знать мотивы, подвигшие вас на предательство, и уяснить…

Человек не договорил, потому что Хорих медленно, с ленцой встал из-за парты и сказал:

– Это сделал я. А почему, ты все равно не поймешь, полукровка. Если уж кто тут и совершил предательство, то не я, а ты и такие, как ты.

В аудитории воцарилось молчание. Стало слышно, как бьется о стекло ошалевшая осенняя муха. И Малек понял, только сейчас понял, что все это серьезно, что это не шутка и не очередное испытание – как презрительно замечал Хорих, «проверка на вшивость». Что все так и есть. Се ра. Се ра, пропел ветер в его сердце, се ра, и оконные стекла задрожали под шквальным ударом. Малек еще успел подумать, что это, должно быть, ветер прощается с Хорихом – а может, рвется внутрь, чтобы пропеть обреченному сыну народа р’ха его подлинное и единственное имя…

Хориха в тот день забрали, и Малек больше о нем ни разу не слышал. Потянулись мучительные месяцы проверок, годы недоверия… и вот, война. Война все списала, потому что л’амбар не умели говорить с ветром, а их «радио» не умело хранить секреты.

А Хориха, наверное, казнили. Смертные очень любили казнить. Их жизнь, короткая, как пляска светляка, не имела для них никакой цены. Так почему же, стоя на крыше переговорной станции «Жемчужная Гавань» и глядя на фосфорический прибой, где миллионы и миллионы мелких существ растрачивали свой огонь на бессмысленное свечение, Малек так часто думал о Хорихе?

* * *

Это был смерч, но такого смерча я никогда не видел. Огромная воронка, перекрывшая полгоризонта и увенчанная короной лиловых молний. Молнии освещали море прерывистым светом, и поднятая в воздух водяная масса была полупрозрачна, как опал. Опал высотой с гору. Наш крейсер плясал на волнах, словно ореховая скорлупка. Матросы суетливо носились по палубе, разносились свистки и вопли офицеров. Самое жуткое в смерче было в том, что он ворочался над морем в полном беззвучии. Эти миллионы тонн воды должны были реветь, грохотать, безумствовать, как худшая из горных вьюг. Однако смерч молчал. Я оглянулся на полковника. Вцепившись в поручень и побелев до того, что сейчас вполне бы сошел за германца, Того отвалил челюсть и выпучил глаза. Стоявший рядом Отто казался невозмутимым. Он снова нацепил фуражку на свою густую черную шевелюру и смотрел на смерч, оценивающе прищурив глаза. Союзники, говорил он. Какие, Ульмо их побери, союзники могли устроить такое?!

К нам подбежал взмыленный вахтенный офицер и, пуча глаза совсем как Того, пролаял:

– Капитан просил уточнить приказ.

Отто царственно воздел руку, указывая на гигантскую водяную стену.

– Идем туда.

Офицер мотнул головой, словно его укусил москит, и умчался на мостик. Я ощутил, как губы невольно расползаются в усмешке. Самоубийство, но какое красивое. Да, Душка Отто знал толк в красоте. По лицу хлестнули водяные брызги. Я откинул голову и расхохотался, потому что это было весело, да, очень весело, господа!

* * *

– Эй, Малек!

Малек оглянулся. По имени к нему обращался только один человек – радист, веселый рыжеволосый парень из Яблочного Штата. Кажется, этому парню – Джеку, Джону? – было совершенно плевать на то, что рядом с ним работает нелюдь. Он даже, не боясь дурного глаза, показал однажды напарнику фотографию своей девушки: такой же курносой, рыжей и веснушчатой, и, наверное, такой же веселой. Джек-Джон принимал обычные радиосводки, отчеты метеорологов и прочую не засекреченную информацию. Малеку досталась более трудная миссия, и, вероятно, более почетная, только никто не спешил почитать его за выполненную работу.

– Мал, только что мне свистнули с метеостанции. Похоже, они засекли ураган, который движется в нашу сторону. Слезал бы ты с крыши.

Джек-Джон говорил, откинув крышку люка, ведущего вниз, в рабочие помещения. Из люка бил свет. Антенна за спиной человека начала низко гудеть. Малек ощутил странную щекотку, напряжение, разлитое в воздухе. По коже словно бежали электрические змейки. Гроза, похоже, и правда будет сильной.

Ковырнув ногой покрывающий крышу гудрон, Малек ответил:

– Сейчас спущусь.

– Ладно. Давай.

Человек скрылся в люке. Малек, сощурив глаза, всмотрелся в горизонт. Все та же полутьма-полусвет, фосфорическое свечение у самой кромки прибоя и чернильный мрак вдалеке. Ни шороха, ни дуновения, лишь чуть заметная дрожь – как будто мыльная пленка этого мира рвалась под напором изнутри. Немного похоже на то, что он когда-то чувствовал в Гранитных Зубцах… Откуда такие мысли? Р’ха хмыкнул. Вот так вспоминаешь, вспоминаешь и довспоминаешься до того, что стирается граница между настоящим и прошлым, реальностью и воспоминанием, и даже своей памятью – и чужой. Таков уж дар народа р’ха – в каждом из них, как солнце в капле воды, отражались все минувшие поколения.

Но это воспоминание принадлежало самому Синему Лису.

* * *

Мы шли сквозь огромную волну, раздавшуюся, словно воды Тростникового Моря в легенде л’амбар. Матросы старались не смотреть. Я не отводил глаз, но видел совсем другое. Вместо водяной стены с мертвецким лиловатым отблеском в глубине я видел вздыбившийся лед. Я видел воинов в светлых кольчугах, спотыкавшихся, падавших, резавших руки и ноги в кровь об эти острые льдины, и все же продвигавшихся вперед. Я видел оставшиеся позади тела с побелевшими лицами, с глазами, запорошенными пургой. Я знал имя – Хэлкараксэ – но не понимал, почему вдруг во мне проснулась чужая память.

А потом и это стало неважно, потому что мы миновали стену воронки, и я увидел корабли.

Они громоздились в водяном тумане, в самом зрачке смерча, как небывалый, всплывший со дна город. Черные бастионы над бастионами, ряды орудийных башен, дула бесчисленных пушек и дымовые трубы, закоптившие небеса до цвета грязного тряпья. От кораблей несло гарью и жаром, словно из жерла гигантской топки. И они были громадны – каждый раз в десять больше нашей «Окумии». Как они вообще держались на воде? Как эти плавучие крепости не переворачивались, не ломались пополам под собственным весом? Я не понимал.

Самое странное, что, несмотря на грубую материальность угольно-черных чудовищ, было в них что-то неверное, призрачное – словно, прорвавшись к нам из другого мира, они еще не до конца обрели плоть. Но даже в этом виде корабли были ужасны. Ужасны и прекрасны одновременно.

В дымовых тучах над ними парили аэростаты и низко гудели самолеты, похожие на стаи ос. Между машинами помельче виднелись темнобрюхие колоссы, мало уступавшие кораблям внизу. Бомбардировщики? Транспортники? Матки в осином рое…

Из-за плеча раздался хрипловатый голос оберштурмбанфюрера:

– Что, Хорьхе, хороши?

Я обернулся. Полковник, утратив дал речи, пялился на невозможную флотилию. Во взгляде Отто сияло торжество, но имелась там и немалая доля опаски. Что бы германец ни ожидал увидеть здесь, в зрачке смерча – получил он гораздо больше ожидаемого. Я облизнул пересохшие губы и спросил:

– Кто они?

Оберштурмбанфюрер осклабился:

– Сейчас увидишь, Хорьхе, сейчас увидишь.

Оглянувшись через плечо, он проорал:

– Шлюпка готова? Шевелитесь, черти узкоглазые, мне не терпится поприветствовать наших союзников!

И снова мне почудился страх в его вечной браваде. Я покосился на полковника. Если он и обиделся на «узкоглазых чертей», то виду не подал. Узкоглазые, остроухие… я ухмыльнулся. Для Душки Отто, похоже, весь мир был большим зоопарком. И экспонатов в нем только что прибавилось.

Заскрипела лебедка – матросы спускали шлюпку. С удивительным единством они отворачивали лица от черной флотилии. Кое-кто делал знаки от дурного глаза. Эти жесты я успел хорошо выучить, ведь обычно ими встречали меня.

Шлюпка, плеснув, закачалась у правого борта. Отто, развернувшись, зашагал к трапу. Я пожал плечами и пошел за ним. Вода за бортом была свинцово-серой, глянцевитой и гладкой, словно залитой маслом. И еще – здесь не было ветра. Совсем. Ветер молчал.

* * *

…Тогда они с Хорихом еще жили в резервации. Неподалеку от общинного пастбища, за высохшим руслом реки, высились каменные зубцы. Серый гранит, пропеченный солнцем, отбрасывающий бледную тень на травяную равнину внизу. Протиснувшись в треугольную щель между двумя зубцами, где при любой жаре снаружи всегда было сыро и холодно, оказывался на маленькой полянке. Здесь росли папоротники и пахло землей и влагой, и сюда почти никогда не падал солнечный свет. Кругом поднимались каменные стены, а на стенах пестрели рисунки. Звери и птицы, и совсем непонятные твари с распростертыми крыльями, с узкими ящериными головами. Настоящие ящерки тут тоже водились – изумрудно-зеленые, с яркими бусинками глаз. Таких не встречалось на равнине снаружи.

Хорих вообще говорил, что это волшебное место, кусочек астар – былого. Говорил, что смертные сюда войти не могут.

И взрослые тоже не могли, но это как раз понятно – им ни за что бы не пролезть в тесную расселину между скал.

– Кто же оставил рисунки? – спрашивал Малек.

Хорих, сидя на корточках и водя пальцем по горбатой спине нарисованного бизона, спокойно отвечал:

– Такие же, как мы. Дети. Они ждали найр-ха, надеялись и боялись, и молились здесь своим детским духам. Потом, когда ветер называл им истинное имя, они забывали.

Малек наполовину верил, наполовину – нет.

А однажды Хорих добыл где-то синюю и черную едкую глину и сам сделал рисунок. На высоте глаз, на маленьком свободном участке. Он нарисовал синего лиса, бегущего по степи, и парящего в небе над ним черного коршуна, и сказал:

– Это будут наши тайные имена, до тех пор, пока ветер не откроет настоящие. Ты будешь Синий Лис, а я Черный Коршун. Никто, кроме нас, не должен знать. Поклянись.

И Малек поклялся. И Хорих тоже поклялся. Потом ему часто казалось, что Хорих забыл клятву. А вот Малек помнил. Никто не знал, что его зовут Синий Лис. Его звали Синим Лисом до сих пор, потому что ветер так и не дал ему истинного имени. И об этом не знал никто, кроме Хориха, но Хорих был мертв – а, значит, не знал никто вообще.

* * *

Я смотрел на татуировку на его щеке. Для этого приходилось задирать голову – он был намного выше даже немаленького Отто. Темные волосы без седины, правый глаз – цвета весеннего, набрякшего влагой льда. Левый глаз заменял механический протез, яркий сапфир в платиновой оправе. И эта татуировка… косой кельтский крест, солнечное колесо… свастика. На нем была фуражка с высокой тульей и черный мундир, так похожий и непохожий на мундир Душки Отто, что сразу становилось понятно, где копия, а где оригинал. Мне ни к чему было гадать по птичьим внутренностям или спрашивать у ветра, откуда принесло чужаков и кто они такие. Но Отто повел себя странно. Когда мы вошли в каюту, он замер у самого порога, вскинул руку в знакомом каждому салюте и проорал:

– Приветствую вас, партайгеноссе Штерненхиммель! Рад наконец-то лично встретиться с председателем общества «Ультима Туле», оказавшего столь значительную поддержку нашему делу…

Дальше я уже не слушал.

«Звездное небо». «Звездный свод». «Звездный купол». Хорошее имя для того, чей отец сам заделался звездой…

Татуировка искривилась – высокий эльда улыбнулся. И ответил на чистейшем германском:

– Благодарю, Отто. Особенно я благодарен за то, что ты привел мне свою ручную зверюшку.

Оба глаза – серый живой и пронзительно-синий механический – уставились на меня. И неожиданно мне стало пусто и холодно, словно ветер, певший во мне с самого рождения, ветер, рыдавший над равнинами задолго до того, как дед моего деда появился на свет – как будто этот ветер иссяк. Как будто его втянуло в неведомую межпространственную дыру, отрыгнувшую в наш мир черные корабли.

Я попробовал вспомнить хоть несколько слов на синдарине, но в голову не лезло ничего, кроме детской колыбельной. «А Элберет Гилтониэль…». Да уж. И тогда я сказал на языке тех л’амбар, что до сих пор считались моими согражданами, – хотя продали и предали меня так же, как я продал и предал их. Я сказал:

– Корабли должны быть белыми, Полуэльф. Зачем ты покрасил свои корабли в черный цвет?

Отто нервно дернулся. Он отлично понимал британский, но меня он не понял. А оберштурмбанфюрер, первая лиса, почетный диверсант и провокатор Третьего Рейха, очень не любил не понимать.

Высокий чужак прищурил правый глаз. Странно, что мысленно я называл его чужаком, хотя общей крови у нас было куда больше, чем у меня и смертных.

– Я не перекрашивал корабли, маленький авари. Я выполнил свое обещание и сжег белые корабли сразу после того, как мой народ ступил на землю Амана. Но это не означает, что я не желал вернуться и отомстить.

«Этола ар ачарна». «Вернуться и отомстить». Он перешел на синдарин. Я заметил не сразу, а, когда заметил, не очень удивился тому, что понимаю – ведь этот язык шелестел в моей крови вместе с тысячей других языков и имен. Зато Отто задергался сильнее и начал оглядываться через плечо – но тяжелая металлическая дверь каюты за его спиной уже захлопнулась.

Эльда улыбнулся и провел кончиками длинных и тонких пальцев по столу с расстеленной картой. Его кожа, казалось, чуть светилась в полумраке каюты. Высокая фигура в черном, с призрачно мерцающим лицом выделялась в сумраке так резко, что очертания других предметов терялись. Я лишь смутно различал кресло с высокой спинкой, горбатые тени приборов на столе и какую-то картину на стене… Парусник, море, небо с одинокой звездой… Память об его отце, Эарендиле?

Заметив, куда я смотрю, эльда кивнул:

– Ты прав. Сильмарилл. Для начала нам следовало вернуть сильмарилл. Моргот Бауглир не зря охотился за ним, как и большинство властителей Первой Эпохи. Тебе не представить, авари, какая сила кроется в этом камне. Он не просто светоч, а источник неисчерпаемой, первобытной, стихийной энергии, капля крови самой Эа. И мы сумели его вернуть.

Оберштурмбанфюрер испуганно вякнул:

– Партайгеноссе, не могли бы вы перейти на понятный мне язык?

Не обращая на смертного внимания, эльда шагнул ко мне. Боги, каким же он был высоким – на две головы выше меня! А ведь он тоже всего-навсего полукровка, бледная тень Перворожденных.

Владыка черных кораблей повел рукой.

– Все, что ты видишь, создано с его помощью. Мы копили мощь. Мы ждали. Мы искали союзников, а когда не могли найти, сами их создавали. Этот глупец… – он поднял подбородок, указывая на жмущегося к двери Отто, – …имеет наглость считать, что его фюрер купил нас. Предложил за содействие в войне весь западный материк. Все то, что осталось от нашей – твоей и моей – земли. Этот жалкий эдан даже не догадывается, что его организацию я придумал за один вечер за бокалом чудеснейшего вина. В прошлом году виноград на склонах Пелори уродился особенно сладким…

Он улыбался, называя имена, которые были для меня даже не памятью – легендой. Так, наверное, почувствовал бы себя смертный, отправившийся порыбачить на лодке и наткнувшийся на Левиафана. Он и сам был похож на Левиафана: невообразимо древний, со светящейся кожей и сердцем из чистого яда. Ветер, замолкший было во мне, проснулся и вздохнул – робко, как первый утренний бриз, чуть тревожащий листья акаций.

– На что он похож, ваш Аман? – тихо спросил я на языке, забытом дедом моего деда.

– Тебе не вообразить, авари. Тебе не понять. Мы сровняли горы с землей и подняли из земли новые горы. Там, где тянулись голые пустоши, мы отстроили города. Твердыни Форменоса не сравнятся даже с моей привратницкой. Мы создали небывалые металлы, легче воды и тверже алмаза. Мы сконструировали механизмы, которые и не снились смертным. Нам служат огонь и пар, мы подчинили ветер, и волны, и самый солнечный свет…

– Вы подчинили ветер?

Эльда снова улыбнулся. Свастика на его щеке дернулась, будто лапки издыхающего паука.

– Я осведомлен о твоем маленьком таланте. Какая-то мутация, должно быть. Никогда не слышал, чтобы эльдар, синдар или авари говорили с ветром… Хотя, конечно, при чем здесь ветер? Обычная передача мыслей на расстоянии.

Это все для меня и решило.

Отто у двери продолжал скулить и даже, кажется, потянулся к кобуре.

Интересно, неужели германец действительно полагал, что сможет убить того, кто прожил несколько десятков тысячелетий? Хотя потерял же он как-то глаз…

Мысль промелькнула и исчезла. Эльда все еще говорил. Я не слушал. Не слышал. Крепко зажмурившись, я призывал ветер.

* * *

Первый шквал обрушился на здание переговорной станции так неожиданно, что чуть не смел Малека с крыши. Р’ха удержался, вцепившись в железный костяк антенны, и на четвереньках пополз к люку. Люк не открывался. Малек ошалело оглянулся через плечо. Тьма над морем разверзлась, и из ее бездонной глотки пахнуло ледяным ветром. В ветре слышался голос, но Малек не успел разобрать, чей, потому что люк рвануло под пальцами. Крышка распахнулась, и рука Джека-Джона втащила его внутрь.

Оба кубарем скатились по скользкой железной лестнице. Стены задрожали от второго шквального удара. Свет замигал, и Джек-Джон проорал р’ха в самое ухо:

– Там настоящий ад! Метеорологи потеряли связь с самолетом. Последнее, что летчик успел им передать: «Я вижу вход в бездну, и он захлопывается». И еще нес какую-то чушь про черные корабли и ветер, посланный богом…

Малек отпихнул его трясущиеся, влажные от пота руки и встал. Голос в ветре крепчал, усиливался и нес слова: «Эдайн де фера. Эдайн фьорле. Иска мале пер тог сонновайр».

Предупреди авиацию. Предупреди флот. Добейте тех, кто останется.

Прощай. Прощай навсегда, Синий Лис.

«Се ра. Се ра шанс куо на мори».

Ветер безжалостно ломал стены переговорной станции.

Мальчик бежал вниз по освещенной луной тропе.

Потом мальчика не стало. Остался один ветер.