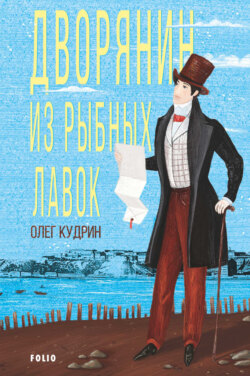

Читать книгу Дворянин из Рыбных лавок - Олег Кудрин - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

«Бастард» дюка де Ришелье, или «Как дела в Бильбао?»

I. Натан Горлис. Судьба

Броды. Начало

ОглавлениеНаум Горлис, взявший любимую жену Лию из славного рода Абрамовицей, проживал с нею и пятью детьми в городе Броды, что на самом краю австрийских земель. Он занимался торговлей и довольно успешно, что позволяло содержать семью да еще держать прислугу (причем из гоев). Абрамовицы в этих краях давно жили, уж и не вспомнить, с каких пор. А вот Горлисы переехали сюда из Виленских краев в те недавние времена, когда Речь Посполита была еще жива (хоть и еле дышала). От отца Науму остались небольшой фольварк на берегу славной речки Болдурки и семейное купеческое дело. Этой работы тогда многим хватало.

По примеру адриатических портов Австрии, Триеста и Фиуме Бродам дали права порто-франко. Что, не верите? Скажете, мол, неширокая и неглубокая Болдурка на Адриатическое море ничуть не похожа? Ну, ваша правда – ничего общего. И что с того? Броды стали сухопутным портом, в котором вместо торговых парусников – тяжко груженные телеги, идущие с севера на юг и с юга на север. Но более всего – с запада на восток и с востока на запад.

Местные конопля и лен, воск и мед, обработанные в Бродах и окрестностях. Поступающие через границу из Русланда меха, шерсть, щетина, перья, сахар, чай. И еще драгоценные камни – из глубин России, жемчуга – из далеких японских и китайских морей. А с запада прибывали лучшие ткани, промышленные товары, разные изысканные вещи и украшения. Когда ж начались наполеоновские войны, морские «континентальные блокады» – вот тогда наступил расцвет Бродов. Он стал самым, пожалуй, богатым городом Королевства Галиции и Лодомерии (так стало именоваться в составе Австрийской империи бывшее Рутенское воеводство Речи Посполитой).

Впрочем, постойте. Преувеличивать не будем. Наум Горлис был успешным человеком, но не богатейшим из местных купцов. Самые полноводные торговые реки обходили его стороной, лишь слегка омывая. Горлис держал несколько лавок как в самих Бродах, так и вокруг – в местечках поменьше. Занимался коммерцией по части продуктов и мелкой галантереи. Последним особенно гордился. Это было его придумкой, его находкой. Он покупал у рутенских крестьян изделия их ловких умелых рук – украшения для дома и двора, из дерева, кованого металла, шерсти, войлока, меха; игрушки, в том числе механические. После чего с женой, а потом и дочерями, добавлял им панского лоску и выгодно перепродавал. Причем не только в лавках, но и под личные господские заказы, в том числе – от польских магнатов, владевших здесь премногими землями.

Но не это, ох, не это было мечтой или даже мечтами Наума Горлиса. Их у него было две. Во-первых, он хотел настоящей большой торговли, совмещенной с промышленным производством. И еще – желал счастья еврейскому народу, такого, каким он его понимал, видел. Да, господа, Горлис-старший был горячим сторонником гаскалы, того, чтобы европейское Просвещение пришло в еврейские дома и навсегда в них осталось. Конечно же, не оскорбляя старую веру, законы, но дополняя их. Поэтому Наум хотел и всё для этого делал, чтобы его дети были одновременно и евреями, и европейцами.

Но вернемся к первой мечте о большой торговле и промышленном производстве. Вот, скажем, если посмотреть через границу, в подольских губерниях, отошедших недавно Русланду, росла прекрасная пшеница. И ею торговали исключительно в виде зерна. Что было попросту глупо. Зачем столько расходов на транспорт, когда зерно можно переработать на месте и дальше везти уже легкую вкусную вермишель? Это была его идефикс. «Надо делать вермишель!» – говаривал часто Наум. И не только говаривал, но и готовился к тому, чтобы начать делать. Он откладывал деньги, производил расчеты, приценивался к оборудованию, присматривался к поставщикам сырья и реализаторам продукции. Но, увы, каждый раз что-то мешало воплотить прожект. В последний раз – в 1809 году, когда уже всё было готово для начала его осуществления. И тут нежданно грянула австрийско-польская война. В которую вскоре ввязались и Франция, и Россия (обе – на стороне Герцогства Варшавского, хотя, если точней… Ну, в общем – сложно там всё было).

Как человек верующий, Наум стал подозревать, что, видимо, там, Наверху, почему-то не очень хотят расширения его дела. Но если так, то, может, к его сыну Натану судьба будет более благосклонна?.. О! Вот мы и вернулись наконец к Натану Горлису, со слов о котором всё начиналось.

Ну, конечно же, во всех своих дочках – Ривке и Ирэн, Сарре и Сесилии – Наум души не чаял. И, вы знаете, я скажу больше! Может быть, даже решусь заметить, что их он любил сильней, чем сына. Но всё же, всё же… Понимаете, слово «любовь», пусть даже и отцовская, здесь не совсем подходит. Наум обожал быстроглазых дочурок. Но Натан, Натан – это другое… Это была его отцовская надежда. На то, что Б-г, он же Бог, даст мальчику то, в чем, по большому счету, отказывал отцу – Удачу. Поэтому рождение Натана стало водоразделом в истории их семьи. Про любимых Ривку и Ирэн говорили: «Те, что до Натана». Про обожаемых Сарру и Сесилию: «Те, что после».

А вот из своего сына Наум целенаправленно растил не просто хорошего человека и правильного еврея, но идеального негоцианта. Что ж это означало? Что мальчик, конечно же, учился в хедере (Талмуд, алаха, лашон а-кодеш и прочая, прочая, прочая). Но кроме того изучал множество других предметов. Прежде всего – математику и деловодство, историю и географию (имея в сих областях преизрядные знания и большую библиотеку, отец сам учил сына). И конечно же – языки, языки, языки… Тут люди, хотя бы немного знающие быт Королевства Галиция, скажут автору – эка невидаль. В Бродах, дабы вести серьезные дела, нужно всякому знать пять-шесть-семь языков. Ну, вот считайте (лучше загибать пальцы, чтоб ничего не забыть). Прежде всего два еврейских языка – бытовой да Святой, из Писания. Конечно же, державный язык – немецкий (между нами говоря, тут тоже два несколько разных речения – бытовой, местный, и высокий, Hochdeutsch, но они всё же близки). Важным остается недавний державный – польский, на котором изъясняются многие богатые почтенные люди, магнаты. Далее – народный, рутенский, язык, которым пренебрегать также не можно, поскольку на нем общается преобладающее население галичанских краев. Ну и московская речь (некоторые еще говорили – москальская, но тем, кто общался с российским чиновничеством в Радзивиллах и не желал с ними ссориться, оное слово следовало забыть). А это – державный язык на необозримых просторах, начиная от Радзивилловской таможни и кончая Великим океаном (который также называют Тихим), и чрезвычайно полезное знание для ведения дел с тамошними деятелями.

Это всё, так сказать, обязательная лингвистическая программа в приграничных Бродах. Но, начиная с больших европейских войн, в которых Франция указывала, как всем следует правильно жить, стало несомненным, что без французского языка в серьезных делах теперь также невозможно. Начали учить Натана французскому. Но не только… После того как французский император Наполеон потерпел сокрушительное поражение от русского генерала Зимы, появлялись еще варианты. Было очевидно, что Австрия полностью вернет себе италийские территории. Значит, торговля с теми краями чрезвычайно оживится и итальянский не помешает. Однако, с другой стороны, ежели мыслить глобально, то понятно, что в Европе, а значит и мире, победила прежде всего Англия. И английский теперь более чем желателен (причем не только для тех, кто хочет знать всё о новинках лондонских денди). Наум собирался навесить на мальчика оба языка. Но тут уж Натан взбунтовался почище якобинцев, говоря, что у него нет ни свободного времени в дне, ни свободного места в голове. Так что от певучего итальянского пришлось отказаться.

Кстати, пением Натан тоже занимался (у него был абсолютный слух, что помогало хорошему произношению при освоении «двунадесяти языков»). И еще – танцами и европейским этикетом… Кто же учил его сим премудростям разной степени серьезности (а равно несерьезности)? Тут Наум очень гордился своей расторопностью и находчивостью, поскольку все эти предметы мальчику преподавала одна и та же бонна – фройляйн Карина (представляете, какая выгода за счет оптовой сделки!).

Карина была трансильванкой. Но довольно рано уехала в столицу и долго работала в Вене. Последние лет 10–15 была и гувернанткой, и стряпухой, и сиделкой у одной пожилой французской аристократки. Та бежала от революции и при этом сумела сохранить не только голову, но и кой-какие семейные драгоценности на ней и на шее. Поэтому жила в Австрии не так чтобы роскошно, но безбедно. Когда хозяйка умерла, то Карина решила, что денег, накопленных за годы честной службы, для обитания в пышной дорогой Вене у нее не так уж много. А вот для уютных зажиточных, однако куда более экономных Брод – в самый раз.

Карина, имевшая проблески венско-парижского лоска (каковой при внимательном отношении передается от человека к человеку наподобие зевоты), стала довольно заметной личностью в Бродах. Наведя справки о ней, Наум быстро смекнул, как ее знания и умения можно использовать на пользу своей семьи. После не очень долгой торговли об условиях работы Карина переехала в фольварк Горлисов, став учительницей Натана и его сестер. Кроме явной педагогической одаренности у нее было еще одно ценное дополнение: богатая библиотека, среди прочего завещанная хозяйкой. Там имелись ноты, французские романы, почти исключительно сентиментально-амурные, а также учебники французского языка, специально для нее купленные. По учебникам и под руководством хозяйки-француженки Карина выучила ее язык, что для трансильванки несложно. Причем с прекрасным, хотя и несколько устаревшим парижским произношением. Потом же долгие часы услаждала слух хозяйки чтением душещипательных и слезокапательных романов. Завидная старость – сидеть в кресле-качалке у большого окна, выходящего на Goldschmiedgasse[12], гладить любимую левретку, чуткую к каждому движению, и слушать сентиментальные романы, пробуждающие сладкие воспоминания…

Разумеется, отношение Натана к сей литературе было совершенно иным. Он и Тору читал как собрание войн, боев, сражений. Описание схватки Давида с Голиафом или побивание филистимлян ослиной челюстью знал наизусть, при произнесении этих слов испытывая приятную колющую дрожь в руках. Почему? Да потому что на лужайке перед Болдуркой не раз повторял – с максимальной приближенностью к описываемой реальности – сии подвиги. Причем пращу сделал саморучно (ну, ладно-ладно, не совсем сам, а под руководством Дитриха). А настоящую ослиную челюсть выменял у своего приятеля, рутенского мальчишки, в семье которого Наум закупал самые большие партии игрушек и прочих изделий.

Легко представить, какую тоску вызывала в Натане сладковатая любовная муть французских романов. Одно хорошо – когда мальчику бывала нужна некая помощь от сестер, он сажал их в кружок и живо, в лицах, изображал сюжет очередного романа, после чего они исполняли прошеное. Впрочем, не ранее, чем сюжет бывал рассказан до конца. Но, как часто случается в жизни, всякие мучения раньше или позже вознаграждаются.

Увидев книжицу, именованную L’Ingénu, histoire véritable, Tirée de Manuscrits du Père Quesnel[13], Натан поначалу лишь грустно улыбнулся: «Простодушный»! Ну как же знаем, знаем… Он любит ее, она вроде бы любит его, однако же не уверена, поскольку некто третий коварно говорит, что любит ее. Потом это всё еще в невероятных количествах воспроизводится и запутывается. А в конце все либо перемрут, либо переженятся, либо пополам того и другого… Хотя нечто подсказывало ему, что тут всё не совсем так. Он начал читать.

И не пожалел об этом. Манускрипт отца Кенеля, а на самом деле повесть некоего Вольтера, была великолепна: и смешная, и грустная, и злая, и лиричная. А главный ее герой, храбрый и доблестно наивный Гурон, долгие дни не давал забыть о себе ни на минуту. Натан спросил у Карины, нету ли в ее библиотеке еще чего-нибудь авторства Кенеля или Вольтера. Та ответила: увы. И этой-то книжки не должно было быть. Хозяйка ошибочно купила ее, обманувшись названием.

Натан огляделся вокруг и подумал, что ведь и опоясывающая явь в Бродах, Галиции да и всей Австрии, видимо, также не хороша. Всем тоже заправляют люди столь же лицемерные, лживые и циничные. Да еще в довершение всех неприятностей и благородных гуронов в окружающей действительности совсем нет. Впрочем, задумавшись глубже о закономерностях галичанского быта, мальчик решил, что для этой роли годятся и селяне-рутены. В ближайшую закупочную поездку он спросил об этом у своего приятеля (того самого, у которого выменял ослиную самсонову челюсть), красочно пересказав ему сюжет «Простодушного». Тот чуть не заплакал, слушая историю. А далее подтвердил: да, всё именно так, рутенские селяне столь же простодушны, смелы и благородны. И так же обманываемы окружающими их лицемерами, обладающими властью и не имеющими совести. В подтверждение рутенский приятель рассказал несколько легенд о местных героях-мстителях, таких убедительных, что Натан не мог не признать справедливости сих рассказов. Так младой поклонник Вольтера из-за отсутствия в Галиции и Лодомерии индейцев гуронов перенес свои симпатии на селян-рутенов. И теперь дружил не только с соучениками в хедере, но и с рутенскими мальчишками, у родителей которых его отец закупал рукодельные товары. Причем во втором случае приятельствование оказывалось интересней, потому что было более редким и отчасти даже запретным.

С наибольшим удовольствием Натан ездил в семью некоего Лютюка, делавшего механические игрушки, столь обаятельные и замысловатые, свидетельствующие о выдумке этого Лютака, что, взяв в руки, с ними трудно было расстаться.

«Талант, какой талант, – говорил Наум о сём человеке. – Ему бы в Вене поучиться да в Лондоне поработать. Да уж поздно».

12

Гольдшмидгассе, Аллея Ювелиров – улица в историческом центре Вены.

13

«Простодушный, правдивая история, извлеченная из рукописей отца Кенеля» (1767) – философская повесть Вольтера.