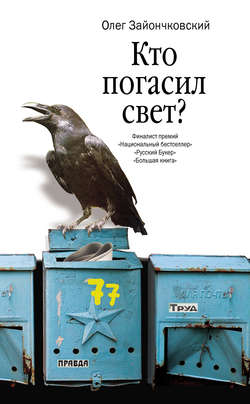

Читать книгу Кто погасил свет? - Олег Зайончковский - Страница 42

Кто погасил свет?

7

ОглавлениеДворничихи сделали свое дело. Скрежеща черствой лозой по асфальту и разметывая вместе с пылью и мусором нахальных, голодных поутру голубей, они вычистили дворы. Только дворничихи управились, как захлопали вразнобой подъездные двери, из домов посыпал неулыбчивый торопливый трудовой люд. Мужчины, выходя на улицу, проверяли ширинки, женщины поправляли в лифчиках свои груди и грудки, и все они припускали по тротуарам, прочь из квартала, к троллейбусным и автобусным остановкам, где машины едва успевали отчерпывать человеков и развозить по смрадным предприятиям – кто к каким принадлежал. В небе опять разгоралась лампа гигантского ростера; шумы нарастали; городское сало начинало постреливать. Скоро уже все звуки слились в мощном равномерном шкворчании.

А Урусов спал, пытаясь спрятаться под подушкой от наступившего дня. Сон его был некрепок и беспокоен, но Саша до последнего тянул с пробуждением. Только когда во двор приехала поливальная машина и замычала в голос, как глухонемой собиратель милостыни, тогда только Урусов досадливо поморщился и разлепил глаза.

Зеркало в ванной комнате не сохранило Сашин портрет даже во вчерашнем малоутешительном состоянии. Под глазами его проступили темные круги; контрастнее сделалась на лице паутина возрастных морщинок. Саша вздохнул, затуманив стекло зеркала, и выдох его, несмотря на пары зубного эликсира, был несвеж и отдавал табачной перекисью.

Выйдя на кухню и поставив греться чайник, Урусов распахнул окно. Летний день ворвался в помещение со всеми своими ароматами и звуками, едва не задув огонь на плите. В квартире сразу запахло «литейкой», свежеполитыми растениями и голубями; уши засверлило воробьиным чириканьем и похожим на него детским криком: казалось, по двору каталось множество маленьких несмазанных колес. Мир в отличие от Саши выспался и кипел жизнью.

Мысль поехать к Пушкину созрела как-то сама собой за кофе. Тем даже лучше было, что дорога предстояла неблизкая: Урусову необходимо было развеяться. В конце концов, жара не помеха для привычного человека, надо только надеть легкие пузырчатые штаны, майку без рукавов и плетенки на босу ногу. В холщовую наплечную сумку Саша положил сигареты, плавки (на всякий случай) и книжку в подарок психиатру, большому любителю переводных японцев.

Полностью экипированный Урусов сделал шаг в подъезд, и квартирная дверь, подгоняемая сквознячком, ободряюще поддала ему под зад. Не спеша – он ведь шел не на службу – Саша стал спускаться по лестнице. На полу-площадке между вторым и первым этажами, с тех пор как обленились городские письмоносицы, был учрежден подъездный почтамт. На урусовском ящике, как и положено, намалеваны были красной краской две семерки, но почему-то неодинакового роста: следом за большой и толстой шагала низенькая и худосочная. В маленьких иллюминаторах, проделанных внизу ящика, призывно белело газетное тело, поэтому Урусов остановился и достал специальный ключик, при помощи которого ежедневно вызволял непрочитанных девственниц из железного заточения. Покуда Урусов переселял газету из ящика в холщовую сумку, подъездная дверь каркнула; снизу послышались чьи-то трудные шаги и шумное дыхание. Это с рынка уже возвращалась тетя Поля Скворцова, Сашина соседка и в прошлом добровольная нянька.

– Здрасьте, теть Поль.

– Здравствуй, Шурик… здравствуй, милый… – Она старалась погасить одышку. – Хочешь молочка? Деревенское…

– Спасибо… – Саша отрицательно помотал головой… и неожиданно для себя спросил: – Теть Поль…

– Аиньки?

– Вы… ничего такого не слышали?

– Какого, милый? – Она поставила сумку на подоконник, пользуясь остановкой для роздыха.

– Я хотел спросить: вы не слышали, никто у нас вчера-позавчера не умер случаем?

– Господь с тобой! – тетя Поля перекрестилась. – С чего ты взял? Говорят, Тонька из сорок пятой плоха, так она каждый год помирает, как жара.

– А в других домах, не знаете?

Тетя Поля удивилась:

– А на что мне про них знать? Я до чужих домов не касаюсь.

– Ну извините, – пробормотал Урусов, – я, собственно, просто так…

Спрятав глаза, он заторопился вниз по лестнице.

– Да с чего ты взял-то? – донеслось до него сверху, но Саша уже выходил из подъезда.

Всякого, кто выходил в это время на улицу, жара укутывала сразу словно в тяжкий и душный тулуп. Граница тени была границей жизни: муха, севшая на асфальт, медленно кипевший и пригоравший по краям, погибала, не успев взлететь. Неосторожные женщины по самые пятки увязали каблуками в расплавленных тротуарах. Все в городе бежало от солнца – все, кроме несчастных одноногих растений и продавщицы горячего кваса, недвижно сидевшей на деревянном ящике. Но продавщица, должно быть, давно уже умерла и иссохла у своего кисло-сладкого источника, потому что толстые осы, разомлевшие от тепла и кваса, свободно гуляли по ее спине и плечам и даже забирались к ней за шиворот с намерением, вероятно, там угнездиться.

Поры Сашиного тела расширились так, что их при желании можно было прошнуровать. Главное было не делать резких движений – стараясь держаться тени, Урусов двигался по улице плавным ходом сомнамбулы.

Добравшись до трамвайной остановки, малолюдной в это время дня, он отнюдь не поспешил в первый попавшийся вагон. Как человек, располагавший своим временем, Саша мог позволить себе маленький каприз: усевшись с ногами на турникет в тени нависавшего вяза, он закурил и стал дожидаться того именно трамвая, в котором были бы на окнах занавесочки… Хотя бы занавесочки, потому что давно уже повымерли любимые Урусовым старые трамваи, те, с тяжелыми надбровьями, несколько насупленные с виду, но внутри приятно пахнувшие дерматином и озоном, – вечно искрившие и ломавшиеся городские тихоходы. В скорости они могли состязаться разве что с запряженными в колесные фургончики развозными лошадками, которые во времена Сашиного детства трусили еще иногда по обочинам проезжих улиц. Зато в трамваях этих можно было опускать оконные рамы и, высунувшись наружу, рвать на ходу с деревьев пыльные листочки. Можно было, подольстясь к вагонному богу, получить разрешение покрутить штурвал звонка. Трамваевожатые, хотя и превосходили обыкновенных людей значительностью, были тем не менее щедры душой. Чтобы разогнать дремоту, навеваемую неспешной ездой, они беседовали с пассажирами довольно по-свойски через вагонные громкоговорители, отнюдь не ограничиваясь объявлением остановок и пожеланиями удачи в дневных делах. Однажды – Саша сам был свидетель – вожатый во всеуслышанье сообщил какой-то даме, что у нее спустился чулок, и она не обиделась, а поблагодарила. С тех пор, увы, многое изменилось. Женщины все перешли на колготки, а трамваи стали несравнимо быстроходнее. Железные пути спрямились, разгладились; линия, по которой ехал Урусов, и вовсе, чтобы не снижать скорости, продергивалась местами в тоннели, за что горожанами была прозвана «метротрамом». Действительно, что-то было от метро в этих новых трамваях: вожатые в них вещали с казенными интонациями телефонных автоответчиков, а пассажиры сидели какие-то пустоглазые, иные – даже законопатив уши плеерами.

Итак, Саша дождался свою красно-желтую «шкоду» со «Сникерсом» на боку и ситчиком на окошках. Пугающе вдавив его в сиденье, машина запела, повышая тон, и, мягко посвистывая железом по железу, помчала Урусова едва ли не с быстротой мысли. Город, разомлевшим на жаре котом вытянувшийся вдоль Волги, от такой скорости смазывался в Сашиных глазах в длинные полосы. Лишь изредка ленивые зеленые лапы вскидывались, пытаясь, словно муху, поймать летящую «шкоду», но безуспешно. Нырнув под землю, трамвай, не замедляя бега, миновал Центральный район. Успел ли город почувствовать зуд у себя в паху, неизвестно, но вскоре «шкода» вместе с Урусовым обнаружилась непосредственно у него под хвостом. Пахло здесь соответствующе, потому что располагались в этих местах главным образом химические предприятия; даже «литейка», которую Саша вкушал в своем районе, могла бы тут показаться нежнейшим французским парфюмом.

– «Психбольница», – равнодушно прошелестело в вагонных динамиках. – Следующая – «Химзавод».

Никому, кроме Урусова, не понадобилось на выход у психбольницы. Трамвай для него единственного соизволил остановиться, но так спешил, что, закрывая за Сашей двери, едва не прищемил его сумку.

Сойдя на раскаленный бетон платформы, Урусов огляделся. Растительности здесь почти не было – она не выживала в соседстве с химзаводом, курившимся невдалеке странным ядовито-оранжевым дымом. Дым этот, казалось, давал свой цвет и яд червеподобной повилике, траве-убийце, пожравшей на земле всю зелень, но и повилика сейчас сохла и корчилась, выжигаемая солнцем. Ничто не разбавляло зловонной духоты воздуха, и ничто здесь не радовало глаз. С трех сторон Сашу обступала самая что ни на есть унылая промзона – с бетонными заборами, разновеликими трубами и увечными строениями, чьи тела изуродованы были многочисленными ампутациями и приделами. С четвертой стороны, то есть прямо перед Урусовым, тоже тянулся бетонный забор, поверху наращенный колючей проволокой. Но забор этот огораживал не промышленное предприятие, а как раз городской сумасшедший дом, куда Саша направлялся для свидания с Пушкиным.

Была своя эстетическая логика, хотя и мрачная, в том, что горожане отвели своим свихнувшимся собратьям такое суровое место жительства – где еще бедолагам так скорбелось бы об утраченном разуме? Здесь все как-то сразу настраивало на нужный лад: и этот слепой забор, и строгая проходная, и санитары с красными клешнеобразными кистями рук, которых Урусов встретил, миновав вахту. Хотя фамилия Пушкина действительно послужила для Саши пропуском на больничную территорию, санитары хищно на него зыркнули и проследили его подозрительными взглядами. Единственная дорога от проходной, ограниченная с обеих сторон выбеленными бордюрами, вела прямиком к главному корпусу – гладкостенному параллелепипеду, сложенному из серого кирпича. Перед зданием зачем-то был устроен плац с клумбой посередине, напрочь выеденной огнецветной повиликой и похожей теперь на догоравшее костровище. Взойдя на парадное крыльцо, обращенное к плацу и клумбе, Урусов попытался проникнуть в здание, но тщетно; ему не помогло ни нажатие кнопки звонка, приделанной сбоку от двери, ни стук кулаком, а потом и ногой. Чуть поразмыслив, Саша отправился в обход корпуса и скоро нашел другую дверь – поменьше, железную, со встроенным глазком посередине. В нее он забарабанил уже без стеснения и на этот раз имел успех: в зарешеченных окнах по обеим сторонам от двери показались чьи-то бледные лица и худые пальцы ответно застучали по стеклам. Спустя некоторое время дверь залязгала и отворилась; в ее проеме показалась женщина в халате цвета декабрьского утра.

– Вам кого? – спросила женщина не слишком любезно и блеснула на Сашу глазами, напомнив давешнюю старуху из квартиры самоубийцы.

Урусов чуть замешкался с ответом:

– Я… к Пушкину.

Женщина смерила его взглядом:

– Так бы и сказали.

– Я так и говорю.

Клавдия Петровна (а это была она) повела Урусова плитчатыми коридорами, отпирая и запирая за собой какие-то двери. Следуя за ней, Саша невольно озирался, но ни одной живой души не попалось им по дороге – только отдаленные неясные звуки, даже непонятно, голосов ли, слышались откуда-то. Наконец Урусов увидел дверь, обитую утеплителем, с лаконичной табличкой синего оргстекла: «Пушкин А.С.».

– Можно, Андрей Семенович? – медсестра вошла первой. – К вам тут вот… – она покосилась на Сашу. – Вы не его ждали?

Доктор спал, обмякнув в кресле. При звуках ее голоса он колыхнулся, разлепил веки и завращал глазами:

– А-а! – улыбка широкими волнами разошлась по его лицу: – А то кого бы я еще ждал! – И Пушкин протянул Саше пухлую влажную руку.

Клавдия Петровна, не говоря более ни слова, вышла, а Урусов, осмотревшись, присел на единственный свободный в кабинете стул. Он тоже улыбался, показывая свои желтоватые зубы.

– Ну, здорово, – повторил Пушкин, когда они остались одни.

– Здорово. – Саша продолжал улыбаться. – Я смотрю, у тебя дверь на вате… Неужели замерзаешь, Семеныч?

– А… это, – доктор покосился на дверь, – это звукоизоляция. Чтобы не слышать… Клиенты у нас беспокойные попадаются.

– Вот как… я не подумал… – Урусов посерьезнел. – Да, чтобы не забыть… – он запустил руку в свою сумку. – На, это тебе…

– Харуки Му раками… мерси… – Андрей Семенович заглянул зачем-то под обложку и убрал книгу в стол. Подняв глаза на Сашу, он окинул его цепким врачебным взглядом:

– Неважно выглядишь, старик… и отощал совсем… Ладно, давай рассказывай, что у тебя ко мне за дело.

Но Урусов отчего-то почувствовал неловкость. Встав со стула, он подошел к зарешеченному окну.

– Курить у тебя нельзя, конечно?

– Кури, я разрешаю… Так что у тебя случилось?

– Не знаю, как объяснить… – Саша вернулся к своей сумке и достал сигареты. – Кукарцев говорит, что все это чепуха.

– Нашел с кем советоваться. – Кресло под Пушкиным скрипнуло.

– Словом, мне кажется… – Урусов глубоко затянулся. – Мне кажется, что у меня проблемы по твоей части… крыша едет, или как это у вас называется…

– Слушаю… – Пушкин дотянулся до вентилятора и развернул его в сторону окна, чтобы выгонял табачный дым на улицу.

Сначала Саша рассказал ему, как и Кукарцеву, странную историю с ночным суицидом, а потом, слегка стесняясь, принялся описывать свое тревожное состояние, бессонницу, неспособность сосредоточиться для творческих занятий. Про самоубийцу Пушкин слушал с интересом, но когда товарищ его перешел к собственной персоне, доктор заметно заскучал. Сашина речь звучала все медленнее, все более вяло и наконец совсем угасла.

– Такие вот дела… – смущенно подытожил Урусов. Доктор, толкнувшись, отъехал на своем кресле от стола и издал губами продолжительный шлепающий звук:

– П-п-п-пр-р-р… Невроз, возможно… а по сути, я думаю, просто интеллигентские нюни. Тебе, старик, нужен психоаналитик. Для серьезной медицины твой случай интереса не представляет.

Урусов усмехнулся:

– Ну полечи меня без интереса.

– Что ты имеешь в виду? В палату тебя, что ли, положить?

С проворством, неожиданным для его комплекции, доктор задрал волосатую голень одной ноги на ляжку другой, достав босой желтой пяткой собственный живот. Он исполнил давно, по-видимому, мучившее его желание: почесал подошву.

– Сказать по совести, мы тут вообще никого не лечим. Саша с удивлением посмотрел на жирную пушкинскую ступню, блаженно выгибавшуюся под пальцами:

– Вот так серьезная медицина…Что же тогда вы здесь делаете?

– Как что… Изолируем, наблюдаем… таблетками глушим… кормим, наконец. На воле эти ребята многие просто погибли бы.

– А меня ты мог бы оглушить какими-нибудь таблетками? – попросил Урусов.

– Мог бы, конечно… – Пушкин посопел. – Ладно, выпишу тебе кое-что…

Он, нахмурясь и шлепая губами, полез в стол… но вдруг улыбка плеснула ему на щеки:

– Вообще-то, Сань, у меня есть получше идея, как тебя полечить.

– Какая же?

Пушкин взглянул на него лукаво:

– Скажи, трусы у тебя приличные?

Урусов, посоображав секунду, тоже улыбнулся:

– Ты же на работе.

– Ничего. – Пушкин, оживляясь, заколыхался. – Прикроем задницу… Так как, старик?

– Я-то что. – Саша пожал плечами. – Я и сам собирался.

– Заметано! – обрадовался Пушкин. – Вызываем машину. Кресло с доктором подъехало к телефону.

– Алло, гараж? Кто там? Это Пушкин говорит…

Трубка зашептала ему в ухо что-то, от чего лицо Андрея Семеновича порозовело:

– Что значит «нету»?! Ты мне дурака там не валяй, у меня своих дураков целое отделение! – Он повернулся к Урусову: – Не хочет, подлец, по-хорошему понимать… – И в трубку: – Мне что, вашу так, главному позвонить?!. Ах, один «воронок» остался… Ну, и давай сюда «воронок», мы люди не гордые.

Откричавшись, Пушкин бросил трубку.

– То-то же… – Он вытер пот со лба. – А то «нету»!..

Э-э, а ты чего скукожился?

Саша поерзал на стуле:

– Неловко… на казенной машине…

Пушкин опять лукаво усмехнулся:

– Мне – ловко. Я больного повезу.

В эту минуту в кабинет вошла Клавдия Петровна. Потянув носом воздух, она неодобрительно покосилась на Урусова.

– Андрей Семеныч, – сказала она, – Шибаев просит шахматы.

Пушкин нахмурился:

– Не давать.

– Но он плеваться будет, – возразила медсестра.

– Все равно не давать! – В голосе доктора зазвучал металл. – Вы помните, как он меня вчера обозвал?

Врачебный диалог шел поверх урусовской головы, и Саша скромно потупился.

– Ну, как скажете… – Клавдия Петровна поджала губы. – Я ему передам, что вы не велели.

Она собралась выйти, но Пушкин ее остановил:

– Вот еще что… Я сейчас… э-э… поеду на вызов, так что вы тут останетесь за хозяйку. Хорошо?

Лицо Клавдии Петровны разгладилось:

– Конечно, Андрей Семенович, не сомневайтесь.

И уже в дверях она обернулась:

– Так как, Андрей Семенович, насчет шахмат?

Кресло под Пушкиным скрипнуло:

– Ладно, черт с ним… Каспаров, волк его заешь.

«Воронок» им подали через четверть часа. Это был фургон скорой помощи, устроенный на допотопном грузовом шасси. Перевозили в нем, наверное, самых буйных пациентов: мутные окошки в фургоне были защищены толстыми решетками, а фанерные внутренние стенки имели во многих местах проломы. Урусова Пушкин поместил в кузове на деревянной скамье, а сам с трудом загрузился в кабину к водителю. Не успел Саша осмотреться в фургонном сумраке, как «воронок» всхрапнул и, дробно задергавшись, тронулся. На первой же асфальтовой выбоине скамья, на которой сидел Урусов, так сильно поддала ему снизу, что он оказался на полу на четвереньках. Едва Саша встал, как машина сделала поворот, и его швырнуло на борт. Таким манером путешествие и продолжилось: Урусов перебегал в фургоне от борта к борту, то приседая, то подпрыгивая от толчков, потому что утвердиться на подкидной скамье не было никакой возможности. Фургон трещал и визжал, словно его ломали на части, а под полом его грозно говорила выхлопная труба, дым от которой просачивался внутрь, окуривая Сашу и дурманя, как пчелу.