Читать книгу Die grünen Kinder - Ольга Токарчук, Olga Tokarczuk - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

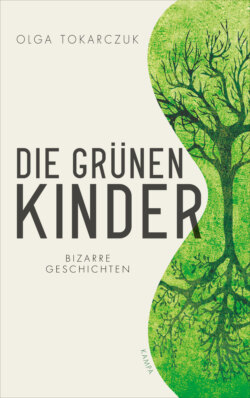

Die grünen Kinder

Оглавлениеoder

Eine Beschreibung seltsamer Begebenheiten in Wolhynien,

verfertigt von William Davisson, dem Medicus Seiner Königlichen Majestät

Johann Kasimir

Diese Ereignisse trugen sich im Frühjahr und im Sommer 1656 zu, als ich ein weiteres Jahr in Polen weilte. Einige Lenze zuvor war ich ins Land gekommen, eingeladen von Maria Luisa Gonzaga, der Gemahlin des polnischen Königs Johann Kasimir. Als königlicher Medicus und als Verwalter der königlichen Gärten sollte ich tätig werden. Die Einladung einer solch ehrwürdigen Persönlichkeit konnte ich nicht ablehnen, auch gaben gewisse private Umstände ihr Teil dazu, von welchen zu sprechen an dieser Stelle jedoch nicht nötig ist.

Auf meiner Reise nach Polen empfand ich durchaus ein Unbehagen. Ich kannte dieses Land nicht, das so weit entfernt lag von der mir bekannten Welt. Ich sah mich als einen Ex-Zentriker an, einen Menschen, der sein Zentrum verlässt, in dessen Bannkreis er weiß, was er zu gewärtigen hat. Es war mir bange vor den fremden Sitten, dem hochwilden Temperament der Völker des Ostens und des Nordens, vor allem aber machte ich mir Sorgen ob der unvorhersehbaren Witterung, der Kälte, der Feuchtigkeit. Nur zu gut war mir das Schicksal meines Freundes René Descartes im Gedächtnis, der einige Jahre zuvor auf Einladung der Königin von Schweden zu deren kalten Palästen im fernen Stockholm aufgebrochen war, wo er sich eine Erkältung zuzog und in der Blüte seiner Jahre und seiner Geisteskräfte verstarb. Welch ein Verlust für die gesamte Gelehrtheit! In der Befürchtung, ein ähnliches Los zu erleiden, brachte ich aus Frankreich einige der besten Pelze mit, doch im ersten Winter schon sollte sich zeigen, dass sie zu dünn und zu fein waren für das Wetter. Der König, mit dem mich rasch eine aufrichtige Freundschaft verband, schenkte mir einen Wolfspelz, der bis zu den Fußknöcheln reichte. In diesen Pelz hüllte ich mich von Oktober bis April. Auch während der Reiseunternehmung, die ich hier beschreiben möchte – im März fand sie statt –, habe ich ihn getragen. Denn wisse, werter Leser, dass die Winter in Polen, wie überall im Norden, sehr streng sein können – imaginiere Dir, dass dann der Weg nach Schweden über das wie Stein gefrorene Mare Balticum führt, und auf vielen vereisten Teichen und Flüsschen hält man zum Karneval Jahrmärkte ab. Da die Winterzeit, in der die Pflanzen unter einer Schneedecke verborgen liegen, lange währt in diesen Breiten, bleiben dem Botaniker nur wenige Monate für seine Forschungen. So widmete ich mich, nolens volens, den Menschen.

Ich heiße William Davisson, Schotte bin ich, zu Aberdeen geboren, doch viele Jahre brachte ich in Frankreich zu, wo die Stellung des königlichen Botanikers meinen Werdegang krönte und wo ich meine Schriften publizierte. Auch wenn in Polen kaum jemand diese Studien kannte, begegnete man mir mit Achtung, herrscht in Polen doch die Stille, blindlings jeden zu achten, der aus Frankreich kommt.

Was hatte mich bewogen, in den Fußstapfen von Descartes an die Ränder Europas mich zu begeben? Schwerlich wäre diese Frage kurz und in der Sache treffend zu beantworten, doch da die Geschichte nicht von mir handelt, der ich darin nur Zeuge bin, lasse ich sie unbeantwortet, in der Hoffnung, der Leser möge sich mehr von der Geschichte selbst fesseln lassen als von der belanglosen Person dessen, der sie erzählt.

Mein Dienst für den polnischen König fiel in eine Zeit der schlimmsten Wirren. Alle bösen Mächte schienen sich gegen das Königreich verschworen zu haben. Das Land wurde vom Krieg erschüttert, von schwedischen Truppen verwüstet, im Osten wiederum griffen die Heere Moskaus an. In der Rus hatten sich zuvor schon die unzufriedenen Bauern erhoben. Und als wären verborgene Entsprechungen am Werk, wurde der König dieses unglücklichen Landes ebenso von zahlreichen Krankheiten geplagt, wie die unablässigen Attacken sein Königreich quälten. Die Anfälle von Schwermut kurierte er häufig mit Wein und dem schönen Geschlecht. Seine in sich zerrissene Natur trieb ihn immerfort auf neue Reisen, obwohl er ständig wiederholte, dass er keine Ortswechsel leide und sich nach Warschau sehne, wo seine geliebte Gemahlin, Maria Luisa, ihn erwarte.

Unser Tross zog von Norden her, wo Seine Königliche Hoheit den Zustand des Landes in Augenschein genommen und sich bemüht hatte, Allianzen zu knüpfen mit den Magnaten. Böse Kräfte waren dort bereits am Werk, die Moskowiter schickten sich an, ihre Gelüste an der Rzeczpospolita zu stillen, und da im Westen zugleich die Schweden ihr Unwesen trieben, wollte es scheinen, als hätten alle finsteren Mächte sich verschworen, die polnischen Gefilde in ein grausiges theatrum belli zu verwandeln. Es war meine erste Erkundung in diesem fernen Land, und ich wollte das Unterfangen schon bereuen, kaum dass wir die Warschauer Vororte verlassen hatten. Doch trieb mich zuletzt die Neugier des Philosophen und Botanikers (nicht zu vergessen – ich gebe es zu – die stattliche Apanage), sonst hätte ich es vorgezogen, mich meinen Forschungen in häuslicher Ruhe zu widmen.

Auch unter den widrigen Umständen wandte ich mich meinen Studien zu. Ein Phänomenon vor allem interessierte mich seit meiner Ankunft in Polen. Auf der ganzen Welt ist es bekannt, hierzulande aber besonders verbreitet. Man muss nur durch die ärmeren Straßen Warschaus gehen, um es an den Köpfen des einfachen Volkes zu entdecken – die plica polonica, auch Weichselzopf genannt. Ein seltsames Gebilde aus gekräuselten, verfilzten Haaren in mancherlei Form, hier in dicken Zotteln, dort in einem Knäuel, hier als Zopf, der einem Biberschwanz gleicht. Die Leute glauben, dass der Weichselzopf der Sitz guter und böser Mächte sei, und wer ihn trägt, wollte wohl lieber sterben als sich der filzigen Pracht entledigen. Da ich es gewohnt war, Skizzen anzufertigen, besaß ich auch von dieser Erscheinung bereits eine Fülle an Zeichnungen, nach meiner Rückkehr nach Frankreich wollte ich ein kleines Werk dazu publizieren. Unter verschiedenen Bezeichnungen ist der Weichselzopf in ganz Europa bekannt. Am seltensten begegnet man ihm wohl in Frankreich. Dort legen die Menschen großen Wert auf ihr Äußeres, frisieren sorgsam ihr Haar. In Deutschland heißt der Weichselzopf auch Mahrenlocke, Alpzopf oder Drutenzopf. In Dänemark, so weiß ich, heißt er marenlok, in Wales und England elvish knot. Als ich einmal durch Niedersachsen reiste, hörte ich, dass man ihn dort selkensteert nenne. In Schottland glaubt man, dass es eine Sitte aus vordenklichen Zeiten sei, verbreitet bei den damals in Europa lebenden Heiden, zumal bei Druidenstämmen. Auch las ich, die plica polonica habe ihren Anfang mit den Einfällen der Tataren in Polen genommen, zu Zeiten Leszeks des Schwarzen. Eine andere Vermutung besagte, diese Haartracht sei aus Indien zu uns gekommen. Ja, ich fand auch die Behauptung, die Hebräer hätten als Erste die Haare zu filzigen Strähnen gedreht. Nasiräer – so hießen bei ihnen die heiligen Männer, die gelobt hatten, sich ihr Haar zu Ehren Gottes niemals schneiden zu lassen.

Die Fülle an widersprüchlichen Theorien und das endlose Weiß der schneebedeckten Landschaft versetzten mich anfangs in einen Zustand geistiger Abstumpfung, dem endlich eine schöpferische Erregung folgte, und schließlich untersuchte ich die plica polonica in jedem Dorf, durch das wir kamen.

Bei meiner Arbeit ging mir der junge Ryczywolski zur Hand, ein Bursche mit großen Talenten, der sich nicht nur als Butler und Dolmetsch bewährte, sondern mir auch bei meinen Studien hilfreiche Dienste leistete, wie er mir zudem – das möchte ich nicht verschweigen – seelischen Beistand bot in dieser fremden Welt.

Wir reisten zu Pferde. Das Märzwetter gab sich einmal winterlich, dann wieder vorfrühlingshaft, der Schlamm auf den Wegen gefror und taute auf, was einen kotigen Morast entstehen ließ, in dem unsere Gepäckwagen bis über die Achsen versanken. Und die beißende Kälte verwandelte uns in Wesen, die an geschnürte Pelzballen denken ließen.

In diesem wilden Land der Sümpfe und Wälder liegen die menschlichen Siedlungen spärlich verstreut und so weit voneinander entfernt, dass wir oft genug gezwungen waren, auf ärmlichen Landgütern zu nächtigen, einmal mussten wir gar mit einer Schenke vorliebnehmen, da es zu schneien begann und an ein zügiges Fortkommen nicht mehr zu denken war. Seine Königliche Hoheit trat incognito auf, für einen gewöhnlichen Schlachtschitzen gab er sich aus. Wo wir Rast hielten, applizierte ich Seiner Majestät Arzneien, von denen ich einen ganzen Apothekenkasten mitführte. Zuweilen ließ ich Seine Majestät auf einer notdürftig hergerichteten Liegestatt zur Ader, und wo sich die Gelegenheit bot, verschaffte ich dem königlichen Leib ein gutes Salzbad.

Von allen Krankheiten, die Seine Königliche Hoheit plagten, schien mir die höfische die ärgste zu sein; er hatte sie wohl aus Italien oder Frankreich mitgebracht. Auch wenn sie bislang nicht äußerlich zutage trat und somit leicht zu verbergen war, musste ihr weiterer Verlauf als ebenso tückisch wie gefährlich gelten, wusste man doch, dass sie den Kopf affizieren und den Verstand verwirren konnte. So hatte ich denn auch, kaum dass ich meine Stellung bei Hofe angetreten hatte, darauf bestanden, dass eine Mercurius-Kur vorgenommen werde, auf drei Wochen angesetzt, doch konnte Seine Majestät nie die Zeit finden, das Quecksilber in der nötigen Ruhe und Regelmäßigkeit wirken zu lassen, auf Reisen wiederum war eine solche Behandlung wenig ergiebig. Von den anderen königlichen Beschwerden bereitete mir das Podagra Kummer. Diesem Leiden hätte man freilich leicht vorbeugen können, seine Ursachen liegen bekanntlich im Übermaß des Essens und Trinkens. Das Podagra hält man mit Fasten im Zaum – wie aber auf Reisen fasten? So konnte ich am Ende nur wenig für Seine Königliche Hoheit tun.

Auf Lemberg ging es zu, und Seine Majestät traf sich des Wegs mit manchen Magnaten. Er hielt sie um Unterstützung an, rief ihnen in Erinnerung, dass sie seine Untertanen seien, denn die Treue der Schlachta in diesen Gegenden war zweifelhaft, auf ihren eigenen Vorteil sahen sie, nicht auf das Wohl der Rzeczpospolita. Würdig wurden wir empfangen, ohne Frage, prächtig und mit allem Prunk bewirtet, doch spürte man immer wieder, dass einige dieser Schlachtschitzen den König als Bittsteller sahen. Was für ein Königreich, in dem über die Besetzung des Thrones abgestimmt wird! Wo hat man je so etwas gesehen?

Eine grässliche Erscheinung ist der Krieg, von höllischer Art. Auch wo er die menschlichen Siedlungen nicht unmittelbar verheert, kriecht er doch in jeden Winkel, sucht noch die letzte Kate heim, mit Hunger und Krankheit und Angst. Die Herzen verhärten sich, werden empfindungslos. Alles menschliche Denken verändert sich, jeder achtet nur noch auf sich selbst, schaut zu, wie er überleben kann. Nicht wenige werden darüber grausam, gleichgültig gegen fremdes Leid. Wie viel an Bösem, von Menschen angerichtet, sah ich auf diesem Weg, da wir von Norden her gen Lemberg zogen. Wie viel an Schändung und Mordbrennerei, unfassliche Gräuel. Ganze Dörfer in Schutt und Asche, die Felder verwüstet, nichts als Brachen, wo zuvor die Ernte gedieh. Galgen allenthalben – als diente die Zimmermannskunst allein der Mordbegier. Unbestattete Leichen, von Wölfen und Füchsen zerfleischt. Nur Feuer und Schwert hatten hier ihr Geschäft. Am liebsten wollte ich all das vergessen – doch auch jetzt, da ich bereits zurückgekehrt bin in mein Land und diese Zeilen schreibe, stehen mir erneut die Bilder vor Augen, und ich kann sie nicht vertreiben.

Immer wüstere Kunde erreichte uns, und die Februarniederlage des Feldhetmans Czarniecki gegen die Schweden, bei dem Dorfe Gołąb, hatte solch arge Wirkung auf die Gesundheit des Königs, dass wir zwei Tage rasten mussten, damit Seine Majestät in Ruhe Egersches Heilwasser trinken und ein Dekokt zu sich nehmen konnte, auf dass es seine Nerven besänftige und er wieder zu Kräften komme. Und als wirkte eine verborgene Beziehung, bildete sich am königlichen Leibe das ganze Leiden der Rzeczpospolita ab. Denn noch ehe die Briefe mit der Nachricht von jener Niederlage eintrafen, packte den König ein derartiger Anfall von Podagra, mit fiebrigen Schüben und rasenden Schmerzen, dass wir ihrer kaum Herr zu werden vermochten.

Zwei Tagesreisen vor Łuck waren wir an Lubieszów vorübergekommen, das die Tataren vor etlichen Jahren schon gebrandschatzt hatten. Als wir durch die dunstigen, schier undurchdringlichen Wälder weiterzogen, dachte ich bei mir, dass es auf dieser Erde keinen schlimmeren Landstrich gebe, und ein bitteres Bedauern ergriff mich, dass ich mich auf die Unternehmung eingelassen hatte. In aller Deutlichkeit stand mir vor Augen, dass ich nicht nach Hause zurückkehren würde und dass wir alle vor diesen endlosen Sümpfen, diesen in Nebelschwaden schwimmenden Wäldern, vor diesen Lachen auf den Wegen, die mit ihren dünnen Eiskrusten an verschorfende Wunden eines auf der Erde liegenden Riesen denken ließen – dass wir angesichts all dessen, seien wir nun elend oder nobel gekleidet, seien wir Könige, Adlige, Soldaten oder Bauern – völlig nichtig waren. Wir sahen die vom Brand geschwärzten Trümmermauern einer Kirche. Hier hatten die tatarischen Horden die Bewohner eines Dorfes eingesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Wir sahen einen Wald von Galgen, sahen den Brandschutt der Häuser, der die verkohlten Leiber von Mensch und Tier bergen mochte. Da erst verstand ich das Vorhaben des Königs, nach Lemberg sich zu begeben in dieser grässlichen Zeit, da äußere Mächte sich anschickten, die Rzeczpospolita zu zerreißen, und dort um Beistand zu flehen bei der in Polen so innig verehrten Maria, der Christusmutter, auf dass sie das Land in ihre Obhut nehme und Fürbitten einlege bei Gott dem Allmächtigen. Anfangs hatte sie mir noch wunderlich erscheinen wollen, diese Verehrung der Gottesmutter. Ja, oft war mir gar gewesen, als gälte dieser Kult einer heidnischen Göttin und als trügen – möge es mir nicht als Ketzerei ausgelegt werden! – Gott selbst und Sein Sohn im feierlichen Gefolge ihre Schleppe. Jedes Marterl hier ist der heiligen Maria geweiht, und so vertraut war mir ihr Anblick geworden, dass ich selbst begann, allabendlich Gebete an sie zu richten, wenn wir uns hungrig und mit frierenden Gliedern zur Ruhe begaben, im Herzen den heimlichen Gedanken hegend, sie sei die Gebieterin dieses Landes, während bei uns zu Hause Jesus Christus auf dem Throne saß. Nichts anderes blieb mehr übrig, als sich den höheren Mächten zu überlassen.

An jenem Tag, da der König den garstigen Anfall von Podagra erlitt, hatten wir auf dem Gut des Pan Hajdamowicz Rast gemacht, des Kämmerers von Łuck. Das Gutshaus, aus Holz errichtet, stand auf einer Landzunge inmitten der Sümpfe. Ringsum duckten sich Chaluppen, in denen Holzknechte hausten, einige Bauern und die Bediensteten. Der König verzichtete auf das Nachtmahl, begab sich sogleich zur Ruhe, doch konnte er nicht schlafen, so musste ich Morpheus mit meinen Mixturen locken.

Der Morgen war leidlich heiter, und einige Gardisten schlugen sich ins Dickicht, die Zeit bis zum Aufbruch mit einem Jagdvergnügen sich zu vertreiben. Wir dachten, sie kämen vielleicht mit einem zarten Rehbraten zurück oder einigen Fasanen – doch welch wunderliche Beute brachten sie aus dem Wald! Sprachlos standen wir da, und der verschlafen blinzelnde König war mit einem Schlage hellwach.

Zwei Kinder, schmächtig und mager, kaum war als Lumpen zu bezeichnen, was sie am Leibe trugen, jämmerliche Fetzen eines grob gewirkten Stoffes, zerschlissen und von Schlamm besudelt. Ihre Haare ließen mich sogleich aufmerken – zu dicken Strähnen hatten sie sich verfilzt. Prachtexemplare einer plica polonica! Wie erlegte Rehe waren die beiden gebunden und an die Sättel geschnürt. Ich fürchtete, es könnte ihnen ein Leid geschehen, die feinen Knöchelchen wollten womöglich brechen. Sie hätten die Kinder binden müssen, erklärten die Gardisten, wie Wilde hätten die Kleinen gebissen und getreten.

Als Seine Königliche Hoheit sein Morgenbrot beendet hatte und einen Kräuteraufguss zu sich nehmen sollte, von dem ich eine Besserung seiner Stimmung erhoffte, begab ich mich zu den Kindern, und während ich verfügte, dass ihnen als Erstes die Gesichter gewaschen würden, betrachtete ich sie aus der Nähe, wobei ich freilich darauf bedacht war, dass sie mich nicht bissen. Ihrem Wuchs nach zu urteilen, hätte man annehmen wollen, dass sie vier oder sechs Jahre alt wären, an ihren Zähnen aber ließ sich erkennen, dass sie älter sein mussten. Das Mädchen war größer und kräftiger, der Junge wirkte elend und ausgemergelt, wenngleich lebhaft und munter.

Meine größte Aufmerksamkeit erregte ihre Haut. Sie hatte eine wunderliche Färbung, der ich nie zuvor begegnet war – man mochte an junge Zuckererbsen denken oder an italienische Oliven. Die Haare, die ihnen weichselzopfig verfilzt ins Gesicht hingen, waren flachshell, doch überzog sie ein grüner Belag, wie Moos einen Stein überzieht. Der junge Ryczywolski sagte, diese grünen Kinder – wie wir sie alsogleich nannten – seien sicher Waisen des Krieges, und die Natur habe sie im Wald genährt, derlei Geschichten seien ja bekannt, dächten wir nur an Romulus und Remus. Unermesslich ist das Feld, auf dem die Natur ihre Kräfte wirken lässt, wie winzig dagegen das Gärtchen, in dem die Menschen tätig sind!

Als wir durch die weite Ebene von Mohilew her geritten waren, wo am Horizont noch in Brand gesetzte Dörfer rauchten, deren Überreste bald vom Wald verschlungen sein würden, hatte mich der König gefragt, was dies nun eigentlich sei: Natur. Meiner Überzeugung gemäß erwiderte ich, die Natur sei alles, was uns umgebe, ausgenommen wir selbst und die vom Menschen gefertigten Dinge. Da blinzelte der König, als müsste er meine Worte einer Prüfung des eigenen Augenscheins unterziehen. Was er dort sah – ich weiß es nicht, jedenfalls entgegnete er:

»Das ist ein großes Nichts.«

So stellt sich wohl die Welt dem Blick der Menschen dar, die an Höfen aufgewachsen sind. Einem Blick, der gewöhnt ist an die Schnörkel venezianischer Webarbeiten, das gewundene Geflecht türkischer Kelims, gewöhnt an Bilder, die sich aus Wandfliesen fügen, an raffinierte Mosaiken. Fällt dieser Blick in die Verschlingungen der Natur, vermag er dort nur ein Chaos zu sehen, jenes große Nichts.

Nach jeder Brandverheerung nimmt sich die Natur zurück, was der Mensch von ihr genommen hat, und sie berührt auch die Menschen selbst, versucht, sie in einen natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Schaute man indes auf diese Kinder, mochte man zweifeln, ob noch ein Paradies in der Natur bestehe oder ob in ihr nicht eher die Hölle sei, derart elendig waren sie und herabgekommen. Seine Hoheit interessierte sich lebhaft für die beiden – auf einem Gepäckwagen sollten sie mit uns nach Lemberg fahren, wo der König sie eingehend untersuchen lassen wollte, doch kam dann alles gänzlich anders. Die peinvolle Zehe des Königs schwoll derart an, dass auf diesen Fuß kein Stiefel mehr zu ziehen war. Die Schmerzen, die ihn plagten, waren fürchterlich – ich sah, wie ihm der Schweiß aus allen Poren trat. Und kalte Schauer überliefen mich, als ich hörte, wie der Herrscher dieses mächtigen Reiches zu wimmern und zu heulen begann. An einen Aufbruch war nicht zu denken. Ich bereitete ein Lager am Kachelofen, brachte Wickel, hieß alle die Stube verlassen, die nicht Zeugen werden mussten dieses Leidens Seiner Majestät. Als die armen Waldkinder hinausgebracht werden sollten, gebunden wie Lämmer, riss sich das Mädchen, mit welch wunderlicher Fertigkeit auch immer, aus den Fesseln los, warf sich dem König vor die gepeinigten Füße und begann, die gequälte Zehe mit seinem filzigen Haar zu streicheln. Mit einer Handbewegung gab der Herrscher zu verstehen, man möge sie gewähren lassen. Nach einer Weile sagte er bass erstaunt, die Schmerzen seien gelindert. Und er ordnete an, den Kindern tüchtig zu essen zu geben und sie endlich zu kleiden wie Menschen, was denn auch geschah.

Als wir unser Gepäck verstauten und ich in unschuldiger Absicht die Hand nach dem Jungen ausstreckte, um ihm über den Kopf zu streichen, wie man es bei Kindern in jedem Lande tut, biss er mich so heftig ins Handgelenk, dass das Blut aus den Spuren der Zähne trat. Da ich fürchtete, der Junge könnte aus dem Wald die Wolfswut mitgebracht haben, ging ich zu einem nahen Bach, um die Bisswunde zu waschen. Auf dem tückisch sumpfigen Untergrund des Ufers glitt ich aus und stürzte mit solcher Wucht gegen einen gezimmerten Steg, dass ein Stapel zersägter Stämme, die dort geschichtet lagen, in einem herniederbrach. Ein grausamer Schmerz in meinem Bein ließ mich aufheulen wie ein Tier. Eben noch begriff ich, dass es schlecht um mich stand. Dann verlor ich die Besinnung.

Als ich zu mir kam – der junge Ryczywolski klopfte mir auf die Wangen –, sah ich über mir die Decke der Stube im Gutshaus, im Halbkreis besorgte Gesichter, darunter das königliche Antlitz, und alle wirkten sie seltsam länglich und zitterten verschwommen. Kein Zweifel, ich fieberte. Wohl eine ganze Weile hatte ich so gelegen.

»Um Gottes willen, Davisson, was habt Ihr Euch angetan?«, sagte Seine Majestät und beugte sich über mich. Die sorgsam frisierten Locken seiner Reiseperücke streiften meine Brust, und mir war, als bereitete noch diese kaum merkliche Berührung meinem Körper Pein. Doch entging mir selbst in diesem Zustand nicht, dass sein Gesicht sich aufgeheitert hatte, es war nicht mehr schweißnass, und Seine Majestät stand in Stiefeln da.

»Wir müssen aufbrechen, Davisson«, sagte er bekümmert.

»Ohne mich?«, stöhnte ich entsetzt, und es schüttelte mich vor Schmerz und Angst. Sie wollten mich zurücklassen!

»Bald wird der beste Lemberger Medicus eintreffen …«

Ich schluchzte auf, mehr aus Verzweiflung denn des körperlichen Leidens wegen.

Mit Tränen in den Augen nahm ich Abschied von Seiner Majestät, und der Tross machte sich auf den Weg. Ohne mich! Der junge Ryczywolski blieb mir zur Gesellschaft, was mein Elend ein wenig linderte. So wurden wir der Obhut des Kämmerers Hajdamowicz überlassen, und wohl gleichfalls uns zum Troste ließen sie auch die grünen Kinder im Gutshaus zurück – vielleicht mit dem Gedanken, dass ich ein wenig Ablenkung hätte, bis Hilfe käme.

Nicht genug, dass mein Bein, wie nun zu sehen, zweifach gebrochen war, auch hatte der zerschlagene Knochen an einer Stelle die Haut durchbohrt, und es bedurfte der größten Fertigkeit, ihn zu richten. Selbst konnte ich nichts bewirken, beim geringsten Versuch schon verlor ich erneut die Besinnung. Da half es auch nichts, dass mir Geschichten in den Sinn kamen von Menschen, die an sich selbst eine Amputation vorgenommen hatten.

Vor dem Aufbruch noch hatte der König einen Mann vorausgeschickt mit der Ordre, den besten Medicus von Lemberg auf den Weg zu bringen, doch wollte ich ihn kaum eher als in zwei Wochen erhoffen. Mein Bein aber musste so rasch als möglich gerichtet werden. Wenn bei diesem feuchten Klima die Wunde brandig würde, sähe ich den französischen Königshof nie mehr wieder. Wie oft hatte ich nicht geklagt über das Leben dort, nun schien er mir die wahre Mitte der Welt zu sein, ein verlorenes Paradies, das herrlichste Gefilde meiner Träume. Auch die Hügel Schottlands sähe ich wohl nie mehr wieder …

Einige Tage behalf ich mir mit den Schmerzensmitteln, die ich dem König gegen das Podagra verabreicht hatte. Dann endlich kam aus Lemberg ein Bote – allein. Eine Schar Tataren, die zahlreich ihr Unwesen trieben in dieser Gegend, hatte den Medicus erschlagen. Ein weiterer, so versicherte uns der Bote, habe sich schon auf den Weg gemacht. Außerdem brachte er uns Kunde vom Gelübde, das der König, glücklich in Lemberg angelangt, in der dortigen Kathedrale abgelegt habe, um die Rzeczpospolita der Obhut der Gottesmutter anzuempfehlen, auf dass sie das Land vor den Schweden und Moskowitern, vor Chmielnicki und allen anderen bösen Mächten bewahre, die sich darauf stürzen wollten wie Wölfe auf ein lahmes Reh. Da ich wohl sah, dass der König der Kümmernisse übergenug hatte, freute es mich umso mehr, dass er dem Boten einen trefflichen Okowita mitgegeben hatte, einige Flaschen Rheinwein, Pelze und französische Seife – Letztere vor allem empfing ich mit größter Freude.

Die Welt, so denke ich, ist aus Kreisen aufgebaut, die sich um einen bestimmten Ort herum fügen. Und dieser Ort, der sogenannte Mittelpunkt der Welt, wandert mit der Zeit. Einst lag die Mitte in Griechenland, in Rom, in Jerusalem, heute ist sie zweifellos in Frankreich zu suchen, vielmehr – Paris ist diese Mitte. Mit einem Zirkel könnte man Kreise um die Mitte schlagen, und je näher man sich zu dieser Mitte befindet, desto wirklicher erscheint einem alles, desto leichter fassbar, und je weiter man sich entfernt, desto brüchiger scheint die Welt zu werden, gleich einem moderfeuchten Leinen, das zerfällt. Mehr noch – die Mitte liegt gleichsam erhöht, sodass von hier aus die Ideen, Moden und Erfindungen nach allen Seiten herabfließen. Als Erstes durchdringen sie die zunächst liegenden Kreise, dann die weiteren, wobei sie immer mehr von ihren Wirkungskräften einbüßen, bis schließlich nur noch ein Geringes in die am weitesten entfernten Bezirke gelangt.

Das begriff ich, als ich im Gutshaus des Kämmerers Hajdamowicz lag, verloren in den Sümpfen, weit, weit von der Mitte der Welt, womöglich im letzten der Kreise, einsam wie der verbannte Ovid in Tomi. Und in meinem Fieber wähnte ich mich als Verfasser eines großen Werkes von den Kreisen, gleich der Divina Commedia des Dante, doch nicht die Kreise des Jenseits wollte ich beschreiben, sondern jene der Welt, die Kreise Europens, und jeder einzelne ränge mit einer anderen Sünde, erführe eine andere Strafe. Es wäre dies eine wahrhaft große Komödie verborgener Ränkespiele, gebrochener Allianzen, eine Komödie, in der die Rollen im Laufe des Stückes nach und nach getauscht würden, und bis zum Ende bliebe unbekannt, welches qui pro quo sich wohl entwickeln wollte. Eine Erzählung vom Größenwahn der einen, von der Gleichgültigkeit und Eigenliebe der anderen, von Mut und Aufopferung der wenigen, die vielleicht doch zahlreicher sind, als es uns erscheinen will. Die Helden auf dieser Europen genannten Bühne verbände gewiss nicht die Religion, wie manche sich das zu wünschen pflegen – denn dass Letztere die Menschen vielmehr trennt, wird man schwerlich bestreiten können angesichts der Toten, die dem religiösen Eifer zum Opfer fielen, und sei es allein in den heutigen Kriegen. Nein, in dieser Komödie müsste etwas anderes die Helden vereinen, denn das Finale sollte ein glückliches sein – das Vertrauen in den gesunden Menschenverstand und die Kraft der Vernunft im großen Werke Gottes. Der Allmächtige gab uns die Sinne, gab uns die Fähigkeit zu denken, damit wir die Welt erforschen und unser Wissen mehren. Dort ist Europen, wo die Vernunft waltet.

Derlei Gedanken gingen mir in den helleren Augenblicken durch den Kopf. Den weitesten Teil der kommenden Tage jedoch verdämmerte ich im Fieber, und da der Medicus aus Lemberg immer noch nicht eintreffen wollte, schickten die Hajdamowiczs mit Erlaubnis Ryczywolskis, der für meine Pflege die Verantwortung übernommen hatte, nach einer Frau in die Sümpfe.

Mit einem stummen Gehilfen fand sie sich ein, und nachdem sie mir eine Flasche Okowita eingeflößt hatte, richtete sie mir den zerschlagenen Knochen. Mein junger Gefährte erzählte es mir; ich selbst hatte keine Erinnerung daran.

Es ging bereits auf Ostern zu. Ein Priester kam nach Hajdamowicze und feierte in der Kapelle des Gutshauses die Ostermesse, bei welcher Gelegenheit den grünen Kindern das Sakrament der Taufe erteilt wurde. Mit freudiger Erregung berichtete Ryczywolski davon – im Gutshaus heiße es schließlich, ein Fluch, den die beiden Wesen mir angehängt hätten, sei die Ursache meines Unglücks gewesen. Solchem Unfug schenkte ich keinen Glauben, und ich untersagte, dass weiter davon gesprochen werde.

Eines Abends brachte Ryczywolski das Mädchen zu mir. Sie war nun gewaschen und sauber gekleidet, auch wirkte sie völlig ruhig. Mit meinem Einverständnis hieß Ryczywolski sie mit einer ihrer verfilzten Haarsträhnen über mein Bein streichen, wie sie es zuvor beim König getan hatte. Ein Zischen entfuhr mir, selbst diese Berührung bereitete mir Schmerzen, ich litt es, bis sie schwächer wurden und die Schwellung sich wahrhaftig zurückzubilden begann. So tat es das Mädchen noch drei Mal.

Als wenige Tage darauf der Frühling Einzug hielt mit mildem Wetter, versuchte ich aufzustehen. Die Krücken, die man mir zurechtgehobelt hatte, waren gut zu gebrauchen, ich gelangte bis zum Windfang, und hungrig nach Licht und Luft, verbrachte ich dort den Nachmittag, betrachtete das Getriebe in der armseligen Wirtschaft des Kämmerers.

Das Gutshaus war zwar recht groß und durchaus stattlich eingerichtet, Ställe und Scheunen aber schienen aus einem anderen Kreis der Zivilisation zu stammen. Betrübt begriff ich, dass ich nun für längere Zeit hier festsitzen würde, und um diese Verbannung zu überstehen, musste ich mir eine Beschäftigung suchen, sonst würde ich in Melancholie versinken und alle Hoffnung verlieren, dass der gütige Herrgott mir die Rückkehr nach Frankreich ermöglichen wollte.

Ryczywolski führte mir die wilden Kinder zu, die die Hajdamowiczs aufgenommen hatten, ohne zu wissen, was mit ihnen anzufangen sei in dieser Einöde, noch dazu in Kriegszeiten, auch stand ja zu erwarten, dass Seine Majestät den königlichen Anspruch in Erinnerung bringen würde. Die Kinder waren im Parterre des Nebenhauses eingesperrt, in dem ein Sammelsurium an Unnötigem und Nötigem gestapelt lag. Die Wände waren aus groben Brettern gezimmert, die beiden lugten durch die Ritzen, verfolgten mit wachen Augen die Hausbewohner. Ihre Notdurft verrichteten sie draußen; in einiger Entfernung vom Gutshaus gingen sie einfach in die Hocke. Auch kannten sie weder Bett noch Waschschüssel. Sie aßen mit den Fingern, schlangen gierig das Essen, alles Fleisch aber verschmähten sie, spuckten es aus. Ergriff sie ein Schrecken, warfen sie sich zu Boden, krochen auf allen vieren, versuchten zu beißen. Wurden sie gerügt, kauerten sie sich zusammen, erstarrten für eine längere Weile. Untereinander verständigten sie sich mit rauen Lauten. Und wann immer die Sonne sich zeigte, warfen sie ihre Kleider von sich, stellten sich in die lichte Wärme.

Die Kinder, so dachte sich Ryczywolski, könnten mir Kurzweil und Beschäftigung bieten. Als Gelehrter wollte ich mich ihnen doch sicher widmen, sie untersuchen und beschreiben, so fände ich Ablenkung von den Gedanken an mein Bein.

Mir war, als empfänden die beiden wunderlichen Wesen so etwas wie Reue, wenn sie die letzten Spuren des Bisses an meiner Hand sahen, mein Bein in den hölzernen Schienen. Mit der Zeit fasste das Mädchen Zutrauen, duldete es, dass ich sie näher untersuchte.

Wir saßen in der Sonne, an der warmen Bretterwand des Nebenhauses. Die Natur lebte auf, der allgegenwärtige Geruch von sumpfiger Feuchte ließ nach. Sanft drehte ich das Gesicht des Mädchens zum Licht, nahm ein paar Strähnen des Filzhaars in die Hand. Sie schienen von Wärme durchdrungen, wie aus Wolle gedreht. Ich roch an dem Haar – ein Duft, der an Moos erinnerte, und es sah aus, als wäre die Strähne von Flechtenfasern durchzogen. Aus der Nähe erkannte man, dass die Haut des Mädchens von unzähligen dunkelgrünen Tupfen bedeckt war – ich hatte sie zuvor für Schmutz gehalten.

Sollte das Mädchen wahrhaftig etwas von einer Pflanze haben? Ryczywolski und ich vermuteten, dass sie sich deshalb ihrer Kleider entledigte und der Sonne aussetzte, weil sie deren Licht benötigte, das sie als Nahrung durch die Haut aufnahm. So musste sie nicht mehr viel essen, es genügten ihr ein paar Krumen Brot. Im Übrigen hieß sie im Gutshaus bereits Ośródka – ein wohlklingender Name, den auszusprechen mir einige Mühe bereitete. Das Wort ośródka bezeichnet das Innere des Brotes, ebenso einen Menschen, der nur das Innere aus einer Scheibe isst und die Rinde übrig lässt.

Ryczywolski, der immer größere Begeisterung für die grünen Kinder entwickelte, erzählte mir, er habe das Mädchen singen hören. Dies habe zwar, wie aus seinen weiteren Worten hervorging, eher an ein Schnurren erinnert, doch durfte es als Zeichen gelten, dass die beiden voll entwickelte Kehlen besaßen; dass sie nicht sprechen konnten, musste seine eigenen Gründe haben. Auch fand ich ihren Körperbau in nichts verschieden von dem anderer Kinder.

»Haben wir womöglich zwei polnische Elfen gefangen?«, scherzte ich einmal, worauf der junge Ryczywolski schnaubte, ich nähme ihn wohl für einen Wilden, an solche Märchen glaube er nicht.

Die Hausbewohner hatten verschiedene Ansichten, wie mit der plica polonica zu verfahren sei. Und diese Exemplare waren auch noch grün! Weitverbreitet war die Auffassung, ein Weichselzopf künde von einer inneren Krankheit, die von den verfilzten Haaren nach draußen gezogen werde. Schneide man ihn ab, kehre die Krankheit in den Körper zurück und töte den Menschen. Andere wiederum – so auch der Kämmerer Hajdamowicz, der sich für einen aufgeklärten Kopf hielt – waren der Ansicht, dass der Weichselzopf unbedingt abgeschnitten gehöre, sei er doch eine Brutstätte für Läuse und alles mögliche andere Ungeziefer.

Der Kämmerer ließ eine Schere bringen, wie sie für die Schafschur verwendet wird, damit die Kinder befreit würden von ihren Zotteln. Der Junge versteckte sich in heller Angst hinter seiner Schwester (ich wollte annehmen, dass das Mädchen seine Schwester war), sie aber gab sich mutig, ja geradezu kühn. Sie trat nach vorne, starrte den Kämmerer an mit einem harten Blick, den sie nicht abwandte, ehe er die Augen senkte. Dabei entrang sich ihrer Kehle ein Knurren wie von einem wilden Tier, und gleich Lefzen zogen sich die Lippen auseinander, dass die Zähne sichtbar wurden. In ihrem Blick lag etwas, das unvereinbar war mit uns, als wüsste sie nichts von unserer Ordnung, unseren Regeln, sie schaute auf uns, wie Tiere es tun – fast als sähe sie durch uns hindurch. Zum anderen war in ihrem Auftreten eine große Selbstsicherheit zu spüren, eine unerwartete Reife, und einen Atemzug lang sah ich kein Kind dort stehen, sondern eine zwergenhafte Alte. Uns alle überlief ein Schauder, und der Kämmerer verfügte, dass die Weichselzöpfe nicht abgeschnitten würden.

Bald nach der Taufe in der Holzkirche, die an ein Hühnerhaus denken ließ, geschah es, dass der Junge des Nachts erkrankte und zum großen Entsetzen aller jäh verstarb. Die Dienerschaft nahm es als Zeichen seiner teuflischen Natur, denn wen, wenn nicht den Leibhaftigen, vermochte das Weihwasser zu töten? Dass es nicht sogleich geschehen war? Nun, das Böse hatte noch eine Weile gerungen … Summa summarum, höhere Mächte waren hier im Spiel. Daran bestand kein Zweifel.

An ebenjenem Tag begann der Sumpf in seltsamen Klängen zu sprechen. Waren es Vögel, waren es Frösche – ein wunderlicher Trauergesang ertönte. Der kleine Leib des Kindes wurde gewaschen, angekleidet und auf die Bahre gebettet. Ringsum entzündete die Dienerschaft Totenkerzen. Bei diesen Verrichtungen durfte ich, in meiner Rolle als Medicus, den Körper noch einmal untersuchen. Das Herz schnürte sich mir zusammen beim Anblick des armen Würmchens. Erst jetzt, als ich den Kleinen so nackt daliegen sah, erblickte ich das Kind und nicht das Kuriosum, und ich dachte mir, er müsste, wie jedes Lebewesen, Mutter und Vater haben. Wo sie jetzt wohl waren? Ob sie Sehnsucht hatten nach dem Kleinen? Sich Sorgen machten?

Nachdem ich diese Affekte, die einem Gelehrten der Heilkunst nicht gut zu Gesichte standen, wieder im Zaum halten konnte, befand ich nach eingehender Untersuchung, dass die verfrühten Bäder im kalten Bach den Tod herbeigeführt hätten. Auch stellte ich fest, dass außer der Färbung der Haut nichts Außergewöhnliches an dem Jungen war. Diese Färbung wiederum schrieb ich dem langen Aufenthalt im Walde zu, inmitten der Kräfte der Natur. Offensichtlich hatte sich die Haut an die Umgebung angepasst, so wie die Flügel mancher Vögel der Baumrinde ähnlich werden und die Heupferdchen die Tönung des Grases aufweisen. Die Natur ist reich an solchen Entsprechungen. Auch waltet in ihr der Grundsatz, dass es gegen jedes Leiden ein natürliches Remedium gibt. Davon schrieb bereits der Meister, der mir ein Vorbild ist – der große Paracelsus. Nun sagte ich dasselbe zu Ryczywolski.

In der ersten Nacht nach dem Tode des Jungen verschwand der Leichnam. Den Frauen, die an seiner Bahre die Wacht gehalten hatten, war der Weihrauch zu Kopfe gestiegen, um Mitternacht hatten sie sich zu Bett begeben, und als sie sich im ersten Licht wieder erhoben, war von dem Leichnam keine Spur mehr. Wir wurden geweckt, im ganzen Gutshaus zündete man sämtliche Lichter an, ein Grauen griff um sich, befiel alle Hausbewohner. Sogleich ging unter der Dienerschaft um, das grüne Teufelchen habe, mit magischen Kräften im Bunde, den eigenen Tod nur vorgetäuscht, um dann, als niemand mehr bei der Bahre gewesen, ins Leben zurückzukehren und flugs zu den Seinen in den Wald zu laufen. Nun fehlte nur noch, dass jemand hinzugab, das Teufelchen wolle sich womöglich rächen für die Gefangenschaft – und man verriegelte zur Nacht jede Tür.

Große Unruhe machte sich breit, als hätten wir einen Überfall der Tataren zu gewärtigen. Ośródka sperrten wir besonders sorgsam im Nebenhaus ein. Sie wirkte seltsam ungerührt; schmutzig war sie, ihre Kleidung zerrissen, was einen gewissen Verdacht auf sie warf.

Zusammen mit dem jungen Ryczywolski suchte ich nach Spuren. In der Stube waren nur einige Striemen auf den Dielen zu sehen, als wäre hier ein Körper geschleift worden, draußen wiederum hatte der allgemeine Aufruhr alle Abdrücke verwischt, alles war zertreten, nichts, was hätte Aufschluss geben können, ließ sich mehr erkennen. Das Begräbnis wurde abgesagt, man räumte die Bahre beiseite, verstaute die Totenkerzen in einem Kuffer, wo sie die nächste Gelegenheit erwarten sollten. Wenn sie nur so bald nicht käme! Einige Tage lang lebten wir wie in einem Zustand der Belagerung, doch nicht der Türken oder Moskowiter wegen packte uns die Angst – diese Furcht war von der seltsamsten Art, von laubgrüner Tönung, durchzogen vom Faulgeruch des Schlamms, den algigen Strängen der Wasserpflanzen. Eine klebrige Furcht, jenseits aller Worte, die uns die Gedanken verwirrte und sie in die wuchernden Farnfelder trieb, in die glucksenden, bodenlosen Sümpfe. Die Insekten schienen uns zu belauern, geheimnisvolle Laute aus dem Dickicht nahmen wir für Rufe und Klagegetön. Herrschaft wie Dienerschaft versammelten sich in der großen Stube, aßen ohne rechten Appetit ein bescheidenes Abendbrot, tranken Okowita, doch nicht, um die Laune zu heben, sondern aus Sorge und Furcht.

Mit immer größerer Macht drang der Frühling aus den Wäldern, breitete sich über die Sümpfe aus, dass bald alles von Blumen übersät war, die auf dicken Stängeln wuchsen, von Wasserlilien in nie gesehenen Farben und Formen, von großblättrigen Schwimmpflanzen, deren Bezeichnung ich nicht kannte, was mich als Botaniker mit einiger Scham erfüllte. Der junge Ryczywolski tat, was er konnte, um mir Ablenkung zu verschaffen, doch was wollte man unter diesen Umständen schon ersinnen? Wir hatten keine Bücher, und der Vorrat an Papier und Tinte gestattete mir kaum, ein paar Pflanzen zu zeichnen. Immer öfter wanderte mein Blick zu dem Mädchen, Ośródka. Nun, da sie allein war, suchte sie unsere Nähe. Ganz besonders band sie sich an Ryczywolski, sie folgte ihm überallhin, und ich wähnte schon, ich hätte womöglich ihr Alter falsch eingeschätzt. Ich suchte nach ersten Zeichen der Weiblichkeit, doch ihr magerer Körper war der eines Kindes, er zeigte keine Rundungen.

Die Hajdamowiczs hatten ihr hübsche Kleidung und schöne Schuhe gegeben, sie aber zog alles aus, wenn sie nach draußen ging, legte die Garderobe sorgsam bei der Hauswand zusammen.

Bald versuchten wir, Ośródka Sprechen und Schreiben beizubringen. Ich zeichnete Tiere für sie, in der Hoffnung, sie gebe einen Laut von sich. Sie schaute wohl aufmerksam auf die Bilder, doch schien mir, ihr Blick glitte über das Papier, ohne den Inhalt der Zeichnung zu berühren. Als sie selbst die Kohle in die Hand nahm, konnte sie einen Kreis zeichnen, wurde es jedoch bald überdrüssig.

An dieser Stelle muss ich ein paar Worte über den jungen Ryczywolski verlieren. Feliks war sein Name, und er benannte ihn gut, denn gleich unter welchen Gegebenheiten blieb er ein glücklicher Mensch, stets heiterer Laune, voll guten Willens, was immer ihm widerfahren mochte. Und widerfahren war ihm, dass die Moskowiter seine ganze Familie hingemetzelt hatten. Seinem Vater schlitzten sie den Bauch auf, an den Schwestern und der Mutter vergingen sie sich auf das Grausamste. Wie er sich sein heiteres Gemüt bewahren konnte, war mir unbegreiflich. Nie sah ich ihn eine Träne vergießen, nie sah ich ihn in Melancholien. Vieles schon hatte er von mir gelernt, die Bemühungen Seiner Majestät, ihn zu einem guten Lehrer zu geben – wenn es gestattet sei, in solchen Worten von sich selbst zu sprechen –, waren nicht umsonst gewesen. Ja, es hätte dieser blondhaarige Mensch mit seinen blauen Augen, seiner zierlichen Statur und seiner Behändigkeit den Weg zu einer großen Karriere einschlagen können, hätten nicht jene Ereignisse ihren Lauf genommen, die ich hier beschreiben möchte. Denn auch Ryczywolski interessierte sich für das Phänomen der plica polonica, was hier, auf dem Gut Hajdamowicze in eins fiel mit Ośródka.

Zur Zeit der glühenden Julihitze erfuhren wir aus Briefen, dass Warschau befreit war aus den Händen der Schweden, und ich wollte schon glauben, nun kehre alles zu seiner alten Ordnung zurück, und ich würde bald so weit genesen sein, dass ich mich wieder zum König begeben und sein Podagra kurieren könne. Einstweilen nahm sich ein anderer Medicus der Leiden Seiner Majestät an, was mich mit Unruhe erfüllte. Die Mercurius-Kur, die ich dem König zugedacht hatte, war in Polen noch kaum bekannt. Auch fehlte es der hiesigen Heilkunst an präziser Methodik, die Doctores hatten keine Kenntnis von den neuesten Entdeckungen der Anatomie und Arzneikunde, sie hielten sich an alte Überlieferungen, die dem Volksglauben näher waren als den Resultaten gründlicher Forschung. Doch wäre ich unredlich, wollte ich meine Überzeugung verhehlen, dass auch am Hofe König Ludwigs kaum ein Medicus sich fände, der nicht de facto ein Scharlatan wäre und auf Erkenntnisse sich beriefe, die er sich aus den Fingern sog.

Unglücklicherweise wuchs mein Bein nicht richtig zusammen, ich konnte noch immer nicht darauf stehen. Weiterhin kam die Frau aus den Sümpfen zu mir, die Flüsterin, wie sie genannt wurde, und rieb mir die erschlafften Muskeln mit einer braunen, stinkenden Flüssigkeit ein. Bald erreichte uns dann die traurige Nachricht, dass die Schweden Warschau erneut erobert hätten und erbarmungslos hausten in der Stadt. So sann ich ein weiteres Mal über mein Schicksal, das es so schlecht nicht mit mir meinte, wenn ich in diesen Sümpfen genesen sollte, und dass Gott ebendiesen Lauf der Dinge für mich ausersehen hatte, um mich zu bewahren vor der Gewalt des Krieges, dem Toben und Wüten der Menschen.

Um die zwei Wochen nach dem Christophstag, der in dieser Gegend besonders feierlich begangen wird – was nicht verwundern darf, trug der Heilige doch den kleinen Jesusknaben wohlbehalten durchs Wasser an Land –, hörten wir zum ersten Mal Ośródkas Stimme. Die ersten Worte richtete sie an Ryczywolski, und als er sie fragte, erstaunt genug, warum sie bisher nicht gesprochen habe, erwiderte sie, niemand habe sie etwas gefragt. Was auch der Wahrheit entsprach, hatten wir doch angenommen, sie sei der Zunge nicht mächtig.

Wie sehr bedauerte ich meine spärlichen Kenntnisse des Polnischen, denn so vieles hätte ich sie fragen wollen, doch auch Ryczywolski hatte Mühe, sie zu verstehen, sie sprach in einem ruthenischen Volksdialekt. Einzelne Wörter waren es oder kurze Sätze, und sie heftete ihren Blick auf uns, als wollte sie die Wirkung des Gesagten prüfen oder als forderte sie von uns eine Bestätigung. Ihre Stimme passte nicht zu ihr – tief war sie, männlich fast, ganz gewiss nicht die Stimme eines jungen Mädchens. Benannte sie, wobei sie mit dem Finger deutete, die Erscheinungen der Welt – Baum, Himmel, Wasser –, ergriff mich ein tiefes Unbehagen, es klang, als flössen diese schlichten Bezeichnungen aus dem Jenseits zu uns her.

Der Sommer stand im Zenit, die Sümpfe trockneten ab, doch niemand wollte sich so recht darüber freuen, denn damit wurden sie wegsam, und das Gut Hajdamowicze war ständigen Überfällen ausgesetzt. Vom immer noch tobenden Krieg jeglicher sittlichen Hemmungen entledigt, trieben alle möglichen Schurkenbanden ihr Unwesen. In solchen Zeiten weiß niemand mehr, wer mit wem sich verbündet hat, wer auf wessen Seite steht. Einmal überfielen uns Moskowiter. Hajdamowicz musste mit ihnen um ein Lösegeld verhandeln, dass sie uns verschonten. Ein anderes Mal wehrten wir einen Angriff marodierender Soldaten ab. Der junge Ryczywolski griff zur Waffe und schoss einige von ihnen nieder, was ihm als große Heldentat angerechnet wurde.

In jedem Ankömmling erhoffte ich, einen königlichen Gesandten zu sehen, damit Seine Majestät mich endlich zu sich riefe, doch nichts dergleichen geschah. Es war Krieg, der König folgte tapfer seinen Truppen, und seinen Medicus aus der Fremde hatte er gewiss schon vergessen. Ich verlor mich in Phantasien, dass ich mich auch ohne Ordre des Königs auf den Weg machen würde, doch was sollten mir derlei Hirngespinste, wenn ich nicht einmal imstande war, ein Pferd zu besteigen. In trübseliges Grübeln versunken, saß ich auf meiner Bank und sah, wie sich mit jedem Tag eine größere Schar um Ośródka versammelte – die jungen Dienstmädchen des Gutshauses, die Bauernkinder, manchmal auch der junge Herr und die jungen Fräulein, alle hörten ihrem Reden zu.

»Was sind das für Zusammenkünfte? Wovon wird da gesprochen?«, fragte ich Ryczywolski, der anfangs en passant ein wenig zugehört hatte, bis er sich schließlich mit in die Runde setzte. Später erzählte er mir alles – abends, wenn ich mich zu Bett begab und er mir assistierte, mit seinen zierlichen Händen die stinkende Salbe der Flüsterin auf meine heilenden Wunden strich, welch selbiges Medikament sich im Übrigen als äußerst wirksam erwies.

»Tief im Wald, weit hinter den Sümpfen, so erzählt sie, liegt ein Land, in dem der Mond mit derselben Helligkeit scheint wie die Sonne, die dort weniger leuchtend ist als bei uns.«

Seine Finger glitten über meine ausgelaugte Haut, massierten meinen Schenkel, damit das Blut leichter durch die Adern flösse.

»In diesem Land leben die Menschen auf den Bäumen und schlafen in Höhlen in den Stämmen. Während der Mondtage klettern sie bis hoch in die Wipfel und setzen ihre nackten Körper dem Mondlicht aus, wovon sie eine grüne Färbung annehmen. Diesem Licht ist es zu verdanken, dass sie so wenig essen müssen. Es genügen ihnen die Beeren des Waldes, Pilze und Nüsse. Und da man dort keine Äcker bebauen und keine Behausungen errichten muss, ist ihnen alle Tätigkeit Vergnügen. Sie kennen weder Herrscher noch Herren, es gibt weder Bauern noch Priester. Gilt es etwas zu tun, versammeln sie sich auf einem Baum und beraten, um dann zu handeln, wie sie beschlossen haben. Ist jemand nicht einverstanden mit einer Entscheidung, lassen sie ihn in Frieden gehen, bedrängen ihn nicht; er wird ohnehin zurückkommen. Haben zwei aneinander Gefallen gefunden, bleiben sie eine Weile zusammen. Kühlen die Gefühle des einen ab, geht er zu jemand anderem. So kommen die Kinder auf die Welt. Dem Kind wiederum sind alle die Eltern, und alle sorgen gerne für jedes Kind. Manchmal, wenn sie auf den allerhöchsten Baum klettern, ahnen sie in weiter Ferne unsere Welt, sehen den Rauch der verheerten Dörfer, riechen den Brandgeruch verkohlter Leichen. Dann huschen sie rasch unter das Laubdach zurück, sie wollen sich nicht die Augen besudeln mit solchen Bildern, nicht die Nase verderben mit solchen Gerüchen. Die grelle Erscheinung unserer Welt ist ihnen zuwider, sie stößt sie ab. Wie ein Trugbild erscheint sie ihnen, sind doch weder Tataren noch Moskowiter je zu ihnen vorgedrungen. Uns sehen sie als unwirklich an, gleich einem bösen Traum.«

Einmal fragte Ryczywolski Ośródka, ob sie an Gott glaube.

»Was ist das, Gott?«, gab sie zur Antwort.

Seltsam wollte das allen erscheinen, und es hatte zugleich etwas Verlockendes – ein Leben ohne das Bewusstsein der Existenz Gottes. Könnte es nicht leichter sein? Wir müssten uns diese quälenden Fragen nicht stellen. Warum lässt Gott in der von ihm erschaffenen Welt so großes Leiden zu, wenn er doch ein liebender Gott ist, gütig und allmächtig?

Einmal ließ ich sie fragen, wie das grüne Völkchen den Winter verbringe. Am selben Abend noch brachte Ryczywolski die Antwort, und während er meinen armen Schenkel knetete, erzählte er mir, dass sie vom Winter gar nichts wüssten. Wenn die erste Kälte kommt, versammeln sie sich in der größten Höhle eines mächtigen Baumes, schmiegen sich eng aneinander wie Mäuse und fallen in Schlaf. Bald überzieht sie eine dicke Moosschicht, die sie gegen die Fröste schützt, und große Pilze wachsen am Einschlupf der Baumhöhle, sodass sie von außen nicht zu sehen sind. Sie träumen gemeinsam, das heißt, sie »sehen« die Träume anderer. So kennen sie keine Langeweile. Über Winter werden sie sehr mager, und wenn der erste warme Frühlingsmond scheint, klimmen alle in die Baumwipfel und lassen ihre bleichen Leiber von seinen Strahlen berühren, bis sie wieder ihre gesunde grüne Farbe angenommen haben. Auf ihre Art wissen sie sich auch mit den Tieren zu verständigen, und da sie kein Fleisch essen und nicht jagen, sind ihnen die Tiere freundlich gesinnt, helfen ihnen bei diesem und jenem. Ja, die Tiere erzählen ihnen angeblich ihre Geschichten, weshalb die grünen Menschen klüger sind und besser bewandert in den Dingen der Natur.

Dies alles nahm ich für Volksfabeln, und ich dachte bei mir, ob nicht am Ende Ryczywolski alles erfunden hätte. Deshalb näherte ich mich eines Tages mithilfe eines Dieners der Runde, um Ośródka zu belauschen. Zu meinem Erstaunen sprach sie ebenso flüssig wie sicher, und alle hörten ihr in aufmerksamem Schweigen zu. Was nun Ryczywolski womöglich an Eigenem hinzugegeben hatte, vermochte ich nicht zu sagen.

Einmal bat ich ihn, sie nach dem Tod zu fragen. Er brachte mir folgende Antwort:

»Sie sehen sich als Früchte an. Der Mensch ist eine Frucht, und die Tiere fressen sie. Deshalb binden sie ihre Toten an die Äste eines Baumes und warten, bis die Vögel und die Tiere des Waldes sie gefressen haben.«

Mitte August, als die Sümpfe noch weiter abgetrocknet waren, traf endlich der so lange ersehnte Gesandte des Königs in Hajdamowicze ein. Er kam mit einer Kutsche, eskortiert von einigen bewaffneten Männern. Briefe und Geschenke brachte er, neue Kleidung, manch treffliche Flasche. So gerührt war ich von der Großzügigkeit des Königs, dass ich die Tränen nicht zurückhalten konnte. Meine Freude war unermesslich – in wenigen Tagen sollten wir zurückkehren in die Welt! Hinkend und hüpfend in meinem Überschwang bedachte ich Ryczywolski wieder und wieder mit Küssen. Ich hatte genug von diesem Gutshaus, das so verloren in den morastigen Wäldern stand, genug von dem fauligen Laubgewirr, von all den Mücken, Spinnen, Käfern, all dem wimmelnden Gewürm, genug von den Fröschen, der ewigen Feuchte, dem Brodem des Schlamms, dem betäubenden Dunst der wuchernden Vegetation. Genug! Mich widerte das alles an. Mein kleines Werk über die plica polonica hatte ich verfasst, im besten Bemühen um Glaubwürdigkeit. Auch einige der hiesigen Pflanzen hatte ich beschrieben. Was also sollte ich noch hier?

Ryczywolski hingegen teilte meine Freude über den baldigen Aufbruch nicht. Unruhig war er, verschwand immer wieder, und an den Abenden sagte er mir, er gehe zur Linde, um zu reden und eigene Untersuchungen anzustellen. Ich hätte mir mein Teil dazu denken können, doch war ich zu überwältigt von der Aussicht auf die bevorstehende Abreise, um weitere Gedanken daran zu verschwenden.

Der Vollmond fiel in die ersten Septembertage, und bei jedem Vollmond schlafe ich schlecht. So groß und leuchtend stieg er über den Wäldern und Sümpfen empor, dass man ein Schaudern empfinden wollte. Den ganzen Tag über war ich beschäftigt gewesen, hatte meine Herbarien für die Reise verpackt, rechtschaffen müde war ich, doch fand ich keinen Schlaf, wälzte mich hin und her. Mir schien, als hörte ich ein Flüstern im Haus, das Tapsen kleiner Füße, ein Schlurren und Schleifen, das Knarren einer Türangel. Ich hielt es für Nachtgespinste, doch sollte sich am Morgen zeigen, dass es keine Einbildung gewesen war. Alle Kinder und alle jungen Leute aus dem Gutshaus waren verschwunden, auch die Kinder des Kämmerers, vier Mädchen und ein Junge – vierunddreißig Seelen zusammen, die gesamte Jugend von Hajdamowicze. Nur die Säuglinge, die noch an der Brust lagen, waren verblieben.

Auch mein junger, hübscher Ryczywolski war verschwunden, den ich schon an meiner Seite am französischen Hofe wähnte.

Wie ein Gottesgericht war es über Hajdamowicze hereingebrochen. Die Wehklage der Frauen erhob sich in den Himmel. Rasch verwarf man den Gedanken, die Tataren könnten dahinterstecken. Sie verschleppten, wie jeder wusste, auch Kinder – doch viel zu leise war es vor sich gegangen. So wollte man schließlich annehmen, dunkle Mächte seien im Spiel gewesen, und die Männer wetzten und schliffen, was zur Hand war, Säbel, Sensen, Sicheln, und zogen, nachdem sie sich mehrfach bekreuzigt hatten, in geschlossenem Trupp um die Mittagszeit aus, die Verschwundenen zu suchen. Vergeblich – sie fanden nichts. Gegen Abend erst entdeckten einige Knechte die sterblichen Überreste eines Kindes, hoch in einem Baum. Ein schreckliches Geschrei erhob sich, denn alle erkannten an dem Totenhemd, dass es der Leichnam des Jungen war. Vielmehr – was die Vögel von ihm übrig gelassen hatten.

Alles junge Leben war aus Hajdamowicze entschwunden, die Zukunft war dahin.

Wie eine Mauer stand der Wald. Als wäre er das Heer des mächtigsten Königreichs auf Erden, dessen Herolde eben zum Abzug bliesen. Wohin? In den äußersten Weltenkreis inmitten der Grenzenlosigkeit, jenseits des flimmernden Laubs, jenseits der leuchtenden Tupfen, in die Gefilde der ewigen Schatten.

Drei Tage wollte ich noch warten. Dann schrieb ich eine Botschaft für Ryczywolski: »Solltest Du zurückkehren – wo immer ich dann weilen werde, komm!«

Am vierten Tag begriffen wir alle, dass wir die jungen Menschen nicht mehr sehen würden, in die Mondwelt waren sie entschwunden.

Als die königliche Kutsche sich auf den Weg machte, brach ich in Tränen aus, doch nicht meines Beines wegen, das mich noch immer plagte; was mich erschütterte, reichte tiefer. Und ich verließ den letzten Kreis der Welt, seine von Feuchtigkeit gedunsenen Randbezirke, seinen nirgends verzeichneten Schmerz, seine im Unsteten schwimmenden Horizonte, hinter denen sich das Große Nichts erstreckt. Und ich bewegte mich wieder auf das Zentrum zu, jene Sphäre, in der alles auf Zuruf seinen Sinn erhält, zu einem schlüssigen Ganzen sich fügt.

Hiermit halte ich also fest, was ich gesehen habe in jenem Grenzland der Ferne, notiere meine Erlebnisse, im lauteren Bestreben, nichts auszulassen, nichts hinzuzudichten, in der Hoffnung, dass der Leser mir zu begreifen helfe, was sich dort zugetragen hat und was ich selbst mit Mühe nur erfassen kann, prägen uns doch die Ränder der Welt für immer eine rätselhafte Ohnmacht auf.