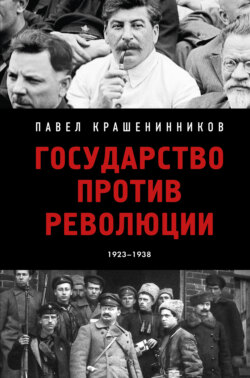

Читать книгу Государство против революции - Павел Крашенинников, П. В. Крашенинников - Страница 10

Глава 3

Государство вместо революции

Национализация крестьян

ОглавлениеС практической точки зрения доктрина Сталина, заключавшаяся в создании мощной в экономическом и военном отношении социалистической империи с имманентно присущим ей экспансионизмом, и доктрина Троцкого – перманентная мировая революция, возглавляемая государством победившего социализма, ничем друг от друга не отличались. На самом деле спор между «двумя выдающимися вождями» шел о дальнейшей судьбе партии, соотношении двух ее функций – управленческой и идеологической.

Либо сувереном, принимающим Решения, остаются политические лидеры партии, а аппарат – лишь исполнитель их воли, как это было изначально. Либо партаппарат окончательно становится ключевым элементом системы управления государством и обществом, а партийные лидеры разных масштабов выполняют роль общественников, становятся своеобразной государственной церковью с разветвленной системой приходов на всех предприятиях, в учреждениях и организациях.

Это была хорошо известная из истории борьба государства и церкви за командные высоты. Как и прежде, победило государство. Государство и было объявлено богом вместо революции. В качестве «Отче наш» стала фраза: «Жила бы страна родная – и нету других забот». Она заменила «Да здравствует мировая революция!». В массовом сознании государство все больше приобретало черты конкретной персоны.

Зато полемика с правой оппозицией (группа Бухарина) носила сугубо тактический характер и касалась путей развития экономики. Н. И. Бухарин и его единомышленники настаивали на встраивании крестьян, в том числе и кулаков, в социализм. Сталин, перешедший на левацкие позиции, хотел ускоренной индустриализации за счет ограбления крестьян. Однако и здесь имелось второе дно.

Крестьяне в массе своей традиционно старались держаться подальше от государства, воспринимая его как природное явление, с которым бесполезно бороться, но можно как-то от него отгораживаться.

Их интересы не распространялись дальше их поселения. Поэтому становиться адептами новой религии и включаться в строительство социалистического государства они не спешили. И это при том, что крестьяне составляли подавляющее большинство населения, а в их руках находились основные материальные ресурсы страны.

«Эгоизм» крестьян, столкнувшись с советским государственным строительством, породил два экономических кризиса – в 1923–1924 годах вследствие «ножниц цен», когда крестьяне не могли купить слишком дорогую промышленную продукцию, и в 1927–1928 годах, когда из-за военной тревоги 1927 года[79] крестьяне в ожидании развития событий перестали продавать хлеб (так называемая хлебная стачка). Из-за диспропорций цен на сельскохозяйственное сырье (продававшееся по вольным ценам) и готовый хлеб (из заготовленной по государственным ценам муки) осенью 1928 года правительство было вынуждено ввести хлебные карточки в крупных городах.

Начальство в принципе не любит, когда подданные живут не его интересами, а своими собственными. Так что обращение крестьян в новую веру стало насущной необходимостью. Для этого надо было загнать крестьян в колхозы.

Хлебный кризис 1927 года и опасения насчет войны с Великобританией, Францией и некоторыми другими странами подвигли Сталина на ускоренную индустриализацию страны прежде всего в плане усиления военной мощи. Иного способа, кроме как изъять недостающие ресурсы у крестьян путем коллективизации крестьянских хозяйств, большевикам в голову не приходило.

В противовес идее полного огосударствления сельского хозяйства выступили экономисты А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев и др. Они считали более перспективным соединить индивидуально-семейную, коллективную и государственную формы организации производства[80]. Однако такой подход противоречил политике Сталина, который в тот момент боролся с правой оппозицией в лице группы Бухарина. Опять же о намерении укротить крестьянскую вольницу надо не забывать. Этот демарш вскоре вышел ученым боком.

Политическое решение об объединении единоличников в коллективное хозяйство формировалось на фоне кризиса с хлебозаготовками и было принято на XV Съезде ВКП (б) в конце 1927 года.

По сути, начиналась настоящая крестьянская контрреформа. Не вымышленная, которую советские историки приписывали Александру III. На самом деле он продолжал реформу своего отца – Александра II – по освобождению крестьян и облегчению их жизни и труда. В конце 20-х годов XX века у крестьян отобрали имущество, которое можно было назвать средствами производства, свободу передвижения и выбора места жительства и заставили принудительно трудиться.

Впрочем, давайте по порядку.

В январе 1928 года было принято решение проверить ситуацию с заготовками хлеба на местах. Руководство страны во главе с вождем выехало проверять аграрные регионы.

Сталин отправился в Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Красноярск и Омск. Пробыв в Сибири три недели, генсек увидел и прочувствовал катастрофическую ситуацию с продовольствием. 19 января 1928 года в шифрограмме в ВКП (б) на имя С. В. Косиора[81] он пишет: «…Прибыл Новосибирск 18-го. Тот же день устроили собрание в сорок человек партийно-советско-кооперативной верхушки. Общее впечатление от собрания: страшно запоздали с заготовками, очень трудно наверстать потерянное, можно наверстать потерянное при зверском режиме (выделено авт. – П. К.) и умении руководить, работники готовы разбиться в лепешку для того, чтобы выправить положение. О решениях собрания сообщу дополнительно»[82].

10 февраля Сталин отправил еще одну шифровку, где предложил: «…В четырех губерниях Центрально-Черноземной области совершенно необходимо применение статьи 107 Уголовного кодекса в отношении отдельных злостных кулаков, причем именно действительных кулаков, не выпускающих большие партии хлеба»[83]. Статья 107 УК РСФСР предусматривала лишение свободы до трех лет с конфискацией имущества за «злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок». Локомотив репрессий набирал обороты.

В ноябре 1929-го в газете «Правда» была опубликована статья Иосифа Сталина «Год великого перелома», в которой провозглашались окончательный отказ от политики НЭПа и курс на насильственную коллективизацию. По сути, речь шла о желании переломить хребет крестьянству как независимому субъекту хозяйственной деятельности.

Формально крестьянам был предоставлен выбор из трех вариантов способов хозяйствования: колхоз, совхоз и единоличное хозяйство. На самом же деле в полном соответствии с Правом катастроф этот выбор осуществлялся не крестьянами, а партийным и государственным руководством конкретной территории.

В колхозах происходило обобществление (передача колхозу) основной части имущества крестьян, в собственности у них оставались дом, хозяйственная постройка (как правило, сарай), домашняя птица, мелкий инвентарь, домашняя утварь. Остальное передавалось колхозу (кооперативу), имущество которого помещалось в паевой фонд и делилось на паи. Расчеты производили, исходя из трудодней, деньгами или сельскохозяйственной продукцией.

Совхозы, в отличие от колхозов, были государственными предприятиями, где все имущество принадлежало государству, а крестьяне и другие лица работали по найму и получали заработную плату.

Первоначально совхозы создавались в основном как специализированные сельскохозяйственные предприятия для выращивания свеклы, табака, хлопка и т. п. Кроме того, действовали животноводческие совхозы. Вместе с тем 11 июля 1928 года ЦК ВКП (б) принял решение «Об организации новых (зерновых) совхозов» для увеличения производства зерна. Уже 1 августа 1928 года было принято постановление ЦИК и СНК «Об организации крупных зерновых советских хозяйств»[84]. На основании данных документов создавались новые и объединялись действующие совхозы.

В колхозах и совхозах у крестьян имелись подсобные хозяйства, в которых в свободное от работы время трудились сельчане.

В подавляющем большинстве случаев местное руководство выбирало колхозы как наиболее эффективный способ лишения крестьян средств производства. Совхозы требовали инвестиций со стороны государства, а единоличников было решено истребить под корень.

1 февраля 1930 года Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Исполнительный Комитет СССР издали постановление «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»[85].

Документ отменил аренду земли и использование наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах. Исключение могло быть сделано на основании специального совместного решения районного и окружного исполнительных комитетов только в отношении середняков.

Местные власти были наделены чрезвычайными полномочиями «вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей)». Конфискованное имущество (за исключением той части, которая шла государственным и кооперативным органам в погашение причитающихся с кулаков обязательств) должно было передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взноса за вступавших в них бедняков и батраков.

Секретным решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»[86] и секретной инструкцией ЦИК и СНК от 4 февраля в отношении кулаков отменялся ряд положений «Общих начал землепользования и землеустройства». В районах сплошной коллективизации предписывалось конфисковывать у кулаков средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, производственные и торговые предприятия, продовольственные, кормовые и семенные запасы, наличные деньги и «излишки домашнего имущества». В отношении середняков регулирование должно было происходить под руководством и контролем окрисполкомов.

В этих документах и Приказе ОГПУ от 2 февраля 1930 года кулаков подразделяли на три категории:

– первая – контрреволюционный кулацкий актив (участники контрреволюционных и повстанческих группировок, злостные и махровые одиночки) – подлежала незамедлительному аресту и заключению в концлагеря и могла быть приговорена к «высшей мере репрессии»;

– вторая – активные противники коллективизации (бывшие помещики, полупомещики и кулацкие авторитеты) – подлежала массовому выселению в отдаленные районы;

– третья – сочувствующие первым двум категориям – подлежала расселению в пределах района.

Все категории кулаков выселялись вместе с семьями, производилась конфискация имущества.

Были еще подкулачники – те, кто сопротивлялся вступлению в колхоз, при том что колхозы, как мы уже указывали, были объявлены добровольным объединением крестьян. К январю 1932 года было выселено 1,4 млн человек, из них несколько сотен тысяч – в отдаленные районы страны.

Предпринятые меры были направлены на ликвидацию не только кулаков, но и вообще крестьян-единоличников, в силу своей самодостаточности и автономности представлявших угрозу для государства.

Крестьяне активно сопротивлялись коллективизации. В марте 1930 года ОГПУ насчитало 6500 бунтов, восемьсот из которых было подавлено с применением оружия. В течение всего 1930 года около 2,5 млн крестьян приняли участие в 14 тыс. выступлений против коллективизации[87]. Они громили сельсоветы, избивали присланных из города агитаторов, случались и убийства. Обстановка в деревнях накалилась настолько, что в любую минуту мог бы вспыхнуть всероссийский крестьянский бунт. Наиболее ожесточенное сопротивление коллективизации оказало население национальных окраин СССР[88].

Памятуя о роли «крестьянской» армии в свержении самодержавия в Гражданской войне, советское правительство не решилось использовать по-прежнему состоявшую в основном из крестьян армию для подавления мятежей.

Сталину пришлось, как сейчас говорят, отъехать в традиционном жанре «царь хороший, бояре плохие». 2 марта 1930 года в газете «Правда» появилась его статья «Головокружение от успехов», в которой критиковалось нарушение принципа добровольности вступления в колхозы и предлагалось искать формы коллективизации, наиболее приемлемые для конкретной местности. В «перегибах на местах» были обвинены руководители регионов, которые на самом деле просто хотели выслужиться перед начальством.

Было принято постановление ЦК ВКП (б) «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении» (14 марта 1930 года). Показательно наказаны некоторые руководители на местах.

Чуть раньше, 7 декабря 1929 года, был образован Наркомат земледелия, который возглавил Я. А. Яковлев (Эпштейн). Наркомзем доработал и представил на утверждение главный документ колхозной жизни.

1 марта 1930 года был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели[89]. В нем провозглашался принцип добровольного вхождения в колхоз, определялся порядок объединения, объем общественных средств производства.

Рубанок раскулачивания снимал слой за слоем зажиточного крестьянства: первоначально в колхозах полностью исчезли кулаки, затем середняки и впоследствии активисты, обогатившиеся на первых стадиях борьбы с кулаками.

В итоге всех мероприятий значительную часть крестьян в колхозах составляли бедняки. Вступая в колхозы, они абсолютно ничего не теряли, так как ничего и не имели. Для них это становилось своеобразной гарантией того, что они защищены от голодной смерти, поскольку за каждый трудодень человек получал оплату в виде набора продуктов. Им был абсолютно безразличен конечный результат их деятельности. Широко распространились случаи хищения хлеба, укрытия его от учета. Против этого государство боролось опять-таки с помощью репрессий.

7 августа 1932 года было принято постановление ЦИК, СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»[90], или «Закон о трех колосках», написанный практически под диктовку Сталина. За хищение колхозного и коллективного имущества полагался расстрел с конфискацией всего имущества, при смягчающих обстоятельствах он заменялся лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией. Амнистия по делам такого рода была запрещена. В соответствии с этим законом десятки тысяч колхозников были арестованы за самовольное присвоение даже небольшого количества ржи или пшеницы.

Уже в сентябре 1931 года охват коллективизацией достиг 60 %[91]. После этого темпы насильственной коллективизации были существенно снижены. Согласно секретной Инструкции ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 8 мая 1933 года, адресованной всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры, раскулачивание стало проводиться в индивидуальном, а не в массовом порядке. А с 24 мая 1934 года в соответствии с постановлением ЦИК СССР «О порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков» в индивидуальном порядке начался процесс восстановления «лишенцев» (кулаков-спецпереселенцев) в гражданских правах.

13 августа 1954 года процессы, связанные с проведением политики ликвидации кулачества как класса, были прекращены постановлением Совета Министров СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с бывших кулаков и других лиц». К этому времени единоличных хозяйств в стране практически не осталось[92].

Исчерпав все возможности административных способов управления сельским хозяйством, власти решили прибегнуть к экономическим методам.

В августе-сентябре 1934 года были повышены ставки сельхозналога с единоличников, и, кроме того, для них был введен единовременный налог, на 50 % увеличены нормы обязательных поставок продукции государству по сравнению с колхозниками[93].

Для частников оставалось только три выхода из этой ситуации: уйти в город, вступить в колхоз или стать наемным работником в совхозе. При этом уйти в город было не так просто. В 1932 году была введена отмененная революцией паспортная система, установившая жесткий административный контроль за движением рабочей силы в городах, а в особенности из села в город, по сути, превратившая колхозников в государственных крепостных.

На II Всесоюзном съезде колхозников-ударников, проходившем в феврале 1935 года, Сталин с гордостью заявил, что 98 % всех обрабатываемых земель в стране уже являются социалистической собственностью[94]. В честь этого грандиозного достижения еще в декабре 1934 года государство сняло с колхозов все задолженности по ссудам (кредитам), полученным до 1 января 1933 года.

Сам Сталин в разговоре с У. Черчиллем вспоминал о коллективизации: «Это было что-то страшное, это длилось четыре года, но для того, чтобы избавиться от периодических голодовок, России было абсолютно необходимо пахать землю тракторами. Мы должны механизировать наше сельское хозяйство. Когда мы давали трактора крестьянам, то они приходили в негодность через несколько месяцев. Только колхозы, имеющие мастерские, могут обращаться с тракторами. Мы всеми силами старались объяснить это крестьянам. <…> Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Многие из них (кулаков) согласились пойти с нами. Некоторым из них дали землю для индивидуальной обработки в Томской области, или в Иркутской, или еще дальше на север, но основная их часть была весьма непопулярна, и они были уничтожены своими батраками»[95].

Таким образом был ликвидирован последний социальный слой, противостоявший социалистическому государству, – «мелкобуржуазные» земледельцы, а за их счет была осуществлена индустриализация страны.

Однако окончательное удушение «буржуазной стихии» в лице нэпманов, кулаков и зажиточных крестьян осуществлялось не только насильственными и административными методами. Значительную роль сыграл и такой инструментарий, как налоговая и финансовая политика государства. Конечно же, и советская пропагандистская машина делала свое дело. Газеты, радио, фильмы, Союз писателей обеспечивали пропагандистское прикрытие: советских граждан убеждали, что все это в их интересах и во благо советской Родины.

23 августа 1929 года ЦК ВКП (б) принял решение об установлении и торжественном проведении 13 октября Дня урожая и коллективизации[96]. Вместо праздника урожая, проходившего до революции 21 сентября, имеющего также и другие дополнительные названия, большевики предложили отмечать в середине октября национализацию крестьян.

79

Активное военно-политическое вмешательство СССР в ситуацию в Китае руками китайских коммунистов наносило ущерб британским экономическим интересам в этой стране и вело к превращению Китая в коммунистическое государство. В январе 1927 года китайские войска, при которых были советские военные советники, в число которых входил В. К. Блюхер, заняли территории английских концессий в Ханькоу и Цзюцзян. 27 мая 1927 года британское правительство заявило о разрыве торговых и дипломатических отношений с СССР. Дипломатические отношения были восстановлены лишь в ноябре 1929 года. Началось нагнетание военного психоза внутри СССР. Некоторые историки считают этот момент отправной точкой начала сталинских репрессий (см.: Пискунов С. «Военная тревога» в СССР 1927 г. // Электронный ресурс: http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1927sssr.php).

80

Кстати сказать, в одной из своих последних надиктованных статей «О кооперации» В. И. Ленин призвал, в частности, к развитию кооперативного движения как одного из двигателей построения социализма. При этом он опирался в том числе на работу А. В. Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» (1919). В. И. Ленин высоко оценил эту работу, придя к мнению, что «кооперация делается одной из основ нашей экономической политики» (Ленин В. И. ПСС. Т. 45. С. 369–377).

81

Косиор Станислав Викентьевич (1889–1939) – член партии с 1908 года, несколько раз был арестован, участник Гражданской войны, во время описываемых событий был заместителем председателя ВСНХ. С 1930 по 1938 год – член Политбюро ЦК ВКП (б). В январе 1938 года стал заместителем председателя СНК. В мае того же года был арестован, в феврале осужден за антигосударственную деятельность и расстрелян. В марте 1956 года был реабилитирован.

82

Вождь: И. В. Сталин в документах и фотографиях. 1917–1953: В 5 т. / [Отв. ред. А. К. Сорокин]. Т. 2: Сталин. Из вождей в единоличные лидеры. 1923–1928. М.: Науч. – полит. книга, 2019. С. 180–181.

83

Вождь: И. В. Сталин в документах и фотографиях. 1917–1953: В 5 т. / [Отв. ред. А. К. Сорокин]. Т. 2: Сталин. Из вождей в единоличные лидеры. 1923–1928. М.: Науч. – полит. книга, 2019. С. 182–183.

84

СЗ СССР. 1928. № 48. Ст. 421.

85

Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1930. № 32. 2 февр.

86

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий: В 2 ч. / Генеральная прокуратура РФ. Ч. I. Курск, 1999.

87

Вождь: И. В. Сталин в документах и фотографиях. 1917–1953: В 5 т. / [Отв. ред. А. К. Сорокин]. Т. 3: Сталин. Революция сверху: от «великих строек коммунизма» к «Большому террору». 1929–1938: М.: Науч. – полит. книга, 2019. С. XII.

88

В СССР началась массовая коллективизация // Электронный ресурс: https://www.prlib.ru/history/618998?ysclid=lrhtsclsbv161164912.

89

Постановление ЦИК СНК от 1 марта 1930 г. «Примерный устав сельскохозяйственной артели» // Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1930. № 60. 2 марта.

90

СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360.

91

См.: Бузгалин А. В., Колганов А. В. 10 мифов об СССР. М.: Яуза; Эксмо, 2010. С. 145.

92

В СССР началась массовая коллективизация // Электронный ресурс: https://www.prlib.ru/history/618998?ysclid=lrhtsclsbv161164912.

93

См.: Буртина E. Коллективизация без «перегибов». Налоговая политика в деревне в 1930–1935 годах // Электронный ресурс: https://memorial.krsk.ru/Articles/1990/1990Burtina.htm.

94

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 138. Л. 68–91.

95

Черчилль У. Вторая мировая война / Сокр. пер. с англ. Кн. 2: Т. 3–4. М.: Воениздат, 1991. С. 526.

96

Известия ЦК ВКП (б). 1929. № 26–27. С. 28–29.