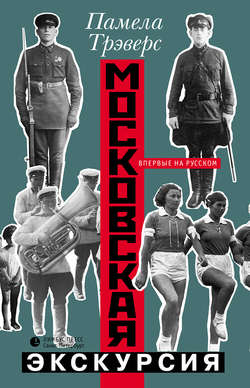

Читать книгу Московская экскурсия - Памела Трэверс - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2

ОглавлениеВот если бы можно было путешествовать по России в одиночку! Перспектива все время находиться в группе под присмотром гида деморализует. Пропадает всякий интерес и желание, к тому же для столь малообразованной особы, как я, постоянная культурная повинность весьма утомительна. Да еще этот нескончаемый поток статистических данных! Сколько комнат, сколько возможностей для рабочих! Дом культуры взирал на нас с изумлением. И не удивительно. Группа людей, одержимых мрачной решимостью развлекаться любой ценой, наверняка выглядела странновато.

Этот Дом культуры почти ничем не отличается от западных политехнических школ, но поскольку мы оказались в России, то увиденное не могло не потрясти нас до глубины души. Конечно, там была и комната для антирелигиозной пропаганды, где нам втолковали, что Зевс обратился в дым, а крест – в прах, это произвело на всех неизгладимое впечатление.

Больше всего нам понравился театр. Из ложи, прилепившейся высоко над огромным мрачным залом, мы наблюдали за группой рабочих, они репетировали оперный спектакль. Освещенная зелеными лучами прожекторов обнаженная сцена, казалось, была подготовлена для постановки глубоководной трагедии: темные фигуры в комбинезонах медленно плавали в водянистом мерцании, исполняя печальные морские песни. Директор, который вел наш отряд, что-то восторженно прошептал мне на ухо. Я вопрошающе посмотрела на гида, и та перевела: «Е. говорит: здесь сидеть три тысячи мест, да».

Мы простились с директором на ступенях Дома культуры, но он еще долго выкрикивал нам вслед статистические данные. Мы хранили смиренное молчание. Я чувствовала себя изгоем, выброшенным на берег на самом краю света.

Ну вот, началось единение. Унылость, всеобщая серость, совершенная одинаковость людей проникают и в нас. Мы заражаемся привычкой, которую замечаем в каждом встреченном нами русском: жить вполсилы, сберегая драгоценную энергию, и учимся терпеть, терпеть, терпеть. Нас засасывает машина, мы словно попали в зубцы гигантской шестеренки: с кошмарной регулярностью разъезжаем из крепости во дворец, из дворца на фабрику. Огромные человеческие часы мерно отсчитывают время, но, похоже, никому неизвестно, верно ли они идут.

Мы чувствуем себя потерянными, что неудивительно. Все вокруг незнакомое – даже люди, серые и едва различимые в сером северном свете, кажутся пришельцами с другой планеты. Глаз, единственный из всех органов чувств, иногда развеивает наши страхи. Дворцы восемнадцатого века уносят нас мыслями в прошлое, такое знакомое и любимое. Дуга желто-белых зданий напротив Зимнего дворца – шедевр архитектуры. Улицы расходятся от площади с почти музыкальной точностью и изяществом. Подгоняемые северным ветром, мы сбились в кучу на площади: справа – полукруг солнечно окрашенных зданий, слева исполинское чудо Зимнего дворца. Нас окружают два мира: Европа XVIII века и Россия – четкость и дисциплина на одном фланге и варварская необузданность на другом. Зимний дворец – незабываемое зрелище: буйная поросль ангелов, урн, рогов изобилия. Слава богу, никто не решился призвать их к порядку и не заставлял равняться на строгую заграничную элегантность зданий напротив. Жаль было бы потерять такой контраст! Между этими двумя крайностями распростерлась великая площадь, где произошла кровавая бойня 1905 года и бессчетное число других трагедий. Ветер с диким воем мечется меж ангелами и рогами изобилия, ударяя в желто-белые фасады. Над всем этим довлеет ощущение смерти, иностранное великолепие кажется навязанным извне, а не выросшим из этой болотистой земли. Ветер несется над мертвыми…

– Пойдемте! – торопит гид, и мы со вздохом облегчения трогаемся в путь вслед за ней.

Неловко ощущать себя туристом в столь трагическом месте.

Полагаю, у каждой религии есть свой Вифлеем. Русский вариант теперь в Смольном институте. Это заурядное название стало ныне сакраментальным. В священных стенах Смольного родилась Республика. Мы мягко ступаем по длинному коридору, следуя за нашим гидом.

Кто-то драматическим жестом распахивает перед нами дверь, и мы оказываемся в просторной комнате: ряды стульев, бесчисленные плакаты, над кафедрой – портрет Ленина в полный рост на фоне плотины гидроэлектростанции. Гид с гордостью переводит нам надпись над картиной.

– «Коммунизм – это Софеты плюс электрификация». Так сказал Ленин.

– Что это значит? – спрашивает Бизнесмен Первого Профессора.

Профессор поспешно захлопывает широко раскрытый рот, экстатический свет в его глазах гаснет. Он явно сбит с толку.

– Это значит, очевидно, это значит – ну, то, что и говорится – да, Советы плюс электрификация.

– Но…

– Пожалуй, – торопливо перебивает Первый Профессор, – нам лучше поспешить за остальными.

Перед следующей дверью гид делает нам знак и с особой торжественностью выстраивает нас в очередь.

– Это комната, где ши-ил Ленин, – сообщает она с неподдельным благоговением: даже необходимость постоянно повторять одни и те же объяснения непрерывно сменяющимся группам туристов не в силах умалить для нее величия этого места.

Несчастные западные туристы! Как нам выразить свое почтение и не выставить себя при этом на посмешище? Опуститься на колени? Вряд ли это уместно, да сумеем ли мы осенить себя крестным знамением? Первый и Второй Профессора решили встать на цыпочки – да так и проходили до конца экскурсии. Остальные, осматривая полуспальню-полугостиную, в которой Ленин с женой жили после провозглашения республики, старались ступать еле слышно и переговаривались шепотом. Комната производила странное впечатление. То ли из-за царившей там пустоты, то ли из-за двух узких одиноких кроватей, а возможно – из-за серого света, который, пробиваясь сквозь поникшие ветви берез, проникал через большое окно. Странно, что эмоций от вас ждут там, где все чувства намеренно подавлены рационализмом. В этой комнате царила пустота, и причиной ее было не только отсутствие хозяев. Может, и когда Ленин жил здесь, комнате все же чего-то недоставало – тепла, солнца? Гений – это свет и пыл. Обладал ли Ленин этим редким двойным огнем? Или он сгорел в яростном пламени одной-единственной идеи? Человек мысли – таким предстает Ленин на портретах и фотографиях. Единственная человеческая черта, которую можно на них различить, – это самодовольство, которое на фоне столь нечеловеческой мощи воспринимается с облегчением. Во всяком случае оно убеждает нас – хотя бы отчасти, – что Ленин был человеком, а не просто мозгом на двух ногах.

Но стылость этого места, его обнаженный рационализм! Просто не верится, что именно здесь вырвалась на волю новая мировая сила. А если и верится, то с ужасом. Неужели человечество стремится вот к этому? Зачем тогда вообще нужно человечество, если его цель – обесчеловечивание? Люди как боги? В холодном гулком воздухе эта идея кажется фантастической.

– Он устроен, да, Екатериной Феликой для школы для дефочек из дфорянских семей… – снова пускается в объяснения гид, выводя нас из святая святых.

Теперь ее голос клокочет гневом. Новая порция фактов действует на нас ободряюще. Отрадно услышать, что эти стены помнят и что-то живое: смех, шорох платьев, перестук каблучков, пробежавших по коридорам. Интересно, чему учили этих юных дворянок? Укладывать волосы по последней парижской моде и читать по-французски и по-русски? В этой комнате овладевали сложными правилами изящной беседы, а в той – возможно, искусствами любви. Может быть, Екатерина посещала ежегодные награждения учениц и лично отбирала самых способных девиц себе во фрейлины.

Но у нашего гида нет времени задумываться о подобных пустяках. Как и надлежит подкованному пропагандисту, она сообщает нам, что предшественница Екатерины, Елизавета, оставила в наследство нации пятнадцать тысяч платьев разных фасонов и один рубль в казне.

Тсс, тсс, тсс. У нас нет слов, чтобы передать наше возмущение.

(Интересно: кому достался тот рубль?)

Сегодня мы поднялись раньше обычного, нам предстояло увидеть Летний дворец. Он производит странное впечатление – такой длинный, что кажется – простирается далеко в глубь парка, но, если посмотреть сбоку, то оказывается – в ширину он не больше одной комнаты. Полагаю, задумка была в том, чтобы показывать послам иноземных государств только длинный фасад. Наша гид с явным презрением относится как к подобным архитектурным трюкам, так и к нам, плетущимся за ней следом. Зато она не удержалась от саркастических замечаний в картинной галерее и поведала нам о вопиющих казусах, связанных с некоторыми картинами. Оказывается, позолоченные рамы были сделаны еще до прибытия шедевров, так что размеры полотен не всегда совпадали с размерами рам. Из этого затруднения нашли ловкий выход: к слишком маленьким добавляли кусочек, а от слишком больших – отрезали. По этой причине теперь можно увидеть фигуру, обрезанную слева от головы до пят, или эскадрон кавалеристов, скачущий на букет роз.

Деревья роняли на нас золотые листья, мы шли по парку к Александровскому дворцу. Профессора покорно внимали достигавшим сказочных размеров историческим домыслам нашего гида, казалось, они и впрямь, несмотря на свою ученость, верили этим россказням. Поразительное проявление доверия! Гид задавала вопросы и сама же по привычке на них отвечала, так что нам не о чем было беспокоиться.

Вопрос: Кто был царь Николай Последний?

Ответ: Царь Николай Последний был очень глупым человеком, наряжавшимся в богатые одежды.

Хор Профессоров, Учителей и пр.: Верно, верно.

В кабинете царя Николая гид, возмущенно вздернув голову, указала на ряд серебряных подков на письменном столе.

– Он был суеферный и нефезучий.

Бедняга, именно так и было. Впрочем, не удивительно: все подковы были повернуты неправильной стороной!

Исаакиевский собор превращен в антирелигиозный музей. Что ж, варварский decor отлично подходит для этой новой задачи. Директор-фанатик (каждый второй в России – директор чего-нибудь) воздвиг пирамиду доказательств того, что Бога не существует. Он демонстрировал нам орудия церковных пыток и мумифицированные тела пастухов и дровосеков – бесспорное свидетельство того, что не надо быть святым, чтобы после смерти сохраниться в отличном состоянии на многие века; а также фотографии священников, благословляющих царских военачальников, правда, мы так и не поняли, с какой целью, поскольку его английский был скорее ближе к русскому. Наконец, настал черед самого главного доказательства – свисающего из огромного купола маятника: когда тот, покачавшись с минуту, постепенно отклонился от своей оси, голос Директора сорвался на крик. Мы узнали, что Библия считала землю плоской, но Галилей, Коперник и другие ученые на основе простого опыта доказали: она круглая – ergo, Бога нет. Вряд ли можно представить себе место, более взывающее к слепой истовой вере, чем эта экспозиция. Очевидно, Советы озабочены не столько атеизмом, сколько тем, как бы, свергнув одного Бога, превознести другого – Человека – и утвердить идеальный Рай здесь и сейчас, Небеса на земле, Ленин как икона, и хор ангелов Коммунистической партии. Нет народа более исконно религиозного, чем русские, – просто ныне они обратили свою веру в новом направлении.

(Первый Профессор считает, что все гораздо сложнее.)

Нам положено путешествовать вторым классом в жестких вагонах (признаюсь: «жесткий» – слишком мягкое определение для этого), поэтому в городе мы разъезжаем на трамваях. Они всегда переполнены так, что часть пассажиров висит на подножке. Тем, кто стоит на верхней ступеньке – повезло, другим приходится цепляться за их талии, отчего кажется, будто трамвай обвешан огромными серыми виноградными гроздьями. (На самом деле все они землистого цвета – глиняные люди, только-только сотворенные из болот и степей. Если добавить цвета в их беспросветную тусклость, мужчины, может, и были бы красивы, но женщины, коренастые и коротконогие, в большинстве своем красотой не блещут (впрочем, не мне судить).)

Зато женщины крепче и сильнее толкаются в трамваях. Они лучше для этого приспособлены. В России существует правило, что любой пассажир, даже если ему ехать всего одну остановку, должен зайти в трамвай сзади и потом продираться сквозь переполненный вагон, чтобы (если останется жив) выйти с другого конца. Женщины расчищают себе путь, отчаянно толкаясь бедрами, и море каким-то чудом расступается.

Эх, как бы прекрасно было разъезжать на дрожках! Но нам выдали всего шесть с полтиной рублей за фунт, а самая короткая поездка стоит десять рублей.

Я встретилась с Т.[4] Вчера вечером он пришел в гостиницу, забрал меня (а заодно фунтовую головку сыра и три лимона) и отвел в гости к З.[5] Вы помните его по Кембриджу? Русский антикоммунист? Т. живет у него. Комната красивая: настоящая печь, большие скрипучие стулья, мягкие от старости; на диване, обитом пестрым сатином, валяется пара ботинок; прислуга Аннушка улыбается настоящей искренней улыбкой. Вы бы видели, как я оттаяла! У меня даже уши покалывало, так радостно было вновь услышать настоящую беседу. Мужчины расположились на диване и стульях. Они смеялись! Мед, желтый и липкий, как ириска, и такой же тягучий! Вино в бутылке! Белый хлеб!

Пришел молодой поэт[6] и прочитал по-русски длинное стихотворение об Аспасии, а З. и Т. переводили его. На слух – звучит хорошо. Однако стихотворение невозможно опубликовать, потому что это не пропаганда. Какая польза от Аспасии Советскому государству? Отрубить ей голову!

Сегодня утром Т. снова явился вместе с поэтом и еще одним русским средних лет – высоким, рыжеватым, с маленькими голубыми глазками. Я вновь завела разговор, который оборвался накануне. Но поэт на этот раз держался скованно. «Это неважно. Я хотел бы писать агитационные стихи, воспевать Мировое Государство Советов». У меня глаза на лоб полезли.

– Но вы же говорили… – начала я.

– Пойдемте, осмотрим кладбище, – торопливо предложил Т. и увлек меня за собой.

Оказалось, голубоглазый – сотрудник Чека. Пока мы висели на подножке трамвая, он сообщил мне, что влюблен в английскую литературу, и несколько раз спрашивал, не знакома ли я с Мэтью Арнольдом[7]. Может, таков стандартный допрос третьей степени в Чека? Я старалась отвечать уклончиво.

Меня завораживает архитектурная пышность заграничных кладбищ. Пер-Лашез, например, с его претенциозными и нелепыми маленькими домиками для мертвых, обладает для меня античной языческой пикантностью. Так что первое кладбище, на которое Т. и Чека привели меня, не показалось мне странным. Изрядно запущенное, с разоренными надгробиями. Чека объяснил мне, что металлические детали утащили на переплавку, а могилы разрыли воры, искавшие драгоценности и прочие сокровища. Но, несмотря на эти опустошения, место хранило исполненную покоя элегичность. Чувствовалось, что хотя бы тут все пребывают в праздности. Кладбищенский служитель (не более чем «учтивый титул») развесил сушиться между могил свои старые лохмотья, робкие солнечные лучи любовно касались этих жалких цветовых пятен. Мы брели под деревьями, с блестящих листьев падали на нас капли недавнего дождя, а под ногами мелодично шелестела густая сорная трава. Мертвые, большинство из которых лишились своих сокровищ, были теперь забыты, и никто не мешал этому буйному росту зелени. Поэт-романтик пришел бы, пожалуй, в восторг от подобного запустения; а уж какую радость доставило бы обладание подобным пейзажем помещику конца восемнадцатого века: ведь любимой забавой той поры было строительство башен-руин в парадных садах. Мы присели на ободранный памятник, освещенный желто-зелеными лучами; листья роняли нам за шиворот нежные капли дождя. Тишина окружала нас, ограждая от монотонной городской суеты.

Чека жаждал узнать все о жизни и личных предпочтениях «Джулиана» Голсуорси и был огорчен тем, что мы так мало могли ему сообщить. Когда я призналась, что мне нравится кладбище, он разволновался. Видимо, я сказала что-то не то. Ничего особенного, возразил он мне снисходительно. Вам следовало бы посмотреть советское кладбище. Вот это, это, – он не смог подобрать слов. Я должна увидеть своими глазами. Он меня проводит.

Советское кладбище (где похоронены только самые достойные) и правда – шедевр[8]. Оно расположено на территории Александро-Невского монастыря и на первый взгляд похоже на священные захоронения маори. Каждый памятник представляет земные дела усопшего. Так, памятник машинисту был увенчан тремя паровозными колесами, оплетенными цепями[9]. Над могилой летчика установили пропеллеры, а солдату досталась маленькая модель пулемета. Одно надгробие окружало несколько рядов проволоки. Я было решила, что ее обитатель выращивал цыплят.

Монастырь, словно выгравированный солнцем на зимнем небе, смотрелся очень мило. От берез исходило слабое золотистое сияние, оно плыло над нами. Забывшись на миг, я вслух посетовала на то, что монастырские кельи превратили в квартиры. Чека тут же налетел на меня: разве рабочие не заслуживают самого лучшего? Я согласилась. Но, с другой стороны: разве не все заслуживают самого лучшего? Не только рабочие, а люди всех профессий и классов. Чтобы хватило на всех. Это и было бы истинным воплощением коммунизма. Как же я устала от постоянного снобизма по поводу рабочих – он стократ хуже, чем снобизм нашего высшего класса. Советское государство на самом деле еще более буржуазно, и деление на классы здесь куда жестче. Так что само оно именно то, что так осуждает. Мы стараемся избавиться от механизированного века, а здесь его обожествляют. Слава рабочим! Как старо это звучит: Россия, несмотря на предполагаемую новизну и оригинальность, насквозь старомодна. Она застряла в пятидесятых или, на худой конец, – в девяностых. Здесь боготворят всеобщую занятость, а мы стремимся к всеобщей беззаботности. Иначе – для чего же мы живем?

Вдоль всех улиц тянутся очереди за продуктами. Люди стоят молча и серо. Их выносливость поразительна. На лицах застыло постоянное отсутствующее выражение, словно они находятся под наркозом. Это голод? Может, они и в самом деле, как утверждают антикоммунисты, питаются лишь лозунгами и мечтами об обещанном им рае на земле?

Вчера в магазине Торгсина я повстречала одну женщину. Она выглядела серой и измученной, но в глазах ее сиял столь знакомый мне странный фанатичный блеск. Я была в Америке, рассказала она, и вернулась в Россию после Революции. Вера этой женщины в советский режим безгранична. «Мы способны вытерпеть настоящее, – заявила она с гордостью, – ради будущего». Она подробно и доброжелательно отвечала на мои испытующие вопросы. Почему она верит в то, что хорошие времена на самом деле наступят? Какие свидетельства говорят в пользу этого? Ну, таких признаков пока немного, это правда. Надо подождать. И тогда им воздастся. Невозможно, чтобы Советское государство потерпело неудачу. Они должны ждать. Да, они часто голодают и вдобавок мерзнут, но к чему жаловаться: зато у них есть работа! А много ли стран в мире могут этим гордиться?

Женщина уверенно повторяла лозунг за лозунгом. Я уже научилась их узнавать. Самый главный – «У нас есть работа». Работа! Мы на Западе считаем, что тепло и пища – воздаяние за труд, а здесь труд заменяет и то, и другое. Я начинаю понимать почему. В России иметь работу, рабочее место – это признак социальной значимости. Служить Государству – высочайшая моральная доблесть, Государство прекрасно сознает это и использует с максимальной для себя выгодой. Наверное, ранние христиане чувствовали во времена гонений то же самое. Убеждение в истинности своей веры насыщало их желудки, а согревало пламя, горевшее в их сердцах. Разница и в самом деле невелика. Новая Россия исповедует ту же доктрину лишений. Тем временем мир изнывает от изобилия. Зачем нам отказываться от еды? Страна, которая первой села за пиршественный стол, будет руководить миром.

Сегодня гид рассказала мне, как одна туристка в конце поездки захотела подарить ей пару теплых чулок. «Представляете! Какое оскорбление!» При этом девушка была так скудно и не по погоде одета! Но эти люди готовы терпеть всё. Уж не гордыня ли это? Какая разница! Мне эта девушка понравилась. Пусть она и путается в исторических фактах – зато как она нас ненавидит! И поделом.

З. сообщил мне, что рождаемость в стране повысилась настолько, что через пятьдесят лет их станет 800 миллионов. 800 миллионов рабочих. О, лилии полевые![10]

4

Видимо, описана встреча с Хубертом Батлером – близким знакомым Трэверс (см. Комментарии переводчика).

5

Возможно – Николай Михайлович Архангельский (см. Комментарии переводчика).

6

Возможно – Андрей Николаевич Егунов (см. Комментарии переводчика).

7

Английский поэт и культуролог, один из наиболее авторитетных литературоведов и эссеистов викторианского периода.

8

Речь идет о Коммунистической площади в некрополе Александро-Невской лавры.

9

Памятник сохранился.

10

Матфей, 6:28.