Читать книгу Hemos hecho lo querido y hemos querido lo hecho - Patricio Manns - Страница 4

ОглавлениеDijo un día Nicanor Parra, cuando le preguntaron qué pensaba de la canción “Arriba en la cordillera”: “¡Ah! Esas se hacen una vez a las quinientas”, dicho con asombro en su rostro. Me quedó dando vueltas la simpatía de su respuesta, quizás por la espontaneidad típicamente chilena de su comentario, así, de un suácate, como decimos, o tal vez por el aprecio que le daba una especial categoría viniendo de uno que de chilenidad entiende.

En otra ocasión escuché a Gustavo Becerra, músico académico, premio nacional de arte, decir que una de las de Manns, “Valdivia en la niebla”, era la mejor canción escrita por algún chileno. Fue por allá por los años 1970 o 71 y la canción de 1967.

No es mi intención mostrar certificados que avalen la obra y la inventiva de Patricio, solamente ampliar el impacto que sus canciones tienen más allá de la justa popularidad que han alcanzado. Porque, sin dudar, el trabajo de Patricio ha dejado una huella profunda y se empina en la cúspide de lo mejor del cancionero chileno. Tampoco me dejaré llevar por el regocijo inmenso de contemplar aquellas canciones que hemos compuesto juntos y que son cerca de 40. Eso ha sido una especie de sastrería encantada para mí, de juego de intensas emociones, una especie de cielo septembrino lleno de volantines. No es el caso de este libro pues se trata de conocer a Manns, sus canciones y ojalá su mundo interno.

Empezó muchacho cuando en medio de un amor seguramente alborotado escribió: “Ya no canto tu nombre” (1965): “Mucho me paso sin decir nada / Morená que me dejaste / tanta palabra...” La música en esta oportunidad fue de su amigo guitarrista Edmundo Vásquez. Pero la memoria nos trae inmediatamente el eco del impacto de otra de sus primeras canciones famosas: “Bandido”, aunque esta es del año 1956: “La noche me abre su manto / su manto de estrellas blancas”. Y, finalmente, su consagración con “Arriba en la cordillera” (1965), hace 52 años.

Para quienes fuimos auditores en aquel primer lustro de los años sesenta, estas tres canciones eran de repetirse continuamente en la radiofonía chilena, compitiendo de igual a igual con el nutrido repertorio anglosajón y su correspondiente nacional, la Nueva Ola. Estas tres que he mencionado, forman parte de su primer disco Entre mar y cordillera (1966), bellísimo trabajo que nos da inmediatamente la dimensión de la apuesta poética de Patricio, que lo hará célebre en el cancionero nacional. Estos primeros años de los sesenta veían un panorama musical y radial de inusual pluralidad en los estilos difundidos. De una parte, la Nueva Ola con su versión chilena del rock and roll, el twist y algo de la canción italiana y argentina y el movimiento llamado neofolclore que capitaneaban los Cuatro Cuartos con su talentoso director, el Chino Urquidi. Precisamente será Urquidi quien acompañe a Patricio con las exitosas versiones de “Arriba en la cordillera” y “Bandido” utilizando recursos corales del todo novedosos en la canción chilena de raíz.

De este portentoso inicio son varias de sus canciones que han quedado en la memoria musical por la pulcritud poética y la original elaboración de sus melodías, donde se entretejen aspectos de la raíz folclórica y también estilos abiertos a lo que conocíamos entonces como “canción balada”. Ha confesado Patricio que “Arriba en la cordillera” es, en verdad, un ritmo de huapango mexicano. También ha dicho que no es folclorista, que es “baladista”. Lo cierto es que cumple, quizás sin habérselo propuesto, con una de las curiosidades que también caracterizaron a la Nueva Canción Chilena (NCCH.): la búsqueda generosa de variados ritmos y estilos para decir algo nunca antes cantado. Siempre del disco Entre mar y cordillera sorprenden “El andariego”, “Los mares vacíos”, “En Lota la noche es brava”. Cantos que nos muestran la dura vida ignorada de los trabajadores y el amor desgarrado puesto en versos dolidos con poesía profunda.

Al igual que Violeta y su disco Toda Violeta Parra del año 1961, Manns con este primer trabajo instala un modo cuidadoso y señero en la composición de canciones que dará un sello de calidad y una referencia obligada para distinguir a la Nueva Canción que se alzaba entonces con originales exponentes.

Algo más desconocido es el trabajo siguiente de Manns, donde en forma también sorprendente incorpora ritmos latinoamericanos y plantea una unidad temática que no conocía el mundo de la canción hasta entonces; El sueño americano se llamó este disco del año 1967, grabado junto al grupo Voces Andinas con destacados solistas de timbres únicos y potentes. Este disco que explora ritmos como la chacarera, el bailecito, la vidala y la zamba argentina, aires del Caribe como el calipso en “Canto esclavo” y también un guiño a la música llanera venezolana –mundo sonoro y rítmico que se instalará más adelante como casi parte del arsenal de los músicos chilenos–, nos sume en la historia de la conquista del continente y sus atrocidades, así como en la nueva colonización, esta vez por mano norteamericana, que se dejaba sentir prepotentemente en aquella década.

De El sueño americano aún resuenan “América novia mía”, el “Canto esclavo”, “Ya no somos nosotros”, aunque todas sus canciones cumplen con el sello del rigor en la escritura y la envolvente cadencia latinoamericana en sus ritmos. Escuchando nuevamente este disco, me asombra la clarinada que podemos sentir en el tratamiento vocal, tan típico de aquellos años donde el neofolclore convivió con la Nueva Canción Chilena y resultó ser un movimiento también a considerar en el tratamiento de la armonía de voces por quienes nos iniciábamos.

Su tercer trabajo fue aquel disco llamado El folclore no ha muerto, mi (1968). Creo recordar un momento de perplejidad y discusión en esos años, relacionado con la pertinencia del folclore como fuente y cantera de la inspiración. De ahí la exclamación algo enojada de Patricio en el título. Fue grabado junto a su mujer de entonces, la folclorista Silvia Urbina. Una de las canciones que con el tiempo supimos valorar en forma unánime los chilenos es “El Cautivo de Til-Til”, que aparece por primera vez en este disco en una versión cantada a modo solista con Silvia. Es, junto a las tonadas de Manuel Rodríguez de Pablo Neruda, de los bellos homenajes poéticos al guerrillero de la Independencia chilena. Interesante es el modo en que Patricio lleva la música a una especie de mazurca valseada de salón para dar un retrato casi de época a su canción. Otra del disco es “La tregua” que nos ilustra certeramente sobre el impacto emotivo y terrible de la guerra de Vietnam que convocaba en muchos lugares del mundo a la protesta furibunda de los artistas de todo oficio. Por último, destaca “La guitarrera que toca”, inspirada en la figura de la artesanía en greda cocida de Quinchamalí. Cuenta el propio Manns que una vez compuesta se la mostró a la Violeta pues a ella se le había caído la figura de las manos, la cual fue recogida por el cantautor y conservada en su casa. Violeta le habría dicho: “no le cambies nada, está perfecta”. En esta linda y curiosa canción Patricio introduce, como casi en todo el disco, formas de canto campesino en medio de melodías de libre inventiva. Este trabajo, precisamente, más que cualquier otro suyo, ahonda en formas tradicionales chilenas, seguramente por influencia de Silvia que militaba entonces en aquel valioso grupo de mujeres estudiosas de las tradiciones, como Gabriela Pizarro, Margot Loyola, Violeta Parra y varias más.

Al año siguiente Manns graba La hora final (1969), su disco más baladístico y donde podemos apreciar resabios del Neofolclore en el tratamiento de las canciones. “Tenerte morena muerte” y “Elegía sin nombre”, dos de sus canciones, han sido reinventadas en sus arreglos por Inti-Illimani en tiempos posteriores. “La gaviota”, en tanto, pudimos escucharla en aquellos años bien difundida por las radios. Pero en el contexto sonoro de la época, quizás este trabajo fue opacado por la nutrida producción de otros solistas y grupos y la inesperada aparición tardía de Patricio vestido de Neofolclore, movimiento en decadencia que ya daba paso a la NCCH.

En 1971, otro disco, esta vez llamado a secas Patricio Manns. No es fácil conseguirlo y se trata del primero hecho en su totalidad en colaboración con otros músicos y en la búsqueda por fortalecer la expresividad intensa de sus versos y melodías. Aquí participaron Luis Advis en arreglos con instrumentos sinfónicos, Inti-Illimani y Los Blops, grupo cercano al rock y al pop que también en esos años colaboraba con Víctor Jara. Es en este álbum donde aparece una de sus composiciones célebres, “La exiliada del sur”, aunque el primer nombre fue “El exiliado del sur”.

PM. Te interrumpo para decirte que este texto de Violeta Parra tiene una estructura femenina que en mi versión masculinicé, pero que Advis conservó para la versión del Inti. Violeta decía, por ejemplo: “Mi falda en Perquilauquén / recoge unos pececillos” y yo ni en Escocia, he usado minifalda. Estoy casi seguro de que el Inti tampoco.

Te dejo continuar.

Con ritmo de bailecito y música suya, esta canción es un texto de Violeta Parra, de sus décimas autobiográficas. Luego la tomamos junto a Luis Advis para el disco de Inti-Illimani Autores chilenos (1971) y sufrió la mutación a “La exiliada del sur” y una coda agregada. Es de aquellas que hoy se corean con entusiasmo. Me parece que es el único texto ajeno que Patricio ha musicalizado. Otra gran sorpresa del disco es “Valdivia en la niebla”, aquella del comentario de Becerra. “El río va boca abajo / burlando troncos y cerros / El agua es sombra tranquila / timoneando en el silencio...”. Esta canción –muy emparentada con “Arriba en la cordillera” en el trayecto de su melodía que asciende nota tras nota hasta estallar en un salto melódico que luego desciende hasta morir– narra a la perfección una bella y dolorosa historia de amor, como le gustan a Manns, en el conocido puente del río Calle-Calle en Valdivia. Es una balada que nos trae al recuerdo la intensidad y buena factura de aquellas de Jacques Brel, el trovador belga-francés. También este disco lleva el signo de la tragedia que se avecinaba en Chile con la canción “No cierres los ojos”, donde Patricio alerta sobre las conquistas del gobierno de Allende al acecho de la oposición. Por último, la canción “La ventana”, acompañada también por Inti-Illimani y que compitió sin éxito en el Festival de la Nueva Canción Chilena organizado por la vicerrectoría de comunicaciones de la Universidad Católica en conjunto con Ricardo García.

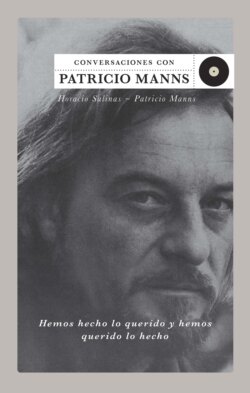

De esta manera, y con cinco importantes trabajos discográficos, Patricio cierra el período más emblemático de su creación, aquel que va de 1965 a 1973, y que se ha definido como el tiempo de plena existencia de la NCCH. En este tramo de ocho años supo compartir la pasión del canto con otras curiosidades, no menos gratificantes para su labor artística e intelectual, como son: el periodismo y, sobre todo, la literatura. Una larga lista de celebrados libros, novelas, ensayos y poemas no serán curiosidad de este que escribimos, que ya deviene denso y sonoro con solo su repertorio de canciones. Pero estos años previos al desastre del Golpe Militar, tuvieron a Patricio como invitado a programas de televisión, dando entrevistas de todo tipo, ocupando también las portadas de las más importantes y glamorosas revistas dedicadas al fenómeno de la canción, como Ritmo y El Musiquero. Allí estaba el semblante alemán de Manns, con sus cabellos rubios y su mirada azul, como recordándonos a un extraño James Dean local. Creo, incluso, que más de uno, o una (en un medio propenso a la destrucción), deslizó el contrasentido de cantar folclore con ese aspecto foráneo. Como para quienes cantábamos entonces, fue un tiempo de compromisos casi diarios y Patricio lo repletaba con sus giras junto a varios más en esa caravana melodiosa que fue “Chile Ríe y Canta”, organizada por René Largo Farías.

Durante los 16 años de la dictadura hubo siete discos, que se grabaron en La Habana, París y Roma. En 1974 y 1975 grabó dos, junto al grupo Karaxú, formado por chilenos muy motivados a participar en la solidaridad y ayudar a la lucha de resistencia que se daba en Chile. En ambos discos se puede apreciar el desgarro, la desazón y la rabia aún fresca de aquellos meses manchados por la tragedia del Golpe Militar. Todo el repertorio muestra la rebeldía que se incubaba y la protesta que se hacía necesaria gritar a los cuatro vientos. No hay grandes novedades de textos originales, pues parte importante de las canciones son de autores diversos, como del uruguayo Daniel Viglietti y del actor chileno Nelson Villagra, con otras de Patricio tomadas de discos grabados en Chile en tiempos anteriores, salvo “La dignidad se convierte en costumbre”, dedicada a Bautista Van Schouwen y la “Canción a Luciano”, ambos dirigentes del MIR, camaradas de su partido.

El año 1977 aparece Canción sin límites, grabado en Cuba con arreglos para orquesta del músico Tony Taño y con un repertorio enteramente escrito por Manns, salvo en las canciones “Escrito en el trigo” y “Las raíces del llanto”, que fueron colaboraciones con Desiderio Arenas. La más emblemática de este trabajo es sin duda “Cuando me acuerdo de mi país”, canción llena de fuertes y afectadas imágenes, poesía original y un curioso y atrevido trayecto armónico de su melodía bastante sorprendente para la canción chilena.

A partir de este momento se inaugura un tiempo insospechado de colaboraciones con Inti-Illimani, y particularmente con quien escribe, que diversificará la creación de Patricio. Del disco Canción para matar una culebra de Inti-Illimani (1978), aparecerán los textos de “Retrato”, “Vuelvo” y “Samba Landó”, esta última junto a José Seves en la letra y parte de la música. Posteriormente, en el disco Palimpsesto (1981), otras dos canciones: “Palimpsesto” y “Un hombre en general”. Esta unidad creativa y el impacto que nos produjo –en un grupo con dificultades en la elaboración de los textos–, hizo que nos dispusiéramos generosamente en la factura y ayuda mutua de nuestros repertorios. Es por esto que el siguiente disco de Manns llamado Con la razón y la fuerza del año 1982 y La muerte no va conmigo de 1986, nos tuvieron como grupo acompañante o, si se quiere, a Manns como integrante de Inti-Illimani. Deseo secreto que, al parecer, estuvo en su pensamiento por allá en los inicios de los Inti, confesión hecha por Patricio, con el beneficio de la duda, naturalmente.

En Con la razón y la fuerza hace gala de su inclinación por la balada en “El pacto roto”, canción que estructura con una búsqueda musical cercana a momentos complejos y armonías más propias del jazz. Otro tanto es su guiño al bolero en “Antigua”. “La Araucana”, en cambio, es un poema de homenaje a las luchas del pueblo mapuche, de estructura libre y en una propuesta que va más allá del tiempo breve de una canción. Lo mismo sucede con “Concierto de Trez Vella” del disco siguiente La muerte no va conmigo. En esta larga composición llamada concierto, donde trabajó su arreglo con Alejandro Guarello, músico que andaba de paso en Italia en ese tiempo, Patricio narra el destierro y la posibilidad real –imaginada entonces– de que esta condición fuera el último tiempo de la existencia. Con momentos muy solemnes y cierta obstinación o pulso reiterativo, escribe poéticamente aquello que nos imaginábamos cercado por el exilio que no cesaba. También de este trabajo es su conocida “Balada de los amantes del camino de Tavernay”, donde imagina una historia que en verdad pareciera que fue real. Hay por supuesto canciones que matizan la densidad, como aquel “Can Can del piojo”, dedicada a Pinochet, así como la “Balada de los amantes”, clara, o como quizás diría Patricio, húmedamente erótica.

Fueron lanzados otros discos no comentados acá, pero se trata de recopilaciones de canciones anteriores y, como suele suceder, aumentan la discografía, pero no la real novedad de un repertorio visto en el tiempo.

Ya de vuelta en su país, Patricio publica Patricio Manns en Chile con el sello Alerce (1990). Es una excelente grabación en vivo de un concierto realizado en el Teatro Teletón, acompañado por Inti-Illimani y otros artistas en una primicia que sería más tarde Inti-Illimanns. El repertorio consistió en éxitos y material de discos anteriores, así como de canciones compuestas en conjunto aparecidas en discos de Inti-Illimani, como “La preguntona” y “Cantiga de la memoria rota”.

Pasan nueve años hasta la aparición de Porque te amé (1998), el que grabó con otro grupo de jóvenes músicos llamados provocativamente Parabellum. Aquí se dio el gusto de realizar el viejo sueño de cantar boleros. Conversando un día sobre el tema, me di cuenta de su erudición en el género. La verdad es que lo conocía en profundidad: tríos de boleros, autores de distintas épocas, guitarristas, requintístas, en fin, una pasión de coleccionista donde nada se le escapaba. Aparecen en esta grabación algunos que hicimos en conjunto como “¿Quién eres tú?”, “Medianoche” y la ranchera “Arriesgaré la piel”, pero el resto del repertorio es de su invención. Los hay barrocos y, todos con gran despliegue de introducciones guitarrísticas, ornamentaciones y comentarios que arropan el transcurso de las melodías. Escuchando este trabajo me viene a la memoria el deseo juvenil que alguna vez tuvo de integrar uno de los tríos famosos y así canturrear en la Plaza Garibaldi del Distrito Federal, recorriendo tabernas y haciendo gala de tanto amor despechado con tantas heridas a cuestas.

En el 2000 graba en directo en el Teatro Providencia América novia mía, acompañado del Grupo Parabellum, donde destaca la canción inédita “Allende”, la cual compuso tras recibir una invitación para participar en el Homenaje a Salvador Allende que se realizó en el Estadio Nacional el 4 de septiembre de 1998. Manns, que todavía vivía en Francia, le pidió a Camilo Salinas que le juntara algunos músicos para montar la canción. Asistieron al evento más de 60 mil personas, donde también se presentaron Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Maria del Mar Bonet, Piero, León Gieco, Congreso, Los Parra, Inti-Illimani, Sol y Lluvia, entre otros.

El 2010 graba La tierra entera. Con guiños a la balada, este trabajo alterna una mirada a problemas que angustian a la contemporaneidad, como son la ecología y la destrucción de la naturaleza. Esta inquietud está presente en las canciones “De Pascua Lama” (ganadora el año 2011 de la sección folclórica del Festival de Viña del Mar), “Los ríos”, “El bosque en llamas” y “Araucarita”. Por otro lado, también está el inagotable cancionero de amor que despliega en canciones como “Déjame ser”, “La tierra entera” y “Como un ladrón”, composición con la que participó en la competencia del Festival de Viña del Mar en 2013. A lo largo de su carrera, Manns ha participado con éxito en estas lides difíciles, donde las canciones y los artistas se enfrentan a un fenómeno social efímero e incómodo que podríamos llamar “de Coliseo romano”, evento que por lo general en nada contribuye al destino de los participantes y cuya audiencia numerosa, de más de 10 mil personas, ha sido justamente descrita por la crítica como: “el Monstruo de la Quinta Vergara”. Así y todo, Patricio se ha impuesto con textos muy por sobre la media de los participantes.

Aparece luego el disco La emoción de vivir, el último, lanzado el 2016, ad portas de cumplir sus 80 años de vida y 60 en el territorio de la canción. Sorprende, pues Patricio se las va arreglando para hacer del tiempo un fenómeno extraño. Pareciera que Manns está siempre ahí. Que algo interesante y novedoso tendrá siempre para sorprendernos. Porque es común que los creadores concentren la gran novedad de su ingenio en los momentos iniciales de sus vidas creadoras. Es la norma y se entiende que así sea. Pero en este disco, Patricio nos dice que no todo fue ya dicho, o está dicho, y que es posible una nueva y bella canción como “Las palabras”, quizás la mejor de este álbum. Acá, y a través de todo este trabajo, apreciamos a Manns rodeado de un buen grupo musical que lo sigue y que respeta una de sus endiabladas gracias, como es el “rubato” en el fraseo de las melodías. Eso que ha ido exagerando con el tiempo y que, al parecer, tomó de Lucho Gatica, o, sin saberlo, de Roberto Goyeneche.

Decía al inicio que varios han expresado palabras sentidas e importantes frente a la obra cantabile de Patricio. Antes de zambullirnos en estas conversaciones propiamente tal, he aquí algunos testimonios de compañeros de ruta, de artistas, quizás unidos todos por el asombro que nos despierta la palabra tan preclara unida al vaivén melódico, esa manera que solo Manns ha sabido cultivar en sus canciones.

Entre mar y cordillera, Demon, 1966.

El sueño americano, Arena, 1967.

El folklore no ha muerto, mi, CBS, 1968.

La hora final, CBS, 1969.

Patricio Manns, Philips, 1971.

Canción sin límites. Movieplay, España, 1979.

Con la razón y la fuerza, Alerce, 1982.

Patricio Manns en Chile, Alerce, 1990.

Porque te amé, Alerce, 1998.

La tierra entera, Alerce, 2010.

Inti-Illimani Histórico canta a Manns, Discos Macondo, 2014.

La emoción de vivir, JCM, 2016.

Premio Altazor y Gaviota 52° Festival de Viña 2011. Foto René Castro.

DICEN DE ÉL

FERNANDO ALEGRÍA

Patricio es un hombre rojo, es un hombre de oscuro que está llamando a voces, con una guitarra de piedra, unas cuerdas de sangre y, desde dentro de la ciudad se oyen las voces que claman y que van hacia las puertas por donde vamos a entrar con él. Patricio es un cantante, y ¿quién no es un cantante? Cuando las cosas de nuestro país, de nuestro pueblo se están construyendo, destruyendo, naciendo, renaciendo, listas para ese futuro que nosotros esperamos con sus canciones, con sus cuentos, con sus novelas, con sus consejos. Es la voz del viejo pueblo sureño pidiendo entrada, abriéndose camino.

RAÚL ZURITA

Escribir sobre Patricio Manns, es escribir sobre la figura cultural viva más extraordinaria de mi país. Si uno ama a su país –con todo su dolor– tendrá que amar a Patricio Manns.

Él ha fundido la poesía, el canto y el amor en la forma más alta de poesía que yo ahora conozca. Esta producción es ya de otro mundo.

Sus letras están tan afincadas en lo que nosotros –aunque con las pupilas empañadas– vemos o queremos ver que pareciera que pertenecen al otro mundo, pero no.

Nos encontramos con las canciones de Patricio Manns como “La balada de los amantes del camino de Tavernay”, “Escenas del olvido en Valparaíso”, en fin, y ese verdadero himno que es “Elegía para una muchacha roja”, y el mundo se nos ordena de nuevo.

Es duro vivir, recordar y luchar.

Pero la poesía de la obra de Patricio nos hace más humanos y más hermosos.

Qué queda sino agradecerle.

Nadie que escuche puede negar este triunfo de la poesía, porque eso, ahora, es un triunfo de nuestra vida.

JUAN ORREGO SALAS

De estructura ciertamente más orgánica que la obra de Ángel Parra y carácter menos local, El sueño americano de Manns extiende su órbita expresiva, histórica y geográficamente al total de la América Latina. Sus poemas evocan desde la visión del “gigante secreto” precolombino hasta las de la “América Morena” de nuestros días. Su música transcurre en una sucesión de ritmos, que representan un vasto espacio de nuestra geografía, los de la zamba, el malambo, la baguala y la cueca, los de la chacarera, el pasillo, la pericona y el polo margariteño, todos estos presentados dentro de un rico lenguaje armónico, de una gran fluidez en sus modulaciones de evocadoras melodías en que alterna con la voz de solista, un coro empleado con gran sentido del color.

JOSÉ MIGUEL VARAS

Patricio Manns es una de las grandes figuras de la música chilena del siglo XX, como compositor, autor de las letras e intérprete de más de 120 canciones, entre ellas algunas de las más bellas que se hayan escrito en esta tierra. Es además uno de los escritores chilenos más notables del siglo.

NELSON VILLAGRA

Leí hace algunos días, mientras las elecciones ocupaban las primeras planas de la noticia, que en ceremonia oficial de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), la noche del 9 de enero fue premiado en su calidad de “Figura fundamental de la música chilena”, Patricio Manns. Tipo de distinción que a mi juicio se la debían hace rato a este creador múltiple, y aún se la deben varias otras instituciones culturales y gubernamentales del país.

Manns no solamente es figura fundamental de la música chilena, pienso que lo es también como periodista, como ensayista y como escritor. Figura fundamental por lo tanto en el resguardo y desarrollo de la indagación de nuestra identidad nacional.

Sin embargo, siendo la música un medio masivo de comunicación y sobre todo porque Patricio emergió como artista excepcional en la canción popular chilena en la década del 60, su magnífica calidad literaria aún está en un segundo plano para las grandes mayorías nacionales. No así para los especialistas y lectores, quienes le han destacado y distinguido nacional e internacionalmente. Pero bien, la distinción referida le fue otorgada a Patricio Manns por su aporte musical. Que además incluirá, imagino, su aporte como intérprete y sobre todo como poeta. Porque fue esa trinidad la que provocó la admiración particular en miles de auditores y de espectadores en esa época, cruzando transversalmente los diferentes estratos sociales y generacionales en Chile y en el extranjero.

Sus canciones “sonaron distinto” rítmica y melódicamente, sonaron diferente. Y por ello me atrevo a decir que Patricio a partir de la década del 60 fue el precursor de lo que luego se llamó la Nueva Canción Chilena.

Este creador recibió la antorcha primigenia de manos de Margot Loyola, Violeta Parra, además de una larga lista antecesora de anónimos cultores del folclore e investigadores que pueden rastrearse desde fines del siglo XIX.

Pero Manns, en una especie de sincretismo, aportó el salto desde la antropología musical a la creatividad.

Como intérprete, Patricio no tuvo igual en aquellos años, a mi juicio. Además de su aspecto físico peculiar, agregaba la tesitura de su voz, capaz de recorrer una amplia escala musical sin perder un ápice de timbre y sonoridad, asunto inhabitual en nuestros cantores populares. Y finalmente, las entregas emotivas de sus interpretaciones hicieron de Manns un ejecutante de particular talento.

Si todo lo dicho fue un aporte definitorio, lo fueron mucho más los versos de sus canciones, la calidad poética de esa nueva canción popular chilena que nos entregó Patricio. Y quizás sea esta la clave que nos permite hoy sentir sus canciones actuales y del pasado tan vigentes como ayer.

De alguna manera, en aquella época, su canto nos hizo sentir que “aún teníamos Patria”, desde el punto de vista cultural. Porque Patricio Manns irrumpió con éxito inusitado en medio de la canción en inglés, francés e italiano (la moda en esos años), encontrándose en competencia inevitable con los grupos musicales populares y vocalistas chilenos que, además de trabajar con seudónimos en inglés, cantaban también en ese idioma. Y en mi opinión, el éxito de Manns se convirtió en un estímulo para los demás artistas e intelectuales chilenos que trabajábamos en expresiones menos masivas pero igualmente interesados en la indagación de nuestra identidad nacional.

Patricio Manns, en el contexto de 1960, demostró que era posible resistir a los intentos culturales neocolonizadores que soplaban fuerte sobre toda nuestra Latinoamérica. Por lo pronto se lo demostró a sus colegas músicos y cantores, quienes incitados por el “suceso Manns” desplegaron sin inhibiciones su creatividad y con ello provocaron una suerte de explosión cultural plena de reverberaciones en las restantes disciplinas artísticas. La Nueva Canción Chilena, según mi percepción, se transformó así en el engarce que le faltaba a la cadena del movimiento cultural, caracterizado por su preocupación social predominante, que venía gestándose desde la década del 40.

Es curioso, Patricio en los años 60 apareció sincrónicamente cuando el contexto histórico-cultural lo necesitaba. ¿El objeto hace al sujeto, o este al objeto?

No lo sé, supongo que la respuesta continúa dependiendo de las gafas que nos pongamos. Pero lo que sí puedo afirmar es que en aquellos años no teníamos “política cultural” oficial, excepto la que históricamente hemos tenido los artistas e intelectuales en Chile: resistir. Porque la verdad, las mejores expresiones artísticas e intelectuales de mi país son las que han nacido de una actitud de resistencia cultural. Poetas, escritores, pintores, teatristas, cineastas, músicos, etc, etc, han echado mano a su coraje personal, a su porfía para crear y comunicar su arte. Todos lo han logrado “a pesar de...”.

Cuando Manns con sus canciones hizo conexión con ese cordón subterráneo y misterioso que sin subordinarnos nos “globaliza” a todos, el Arte, los chilenos tuvimos más claro que éramos diferentes y a la vez similares a otros. Y más allá de nuestras fronteras, aquellos que escucharon las canciones de Manns, sintieron también que siendo diferentes eran similares.

Me alegro pues, que la SCD le haya otorgado este reconocimiento a un artista de la envergadura de Manns.

Mientras tanto Chile sigue siendo cuna de individualidades artísticas, hasta que seamos capaces de articularnos otra vez en un movimiento cultural, ese que hoy está disperso, tentativo, incubando en experiencias individuales o pequeños grupos. Un movimiento que no necesita ni programas ni políticas, sino simplemente nuestra capacidad de resistencia, aunque hoy tal vez a la luz del acontecer político, con un poco más de esperanza. Quién sabe si por sincronismo otra vez, en los próximos cuatro años y coincidiendo con el Bicentenario emerjan jóvenes artistas e intelectuales que logren conectarse con ese cordón subterráneo y misterioso reforzando nuestra identidad nacional –enriquecida hoy en su diversidad y nuevos momentos históricos– para aportar nuestra diferencia a la similitud de los otros y recibir con mayor provecho las diferencias que nos hacen similares.