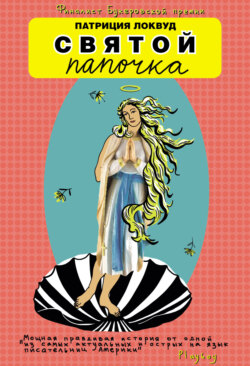

Читать книгу Святой папочка - Патриция Локвуд - Страница 7

Начальные обряды [1]

5. Служители веры

ОглавлениеЯ еще не упоминала, что в нашем доме живет семинарист? Летом он время от времени бывает у нас, а осенью вернется в Огайо на последний семестр в семинарии, после которого получит свой сан. Для меня в этом не было ничего необычного, я с детства привыкла, что в нашем доме шастают какие-то юноши, но Джейсон был сбит с толку.

– Все равно не понимаю, чем занимаются эти семинаристы, – шепчет он, пока мы сидим, уединившись, в нашей комнате. Его понимание той религиозной атмосферы, в которой я росла, не сильно углубилось с момента нашего знакомства. Насколько я вижу, он считает священника своего рода суровым ведьмаком, и никак не может понять, почему католики так угорают по поеданию плоти.

– Может ты объяснишь, пока я ненароком не оскорбил кого-нибудь?

– Ну ладно. Семинарист – это пока еще не рожденный на свет священник, который девять лет плавает в околоплодных водах церковного образования, а затем вылезает из-под епископа и его закутывают в рясу.

– Не думаю, что здесь можно такое говорить, Триш, – предостерегает меня он. – Вдруг Бог услышит.

– Это не Бог, а мама, – говорю я, нарочно повысив голос и кивая на запертую дверь, из-за которой доносится сначала возмущенная тишина, а затем – торопливое шарканье ног, удаляющееся вниз по лестнице.

Я снова понижаю голос. Понимаю, что пройдет всего несколько недель, и я снова перестроюсь на привычный семейный язык, в котором немало вполне нормальных слов считаются ругательствами, но пока что во мне все бунтует.

– В общем, семинарист – это тот, кто учится быть священником.

– А где этому учат? В какой-то школе волшебников?

– Да нет, не волшебников. В обычной школе, но они там тоже днями напролет изучают силы добра и зла.

– Говорю же, школа для волшебников, – бурчит он себе под нос. – А что происходит после выпуска?

– Их отправляют на церемонию в соборе, во время которой остальные священники целуют их в голову – я не совсем понимаю зачем, – а затем они надевают специальную одежду и воспроизводят смерть и воскрешение Христа.

– Похоже, у тебя с ними много общего, – проницательно замечает он. – Они тоже любят плащи, как в фэнтези, эликсирчики и эльфийские песнопения.

– Да, но у них женщины не допускаются. Кроме того, священникам нельзя заниматься сексом, никаким и никогда; можно, только если ты какой-нибудь приземленный европейский служитель и тебя соблазняет крестьянка в оливковой роще. Это почему-то прощают куда охотнее, чем секс в Америке.

Он обдумывает услышанное.

– А порнушку семинаристам смотреть можно?

– НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, да они и сами не хотят, потому что порнография оскорбляет святую наготу человеческого тела, созданного по образу и подобию Господа.

– Чем же они тогда занимаются в интернете, если порно смотреть нельзя?

– Ну, рассматривают фотографии разных драгоценных камешков и читают блоги епископов, например, о том, почему современные купальники – это зло.

– Но зачем они это делают? Как кто-нибудь вообще может захотеть заниматься чем-то подобным? Зачем?

Я пожимаю плечами. Я-то с шести лет стихи писала.

– Призвание есть призвание.

Наш семинарист – капризный молодой итальянец с презрительно поджатым носом, уложенными в детской стрижке смоляными волосами и глазами, по форме похожими на две арбузные семечки. Как и многие семинаристы, он родился на свет уже пожилым, с трубкой во рту и стаканом портвейна в руке. Он высок, но слегка горбится под тяжестью давящих на него традиций и всякий раз, выходя из приходского дома на солнце, моргает, как пещерный человек, самые интересные части тела которого все еще находятся в процессе эволюции. Я думала, что и голос у него окажется густым и важным, соответствующим общей картине, но когда он открывает рот, оттуда вылетают раздольные и веселые чикагские ноты. Мне он запал в душу мгновенно и безо всяких причин, так, как западают люди, о которых хочется писать.

Он всей душой предан исключительно трем вещам: Богу, «бьюикам» и Италии. Он верит в то, что идеальная женщина живет где-то на итальянском «сапожке», катается по холмам в красной юбке в клетку, прижимая две бутылки вина к сиськам, похожим на пасту, крепко накрученную на вилку. Он с ней никогда не встретится, но она определенно существует. И ему этого вполне достаточно.

– В Италии очень трудно соблюдать целибат, – говорит он, и на его челюсти подрагивает мускул – вероятно, один из тех, которые участвуют в пережевывании лазаньи. – Но здесь, в Америке, это намного проще.

Я откидываюсь на спинку стула, изучая семинариста взглядом. Вот вам, пожалуйста, мужчина, который в детстве услышал, как горячую чиксу назвали «сочной помидоркой», и воспринял это так буквально, что создал себе установку на всю оставшуюся жизнь. Он понял, что должен стать священником еще в тот день, когда его мать купила такие же сладкие, пьянящие духи, как и его подружка, и принялась ими пользоваться. Если это не знак, то что тогда? Если бы мой отец в девяностых вернулся домой со скейтбордом под мышкой, разглаживая джинсы на заднице и поправляя цепочку от кошелька, я бы не задумываясь тут же ушла в монастырь. Ничего не попишешь, если сама судьба велит.

В послеобеденное время мы часто читаем вместе, сидя в прохладной, затемненной гостиной, при свете косых лучей, падающих в окна с белыми ставнями. Семинарист читает маленькую книжку в кожаном переплете, битком набитую ежедневными молитвами и закладками. Он называет эту книжку своей женой, чем невольно вызывает у меня уважение, и беззвучно шевелит губами, вглядываясь в ее страницы. Эту картину вполне можно было бы назвать утопично-мирной, если бы отец не врубал свою гитаропилу в спальне, а мама не сидела в кухне на телефоне, громко обсуждая с моей старшей сестрой всевозможные ужасы, катастрофы и безвременные кончины. Обрывки ее разговора разносятся по всем коридорам, начисто убивая любую возможность хоть ненадолго погрузиться в состояние покоя и умиротворения:

– Нет, ты послушай, что я тебе говорю! – слышим мы ее голос. – Когда впервые появился «Супермен», выросло целое поколение детей, уверенных, что они тоже могут летать. И что же? Эти детишки забирались на крыши и прыгали с них, причем часто разбивались насмерть. Ты этого хочешь, я тебя не пойму?

Мы с семинаристом прикрываем рты, пытаясь не расхохотаться. Иногда он даже хлопает себя по голой ляжке. В неурочное время он часто ходит в белой оксфордской рубашке, шортах для гольфа и носках, натянутых до самых колен. Надо ли говорить, что в этом облачении он просто великолепен. И похож на стоматолога-сектанта. Иногда он делает такой жест рукой – будто уточка крякает – чтобы показать, дескать, эта дамочка слишком много говорит, но на деле именно он – самый говорливый человек, которого я когда-либо встречала. Когда ему приходится какое-то время молчать, он хватается обеими рукам за подлокотники своего кресла и трясется, как крышка от чайника. Его ни капли не раздражает наша болтовня и постоянное наличие женских голосов вокруг, более того, стоит всему этому исчезнуть, он чувствует неудовлетворенность какой-то своей базовой человеческой потребности.

– Где ваша жена? – спрашивает он Джейсона, когда я задерживаюсь наверху. – Ваша жена очень забавная.

Нам каким-то образом абсолютно комфортно рядом друг с другом – так иногда бывает, когда сталкиваются люди, совершенно несовместимые и не способные прийти к согласию. Однако проходит всего несколько недель, и становится более и более ясно, что я оказываю на него дурное влияние. Как-то раз мы с ним говорили о гитарах, и я случайно познакомила его со словом «дрочить».

– Что такое «дрочить»? – спрашивает он. – Ты имеешь в виду мастурбировать? Мастурбировать… гитарой?

В этот момент отец наверху начинает наяривать свой рифф. Как почувствовал.

– Как бы ты назвала такую музыку? – спрашивает семинарист, послушав ее несколько минут в полном молчании. Он довольно долго изучал классическое фортепиано и, уж конечно, понимает, что с папиной игрой явно что-то не так. – У нее вообще есть название?

Я раздумываю над термином «церк-рок», но отвергаю его.

– Технически, это просто жопо-рок, – говорю я.

– Жопо-рок! – прыскает семинарист. Очевидно, он никогда прежде не слышал этого слова. – Очень смешно! Жопо-рок!

Я начинаю подозревать, что меня откармливают для жертвоприношения на вершине горы. Мать пичкает меня едой по пять-шесть раз на дню и подсовывает тарелку с печеньем под дверь всякий раз, когда я не отвечаю на стук. Дабы не уступать ей, семинарист подкрадывается ко мне однажды вечером, когда я сплю на диване, и подносит к моим губам кусок ветчины.

– НЕТ! – ору я, потому что именно этому учат в детстве – не позволять никому лезть к тебе со своей ветчиной, пока сама не захочешь.

– Но это ведь очень хорошая ветчина, – умоляет он. – А ты и правда очень худая!

– Сколько же я, по-твоему, должна весить?

– Сто девяносто фунтов, – не задумываясь отвечает он. Очевидно, он немало об этом думал.

Я приподнимаюсь на локте, окидывая семинариста пристальным взглядом.

– Никогда не задумывался о карьере фидера? [28]

– А кто это?

Что ж, если он не получил сексуальное образование в школе, мой долг – восполнить эти пробелы.

– Ну, это такой папочка, который все кормит и кормит партнершу, пока она не разбухнет. Он пичкает ее печеньками, мороженым, вторыми завтраками, полдниками, полночными перекусами, в общем, под конец одежда на ней буквально трещит по швам, и они оба от этого в диком восторге.

Его глаза становятся размером с блюдца, узрев открывшиеся перед ним сладострастные перспективы.

– Ее можно раскормить, как захочется?

Я на секундочку представляю себе женщину, которая выпрямляется во весь рост, рвет на себе платье и обрушивает исполинскую ногу на собор Святого Петра.

– Настолько, насколько позволит Господь, – киваю я.

Он бросает на меня заинтригованный взгляд, уступающий лишь тому, который однажды бросил на меня поэт-сюрреалист после того, как я сказала ему, что некоторые мужчины жаждут подсматривать за тем, как их жены занимаются сексом с брутальными дальнобойщиками.

– Видишь ли, мне нужно знать такие вещи, – говорит он с оживлением человека, узнавшего информацию, крайне полезную для будущих свершений. – Я вот только недавно узнал, что такое фурри. Мне рассказал друг, и я был очень удивлен.

Меня так и накрывает от удовольствия, когда я представляю себе эту встречу: двое высоких молодых людей во имя науки о слове Божьем обсуждают тех, кто любит одеваться как плюшевые животные и почесывать друг другу пузико на фурри-фестивалях.

– Чего ради тебе понадобилось интересоваться, что такое фурри?

– Потому что люди будут каяться мне в таких вещах. Кто-то придет и скажет «Я – фурри», а я и понятия не буду иметь, о чем он говорит.

Мне почти хочется снова обратиться в веру – хотя бы ради того, чтобы прийти на исповедь и, когда меня спросят, в чем я хочу покаяться, приложить к решетке между мной и священником свою большую пушистую лапу.

Так или иначе, семинарист прознал о милфах, и теперь эта концепция преследует его в кошмарах, в которых орды милф бродят по равнинам свиданий, брызгают грудным молоком и жаждут всякими уловками завлечь в свои сети юных и неопытных мальчиков, чтобы затрахать их до смерти.

– А милфы пользуются популярностью в светской культуре юношей в возрасте от двадцати и более лет? – интересуется у меня он.

– Да, – со всей серьезностью отвечаю я, жестами сигнализируя Джейсону через всю комнату, чтобы он записал эту цитату слово в слово. – Большой, очень большой популярностью. Больше просто некуда.

Его глаза снова превращаются в блюдца, и он скрещивает ноги, словно хочет защитить свой Святой Грааль от одних лишь мыслей о милфах. Я раздумываю над тем, какую бы еще миленькую ложь ему скормить.

В Британии их называют «Нямко-мамками», и в силу гендерного дисбаланса, случившегося после Второй мировой, на каждого мужчину приходится по две Нямко-Мамки.

Невозможно сказать наверняка, является ли ваша мать милфой, но если она любит играть в бинго – то ответ, скорее всего, «да».

В Италии виноград для вина выжимают исключительно милфы, так что в тот момент, когда вы пьете вино – ваши губы орошает милфья похоть.

В полнолуние милфы лактируют особенно мощным молоком, вызывающим мгновенное привыкание у любого мужчины, уст которого оно коснется.

Он прерывает мои размышления и развивает тему.

– А в чем разница между «милфой» и «хищницей»?

– Хищницы, они… похотливее, – говорю я, быстро соображая. – Милфы вообще не обязательно похотливы, они просто выглядят, как «Мамка-Которую-Хочется-Трахнуть», а вот хищница всегда возбуждена и рыщет в поисках жертвы.

– Сплошной бардак, – вздыхает семинарист. Он вообще любит бросаться этим словечком налево и направо, а мохнатая самка, выходящая на охоту за нежными мальчиками – это вообще бардак в высшей степени. – Надеюсь, я никогда ее не встречу.

Я наклоняюсь очень близко к его лицу и строю самые кошачьи глазки, на какие только способна.

– Слишком поздно, дружок. Ты уже встретил.

Мое желание пропустить его через тест на гомосексуальность так ощутимо, что его можно ножом резать. По словам отца, они проводят эти тесты с чернильными пятнами для всех будущих священников, чтобы узнать, не одержимы ли те сладким бесом влечения к своему полу. Называется этот тест «А сиськи или яйца?», но для краткости да забавы ради они называют его «АСИСЯЙ». Не уверена, сами ли эти чернильные пятна являются гейскими – например, в них таятся мужские яички, расцветают калейдоскопом мужские попы, читаются слова «Я ГЕЙ!» или летают знаменитые бабочки Роршаха, но с висящим бубенцами – или они просто ждут, что респонденты сами разглядят в них что-нибудь эдакое. В любом случае, тест не назовешь ни научным, ни просто здравым, но мой отец всегда возлагает на него большие надежды.

– Это очень надежный тест, – говорит папа с самодовольным видом человека, который точно знает, что сдал бы его на отлично. Если бы он проходил этот тест, он бы увидел сплошь Бэтмобили, но «эти ребята» точно разглядели бы там обнаженного Робина. Его убеждения касательно гомосексуальности в целом совпадают с общецерковными, но с небольшими личными ответвлениями. Например, в начале этой недели он сообщил, что Элтон Джон стал геем, «потому что его воспитывало слишком много тетушек».

Когда семинарист проходил этот тест, он увидел кроликов.

– Ты видел… кроликов? – спрашиваю я.

– Кролики – это норма, – авторитетно заявляет он. – Это хороший признак. А вот чего стоит опасаться – так это увидеть на картинке полуживотное-получеловека, вот это уже тревожный звонок.

Старые добрые кролики говорят о том, что вы любите Пасху, но горе вам, если вы увидели кролика с сочной задницей.

Важное примечание: надеюсь, вы понимаете, с каким крахом я бы завалила этот тест, если бы все же решилась его пройти? Я бы получила что-нибудь гораздо хуже, чем просто «кол». Но отец не дает мне даже одним глазком взглянуть на тест. Видимо, боится того, что он может показать. Он знает, есть только одна причина, по которой я не привела домой девушку по имени Сапог с огромными тоннелями в ушах, и что это лишь тот сомнительный факт, что я в двадцать один год выскочила замуж за человека, которого повстречала в киберпространстве.

28

В порноиндустрии – человек, эякулирующий партнеру в рот.