Читать книгу Ballena - Paul Gadenne - Страница 5

ОглавлениеAlgunos nos habíamos refugiado en aquel pequeño rincón con la esperanza de pasar inadvertidos, y continuábamos desplomados en el terciopelo, rodeados de un extraño lujo de cristales y apliques, protegiéndonos del exceso de humo y malos discos tras una cortina con emblemas –también ella, suelta de los alzapaños, estaba a punto de sucumbir–, aguardando el acontecimiento que nos infundiera las fuerzas para marcharnos, o esperando, quizá, que nos anunciaran un resplandor sobre el mar. Pues los más intrépidos habían ganado la terraza, donde yacían, con las mejillas prácticamente apoyadas contra la piedra, mientras nosotros nos espiábamos los unos a los otros entre aquellos afelpados muros, en ese estado de sumisión animal y un poco maliciosa que es la plácida antesala del sueño.

De repente, cuando nos hundíamos más y más entre aquellos cojines, alguien en quien apenas habíamos reparado hasta el momento se acercó a nuestro pequeño círculo de aletargados y, creyendo desconcertarnos, nos preguntó si habíamos oído hablar de la ballena.

La voz era opaca, un poco sorda; hay que admitir que, más que el fuego en su mirada, nos sorprendió la pregunta, que tanto desentonaba con las sedas y el velludo que nos tenían cautivos y entre los cuales la noche misma se volvía irreal. Una luz brilló significativamente en sus ojos, como un parpadeo. Las lámparas que apenas nos iluminaban también empezaron a parpadear a su vez… al tiempo que reconocíamos en la persona que nos hablaba a la viuda todavía joven de aquel a quien llamábamos «el Capitán». Se rumoreaba que la tristeza había nublado un poco el juicio de aquella mujer tan misteriosa –y no menos bella– que llevaba la cabeza envuelta en un crespón a modo de turbante, dejando a la vista una amplia frente de fría piedra.

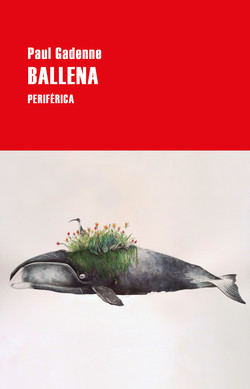

–¿Saben que una ballena ha quedado varada en la costa? –continuó ella–. A algunos kilómetros de aquí… Una ballena blanca.

Uno de nosotros se levantó penosamente del puf donde dormitaba para preguntar si no se trataba de una leyenda –algo bastante comprensible, a fin de cuentas, a aquella hora en que la masa confusa de lo que uno «ha visto» y los testimonios de primera mano se abatía sin cesar sobre el mundo–, o si bien…

–Me arrepiento de no haberla visto con mis propios ojos –respondió nuestra interlocutora, el rostro medio hundido en la tela; sus pliegues la nimbaban de un aura de noble desolación–. Pero tengo una amiga cuyas ventanas dan a la bahía. ¿Saben, cerca de aquel pueblo de pescadores…? Fue allí donde, al despertarse anteayer… Pueden imaginar su sorpresa. Atravesada en aquella playa que tiene todo el año ante sus ojos y donde no ocurre nada sin que ella se entere, descansaba tranquilamente una masa blanca, que relucía como una cantera de mármol. Ésa es la imagen que utilizó –concluyó ella, como disculpándose, y cada vez más ensimismada.

–¿Ha oído hablar de la ballena? –le pregunté al día siguiente a la jovencita que dejaba la leche delante de mi puerta.

–Cuentan que es enorme –dijo–. ¡Y blanca! Parece ser que brilla bajo el sol como una montaña de nieve.

–¿Y la ballena? –le pregunté luego al cartero que me traía el correo, después de haber escuchado, como cada día, los pronósticos meteorológicos que realizaba basándose en el estado de su reuma.

–Pues sí, es cierto –dijo él, haciendo vibrar la erre como un brigadier.

–¿Viva?

El hombre del gas me miró con lástima.

–¿Bromea…? No tiene más que asomar la nariz por la ventana. El hedor llega hasta aquí.

Por estúpida que pudiera ser mi pregunta, la respuesta me pareció insolente.

–¿La ballena? Está completamente cubierta de arena –me dijo el día siguiente un amigo que trabajaba en el catastro, y con quien me encontré en la ciudad.

–Ya prácticamente ni se la ve –me confesó apenado un ingeniero.

–¡No es más que carroña! –me espetó una chica que pasaba por allí.

–Es imposible acercarse debido al olor –me dijo una mujer de la costa, con su cesta de sardinas bajo el brazo–. Y, sin transición, elevó su grito profesional sobre los arcos de la pequeña plaza, alargando cruelmente el final–: «¡Pescado freees-cooo…!».

A esas alturas, todos aquellos a quienes preguntaba me contestaban con la voz unánime de la condena. Mi pregunta se prestaba a sorna. Ni siquiera se tomaban la molestia de disimular.

Algunos afirmaban que incluso se habían colocado estacas alrededor del animal con el fin de impedir el acceso. Pero era imposible saber si se debía únicamente a motivos de higiene o si alguna autoridad se había asegurado su propiedad con fines científicos.

La semana pasó. El domingo, yo esperaba a Odile. A las cinco debíamos ir a casa de la condesa, que nos había invitado a tomar el té.

–Odile –le dije, algo nervioso, cuando llegó–. Le tengo preparada una sorpresa.

–¿Cuál?

–No iremos a casa de la condesa. Si me lo permite, la llevaré a otro lugar.

Con otra persona, habría temido las consecuencias. Pero Odile esbozó una de aquellas sonrisas llenas de expectación que tan bien conocía yo y que afinaban sutilmente su rostro para conferirle una expresión de otro mundo, una suerte de parecido enigmático que siempre me cogía desprevenido.

–¡No me diga adónde! –exclamó ella, jovial–. Lo sé. He tenido la misma idea.

Era un día gris, como suele ocurrir después de jornadas de intenso calor.

–Este camino no se acaba nunca –le dije cuando salíamos del bosque–. Uno cree que está a punto de ver el mar y éste nos rehúye constantemente. No hay nada más irritante.

–Alce los ojos –dijo ella–. ¿No es eso que tenemos ahí delante?

Tras los pinos que empezaban a espaciarse, entre los flancos de las villas abandonadas, se alzaba una especie de largo muro gris: el mar.

–No debemos de estar muy lejos –añadió–. ¡Pero qué desierto está todo…! ¿Realmente cree usted que encontraremos algo en semejante lugar? –preguntó ella, como si la ballena tuviera que haber varado en una playa más mundana.

Ya era bastante sorprendente, en mi opinión, que no hubiera encallado en una banquisa, en un atolón o en una isla desierta, que hubiera realizado ese largo viaje hasta nosotros, que las corrientes la hubieran zarandeado de un lado a otro hasta traerla a esta costa de Francia, al mismo tiempo que otras corrientes nos arrastraban también a nosotros, a Odile y a mí, desde puntos tan distantes del mundo, para juntarnos una tarde, de manera inesperada, en la linde de un rumoroso jardín de eucaliptos, tan tristes y enjutos bajo sus hojas afiladas… Existía pues una coincidencia entre las conmociones de nuestra época, el milagro de las almas que se reconocían y los caprichos de las mareas. Mientras seguíamos avanzando, yo le decía a Odile que la ballena era la culminación de este universo caótico, en secreto acuerdo con lo invisible, que era un monumento que se alzaba sobre el cataclismo europeo.

–¿Y si toda esta historia fuera falsa? –insinuó ella.

–Estoy seguro de que no lo es –dije–. Creo en la ballena. Y usted también, Odile.