Читать книгу Река Ай. Путеводитель от Кусы до Лаклов - Павел Распопов - Страница 11

Путеводитель по реке Ай от Кусы до Лаклов

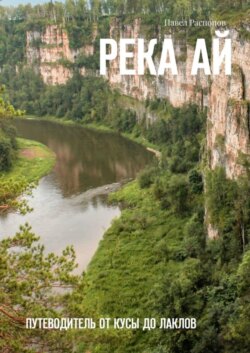

Скала Аргус

ОглавлениеСплав по реке Ай можно начать от скалы Аргус. Она стоит на правом берегу реки Ай, на ее повороте. В прошлом, во времена сплавов железных караванов, барки несло течением прямиком на каменный утес. Некоторые суда не успевали отгрести, что приводило к несчастьям.

Название утеса связывают с именем одного из персонажей греческой мифологии – многоглазым великаном Аргусом. По преданию, он поборол чудовищного быка, опустошавшего Аркадию, а также задушил змею Ехидну. Второе название скалы – Разбойник. Она представляла угрозу для барок. Еще одна скала с таким же названием встретится ниже по течению.

Перед Аргусом к реке выходит живописный лог. По нему течет небольшой ручеек, за несколько метров до реки Ай падающий со скальной стенки красивым водопадом. По логу спускается тропинка, ведущая от домов Кусы и железной дороги к реке Ай близ подножия Аргуса. Тут есть небольшая ровная площадка, на которой можно не спеша собрать плавсредства и приготовиться к сплаву (только, пожалуйста, не оставляйте после себя ни грамма мусора!).

Вид на массивный силуэт каменного красавца-Аргуса отсюда особенно впечатляет! В основании скалы имеется грот. Размеры грота позволяют переждать дождь небольшой группе людей. Рекомендую подняться и на скалу. Сверху понимаешь, что Аргус тянется вдоль реки высоким и довольно узким гребнем, обрывающимся по обе стороны. На горе растет красивый сосновый лес. Аргус – излюбленное место отдыха кусинцев.

Это место является геологическим памятником природы регионального значения. На поверхность выходит геологический разрез рифейских отложений. Площадь памятника природы 600 га. Утес представляет собой остатки рифа с колониями сине-зеленых водорослей – строматолитов.

Сине-зеленые водоросли – древнейшие микроорганизмы, возникшие на Земле 3,5 миллиарда лет назад. Обитают они и поныне. Сине-зеленые водоросли были основными обитателями древних морей и океанов в рифейский период. В то время здесь плескалось море. Строматолиты образовывали в мелководной части водоема столбчатые колонии, напоминающие карликовые деревья. В процессе отмирания они замещались карбонатом кальция – «каменели», подобно коралловым рифам. В итоге образовывались округлые образования до 20—50 см в диаметре, которые в палеонтологии получили название строматолитов. Разрез служит эталоном и маркером для проведения геологических границ между разновозрастными породами и определения возраста толщ пород. Он выделен в 1945 году академиком Н. С. Шатским.

Старенький «Путеводитель по Уралу» в 1899 году информировал:

«В окрестностях [Кусинского завода] имеется несколько очень красивых уголков. Так, верстах в полутора от завода на р. Ай есть очень большой каменный утес, под названием Аргус или Разбойник. Название свое он получил от того, что в былое время, когда еще существовал сплав горнозаводских караванов, здесь барки с железом очень нередко разбивались вдребезги. Утес вдается в реку прямым мысом, вода с шумом налетает на каменные громады, но будучи не в силах прорвать их, делает поворот почти под прямым углом. Вид с утеса на реку и на окружающую местность – очень красивый.

В 1897 году это место посетили члены международного геологического конгресса и долго любовались открывающимися отсюда горными панорамами. Весь утес состоит из камня и на поверхности его, обращенной к реке, нет никакой растительности; – она совершенно голая. В особенности хорош вид на утес снизу, когда идешь по течению реки. Каменная громада высится над водой на несколько сажен, река сердито, с шумом и плеском ударяется о твердыню, но затем избирает для своего течения другое направление. Утес как бы нависает над водою и нижняя его часть является значительно подмытой».

В 1856 году Аргус посещал известный геолог Э. К. Гофман (ошибочно называя его Арбусом). Позже в статье в «Горном журнале» (кн. IV, 1868) он написал:

«Дождь шел до утра 5-го августа. В этот день я воспользовался одним из ясных промежутков времени, чтобы совершить небольшую поездку на Ай. Я приблизился к реке близ крутого известкового берега, называемого Арбус. До него встречается только серо-синий известняк, коего пласты падают на восток, как видно во многих небольших ломках, в которых добываются камни для фундаментов строений. В этом плотном серо-синем известняке есть отдельные более темные землистые слои, которые делятся на тонкие листочки и содержат в себе желваки, имеющие необыкновенное сходство с органическими остатками, какими они может быть действительно первоначально и были. По форме они большею частию похожи на широкую сдавленную раковину теребратула или тому подобную; на одной стороне пласта они образуют выпуклости или возвышения, а на другой стороне – соответствующие им небольшие углубления. Они разделены на выпуклые слои от поверхности, так что внутренние слои по мере удаления от поверхности становятся больше, но настоящего ядра не видно».

Камень Аргус

Писал об этих местах и поручик Нестеровский в «Геогностическом описании пятого участка округа Златоустовских заводов» («Горный журнал», кн. IX, 1835), ошибочно называя скалу Арбузом:

«Пласты [известняка] падают круто и образуют по берегам Ая значительные возвышения, как например, горы Арбуз, Три Брата и проч. Значительных пещер в сем известняке не содержится, и только одни воронкообразные углубления, встречаемые к западу от Кусинского завода, свидетельствуют, что в нем были подземные полости или пещеры, но со временем разрушились. Цвет сего известняка серовато-черный, зеленый и серовато-белый; иногда же бывает он испещрен волнистыми полосами, и тогда, по красоте своей, может быть годен на поделки. Вообще он употребляется здесь на фундаменты и самые строения».

А вот какие строки оставил краевед и писатель Юрий Курочкин в книге «Памятные тропы» (1964 г.):

«Славилась издавна Куса и ее окрестности своей красотой. Лет восемьдесят-девяносто назад кто-то из заезжих журналистов назвал их ″Русской Швейцарией″… Побывайте-ка, например, на Аргусе. Это большой каменный утес на реке Ай, недалеко от города. Взберитесь на него, и у вас дух захватит от восторга перед чудесной панорамой горного Урала.

Но не думайте, что название утеса взято из греческой мифологии, в память стоглазого великана Аргуса, которому богиней Герою было поручено неусыпно охранять Ио – дочь аргивского царя, превращенную богами в корову за какие-то там грехи. Имя утесу дали древние насельники края – башкиры. По-башкирски аргус – значит, разбойник. В былые времена, когда по Аю сплавлялись караваны горнозаводских барок, буйная в половодье река нередко бросала на каменную грудь вдающегося в реку коварного утеса зазевавшуюся барку. И как еще, кроме разбойника, могли величать его оставшиеся в живых!

В конце прошлого столетия в Кусу специально приезжали делегаты международного геологического конгресса и, как вспоминают старики, долго любовались великолепием уральской природы».

Здесь стоит сделать уточнение. После выхода первого издания книги «Река Ай» глава Кусинского городского поселения Валерий Васенев сообщил мне следующее:

«Топоним ″Аргус″, на самом деле, к башкирскому языку и башкирской культуре не имеет никакого отношения. Скорее всего Юрий Михайлович, изучая старые источники и имея перед собой два названия одного и того же утеса (Разбойник и Аргус), пришел к вольному толкованию несуществующего перевода с башкирского. В башкирском языке отсутствует слово ″аргус (аргуз) ″. В этой связи, я могу смело предположить, что название утесу вполне могли дать светлые умы той эпохи (те же Кнауфф, Репнин и т.п.) в ″память стоглазого великана Аргуса″, тем более, если забраться на противоположный Аргусу склон лога, можно разглядеть в очертаниях утеса голову бородатого мужчины, впрочем, очертания не отвергают и второе название утеса – Разбойник».

Координаты скалы Аргус: 55.340000°, 59.423883°.

Между скалой Аргус и городом Куса проходила однопутная железная дорога к Кусинскому заводу. При строительстве дороги в горе близ Аргуса образовался небольшой, но живописный каньон. Несколько лет назад рельсы здесь сняли, а в 2022 году по насыпи бывшей железной дороги проложили экотропу к скале Аргус. Здесь отсыпали пешеходную дорожку, установили символическую арку, поставили информационные стенды.

Но пора в путь! Начнем наше увлекательное путешествие по реке Ай.

Около Аргуса река Ай делает поворот налево. Постепенно гора на правом берегу снижается, за ней начинается поляна, на которой любят отдыхать местные жители. Через 1 км на реке встретится небольшой остров длиной 100 м. За ним на правом берегу – небольшой скальный выход.

Впереди показывается красивый железнодорожный мост, построенный в первой половине 1910-х годов. В этом месте реку Ай пересекает Западно-Уральская железная дорога, открытая в 1916 году с целью соединить станцию Лысьва со станцией Бердяуш на Самаро-Златоустовской железной дороге, чтобы облегчить уральским заводам доступ к сырьевым ресурсам: месторождениям железной руды и каменного угля. Эта дорога славилась и своими красотами. «Подводя итоги своим впечатлениям, полученным во время путешествия по новой железной дороге, идущей вдоль западного склона уральского хребта, я должен сказать, что они были ярки, красочны и поучительны», – делился впечатлениями журналист Виктор Весновский.

До 2012 года через Кусу ходили пригородные поезда. В этом месте они проезжали по мосту над рекой Ай. Сейчас пассажирское движение закрыто, лишь изредка тут проходят небольшие товарные составы. Чуть ниже показывается ветхий пешеходный подвесной мост, который теперь уже не используется. За ним над рекой нависают провода ЛЭП.