Читать книгу 8 Pecados - Pepa López Sevilla - Страница 7

ОглавлениеDía de rebajas

Es sábado de rebajas, sabías que el centro comercial rebosaría de gente, pero no has podido decirle «no» a tu madre, que te ha llamado esta mañana temprano para proponerte que fuerais de compras, las dos solas. Aunque querías mantener tu compromiso de no consumir en fin de semana, al final dijiste que sí porque hacía tiempo que no pasabais un día juntas. Pero esa no es la única razón, ¿verdad? También aceptaste acompañarla porque necesitabas salir de dudas: nunca habéis hablado de lo que sucedió la última vez que vinisteis al centro comercial y su invitación te ha parecido una oportunidad para hacerlo. «Sí, mamá», le dijiste mientras contemplabas con placer los móviles colgantes de tu salón. No eres obsesiva, pero tienes tus obsesiones, y los móviles son una de ellas; hay al menos uno en cada habitación de tu piso. Tu fijación por ellos empezó cuando tenías once años y pasaste un fin de semana en la casa de la abuela de tu mejor amiga, en el campo. No era la primera vez que ibas a aquella casa, pero sí la primera que oíste aquella musiquilla, y cuando sucedió, dejaste de ser la que eras, como si hubieras tomado conciencia de algo trascendental. La casa en sí misma no era gran cosa, pero la propiedad incluía una pequeña finca por la que corrían a sus anchas una yegua y su potro. También había un pequeño limonero, junto al cual tu amiga y tú os sentabais durante horas para hablar de cosas de niñas. El limonero daba paso a un pórtico donde un móvil colgaba del techo. Una circunferencia de madera oscura —como el pelaje de la yegua y su cría— sujetaba varias cadenitas de cobre rematadas por pequeñas campanas, y no te habrías percatado de él de no ser porque aquella tarde hacía viento y las campanitas comenzaron a moverse. El sonido de los badajos metálicos sobre la madera te cautivó, y entonces te pareció que todo era perfecto en aquel lugar, y fuiste feliz entre tanta naturaleza viva. Por eso las puertas de tu apartamento en la ciudad siempre están abiertas en los días de viento, para recrearte en la cadencia con la que las piezas de tus móviles se rozan unas con otras y acercarte así, momentáneamente, al recuerdo de la felicidad en aquella casa de campo.

Tu madre camina detrás de ti, con esos pasitos tan cortos que te irritan. No la esperas; aún estás molesta porque te haya pedido que la acompañes a las rebajas. ¿Cómo es posible que todavía no se haya enterado de que te has comprometido a no consumir los sábados y domingos? Te asquea esta costumbre suya de no enterarse de nada de lo que le dices. Como aquel día en que, en medio de una comida familiar, anunciaste que ibas a dejar de comer carne durante un tiempo. En ese momento ella no dijo nada, pero apretó los labios en un gesto que no supiste interpretar. Y cuando te invita a comer siempre te ofrece carne acompañada de una disculpa que te suena fingida: «Ay, perdona. Bueno, cómetelo. Total, por una vez». Y te hace sentir como la hija que ella no querría tener, con esas ideas tan raras que se te ocurren a menudo —como la de no comprar en fin de semana ni comprar productos envueltos en plástico—. ¿¡Por qué no serás como todo el mundo!? Su mundo.

El primer establecimiento al que entráis es una tienda de ropa bonita y barata. Mientras esperas a que tu madre se decida por algo, miras a tu alrededor como si fueras un detective que inspecciona el lugar de un crimen. Hay muchos clientes y todos se mueven caprichosos y rápidos, orgullosos de lo que van adquiriendo en su paseo por el centro comercial —objetos hechos de fragmentos de la Tierra mientras esta se marchita vertiginosamente—. El aire acondicionado está muy alto y sientes frío; afuera, la Tierra quema.

Tu madre se aleja un poco. Tú la persigues con la mirada, pero pronto la desvías hacia una joven que se está probando unos vaqueros ante los ojos atentos de una amiga, o una compañera, o una hermana. Frente a un espejo, la joven desliza las palmas de sus manos por los muslos, para alisar los pantalones. Y se da la vuelta, feliz ante la compra inminente. Pero no se decide y se pavonea tímida, con fingida indecisión.

—Me hace mucho culo.

—¡Qué va, tonta! Además, tienes un buen culo.

—No sé, no sé, voy a probarme los otros —los otros dos.

Lleva suelta su melena castaña y los labios pintados de un rojo intenso. La boca escarlata te desagrada, pero no es por el color; son sus labios finos y alargados, que no dejan de sonreír. No te gusta la gente que ríe por todo, te parece que hacen un esfuerzo grotesco para distorsionar la realidad, como si quisieran aparentar lo que no son o que todo va bien, que nuestro planeta es el mismo de antes, el de hace mucho tiempo. Después de veinte minutos, tu madre por fin elige tres pañuelos —así la unidad sale más barata que si compra solo dos—. La joven de la boca que siempre sonríe se lleva los tres vaqueros. Y cuando se dispone a cruzar la puerta, algo parecido a una mezcla de saliva y carmín le cae por la comisura de los labios. Igual que la otra vez.

Salís de la tienda y entráis en otro establecimiento. Tu madre ojea, elige y compara. Examina la ropa con avidez, como si se acabara el mundo —que se está acabando, aunque por otros motivos—, y después de un cuarto de hora, aún no se ha decidido. Te exasperan su avaricia y su indecisión, y la facilidad con que se deja arrastrar por el ansia de acumular cosas, lo que sea. Comienzas a morderte las uñas y piensas que quizás venir haya sido un error después de todo. Porque ¿qué harás si confirmas tus sospechas?

A tu lado, una señora que huele a jazmín rancio habla con la dependienta en la caja. Te hace gracia el gesto involuntario que hacen sus ojos arrugados al sonreír. Está radiante, y sus dientes amarillentos contrastan con el carmín rojo de sus labios, que se mueven rápidos cuando comienza a hacerle preguntas a la dependienta, visiblemente irritada. Que sí, que tiene quince días para devolver la ropa si no se la ve bien en casa. Que sí, que solo basta con presentar el ticket. Que no, que no tiene que llevarse otra prenda, que se le devuelve el importe completo. Finalmente, la mujer decide llevarse todo lo que ha escogido. Cuando paga, se gira hacia ti y das un respingo; de nuevo el hilillo viscoso y granate que corre despacio por su barbilla, un poco más despacio que el de la joven de los vaqueros.

Al fondo, tu madre sigue mirando etiquetas, seguramente buscando los precios más baratos. Le ha gustado una falda verde, grita, pero quiere ver más, quiere verlo todo, llevárselo todo, y cumplir así sus deseos. ¡Tiene tantos! No son caros, pero son muchos. Desde el mostrador, la dependienta la anima a que compre cualquier cosa que le guste. Por este dinero… Ella te mira buscando tu complicidad, pero no la encuentra. Y entonces hace ese gesto con los labios otra vez, ese gesto que ahora entiendes: ha visto tu desprecio, ¿acaso te crees mejor que ella? Finalmente, abandonáis la tienda con otra bolsa cuyo contenido ha costado la mitad de lo que costaba antes de las rebajas.

—¿No te gusta nada? —pregunta con cierto retintín.

—No —respondes sin sonar muy convincente.

En realidad, sí crees que hay cosas preciosas, pero te resistes a ellas como te resistes al azúcar, y entráis en otro establecimiento, también de ropa bonita y barata. Quieres saber qué necesita ahora: nada y todo. No necesita nada, dice, pero con estas gangas le vendrá bien cualquier cosa. Es la mejor razón para consumir: los bajos precios. Ninguna otra es tan convincente. Todo es muy barato porque está hecho en un lugar mucho más pobre que el vuestro, por gente que apenas gana para poder comprar. Pero estáis muy lejos de ese lugar, ¿verdad? Muchos otros clientes dan vueltas en el establecimiento, llenos de deseos, supones. Y hay precios para todos ellos. Vuelves a mirar a tu madre, una hebra brillante y pegajosa le corre ahora por la comisura derecha de los labios. Igual que la otra vez.

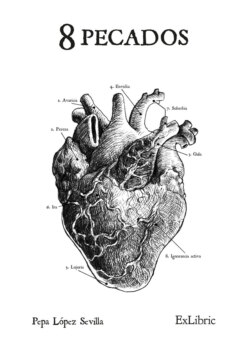

Entonces salís al pasillo. Un escaparate llama tu atención. Te acercas y miras dentro. De un falso techo cuelga un gran corazón hecho de trocitos de papel de colores, sujeto por una delicada cinta de raso azul eléctrico. Una constelación de planetas de lana se balancea suavemente a su lado. Pero no son solo móviles lo que ves a través del cristal. Reflejada en el escaparate, tu madre te observa, inmóvil, como si fuera un robot. No es la única; hay un pequeño grupo de gente a su lado. Todos sostienen varias bolsas y babean delgados hilos de saliva escarlata. Por primera vez sientes miedo —aún no sabes de qué, aunque lo sospechas— y te refugias en el interior de la tienda. Lo que ves ahí te atrapa y te hace olvidar por un momento. El establecimiento no tendrá más de treinta metros cuadrados, suficientes para cumplir pequeños deseos como el tuyo. Debe de haber cientos de móviles colgantes y son bellísimos, todos ellos. De piedra y papel, de conchas de almeja, de cuero y de alambre. Los más próximos al aire acondicionado tintinean y sientes la melodía que te trae a la memoria los caballos, el campo y el limonero, y también esa tarde perfecta. Examinas los precios, están en rebajas. Y tu alma sonríe ante la oportunidad de satisfacer ese deseo tan asombroso que surge de lo más profundo de tu espíritu, de tu yo niña de once años.

—Están muy bien de precio —te dice el dependiente—, estamos liquidando.

—¿Vais a cerrar?

—No, nos trasladamos.

Entonces coges una campana de paz y una cortinilla de láminas metálicas. Y cuando te diriges al mostrador sientes un dolor en el estómago que te hace dudar. Piensas en la yegua y su potro, y en la naturaleza viva. Y por un momento decides no comprar los móviles. Y miras a través del cristal y ves de nuevo a tu madre con sus bolsas. Ahora está sola, mirando hacia el escaparate mientras te espera, quizás con el deseo de confirmar que no eres mejor que ella, aunque lo intentes.

Después de pagar sales de la tienda con una bolsa de plástico en la mano y una vergüenza que nace del recuerdo de tu propia casa adornada con incontables móviles colgantes; la culpa que sucede a la traición.

—Hija, alegra esa cara. Solo es un móvil, un caprichito de nada —dice con evidente sarcasmo, como burlándose de tu presunta superioridad.

La miras sin hablar y observas tu bolsita, que parece ridícula al lado de sus tres bolsas; pero el pequeño número de fragmentos robados a la Tierra no te hace sentir mejor. Tu madre se acerca y te coge del brazo, y camináis como si fuerais cómplices de un delito. Sonríe, parece contenta; supones que ahora tiene la hija que siempre ha querido tener. Tú también sonríes, y te acercas más a ella para darle un beso en la mejilla. Y acaricias con la yema de tu dedo índice la hebra roja que se desliza por las comisuras de sus labios. Entonces os dirigís a un almacén de ropa vintage, la que tanto te gusta. Ya no te resistes y decides pagar el precio de compartir un día de rebajas con ella. Y sigues adelante, excitada ante la idea de consumir, como un adicto ante una dosis inmediata. Antes de entrar, tu madre se te queda mirando la barbilla y sonríe de nuevo. Tú vuelves a contemplar tu bolsa y entráis en la tienda mientras te limpias de la boca algo viscoso que no es saliva. Dentro, la piel se te eriza y sientes frío; el aire acondicionado está muy alto. Afuera, la Tierra quema.