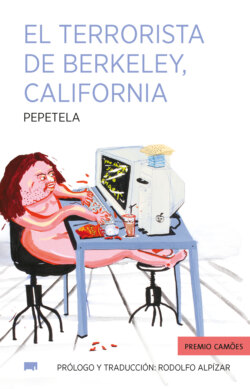

Читать книгу El terrorista de Berkeley, California - Pepetela - Страница 8

1

ОглавлениеSTEVE WATSON, JEFE DEL GRUPO ESPECIAL DE COMBATE al terrorismo para la región de San Francisco, se asustó cuando vio a Juan Martínez entrar en su oficina. Sin tocar ni pedir permiso, como era su costumbre. Juan simplemente entraba y se sentaba en la silla frente al jefe, miraba demoradamente las uñas de la mano izquierda, no siempre limpias, y después decía a qué venía, en una lengua estropeada y con ritmo marcadamente latino. Esta vez el muata3 se asustó porque él no se había sentado para verse las uñas, entró ya hablando.

—Tenemos algo en Internet. Cosa seria.

Juan Martínez había llegado a los Estados Unidos como inmigrante clandestino. Atravesó la frontera de México, huyendo del fatídico El Dorado de los españoles para alcanzar el mítico sueño americano. Terminó descubierto por los servicios de inmigración por culpa de una puta sin tino en la lengua, e iba a ser irremediablemente reexpedido hacia el otro lado de la frontera, como era lo más frecuente, cuando logró interesar a los agentes federales con un cuento semi-real, semi-improvisado, de tráfico de personas. Lo contaba todo, daba nombres y direcciones de la red, detalles sobre operaciones pasadas y venideras, si lo dejaban quedarse como residente, también porque su vicio había sido siempre espiar a las personas. Por tanto, ahora haría eso con todo gusto a favor de las autoridades americanas. Llegaron a un acuerdo, y él no vaciló en entregar la red completa que lo había ayudado a dar el salto hacia los Estados Unidos y lo había mantenido durante dos semanas a cambio de lealtad y una décima parte de sus ganancias durante un año, una insignificancia. El jefe de la red era un primo suyo en primer grado, de ahí la benevolencia en el trato. Pero el primo había olvidado que de pequeño le había dado a Juan una gran zurra jamás perdonada. Juan Martínez siempre rumió ese recuerdo escondido en los laberintos de la memoria, y se agarró de la primera oportunidad para vengarse. Junto al primo, delató al resto de la red y a otros más, varios amigos mexicanos que confiaban en su palabra. Primo y amigos agarraron unos largos años de prisión, y él pasó a trabajar como informante de la policía al mismo tiempo que ganaba un salario miserable como cargador de bultos pesados en una empresa de mudanzas. Mejor eso que vegetar en México soñando abúlicamente con el rico norte. Más tarde, obtenida la ciudadanía americana, lo contrataron para el combate a las siempre reemergentes redes de inmigrantes clandestinos, como agente federal efectivo, con lo que abandonó para siempre las penosas y mal remuneradas mudanzas de armarios y sillones viejos. Recientemente lo habían transferido hacia un organismo nuevo de combate al terrorismo, porque necesitaban alguien que hablara español y de comprobada lealtad en la traición a los coterráneos del Tercer Mundo.

Steve Watson tuvo que indicarle que se sentara. El agente dejó caer el gordo cuerpo en la silla, la barriga siempre llena de tacos y burritos. Con la edad iba haciéndose cada vez más pesado, olvidada para siempre la imagen del joven delgadito que atravesaba la frontera, con el miedo, el hambre y la ambición traicionera en los ojos. No era solo la estabilidad psicológica que trabajaba a favor del engrosamiento del cuerpo, también estaba la armoniosa superposición de hamburguesas y tazones enteros de aguacate con frijoles.

—Cuente entonces lo que hay.

—Mao es quien lo descubrió. Una correspondencia en Internet entre dos tipos que hablan de bombas, explosivos, cosas así.

El jefazo sintió una punzada en la barriga, lo que sucedía siempre que algún presentimiento se realizaba. Él había tenido la premonición de algo espinoso por la forma de entrar Juan en la oficina, diferente de la habitual. Y ahí estaba, había pescado en la red.

—¿Quiénes son los tipos?

—Realmente no nos hacemos la mínima idea. Mao dice que son buenos especialistas, tienen una clave de seguridad que es difícil de penetrar. Podemos ya leer los e-mails, llevó tiempo descodificarlos, pero Mao lo logró. Lo peor es que no sabemos de dónde vienen. Puede ser de cualquier parte del mundo.

—¿Mao no lo descubre?

Lo conocían en el servicio como Mao, aunque no fuera su verdadero nombre. De ascendencia china, bisnieto de los trabajadores que en el siglo xix habían construido el ferrocarril en California, ya hasta tenía nombre inglés, y solo el apellido era todavía chino. Se hacía muy raro que él fuera a Chinatown, lo que sucedía apenas una vez al mes para visitar los restos de la familia, y cada vez más abreviadamente, pues ésta se había fraccionado. Chinatown, el emblemático barrio de San Francisco, con sus tiendas de quincallerías chinas y todo tipo de comida y aparatos importados de Asia, sin olvidar las joyas más o menos falsificadas, envuelto en oleosos olores de co-midas fritas, en un frenético movimiento de personas, ya poco le decía. Pero se quedó Mao y no se molestó, consideraba que si Mao Zedong había sido un gran hombre, aunque con ideas y prácticas absolutamente contrarias a las suyas, un honor usar tal nombre de guerra. Y todos los colegas del servicio de espionaje habían olvidado su verdadera identidad. Era el campeón del grupo para los asuntos de informática. El servicio había adoptado el sistema ya conocido de barrer automáticamente los e-mails que corrían por el ciberespacio cuando alguna palabra que constaba en la lista llamaba la atención. Bomba, explosivo, Al Qaeda, Asnobush o Bin Laden eran algunas palabras, que, aunque estuvieran escritas en caracteres cirílicos, árabes o camboyanos, atraían instantáneamente la atención del sistema hacia el mensaje. El e-mail era entonces desmenuzado y su remitente analizado en los mínimos detalles, así como todas las personas relacionadas con el mensaje en cuestión. Trabajo complicado, que exigía una red de computadoras potentísimas siempre conectadas en las cuatro esquinas del mundo. Pero había resultados. A veces. En la mayor parte de los casos el servicio terminaba por descubrir, después de gastados algunos millares de dólares, que se trataba de un mensaje inocuo, la bomba en cuestión era para extraer agua de un pozo, o para ayudar a un asmático a respirar. Y sin hablar de los eternos malentendidos creados por las particularidades de las cuatro mil lenguas del mundo mecánicamente traducidas.

—Mao dice que puede llevar tiempo. Habló algo de unos, ¿qué?... jeroglíficos, o como se llamen aquellos garabatitos... Que permanecieron siglos y siglos sin que fueran entendidos, esparcidos por montones de piedras, hasta que un francés loco los descifró...

—Conozco la historia, avance, avance... Evidentemente, Steve Watson estaba fingiendo, pues no conocía así tan bien el descubrimiento del significado de los jeroglíficos egipcios, lo que, además, tampoco le interesaba mucho. Ni los jeroglíficos ni las piedras donde estaban incrustados, cuando hay piedras mucho más interesantes, sobre todo las que brillan.

—Jefe, tengo aquí algunos mensajes que él logró descodificar.

Y entregó a Steve algunas hojas de papel.

—Al menos están en inglés —dijo el jefe, al pasar los ojos por la primera hoja—. Ya eliminamos muchas posibilidades.

—Helen dice que hay algunas alusiones en los mensajes que apuntan hacia California. Yo, por mí, no sé, usted ya sabe, mi inglés es limitado. Pero Helen...

—Ella anduvo en esa cosa de la universidad exactamente para descubrir esas mierdas. Ya tenemos algo. Nuestros tipos son de aquí, siempre es más fácil que si fueran tibetanos, uno en Australia y otro en el Polo Norte.

—Pero no sabemos dónde están, jefe.

—Hasta pueden estar en alguna sonda espacial camino a Marte —dijo Steve—. Que Mao trate de entrar en el sistema de ellos para que tengamos las direcciones.

—Es lo que él está haciendo, ya le hablé, jefe. Esa es la parte más difícil. Dice que solo con mucha paciencia, como la del tal francés que anduvo estudiando las piedras del desierto... los jeroglíficos...

Steve hizo un gesto impaciente despidiendo a Juan, antes de que este le soltara algún disparate sobre la historia de Egipto. El antiguo clandestino se levantó con dificultad de la silla. Enchiladas de más, pensó el jefe. Y maíz acompañando incluso hasta el té, la consecuencia está ahí. Él, Steve Watson, por el contrario, era delgado y seco, siempre elegante en sus trajes azules y con corbata roja. A veces variaba en el traje y se ponía uno gris, pero era raro. Consideraba que un responsable de la lucha contra el terrorismo debía usar trajes azules y corbatas rojas, como el Presidente normalmente hacía. Eran un equipo y los equipos usan siempre el mismo traje. Pero sus hombres eran unos descuidados y no querían saber de indumentaria de equipos. Este Juan andaba siempre con camisa de mangas remangadas y la enorme barriga fuera. Si tenía frío, se ponía un sobretodo gastado por encima de la camisa y una bufanda tapando el cuello sucio. Como nunca hacía mucho frío en San Francisco, tampoco necesitaba esmerarse en la ropa. Mao solo usaba jeans, incluso si iba a algún lugar más fino y con lacito. Se ponía lacito y camisa de encajes por debajo de una chaqueta de marca, pero con jeans comprados invariablemente en la tienda de Union Square, porque los otros eran, según él, falsificaciones baratas, indignos de un talentoso informático. Helen, siempre dándoselas de académica alternativa, usaba pantalones azul claro de pana anchísimos, chaquetas verdes por encima de camisas floreadas y gorro rojo con gafas amarillas, un verdadero arco iris ambulante, siempre con un vaso de café de medio litro en la mano y empleando todas las palabrotas que existían en el mundo, lo que daba para desconfiar de sus estudios de lingüística aplicada, con un doctorado sobre traducción automática en Stanford. Los otros tipos eran todos del mismo quilate, unos papagayos exóticos y sin el mínimo gusto para vestir. Realmente, tenía que imponer algunas reglas de etiqueta en el servicio, y el sindicato de los espías que se fastidiara, bien podía reclamar, que cada vez el mundo estaba menos para sindicatos. El espíritu de equipo, ese sí, era muy importante, y a eso contribuía la homogeneidad del traje y de las maneras. Es verdad, tenía que perder algún tiempo en escribir una especie de diez mandamientos para el servicio, comenzando por la prohibición absoluta de fumar, no solo en la sede sino también en la calle y en casa. Tenía que ser un equipo homogéneo y por tanto no podía haber uno con hálito a humo si los otros olían a la menta de los polizontes.

Leyó todos los mensajes. Helen tenía razón, era gente del área, se notaba en pequeños detalles. Pero una idea asesina irrumpió en su espíritu, tal un golpe traicionero de viento frío en el desierto del Sahara. ¿Y si lo hacían a propósito para despistar a los investigadores? Sí, porque si habían conseguido montar un sistema de defensa que ni siquiera Mao lograba entrar en él para descubrir las direcciones verdaderas, también podían inventar un lenguaje que lanzara la atención hacia el lado opuesto del universo.

Llamó a Helen, venga a verme. Valía la pena depositar la duda en su privilegiado cerebro, podían ser falsos californianos usando expresiones o palabras típicas solo para engañar. Helen diría de inmediato, disparate, ¿entonces yo no sé distinguir las cosas? Había sido de extrema izquierda, militando en la Universidad de Stanford en los tiempos de la guerra de Vietnam, rabiosa en las manifestaciones contra el imperialismo y por la mirífica paz universal. Mantenía todavía la intransigencia de pensamiento, aunque había derivado políticamente muy hacia la derecha con el crecer de los nietos; los años no perdonan. Conservaba sin embargo la arrogancia del método, nunca aceptaba que ocasionalmente pudiera equivocarse. En este caso, había fuertes posibilidades de que tuviera razón, los nombres que los dos correspondientes usaban en los mensajes parecían también de americanos, uno era Larry y otro Brad, pero eso no quería decir nada, cualquier sudanés puede usar el nombre Larry en un e-mail. Si estamos hablando de terroristas, estamos hablando de gente clandestina, con nombres de código, mensajes cifrados, direcciones cerradas bajo siete candados, y nada de lo que parece es verdad, regla fundamental, eso le habían enseñado en la academia de espías a que había asistido con notas brillantes en los años ochenta. Desconfía hasta de ti mismo, el propio es siempre el más competente para traicionar, disfrazándose ante el espejo, el hombre es el mayor enemigo del hombre, ya un desgraciado de filósofo cualquiera lo había enseñado hacía siglos. La academia tenía frases de estas inscritas en letras doradas en todas las paredes de las aulas, o en marcos de metal, para que el tiempo convirtiera verdades tan absolutas en eternas. La mejor para Steve era: «Hasta Dios merece un Diablo para que lo vigile». En la religiosa América este pensamiento era de veras perturbador, para no decir subversivo. Por eso fue el único delicadamente tapado con una bandera cuando el Presidente visitó la academia, prudencia del sabio director.

Steve Watson, a sus casi cincuenta años, tenía buena figura, según las mujeres que lo asediaban más de lo debido. Era delgado pero fuerte, con mucho deporte en la juventud y trabajo de gimnasio cuatro veces por semana, además de ciertos cuidados alimentarios. Mucho antes de que los médicos se quejaran de la obesidad que galopa por el mundo, ya él había descubierto el peligro de la hamburguesa y de la mayonesa. Evitaba también abusar de bebidas alcohólicas o refrescos, aunque no rechazara el buen vino o incluso un whisky de vez en cuando. Pero nada más en sociedad. En casa bebía agua helada con algunas gotas de limón. Con tal régimen y tanta disciplina, obviamente, solo podía ser soltero. Las tres mujeres con quienes había intentado casarse habían desistido diplomáticamente antes de asentar la firma en el libro. Alguna razón tendrían, porque él mostraba todos los atributos supuestamente atractivos para mujeres que sintieran horror a vivir solas. Buena apariencia, pocos o ningún vicio, salario elevado, ¿qué más podía desear una solterona? Para merecer el estatus de agente secreto, se había vuelto de hecho muy discreto y reservado en cuanto a su vida privada, por eso probablemente nunca sabremos lo que de manera sistemática apartaba a las novias. ¿Interesa?

Quizás fueran estos pensamientos los que venían con Helen cuando entró en la oficina. No estaba preparada para oír una declaración de amor ni una propuesta de matrimonio, pero de cualquier modo le gustaría saber por qué un tipo así era todavía soltero. ¿Gusto por la independencia? Marica no era, había pruebas. Se sentó a la indicación de él, no sin antes haberlo apreciado en su elegancia. Involuntariamente acomodó las madejas de cabellos grises peinados con displicencia.

—Es sobre el lenguaje de estos e-mails. ¿Garantiza que los tipos son californianos?

—Garantizar no, eso sería demasiado arriesgado. Pero no hay dudas de que tienen mucho tiempo viviendo en California.

—¿No existe la posibilidad de que lo hagan a propósito, para aparentar lo que no son, para esconder las verdaderas identidades?

Helen permaneció callada, mirando hacia la corbata roja del jefe. Esta era más brillante que la de la víspera. Pero solo un entendido en la materia advertía que eran muchas las corbatas usadas por el mandamás, nunca la misma dos días seguidos. Helen se ufanaba de tener especial capacidad para distinguir los colores, de la misma manera que distinguía los estilos de escritura.

—Lo que me perturbó no fue eso —dijo—. Desde luego, pensé en el asunto. Y considero que es en pequeñísimos detalles donde las cosas se revelan. No, indudablemente, no lo hacen a propósito para parecer californianos. Pero lo que me perturba es la semejanza de los estilos. Hay una diferencia muy sutil. Cualquier persona podría pensar que se trata del mismo tipo.

—De hecho —concordó el jefe—. La especialista es usted, pero yo también pensé en eso, una manera de escribir muy cercana.

—Muy cercana, pero diferente. Eso es curioso.

—¿Y son hombres?

—Afirmativo.

—¿No pueden ser mujeres haciéndose pasar por hombres?

—No, en absoluto.

—Ni lesbianas tirando hacia lo masculino, ¿entiende el género?

—Son hombres.

Steve se quedó mirando hacia ella. Hacía las preguntas sabiendo las respuestas, porque Juan ya había dicho que Helen había estudiado los e-mails y no había llamado la atención hacia cosas raras. Por tanto, la opinión estaba formada. ¿Ni una pequeña duda lograría introducir en aquella cabeza obstinada? Bien, por lo menos ella había sentido una indecisión en el hecho de que fueran escrituras muy semejantes. Era lo máximo que ella se podía permitir.

—¿Su marido alguna vez la convenció de ir a la playa cuando quiere ir a la montaña, o a comer pizza cuando decidió comer salmón?

Helen se quedó sin respuesta. ¿Cuál era la idea del jefe? Movió la cabeza en silencio, sin saber en qué pensar. La represión sufrida en tiempos del movimiento estudiantil la había domesticado lo suficiente para nunca contradecir muy seriamente ninguna opinión de un jefe de policía. Sobre todo de la Policía Secreta.

—Disculpe, no entiendo la pregunta.

—Sé que no. Pero no tiene importancia. Dígame una cosa. ¿Cuántos e-mails analizó?

—Unas dos decenas. Pero son centenares.

—¿Centenares? Nadie me dijo eso. Creía que eran solo estos.

—Seguramente Juan agarró los primeros que encontró a mano para interesarlo en la historia. Los tipos se escriben uno al otro varias veces al día. Mao logró ir a buscar muchos escritos desde hace dos meses acá. Pero nada más de dos meses acá. Y solo fue hace dos días que descubrió el asunto. Puede haber todavía más. Sabe cómo es eso, a veces hay unos carros de limpieza que barren el ciberespacio, y nunca nadie comprende por qué ni qué demonios de carros son esos. Hablo en lenguaje figurado, claro...

—Claro, entendí. Entonces, ¿carros de limpieza...?

—Este intercambio de correspondencia puede durar desde hace años, es lo que queremos decir.

Steve estaba más asustado todavía. ¿Cómo era posible que solo ahora descubrieran la cosa? Si estuviera sucediendo algo malo, él tenía el empleo en grave riesgo. Agradeció a Helen y llamó al especialista en Informática, Mao, quien lo confirmó todo. El sistema solo hace poco había detectado el endemoniado asunto, o, por lo menos, apenas en la antevíspera él notó algún gato encerrado, sabe cómo es eso, jefe, hay tanta basura en el espacio, los asuntos verdaderamente importantes a veces están escondidos detrás de un contenedor de informaciones inútiles. Había comprendido que había algo, pero estaba todo muy codificado, claves dentro de claves, como las muñecas rusas, y solo en la víspera realmente se dio cuenta de lo que tenía entre manos. No durmió, pues pasó toda la noche yendo a pescar los mensajes con características semejantes. Pescó toda la noche y el resultado estaba ahí, había pescado en abundancia. Ya había avisado a un amigo en la sede principal y él también estaba ahora en la pesquería. Pedía autorización para lanzar un aviso a todas las computadoras conectadas al sistema, sería mucho más rápido para recoger el máximo de informaciones.

El jefe sopesó el caso. Alertar a toda la cofradía hacia aquellos e-mails siniestros diluiría su responsabilidad personal en el caso de que sucediera algún ataque importante, a fin de cuentas todos habían sido avisados y él nunca podría ser acusado de negligencia. Pero al mismo tiempo era llevar pan a la boca de mucha gente que no lo merecía. Siempre ayuda en la promoción del jefe de servicios si un trabajo se hace casi por medios propios y los resultados se presentan de sorpresa, había este problema peligrosísimo y nosotros lo resolvimos, así, por iniciativa exclusivamente nuestra, sin esperar por órdenes y sin apoyo exterior. Después es cosa de recibir la medalla, la cual poco vale aunque provoque alguna visibilidad, lo importante es la promoción con consecuente aumento del salario y respectiva mudanza de alojamiento y carro, a veces hasta de ciudad.

—No, todavía vamos a tratar de descubrir de dónde vienen. Y diga a su amigo de la sede principal que guarde el secreto. ¡Y nada menos que allá en la sede! Se quedan siempre con todos los lauros del trabajo ajeno. Mao sonrió, cerrando mucho los ojillos astutos, dejando de filtrar cualquier luz. Bastaba contemplarlo para saber que se estaba en presencia de una inteligencia fuera de lo común.

—No se preocupe, jefe. Ese amigo mío, que, a propósito, se trata de amiga, es de una discreción a toda prueba.

—¿Amiga? ¿Y desde cuándo la conoce?

—De Internet, claro. Ya intercambiamos fotografías por e-mail. Vamos a tomar las vacaciones juntos en el lago Tahoe para esquiar y conocernos más íntimamente, ya acordamos los detalles.

—¿Cómo sabe entonces que ella es muy discreta, si no la conoce personalmente?

—No me hace falta. Me envió una fotografía en que está vestida del cuello hasta a los pies. Yo le había mandado una foto en traje de baño, provocante; ella respondió con vestido largo. ¿Quiere mayor prueba de discreción?

Steve no quedó muy convencido con la lógica del genio, parecía más bien truco de Mata Hari barata, por eso insistió en que pidiera secreto absoluto, caso de vida o muerte. Estos tipos de las nuevas tecnologías están locos de remate, confían en que ni el propio Satanás es capaz de descubrir sus criptografías, le extienden el cuello sonriendo, solo son buenos haciendo cuentas. Ella debe de ser igual, por eso se descubrieron almas gemelas.

—Sé que va a parecer abuso, pero, ¿puedo ver la foto de ella? Disculpe, realmente no tengo el derecho, pero me muero de curiosidad.

—No hay ningún problema, jefe. Va a ver qué bonita es.

¿Y acaso Mao no tenía razón? El jefe tuvo que concordar al recibir la fotografía, la especialista en chips y mal rayo que los parta poseía una belleza perturbadora. Difícil de decir si era mestiza de asiático con negro y europeo o si de indio con celtíbero y venusiano, pero una cosa era cierta, su belleza saltaba de la foto, estallaba en el ciberespacio. Ciertamente, las estrellas empalidecieron cuando ella hizo que la fotografía viajara por las galaxias. Razón tenía Mao para estar tan entusiasmado con las vacaciones en el lago Tahoe. También él estaría temblando, a pesar de ser visceralmente contrario a mezclas de razas, que consideraba una especie de pecado semejante a hacer sexo con animales. Menos gallinas. Estaba por las razas puras, cualesquiera que fueran, pero tuvo que congratular al subordinado, realmente es de una belleza inquietante. De repente tuvo un chispazo de sospecha, ¿y si fuera manipulación informática para entusiasmar al subordinado, muy versado en las tecnologías de punta pero ingenuo en relaciones sentimentales, y después se le aparecía en frente una grotesca criatura de voz estridente, yo soy tu hada?

En aquel momento, los dos agentes estaban, pues, muy distantes en pensamiento del blanco actual, los denominados Larry y Brad.