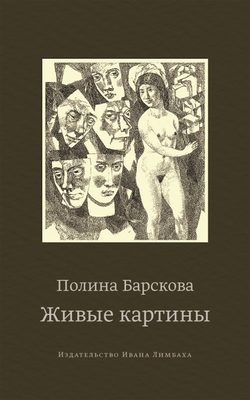

Читать книгу Живые картины (сборник) - Полина Барскова - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Галерея

Горький в Лоуэлле

ОглавлениеКате Капович

В город я приехала поздно вечером, в снегопад, и завалилась на гостиничное ложе смотреть в телевизор. В нём парочка полицейских (он – квадратноголовый коротко стриженный немногословный белый вдовец, она – бешеная латина, стреляющая с двух рук), аналитическими способностями не уступающих арсену люпену и его D., ловили насильников-маньяков в разнеженных снежных улицах Нижнего Манхэттена. На каждое головокружительное по запутанности и злодейству преступление у приятелей уходило ровно двадцать минут. Как бы чудовищно дела ни обстояли на, скажем, шестой минуте, – через четверть часа торжествовали остроумие и справедливость – мне всё это пришлось по душе и я запоем высмотрела пять серий.

Наутро снег всё ещё шёл, и я отправилась сквозь него по набережной пустого канала к зданию Аудиториума. Туда же семенили мужчины в дешёвых торжественных костюмах и ослепительные женщины-птицы. Ещё бы, ведь в инструкции было написано, что прибыть на церемонию надлежит в подобающем случаю наряде – в воскресном в чистом в праздничном. Передо мной по льду, залитому, как бурой менструальной кровью, соевым соусом для оттаивания, цокала старая пуэрториканская красавица в изумрудном платье с блёстками; она надолго замерла перед сугробом, не решаясь погрузить в него шпильку. О, вонзай же, мой ангел! – я маялась за её спиной, рассчитывая вступить в свежий провалец в ледяной корке. По восшествии в Аудиториум нас разобрали и разъединили, как чечевичные зёрна, – родственников высыпали на балкон фотографировать, а новообращаемых распределяли по секциям, где они тут же принимались фотографировать родственников, фотографирующих их с балкона.

На сцену вышел церемониймейстер и сказал, лучась, что судья запаздывает и чтобы мы не волновались. А мы и не волновались. Я почитывала классический труд Е. Г. Эткинда «Перевод и поэзия», где, забравшись в архив Лозинского, Эткинд обнаружил «тщательно переписанные и снабжённые в ряде случаев комментариями высказывания Маркса и Энгельса о Данте и его поэме». Я представляла себе томного тучного гения Лозинского, выписывающего эти цитаты на специальные карточки и с мазохистским умилением засовывающего их в особую папку, и тощего нервного гения Эткинда с садистским умилением эту папку обнаружившего и описавшего.

Тем забавляясь, я потаскивала из сумки шоколад, а мой, столь же не волнующийся, сосед-китаец сидел, вообще не двигаясь, – даже когда я роняла на него то книгу, то пальто, то шоколадные дребезги. Ожидание длилось часа три, несколько раз на просторную сцену выбегали солдатики и принимались бить чечётку: делали они это неловко, сбиваясь, но в моменты наибольшего ритмического напряжения не забывали выкрикивать: «Поздравляем вас, о новые граждане!» Зал ожидания неизменно взрывался благодарной овацией. В конце концов на сцену вышел лохматый добродушный судья, велел нам встать и принести присягу.

– Я, такая-то, абсолютно и совершенно отказываюсь и отрекаюсь от всякого прежнего принца и суверена, – проартикулировала я (такая-то) деревянными губами.

Поскольку покамест по причине блаженного дипломатического двурушничества мой прежний паспорт и право наведываться в иную страну никто у меня не отбирал, формула об отчуждаемом мною принце-суверене была облачной грядой, чем-то вроде каналов города Лоуэлла, утративших век назад свое прямое предназначение, – формула была пуста и просторна, но то ли я к ней привязалась, то ли она ко мне, не могла перестать повторять эти разительные слова:

abjure abjure

Судья предложил поздравить с превращением близсидящих мы с чучелком развернулись друг к другу – как волки с негнущимися шеями сразу всем туловом – и посмотрели друг на друга, так как мой китаец и не думал ни улыбаться, ни молвить слово, то и мне это показалось излишним, мы сурово кивнули друг другу, ну что, мол, друг друга таким образом отразили и на том разошлись.

Засунув в карман бумажный на занозистой палочке американский флажок, вручённый мне сумрачным школьником, и аттестат о натурализации, я отправилась пить кофе. Вероятно, это идея пришла в голову не мне одной, так как официантка спросила меня участливо:

– Натурализовались? И что, что-нибудь изменилось?

Я жалко улыбнулась в попытке изловчиться и изречь что-нибудь возвышенное, но она, не ожидая ответа, продолжила:

– Вот я тут замуж впервые вышла и всё себя спрашиваю: что, ну что изменилось? Ей было лет шестьдесят, у неё был именно такой, вроде тыквенного хвостика, седенький пучок, к которым был столь неравнодушен писатель Достоевский.

До поезда оставалось два часа, и их следовало убить. Чаще всего я использую для этого проверенный безжалостный метод – отправляюсь в местный музей изящных искусств. Опыт подсказывает, что таковой найдётся везде, в каждом городишке есть морг, банк и музей, в каждом музее меня поджидает замусоленная открытка, бледный (или, напротив, совсем тёмный) слепок сокровища.

Не может же Лоуэлл быть исключением!

Мимо каналов с полной талого снега коричневой водой, мимо кирпичных корпусов с заколоченными окнами, мимо трамвайных путей я отправилась на поиски своего музея. Путь мой, каким бы недоброкачественным сентиментализирующим упрощением ни казалось это мнемоничексое движение, был неотличим от бредения/бреда, скажем, вдоль Обводного канала, скажем, в сторону фабрики «Красный треугольник», скажем, в конце зимы – то есть в мае. Когда мне довелось проходить мимо этой фабрики в последний раз, я поддалась влечению сердца и зашла в магазин-салон, где продавались, что же ещё, резиновые сапоги и галоши (рифмуется с крокодильими детьми), но были они с репродукциями картин мастеров. С галоши на вас по(д)сматривала блядовитая косенькая незнакомка Крамского, по(д)мигивали безглазые пейзаны Кандинского, крутились жуткие мельницы Ван Гога… Сопротивляться соблазну было выше сил человеческих, и я уже почти решилась на приобретение пейзажных галош с удвоенным ржавым прудиком капризника и проказника Левитана, как вопль и клёкот фурии «не меряй! запачкаешь! покупай как знаешь!» заставил меня отшатнуться и бежать прочь обратно к ледяному каналу.

После нескольких сеансов диалектической топографии с сонными аборигенами Лоуэлла мне удалось вычислить ту единственную старуху с таксой в шапке с помпоном, которым была ведома тайна музея – бледно-голубого деревянного дома напротив парковки. Обойдя его раза четыре, я различила живую входную дверь, и рванув её, ошеломила школьницу, сидящую на полу в наушниках. Она получила свой доллар, и я ринулась навстречу постоянной экспозиции.

Каковая состояла из нескольких изображений Лоуэлла во время его могучей юности и индустриальной мощи (в 1850 году в нём стучало более ткацких станков, чем во всей остальной поднебесной Америке), пары лунных и мутных пейзажей кисти знаменитости местного производства (бедняга так стеснялся своей связи с тучнеющим, стучащим станками Лоуэллом, что в метриках про место рождения врал, что родился в Санкт Петербурге (Россия). Школьница покорно предложила мне проследовать на второй этаж – к продолжению нашей коллекции.

На втором этаже было не топлено и очень солнечно.

Временная экспозиция. По стенам пылали и плыли и тлели картины и фотография художника в молодости. Впрочем, ничего, кроме молодости, самоубийце прижить не удалось.

В посмертной записке – даже здесь подыгрывавший своей персоне экзотического косноязычного страдальца – Арчил Горький написал:

«Прощайте, любленные мои».

Звали его, конечно, не Арчил и уж точно – не Горький.

Звали его оказывается.

Звали его, как я узнала только в тот день, как тебя, – второй раз в жизни я встретила человека с этим именем.

Только написано оно здесь было, естественно, латиницей и транскрипция с армянского произвела несколько иные очертания – с г на конце, – но, поскольку я проносила это имя внутри полжизни, как ветеран – вонючий склизкий осколок в кишках, я рассмеялась, встретив его, это имя, опять вне себя.

Да и не только в имени, видать, было дело: с фотографии на меня смотрело незабываемое длинное лицо, я бы даже сказала долгое. При первой встрече я смотрела на тебя так, что ты занервничал и попросил моё зеркальце, а твой тесть на поминках всё плакал и восклицал: «У него такое лицо было – ну не жилец, блядь!»

Я ещё немного подумала и поняла, что сегодня твой день рождения: вот и спразднуем.

(Когда ты погиб, меня, дабы руки на себя не наложила, отправили под надзор суровых и скорбных тётушек на берег сибирской реки, мне было девятнадцать лет, сил во мне было на десять жизней и столько же ярости на тебя за то, что все эти десять жизней придётся прожить впустую. Я всё время ходила к чёрной августовской реке выкрикивать из себя твоё имя.)

Решение Арчила Горького стать Горьким представляется мне триумфально-провальной стратегией при игре в прятки, которыми является любое переселение, любой побег, – кто не спрятался, я не виноват, кто не спрятался, тот не виноват, кто не спрятался, никто не виноват. Это ж надо – взять себе в качестве псевдонима псевдоним, многозначительное имя нарицательное для носки в мире, где оно ничего не значит, – горррки – пророкотала школьница, на мгновение вылезшая из наушников, как черепаха или улитка. В этом крике не возникло ни мышьячного привкуса, ни марксистской эмпатии, ни непристойного приказа ошалевшим брачующимся. Как и его эпоним, Арчил был сентиментальным инфантильным человеком, всю жизнь прохныкавшим о своей матери, погибшей от голода во время турецких игрищ, – старшую сестру растерзали у впечатлительного мальчика прямо на глазах. Всё это, как знать, отложило свой отпечаток: кроме повторяющегося десятки раз портрета с матерью, морщинистой Ниобой, его остальные шедевры представляют собой нефигуративные подтёки, похожие на фрагменты женских тушек, смазанных то ли желанием, то ли пресыщением (натурщицы, художницы, журналистки, актрисы, искусствоведки оставляли на его полотнах кто башмачок, кто лапку, кто грудку – лица были ему пресноваты).

Смерть его, как часто бывает, наступила от усталости.

Всё шло совсем неплохо: выставки в МоМа, дружба с Бретоном, рождение темноголовых, похожих на жуков, дочерей, которых он регулярно переименовывал.

Все его журили (его жёны, его патронессы, их мужья), но терпели, терпел и он.

Но в одну прохладную весну что-то не задалось. Сначала был поставлен диагноз рака простаты (из-под сцены вырываются клочья назидательного адского пламени и такты Don Giovanni), потом диагноз был отменён, и напившийся на радостях везунчик попадает в автокатастрофу, растерзавшую ему правую руку и шейные позвонки. На шею водрузили гипсовую скобку, руке предсказали бездействие.

Разодрав доспехи, здоровой левой рукой Арчил Горький соорудил уже иную скобку и тем закрыл период.

Тут уж и мне надо было спешить на поезд. Будем прощаться. Я посмотрела долго-долго (как в кино) на голову быка, которую также можно было интерпретировать как трамвай. Обратный, отражённый путь только уверил меня в ощущении приторности заброшенных фабричных корпусов, каналов, церкви. Во сне ты понимаешь, что уже видел этот сон и что понимание это тебе снится также.

Сладко знать: ты ничего не знаешь, ты ничего не знаешь о будущем, но теперь ты знаешь о будущем хоть что-то – в этот город ты не вернёшься никогда.