Читать книгу Размышления о церковной традиции - Протоиерей Павел Адельгейм - Страница 2

Предисловие

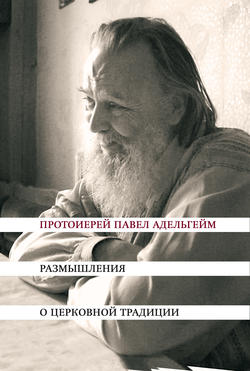

ОглавлениеДорогой читатель, вы держите в руках книгу, под обложкой которой собраны труды интересного, яркого, глубокого человека и христианина, своей жизнью, служением и смертью засвидетельствовавшего свою верность Церкви и Богу.

Впервые имя о. Павла я услышал 25 лет назад, когда в начале 1990-х годов приехал и остался жить в Пскове. Уже тогда о. Павел был довольно хорошо известен в городе не только среди церковных людей, прежде всего, своими инициативами в социальной работе и выдвижением в кандидаты депутатов Верховного Совета. Эта инициатива православного священника оценивалась псковичами по-разному, однако резонанс имела весьма значительный. Через некоторое время, когда я стал прихожанином одного из псковских храмов, я услышал из уст регента, что о. Павел Адельгейм – один из немногих псковских священников, кто любит и хорошо умеет петь и старается к этому привлекать свою паству. А еще через какое-то время я узнал, что батюшка из репрессированных и вернулся из заключения на одной ноге…

Этот факт не мог не привлечь внимание, и я решил, что обязательно должен с этим человеком познакомиться или хотя бы увидеть его. В один из воскресных дней я пришел в храм свв. Жен-Мироносиц в тот момент, когда богослужение близилось к завершению, на амвоне стоял священник и со словами проповеди обращался к народу. Его облик сразу приковал мое внимание – длинные седые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб, нахмуренные брови, строгий взгляд, направленный прямо на меня сильный и одновременно красивый голос. В этом человеке чувствовалась огненная пророческая сила. Наверное, так выглядели ветхозаветные пророки, возвещающие правду Божию народу израильскому, – мелькнула в моей голове аналогия. Признаться, я внутренне оробел и даже подумал, что приду как-нибудь в следующий раз. Но все же я не покинул храм, а вслед за прихожанами пошел за благословением на отпусте. Подойдя последним к батюшке, я сказал, что давно хотел с ним познакомиться и спросить о возможности личного разговора. И тут я вдруг увидел о. Павла совсем другим: после грозного и почти неприступного образа – передо мной стоял человек с сияющим лицом, наполненный светом и радостью. Так могут встречать родного человека, того, о ком много передумано, кого долго ждали…

Через некоторое время я стал прихожанином храма свв. Жен-Мироносиц, был выбран в состав приходского собрания и продолжал открывать для себя открывать для себя разные стороны личности о. Павла. Как говорил сам батюшка, он свое служение видел и исполнял в трех направлениях – молитва, дела милосердия и духовное просвещение. Трудно сказать, что было в этом ряду для о. Павла приоритетным, все это он делал одинаково тщательно, не жалея себя и очень творчески.

Молился о. Павел и совершал литургию собранно, красиво и трепетно одновременно. В эти моменты он преображался и становился служителем Бога Живого, входя в сообщество славословящих сил бесплотных и святых Церкви. А мы, члены прихода, вслед за нашим настоятелем и предстоятелем следовали и входили в духовное пространство общего дела. Богослужение должно совершаться осознанно, чинно и ответственно каждым членом прихода – так считал о. Павел, и потому вопрос богослужебного языка был для батюшки весьма насущным. Признавая полезность чтения Священного Писания на русском языке, настоятель нашего прихода не считал возможным ввести это оправданное и имеющее статус соборного обсуждения решение только лишь своим авторитетом пресвитера. Отец Павел вынес обсуждение этого вопроса на решение приходского собрания. Причем это не было формальное собрание клириков и активных членов прихода, а настоящее христианское собрание по насущному вопросу. Многие имели возможность высказаться, в том числе и сам о. Павел в тот вечер много говорил о важности слышания слова Божьего и адекватного его восприятия и о том, что церковнославянский язык никогда не имел статуса священного сакрального языка, как то принято, например, в исламе, или до определенного момента практиковалось в римо-католической церкви. После голосования оказалось, что большая часть приходского собрания не готова принять русский язык в качестве богослужебного даже на литургических чтениях Евангелия. Отец Павел это решение смиренно принял как волю народа Божьего, а тем, кто тогда остался в меньшинстве, говорил, что приход не готов к такому серьезному шагу, поэтому не нужно форсировать события, а нужно подождать, помолиться и помогать своим братьям и сестрам войти в понимание необходимости воцерковления русского языка.

Известно, что за свою жизнь о. Павел построил и восстановил несколько храмов, прежде всего, для возможности общей молитвы и собирания народа на дело Божье. Стоит заметить, что в строительстве батюшка принимал участие самым непосредственным образом. Например, при восстановлении храма свв. Жен-Мироносиц о. Павел участвовал на всех этапах восстановительных работ, в том числе в ремонте церковной кровли, для чего он поднялся на крышу (напомню, батюшка потерял правую ногу после совершенного на него покушения в лагере Кызыл-Тепа). В какой-то момент о. Павел, потеряв равновесие, упал с крыши на кучу строительного мусора, лежащего у стен храма. Все замерли… Никто даже не успел вскрикнуть, настолько стремительно это произошло. Однако батюшка тут же легко поднялся и вновь принялся за работу так, что никто не услышал от него ни жалобы, ни стона. Далеко не всегда о. Павел за свои труды слышал слова благодарности и поддержки. Например, в начале его пресвитерского служения строительство храма в Средней Азии в городе Кагане в 1969 году стало одним из поводов для ареста, суда и тюремного заключения о. Павла…

Дар милосердия и заботы о сиротах и больных был выстрадан им с самых ранних лет жизни, когда лишенный родителей Павел Адельгейм в годы войны находился в детском доме в постоянном состоянии недоедания и истощения… Будучи настоятелем храма св. Апостола Матфея в Писковичах на окраине Пскова, о. Павел здесь в приходском доме устроил приют для детей-инвалидов. Он ежедневно приезжал к своим подопечным, общался с ними, привозил продукты, следил за порядком и входил во все вопросы и проблемы этого общежития. Для многих ребят он стал и папой, и мамой, и духовным наставником. Батюшка заботился о том, чтобы они учились в школе, получили профессию, добился для некоторых получения квартиры. При этом не следует забывать, что это были ребята в основном из социально трудных семей, как принято говорить, с крайне тяжелой наследственностью. Много трудностей, переживаний и испытаний принесла батюшке эта инициатива. Но о. Павел не мог поступить по-другому, его сердце болело за несчастных и обездоленных в этой жизни.

Духовное просвещение было третьей яркой частью служения о. Павла Адельгейма. Его церковная юность проходила в окружении по-настоящему святых людей, подвижников, блестящих проповедников, чей дар слова родился не из формальной наученности, а из опыта духовной жизни, из опыта верности выбранному пути следования за Христом. Многое было тогда воспринято о. Павлом от святых учителей – св. праведного Севастиана Карагандинского, архиепископа Ермогена (Голубева), архимандрита Бориса (Холчева), архимандрита Серафима (Суторихина), матушки Евгении (Миллер). Обязательной проповедью на каждом богослужении о. Павел отнюдь не ограничивался, на воскресной вечерне в конце службы батюшка проводил духовные беседы на определенную тему. Один раз в неделю после вечерни о. Павел проводил библейские беседы для всех желающих, круг которых не исчерпывался только лишь прихожанами храма свв. Жен-Мироносиц. На библейские беседы приходили люди из других приходов города Пскова, приходили ищущие ответы на свои духовные поиски люди малоцерковные и даже внешние, желающие услышать слова образованного и умудренного опытом священника. На этих встречах батюшка сначала читал Священное Писание, комментировал прочитанное, отвечал на вопросы, а затем продолжался разговор на темы, которые задавали участники бесед. Иногда батюшка читал стихи, статьи на духовные темы, рассказывал о новостях церковной жизни в России и в нашей епархии. Удивительно, что для о. Павла не было «запретных» тем. Можно было задать любой вопрос и получить на него точный, искренний ответ. Бывало, что батюшка отвечал: «Над этим надо подумать». Он не хотел давать формальный ответ и не хотел отмахнуться от сложной и неоднозначной темы. Знаю по своему опыту, что порой в словах воскресной проповеди о. Павел с амвона отвечал на вопрос, который был задан ему несколько дней назад.

Очень важным делом о. Павла в просветительском направлении стала общеобразовательная школа регентов, созданная при храме свв. Жен-Мироносиц в 1992 году. Отец Павел был духовным наставником и для школьников, и для педагогов, и для родителей учащихся. Регулярно проводились родительские собрания, которые были не похожи на те, что проводятся в обычных школах. На этих собраниях о. Павел беседовал с родителями на духовные темы, стараясь помочь им обрести свое место в церкви и на приходе. Иногда о. Павел на такие собрания приглашал своих друзей-священников, например архимандрита Зинона (Теодора), для духовной беседы и ответов на вопросы, волнующие родителей воспитанников школы регентов. Кроме этого, о. Павел регулярно проводил здесь уроки по богослужебному уставу, церковнославянскому языку и Священному писанию Нового Завета. Бывало так, что батюшка оставался на продолжительное время единственным священником в храме, притом что богослужение совершалось тогда ежедневно. Несмотря на такой напряженный график служения, который не всякий молодой священник может вынести, батюшка не оставлял своих уроков в школе и, несмотря на физическое напряжение, получал большое вдохновение от общения с детьми, от субботних литургий, на которых регулярно пел школьный детский хор. По моему субъективному мнению, это пение было гораздо радостнее, ярче и легче, чем у взрослого хора, в основном состоящего из опытных певчих с музыкальным образованием.

Духовное просвещение не было для о. Павла чем-то формализованным или некой частью продуманной программы действий. Двери в доме батюшки были открыты для всех, кто жаждал общения и серьезного духовного разговора. Иногда завязавшийся разговор в храме или на церковном дворе продолжался затем за чаепитием в доме Адельгеймов. Отец Павел не щадил себя, не думал о том, что может дать ему та или иная встреча, тот или иной человек. Для батюшки само общение и человек как образ Божий были абсолютной ценностью.

На всю жизнь запомнились праздники, в дни которых о. Павел приглашал в гости. Праздничная трапеза была обильна и прекрасно приготовлена, в чем заслуга Веры Михайловны, матушки о. Павла. Но как говорил сам о. Павел, трапеза была приятным, но все же лишь поводом к общению, тон которому задавал батюшка. Отец Павел читал стихи, многие из них по памяти, рассказы классиков, вспоминал о своих духовных учителях и о своей церковной юности. Очень часто вместе пели духовные песнопения и псалмы.

Хочется еще сказать о замечательном качестве о. Павла – его готовности к принятию нового опыта, или не ослабевающему с годами свойству ученичества. Он живо интересовался христианской жизнью в Преображенском братстве, в которое вошел в начале 2013 года, – практикой катехизического служения, богослужебными переводами на церковнорусский язык и т. д. Уже будучи немолодым человеком, не только освоил персональный компьютер, но и создал «живой журнал», в котором публиковал свои проповеди, воспоминания, комментарии на церковные, общественные и политические события в России и в городе Пскове. Благодаря этому, слово о. Павла могли прочитать люди на разных континентах, разных культур и юрисдикций. Среди тем, которые особенно волновали о. Павла, были: духовное невежество народа, обрядоверие, магическое сознание многих православных христиан, разобщенность клира и мирян, отчужденность епископата от своей паствы, что являлось признаком потери в православии основного духовного признака – соборности. Батюшка высоко оценивал деяния Поместного Собора 1917–1918 гг. и считал, что следование его решениям поможет выйти РПЦ из тяжелейшего кризиса. Также о. Павел безбоязненно выступал и писал в своих работах о проблеме, связанной с превратно трактуемой христианской добродетелью послушания, которая в последние годы превратилась в грех человекоугодия и лицеприятия, что приводит к забвению заповеди о послушании Богу более нежели человекам… На библейских беседах о. Павел делился своими размышлениями о практике говения перед причастием, которая распространяется и на субботний день, хотя по православным канонам постящийся в субботу будет извержен из Церкви. Батюшка объяснял, что не почитающий таким образом праздничный субботний день православный христианин принимает неверное в данном случае учение латинской церковной традиции, которую так любят критиковать консервативные представители РПЦ.