Читать книгу Reise nach Jerusalem - Ramazan Demir - Страница 4

ОглавлениеZu diesem Buch

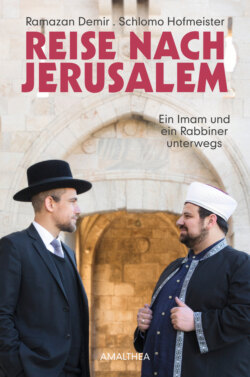

Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein können, sitzen auf der Terrasse eines Cafés über den Dächern von Jerusalem. Der eine von ihnen ist Schlomo Hofmeister, der Gemeinderabbiner von Wien, der andere, Ramazan Demir, ein Imam der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Sie sind in ein Gespräch vertieft, lassen die Eindrücke ihrer gemeinsamen Reise nach Istanbul und Jerusalem Revue passieren. Sie wollten bewegen mit ihrer Reise, wollten zeigen, dass sie als Vertreter zweier unterschiedlicher Konfessionen, die durch politische Machenschaften über die Jahrhunderte hinweg bis heute immer wieder zu Feindbildern deklariert worden sind, nicht nur freundschaftlich miteinander verbunden sein, sondern – unter strikter Bewahrung ihrer Standpunkte – auch in religiösen Belangen durchaus einen Konsens finden können.

Vorurteile, die man gegeneinander hegt, können nur entkräftet werden, wenn man einander zuhört und verstehen lernt. Der Dialog ist das Fundament für ein friedliches Miteinander. Da die beiden in Wien zu Hause sind, haben sie vor allem auch immer wieder auf Österreich und die Probleme hier Bezug genommen. Wie kann es gelingen, die Vorurteile, auf die man vonseiten der mehrheitlich säkular-christlichen Gesellschaft stößt, abzubauen und die Angst vor dem jeweils anderen zu nehmen? Muss Integration zwingend bis hin zur Assimilation gehen? Wie kann man das Problem einer allenthalben zunehmenden Radikalisierung in den Griff bekommen?

Die Idee zu der Reise hat Gefallen gefunden und ist vom österreichischen Außenamt finanziell und organisatorisch unterstützt worden – und sie hat sich als zukunftsweisend herausgestellt. Christian Ultsch von der »Presse« hat die beiden begleitet, Florian Rainer hat die Fotos gemacht.

Schlomo Hofmeister und Ramazan Demir haben bewegt, sie haben durch ihr gemeinsames Auftreten jeweils in ihrer traditionellen Kleidung Aufmerksamkeit erregt und Anstoß zum Denken gegeben. Glaube kann eben Berge versetzen – Denken auch.

Ramazan Demir

Das Thema der Radikalisierung hat uns während unserer gesamten Reise beschäftigt, wir haben schon allein deshalb darüber gesprochen, weil es auch hier in Österreich in aller Munde ist. Wir waren zwar auf Reisen, der Österreich-Bezug war uns dabei jedoch sehr wichtig. Wir leben ja beide seit Jahren hier in Österreich.

Obwohl die Radikalisierung in Österreich zurzeit noch ein Randphänomen ist, ist es aber gleichzeitig ein sehr ernst zu nehmendes Thema. Deshalb besteht auch ein Teil meiner Arbeit darin, dagegen anzugehen. Für mich ist es dabei wichtig, die mehrheitlich friedlichen Muslime davor zu schützen und gleichzeitig zu versuchen, die wenigen Radikalen zu deradikalisieren, was keine leichte Aufgabe ist. »Ich muss in den Krieg«, habe ich etwa von einem Insassen im Gefängnis gehört, der YouTube- Videos gesehen hat, die Assads Armeen bei der Massakrierung von Frauen und Kinder zeigen, und Hasspredigten, die zum Krieg gegen das Assad-Regime aufrufen. Bei diesem Häftling war der politische Hintergrund die Ursache für seine Radikalisierung. Bei Gesprächen mit anderen Gefängnisinsassen habe ich dann noch viele weitere Gründe erfahren, die dazu führen können. Dazu gehört an erster Stelle die Suche nach Anerkennung, die viele weder von der Gesellschaft noch von ihren Familien oder ihrem sozialen Umfeld bekommen. Ein weiterer Faktor ist die falsche Sichtweise des Islams durch die Social Media oder durch Freunde, die den Koran für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, indem sie einzelne Verse herauspicken, ohne den Kontext zu beachten.

Meistens sind es perspektivlose Menschen, also Arbeitslose, Schulabbrecher oder solche, die ihre Lehre nicht zu einem Ende gebracht haben. Sie hoffen, durch ihre Gewalttaten Aufmerksamkeit und Anerkennung vonseiten ihres Umfelds zu bekommen. Einige haben auch traumatische Erfahrungen gemacht, sei es nun im Krieg oder in der Familie. Nicht zuletzt spielen auch Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen eine Rolle, wenn es darum geht, sich von der Gesellschaft abzuschotten und extremistische Positionen einzunehmen. Jeder Mensch ist ein soziales Wesen. Er sehnt sich nach einem Gefühl der Zugehörigkeit innerhalb einer Gemeinschaft. Wenn Gemeinschaften der Mitte nun keine oder nur wenige Alternativen bieten, um diese Jugendlichen zu erreichen, positionieren sich die sozial Schwachen am äußeren Rand der Gesellschaft. Dadurch werden sie anfälliger für kriminelles und radikales Verhalten. Jeder Akt, der ihnen Ruhm und Anerkennung verschafft, ist dann willkommen.

Ich denke, dass der Kern der Gesellschaft, die Familie, mit der Erziehungsarbeit, die sie leistet, eine große Rolle für die Zukunft von Jugendlichen spielt. Wenn in der Familie bereits aufgrund sozialer Probleme die Harmonie fehlt, dann ist das kein guter Nährboden für die Zukunft dieser Menschen. Opfer werden häufig zu Tätern, wer im Alltag durch sein Umfeld nur Gewalt erfährt, kann auch nur mit Gewalt antworten. Andere wiederum sind von ihrem Lebensalltag unterfordert, sie erhoffen sich von der Kriminalität eine Art Abenteuer, das ihr monotones Leben bereichern soll.

Auch betone ich immer wieder in meinen Freitagspredigten »Hände weg von Drogen und Glücksspielen«. Viele Gefängnisinsassen haben ihr Leben auf diese Art und Weise zerstört. Anfangs war es ein Reiz, der gebändigt werden konnte. Doch letztendlich finden sie sich in einer Sucht wieder, die ihnen alle Sinne raubt und sie in den Abgrund führt. Wenn ich diese jungen Leute sehe, bin ich jedes Mal dankbar und glücklich, dass ich meine islamische Erziehung und mein Wissen nicht aus den Social Media oder von sonst wo erhalten habe, sondern von meiner Familie und von Imamen in unterschiedlichen Moscheen, die ich in meiner Jugendzeit regelmäßig besucht habe. Neben den ethischen Werten wurde mir so vermittelt, dass der Islam Frieden bedeutet und eine Gewalttheologie

klar und deutlich ablehnt. Wenn Muslime, die zur Kriminalität neigen, von ihren Freunden oder ihrer Umgebung hören, dass Islam Gewalt sei, nehmen sie dies zum Anlass, sich selbst auf Kriminalität einzulassen. Gerade solche Auffassungen sind äußerst gefährlich und müssen daher mithilfe der Vermittlung des islamischen Wertesystems bekämpft werden. Genau da setze ich mit meiner Arbeit als Seelsorger an. Den Friedensauftrag des Islam als Vorbild zu leben und lehren, das kann so einigen Extremisten die Augen öffnen.

Die absolute Mehrheit der Muslime ist nicht radikal. Von den 600 000 Muslimen, die hier in Österreich leben, sind lediglich 250 in den Krieg gezogen. Jeder Einzelne ist zu viel, man darf jedoch nicht den Fehler machen, von einer Minderheit auf die Mehrheit zu schließen. Es ist wichtig, nicht zu verallgemeinern, was einige Österreicher leider tun. Das führt dann zu Angst und die Angst führt zu Hass und Islamfeindlichkeit oder zu Antisemitismus, was die Juden betrifft.

Schlomo Hofmeister

Man muss ja auch immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Wenn es unter 600 000 Muslimen in Österreich – ich erfinde jetzt einmal eine Zahl – 0,1 Prozent Gewaltbereite gäbe, dann sind das fraglos 600 zu viel, aber man kann dann dennoch die anderen 99,9 Prozent der Muslime nicht dafür verantwortlich machen. Und selbst wenn es 10 Prozent wären, dürfte man die übrigen 90 Prozent nicht dafür in Sippenhaft nehmen!

Ramazan Demir

Gerade eine Moschee ist ein Ort der Spiritualität, ein Ort der Ruhe und der Zurückhaltung, ein Ort der Bildung. Gäbe es all die Moscheen in Österreich nicht, hätten wir eine doppelt oder gar eine zig-fach größere Problematik der Radikalität in Österreich. All die Imame und Seelsorger leisten in den Moscheen große Präventionsarbeit gegen Radikalität. Ausgesprochen wichtig ist dabei die Jugendarbeit der Moscheegemeinden und der muslimischen Jugendorganisationen. Diese müssen verstärkt unterstützt werden, denn wir können Extremismus nur gemeinsam bekämpfen.

Im Fokus unserer Reise stand aber ursprünglich nicht das Thema der Radikalisierung, sondern das des friedlichen Zusammenlebens von Juden, Muslimen und Christen hier in Wien, oder vielmehr nicht nur hier in Wien, sondern auch in Österreich und auf der ganzen Welt. Beginnen können wirnatürlich nur vor Ort. Wir wollten mit unserer Reise nach Jerusalem etwas bewegen. Wir wollten dafür sensibilisieren, dass das Problem nicht die unterschiedlichen Religionen selbst sind. Das Problem sind die Menschen, die die Religionen missbrauchen. Deshalb treten wir – du ein Rabbiner, ich ein Imam – gemeinsam als Freunde auf. Das ist eine Botschaft. Wir müssen einen Weg miteinander finden. Das verlangen auch unsere Religionen.

Schlomo Hofmeister

Nicht nur die ethischen Werte und unzählige konzeptuelle Ähnlichkeiten unserer Religionen verbinden uns, sondern es ist auch die gemeinsame Schicksalserfahrung, als Vertreter von Minderheitenreligionen in einem christlich-säkularen Land zu leben, in dem auch bisweilen eine unangebrachte Form der Anpassung unsererseits vonseiten der Mehrheitsgesellschaft erwartet wird. In diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff der »Leitkultur«, was auch immer dies genau bedeuten mag. Keiner weiß das so richtig, sieht man vielleicht von den Montagsgängern der deutschen Pegida-Bewegung und von stumpfsinnigen Rechtspopulisten ab. Bei allen Integrationsbemühungen und -bestrebungen muss man doch auch respektieren, dass es Menschen in diesem Land gibt, in dieser angeblich multikulturellen Gesellschaft, die sich anders kleiden, andere Dinge essen, anders beten und andere Feiertage feiern, ohne dass dies als mangelnde Integrationsbereitschaft oder gar als gewollte Ghettoisierung gewertet wird. Theoretisch gibt es in Österreich Religionsfreiheit, in der Praxis stößt man jedoch immer wieder an Grenzen des gesellschaftlichen Respekts. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Vorurteile gegenüber dem Judentum und dem Islam aufzubrechen und dadurch hoffentlich einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die weit verbreitete Angst vor dem als fremd und beinahe reflexartig als bedrohlich empfundenen anderen zu nehmen.

Ein verschwindend geringer Prozentsatz an Extremisten, die ihre Religion weder weltanschaulich noch in religiösem Sinne authentisch vertreten, ja diese sogar missverstehen, ist dafür verantwortlich, dass Religion ganz allgemein immer wieder einem unbegründeten Generalverdacht ausgesetzt ist und dass religiöse Traditionen, Symbole und Institutionen absurderweise nicht mit den überwiegend mehrheitlichen Spektren des Mainstreams, sondern eben mit jenen fanatischen Randgruppen identifiziert werden.