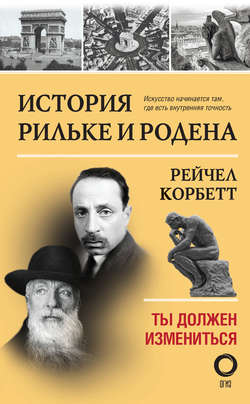

Читать книгу История Рильке и Родена. Ты должен измениться - Рейчел Корбетт - Страница 4

Часть первая. Поэт и скульптор

Глава 2

ОглавлениеОднажды в детстве Рильке приснилось, будто он лежит на земляном холме у пустой могилы. Над головой сумрачно возвышается надгробие, а на нем высечено имя: «Рене Рильке». Страх сковал мальчика – шевельнешься, камень качнется и столкнет в могилу. И лишь одна возможность сбросить оцепенение: сменить на могильной плите свое имя на имя сестры. Рильке не знал, как это сделать, но понимал, что обретет свободу, лишь переписав судьбу.

В кошмарах мальчика навязчиво преследовал страх быть раздавленным камнем. Не обязательно могильным, просто чем-то «непомерно огромным, невыносимо тяжелым, запредельно близким», что часто предвещало болезненные перемены – перерождение во власти краха грядущего.

Смерть и правда тенью следовала за поэтом с самого дня его рождения 4 декабря 1875 года. София (Фиа) Рильке, молодая хозяйка зажиточного дома, за год до рождения единственного сына потеряла маленькую дочь. Появившегося на свет мальчика она восприняла как замену дочери и даже нарекла его женским именем – Рене Мария Рильке. Иногда она звала сына своим домашним именем, Софи. Мальчик родился на два месяца раньше срока, был не по возрасту мелким и легко сходил за девочку.

До самой школы он носил воздушные белые платья и длинные волосы. Такое расщепление личности отразилась на Рильке двояко. С одной стороны, он рос с чувством, что суть его натуры глубоко ошибочка. Но, с другой стороны, покорность радовала маму, чего не удавалось добиться никому, особенно отцу.

Йозеф Рильке служил смотрителем железнодорожной станции под командованием австрийской армии. Вопреки надеждам жены, вышедшей из хорошей семьи, до офицерского звания он не дослужился и остаток семейной жизни расплачивался за это ее разочарование. Йозеф был хорош собой и подавал большие надежды, чем и покорил невесту, но София превыше всего ставила положение в обществе, потому и не простила супругу, что не получила обещанного дворянского титула.

Йозефа в свою очередь возмущало, как жена хлопочет вокруг сына, и позже винил ее, что Рене занялся безустанным стихоплетством. Действительно, Рене приобщился к поэзии, благодаря желанию матери «облагородить» сына; если дворянский титул нельзя получить, его можно «подделать», решила София. Еще не умея читать, Рильке уже заучивал стихи Фридриха Шиллера, а к семи годам переписывал целые поэмы. По настоянию матери он учил французский, само собой, никакой не чешский. Во времена имперского правления Австро-Венгрии чешский считался языком слуг, а господствовал в Праге немецкий.

Рильке родился в этом разобщенном городе и вскоре понял, что пол – не единственная сомнительная граница его детства. Поэт принадлежал к немецкоязычному меньшинству Праги, которое, в отличие от коренного большинства, пользовалось разнообразными культурными и экономическими привилегиями. Либеральные семьи, вроде семейства Рильке, стремились к доброму соседству со славянами, но держались своих школ, театров и районов, отгороженных уличными знаками на немецком. В дальнейшем Рильке освоил русский, датский и французский, но так и не выучил исторический язык своей родины, о чем сожалел всю жизнь.

Мальчику исполнилось девять, когда София стала жить отдельно от Йозефа. Свою веру она превратила в исступленный культ, и позже Рильке заключил, что мать «искала в жизни неопределенного». К этому времени он уже не походил на девочку – превратился в тонкого юношу с узкими плечами, и родители по обоюдному решению отправили его в кадетское училище Святого Пельтена неподалеку от Вены. Рильке охотно последовал по стопам отца, но вовсе не потому, что интересовался войной или гимнастическими упражнениями. Изящная форма, порядок и традиции – вот как мальчик представлял военных и отчего тянулся к ним.

Однако надежды Софии и Йозефа, что их сын добьется большего, чем отец, вскоре рухнули. В училище Рене наконец сменил кукол на гантели, но тут же угодил в одну клетку с пятьюдесятью жестокими мальчишками совершенно другого склада. Он быстро понял, что жизнь в кадетском училище ничего общего не имеет с порядком и изяществом.

Все детство Рильке жаждал лишь повзрослеть. Слишком благородный для мальчишек из рабочего класса, но недостаточно благородный для аристократов. Он бы смирился с одиночеством, но и здесь ему не повезло. Одноклассники считали Рене слабаком, задавакой и добродетельным занудой – с такими качествами лучшей мишени для нападок и унижений не придумаешь.

В детстве над Рильке постоянно издевались, и однажды он с болезненной ясностью осознал, почему его обижали: «Удар по лицу был такой силы, что у меня задрожали коленки, но своему бесчестному обидчику я сказал – до сих пор слышу эти слова – не дрогнувшим голосом: “Христос терпел и нам велел безмолвствовать и не роптать. Когда ты бил меня, я молил Господа моего даровать тебе прощение”. Сперва этот жалкий трус вытаращил глаза, а затем презрительно расхохотался…»

Мальчик укрылся в часовне, где зализывал раны и лелеял праведное негодование. Вероятно, тогда у него и зародился хронический недуг неясного происхождения, который преследовал его до самой смерти. Некоторые полагают, что загадочные болезни Рильке попросту выдумал, и это вполне вероятно, ведь когда мальчик и правда не ходил в школу шесть недель из-за легочной инфекции, он понял, что сострадание легко обернуть себе на благо. И все же те, кто видел его припадки, утверждали, что судороги и болезненная бледность выглядели слишком убедительно и отметали всякие сомнения.

Как бы то ни было, в военной академии убежищем для Рильке стал лазарет. Он надежно укрывал от мучителей и, что важнее, давал время и место для чтения. Сутками напролет мальчик переваливался в кровати с боку на бок и не расставался с книгами. Он рыдал над строками Гёте. Отметки по литературе улучшились, зато ухудшились результаты по фехтованию и физической подготовке. Хотя Рильке и отставал по этим предметам, он все еще видел себя офицером и даже доказывал это наставникам, однажды расписав на восьмидесяти листах «Историю Тридцатилетней войны».

По совету учителей Рильке разослал свои стихи в газеты, и некоторые даже напечатали. Этим скромным приработком мальчик и жил до пятнадцати, после родители наконец вызволили его из «темницы детства», как он звал училище. И тут же отправили в торговую академию в австрийском городке Линц, но и там Рильке не добился больших успехов. Заметив с «презрительным беспокойством», что сын продолжает писать стихи, отец уговаривал его больше внимания уделять учебе и писать только по выходным. Йозеф считал, что сын вполне справится и с учебой, и с увлечением – так ему виделось сочинение стихов. Но для Рене стихи были «детьми мечтаний», и он ни за что не желал променять их на скучную конторскую работу. Поэт, который пишет только по выходным, поэтом «вовсе называться не смеет» – так он решил.

Юноша не проучился и года, когда дядя Ярослав, сжалившись, предложил оплатить частного учителя в Праге, чтобы племянник закончил учебу дома. Преуспевающий юрист, Ярослав теперь звался фон Рильке и считался знатным человеком, не в пример брату, от которого титул мучительно ускользал. Дядя без труда оплатил племяннику уроки и, не имея наследников, явно прочил того в преемники и будущие владельцы состояния и конторы.

Ярослав назначил Рильке стипендию на время обучения в старшей школе и университете. Однако никакое право начинающий поэт изучать не собирался. Его влекло писательство, но сообщить об этом дяде не пришлось – той зимой Ярослав скончался от инсульта.

Хотя Рильке и не выполнил желание дяди, щедрость Ярослава не пропала попусту. За год до окончания школы Рильке написал десятки рассказов, пьес, новостных статей и выпустил собственный литературный журнал. Он вступил в кружок писателей и даже обзавелся парочкой друзей. В 1894 году Рильке издал свою первую книгу: томик приторной любовной поэзии, на которую его вдохновило первое серьезное увлечение – «яркая падучая звезда» по имени Валери. В сентиментальных стишках только и говорилось, что об умытых росой цветах и поющих девах немецкого романтизма, и, вопреки убеждению, немедленной заслуженной славы книга не принесла.

Пьесы в духе психодраматики тоже не принесли Рильке успеха, но он и мысли не допускал, что причина в их незрелости. Виноваты были, конечно, читатели, которые попросту ничего не смыслили в поэзии. Прага – город минувшего, кладбищ, замков и недалеких обывателей, думал Рильке. Люди здесь так увязли в прошлом, что даже выглядят старыми. «Нет для них иных перемен, кроме гниющего гроба и рассыпающихся одежд», – писал он.

Рильке восторгался многими славянскими традициями, восхищался народной историей и почитанием родины, но нищета мешала всем этим людям любить литературу. Куда хуже были благополучные австрийцы – они могли бы наслаждаться искусством, но интересовались только положением в обществе и деньгами.

Когда Рильке исполнилось двадцать, он вдруг осознал: если поэзия вскоре не прославит его, сомнения родителей оправдаются. А если оправдаются, его насильно пристроят в банк или адвокатскую контору в Праге, где он и застрянет, вероятно, до конца жизни. Город не настраивал на творчество, воздух здесь «с трудом вдыхался, густой от стылого лета и непрожитого детства», писал он.

Знакомые поэту молодые люди перебирались в города, где поощряли искусство. Многие отправлялись в Париж, но Рильке не признавал непомерного влияния французов на художественный мир Восточной Европы. Потому и предпочел Мюнхен, который тогда был интеллектуальным ядром Европы. Горожане там больше всего стремились в лекторий. В кафе светская молодежь обсуждала заявление Ницше о «смерти Бога», а художники выступали против академизма, в результате чего в 1892 году родился Мюнхенский сецессион – на пять лет раньше, чем схожее движение Густава Климта в Вене.

Рильке мог получать стипендию дяди только на время учебы. Поэтому осенью 1896 года он поступил в Мюнхенский университет с намерением отринуть все, что до сих пор определяло его личность. Ярый католицизм матери, военные чаяния отца, провинциализм Праги – даже свое имя! – все это он оставлял позади.

В конце девятнадцатого столетия в среде интеллигенции немецкоязычных стран появилась мода на изучение индивидуума и его поведения в социуме. На стыке философии и неврологии рождались новые учения о разуме. Так, природу сознания теперь изучала феноменология, а подсознания – психоанализ. А точкой слияния этих двух систем чаще всего становилось искусство или же наука о нем, эстетика. Психологи исследовали, как чувства человека откликаются на произведения искусства, что побуждает некоторых людей к творчеству, и это открывало для них новые стороны человеческой природы, которые ранее никогда не изучались в лабораторных условиях.

Психология как наука возникла случайно, когда в 1860 году немецкий ученый Вильгельм Вундт проводил обычные исследования на время реакции. Он подвесил на хронометр маятник от часов и назвал конструкцию «мыслемером», и вдруг осознал, что эксперимент измеряет не только неврологические явления, но и подсознательные. Время реакции как будто соединяло произвольное и непроизвольное вниманием, мозг и разум. Если научному изучению поддается первый, так почему бы не изучать и второй? В 1879 году Вундт основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии в Лейпциге.

Но только Теодор Липпс из следующего поколения философов связал воедино новую науку Вундта и собственное учение, эстетику. Липпс стоял у истоков феноменологии, но со временем отдалился от этой дисциплины и ее номинального лидера Эдмунда Гуссерля в поисках ответа на главный вопрос своих исследований: почему мы наслаждаемся искусством?

В те времена ученые отвечали на этот вопрос математическими понятиями. По их мнению, внутренний взор привлекают определенные геометрические единства. Липпса не удовлетворило сухое физиологическое толкование. Такой подход объясняет восприятие, но никак не удовольствие, которое, как полагал философ, задействует более субъективные силы: например, настроение индивидуума или багаж его знаний.

Уравнение наверняка можно поменять на противоположное, решил он. Что, если не искусство рождает в глазу наслаждение, а сам глаз создает искусство? Ведь только зритель превращает размазанную по холсту краску в красоту. (Современник Липпса из Вены, историк искусства Алоиз Ригль, позже назвал это «вовлеченностью зрителя».) Получается, что краска становится цветом, лишь когда мозг раскладывает ее на тона, на оттенки, которые пробуждают воспоминания и чувства. Если зритель посчитает картину красивой, из простого предмета она превратится в предмет искусства. Тогда созерцание обращается созиданием и наблюдатель становится творцом.

Название для своей теории Липпс взял в 1873 году из диссертации немецкого студента по имени Роберт Фишер, изучавшего эстетику. Когда человек переносит свои чувства, мысли или воспоминания на какой-то предмет, в дело вступает то, что Фишер назвал einfühlung, буквально – «проникновение в чувство», «вчуствование». В 1909 году британский психолог Эдвард Титченер перевел это слово как «эмпатия», взяв за основу греческое empatheia, буквально – «в чувстве». Этот термин открыл Фишеру, почему, глядя на произведение искусства, мы подсознательно «проникаемся формой и проникаем в нее». Такой телесный мимесис он назвал «мускульной эмпатией», и этот тезис вызвал отклик у Липпса, который однажды на танцевальном представлении, по его признанию, будто «с усердием повторял» за танцорами. Это понятие Липпс связал с другими соматосенсорными подражаниями, например зеванием и смехом.

Эмпатия объясняет, почему порой мы словно растворяемся в сильном произведении искусства. Звуки вокруг исчезают, или шевелятся волосы на затылке, или теряется счет времени. Иногда пробуждается «внутреннее чутье» или прорывается плотина воспоминаний, как от мадленок в романе Пруста. Сильное произведение искусства распахивает перед человеком мир окружающий, а человек распахивает перед таким искусством мир внутренний. Без эмпатии алая краска не побежит кровью по венам, а голубое небо не наполнит легкие воздухом.

Как ни парадоксально, но выходит, что эмпатия – по определению эгоистичное чувство, ведь мы наслаждаемся сопереживанием. А еще эмпатия – это чувство жизнеутверждающее, через нее мы сливаемся с миром. И напротив, если искусство не пробуждает ответных чувств, говорят, что оно «отторгает». В нем нет «проникновенности», или оно не «укладывается в голове». Вот где срабатывает только одно чувство – восприятие.

Европейская интеллигенция тут же взяла на заметку исследование Липпса на тему einfühlung и стала широко его использовать. Историки искусства пытались объяснить, почему определенные культуры создают определенные виды искусства, Ригль назвал это Kunstwollen, «жажда созидания». В 1906 году один из студентов Липпса, Вильгельм Воррингер, выдвинул новаторскую теорию, в которой объединил исследования своего учителя по эмпатии и работы другого профессора, социолога из Берлина Георга Зиммеля. Воррингер использовал двучлены по методу Зиммеля – этот релятивистский подход объяснял идею (например, симметрию) через понимание ее полярности (асимметрии) – и описал полярность, которую ставил в основу всей истории искусства, дав своей книге соответствующее название: «Абстракция и эмпатия».

Размытое понятие из немецкой истории искусств без психологов никогда не превратилось бы в краеугольный камень человеческих чувств, как сегодня мы понимаем эмпатию. В 1896 году в Вене молодой профессор Зигмунд Фрейд признавался приятелю, что его захватило учение Липпса, «кажется, единственного ясно мыслящего писателя среди нынешних философов». Пару лет спустя Фрейд поблагодарил Липпса за то, что получил от него «смелость и способность» написать книгу «Остроумие и его отношение к бессознательному». Он углубил исследование Липпса и заявил, что психоаналитикам не обойтись без эмпатии, чтобы понимать пациентов. Своих студентов Фрейд призывал, наблюдая за пациентами, не судить, а сострадать. Лучше не выпячиваться, а «настроиться на восприятие» и «поставить себя на место другого».

Сегодня за пределами научных кругов о Липпсе мало кто слышал, и все же в свое время он был интеллектуальным светилом и крайне востребованным лектором. Вечерами по пятницам он вел оживленный психологический клуб, где участники обсуждали различия между действием и бездействием, а логики спорили с психологами. Также Липпс недолго редактировал журнал об искусстве, который ставил грандиозную задачу: выстроить всю историю искусства в хронологическом порядке, но начать не с первых картин, а с самого зарождения творчества.

В 1894 году Липпса назначили деканом факультета философии при Мюнхенском университете, и со всего мира потекли на его лекции мыслители и художники. У него учились румынский художник Константин Бранкузи и русский Василий Кандинский. Первым делом к Липпсу на курс по основам эстетики записался и Рильке, когда приехал в Мюнхен.

Как признавался сам Рильке, поступив в университет, он все еще не чувствовал себя взрослым. Поселился он в Швабинге, районе в центре города, битком набитом студентами и художниками. Помимо лекций Липпса, Рильке записался на курсы дарвинизма и искусства Возрождения, где особенно живо интересовался картинами Сандро Боттичелли, чьи печальные Мадонны с молящими глазами будто «отражали саму суть страстных стремлений современности».

Вскоре Рильке уже вращался в обществе Зигфреда Вагнера, сына известного композитора, и Якоба Вассермана, немецкого романиста. Вассерман познакомил его с работами датского писателя Енса Петера Якобсена, чья книга о молодом «мечтателе, что барахтается в пучине сомнений и самокопания», «Нильс Люне», долгие годы служила главным источником утешения для поэта. Но несравнимо больше Вассерман подарил Рильке, когда в 1897 году представил его поэтессе Лу Андреас-Саломе. Ни одна женщина за всю историю не обладала таким небывалым интеллектуальным влиянием, как Андреас-Саломе. Радикальные феминистки в России XIX века вдохновлялись ею просто немыслимо.

Урожденная Луиза фон Саломе, дочь прибалтийского немца, служившего в русской армии, была талантливым философом и писателем, но сегодня ее помнят скорее как музу. Она дважды отказывала в замужестве Фридриху Ницше, который как-то раз сказал о ней: «До сих пор мне не встречались люди умнее»; и отвергла предложение его друга, философа Пауля Рэ. Она не желала выходить замуж за обоих, но восторгалась их умом и потому предложила сожительствовать «святой троицей» от интеллекта. Поразительно, но оба согласились.

Эту фотографию сделали в 1882 году, чтобы запечатлеть «пифагорову дружбу», как говорил Ницше: на ней двое мужчин тянут деревянную телегу с Саломе (здесь ей двадцать один), которая помахивает хлыстом. Однако восторги троицы вскоре оборвались – в дело вступила ревность, и, не успев образоваться, союз распался. Саломе решила провести зиму в Берлине с одним лишь Рэ. Тот с готовностью подчинился, записав в дневнике: «Бесспорно, мне следует размышлять об “истоках сознательного в индивидууме”, но, черт возьми, все мысли только о Лу».

Ницше, преданный и покинутый, настиг пару на вокзале в Германии и тут же умчался прочь, чтобы больше никогда с ними не встречаться. Позже в письме к ним он сообщал, что их жестокость понудила его к «неумеренному принятию» опиума. Ницше все-таки не покончил с собой, он уединился на севере Италии и за десять дней написал «Так говорил Заратустра», где встречается знаменитая фраза, которую приписываю Саломе: «Идешь к женщине? Не забудь плеть!»

Четырьмя годами позже Саломе вышла замуж за сорокаоднолетнего филолога Карла Андреаса. (Поговаривали, что согласие он вырвал угрозами самоубийства.) Однако последовали два веских условия: никакой интимной близости и никаких детей. Саломе желала свободы в связях, будь то Рэ или другие возможные возлюбленные, не требовала она верности и от Андреаса. Она даже сводила его с подходящими пассиями. Не всегда брак складывался гладко – Карл нажил ребенка от служанки, и девочка так и осталась в доме супругов, но отношения они так и не разорвали.

Самый главный дар Андреас-Саломе – ее тонкий аналитический ум. Она обладала поразительной способностью понимать даже невнятные идеи выдающихся мыслителей эпохи и часто открывала в доводах неожиданную сторону. Она как бы врачевала ум: слушала, подмечала, анализировала и возвращала идеи обратно, освещая тенистые уголки логики.