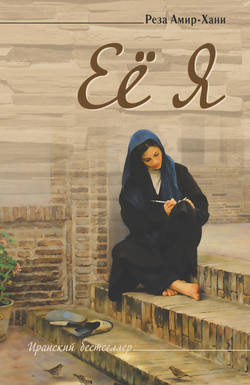

Читать книгу Её Я - Реза Амир-Хани - Страница 4

1. Она

ОглавлениеВ Иране годы считают по солнечной хиджре[11], но тот год, о котором идет речь, вовсе не был солнечным. Я полагаю, солнечным был другой год – 1320-й по солнечной хиджре (1941). Да и то не для меня, а для Карима. Для меня совсем другое было важно. Я был озабочен своими делами, хотя правильнее будет сказать – своим бездельем. А вот Карим – тот с детства все годы как-то отмечал, называл чьим-то именем. Например, 1936-й год был годом Акрам, которую ребята дразнили «верблюжьей лилией», уж очень она была длинная, даже Карим ей был едва по плечо. Да, чуть не забыл: год, предшествовавший году Акрам, был годом срывания хиджабов, в том же году Карим влюбился в учительницу-польку Марьям! 1937-й год был годом слепой Лейлы: говорили, что она была замужем, но муж ушел от нее из-за косоглазия. Каждый год имел свое имя. А когда в Тегеране, в квартале домов терпимости, начала работать «Шахре ноу», в город хлынули цыганки с юга страны, тут не то что месяц – каждая ночь имела свое имя. Но солнечным, на мой взгляд, было все-таки время одна тысяча девятьсот сорок первого года.

У меня же все было по-другому. Для меня все годы носили имя лишь одного человека, словно это был один день, длиной целую вечность. И если даже мне считать не годы, а десятилетия, все равно они носили бы то же самое имя. 1940-е годы – ее имени, 1950-е – ее имени, 1960-е – ее имени… Годы, месяцы, дни, мгновения – все ее имени, той самой, с прямыми волосами, той, которая, смеясь, раскрывала красный бутон губ, и в воздухе раздавался запах цветков жасмина. Это были не солнечные, а лунные годы, потому что «Махтаб» по-персидски значит «лунный свет»… И у нас была целая вселенная, и даже солнечные дни были лунными!

У нас была целая своя жизнь… Я был счастлив оттого, что отец вот-вот вернется из поездки, и в переулке Сахарной мечети ему воздвигнут триумфальную арку, и все будут говорить: «Али! Наконец-то отец твой вернулся!» И Дарьяни со своим бритым красным лицом оцарапает мне щеку, обнимаясь со мной, и назовет меня хитрецом, и со своим азербайджанским акцентом заявит мне: «Скажи отцу своему, помоги ему Аллах, после властей предержащих и соседей не обделить. Пусть и для нас монетку отложит!» Я был счастлив, когда дед по вечерам рассказывал мне разные истории, а я всякий раз, если кто-нибудь в них женился, представлял себя и Махтаб. О времена! Что они с нами сделали… Карима они поженили с родственницей Каджара-«слона», девушкой по имени Шамси, заморыша подставили под ножи убийц, и вот он уже лежит на кладбище Баге-Тути… А наша семья, семья Фаттах… Наша семья со всеми ее чадами и домочадцами – мы были мгновенно низвергнуты с весьма высокого положения на самое зловонное дно жизни. Еще вчера у нас было столько, что на нашу кошку смотрели как на хаджи, а завтра членов семьи не считали достойными подаяния…

Но тогда я жизни совсем не понимал. Барашков – вот тех я жалел… Черненьких, и коричневых, и золотистых, и розовеньких, и всяких, очень за них переживал. Или вот, например, семеро слепых: как я молил Всевышнего, чтобы до начала ливней они успели пройти нашу улицу… Словом, сердце не безразмерно: отдай его одним, и его не хватит на других. Потому-то в день заготовки мяса, когда все мечтают о нем, меня то и дело тошнило. Это не было правильно, но это не было и неправильно. Это была твоя правда, о Всевышний!

…И где ты теперь, дед? Куда делись твоя деловитость и твои многочисленные подручные? Куда пропали эти барашки и телята, которых приносили в жертву в переулке, чтобы исполнить твою волю? Куда девались твои благородные друзья, которые из уважения к тебе не чистили яблоки, а поедали их с кожицей, дабы не доставать нож при тебе? Мешки с отборным рисом продолжали исправно поставляться и через два года после смерти моего отца, и фляги с маслом из Керманшаха по-прежнему прибывали… А что сталось с теми глиняными горшками, куда в тот день закладывали мясо на зиму – то самое мясо, о котором ты говорил, что до семидесяти лет человек не забудет его вкус?..

«…Иди-ка сюда, шалопай. Бери свежий хлеб из узла и поешь горячего мяса с бульоном. Оно с пылу, с жару самое вкусное. Ты это мясо до семидесяти лет будешь помнить». – «До семидесяти лет?! Дед, семьдесят лет – это много». – «А это мясо стоит того! Мясо, жаренное в собственном соку, – оно запоминается…»

Воистину, вкус такого мяса запоминается. До семидесятилетнего возраста человек помнит его. Точнее, не до семидесятилетнего – уточним время по ракетному обстрелу[12], – а до шестидесятисемилетнего. Отнимем от шестидесяти семи те двенадцать лет, которые уже исполнились мальчику, и получим срок более полувека. Более полувека в человеческой памяти хранится запах того мяса… Мясо барашка, поджаренного в собственном соку, особенное, мясо же человека – совсем другое и пахнет отвратительно, можно сказать, мучает обоняние. На мой взгляд, мясо женщин пахнет неприятнее мяса мужчин, потому что в теле женщины больше жира… Не знаю почему, но, когда я добрался до их дома, мне сразу вспомнилась та заготовка мяса. Перешагнув через порог, я вошел во двор. Дверь лежала на земле. По покосившимся, полуразрушенным ступенькам я поднялся на второй этаж. Похожие запахи, только вместо запаха горящих дров и кипящего жира – запах взрывчатки, проникающий глубоко в ноздри и обжигающий все внутри. И куски мяса, словно куски баранины, куски того черного барашка, которого я так полюбил. Давал ему соль, и он лизал мне руку… Вот так же и теперь… О Всевышний! До чего изящна женщина! Как лепестки цветков… Десятимиллионный город – а с какой точностью это произошло! Голова – отвратительная голова без волос, похожая на череп сгнившей рыбины, – лежала на полу. Ракета была… нет, был первый незваный гость, первый посторонний, увидевший эти волосы. И эти картины. Ведь ракета была именно посторонней, разве может ракета быть женщиной? Вот и разберись, где запах женского тела, где запах мужского тела, а где запах взрывчатки.

Эти прямые волосы, которые я не видел с ее девятилетнего возраста, смешались со сросшимися бровями и не переставали поражать… Марьям! Я сел на пол. Я оказался лицом к лицу с самим собой и пристально смотрел в свои собственные глаза. Как же я постарел! Шестьдесят с чем-то лет. И как же помолодел! Мне десять лет. Теперь уже и Марьям («мадам сыщица») не могла говорить что-то у меня за спиной, и я не мог у нее за спиной обмениваться улыбками с Махтаб и спрашивать по-французски: «Как ваши дела, мадемуазель?» …А потом мы оба смотрели на картины. Тот, который был стариком, больше понимал в живописи. Тот, который был мальчиком, видел только, что картины сильно обгорели. Тот, кто был стариком, смотрел и плакал. Тот, кто был мальчиком, смотрел и плакал. Тот, кто был стариком, сказал:

– Видишь? Это абстрактная живопись, не выставлявшаяся в музеях.

Тот, кто был мальчиком, ничего не сказал. Тот, который был мальчиком, был братом Марьям, а тот, который был стариком… Эй, Махтаб!

В конце концов человек в зеленой униформе с трудом поднялся по разбитой лестнице, вошел и сказал нам обоим:

– Любезный, а что вы здесь делаете? Вы уже не молоды, вы не подумали о том, что эти развалины могут рухнуть?

Потом он еще раз посмотрел на нас, и, когда его взгляд погрузился в наш взгляд, он подошел и обнял меня. Своим стариковским голосом я попросил его помочь собрать картины, которые все еще криво висели на стенах. Он согласился. Спросил меня:

– Это ваша живопись? – Я движением головы ответил, что нет. Потом он сказал: – Помилуй Аллах, это была жена ваша… Или сестра?

Своим мальчишеским голосом я начал всхлипывать. И солдат заплакал вместе со мной. Я снял со стен все картины. К одной из них приклеилась каштановая прядь из того самого водопада волос. Солдат хотел отклеить его от холста, но я не дал. Он все понял и оставил как есть волосы, и куски мяса, и запахи, и крики – на картинах.

Не знаю, училась ли Махтаб у Марьям, которая была ее старше, или, наоборот, Марьям у Махтаб, или обе они учились в Колледже искусств в Париже. Но они ни разу не устроили настоящей выставки. Не по душе им это было. Не хотелось, чтобы те самые два-три коммерческих зрителя-покупателя остановились перед их работами с той самой определенной целью.

…У вас цвета неверно положены на холст!.. Нужно ли рассматривать модернизм в зеркале традиции?.. Если бы вы хоть немного советовались с искусствоведами!.. Конечно, в картинах чувствуется талант, но… Почему вы не сделали каталог с ценами?.. Сколько лет вы занимаетесь живописью?.. Работаете ли вы по заказу?..

…На кладбище им вырыли двухъярусную могилу. Я похоронил их одну над другой. Могильщик спросил меня, которую класть сверху, я ответил, что все равно, но во время похоронной молитвы заметил, что старшая сестра Марьям лежит внизу. Может, она хотела, чтобы я лучше видел Махтаб. Спасибо тебе, сестра!

Не провел я и недельных поминок по покойницам, а уже успел устроить им выставку – анонимную. Имена их никого не касались. Через неделю новости о выставке взорвали город, словно бомба. А сейчас… Вылетело несколько окон. Осколок стекла, треугольный, впился в один из холстов. Не знаю, чья это была картина – Марьям или Махтаб, но о нее порезался тот молодой солдат. И его кровь пролилась на холст. Это не была кровь шахида, и я обвел это кровавое пятно ручкой и написал под ним: «Это не есть святая кровь»…

Потом в одном журнале, ныне почившем, я прочел две-три критические заметки об этой выставке. Не знаю, кто был автор. Если бы знал, то, как говаривал Карим, «я бы его вмиг опорочил». Вот что было написано:

«…Здесь абстракция доведена до предела. Все работы неизвестного художника – как обугленная душа, причем в прямом смысле. Неизвестный художник говорит нам своими полотнами: вот предел абстрактного. Модернистский дискурс становится чересчур натуралистичным. Словно что-то взорвалось, и само тело неизвестного художника смешалось с его произведениями. Сгоревшие ошметки, прилипшие к холстам, кажутся частицами тела влюбленного. Само мерило прекрасного вросло в картину. Учение об авторстве в современном переложении. Конец всех стилей.

…Разговор о самобытном даровании оставим в стороне – речь идет о том, чтобы неизвестный художник учел указанные недостатки в своих будущих работах. Косвенное указание художника на святость его работы выдает завышенную самооценку, не говоря уже о двусмысленности этой надписи, словно сделанной второпях, дрожащей рукой и неразборчивым почерком: «Это не святая кровь»…

…В любом случае следует выразить надежду на возможное общение с неизвестным художником. Живописец развивает два различных стилевых направления – оба они берут истоки в современном европейском искусстве. Возникает даже впечатление, что выставка представляет работы двух мастеров, хотя и тот и другой подписывается буквой «М»…

Не случайно, что в обеих заметках негативный взгляд на картины. Словно два человека?! Но тут нет «словно». «Неизвестный художник…» Отцы твои и деды неизвестны. А я сто раз просил их обеих не подписывать картины латинской буквой – вообще их не подписывать. Или в крайнем случае подписывать по-персидски. Чересчур натуралистично, видите ли! Ну и что из того? Если ракета ударит тебе в студию – ты не то что натуралистичным, ты сюрреалистичным станешь. «Кажутся частицами тела влюбленного…» Ну что ж, Али-ага, надень шапку набекрень! На манер багдадского вора… «В своих будущих работах…» Я заплакал. От гнева разрыдался. Как жаль, что Карима не было! Мы вместе пошли бы на кладбище, сели бы возле могилы наших сестер и погоревали бы о них…

11

Годы солнечного календаря хиджры переводятся на годы грегорианского календаря путем прибавления числа 621 к году солнечной хиджры.

12

Во время Ирано-иракской войны (1980–1988) Иран подвергался ракетным обстрелам, в частности, ракетный обстрел Тегерана произошел незадолго до конца войны.