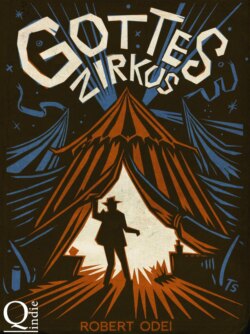

Читать книгу Gottes Zirkus - Robert Odei - Страница 6

Der Alte Feind

ОглавлениеLetzten Endes würden sie durch den Canyon reiten. Das hatte Tucker entschieden.

Und sie würden vor Sonnenaufgang reiten, weil Jeb Hunter das sagte. Tagsüber riskierten sie, bei lebendigem Leibe gesotten zu werden, darum war es klüger, die schmale Schlucht zu verlassen, bevor die Sonne senkrecht über ihnen stand.

John Gates, der dritte im Bunde, hatte gar nichts gesagt. Er wusste, dass seine Weggefährten taktischer dachten als er, darum wartete er für gewöhnlich ab, dass Tucker und Jeb sich auf eine Vorgehensweise einigten und ihm dann sagten, was zu tun war. Hätten sie verlautbart, auf dem Rücken eines Condors über die Schlucht segeln zu wollen, hätte Gates sich aufgemacht, einen der großen Vögel zu fangen und zu satteln. Gates Loyalität ging weit genug, Tucker Harrington bis in die präkambrischen Eingeweide Arizonas zu folgen.

Der Ritt selbst erwies sich als ein Gezeitenbad der Extreme. Der Wind, der nachts durch die Schlucht pfiff, war kalt genug, die sonnenverbrannten Männer zittern zu lassen. Die Schluchtwände zu beiden Seiten strahlten jedoch eine Hitze ab, die die Männer zum Schwitzen brachte, wenn der Wind nachließ. Es ärgerte Gates, dass ihm Schweiß den Rücken hinabfloss, und er dachte bereits darüber nach, wie er vom Sattel steigen sollte, ohne einen feuchten Fleck auf dem Leder zu hinterlassen.

Coyoten begleiteten sie, seitdem sie das erste Mal den Geruch des im Lagerfeuer zubereiteten Essens erschnüffelt hatten. Gates hasste diese Tiere, und zu gerne hätte er auf sie geschossen, doch im Zwielicht des morgendlichen Rittes, konnte er sie nicht ausmachen.

Etwa zur Mittagszeit des nächsten Tages musste Jeb Hunter absteigen, um seinem Pferd zwei Kaktusnadeln aus der Vorderhand zu ziehen. Er tätschelte den Hals des schlanken braunen Pferdes und holte seine Feldflasche aus dem Sattelpack. Gates zählte jeden Schluck, den Jeb machte, drei waren es an der Zahl, bevor dieser die Flasche wieder verstaute.

Das Pökelfleisch war ihnen bereits am Tag zuvor ausgegangen.

“Der Fluss ist nicht mehr weit”, sagte Tucker, und gab damit das Signal zum Weiterreiten.

Gates überlegte indessen, ob er sich an einer der Kakteen versuchen sollte, die hier überall wuchsen, jede prall gefüllt mit Wasser.

Zwei weitere Stunden vergingen in diesem jahrmillionen alten Glutofen, bis sich endlich vor ihnen eine Lücke zwischen den Canyonwänden zeigte. Beim Anblick des sich öffnenden Canyons stieg in Gates ein Gefühl auf, als wäre er durch alle Schichten der Hölle geritten, um endlich der Tore des Paradieses ansichtig zu werden. Und doch vermieden es die drei Männer, ihre Pferde anzutreiben, um endlich ins Freie zu gelangen. Das letzte, was sie jetzt brauchten, waren drei Pferde, die an Hitzschlag starben.

“Hört ihr es?” fragte Gates.

“Yeah”, sagte Jeb. Auch er hörte das Rauschen des Großen Flusses. Er nahm den Hut ab und fächelte sich damit Luft zu.

Das letzte Stück des Weges aus dem Canyon heraus, lockerten sie die Zügel und ließen ihre Pferde das Tempo selbst bestimmen. Kaum schneller als zuvor ritten sie die abschüssige Strecke hinab zum Flussbett. Sie traten aus der namenlosen Nebenschlucht heraus und fanden sich zwischen den enormen Sedimentwänden des Grand Canyon wieder. Die Sonne erstrahlte in neuer Intensität, und die Luft schwoll vor Feuchtigkeit.

Tucker Harrington, ihr Anführer, erreichte als erster ebenen Boden. Hinter ihm folgten Jeb und dann Gates. Sie vermieden es, sich um einen Punkt zu scharen, und verteilten sich stattdessen im Feld. Ruhigen Blickes sondierten sie die Umgebung, bevor sie Meldung machten.

„Norden ist sauber, Sarge“, berichtete Jeb, der kleiner und breiter gebaut war als Tucker. Er hielt die feuervernarbten Hände am Sattelknauf. Rechts davon ragte der Kolben seines Revolvergewehres hervor.

„Süden ebenfalls“, meldete Gates.

Sergeant Tuckers matte Augen suchten indessen das lange Band grüner Vegetation ab, das sich entlang des Großen Flusses erstreckte. Minutenlang saß er regungslos im Sattel, bevor er sagte:

“Hier leben Menschen.”

Jeb und Gates folgten seinem Blick und entdeckten dieselben Zeichen wie er: mehrere Trampelpfade und ein kleines Feld mit Maispflanzen zwischen den Pinyon-Kiefern und den Creosote- Büschen. Nur einen Augenblick später regte sich etwas zwischen den Pflanzen. Ein einzelner mannshoher Strauch bewegte sich eine Winzigkeit gegen den Wind.

“Ihr wisst was zu tun ist”, sagte Tucker. “Setzt die Hüte ab und haltet die Hände still. Wir ziehen das durch wie gewohnt.”

Mehr Anweisungen musste er nicht geben. Es war nicht das erste Mal, dass die Männer während ihrer Reise auf Navajos oder Hopis trafen.

Die Pferde trugen sie näher an das versteckte Dorf heran. Gates wusste, dass die Indianer sich zeigen würden, bevor die drei Männer ihrem Dorf zu nahe kamen. Und Sekunden später trat ein Navajo- Junge zwischen den Büschen hervor, um sich ihnen in den Weg zu stellen.

Sie zügelten die Pferde, und Tucker sprach in seinem befehlsgewohnten Ton:

“Verstehst du mich?”

Aus einem nicht ganz nachvollziehbaren Grund beunruhigte Gates die Jugend des Navajos. Der Junge konnte keine fünfzehn Jahre auf dem Buckel haben. Es kostete ihn sichtbar Mühe, sich vor Tuckers Pferd aufzubauen, ohne vor Angst zu zittern. Sein rotbraunes, babyglattes Gesicht trug einen Ausdruck weinerlichen Stolzes, der ihn mädchenhaft wirken ließ. Offenbar war er keiner zivilisierten Sprache mächtig, da er weder auf Englisch noch auf Spanisch Antwort gab.

“Wir ziehen weiter, wenn ihr uns etwas Proviant gebt”, versuchte es Tucker ein letztes Mal in den beiden Sprachen, die er beherrschte, doch es war zwecklos. Der Navajo- Junge starrte das Pferd an, weil er sich kaum traute in Tuckers graue Augen zu blicken.

Vorsichtig lenkte Tucker seinen Fuchsfalben an dem Jungen vorbei. Jeb und Gates folgten ihm dichtauf. Sofort begann der Navajo- Junge neben Tucker herzulaufen und versuchte ein weiteres Mal, sich vor dem Pferd aufzubauen. Tucker musste den Schritt des Pferdes beschleunigen, um dem Jungen davonzukommen. Als der Junge begriff, dass er Tucker nicht würde aufhalten können, griff er nach Jebs Zügeln und zog daran. Ein solcher Griff konnte ein Pferd zum Straucheln bringen oder gar stürzen lassen, und das durfte Jeb auf keinen Fall zulassen. Seine plötzliche Panik unterdrückend, setzte er dem Navajo- Jungen einen Stiefel auf die Brust und stieß ihn in den Dreck.

Mit weit aufgerissenen Augen, starr vor Entrüstung, sah ihnen der Junge vom Boden aus zu, als sie stoisch weiterritten.

Nur kurze Zeit später gaben die Pinyon-Kiefern den Blick auf das Indianerdorf frei. Die drei Männer ritten auf einen annähernd runden Platz, der von vier Hogans, den Lehmhütten der Navajos, umgeben war. Sechs weitere Navajos hatten sich hier versammelt und warteten auf Tucker, Jeb und Gates. Der Auffälligste unter ihnen war der Medizinmann, ein reich mit Holzperlen geschmückter Mann, der so unnachgiebig wirkte wie ein knorriger Baum. Sein rindenartiges Gesicht zeigte kein erkennbares Gefühl, doch die Hand, die an dem Amulett um seinen Hals spielte, verriet seine Nervosität. Hinter dem Medizinmann standen fünf erwachsene Navajo- Männer, keine Krieger, sondern schmale, kräftige Bauern, die Felder bestellten, um zu überleben. Anders als bei ihrem Medizinmann, stand ihnen die Wut offen ins Gesicht geschrieben.

Der Navajo- Junge, der sich inzwischen aufgerappelt hatte, lief zu den Männern und sprach eindringlich auf sie ein. Dabei deutete er auf Tucker und seine beiden Gefährten.

“Spricht einer von euch meine Sprache?”, wollte Tucker wissen.

Der Junge antwortete ihm in seiner Navajo- Sprache, die Tucker nicht verstehen musste, um die Flüche darin zu erkennen.

“Das reicht jetzt”, sagte Gates. “Nehmen wir uns was zu Essen und verschwinden von hier.”

Inzwischen sprach der Medizinmann, ebenfalls auf Navajo, doch diesmal verstanden Tucker und seine Männer ein Wort. Es lautete: Dinetah.

“Dein Land also?”, fragte Gates, dem das Spielchen langsam gegen den Strich ging. Tucker deutete ihm, still zu sein.

Gates erkannte die Flüche des Navajo- Jungen, der in Gesellschaft seiner Sippe zunehmend mutiger wurde. Einer der Navajo- Männer musste ihn an den Schultern zurückhalten, damit er keinen Staub nach Tucker treten konnte.

“Wir tun Folgendes”, verkündete Tucker, und scherte sich nicht darum, ob ihn die Indianer verstanden. “Jeb, du reitest zum Fluss und füllst die Feldflaschen auf. Gates, du packst einige der Fladenbrote ein, die du an der Feuerstelle entdecken wirst. Zudem wirst du nach dem Fisch Ausschau halten, den ich riechen kann.”

“Verstanden”, meldeten beide Männer. Jeb nahm alle Feldflaschen von den Sätteln und entfernte sich langsam Richtung Fluss. Die Navajos schenkten ihm keine Beachtung. Vielmehr beobachteten sie Gates, der vom Pferd stieg und begann, kreuz und quer durch das Dorf zu laufen. Tucker blieb vor dem Medizinmann stehen, einerseits als Warnung und andererseits als eine Art Pfand, damit die Indianer das Gefühl hatten, wenigstens etwas Kontrolle über die Situation zu behalten.

“Halte dich von ihren Hütten fern”, warnte Tucker den plündernden Gates. Mit großer Sicherheit warteten die Frauen der Navajo in den Hogans darauf, dass die Weißen Männer wieder verschwanden. Ein falscher Schritt von Gates konnte die angespannte Situation eskalieren lassen.

Schließlich kam Gates mit vollen Händen zurück und wickelte die Fladenbrote und den Fisch in Tücher, die er in den Satteltaschen verstaute.

“Ich hoffe, du hast unseren Freunden was dagelassen?”

“Sicher”, sagte Gates. “Hab nur die Hälfte genommen.”

Jeb ließ sich Zeit. Die Navajos wurden zunehmend unruhiger und schickten den Jungen in einen der Hogans, da er nicht aufhören konnte, Tucker zu beschimpfen. Als Jeb endlich mit den Feldflaschen zurückkehrte, reihte er sich, ohne ein Wort zu sagen, neben Tucker ein. Er warf Gates die Feldflasche zu, ohne ihm in die Augen zu sehen. Trotzdem erkannte Gates die eigenartige Blässe in Jebs Gesicht.

“Wir sind keine Diebe”, verkündete Tucker. Er griff langsam in die Brusttasche seines braunen Hemdes und zog eine Papierschachtel hervor, die er den Indianern hochhielt. “Wir teilen die Errungenschaften der Zivilisation mit euch. Das sind Zündhölzer. Damit könnt ihr Feuer machen.”

Als keiner der Navajo- Männer auf Tuckers Angebot reagierte, warf er die Packung Zündhölzer vor die Füße des Medizinmannes. Niemand bückte sich, um sie aufzuheben.

“So viel zur indianischer Gastfreundschaft”, höhnte Gates.

“Sarge, wir sollten gehen”, drängte Jeb. Tucker sah ihn an und erblickte einen nervösen Mann, dessen Augen nicht zur Ruhe kamen. Das beunruhigte Tucker, der Jeb selten nervös erlebt hatte.

Ohne ein weiteres Wort lenkte Tucker sein Pferd aus dem Dorf hinaus, vorbei an Kiefern und Wacholdersträuchern. Gates bildete die Nachhut und achtete darauf, dass ihnen niemand folgte.

Sie ritten wortlos dahin, folgten dem Flusslauf und tranken aus ihren Feldflaschen, bis sie genügend Abstand zum Navajo- Dorf erreichten. Schließlich fragte Tucker:

“Was hast du gesehen?”

Jeb ritt näher an Tuckers Fuchsfalben heran, bis sich die Knie der beiden Männer berührten. Das war ein Zeichen, das besagte, dass die Dinge ernst waren, aber nicht bedrohlich.

“Wir müssen in der Nähe des Dorfes bleiben, ohne Aufsehen zu erregen.”

Tucker verstand die Botschaft und ritt ungerührt weiter. Doch Gates schien nicht begriffen zu haben.

“Was sollen wir noch hier?”, fragte er. “Lasst uns zum Fluss reiten und hineinspringen. An mir klebt der Staub von Wochen.”

“Nicht jetzt”, sagte Jeb. “Tu einfach, was ich sage.”

Sie suchten sich einen ebenen Platz zum Rasten, von dem aus sie die Umgebung im Auge behalten konnten. Gates machte ein Feuer, um das sie sich gruppierten. Sie aßen Fisch und die Fladenbrote, die sie zuvor getauscht hatten.

Später entledigten sie sich der Stiefel und streckten die Beine in den Sand. Abwechselnd schliefen sie eine Stunde, oder vertrieben sich die Zeit mit Pokern. Sie redeten über Belanglosigkeiten und taten, als gäbe es den Großen Fluss in ihrem Rücken nicht. Die Zeit bis Sonnenuntergang verging quälend langsam.

Als die Sonne hinter der westlichen Canyonwand versank, und sie nicht mehr beobachtet werden konnten, setzten sich die Männer in einen engen Kreis. Jeb rückte mit der Sprache heraus. Doch zuvor kramte er einen Gegenstand aus seiner Gürteltasche.

“Das hier”, sagte er, “habe ich im Flussbett gefunden, als ich die Flaschen gefüllt habe.” Unter der Hand schob er Tucker etwas Schweres zu. Das Feuer glomm nur noch schwach, doch sein Licht reichte aus, um zu erkennen, was Jeb gefunden hatte.

“Mein Gott”, hauchte Gates. In einer unbewussten Geste fuhr er sich über den offenen Mund. Er griff nach dem Stein, den Jeb hervorgeholt hatte, und zog die Hand zurück, als Tucker ihn scharf anblickte.

“Ist es echt?”, fragte Tucker.

“Yeah, hab´s vorhin überprüft. Absolut rein.”

“So ein großes Nugget habe ich noch nie gesehen.”

“Das Flussbett ist voll davon. Es ist geradezu unheimlich. Die Navajos waschen ihre Wäsche dort, ohne sie weiter zu beachten.”

“Wie ist das möglich?”, fragte Gates, der endlich den faustgroßen Klumpen Gold zu fassen bekam. “Gold ballt sich doch nicht zu solchen Dimensionen zusammen, oder doch?”

“Wie viele liegen da noch?”, fragte Tucker.

“Mehr als wir jemals fortschaffen könnten”, hauchte Jeb.

“Wartet, wartet!”, sagte Gates. “Wieso sind wir nicht einfach zum Fluss geritten und haben uns die Satteltaschen vollgepackt? Wozu diese Geheimniskrämerei?”

Im schwachen Licht schüttelte Jeb den Kopf. Mit der narbigen Hand nahm er Gates den Goldnugget ab.

“Ich habe kein gutes Gefühl, was diese Indianer angeht. Die sind nicht so blöd, wie wir denken. Die müssen wissen, dass weiße Männer sich auf das Gold stürzen werden. Weshalb also nehmen sie es nicht für sich selbst?”

“Dann wollen sie es eben nicht. Umso besser für uns!”

“Nein”, sagte Tucker. “Ich weiß, was Jeb denkt. Es ist uns doch allen in den Sinn gekommen.”

Gates schnaufte und sprach aus, was Tucker meinte: “Na und? Dann ist es eben verflucht. Ihr glaubt doch diese Geschichten nicht etwa?”

“Es geht nicht darum, was wir glauben”, wies Jeb ihn zurecht. “Was Tucker sagen will, ist, dass die Navajos an einen Fluch glauben. Wir können nicht einfach zurück in ihr Dorf reiten und die Nuggets nehmen. Das Gold stammt aus ihrer Erde, ihrem Land, dem Dinetah. Wenn sie sich vorhin nicht gewehrt haben, als wir ihr Essen stahlen, dann, das verspreche ich dir, werden sie sich wehren, wenn du ihr Land schändest.”

“Bullshit”, sagte Gates, brachte aber keinen weiteren Einwand ein.

Das Gespräch erstarb. Jeb fachte das Feuer neu an, damit sie wieder Licht hatten. Gates zog sich die Decke über die Schultern und starrte ins Feuer. Tucker stocherte mit einem Ast darin herum, und sagte irgendwann:

“Wir müssen nicht zurück. Wir teilen den Nugget, den wir bereits haben, in drei Teile und verbringen die nächsten Jahre in Wohlstand. Wenn das Geld aufgebraucht ist, kommen wir wieder.”

“Bullshit”, flüsterte Gates in sich hinein. “Bis dahin steht hier ein neuer Claim.”

“Wenn wir Pech haben...”, sagte Jeb, sprach den Satz aber nicht zu Ende. Das Geräusch von Beinen, die durch Wasser wateten, unterbrach ihn. Alle drei Männer sprangen auf und wandten sich dem Großen Fluss zu, der in der Dunkelheit rauschte. Jeb und Gates hatten ihre Colts in den Händen, Tucker richtete seinen Remington Revolver in die Schwärze außerhalb der Feuerstelle. Sie befanden sich in einer ausgesprochen ungünstigen Position, das erkannten alle drei, darum zogen sie sich in verschiedene Richtungen zurück, bis sie von den Flammen nicht mehr geblendet wurden.

Den Neuankömmling aus dem Fluss, schien das Feuer nicht zu stören, denn er trat mitten in den Lichtkreis, wo er in ganzer Pracht erleuchtet wurde.

Jeb verriet seine Position, in dem er, “Oh heiliger Jesus”, ausrief. Die Verzweiflung in seiner Stimme wurde dem nicht gerecht, was die Männer sahen. Die Verzweiflung, die in das Licht der Feuerstelle trat, war unerreichbar.

Und weitere kamen aus dem Fluss. Tucker hörte ihre nassen Schritte. Sie blieben im Schatten, wo sie nur undeutlich zu erkennen waren. Nur das Wesen im Lichtkreis zeigte kein Erbarmen.

Was immer sie gewesen sein mochten, Navajos, Hopis, Apachen, war nicht mehr zu erkennen. In ihrer blutigen Nacktheit verloren sie jegliche Identität. Sie waren groß, größer als jeder weiße Mann. Und sie waren stark. Ihre Muskelfasern glänzten roh im Licht des Feuers. Jede Kontraktion versprühte einen feinen blutigen Nebel, der die Luft kupfern schmecken ließ. Gelbe Sehnen hielten eine einzige große Wunde zusammen, und blaues Geäst zierte den Körper.

Welcher Ironie sie auch zum Opfer gefallen waren, sie hatte ihnen die Skalps gelassen. Schwartige Haut bedeckte ihre hungrigen Schädel, und das rabenschwarze Haar klebte an ihren nässenden Körpern.

Alles Gute, an das Tucker glaubte, war mit einem Mal sehr weit weg. In lähmendem Entsetzen verharrte er an Ort und Stelle.

Bis das Wesen im Feuerschein sprach.

Es besaß keine Lippen, mit denen es hätte sprechen können. Und auch sein manisch grinsender Kiefer bewegte sich nicht. Trotzdem tönte es in perfektem Englisch:

“WIR!”

Eine endlose Pause.

“SIND DER ALTE FEIND.”

Tucker, der noch in keinem Gefecht die Nerven verloren hatte, wusste nicht, was er tun sollte. Keine zwanzig Fuß trennten ihn von dem blutigen Indianer. Er hätte einfach schießen oder mit ihm sprechen können, aber was sollte er sagen? Die erste Frage, die ihm in den Sinn kam, war vermutlich die dümmste, die ihm einfallen konnte, aber er stellte sie dennoch, weil sie ihm richtig erschien:

“W-was wollt ihr?”

Keine Antwort. Die Gestalt im Lichtkreis stand regungslos da. Die blanken Augäpfel starrten ins Leere.

“Sie wollen den Nugget”, rief Jeb aus dem Dunkeln heraus. Und wie zur Bestätigung streckte das Wesen die Hand aus.

“Dann gib ihm den verdammten Nugget”, sagte Tucker.

“Das würde ich ja”, setzte Jeb an, und Tucker wusste bereits, was kommen würde, bevor Jeb sagte: “Aber Gates hat ihn.”

“Gates!”, rief Tucker etwas schriller als ihm lieb war. “Gib ihnen das Nugget! Sofort!”

Es dauerte lange, bis Gates antwortete:

“Nein.”

Dann dauerte es noch länger, bis Tucker seine Stimme wiederfand.

“Gates, siehst du, was da vor uns steht?”

“Ja.”

“Gib ihm das Nugget!”

“Keine Chance.”

Das war´s. Tucker kannte Gates gut genug, um die Entschlossenheit in seiner Stimme richtig zu deuten. Er würde das Nugget nicht rausrücken, möge kommen was wolle. Also was konnte Tucker noch tun?

Die rettende Idee hatte Jeb. Er sagte:

“Hört mal, wir gehören nicht zu dem. Wenn ihr das Nugget wollt, nehmt es ihm ab. Tucker und ich werden uns einfach zurückziehen. Abgemacht?”

Tucker zuckte zusammen, als Jeb seinen Namen verriet. Aus irgendeinem irrationalen Grund heraus wollte er nicht, dass diese Monster seinen Vornamen kannten.

Das Wesen, dessen Bein sich zu dicht am Lagerfeuer befand, drehte den Kopf in die Richtung, aus der Gates gesprochen hatte. Auf einen stummen Befehl hin, setzten sich die anderen rohen Körper in Bewegung. Tucker sah, dass sie sich nicht wie Menschen bewegten, sondern wie Schatten, die über Land glitten. Sie wölbten sich zu der Stelle, an der Gates stehen sollte.

Doch Gates war nicht mehr da. Ein Augenblick verging, und Gates trat aus dem Schatten in den Lichtkreis. Er setzte dem sieben Fuß großen Indianerdämon den Colt an die Schläfe und drückte ab. Der blutige Körper wurde zur Seite gerissen und stürzte in den Staub. Blut spritzte in die Nacht hinaus.

“Nein!”, heulte Tucker.

Im selben Moment brach die Hölle um sie herum los. Der Alte Feind stürzte blitzschnell auf sie ein. Tucker hatte keine Zeit, die Angreifer zu zählen, weil er bereits drei von ihnen erschoss, während er sich rückwärts den angebundenen Pferden näherte.

Jeb feuerte ebenfalls, wobei Tucker nicht erkennen konnte, ob er auf den Alten Feind zielte oder auf Gates. Nach drei Sekunden war Jebs Trommel leer, und Tucker betete, dass sein Freund Zeit hatte nachzuladen. Der Alte Feind war schnell, huschte durch die Dunkelheit und stand plötzlich vor Tucker. Die letzten beiden Kugeln feuerte Tucker in die Brust des heranrasenden gehäuteten Indianers, der ausgestreckt in den Staub fiel.

Keine Zeit zum Nachladen. Tucker ließ den Remington Revolver fallen und zog das erste Gewehr, das er in die Finger bekam, aus dem Sattel. Die Pferde waren darauf trainiert, bei Waffenfeuer nicht zu scheuen, und dafür würde Tucker dem Herrn auf Knien danken.

Bewaffnet mit Jebs Revolvergewehr schoss Tucker auf jeden umherhuschenden Schatten, der ihm vor den Lauf kam. Er bahnte sich den Weg zurück zum Lagerfeuer. Die abnehmende Anzahl der blutigen Indianer gab ihm Zeit, das Gewehr nachzuladen. Ein weiteres Mal schoss er die Trommel leer, bewegte sich zielsicher durch den Pulverdampf, und als er das Lagerfeuer erreichte, waren er und Jeb die letzten, die auf den Beinen standen. Der Kampf war zu Ende, bevor sie zur Höchstform aufgelaufen waren. Es fiel ihnen schwer zu glauben, dass sie überlebt hatten.

Sie konnten es nicht glaubten, bis sie Gates Leiche zwischen zwei Büschen fanden und die Wahrheit erkannten: Der Alte Feind hatte sich den Nugget von Gates zurückgeholt und ihn für den Diebstahl bestraft. Jeb erkannte Gates´ Leiche nur an der Körpergröße. In allen anderen Punkten war er von den Leichen des Alten Feindes nicht mehr zu unterscheiden.

Tucker und Jeb hatten den Kampf nicht gewonnen. Sie hatten überlebt, weil sie sich von Gates losgesagt hatten.

Jeb Hunter bedachte die Leiche seines Kameraden mit einem mitleidigen Ausdruck.

“Er ist ohne seine Stiefel an den Füßen gestorben”, war sein einziger Kommentar.

“Machen wir, dass wir verschwinden”, schlug Tucker vor.

Sie ließen Gates liegen, wo er gestürzt war. Um nichts in der Welt hätten sie ihn berühren wollen.

Einige Minuten später ritten sie in die Nacht hinaus, immer den Fluss entlang. Dabei schauten sie oft über die Schulter.

ENDE