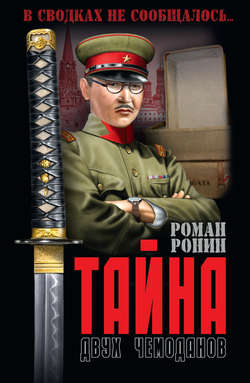

Читать книгу Тайна двух чемоданов - Роман Ронин - Страница 2

Глава 1. Дача

ОглавлениеХудощавый молодой человек в желтоватой майке, безразмерной настолько, что проймы доходили ему едва ли не до нижних ребер, аккуратно затворив за собой дверь, спустился с полуобвалившегося крыльца. Огляделся, подтянул длинные, до худых колен, черные сатиновые трусы и, чуть вытянув вперед шею, внимательно посмотрел вдоль улицы. Закурил, постоял с минуту на месте, с наслаждением прикрывая веки с выцветшими ресницами, а потом резко стрельнул папироской в кусты чертополоха. Заросли его вымахали было чуть не в человеческий рост, однако быстро, как-то вдруг, скукожились под яростным солнцем лета 1935 года. Теперь, к концу июля, они совсем уже потеряли былой уркаганский шик и почти слились с росшей вдоль сторожки обвислой и давно неухоженной малиной. Но на кустарнике виднелись яркие, хоть и меленькие, ягоды, чертополох же человеку в майке был совершенно бесполезен. Наблюдатель сделал несколько шагов к ягодным кустам, все так же не спуская глаз с улицы – отсюда ее было видно лучше, сорвал и закинул в рот малинку, слегка сощурился от удовольствия и быстро вошел в дом, одним махом перепрыгнув через три ступеньки покосившегося крылечка.

В комнате, куда вернулся человек в майке, оказалось на удивление чисто прибрано, хоть и пахло нежилым. Некрашенные дощатые полы еще не до конца отдали начинающейся жаре остатки влаги от недавней помывки. Скромная мебель была расставлена так беспорядочно, что сразу становилось понятно, что это дача, да вдобавок не своя, а съемная, и здешние обитатели об уюте и комфорте явно не задумывались. Дом был старой, еще дедовской постройки, с низким потолком и скатами крыши, тянувшимися к чертополоху. От влажных полов в комнате с прижатым к стене топчаном, с кургузым столиком у окна и тремя венскими стульями было прохладно, а прохлада стала главным сокровищем, которого так недоставало Москве этим летом.

На куцей, застеленной лоскутным одеялом софе сладко спал, свернувшись калачиком и натянув на плечо покрывало, напарник вошедшего, похожий на него как близнец. Человек в майке слегка толкнул спящего и, настороженно, как-то совершенно по-собачьи дернув ухом, сразу шагнул к окну, бросив на ходу:

– Машина.

Спящий мгновенно распрямился, будто и не спал вовсе, но, сев на кровати, век до конца не разлеплял, лишь повернулся так, чтобы лучше слышать «брата». Тот встал сбоку от окошка за коротенькой ситцевой занавеской, явно опасаясь оказаться замеченным с улицы. От нарочитой расслабленности, с которой он курил на крыльце, не осталось и следа. Теперь, наблюдая за происходящим, человек в желтоватой майке бросал напарнику короткие, отрывистые фразы, такие четкие и внятные, что они разительно не вязались с его расхристанным обликом. С каждой репликой слушавший постепенно открывал глаза все шире, пока не пришел окончательно в бодрое состояние.

– Автомобиль военного атташе подполковника Накаямы. За рулем шофер. Кажется, Стефанович. Да, он. Самого Накаямы не видно. Кажется, там Курихара, журналист. В машине еще двое. Похоже, женщины, волосы светлые. Лиц не вижу. Въезжают во двор.

Проснувшийся почесал толстыми пальцами с грязными ногтями рыжую щетину, качнул головой вправо-влево, еле слышно хрустнув позвонками, потянулся и не торопясь пересел к столу. Убрал газету, которой было накрыто не блюдо с остатками еды, как могло бы показаться случайно вошедшему незваному гостю (для того газета и лежала), а толстая тетрадь в картонном переплете. Взял в руки обгрызенный карандаш и вопросительно поднял глаза на стоящего.

– Пиши, – скомандовал тот и бросил острый взгляд на ходики-«котятки» над софой, «27 июля 1935 года, 10 часов 31 минута. К объекту подъехал автомобиль «форд», номер 1–08–99, Москва, закреплен за военным атташе посольства Японии подполковником Накаямой. Шофер – Стефанович Казимир Адамович. В машине предположительно находятся журналист Курихара и две неустановленные женщины. Лица разглядеть не удалось, но, так как утром весь обслуживающий персонал объекта прибыл на работу, очевидно, что посторонние. Подпись: оперуполномоченный Захаров».

– Интересно, что за тетки… – протянул Захаров уже не под запись, деловито растирая ладонью щеки. – Что-то я их раньше тут не видел, а лица вроде знакомые. Посторонние или нет…

– Что тут посторонним делать, – цыкнул зубом «брат», но Захаров не ответил, мысленно прикидывая, что писать в рапорте дальше.

Загадочные «тетки» в это время готовились выйти из автомобиля во внутреннем дворике посольской дачи. Первым выскочил пассажир, сидевший спереди – им оказался японец в дорогом летнем костюме. Не успев закрыть свою дверцу, он немедленно обернулся к гостьям и галантно подал им руку, помогая выбраться наружу.

– Рюба-сан, Марта-сан, прошу!

Вышедшие из машины обладательницы диковинных имен остановились, осматриваясь и щурясь от яркого света. По правде говоря, уполномоченный Захаров зря обозвал двух молодых дам, прибывших на «форде», тетками. Обе были хороши собой, настоящие куколки, но при этом ровным счетом ничего иностранного в их облике не проглядывалось, отчего произнесенные Курихарой имена звучали особенно странно. Миниатюрные, стройные и ладные их фигурки были выгодно подчеркнуты скромными, но элегантными платьицами чуть ниже колен. Белые носочки в синюю полосочку под легкие парусиновые туфельки почти без каблучков очень мило дополняли их облик. Короткие, по последней моде, прически обеих слегка отливали золотом на утреннем июльском солнце, делая посетительниц дачи еще больше похожими друг на друга, чем это было на самом деле. Любой, видевший девушек, принял бы их за сестер. И убедился бы, что ошибся, когда одна из них – та, что была чуть постройней и повыше, обернулась к другой и с восторгом всплеснула руками:

– Мамулечка, как красиво! Как же здорово, что ты меня сюда привезла!

– Ну, это не я тебя привезла, а Курихара-сан, – довольно улыбаясь, ответила, как теперь стало понятно, мать.

– Что вы, Рюба-сан! Вас привез Стефанобич-сан! – посмеиваясь, ответил совсем молоденький на вид, круглощекий и очкастый Курихара, очень смешно, мягко выговаривая на конце «ч», и продолжил, разрушая интригу до конца, – вы же знаете, я дабно хотер прибезти вас сюда, но ГПУ нерьдзя нам сам ездить на абутомобире!

Вышедшие на крыльцо две горничные в белых передниках и высоких наколках сразу поняли, что загадочная Рюба-сан всего лишь их соотечественница Любовь, а ее дочь, хотя и зовется Мартой, не слишком-то похожа на немку. Услышав шаги внутри дома, горничные встали по бокам распашных дверей, и на крыльцо как радушный хозяин, широко раскинув руки и улыбаясь во весь рот, ощеривая торчащие вкривь и вкось крупные зубы, вышел военный атташе подполковник Накаяма. Радостные возгласы замерли на устах юной Марты, а ее моложавая (или и вправду очень молодая) мать посмотрела на быстро, уверенным шагом спускающегося по ступенькам японца так пристально, будто подозревала его в чем-то нехорошем. Впрочем, сам подполковник, заметивший, конечно, смущение своих гостий, никак этого не показал. Будучи искренним поклонником МХАТа и системы Станиславского (он и сейчас старательно копировал манеры старорусского помещика), Накаяма любил игру и верил, что она ему удается. Он легко сбежал вниз и, все еще держа руки распахнутыми для объятий, слегка кивнул старшей из женщин, совершенно без всякого акцента бросив ей «здравствуйте, Люба», и склонился в совсем не японском, а русском, глубоком, на грани скоморошничанья, поклоне до земли:

– Доброе утро, фройляйн! – И легко распрямившись, подполковник поймал девичью руку, протянутую для рукопожатия, и, склонившись теперь уж вполне по-европейски, прикоснулся губами к тонким пальчикам. Представился очень скромно: «Я Накаяма. Из посольства Японии».

– Доброе утро… – Девушка замешкалась и бросила косой взгляд на мать. Та еле заметно подсказала губами. – Доброе утро, Накаяма-сан, – нашлась Марта. Хозяин дома, и по-прежнему широко улыбаясь, покосился на горничных. Те исчезли в глубине дома так же тихо, как до этого появились, а японский офицер обратился к Курихаре – на русском языке, тщательно выговаривая трудные слова, чтобы гостьи поняли, что их ждет дальше:

– Курихара-кун, покажите нашим обворожительным гостьям красоту нашего сада. Прошу вас.

– Да, наш сад очень курасибый, – рассеяно улыбнулся Курихара, но остался на месте, очевидно, не сразу сообразив, что ему сказал подполковник, и лишь мысленно переведя указания хозяина дома на японский, подхватил дам под руки и повел в обход дома.

Девушке и ее матери показалось, что они попали в экзотическую сказку, конца которой не видно: так хитро был устроен этот небольшой сад дачи японского посольства. Крутые виражи выложенной крупными плоскими камнями дорожки повторяла живая изгородь каких-то неизвестных гостьям кустов. Их красивые, но жесткие листья были будто покрыты воском, а сами растения безымянный садовник постриг так ровно, что казалось, можно порезаться, если провести по ним рукой. За каждым поворотом открывался новый вид: то крошечный прудик с перекинутым через него горбатым, совершенно не русским, ярко-красным мостиком, то какая-то странная многоярусная, но совсем не высокая и оттого казавшаяся игрушечной, башня, то просто поляна, засыпанная гравием, на которой в странном, захватывающем воображении беспорядке были расставлены огромные валуны.

– Что это? – спросила Марта, глядя на камни и инстинктивно сжимая руку японца.

– Сухой сад, – взволнованно ответил Курихара, ощутивший прикосновение тонкой девичьей ладони. Его и без того розовые щеки зарделись так, что Любовь слегка улыбнулась, заметив это, и чуть отстала, как бы пропуская на узкой дорожке дочь и японца вперед.

– Не обязательно сад должен быть как сад, – сбивчиво, путаясь в русском языке, объяснял Курихара, – не всегда надо сказать «солнце», чтобы стать светло, и сказать «дождь», чтобы стать мокро. Да. Нет. Японцы не это принято. Эти крупные камни мочь быть земля или горы, или есть дикие звери, а мелкие камни мочь быть облака или горная река. Да. Главное, что мы видим. Не надо говорить, надо понимать. Сердцем. Да.

– Вот здорово! Сердцем! Здорово! Молодцы японцы! А интересно, – восхищенная девушка обернулась к матери, – а как японцы в любви объясняются, а? Тоже сердцем?

– Откуда мне знать? Мне не объяснялись, – неожиданно сухо ответила мать. – Спроси Курихару-сана.

– Курихара-сан, а как вы, – Марта внезапно покраснела, – то есть не вы, конечно… Ну, то есть вы, но не лично вы… Вы не подумайте! А вообще…

Японец остановился и выжидательно смотрел на девушку, по привычке улыбаясь, но напряженно пытаясь понять, что она хочет спросить. На переносице, прямо над металлической дужкой его очечков появилась капелька пота. Любовь так же молча и внимательно смотрела на свою дочь, словно тоже не понимая ее.

– Ну хорошо! – Марта устала от попыток распутать собственные объяснения. – Вот как японцы объясняются в любви? Вот вы, Курихара-сан, когда влюбитесь, что скажете своей девушке?

– Я… Ваша мать, Марта-сан, учит меня русскому языку, но я плохой ученик и еще не все понимаю, что мне говорят. Да. Нет. Нан дакэ…. Поэтому, пожалуйста, говорить медленнее. Хорошо? Я… У нас, японцы, нет традиция говорить про любовь. У нас если говорить про любовь, то любовь сразу кончаться. Вы понимаете?

– Боже, как это здорово! Мама, как красиво, правда? Высказать любовь, значит потерять ее! Это и есть сердцем! Это правда! Это правильно, любовь надо хранить! Вот тут, в своем сердце! – и Марта поднесла правую руку к левой стороне невысокой груди. Не успевший отпустить ее Курихара вынужден был развернуться и слегка прижался к девушке. Он, явно смущенный, не смог посмотреть ей в глаза, аккуратно забрал руку и отвернулся. Впрочем, журналист быстро пришел в себя и жестом приглашая идти дальше, продолжил экскурс в глубь японского сада и психологии японцев.

– Когда японец женится, это не всегда любовь. Это просто… Так надо. Традиция. Понимаете?

На этот раз уже и мать, и дочь сосредоточенно кивнули.

– Я женился. У меня в Токио есть жена. Но… у меня нет любовь.

– А как же вы женились? – вспыхнула Марта, снова остановившись.

– Традиция. Японская. Да. Омиай. Сначала надо найти специальный человек…

– Сваха? – подсказала Люба.

– Да. Точно. Наверно. Потом семьи договариваются. Если брак выгоден две сторона, то все хорошо. Готово, и оп – свадьба! – И японец так радостно улыбнулся, как будто сам только что выступил в роли успешного сводника.

– Но, Курихара-сан! Мама! Это же дикость! Средневековье какое-то! – возмутилась Марта. – Все-таки точно говорят, что вы там, за границей, отстали от цивилизации! Разве так можно? А любовь? Любовь, Курихара-сан?

– Да-да, мы отстали, – обреченно подтвердил японец, кажется искренне огорченный дикими нравами своей страны. – Но у традиция всегда есть обратная сторона. Хорошая или плохая, но есть.

– Куда уж хуже? Правда, мам?

– Понимаете, Марта-сан. Есть договор. Нет любовь. Это правда. Но если договор нельзя дальше, то тогда делать просто. Я напишу своей жене письмо в три строки. И она просто уйдет.

– То есть как уйдет?

– Совсем. Она будет понимать, что я… Что мы… Не знаю, как по-русски…

Мать девушки сделала шаг вперед, чтобы помочь запутавшемуся японцу, но тот, кажется, наконец нашел нужные слова:

– Если она получить такое письмо, то все – семья больше нет. Она нельзя обижаться. Можно уходить.

– А… когда пишут такие письма? – Девушка закусила губу и испытующе глянула на Курихару.

– Когда? – растерялся тот, – Что вы иметь в виду? День? Ночь?

– В каких случаях? – помогла своему ученику «Рюба-сан».

– А! Случаях! Да. Это когда, например, я полюбить другую девушку. Без омиай. Полюбить сердце. Целиком. Тогда мне не важно традиция, не важно родители, семья. Я буду писать письмо в три строки. Пусть уходит. Я буду любить.

– Здорово! Вот это я понимаю! Вот это настоящая любовь, и никакие буржуазные предрассудки тут не смогут ничего, ничегошеньки сделать! А… скажите, Курихара-сан, – Марта прижала маленькие кулачки к груди, – а как вы скажете об этом той, которую полюбите. Той, которую… всем сердцем, а?

Курихара снова покраснел и прошел чуть вперед. За очередным поворотом открылся новый прудик – на этот раз довольно длинный и очень узкий, с болотистыми берегами, поросшими огромными лиловыми ирисами. Цветы не были яркими, но на фоне аскетического пейзажа с короткостриженым газоном и все той же дорожкой, которая поднималась теперь к самой даче, казались необыкновенно красивыми.

– Ах! – восхищенно выдохнули обе женщины, увидев ирисы, а Курихара, продолжая думать о чем-то своем и не заметив их реакции на цветы, все еще подыскивал слова:

– Если я полюбить все сердце, я не буду говорить. Любовь не должна слышать. Но можно прочитать стихи и сделать так, что девушка понимать, что я ее любить. Нет, люблю. Так правильно, да?

Рюба-сан молча кивнула, не отрывая глаз от пруда, а Марта, не в силах совладать с бьющей через край энергией, засмеялась:

– Стихи?! Как Пушкин? Прекрасно! «Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный…»

– Нет, нет, нет! – перебил ее Курихара. – Нельзя про любовь, я говорил!

– А как же тогда?

– Настоящий вюрюбирены…ный, – Курихара с трудом выговорил длинное слово, – должен знать, что любит его девушка, и написать стихи про это. Лучше танка.

– Какая танка? – не поняла Марта. – При чем тут танка? Военная?

– Нет, нет. Танка – это японский стих. Очень короткий, но очень умный. Много экспрессия. Много чувства, но мало слов. И можно сочинить о любом. Надо знать, что любит девушка, которую я любить.

– Какая прелесть. Японцы сочиняют танки. Так романтично. А мы танки только строим.

Любовь строго посмотрела на дочь и слегка коснулась ее рукой, призывая замолчать.

Курихара повернулся к Марте и, внимательно глядя ей в глаза, спросил:

– Что любит Марта-сан?

Девушка впервые осознала весь смысл разговора и, опустив голову и краснея, сделала шаг назад. Остановилась, почувствовав за спиной мать. Та, наоборот, шагнула вперед:

– Марта-сан очень любит ирисы. Впрочем, как и я. Да, дочь?

Марта смущенно кивнула, а Курихара обрадовался:

– Ирисы этот очень хорошо! Это просто прекрасно! По вашему заданию, Рюба-сан, я перевожу японские стихи на русский язык. Я недавно перевел танка мой друг Нисимура Ёкичи. Мы вместе с ним учились в Японии. Не русский язык, а вообще, да? Вот сейчас я буду читать, – Курихара пошарил в кармане и достал смятую бумажку, – по-русски, вот:

Алый отсвет зари

Тонов распустившейся розы,

И в закатных лучах

Расцветает ирис лиловый.

Вот он, образ нашего мира.

Марта растерянно посмотрела на мать. Та, внимательно послушав стихи, одобрительно кивнула:

– Блестящий перевод. Очень красиво. Вы, Курихара-сан, настоящий талант.

Все трое еще раз посмотрели на ирисы и медленно стали подниматься по тропинке к дому.

Со второго этажа дачи, стоя за занавеской – в точности так, как прятался в сторожке напротив оперуполномоченный Захаров, за ними наблюдал подполковник Накаяма: «Кажется, все идет по плану. Курихара успешно справляется с ролью пылкого влюбленного. Сейчас он должен прочитать этим русским стихи. Хорошо, что на приеме в ВОКСе – советском обществе культурных связей с заграницей, попался этот человек, русский кореец, так хорошо говорящий по-японски. Кажется, он удачно перевел стихи соученика Курихары. Глупенькой русской девочке должно понравиться. И шофер молодец, вспомнил вовремя, что они любят ирисы. Не сезон, конечно, жарко, но японский военный атташе в Амстердаме, однокашник по военной академии, помог решить проблему в частном порядке. Друзья в Японии – превыше всего. Друзья – вот настоящее сокровище. После императора и Великой Японии, разумеется». Подполковник еще раз оглядел сверху маленький садик, аккуратно, чтобы штора не шелохнулась, отошел от окна и направился к лестнице. Как гостеприимный хозяин он должен был встретить гостей и проводить их в столовую, где был накрыт «скромный семейный ужин».

Через три с лишним часа, проводив дам до машины и дав указание шоферу Стефановичу довезти их до самого дома в Колокольниковом переулке, Накаяма наставительно выговаривал японскому журналисту, стоя на берегу прудика и любуясь голландскими ирисами:

– Вы должны хорошо понять, Курихара-кун, что это очень важное дело. Спешить нельзя, но и медлить опасно. Мы должны быть сосредоточены как лес, чтобы чувствовать каждое дуновение вражеского ветерка, и стремительны как ураган, когда нам понадобится выполнить свою задачу. – Накаяма открыл большой деревянный портсигар, инкрустированный умельцами из деревни близ озера Аси, и жестом пригласил коллегу. Курихара подошел, с легким поклоном взял сигару, не прикуривая – сугубо из вежливости, почтительно стал рядом.

– Мы в сложном положении. Император может потребовать от нас действий в любой момент. – Накаяма слегка обернулся к дому, где внутри на почетном месте висел портрет худощавого человека в скромном военном мундире, в очках и с маленькими усиками. – В любой момент! Война может начаться уже завтра. Или послезавтра… Неважно – мы с вами на войне каждый день – вы должны помнить об этом, просыпаясь утром, и не забывать, ложась спать. Но русские установили за нами такой контроль, что я слова не могу сказать, чтобы рядом не находился агент ОГПУ. Точнее, НКВД. Так теперь правильно. НКВД, да. Кругом эти русские девицы… Учителя русского языка! Что, в Москве нельзя найти мужчин, преподающих русский язык?!

Курихара два раза почтительно и виновато кивнул, как будто гендерное неравноправие педагогов в советской столице было его личным упущением. Накаяма поджал губы и, раздраженно повернувшись на каблуках так, что скрипнула мелкая галька дорожки, неторопливо зашагал к дому. Курихара почтительно поворачивался следом за подполковником, как подсолнух за солнцем, только скрип под его ботинками был потоньше и потише.

– Мы знаем, понимаем, догадываемся, что эти русские учительницы приставлены к нам ОГПУ. Тьфу, НКВД! Они за нами следят. Но русские не понимают, что и мы следим за ними. С какого года она работает с посольством?

– Восемь лет, – подсказал Курихара, сразу поняв, о ком идет речь.

– Восемь лет… О ней хорошие отзывы. И от подполковника Вакабаяси, и от капитана Такаги, и от других… – Накаяма пыхнул сигарой, – Хорошие отзывы. Она берет подарки и не слишком стесняется при этом. Значит, привыкла. Сегодня мы им подарили шелк и открытки с видами старой столицы. Мелочь, конечно, но они живут в коммунальной квартире. С такими мелочами у них могут быть серьезные проблемы. И все-таки взяли! Точнее, взяла. Юная девушка, ее дочь, тут ни при чем, ей просто надо будет сыграть свою роль в нашей комбинации. А вот ее мать, – Накаяма резко обернулся к Курихаре и тяжело посмотрел на него, – вот ее мать меня интересует очень и очень! Если она не боится брать подарки от иностранцев в эту их (он припомнил русское слово) «коммуналку», значит, ее кто-то поддерживает. Кто? Только НКВД! Больше некому! Она давно работает, значит, на хорошем счету и у них. А это значит, она знает его. ЕГО! Понимаете?

Накаяма чуть наклонился к Курихаре, и тот чуть ниже склонился перед начальником.

– Она знает его – Красного японца, о котором многие слышали, но мало кто видел. Она должна рассказать нам, кто он, а еще лучше было бы перевербовать ее.

Внезапно Накаяма тяжело и громко захохотал и, так же резко оборвав смех, снова обратился к Курихаре:

– Это ваша основная задача, Курихара-кун: узнать имя Красного японца, а если получится, поработать и с этой Любовью Вагнер, с Рюба-сан. И тяжелый, но не такой уж неприятный путь к победе пролегает через ее дочку. Согласитесь, Курихара-кун, не такой уж неприятный, а?

И Накаяма снова затрясся от громкого, немного неестественного хохота. Курихара стоял, так и не выпрямившись, в почтительно поклоне. Глаза его были полузакрыты, но румянец совсем сошел и напряженные скулы, на которых замерли желваки, стали теперь цвета пергамента.

– Надо дать распоряжение садовнику, – отхохотав, продолжил Накаяма, – чтобы завтра утром, как можно раньше (пусть придет на службу к шести – ничего не сделается с этим лентяем), пошел в сад и срезал все ирисы.

– Все?

– Все! Не будем мелочиться, Курихара-кун, не будем мелочиться. И шофера вызовите пораньше. Пусть ирисы завернут в мокрую ткань и везут в Москву. Они должны быть дома у наших красавиц до того, как Рюба отправится на работу в посольство. Мы поедем в машине военно-морского атташе. Я уже договорился с ним, он отправит ее завтра за нами к семи утра.

Не будем мелочиться, Курихара-кун. Надо будет, и письмо для Вас напишем – из трёх строк. Да, мы уже на пути войны. Мелочиться нет смысла.