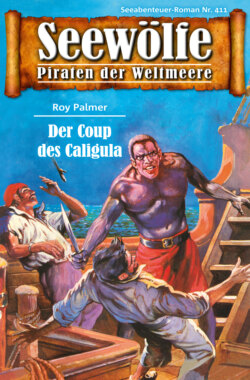

Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 411 - Roy Palmer - Страница 5

1.

ОглавлениеDunkle Gestalten glitten mit fließenden Bewegungen durch die stumme, glitzernde Welt, in der nichts der Zeit und der Veränderlichkeit ausgesetzt zu sein schien. Hier, im blaugrünen Licht der Freundlichkeit und Ruhe, schien ewiger Frieden zu herrschen, und nichts konnte den geordneten Ablauf des Lebens stören. Es gab keinen Streit und keinen Kampf, keine Rivalitäten, keinen Haß, keinen Neid, keine Habsucht und keine Raffgier.

Und doch war alles nur eine Illusion und Täuschung. Urplötzlich konnten graue Mörder in das Reich des Schweigens eindringen und blutige Mahlzeit halten – oder drohende Dunkelheit löste das Sonnenlicht ab, und furiose Stürme peitschten die Fluten. Auch die glatten, geschmeidig wirkenden Gestalten, die das Wasser mit ihren Armen und Beinen teilten, waren Störenfriede. Die bunten Fischschwärme ergriffen eilends die Flucht vor ihnen. Das Wrack schließlich, das auf dem sandigen Grund ruhte, war ein Fremdkörper in der sonst harmonischen Umgebung.

Sechs Männer – ohne Ausnahme Farbige – schwammen auf das Wrack zu. Einer von ihnen hatte die Aufgabe, nach Haien Ausschau zu halten und seine Kumpane sofort durch Zeichen zu verständigen, wenn sich Gefahr ankündigte. Die fünf anderen tauchten bis zu dem Wrack hinunter und holten, was es zu holen gab. Immer wieder schossen sie hoch, um an der Oberfläche frische Atemluft zu schöpfen, dann wieder stießen sie in die Tiefe und schienen auf den Zweimaster zuzuschweben.

Sie waren rohe, brutale Kerle, bei denen der Zauber der Welt unter Wasser keinerlei Empfindungen auslöste. Sie dachten in primitiven Kategorien, und Feinfühligkeit war ihnen etwas Fremdes, Unbekanntes. Nur wer sich durchzuschlagen verstand, blieb am Leben.

Die fremde Schebecke hatte ihren Zweimaster versenkt, aber sie hatten doch Glück gehabt und waren nicht ertrunken, von Kugeln zerfetzt oder von Haien zerrissen worden. Sie hatten sich auf das Eiland der Cay-Sal-Bank retten können und ernährten sich von Kokosnüssen und Fischen. Sie waren sechs Männer und eine Frau.

Sie wollten wieder weg von der Insel, doch sie verfügten nicht über die primitivste Art eines Wasserfahrzeuges, nicht einmal über ein Floß. Da hieß es, die Zähne zusammenzubeißen und das Beste aus der Lage zu machen. Die Zeit des Ausharrens und Wartens schien sich unendlich in die Länge zu dehnen. Das langsame Verstreichen der Stunden, die man tatenlos zubringen mußte, zehrte an den Nerven.

Nicht verzagen und zupacken – das war das einzige Mittel, das es gegen den Unmut gab. Die See war tückisch und gnadenlos und forderte ihre Opfer, aber zuweilen gab sie auch wieder etwas her von dem, was sie verschlungen hatte.

Für Caligula, den Riesen, war sie einfach nur die Wasserwelt, deren Launen man hinnehmen mußte. Für Pablo, den stämmigen, stiernackigen Kreolen, war sie die Welt der Wasserhexen und Dämonen, die im Dunkeln ihre Zähne und Krallen zeigten. So dachten mehr oder weniger auch die vier anderen, deren dumpfe Gefühle zwischen dem reinen Selbsterhaltungstrieb und einer naiven Form von Aberglauben schwankten.

Man mußte dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Schön, sie saßen auf dem Eiland fest, aber sie hatten es besser getroffen als die Toten, die von den Unterströmungen entführt worden waren. Einer hatte sich unter Deck der Zweimastschaluppe verklemmt, und sie hatten ihn befreit. Dann war er davongetrieben wie ein großer, hohläugiger Geist. Pablo war sicher, daß ihn der Teufel persönlich geholt hatte. Jeder war irgendwann mal dran, aber jeder hoffte, daß nicht ausgerechnet er der nächste sein würde.

Caligula trieb die Bergungsarbeiten voran. Er versuchte ständig, die Kerle irgendwie zu beschäftigen, damit sie nicht auf dumme Gedanken verfielen. Müßiggang führte zu Verdrossenheit, Streit und Meuterei. Ansätze hatte es bereits gegeben, aber er hatte die kleine Meute wieder fest im Griff. Er hatte jetzt das Regiment – nicht die Black Queen.

Die Queen war verbittert und verzweifelt. Ihr Haß hatte sie in die Enge getrieben. Sie hatte alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Dabei hatte sie zu Anfang alles so geschickt eingefädelt, als sie Don Antonio de Quintanilla, dem Gouverneur von Kuba, in Havanna die Botschaft zugespielt hatte: Endlich wußten die Spanier, wo sich das geheime Versteck des Seewolfes und des Bundes der Korsaren befand.

Don Antonio hatte nicht gezögert, einen Verband von sechs Kriegsgaleonen und vier Kriegskaravellen zusammenzustellen, der ausgelaufen war, um die Engländer zu vernichten. Alles hatte vielversprechend begonnen, und die Queen hatte als Fühlungshalterin die heimliche Beobachterin und lachende Dritte sein wollen. Aber wieder einmal war alles so ganz anders gekommen, als sie sich das ausgemalt und zurechtgelegt hatte.

Sie wußte nicht, wer der Kapitän der dreimastigen Schebecke war, die völlig unversehens aufgetaucht und über sie hergefallen war. Sie ahnte nicht, daß es Don Juan de Alcazar gewesen war, und sie wußte auch nicht, was in der Zwischenzeit geschehen war: daß nämlich der Kriegsschiffsverband vollständig aufgerieben worden war und die erwartete Verstärkung von sechs Kriegsgaleonen aus Cádiz unter der Führung von Don Gonzalo de Vallejo ebenfalls auf dem Grund der Karibik lag.

Der Erzfeind der Queen, Philip Hasard Killigrew, war als glänzender Sieger aus der Schlacht hervorgegangen, obwohl es zwischendurch den Anschein gehabt hatte, als sei er selbst dem Angriff auf seine „Isabella IX.“ zum Opfer gefallen. Er war verschwunden und wieder aufgetaucht. Die Queen wäre vor Haß und Wut vergangen, wenn sie es in diesem Moment erfahren hätte.

Seit dem Abend des 20. Juli 1594 hockte sie nun mit ihren sechs letzten Kerlen auf der kleinen Insel der Cay-Sal-Bank und wußte nicht, was sie unternehmen sollte. Die in Cabanas gekaperte Zweimastschaluppe lag auf dem Grund der Bucht, und damit waren sie auf dem Eiland festgenagelt. Es stand in den Sternen, ob sie es jemals wieder verlassen würden.

Die Black Queen hockte unter den Palmen und blickte auf das Wasser der Bucht, wo die Köpfe der Kerle in unregelmäßigen Zeitabständen auf- und wieder wegtauchten. Gut, sie bargen die Silberbarren. Die Schatztruhe befand sich bereits an Land, am Lagerplatz. Aber welchen Sinn hatte das noch? Und was nutzte es, daß auch die Verletzungen, die sie davongetragen hatten, wieder verheilt waren? Nichts konnte ihnen aus ihrer fatalen Lage helfen, und mit dem Schatz konnten sie nichts, aber auch gar nichts anfangen.

Sie waren fürwahr ein desolater Haufen abgetakelter. Galgenvögel. Trotz der Tatsache, daß sie nur noch eine winzige Horde waren, gärte es. Zwischen der Queen und Caligula schwelte so etwas wie Feindschaft, deren Ursache in dem Vorwurf Caligulas bestand, der Haß der Queen auf den Bund der Korsaren habe sie in diese ausweglose Situation gebracht.

Überhaupt, die Black Queen hatte sich seit ihrer schweren Verletzung durch El Tiburón, von der sie nur langsam genesen war, merklich verändert. Zur Zeit wechselten bei ihr Stunden totaler Gleichgültigkeit oder dumpfen Brütens mit plötzlich hervorbrechenden Wutanfällen ab.

Sie war schon immer unberechenbar und gefährlich gewesen, aber bei diesen Wutanfällen war sie es noch mehr, sie verwandelte sich dann in eine wütende, reißende Raubkatze. Dabei störte sie in keiner Weise, daß sie nicht einmal mehr ein Messer als Waffe hatte.

Dieses Messer hatte Caligula ihr unmittelbar nach der Landung auf dem Eiland abgenommen, als sie damit auf ihn losgegangen war. Wie eine Furie hatte sie sich benommen und damit auf ihn eingehackt. Er hatte sie zu Boden geschlagen und war versucht gewesen, sich an ihr zu rächen. Dann aber hatte das Verlangen gesiegt, das er immer noch nach ihr verspürte. Töten konnte er sie nicht, obwohl sie es verdient hatte.

Mit Brutalität hatte Caligula den fünf anderen Kerlen bewiesen, daß es keinen Sinn hatte, sich aufsässig zu zeigen. Das Kommando hatte er. Wenn jemand zur Zeit so etwas wie Autorität genoß, dann war er es. Keiner wagte, gegen ihn aufzumucken. Und keiner wagte sich in die Nähe der Queen. Sie wußten, daß Caligula auf Bemerkungen über ihren derzeitigen Zustand mit Wut reagierte.

Pablo, so hatte sich in den Tagen auf der Insel herausgestellt, war der gehorsamste Mann. Er tat bedingungslos alles, was Caligula ihm befahl. Er war ein etwas dicklicher Mann und wirkte auf den ersten Blick beinah bieder, doch in Wirklichkeit war er äußerst gerissen und skrupellos und eiferte Caligula nach. Er sah in ihm eine Art Vorbild – das war es, was ihn an den Riesen band.

Caligula trieb die Kerle dazu an, alles aus dem in der Bucht gesunkenen Zweimaster abzubergen, was man noch gebrauchen konnte. Natürlich war er auch davon überzeugt, daß man für die Schatztruhe und die Silberbarren früher oder später eine Verwendung finden würde. Verbunden damit war die feste Hoffnung, daß sie es schafften, die Insel wieder zu verlassen.

Er schoß hoch, wirbelte eine Fontäne auf, schöpfte japsend Atemluft und ließ sich wieder in die Fluten sinken. Mit starken, ausholenden Bewegungen tauchte er auf den Grund und drang in das Achterdeck der Schaluppe ein. Schon ein paarmal hatte er versucht, sich die Schatulle des Kapitäns zu holen, aber bisher war ihm das nicht gelungen.

Jetzt hatte er Glück, und die Luft reichte dieses Mal aus. Er durchstöberte die Kapitänskammer, stieß auf die Schatulle, grinste und preßte sie an die Brust. Dann schwamm er zum Schott und ließ sich von der Auftriebskraft des Wassers zur Oberfläche mitnehmen.

Plötzlich gestikulierte der Wachtposten alarmierend. Caligula, Pablo und die anderen drehten sich im Wasser um und blickten in die von dem Kumpan angegebene Richtung. Von der Einfahrt der Bucht her näherte sich ein grauer Schatten, einem Schemen gleich, verschwommen und unstet und doch nicht zu übersehen.

Sofort griffen die Kerle zu den Waffen. Jeder hatte ein Messer bei sich, Caligula, Pablo und ein dritter trugen zusätzlich kurze Schiffshauer. Diese Entermesser behinderten sie zwar in den Bewegungen, doch es war unvermeidlich, sie mitzunehmen, denn eine andere Garantie fürs Überleben gab es nicht, wenn sich die Haie näherten.

Caligula schoß hoch, holte Luft und gab die Schatulle an einen der Kerle weiter, der neben ihm auftauchte.

„Zum Ufer!“ herrschte er ihn an, dann stieß er wieder in die Tiefe und stellte sich dem Hai.

Doch im nächsten Moment trat etwas völlig Unerwartetes ein. Der graue Mörder drehte wieder ab und zog sich auf die offene See zurück. Er schien kein Interesse an den Kerlen zu haben, was immer auch der Anlaß dafür sein mochte.

Caligula grinste, steckte sein Messer wieder weg und suchte erneut die Decks der Zweimastschaluppe auf. Er holte einen Silberbarren, kehrte an die Oberfläche zurück, schwamm zum Ufer und watete an Land.

Hinter ihm trafen auch die anderen ein.

„Schwein gehabt“, sagte der eine und lachte. „Der Tiburón hatte keinen Hunger.“

„Oder ihm ist der Appetit vergangen, als er dich gesehen hat“, sagte ein anderer.

Die Kerle grölten vor Lachen und schienen sich bestens zu amüsieren. Nur Pablo blieb ernst.

Er spuckte in den Sand und sagte: „Das war Vorsehung. Heute ist ein Glückstag für uns, kein Pechtag. Sonst hätte der Graue einen von uns angegriffen.“

Caligula hockte sich hin, um die Schatulle zu untersuchen, sah dabei aber zu Pablo auf. „Glück? Großartig. Dann zaubere mal eine stabile Jolle oder was Ähnliches her.“

„Ich kann nicht zaubern“, sagte Pablo. „Aber der Wassermann und die Meerhexen haben es in der Hand. Wenn sie wollen, daß wir hier wegkommen, wird es auch geschehen.“

„Wer’s glaubt, wird selig“, sagte Caligula.

Er grinste aber doch, denn inzwischen hatte er die Schatulle geöffnet und griff mit der Hand hinein. Er klimperte mit den Münzen, die sie enthielt. Dieses Geld war das rechtmäßige Eigentum des ursprünglichen Besitzers der Schaluppe. Er hatte es sich in Cabanas durch den Verkauf eines Teiles seiner Waren verdient, aber er würde niemals auch nur einen Silberling davon wiedersehen.

„Ein schöner Batzen Geld“, sagte Pablo. „Und wir haben jetzt auch alle Barren an Land. Ein beruhigendes Gefühl.“

„Findest du?“ fragte Caligula.

„Ja. Wie geht es weiter?“

„Wir holen uns auch den Rest. Das ganze Zeug, das sich noch in den Laderäumen und meinetwegen im Logis und in den anderen Räumen befindet.“

„Was hast du vor?“ fragte Pablo.

Caligula musterte ihn mit höhnischer Miene. „Ist das nicht klar? Wir müssen zusehen, daß wir ein Floß oder so was zusammenbauen. Deshalb sind Werkzeuge und ähnlicher Kram für uns jetzt noch wichtiger als das ganze Silber zusammen.“

„Wir könnten auch eine Palme fällen und sie als Mast benutzen“, sagte einer der Kerle.

„Wir müssen aber erst mal einen Kahn oder ein Floß haben, um den Mast darauf zu richten“, sagte ein anderer.

„Und woher willst du ein Rigg kriegen?“ fragte Caligula den ersteren. „Willst du es dir aus den Rippen schneiden? Mach mir das mal vor.“

„Wie wär’s mit Palmenwedeln?“

„Hau ab und sammle ein paar Kokosnüsse“, sagte Caligula. „Wird’s bald? Das Wasserfaß muß auch gefüllt werden. Los, schieb ab, dann brauchen wir uns dein idiotisches Geschwätz wenigstens nicht mehr anzuhören.“

Der Kerl entfernte sich, zerdrückte aber, ohne daß Caligula es hören konnte, einen Fluch auf den Lippen. Er ging an der Queen vorbei, aber sie schien durch ihn hindurchzublicken.

Narren, dachte sie, wann verreckt ihr endlich?

Unterschwellig war aber auch ihr bewußt, daß sie aufeinander angewiesen waren. Ohne die Kerle würde sie die Insel niemals lebend verlassen, denn wer anders außer ihnen sollte ein Notfloß zimmern? Allein würde sie das niemals schaffen.

Sie fragte sich, ob die Meute ernstlich erwog, sie umzubringen. Vielleicht war das der Fall. Aber sie hatte einen leichten Schlaf und war stets auf der Hut. Sie würde zu verhindern wissen, daß man sich ihr näherte. Noch war sie nicht am Ende.

Das wußte auch Caligula, oder er spürte es zumindest. Er schien darauf zu warten, daß sie das Ruder wieder an sich riß. Mit einer Black Queen, die entweder den Kopf hängenließ oder in jähen Ausbrüchen herumtobte, war auch ihm nicht gedient.

Da der Zweimaster ein Handelssegler gewesen war, bevor die Bande ihn gekapert hatte, konnten sie aus den Laderäumen wirklich allerlei Brauchbares bergen. Caligula hatte tatsächlich die Absicht, später aus den Planken der Schaluppe ein Floß und mit Spieren und Segeltuch ein Behelfsrigg zu bauen.

„Keiner von uns hat die Absicht, seinen Lebensabend auf dieser beschissenen Insel zu verbringen“, sagte er am Abend dieses Tages, als sie erschöpft auf ihre behelfsmäßigen Lager sanken. „Oder täusche ich mich?“

„Wie weit ist die Küste von Kuba wohl entfernt?“ fragte Pablo.

„An die fünfzig Meilen“, erwiderte Caligula.

„Ich würde rüberschwimmen, wenn die verfluchten Haie nicht wären.“

„Ich auch“, sagte ein anderer.

„Nichts wie weg hier, wenn sich die Chance bietet“, brummte der Kerl, der die Kokosnüsse gesammelt und das frische Trinkwasser von der Quelle geholt hatte, die sie im Inneren der Insel entdeckt hatten. „Wir alle haben die Schnauze gestrichen voll.“

„Verirrt sich denn nie ein Kahn hierher?“ fragte Pablo. „Ein schäbiger Fischerkahn würde uns schon genügen. Wir würden ihn kapern und uns damit verholen.“

„Darauf dürfen wir nicht hoffen“, sagte Caligula und bewies damit, daß er doch eine Menge Sinn für die Realität hatte. „Wir sollten lieber ranklotzen, was das Zeug hält. Mit einem stabilen Segelfloß können wir bei guter Wetterlage und günstigem Wind Kuba durchaus erreichen. Wir haben einen Vorteil: Wir haben Zeit und sind an keine Frist gebunden. Zu hungern brauchen wir vorerst nicht, ebenso werden wir nicht verdursten. Es gibt Kokosnüsse und Wasser genug.“

„Und Fische“, sagte Pablo.

Der versenkte Handelssegler führte unter anderem auch Güter für die Fischerdörfer an der Küste mit an Bord, darunter Netze und Angelhaken. Diese hatten die Kerle bereits geborgen, so daß sie in der Bucht ausgiebig auf Fischfang gehen konnten.

So vergingen die Tage mit dem Ausschlachten des Zweimasters. Einmal wurden sie in ihrer Tätigkeit unterbrochen. Der Mann, der gerade den Posten des Ausgucks am Ufer versah, entdeckte ein Boot, das sich der Insel näherte. Sofort alarmierte er die anderen. Sie vergewisserten sich, daß die Besatzung des Bootes den Kurs nicht änderte und nach wie vor auf das Eiland zuhielt.

Hastig wurde ein Plan entworfen.

„Wir müssen ihr Mitleid erregen“, sagte Caligula. „Aber es dürfen nicht zu viele von uns auftreten, sonst kriegen sie es mit der Angst zu tun.“

„Es ist ein Fischerboot“, sagte Pablo nach einem Blick auf das Boot.

„Wahrscheinlich sind die Insassen einfältig genug, auf unsere List reinzufallen“, murmelte Caligula. „Wir dürfen aber auch nicht den Fehler begehen, sie zu unterschätzen. Also: Pablo, du legst dich in den Sand und spielst den Schwerverletzten oder von mir aus auch den Toten.“ Er deutete auf einen anderen Kerl. „Du taumelst hin und her und gibst verzweifelt Signale. Klar?“

„Klar.“

„Wir verstecken uns im Dickicht“, sagte Caligula. „Los jetzt, bevor sie uns entdecken.“

Jeder nahm seinen Posten ein. Pablo spielte seine Rolle gut. Aber auch der Kumpan stellte den verzweifelten Schiffbrüchigen überzeugend dar. So schien der Plan, die Insassen des Fischerbootes anzulocken, wirklich zu funktionieren.

Die Black Queen erhob sich von ihrem Platz und schritt mit wiegenden Hüften auf die Brandung zu. Sie blieb stehen und winkte den Fischern zu.

„Was soll das?“ zischte der Kerl, der rechts neben Caligula kauerte. „Ist sie total übergeschnappt?“

„Halt ’s Maul!“ zischte Caligula. „Sie spielt mit, und das ist gut so. Wenn diese Narren eine Frau sehen, können sie’s kaum noch erwarten, an Land zu gehen.“

Doch er irrte sich. Das Boot drehte bei, und die Besatzung schien die Vorgänge auf der Insel durch Spektive zu beobachten. Flüche wurden laut, sie waren deutlich zu vernehmen. Jetzt, da sie die Kerle auf der Insel näher in Augenschein nehmen konnten, wurden die Fischer mehr als mißtrauisch.

„Das sind Piraten!“ schrie einer von ihnen.

„Schnapphähne!“ brüllte ein zweiter. „Es ist eine Falle!“

„Und das halbnackte Weib!“ gellte eine andere Stimme. „Sie ist die Tochter des Teufels!“

Schleunigst setzten sie sich wieder ab und gingen mit dem Boot auf westlichen Kurs. Jetzt gab es für Caligula und die anderen im Gebüsch kauernden Kerle kein Halten mehr. Sie stürmten auf den Strand und brüllten ihre Wut und Enttäuschung heraus. Da begriffen die Fischer, daß sie gut daran getan hatten, nicht zu landen.

Die Black Queen begann ihrerseits zu toben, und fast sah es so aus, als wolle sie sich noch einmal auf Caligula stürzen. Doch das blieb aus. Verdrossen zogen sich später alle zum Lagerplatz zurück und legten sich schlafen.

Nur Pablo saß noch eine Weile da und murmelte: „Hölle. Sturm wird es geben. Ich spür’s in allen Knochen.“

Ob die Sturmgeister und Wasserhexen ihm das zugeflüstert hatten oder nicht – er sollte recht behalten. Am Abend des 29. Juli war es soweit. Ein Hurrikan braute sich zusammen und raste heran. Sie verkrochen sich im Dschungel und vertrauten ihre schwarzen Seelen der Obhut des Teufels an. Es orgelte, heulte und pfiff, und der Weltuntergang schien über sie hereinzubrechen.

Doch es waren nur die Ausläufer des Hurrikans, die in dieser Nacht die Cay-Sal-Bank erreichten. Das Zentrum des Sturmes war vorher auf Norden geschwenkt. Aber das änderte nichts. Auch so meinten die Kerle, sie würden den nächsten Tag nicht mehr erleben.

Trotzdem spuckte die Hölle sie noch einmal wieder aus. Sie blieben am Leben, doch es schien wenig gewonnen zu sein. Sie waren weiterhin dazu verdammt, auf der Insel zu hocken und ein trostloses Dasein zu fristen. Daß sich dieser Zustand recht bald ändern sollte und ihnen eine ebenso unverhoffte wie überraschende Begegnung bevorstand, konnten sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen.