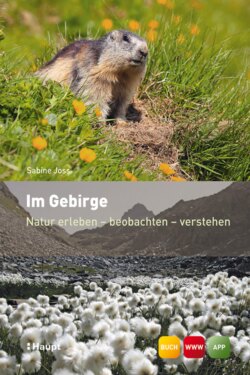

Читать книгу Im Gebirge - Sabine Joss - Страница 8

ОглавлениеLebensraum Gebirge

Wenn Sie am Morgen unten im Tal starten, zuerst durch Rebgebiete und später über Wiesen und Weiden immer höher wandern, sind Sie am Nachmittag bereits oberhalb der Waldgrenze. Wenig später erreichen Sie den Fuß der Berge, deren Gipfel auch im Sommer immer schneebedeckt bleiben. Je nach Wandergeschwindigkeit durchqueren Sie dabei innerhalb von vier bis sechs Stunden verschiedenste Klimazonen und erleben, wie sich mit zunehmender Höhe die Vegetation und Tierarten verändern. Direkt am Bergwanderweg oder hinter dem nächsten Felsblock gibt es unterwegs viele Dinge zu entdecken und zu bestaunen! Um die gleichen Veränderungen in der Ebene zu erleben, müssten Sie 3000 km vom Mittelmeer bis nach Nordskandinavien wandern. Dafür würden Sie mehrere Wochen brauchen, während dies in den Alpen in einem Tag möglich ist!

Für Hochgebirgsarten wie den Himmelsherold (Eritrichium nanum) wird wegen der Klimaerwärmung der Lebensraum immer kleiner.

Die Alpen - ein Kurzporträt

Das wichtigste Gebirge Mitteleuropas sind die Alpen. Sie erstrecken sich bogenförmig über eine Länge von 1200 km und eine maximale Breite von 300 km. Diese Fläche von über 200000 Quadratkilometer teilen sich acht Staaten: Frankreich, Monaco, Italien, die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien. Mit 4810 m ü. M. ist der Mont Blanc an der Grenze zwischen Frankreich und Italien der höchste Gipfel. Weitere 127 Gipfel erreichen eine Höhe von mehr als viertausend Meter.

Alpenlandschaft

Eine schematische Darstellung des Alpenbogens, des wichtigsten Gebirges Mitteleuropas.

Das Wasserschloss Mitteleuropas

Die Alpen sind ein wichtiges Wasserschloss, weil sie in Form von Gletschereis, Schnee und Seen die Wasserreserven Mitteleuropas und das Trinkwasser für viele Millionen Menschen speichern. Auch entspringen zahlreiche große Flüsse den Alpen und werden auf ihrem Weg zum Meer zur Stromgewinnung genutzt; so zum Beispiel Po und Rhone, welche ins Mittelmeer fließen, der Rhein, welcher in die Nordsee fließt, sowie die großen Donaunebenflüsse Inn, Drau und Save, die Mitteleuropa ins Schwarze Meer entwässern.

Gletscherbach

«Alpine Fließgewässer»

«Bergseen»

«Gletscher»

Große Artenvielfalt

In den Alpen findet man auf kleinstem Raum große Unterschiede bezüglich der klimatischen Bedingungen und der Gesteins- und Bodentypen. Entsprechend vielfältig sind die Lebensräume und die darin vorkommenden Tier- und Pflanzenarten: Die Alpen gehören mit etwa 30000 Tier- und 13000 Pflanzenarten zu den artenreichsten Gebieten Europas. Viele von ihnen sind in den Alpen endemisch; d. h., sie kommen nirgendwo sonst auf der Welt vor.

«Geröll und Schutt»

«Kältefeste Winzlinge»

Die Rhone entspringt wie die meisten großen Flüsse Mitteleuropas in den Alpen.

Dank der starken topografischen Strukturierung weisen Gebirge auf wenig Raum verhältnismäßig viele Lebensräume auf. Entsprechend groß ist ihre Artenvielfalt.

Noch immer heben sich die Alpen jährlich um bis zu einem Millimeter. Die Erosion trägt diesen Höhezuwachs aber zum allergrößten Teil gleich wieder ab.

Junges Gebirge

Die Alpen gehören zu den vergleichsweise jungen Gebirgen: Noch vor 100 Millionen Jahren brandete im Bereich der heutigen Alpen das Urmeer Tethys. Als durch die Kontinentaldrift die afrikanische und die europäische Kontinentalplatte zusammenstießen, hob sich langsam der Meeresboden und die Alpenfaltung begann. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen: Noch heute wachsen die Alpen jährlich um bis zu einem Millimeter. Dass die Berggipfel trotzdem nicht ständig höher werden, liegt daran, dass Frost-, Wind- und Wassererosion den Zuwachs an Höhe gleich wieder abtragen.

«Geröll und Schutt»

Menschen in den Alpen

Die Alpen wurden erst vor etwa 6500 Jahren zur Zeit der Höhlenbewohner besiedelt. Sie waren damals noch fast vollständig bewaldet; Weiden und andere waldfreie Flächen unterhalb der Waldgrenze entstanden erst durch die Rodungstätigkeit der früheren Bergbewohner. Durch ihre Gegenwart entwickelte sich auch die typische Kulturlandschaft, die durch Ackerbau und Viehwirtschaft im Alpbetrieb geprägt ist. Weil die Berglandwirtschaft heute vielerorts nicht mehr konkurrenzfähig ist, verliert sie zunehmend an Bedeutung. Dies hat zahlreiche Auswirkungen auf den Alpenraum. Zum einen erobert sich der Wald die einst verloren gegangenen Flächen wieder zurück, zum anderen verändert sich aber auch die Bevölkerung und deren Einnahmequellen: Landwirtschaftliche Tätigkeiten werden immer mehr durch solche aus der Tourismusbranche ersetzt. Heute werden im Alpenraum jährlich rund 500 Millionen Touristen-Übernachtungen gezählt. Der Alpenraum gehört damit zu den größten Tourismusdestinationen der Welt. Im gesamten Alpenraum leben 13,6 Millionen Menschen. 40 % der Fläche ist nur im Sommer oder gar nie bewohnt.

Alpaufzug

«Vorbereitung für den Ausflug ins Gebirge»

Große Veränderungen

Die Klimaerwärmung ist besonders in den Alpen spürbar: Die steigenden Temperaturen lassen die Gletscher schmelzen und tauen die Permafrostböden auf. Die Folge davon sind instabile Böden, die nicht selten zu Felsstürzen und Erdrutschen führen. Auch die zunehmenden meteorologischen Extremereignisse hinterlassen ihre Spuren: Trockenheit im Sommer führt zu mehr Bränden in Schutzwäldern und Dauerregen zu verheerenden Murgängen. Nicht alle Veränderungen sind aber so offensichtlich. So fällt es beispielsweise nicht so leicht auf, dass die milderen Temperaturen die Waldgrenze nach oben verschieben und dadurch Pflanzen, die bisher nur in tieferen Lagen überlebten, immer höher hinauf steigen. Problematisch ist das für Hochgebirgsarten wie das Alpenschneehuhn oder den Himmelsherold, da deren Lebensraum durch diese Entwicklung immer kleiner wird. Von der Klimaerwärmung sind aber nicht nur Pflanzen und Tiere betroffen, sondern auch die Menschen: Das wird spätestens dann klar, wenn ausgedünnte Schutzwälder Lawinen nur noch unzureichend zurückhalten oder der Wintertourismus wegen Schneemangel an Schwung verliert.

Murgang

«Bergwald und Naturgefahren»

«Schokolade-, Pferdeschweiß- und Pfirsichdüfte»

Alpenschneehuhn

Weideland am Simplonpass (Schweiz), einem der großen Nord-Süd-Pässe im westlichen Alpenraum.

500 Millionen Touristenübernachtungen werden im Alpenraum jährlich gezählt.

Im Gebirge kann sich das Wetter schnell ändern.

Eigenschaften des Gebirges

Wer ins Gebirge fährt, spürt am eigenen Leib, dass die Bedingungen in den Bergen anders sind als in tieferen Lagen.

Klima

Die klimatischen Verhältnisse in den Bergen wechseln häufiger, abrupter und sind extremer als im Flachland. Die Temperaturen sind generell tiefer, die Lufttrockenheit höher, die Winde stärker, die Vegetationszeit kürzer und die Bodenverhältnisse ungünstiger. Das setzt nicht nur Spezialisierungen bei Pflanzen und Tieren voraus, sondern erfordert auch angemessene Vorbereitung beim Wandern: Auf Bergwanderungen können Sie oft in überraschend kurzer Zeit eingenebelt werden. Auch an heißen Sommertagen sind Sie froh um warme Kleider, wenn unerwartet Wind aufkommt oder die Bewölkung zunimmt.

«Mit Haaren, Wachs und Pigmenten»

Polster

Rosettenpflanzen

Bei einer Inversionslage ist es unter der Nebeldecke kälter als in höheren Regionen.

Nach einem sommerlichen Kälteeinbruch sind die Berggipfel verschneit.

Dank dem Schnee ist es im Winter sehr hell im Gebirge.

Temperatur

Die Luft wird mit zunehmender Höhe kühler. Im Herbst und Winter nimmt die Temperatur etwa 0,4 °C pro hundert Höhemeterab, im Frühling und Sommer etwa 0,7 °C. Eine Ausnahme bildet die sogenannte «Inversionslage». Sie tritt ein, wenn das Flachland während Tagen unter einer Nebeldecke liegt, während darüber strahlender Sonnenschein herrscht. In diesem Falle ist es über der Nebeldecke wärmer als darunter.

Nebelmeer

Dauer und Stärke des Frostes nehmen mit der Höhe zu, oberhalb von 3000 m ü.M. ist auch im Sommer jederzeit Frost und Schneefall möglich.

Strahlung

Die UV-Einstrahlung am Tag und die Ausstrahlung (Abkühlung, Wärmeverlust) bei Nacht sind stärker als in Tallagen. Bevor die Sonnenstrahlen den Erdboden erreichen, werden sie von Wassertröpfchen und Staubteilchen gestreut oder von der Luft aufgenommen und in Wärme verwandelt. In der dünnen Luft im Gebirge ist die Sonneneinstrahlung größer als im Unterland und die UV-Strahlung ist entsprechend stärker. Auf 1800 m ist sie doppelt so stark wie auf Meereshöhe. Auf 1600 m ist es im Sommer zwei Mal, im Winter sogar sechs Mal so hell wie auf Meereshöhe. Sie müssen sich öfters eincremen oder eine Sonnencreme mit einem stärkeren Schutzfaktor benutzen. Ungeschützt holen Sie sich im Gebirge viel schneller einen Sonnenbrand als im Unterland.

Um die Gipfel schweben oft Wolken, während im Tal die Sonne scheint.

Niederschlag

Die jährliche Niederschlagsmenge und der Schneeanteil nehmen mit der Höhe zu, ebenso die Bewölkung im Gipfelbereich. Während die schneefreie Zeit auf der Sonnenseite auf 1000 m etwa neun Monate dauert, ist sie auf 2500 m nur noch etwa 3 Monate lang. Im Gipfelbereich sind Sie oft in den Wolken, während unten im Tal die Sonne ungehindert scheint.

«Wolkenfahnen, Mischungsnebel und Brockengespenst»

Luftdruck

Der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Auf Meereshöhe beträgt er ungefähr 760 mm Hg, auf 4300m nur noch 450mm Hg. Je kleiner der Luftdruck oder je größer die Meereshöhe, desto weniger Feuchtigkeit und CO2 enthält die Luft, sie wird, mit anderen Worten, «dünner». Wenn Sie auf niedriger Meereshöhe leben, fühlen Sie am ersten Tag in den Bergen oft die ungewohnte Höhe. Vielleicht schlafen Sie daher schlecht oder leiden unter Kopfschmerzen. Treppensteigen oder Bergaufwandern scheint anstrengender als zu Hause. Sie fühlen sich in der trockenen Luft durstiger und brauchen mehr zu trinken.

Wind und Exposition beeinflussen die Ausaperung.

Wind und Exposition

Die Häufigkeit und Stärke des Windes nehmen mit der Höhe zu. Wind beeinflusst die Schneeverteilung, die Ausaperungszeit und damit die Zusammensetzung der Vegetation. Unterschiede zwischen Nord- und Südseite werden mit zunehmender Höhe immer größer. Kleinräumig kann die Exposition und damit die Vegetation alle paar Meter wechseln. Der Einfluss des Mikroklimas wird dabei immer wichtiger und kann Großklima und Meereshöhe überspielen. Sie können daher in großer Höhe oft an einer sonnigen Kuppe rasten, während es wenige Meter davon entfernt im Schatten und Wind bereits sehr ungemütlich ist.

«Zu kurze Vegetationszeit»

Fragen

| › | Die Vegetationszeit nimmt mit zunehmender Höhenlage ab. Wie viel länger dauert sie auf 1000 m ü.M. im Vergleich zu 2500 m ü.M.? |

| › | Welches Wetter herrscht über der Waldgrenze bei einer Inversionslage? |

Antworten

Höhenstufen

Höhenstufen werden vor allem durch die Dauer der Vegetationszeit bestimmt. Diese werden von den jeweiligen Durchschnittstemperaturen beeinflusst. Bei einer Reise vom Flachland in die Berge sind die Veränderungen in der Vegetation mit zunehmender Höhe deutlich zu erkennen: Die Buchenwälder der tiefen Lagen werden von Nadelwäldern abgelöst und die Äcker und Felder von Wiesen und Weiden. Die verschiedenen Höhenstufen bilden dabei keine starren Grenzen, sondern gehen oft fließend ineinander über. Die deutlichste Grenze bildet die Waldgrenze, welche den Übergang von waldfähigen Standorten zu den niedrigen alpinen Rasen anzeigt und fürjedermann leicht zu erkennen ist.

«Pionierpflanzen im Hochgebirge»

«Wald - und Baumgrenze im Gebirge»

«Alpine Rasen»

Je nach Breitengrad, regionalem Klima und Exposition sind die Höhenstufen sehr variabel. Wegen der größeren Sonneneinstrahlung in den Zentral- und Südalpen liegen die Höhenstufen in diesen Regionen deutlich höher als in den Nordalpen oder im Jura. Auch zwischen Sonnen- und Schattenseite eines Tals gibt es Unterschiede. Mit zunehmender Höhe werden die Umweltbedingungen extremer, und die Wirkung des Schattens nimmt zu. In der alpinen Stufe sind die Unterschiede noch größer, weil der Wald als ausgleichender Faktor fehlt.

Die Höhenstufen im Gebirge.

Kolline Stufe (Hügelstufe)

| Bis zur oberen Verbreitungsgrenze der Eiche (ca. 800 m ü.M.) | |

| Vegetation | Sommergrüne, wärmeliebende Laubwälder mit Eiche, Linde, Nussbaum und Hagebuche |

| Nutzung | Vor allem durch Wein- und Ackerbau |

Montane Stufe (Mischwaldstufe)

| Bis zur oberen Verbreitungsgrenze der Buche (bis ca. 1000 m ü. M.) | |

| Vegetation | Laubmischwälder mit Buchen, Weißtannen, Bergahorn |

| Nutzung | Ackerbau, Wiesen und Weiden |

Subalpine Stufe (Bergwaldstufe)

| Bis zur Waldgrenze (ca. 1900 m ü.M. auf der Alpennordseite; ca. 2400 m ü. M. in den Zentralalpen) | |

| Vegetation | Nadelwälder mit Fichte, Föhre, Lärche, Arve. Die Vegetationszeit dauert länger als 100 Tage. |

| Nutzung | Weidenutzung. Oft nur im Sommer Alpbetrieb und nicht mehr ganzjährig bewohnt. |

Alpine Stufe (Rasenstufe)

| Bis ca. 2900 m ü. M. | |

| Vegetation | Rasen, Schuttvegetation und in Gunstlagen Zwergsträucher. Die Vegetationszeit dauert 60-80 Tage. |

| Nutzung | Im Sommer Alpbetrieb |

Nivale Stufe (Schneestufe)

| Ab ca. 2900 m ü. M. | |

| Vegetation | Blütenpflanzen kommen nur noch an mikroklimatischen Gunstlagen (südexponierten oder rasch ausapernden Stellen) vor. Reich der Moose, Algen und Flechten, die bis auf die höchsten Gipfelsteigen können. |

| Nutzung | keine |

Beobachtungstipps

| › | Versuchen Sie, die verschiedenen Höhenstufen aus der Landschaft herauszulesen. Lassen Sie sich von Schwierigkeiten nicht entmutigen: Die Abstufungen sind in der Natur niemals so eindeutig, wie die Tabelle suggeriert! |

| › | Nicht nur die Natur, auch die menschlichen Aktivitäten haben ihre Höhenstufen. Versuchen Sie, die unterschiedlichen Bewirtschaftungen auf den Sonnen- und Schattenseiten der Täler zu erkennen. |

Fragen

| › | Auf welcher Seite des Tales steigt die Waldgrenze im Allgemeinen höher; auf der Sonnen- oder auf der Schattenseite? |

| › | Ab welcher Höhenstufe gibt es keinen kommerziellen Weinbau mehr? |

| › | Welche Höhenstufe folgt oberhalb der Waldgrenze? |

| › | Weshalb gibt es überhaupt verschiedene Höhenstufen? |

| › | Warum sind die Höhenstufen variabel? |

Antworten

Die unterschiedlichen Vegetationsstufen; hiervon unten nach oben die subalpine, alpine und nivale Stufe.

Wald- und Baumgrenze im Gebirge

Die Höhenstufen gehen meist fließend ineinander über, doch die Waldgrenze ist eine klare, auffällige Grenze. Von einer bestimmten Höhe an sind die Sommer zu kurz, als dass Wald und Bäume wachsen könnten. Es sind nicht Extremtemperaturen im Winter, sondern zu tiefe Temperaturen im Sommer, die das Wachstum der Bäume von einer bestimmten Meereshöhe an verunmöglichen. Die Waldgrenze ist klimatisch beeinflusst. Allerdings verläuft sie in vielen Gebieten im Alpenraum tiefer als es von Natur aus möglich wäre, weil sie durch forst- und landwirtschaftliche Nutzung nach unten gedrückt wurde.

Alpaufzug

Die Waldgrenze ist die Linie am oberen Rand eines geschlossenen Waldes. Oberhalb dieser Linie wachsen nur noch einzelne Baumgruppen und Einzelbäume. Bei den höchstgelegenen Bäumen verläuft die Baumgrenze. Die Waldgrenze wird in den Nordalpen auf etwa 1900 m ü. M. von Fichtenwald gebildet. Weil in den Süd- und Zentralalpen die Sommer wärmer und strahlungsreicher sind, verläuft die Waldgrenze des Lärchen-Arvenwalds auf etwa 2400 m ü.M.

Fichte

Zu kurze Vegetationszeit

Mit zunehmender Meereshöhe sinken die Temperaturen. Die Sommer sind kühler und kürzer und die Winter länger und kälter. Die Vegetationszeit, in der Pflanzen wachsen können, wird deshalb immer kürzer. Von einer bestimmten Höhe über Meer an ist die Vegetationszeit zu kurz für Laubbäume, die jedes Jahr neue Blätter produzieren müssen. Doch für die Lärche, die zu den am höchsten steigenden Baumarten gehört, reicht auch eine kurze Vegetationszeit aus, um jährlich ihre Nadeln zu erneuern. Lärchennadeln sind im Vergleich zu denen von anderen Nadelbäumen richtige Billigprodukte. Das macht aber nichts, da sie nur für eine Saison gebraucht werden.

«Typische Bäume des Bergwaldes»

Von einer bestimmten Höhe an sind die Sommer dann auch für Nadelbäume zu kurz. Wenn Nadelbäume nicht mehr genug Energie produzieren können, werden die Außenschichten ihrer Nadeln nicht mehr richtig ausgebildet und schützen die Bäume nicht mehr ausreichend vor Verdunstung. Damit steigt das Risiko für Frosttrocknisschäden. Diese entstehen, wenn die Nadeln erwärmt werden und dabei Wasser verdunsten, der Boden aber noch gefroren ist und es daher zu keinem Wassernachschub kommen kann. Die Triebe der Bäume trocknen dadurch immer mehr aus. Im schlimmsten Falle können die Bäume auf diese Weise verdursten.

Von einer bestimmten Höhe an schränkt die kurze, kühle Vegetationszeit auch die Aktivität der Bodenlebewesen und der für die Bäume überlebenswichtigen Mykorrhizapilze ein. Dies beeinträchtigt die Wasser- und Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln.

Im Bereich der Baumgrenze sind die Bäume von Wind und Wetter gezeichnet. Sie wachsen niedriger und sehen jünger aus, als sie sind: Wenige Meter hohe Fichten können bereits über zweihundertjährig sein. Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung beobachten Wissenschafter ein Ansteigen der Waldgrenze. Wenn der Wald höher steigt, verkleinert sich unter anderem der Lebensraum für Murmeltiere und für lichtliebende Alpenpflanzen.

Beobachtungstipps

| › | Suchen Sie im Bergwald nach abgesägten Stämmen und zählen Sie die Jahrringe. Vermutlich werden Sie feststellen, dass viele Bäume viel älter sind, als sie aussehen! |

| › | Versuchen Sie im Gelände Wald- und Baumgrenzen zu unterscheiden. |

Fragen

| › | Was ist der Unterschied zwischen der Wald- und der Baumgrenze? |

| › | Welche Temperaturen beeinflussen die Wald- und Baumgrenze stärker; die Sommer- oder die Wintertemperaturen? |

| › | Wie entstehen Frosttrocknisschäden? |

Antworten

Rechte Seite: Mit dem Begriff «Waldgrenze» wird die Linie am oberen Rand des geschlossenen Waldes bezeichnet. «Baumgrenze» meint hingegen die Linie zwischen den höchstgelegenen Bäumen.

Herkunft der Alpenpflanzen

Wer erwartet auf einer Bergwanderung, Steppenpflanzen aus Asien anzutreffen? - Tatsächlich stammen viele Alpenpflanzen ursprünglich aus osteuropäischen oder zentralasiatischen Steppengebieten. Edelweiß (Leontopodium alpinum), Alpen-Aster (Aster alpinus), Enzian- und Alpenrosen-Arten wurden erst nach den Eiszeiten in Mitteleuropa heimisch. Als Pflanzen, die an ein kontinentales Steppenklima angepasst sind, erfüllen sie gleichzeitig auch die Bedingungen, um im Hochgebirge überleben zu können. Sie sind angepasst an gelegentliches Austrocknen und unempfindlich gegenüber starker Sonneneinstrahlung, großen Temperaturunterschieden und starkem Wind.

Kasten «Wo findet man das Edelweiß?»

Edelweiß

Tertiärflora

Vor 50 Mio. Jahren, im Erdzeitalter Tertiär, als die Gebirgsbildung der Alpen in vollem Gange ware, bestanden zwischen fast allen Kontinenten Landbrücken, sodass sich Pflanzen über große Teile der Erde ausbreiten konnten. Die Alpen befanden sich damals im Bereich eines subtropischen Klimas mit einer Temperatur von 22 °C im Jahresmittel. Im Flachland wuchsen wärmeliebende Pflanzen wie Palmen und Amberbaum, während sich in den kühleren Höhenlagen eine krautige Vegetation entwickelte. Kleinwüchsige Verwandte davon wachsen noch heute in den Alpen, zum Beispiel Frauenmantel- oder Hauswurz-Arten.

«Zwergwuchs - eine Erfolgsstrategie»

Flora der Eiszeiten

Am Ende des Tertiärs wuchs in den Alpen eine sehr artenreiche Flora, welche die Grundlage der heutigen Flora bildet. Klimaabkühlungen führten zum Verschwinden von wärmebedürftigen Arten. Pflanzen aus Skandinavien konnten unter den kühleren Bedingungen die Tiefebenen überwinden und sich Richtung Alpen ausbreiten. Umgekehrt wanderten Alpenpflanzen mit den Gletschern in die Tiefebenen und gelangten bis nach Skandinavien (z. B. Schwarzes Kohlröschen (Nigritella nigra) und Bärtige Glockenblume (Campanula barbata)).

Bärtiges Kohlröschen

Aktuelle Flora

Einige Gebiete in den Alpen sind artenreicher als andere. Dieser Artenreichtum wurde gefördert durch besondere klimatische Verhältnisse mit trockenen, strahlungsreichen Sommern, Böden aus vielfältigen Gesteinen sowie günstigen Bedingungen für Pflanzen während den Eiszeiten. Viele Gipfel waren eisfrei (sogenannte Nunatakker), sodass auf ihnen einige Pflanzenarten die Eiszeiten überdauern konnten. Zusätzlich zu solchen Glazialrelikten wurde die Flora mit Pflanzen aus allen Himmelsrichtungen bereichert. Viele Arten konnten nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10000 Jahren rechtzeitig einwandern und die ausgedehnten Gletschervorfelder besiedeln, bevor dies wegen der Bewaldung nicht mehr für alle Arten möglich war. 4000 Jahre später breiteten sich in tieferen Lagen Wälder aus, welche für viele lichtliebende Arten unüberwindbare Hindernisse bildeten.

«Gletschervorfelder»

Die Immergrüne Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) ist aus Nordamerika eingewandert.

Herkunftsgebiete heutiger Alpenpflanzen

| Steppengebiete Osteuropas und Zentral- und Ostasiens | Enzian- und Rhododendron-Arten, Edelweiß (Leontopodium alpinum) |

| Aus Nordamerika (via Asien, über die Landbrücke an der Stelle der heutigen Bering-Straße) | Arnika (Arnica montana), Immergrüne Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) |

| Mittelmeerraum | Narzissen und Krokus-Arten, Federgräser |

| Skandinavien | Gletscher-Hahnenfuß (Ranunculus glacialis), Frauenmantel-Arten (Alchemilla Agg.) |

Arnika (Arnica montana)

Die Gattung der Enziane ist in den Alpen mit mehreren Arten vertreten.

Krokusse können dank Reserven in den Zwiebeln gleich nach der Schneeschmelze blühen.

15 % aller Alpenpflanzen sind endemisch; d. h. sie wachsen nur in den Alpen.

Beobachtungstipp

Schauen Sie sich in der «Natur-erleben»-App oder einem Bestimmungsbuch die im Text erwähnten Pflanzen an und versuchen Sie diese auf Ihrer nächsten Bergwanderungen zu finden.

Fragen

| › | Welche Eigenschaften haben Steppen- und Alpenpflanzen gemeinsam? |

| › | Wann wuchsen Palmen im Alpenraum? |

| › | Was sind Nunatakker? |

| › | Wann ist eine Pflanze ein Glazialrelikt? |

| › | Welche Alpenpflanze mit gelben Blüten stammt aus Nordamerika? |

| › | Woher stammt das Edelweiß? |

Antworten