Читать книгу Blinder Spiegel - Salih Jamal - Страница 5

Оглавление1

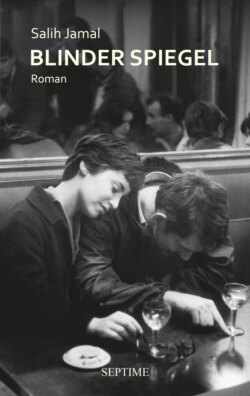

Grüne Augen sind die seltensten der Welt, und man sagt, dass sie auch die schönsten sind. In ihren schimmerte hinter dem Grün ein leuchtendes Rotgold, und um das Schwarz der Pupillen stand ein brennender Kreis, der wenn sie mich lange und tief anblickte, flimmernd zitterte. Dann war es mir so, als stünde ich allein am Rande der Welt.

Mein Name ist Lui, und das ist die Geschichte von Elle und mir. Ich sitze vor weißem Papier. Nichts will ich verschweigen. Nichts soll in den Nebelschleiern der Zeit verschwinden.

Ich sah sie das erste Mal an einem der letzten Tage im April bei der Metro Rambuteau an der Rue Beaubourg, und ohne zu wissen, wer sie war, schien es mir für einen Augenblick, als würde ich sie erkennen. Sie ging in eine Bar, in der sich die Menschen kurz vor der Arbeit einen Kaffee und ein schnelles Croissant holen, bevor sie in ihren Tagen verschwinden. Eine Frau in einem gelben, knielangen Mantel, hochgesteckten Haaren und roten Stiefeln. Keine Handtasche. Sie kam mir entgegen, schritt über das Trottoir in Richtung des kleinen Cafés, und mein Blick band sich an sie, an ihren Gang. Bis ich sie hinter der weinroten Tür mit den Scheiben aus milchigem Glas wieder verlor, und ich fühlte einen ersten heiligen Schmerz, der Preis jedes Glücks?

Ich erinnere mich, wie ich aus dem Fenster auf das kleine Lokal, das gegenüber meiner Wohnung liegt, blicke. Ich schaue aus dem vierten Stock hinunter, als suchte ich sie. Es ist noch sehr früh. Ich hatte wie immer keinen langen Schlaf gefunden. Nur kurz fielen mir die Augen zu, und nach traumloser Zeit wachte ich wieder auf. Ich mag die Lautlosigkeit der Zwitterstunden am Ende der Nacht. Mit dumpfem Geschmack im Mund beobachte ich das Draußen. Das sich hebende Licht des neuen Morgens, der wie eine schlafende Schöne noch gleichmäßig atmet. Nicht mehr lange, und die Stadt würde vom Lärm und der Rastlosigkeit der Straße ruppig und rüde geweckt werden.

Meine Wohnung in dem Haus gegenüber der Bar mit der roten Tür ist eigentlich eine Kammer. Ich habe sie von einem jungen Kollegen übernommen, als dieser zu einer neuen Stelle in eine andere Stadt wechselte. Es gibt nur dieses eine Zimmer. Eine hölzerne Treppe nach oben. Der Raum mit schäbigen Tapeten. Ein Tisch zum Schreiben und eine alte Hollywoodschaukel aus einem rostigen Gestell. Ich wollte irgendwann etwas Richtiges finden. Was Besseres. Eine Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer. Gerne mit Balkon oder sogar einer Terrasse. Vielleicht zur Nordseite ausgerichtet, damit die Sonne am Mittag nicht so brennt. Am liebsten schön »lauschig« oder »verwunschen«, so wie es unterhalb der Hochglanzbilder in den Wohn- und Gartenzeitschriften beschrieben wird. Illustriertes Papier für die, die nichts Besseres wissen, als mit ihren Mini Coopern oder in ihren Vuittontaschen Kleinigkeiten oder auf antik gemachten Sperrmüll zu überteuerten Preisen in ihre Altbauwohnungen zu bringen, um dann dort das ganze Zeug neben ihren glänzenden Espressomaschinen wie erlesenes Hochwertiges aussehen zu lassen. Drüben im Marais oder in Belleville wimmelt es nur so von diesen unbezahlbaren Wohnträumen mit hohen Decken und Stuck aus überspachtelten Styroporattrappen. Bald wird in den Häusern mit den hohen Fenstern, den schönen Fassaden und den sauber abgezogenen Holzdielenböden auch die letzte Kammer aufs Feinste renoviert sein. In Straßen mit Baumbestand und alten Gaslaternen, die von einem Anwohnerverein gegen die Stadt verteidigt werden. Überall gibt es Kindergärten mit sonderlichen und niedlichen Namen, und in jeder Straße finden sich kleine Cafés mit fair gehandeltem Zeug sowie Geschäfte mit ebensolchen »verwunschenen« oder auch »lauschigen« Accessoires-Kram. Kürmel zu Höchstpreisen. Was heißt schon lauschig oder verwunschen? Ich misstraue allen Adjektiven. Grundsätzlich. Dennoch war ich froh darüber, nicht wie so oft in einem billigen Plastikhotel außerhalb an einer Schnellstraße leben zu müssen.

Meine Gedanken schweben weiter und ich sehe mich, wie ich mit einem ersten Kaffee in der Hand das Fenster öffne, um ein wenig von dem Wind abzubekommen, der über die aufziehende Morgenröte des sanft glasierten Himmels weht. Ich sehe die fasrigen und federartigen Sommerwolken und fühle die Brisen in den Schluchten der Häuser, die um die Ecken bis durch mein Zimmer wirbeln. Ich höre das Gezwitscher der Vögel, die keine Schwere kennen, frei und ohne Mühe in der Luft gleiten und alles, was unter ihnen ist, überwinden. Jetzt ist es noch kühl, doch bald wird es wieder so heiß werden, dass dünne und verbrauchte Luft die Menschen nach unten drückt. Nach der Hitze kommen die Gewitter, und draußen ist nur noch eine dunkle, graue und neblige Masse. Ohne oben und ohne unten. Ohne nah und ohne fern.

Die Gehsteige sind noch leer, und über die Treppe der U-Bahnstation tröpfeln nur zaghaft die Menschen auf die Fußwege. Die Wagen der Stadtreinigung spritzen die Straßen, verschwommenes Öl spiegelt sich in den Fenstern der Häuser. Müllmänner wuchten die vollen Tonnen gleichgültig an die eisernen Presslufthaken des riesigen Schlunds hinten an dem grünen Laster, der ächzend pfeift, wenn die gestaute Luft der Hydraulik wieder freigegeben wird, während das stinkende, schwarze Maul den Unrat fortwährend kaut und schluckt. Die Müllmänner da draußen stellen sich dem Kampf. Jederzeit bereit, dem Leben zu trotzen. Wenn es dich packt und an die Wand wirft, dir deinen Mund zudrückt, bis du nicht mehr atmen kannst, und dir dann mit Gewalt unter den Rock fasst und sich nimmt, was es verlangt.

Zurück in der Realität gibt es keinen Kaffee und um mich herum ist überall das gleiche nackte Grau. An den Wänden, den Decken, der Mauer und sogar in den Gesichtern. Sie haben mir zwei Stifte und etwas weißes Papier gebracht. Ich denke an sie. Ich schreibe unsere Geschichte auf. Weil ich nichts anderes machen kann. Ich schreibe gegen die Stille und die Verzweiflung an.

Wir tranken Wein am Nachmittag, kochten Spaghetti mit roter Soße, bis wir gleichzeitig hungrig und satt waren. Alles, was hinter uns lag, war in einem unbemerkten Moment zurück auf Null gestellt. Es gab keine Zeit mehr davor. Wir nahmen dem Immer die Last und besaßen fortan das Jetzt. Das war alles, was wir hatten, und das Alles, das waren wir. Nur wenige Wochen im Sommer. Wir naschten an uns und von der Welt.

Hier an meinem Tisch, vor den leeren Seiten, fange ich an zu verstehen, dass es nicht das war, was uns für eine Zeitlang aneinander band. Es war die Traurigkeit. Jetzt, nachdem es vorbei ist, weiß ich aber auch, dass sie es gewesen ist, die uns voneinander getrennt hat. Weil wir unser Vorleben aus früheren Zeiten nicht in unser kurzes Hier und Jetzt hineinlassen konnten. Es gelang uns nicht. Alle Gegenwart ohne die Gewichte der Vergangenheit ist so leicht und betörend wie ein Gas. Und doch ist sie ohne das Gestern zerbrechlich wie Glas.

Heute hat die Zeit wieder ein Damals, und das Danach und das Immer sind nicht mehr jetzt, und das Jetzt, das ist nicht mehr alles. Ich sehe sie in meinen Träumen. Und wer weiß schon, wohin man geht, wenn man gegangen ist.

Ich habe wieder Angst vor der Schwere der Zeit, meiner beklemmenden existenziellen Verlassenheit, die hier, wo ich jetzt bin, ins Unermessliche ausufert. Ich muss mich beeilen, alles schnell aufschreiben, bevor sie zu einer blassen Erinnerung wird, die immer weiter zuziehen will, so wie das Unendliche des Himmels an neblig grauen Tagen. Ohne Horizont, der Linie, die Äther und Erde trennt.

Damals, an unserem ersten Tag, folgte ich ihr in diese Bar. Ich bin nicht der, der auf Frauen zugeht. Aber etwas rief mich, und ich nahm nicht wie sonst die Treppen der Metro. Vor den Stufen stand eine Pfadfindergruppe. Sechs oder acht Kinder mit farbigen Halstüchern, im Alter von vielleicht zwölf. Ich würde zu spät zur Arbeit kommen. Wenn ich Frühschicht hatte, nahm ich immer den Zug um zwanzig vor sieben, um pünktlich im Turm, draußen am Flughafen, zu sein. Ich bin Fluglotse und verbringe meine Stunden vor schwarzen Bildschirmen mit grünen Punkten. Jeder von ihnen einer mit hundertsechzig Träumen. Manche mit schwerem, andere mit leichtem Gepäck. Den Kaffee trinke ich zu Hause, ich esse nichts, weil ich es mag, hungrig in den Tag zu starten. Es schärft die Sinne. Denn die brauche ich, wenn ich rausgehe. Seit drei Jahren lebe ich in dieser Stadt und ich verlaufe mich noch heute, nehme die falsche Bahn und verliere mich zwischen Häuserschluchten und in Metroschächten. Ich bin ein lausiger Fluglotse, der es nicht schafft, sich im Verkehr zurechtzufinden. Meine Tour zur Arbeit kannte ich jedoch. Jetzt fahre ich nicht mehr dahin. Doch damals, als ich sie sah, würde es eine spätere Bahn sein müssen, weil mich ein Impuls in ihre Richtung lenkte und ich auch die Milchglastüre des Cafés nahm.

Also verpasste ich an jenem Tag meine Linie um zwanzig vor sieben und öffnete die rote Tür des Lokals, in das sie zuvor gegangen war. Es war voll. Der Wirrwarr aus Stimmen mischte sich mit dem Dampf und dem fortwährenden Fauchen und Zischen der mächtigen, chromblitzenden Espressomaschinen zu einer dumpfen Decke aus Klang und Geruch. Geschirr klimperte über die Theke hinweg und die Bedienungen schlugen das nasse, gepresste Kaffeepulver aus den Siebträgern über die Kanten der Mülleimer. Alles befand sich in absurdem Gegensatz zu den Menschen an der Bar, die eine eigene morgendliche Ruhe ausstrahlten, dort tranken und in den frischen Zeitungen lasen oder auf ein kurzes Wort miteinander über ihr Gestern, das Heute oder ein Morgen redeten. Die Pariser Bars in der Frühe sind eine der wenigen Orte, wo die Grenzen nicht zwischen oben und unten verlaufen, sondern nur und ausschließlich vor und hinter dem Tresen. Nicht wie in Londoner Pubs, in denen Banker bei Banker stehen. Ich habe London gehasst, als ich zwei Jahre in Heathrow gearbeitet habe, bis ich auch da meine Zelte abgebrochen habe. Nirgends bin ich irgendwo länger gewesen. Ich habe versucht, mich auf etwas einzulassen. Auf etwas, das mir Zugeständnisse abverlangte. Doch bei einem Kompromiss bekommt man das, was man nicht haben will, und man gibt von dem, was man nicht teilen kann. Also bewegt man sich immer in der Mitte einer Vereinbarung. Einer sich drehenden Scheibe, auf der man schwankend sein Gleichgewicht sucht, bis man an den Rand gedrängt abfällt. Dann blickte ich zurück auf meine seelenlosen und angebundenen Tage, wechselte die Städte, war wieder frei. Ich bin in Marseille, Frankfurt, London gewesen, und jetzt arbeite ich in Orly. Ich bin ein Nomade, unfähig zur Sesshaftigkeit. Zu schnell werde ich satt, und ich leide gleichzeitig an furchtbarem Hunger. Ich ducke mich weg. Immer. Ich meide Konzession und Konflikt und verschwinde. Weil ich keinen anderen Weg als den des Fortgehens für mich sehen kann. Dafür nehme ich all das scheußliche Alleinsein auf mich. Denn die größtmögliche Freiheit führt unausweichlich in die enge Zelle der Einsamkeit. Es scheint, als müsse fortwährend etwas in mir zerrinnen, als würde ich einfach so durch mich selbst rieseln. Dann drehe ich das Stundenglas wieder um. Zurück auf Start und die erste Stunde. Prall gefüllt für eine neue Fahrt. An neue Orte zu neuem Leben. Ich finde sowieso nirgends Halt, weil ich mir selbst abhandenkomme und mich in meiner Rastlosigkeit und eben auch im richtigen Leben andauernd verlaufe. Meine Träume fangen an weißen Stränden an und sie enden in dunkler Gegend. Meist auf fürchterlicher Flucht. Längst habe ich aufgehört, ein Zuhause zu suchen, auch wenn es mich manchmal, meist wenn ich betrunken bin, dahin drängt. In der Fremde ist wieder alles möglich und Flughäfen gibt es überall. Ich mag die Lust, die ich dabei empfinde, und vor allem will ich das, was eine unbekannte Stadt mit mir macht. Auch wenn es sich verrückt anhört. Sie bremst meine Ruhelosigkeit, in der ich mich so fühle wie die Welt selbst, die sich fortwährend drehen muss, damit sie zwischen den beiden Polen nicht entgleist.

Ich war schon wieder so weit. Drei Jahre reichen aus. Scheiß auf Hemingway. Paris, ein Fest fürs Leben. So ein Quatsch. Meine Tage waren still. Aber er hatte recht, als er sagte, dass an den wichtigsten Scheidewegen unseres Lebens keine Wegweiser stehen. In meiner Verlorenheit, die mich immerzu fängt und manchmal auch frisst, spürte ich damals, als ich sie in ihrem gelben Mantel sah, wie mich der Atem der Lust rief. Ich hatte Lust. Lust, die mich mutig machte. Ich wollte etwas entdecken. Eine neue Stadt. Ein Leben. Eine Frau. Etwas zu finden, ist wie an den schönsten Küsten fremder Länder zu landen, sie zu erfassen, zu erforschen, zu entdecken und jedes Mal aufs Neue zu erschmecken.

Ja, der Hunger überkam mich. Lust ist ein Gebiet außerhalb von Grenzen und Orientierung, in dem du dich jeden Moment in der Erwartung bewegst, einen vergrabenen Schatz zu finden oder von einem wilden Tier gefressen zu werden. Es ist immer diese Magie. Der kaum beschreibbare, wahnsinnig machende Zauber der Lust. Lust strebt zu den freiesten und leichtesten Momenten. Niemand, der sie nicht sucht. Das mag sich nach niederem Trieb anhören, aber es ist viel mehr als das. Lust ist das, was uns am Leben hält. Lust auf Essen, Schlaf, Zerstreuung, Liebe und Erleichterung. Denn Lust ist immer wieder neu und mit jedem Mal anders. Sie kennt keine Gewohnheit, und doch sucht sie die Wiederholung. Sie ist die Essenz des Wollens. Jeder hat eine andere, seine ganz eigene. Sie beobachtet, kundschaftet aus, erspäht und sie jagt. Lust ist wie der Mensch selbst. Tierisch. Ja, ich trat durch die Tür und hörte das süße Klingeln des Glöckchens der Lust.

Im Lokal schaute ich mich um, konnte sie aber nicht sehen. Die Spiegel hinter der Bar und an den gegenüberliegenden Wänden warfen die Bilder hin und her, sodass es mir schwerfiel, mich zurechtzufinden. Vielleicht war sie hinter mir im Gedränge wieder hinausgegangen? Ich fühlte inmitten der Menge eine absurde Leere, zwang mich an Rücken, Ellbogen, Schultern, Stimmen, Zeitungsgeraschel und dem Duft von Rasierwasser und frischem Parfum vorbei und suchte die Toiletten. Plötzlich wusste ich nicht mehr, was ich hier wollte. Einer mir fremden Frau nachgehen? Einem unbestimmten Gefühl? Einer Lust? Es schien mir mit einem Mal sinnlos und kindisch. Meine kleine Euphorie war erloschen, noch bevor sie sich richtig entfachen konnte.

Ich spürte die Lust und fragte mich, ob das, was uns ruft, auch das ist, was wir suchen. Aber haben wir eine Wahl, wenn wir uns nicht ergeben möchten? Auch wenn wir nach Seifenblasen greifen, im Zwang Windmühlen nachjagen, uns im Kreis drehen oder auf ewig das Kap der guten Hoffnung umsegeln müssen.

Neben der Theke, weiter hinten im Raum, entdeckte ich einen unbeleuchteten Gang mit einer schmalen Treppe nach unten. Ich tastete mich am Geländer hinab, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Jemand kam mir entgegen. Wir drückten uns auf den Stufen aneinander vorbei. Sie war es. Für einen Moment schien es mir, als würden wir kurz verweilen. Aneinandergepresst. Ich fühlte das Weiche an ihr, ich roch sie im Halblicht und spürte ihren Atem in meinem Gesicht. Ein gleichzeitiges, sich widersprechendes Gefühl aus Traum und Substanz. Ohne Orientierung.

Als jeder von uns schon einige Treppenstufen weitergegangen war, drehte sie sich um. Ich sah die Linie, die ihre Gestalt im Schatten des Gegenlichts umriss, und hörte mich sagen: »Sehe ich dich wieder?«

Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich aussprach oder ob ich es nur dachte. Ich weiß auch nicht, ob die Silhouette oben auf den Stufen antwortete oder ob ich mir das einbildete.

»Du findest mich.« Oder: »Du hast mich gefunden.« Vielleicht hörte ich: »Finde mich.«

Dann war sie weg und ich ertastete unten im Dunkeln den Weg zu den Örtlichkeiten. Nichts war eindeutig. Nur eine Lampe flackerte hinter einer Tür, und erst als ich draußen auf der Straße ankam, sah ich im Morgenlicht wieder klarer.

Die Metro war fort und ich überlegte, wieder nach oben in meine Wohnung gegenüber zu gehen, um mich krank zu melden. Für eine Weile stand ich auf der Straße und versuchte, etwas Ordnung in mich zu bringen. Hatte sie mit mir gesprochen? Hatte ich etwas gesagt? Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr löste sich das ohnehin wenig Klare wieder auf, als würde ich in das Spiegelbild eines Sees greifen, um es herauszuholen.

Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als Notfallfahrzeuge mit Sirenen vor der Metrostation stoppten und Sanitäter mit gelben Warnwesten und roten Koffern an mir vorbei nach unten stürzten. Ich trat zur Seite und nur wenige Augenblicke später trafen weitere Rettungskräfte und Polizeiwagen ein. Einige Menschen aus dem Lokal drangen nach draußen, um ihre Neugier zu befrieden. Ich wollte einen Passanten fragen, was vorgefallen sei, doch mit einem Mal erblickte ich den gelben Mantel. Sie erschien auf den Treppen der Metro aus dem Dunkeln im Licht. Umgekehrt wie zuvor auf den Stufen im Keller der Bar, als sie im Hellen verschwand. Sie kam direkt auf mich zu und fragte nach einer Zigarette. Dabei schaute sie mich von unten an und unsere Blicke verhakten sich ineinander. Sie war klein, vielleicht ein wenig größer als eins sechzig. Ich bemerkte ihre langen schwarzen Wimpern und sah zum ersten Mal das flimmernde Zittern im Grün ihrer Augen. Aus meiner Jacke kramte ich eine Packung Gitanes und reichte sie ihr. Während sie hastig an ihrer Zigarette sog, berichtete sie mir, dass unten an den Gleisen ein Kind verunglückt sei. Sie schilderte es mit einem irrationalen Abstand. Fast journalistisch. In kurzen Sätzen. Ihre Stimme war schmal, leicht kehlig und zartklebrig. Ihr Blick verlor sich fern hinter dem Rauch, den sie ausblies.

Es war einer von den Pfadfinderjungen. Sie erzählte von dem lauten, metallischen Quietschen der Bremsen und von den Schreien und der Stille in dem gefrorenem Moment danach. Dann trat sie den noch glimmenden Rest meiner Zigarette mit ihren roten Stiefeln hektisch aus und wir gingen zurück in die Bar, um zur Beruhigung etwas zu bestellen. Ich nahm einen großen Cognac und sie Pastis, den sie fast ohne Wasser trank.

Die Situation war schlimm, es gab etwas, das in uns hineingekrochen war. Vielleicht etwas Uraltes und Böses, das von dem verunglückten Kind aus den dunklen Schächten des Untergrunds zu uns hinübergesprungen war? Heute weiß ich nicht mehr, was und wie. Wir gingen auf die andere Seite zu mir. Wir zogen uns aus und schliefen miteinander. Wir taten uns schwer, sprachen nicht viel, und es fühlte sich an, als wären wir zwei nasse Stücke aus Holz, denen kein Feuer gelang. Ich lag schweigend im Bett, während sie ihre Strümpfe anzog. Wir waren uns in der Nähe so fern. Als sie ging und ich sie fragte, ob ich sie wiedersehen würde, kam sie zurück, nahm mein Gesicht in ihre Hände, küsste mich und sagte leise: »Du hast mich gefunden. Ich danke dir.« Es schien mir, sie würde weinen. Ob ich wirklich Tränen sah, weiß ich nicht mehr. Vielleicht waren ihre Augen nur ein wenig feucht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich gäbe viel für diese Gewissheit. Heute weiß ich, dass der, der mit Gewissheit beginnen will, in Zweifel versinkt, und doch ist es die Gewissheit, nach der all die tiefen Gefühle drängen.

Nachdem sie fort war, machte ich mich bald auf zum Marché Beauvau. Zola hat ihn »Bauch von Paris« genannt. Es war noch früh und jetzt hatte ich doch Hunger. Die Gedanken an das verunglückte Kind und an sie in meiner schäbigen Wohnung verdrängte ich so gut es ging.

Ich meldete mich für den Rest der Woche krank. Den Weg zum Markt kannte ich. Eine halbe Stunde zu Fuß. Nur die Rue Rambuteau immer geradeaus runter und hinter dem Place des Vosges die dritte rechts. Da wo die Bäume stehen, die feiner onduliert sind als so mancher Kopfschmuck der extravaganten Models auf den in Paris reichlich vorhandenen Laufstegen. Dann weiter bis zur Bastille. Ab da wird es kniffelig für meinen Orientierungssinn, aber ich war schon zu oft da. Wer unterwegs zum Mahle ist, der kann nicht irren. Oder, wie ich, sich verlaufen.

Ich mochte diesen Markt und das Gewimmel. Das Bunte der Auslagen mit den unzähligen Obstsorten, die in allen Tönen von Grün, Gelb, Rot, Violett oder Blau saftig und prall daliegen. Das konnte einem das ganze Hirn einfärben. In der alten, kleinen Markthalle wollte ich meiner Nase folgen. Mich wie ein Hund durchschnuppern, mit feuchten Lefzen, hechelnd von hier nach dort laufen, mich durchfressen. Ein oder zwei kleine Pasteten, etwas gegrillten oder gebratenen Fisch, Wein und danach Käse. Vielleicht würde ich an den Ständen bei den Trödlern eine Kleinigkeit zur Zerstreuung finden. Einen Aschenbecher, ein Zigarettenetui oder einen Hut. Und dann ginge ich satt und leicht betrunken zurück, um für ein- oder zwei Stunden zu schlafen und sie in meinem Bettzeug zu riechen. Vielleicht hatte sie ihr Höschen dagelassen und ich würde es in einer Ritze wie zufällig finden. Warum hätte sie das machen sollen? Vielleicht dachte sie sogar, dass ich der schlechteste Liebhaber von Paris sei. Aber weshalb hatte sie bei unserem Abschied geweint? Oder bildete ich mir das alles nur ein?

Dennoch: Es galt als unausgesprochen abgemacht, dass wir uns morgen in dem Café wiedersehen würden. Oder? Hoffen ist Sehnen voller Zweifel.

Ihr Name war Elle. Vielmehr wusste ich nicht. Außer dass sie leise sprach und ihre weiße Haut mit kleinen Muttermalen gesprenkelt war. Hatte sie mehr von mir erwartet? Hätte ich sie vielleicht anders nehmen sollen? Aber es gab keine Anzeichen oder Signale, die sie sendete. Fester oder behutsamer. Sie lag einfach da und wir mühten uns ab. Ich glaube noch nicht einmal, dass sie gekommen ist, obwohl ich meinte, ihr verschlucktes Zucken gefühlt zu haben. Ich war wütend auf sie. Wütend auf mich. Selten lief es so schlecht. Ganz kurz kam sogar der Wunsch auf, aufzuhören, sie zu fragen, was los sei, damit sie aus ihrer Trance aufwachen würde und wir uns vielleicht etwas enthemmten. Wenigstens für ihren eigenen Spaß, für den sie sich doch ausgezogen hatte. Doch dieser Reflex verschwand genauso schnell, wie er plötzlich gekommen war, und irgendwie brachten wir es zu Ende. Dabei wäre ich auch gerne sie nur betrachtend neben ihr gelegen, um zu sehen, wie sich ihr Gesicht im Schein des Lichts veränderte. Sie war so schön. Trotz allem wollte ich sie wiedersehen. Ich ahnte ihre Hitze und spürte das Pochen, und es schien mir, als sei hinter ihrer kalten und weißen Haut ein Hochofen, der innerlich brennend auf einen Abstich und auf das Auslaufen des flüssigen, glühenden Eisens wartete.

In der Markthalle gönnte ich mir gebratenes Hühnchen mit Reis. Ich hatte doch keinen Hunger und ließ mehr als den halben Teller unberührt zurück. Den Nachtisch verkniff ich mir zugunsten eines Glases schweren Rotweins. Bei den Trödlern erwarb ich ein nicht ganz blindes Opernglas aus Messing. Während ich auf dem Rückweg die Straßen entlangschlenderte und durch mein kleines, neues Fernglas in die Fenster der Häuser lugte, wanderte Elle durch meine Gedanken. Ich machte noch einen Stopp in einem Café. Bei einem weiteren Wein schaute ich den Passanten zu, die genau wie ich selbst zu schlendern schienen. Wir passen gut zueinander, das dritte Arrondissement und ich. Etwas nördlich vom überlaufenden Marais, wo die Mengen wie in gleichförmigen, nicht enden wollenden Lavaströmen durch die verwinkelten Gassen fließen. Wie Untote auf der Suche nach dem saftigsten Stück Kultur, um es in süßem Ketchup ertränkt gierig zu vertilgen. Hier, nur wenige Schritte entfernt, wo die kleinen Läden noch Schatzkammern hinter abgeblätterten Fassaden sind, scheint die Zeit unaufgeregt und ein wenig langsamer zu gleiten. Diese fehlenden Sekunden inmitten von Hektik und Hatz sind mir ein wertvoller Besitz.