Читать книгу Der letzte Überlebende - Sam Pivnik - Страница 9

1

Der Garten Eden

ОглавлениеIch erinnere mich an Kleinigkeiten: das Singen der Vögel in den hohen Wäldern, den Geschmack von Blaubeeren, die wild und süß am Wegesrand wuchsen. Und über all dem, unter einem Himmel, der immer blau zu sein schien, der schwere Duft der Kiefern. Ich erinnere mich an holprige Straßen, den Geruch und das Rattern des Busses, der uns dorthin brachte. Achtzig Kilometer durch ein Zauberland, die weiteste Reise meines bisherigen Lebens.

Natürlich war es Sommer, als wir dorthin fuhren. Wir würden dort Ferien machen, wie immer. Und doch ganz anders. Solche Sommer würden nie wieder kommen, höchstens in meinen zärtlichsten Träumen. Sommer, die aus meiner Erinnerung verschwunden sein müssten und sich weigerten zu verblassen. Erinnerungen, die mich in den Jahren danach womöglich bei Verstand hielten. Und ich höre sie alle, die Freunde und Verwandten, die sich versammelten, lachend und nickend, die alten Männer, die an ihren Bärten zupften, die Frauen, die uns umarmten und an uns herumpusselten. Das Kochen. „Da kommt die Verwandtschaft“, hörten wir sie rufen. „Aus Będzin!“ Und in diesen wenigen Wochen war Będzin so weit weg wie der Mond.

Ich sehe immer noch die Tische vor mir, die sich unter dem ländlichen Essen bogen. Butter, fett und gelb. Smetana, die Sahne, die klarer und reiner und reicher schmeckte als alles, was man heutzutage kaufen kann. Käse, der auf der Zunge zerschmolz, aber auch ein wenig Schärfe mitbrachte. Den Käse mit den Löchern, Emmentaler oder Jarlsberg, Schweizer Kuchen. Brot, das himmlisch schmeckte, wenn man es in Sahne tunkte. Kuchen, für die man seinen rechten Arm gegeben hätte. Wir liefen durch die Wälder, meine Brüder und ich, und bekamen wieder Appetit. Nathan war in diesem letzten Sommer schon fast ein Mann. Majer und Wolf versuchten, mit ihm Schritt zu halten. Josek war noch zu klein, um mitzulaufen, er war noch ein kleines Kind, entfernte sich nie weit von meiner Mutter. Wir spielten mit einem Lumpenfußball im hohen Gras, ritten auf den zähen kleinen Ponys der polnischen Ebenen, spritzten uns gegenseitig nass und schwammen in dem kühlen braunen Wasser des Flusses, an dem die Weidenbäume standen.

Morgens, wenn die Sonne träge ins Blau stieg, saßen wir in der Werkstatt meines Onkels im vorderen Teil des kleinen, gelb gestrichenen Hauses am Marktplatz. Er war Schuster, und ich kann immer noch das Leder riechen und das stetige Klappern seiner Nähmaschine hören, wenn er die Stiefel zusammennähte, die unsere Familie seit Generationen herstellte. Hohe, elegante Stiefel in kräftigen Mahagonifarben oder glänzendem Schwarz. Sie wurden von der Armee bestellt oder auf Bestellung für wohlhabende Reiter gefertigt. Mein Onkel war ein gut aussehender junger Mann gewesen – ich erinnere mich an die Fotos. Jetzt war er einer der würdigen älteren Männer in der Stadt und trug auch den entsprechenden Bart. Er besaß einen gewissen Status, und wir Jungen wussten das. Aber wenn er unsere Füße zwischen den Lederresten und funkelnden Nieten ausmaß, dann war das alles vergessen. Er kitzelte uns und tat so, als würde er staunen, wie sehr wir schon wieder gewachsen waren.

Ein anderer Onkel war Metzger und besaß ein schönes Pferd, das seinen Verkaufswagen zog. Manchmal ließ er uns auf dem Tier über den Stadtplatz reiten. Dort stand die riesige Synagoge, die mir immer wie eine Burg vorkam.

Auf der anderen Seite des Platzes erinnerte uns das geschäftige Treiben an zu Hause, aber es war anders. Es waren unsere Leute, wir teilten denselben Glauben und dieselbe Vergangenheit, aber sie waren auch Bewohner eines Zauberlandes. Ich kannte sie, seit ich denken konnte, weil wir sie jeden Sommer sahen. Zuletzt sah ich sie, als ich elf war. Und danach nie wieder.

Der Garten Eden hatte einen Namen: Wodzisław Śląski (Loslau). Der Ort lag achtzig Kilometer von zu Hause entfernt zwischen den Flüssen Oder und Weichsel. Das Wasser, in dem wir als Kinder spielten, gehörte zu einem der Nebenflüsse, die durch Wodzisław Śląski flossen. Die Meteorologen behaupten, der Juli sei der regenreichste Monat dort, aber in meiner Erinnerung ist es ganz anders. Eigentlich schien immer die Sonne – auf die Synagoge, die 1826 erbaut worden war, auf das christliche Kloster, das Herzog Władysław von Oppeln Jahrhunderte zuvor gegründet hatte, und sogar auf die hässlichen Fördertürme der Kohlebergwerke.

Die meisten Menschen haben das Bild von Juden als Stadtbewohner, die durch die Straßen schlurfen und Geschäfte machen. Der berühmteste Jude der englischen Literatur ist Shylock, und er kam aus Venedig, zu Shakespeares Zeit die blühendste Handelsstadt der Welt. Im Übrigen lebten zu dieser Zeit überhaupt keine Juden in England. Aber als ich in Polen aufwuchs, waren Juden überall zu finden – zumindest, bis uns sehr viele Wege versperrt wurden. Die Familie meiner Mutter kam aus Wodzisław Śląski, also vom Land. Eine meiner Tanten hieß Lima Novarsky. Ihr Vorname bedeutet „Blume“, und sie kam bestens mit ihrer Vermieterin aus, einer Christin. Eine andere Tante betrieb eine Mühle. Wodzisław Śląski bekam zwar im Mittelalter unter dem Magdeburger Gesetz das Stadtrecht, aber tatsächlich handelte es sich höchstens um ein Landstädtchen. Alle meine Verwandten in Wodzisław Śląski hielten Tiere: Schafe, Ziegen und Hühner.

Drei oder vier Wochen lang liefen wir jedes Jahr durch das Gras in diesem Garten Eden. Das größte Unglück, das wir uns vorstellen konnten, war das Ende der Ferien, wenn wir wieder nach Hause fahren mussten.

Zu Hause, das war Będzin, eine Stadt an den Ufern des Flusses Przemsza, eines Nebenflusses der Weichsel. Die erste Erwähnung der Stadt in den Geschichtsbüchern liegt lange zurück: 1301 befand sich an dieser Stelle ein Fischerdorf, das etwa fünfzig Jahre später unter dem Magdeburger Gesetz die Stadtrechte verliehen bekam. Beherrscht wurde die Stadtsilhouette von der Burg, die Kasimir der Große bauen ließ. Zunächst stand dort eine hölzerne Festung auf einem Hügel, aber Kasimir ließ sie in Stein neu aufbauen, mit einem Ringgraben und vier Meter dicken und zwölf Meter hohen Mauern. Die Burg stand auf einem Hügel über der Przemsza, um die polnische Grenze gegen die ständig ostwärts drängenden Schlesier zu bewachen. Im Mittelalter gab es Märkte und Messen in der Stadt, sie war ein wichtiger Handelsposten im Süden des Landes, so wichtig, dass die Schlesier und später die Schweden alles taten, um sie niederzubrennen.

Aber mein Leben wurde viel mehr von einem anderen Gebäude in Będzin beeinflusst, mehr als ich überhaupt begriff. Dieses Gebäude gibt es heute nicht mehr: die große Synagoge. Die ersten Juden lebten schon in Będzin, bevor die Synagoge gebaut wurde, seit 1226 bearbeiteten sie das Land und zahlten Steuern an die Kirche. Im 14. Jahrhundert hatten sie sich auf den Handel und aufs Geldverleihen verlegt, das von der Kirche offiziell missbilligt wurde. Unter König Władysław I. bekamen die Juden das Bürgerrecht und den gleichen Status wie die christlichen Einwohner von Będzin, aber allmählich veränderte sich etwas. Im 12. Jahrhundert hatte die allgemeine Botschaft gelautet: „Ihr habt nicht das Recht, als Juden unter uns zu leben.“ Im 16. Jahrhundert hieß es bereits: „Ihr habt nicht das Recht, unter uns zu leben.“ 1538 wurde angeordnet, dass Juden gelbe Hüte tragen mussten, um sie als „anders“ hervorzuheben.

Aber die Juden wurden wohlhabend, und als sich im 19. Jahrhundert neue Wirtschaftszweige entwickelten, kamen auch Kohlebergbau und Metallverarbeitung dazu. Inzwischen gehörte Będzin zu Russland, die Welt hatte sich verändert. Historiker beschreiben Polen als politischen Spielball, der von größeren Ländern herumgeschoben wurde, so wie wir es mit unserem Lumpenfußball in den Gassen taten. Bei der russischen Volkszählung 1897 betrug der jüdische Bevölkerungsanteil in Będzin 51 Prozent. Im Jahr 1921, kurz vor meiner Geburt, waren es bereits 62 Prozent.

Auf dem Hügel unterhalb der Burg gab es schon seit dem 17. Jahrhundert eine Synagoge, aber das Gebäude, an das ich mich erinnere, wurde 1881 erbaut. Es gab noch eine zweite Synagoge, und zur Zeit meines Großvaters waren es mehr als achtzig Bethäuser. Ich wurde also in eine lebendige, wenn auch arme jüdische Gemeinde hineingeboren, und die große Synagoge, die in meinem Geburtsjahr neu aufgebaut worden war, war die einzige in Südpolen, die Juden entworfen und gestaltet hatten. Chaim Hanft war der Architekt – ich sehe heute noch die riesige Haupttür mit den funkelnden Messingbeschlägen vor mir. Von Mosze Apelboin stammt das riesige Fresko an der Ostwand, und Szmul Cygler gestaltete in seinem unnachahmlichen Stil die Westwand. Es handelte sich um Volkskunst, die Kunst jener Menschen, die Będzin zu ihrer Stadt gemacht hatten. Und die Bilder erzählten die Geschichte dieser Menschen. Ich erinnere mich an die Tiere, die in Zweierreihen in Noahs Arche wanderten. Der Schriftsteller Josef Harif beschreibt: Będzin war eine „typische jüdische Stadt mit typischen Juden. Tiefgläubige Juden, die ihren Glauben vom Zeitpunkt ihrer Geburt verinnerlicht hatten, und die ihre Yiddishkeit leben würden, bis der Messias kam.“

Doch selbst in dem Jahrzehnt, in dem ich geboren wurde, war Będzin eine Stadt der Gegensätze. In den Straßen waren die unterschiedlichsten Klänge zu hören, nicht nur der Geist des Rabbi-Gehilfen Abram Kaplan, dessen dröhnende Stimme durch die Gassen um die große Synagoge hallte: „Sha! Sha! – Ruhe! Ruhe!“ Der Dialekt in der Altstadt klang rau und kehlig, ähnlich wie das Deutsch, das in Wien gesprochen wird. In den neueren Vierteln am Fluss sprachen die Neuankömmlinge ein weicheres Polnisch, außerdem Jiddisch und Tschechisch. Będzin war eine Stadt des Wohlstandes – mächtige Geschäftsleute wie die Familie Fürstenberg beschäftigten Hunderte von Angestellten – und zugleich eine Stadt verzweifelter Armut. In dem Winter, als ich zwei Jahre alt geworden war, erfror eine Bettlerin, die man „Verrückte Sara“ nannte, in einer eisigen Nacht auf der Straße.

Die Nicht-Juden waren Katholiken, die ihre Kirche auf dem Hügel erbaut hatten, oder deutsche Schlesier. Sie erinnerten daran, dass Będzin in seiner Geschichte schon zu Preußen, dem russischen Zarenreich und dem Habsburgerreich gehört hatte. Zu Hause sprachen wir Jiddisch, Polnisch, Deutsch und sogar – obwohl es uns seltsam vorkam und wir eigentlich nichts verstanden – ein wenig Englisch. Mein Vater hatte einiges davon in London aufgeschnappt.

Heute braucht man einen Internetzugang, um die Orte zu sehen, an die ich mich erinnere. Die Burgruine ist noch da. Ich erinnere mich an den alten Marktplatz mit den Kühen, Pferden, Hühnern und bunten Ständen. Als ich vier war, wurde der Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert niedergerissen und ein neuer gebaut, mit Flachdach und moderner Einrichtung und in der besten Jugendstiltradition, die zu dieser Zeit ganz Europa beeinflusste. Auf dem Platz des 3. Mai stand eine riesige Jugendstilstatue, eine nackte Frauengestalt mit Flügeln, die nach den Wolken griff. Es gab Straßenbahnen und Busse, Lastwagen und gelegentlich auch einen Personenwagen. Sie erinnerten uns daran, dass das 20. Jahrhundert angebrochen war. Aber daneben trotteten immer noch die kleinen Ponys mit ihren Wägelchen dahin und erinnerten an das alte Będzin, eine Kultur, die uns mit dem Wissen von tausend Jahren anlächelte.

Am besten jedoch erinnere ich mich anhand verblasster Fotos und weniger Gedächtnisfetzen an die Modrzejowska-Straße Nummer 77 und den Hof dort. Hier kam ich am 1. September 1926 zur Welt. Mein ganzes Leben – und das aller anderen Menschen – ist eine Abfolge von Veränderungen, von Vielleicht und Was-wäre-wenn. Eins davon betrifft meine Geburt. Ich hätte auch in London geboren werden können. Dann hätte ich keinen Holocaust erlebt, keine Zerstörung und keinen der Schrecken, die mich manchmal in den Nächten heimsuchen.

Mein Vater war Lejbus Pivnik, geboren im Jahr 1892. Polen gehörte zu dieser Zeit zu Russland, und unter Zar Alexander III. hatte es antijüdische Pogrome gegeben. Systematische, wenn auch sporadische Angriffe, die von der Regierung gedeckt und von den Kosaken und der Polizei ausgeführt wurden. Mein Großvater starb um die Jahrhundertwende an der Cholera, ich weiß nicht mehr genau wann. Daraufhin ging mein Vater nach Westen: nach England. Die genauen Gründe sind unklar, aber wahrscheinlich wollte er eine Zwangsrekrutierung in die Armee des Zaren umgehen, die später in Tannenberg und Galizien verheizt wurde.

Mein Vater hatte schon eine Schwester in London, wo eine für Juden bisher ungekannte Freiheit herrschte, jedenfalls so weit man sich zurückerinnern konnte. Es gab ein jüdisches „Ghetto“ in Whitechapel und Spitalfields. Journalisten wie S. Gelberg und Jack London haben das Leben in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts dort beschrieben: „Koschere Restaurants überall, koschere Metzgerläden dicht an dicht, gerade in den Vierteln, in denen es am wenigsten Hoffnung gab. Sieben davon allein an der Kreuzung Middlesex Street und Wentworth Street … ‚Weiber! Weiber! Leimische Beigel!‘, rufen die Frauen … und wenn die Schatten schon länger werden … beschwören sie immer noch bei ihrem Leben oder der Freundlichkeit des Shem Yisborach (Gottes) für Israel die Qualität ihrer Waren.“

Whitechapel war wohl nur deshalb das berühmteste jüdische Viertel von London geworden, weil Jack the Ripper dort im Jahr 1888 seine Verbrechen begangen hatte. Mein Vater lebte in dem wohlhabenderen und weniger bekannten Stamford Hill. Heute hat Stamford Hill die größte Chassidische Gemeinde in ganz Europa und wird oft die „Quadratmeile der Frömmigkeit“ genannt, weil hier so viele streng orthodoxe Juden auf dem Weg zu oder von ihren Synagogen zu sehen sind. Eine Schule dort hat sich letzthin geweigert, Shakespeares Werke zu behandeln – wegen seiner antisemitischen Ansichten.

Zur Zeit meines Vaters war es noch anders. Stamford Hill war kein Ghetto wie Whitechapel, und London war die größte kosmopolitischste Stadt der Welt. Er passte eigentlich nie so recht dorthin. „Die Straßenpflaster waren nicht koscher“, pflegte er zu sagen, und die ganze Familie wusste dann, was er meinte. So kam es wieder zu einem schicksalhaften Wechsel – einem Was-wäre-wenn –, als mein Vater einen Brief von seiner Mutter Ruchla-Lea erhielt. Ihr anderer Sohn, mein Onkel Moyshe, der Schneider von Szopienice (Schoppinitz) nahe Kattowitz war ihr keine Hilfe, und die alte Dame hatte Mühe, sich in Będzin noch selbst zu versorgen. Nun bat sie meinen Vater, nach Hause zu kommen.

Ich weiß nicht genau, wann das war. Wenn es nach dem Ersten Weltkrieg war, tobten in Russland bereits die Wirren der Revolution, und die Kinder von Będzin mussten nicht mehr für den Zaren beten. Wenn es vor dem Ersten Weltkrieg war, hatte sich die Bedrohung der Zwangsrekrutierung erledigt, denn Będzin war von August 1914 bis zum Waffenstillstand 1918 unter deutscher Besatzung.

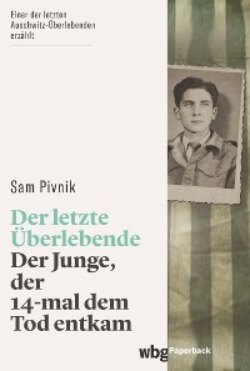

Es gibt ein Foto meines Vaters, das irgendwann kurz nach seiner Rückkehr nach Polen beim Fotografen aufgenommen wurde. Er war ein gut aussehender Mann Anfang zwanzig, mit einem steifen, gestärkten Hemdkragen und auf Hochglanz polierten Schuhen. Er wirkt sehr ernst, wie es seinem Status in der Stadt zur Zeit meiner Geburt angemessen war, aber um seine Lippen spielt trotzdem ein leichtes Lächeln. Manchmal denke ich, er hat auch viel Humor gebraucht, um mich großzuziehen. Seltsam ist nur, dass sein Anzug – das Jackett steht offen, sodass man die Weste und die Uhrkette sieht – zu groß wirkt. Besonders seltsam ist das, weil mein Vater ja Schneider war, sogar Mitglied der Vereinigung der Schneidermeister. Vielleicht entspricht dieser Anzug einfach der damaligen Mode.

Mein Vater heiratete zum ersten Mal kurz nach seiner Rückkehr nach Będzin. Viele Jahre später gab es Gerüchte in der Familie, seine erste Frau sei bei der Geburt der Tochter Hendla gestorben, aber das stimmt nicht. Sie müssen sich irgendwann getrennt haben, denn ich erinnere mich an diese Frau. Wir hatten zwar nichts weiter mit ihr zu tun, aber ich wusste, wer sie war. So ist das in frommen orthodoxen Familien. Vermutlich gab es irgendeinen Skandal, und danach sprach man nicht mehr von ihr. Meine Großmutter Ruchla-Lea, die mit uns in der Modrzejowska-Straße 77 lebte, war die Quelle solcher Geschichten, aber sie erzählte sie in aller Ruhe, fast nebenbei, als Gutenachtgeschichten bei Kerzenlicht. Hendla, die Tochter meines Vaters, lebte bei uns. Sie war wohl fünf Jahre älter als ich. Und ihre Mutter besuchte ihre eigene Schwester in unserer Nachbarschaft und sprach dann auch mit Hendla. Ich glaube, sie heiratete einen Ladenbesitzer in einer Nachbarstadt, aber meine Erinnerung daran ist sehr vage, sie ist nur noch einer der vielen Schatten aus meiner Vergangenheit.

Meine Mutter hieß Fajgla. Sie war eine freundliche Frau und immer für mich da, wie man heute so sagt. Sie war eine gute Mutter, wie die meisten jüdischen Mütter. Damals war mir das nicht klar, aber ich war wohl ihr Lieblingskind. Oder vielleicht musste sie einfach nur mehr Zeit und Energie dafür aufbringen, mich zu verteidigen, so wie ich war. Kann sein. Sie trug manchmal den sheitel, aber sie war nicht so religiös wie mein Vater. Nathan war ihr ältester Sohn, zwei Jahre älter als ich. Uns verband eine Art Hassliebe, wie es bei fast gleich alten Brüdern oft der Fall ist. Wir hatten ein sehr unterschiedliches Temperament und haben uns gestritten, solange wir beide lebten. Ob ich ihn trotzdem irgendwie geliebt habe? Natürlich, er war ja mein Bruder. Und Blut ist dicker als Wasser, gerade auch in jüdischen Gemeinschaften.

Wenn ich nur wenig über meine anderen Geschwister erzähle, dann weil ich sie eigentlich nie richtig kennengelernt habe. Hendla war reizend, freundlich und intelligent. Sie war nie die große Schwester, die alles bestimmen wollte, weil sie wusste, dass das nicht funktionieren würde. Chana war ebenfalls sehr hübsch – ich war sechs Jahre alt, als sie geboren wurde. Dann gab es noch meine Brüder Majer, der drei Jahre jünger war, Wolf, der 1935 geboren wurde, und Josek, Jahrgang 1938. So sah unsere Familie aus: Großmutter Ruchla-Lea, Vater Lejbus, Mutter Fajgla und wir Kinder.

Man könnte vielleicht sagen, dass die Pivniks in den Dreißigerjahren die soziale Leiter hinaufstiegen. Wir hatten ein Radio und abonnierten eine Zeitung. Vaters Zeitung war jiddisch, Mutter und Hendla lasen auch noch eine polnische. Meine Großväter auf beiden Seiten waren Hausierer gewesen, Männer, die stundenlang durch die Straßen zogen, immer hinter ihren Pferdekarren her, und häufig ohne jeden Erfolg. Einer starb an der Cholera, der andere ertrank in einer dunklen Nacht auf dem Heimweg von einem Bauernhof. Er nahm eine Abkürzung, verirrte sich und fiel in den Fluss. Er wurde dreiundfünfzig Jahre alt. Mein Vater war dann schon Schneider, hatte also einen respektablen Beruf, der uns einen Handwerkerstatus verlieh. Seine Werkstatt mit den Stoffballen, Garnspulen und riesigen schweren Scheren ist heute kaum noch zu erkennen. Sie befand sich auf der anderen Seite des gepflasterten Hofs in der Nummer 77. Er arbeitete sechs Tage die Woche, fertigte Anzüge, Jagdjacken und Röcke. Mein Onkel Moyshe in Szopienice mit seinen buschigen Augenbrauen und den funkelnden Augen hatte sich auf Uniformen für Beamte spezialisiert. Damals trug jeder in Polen eine Uniform – Postbeamte, Bahnbeamte, Polizeibeamte, Feuerwehrleute. Selbst Armeeangehörige und Offiziere kamen mit Bestellungen: Paradeuniformen oder ganze Ausstattungen für den Dienst in der stolzesten Armee Europas. Ihre Geschichte reichte schließlich bis zu Marschall Poniatowski und die Lanzenreiter an der Weichsel zurück.

Ich höre immer noch das Summen aus der Werkstatt meines Vaters. Mutter, Hendla und Nathan arbeiteten dort mit, und auch ich, wenn die Nachfrage groß war oder mein Vater zu einem Gespräch mit dem Rabbi gegangen war. Wir besaßen nur eine Nähmaschine, die andere mussten wir verkaufen, um die Kosten für das Sanatorium aufzubringen, in dem ich wegen meiner Lunge eine Weile gelegen hatte. Nathan hatte auch noch eine andere Arbeitsstelle, aber wann immer er konnte, ratterte er mit seinem schicken Fahrrad durch die Stadt und lieferte die Waren meines Vaters aus. Ich erinnere mich auch noch an die Wohnungen, in denen wir lebten, und an den Hof, in dem sich schon vor meiner Geburt eine kleine Gemeinschaft entwickelt hatte. Die Häuser hatten sogenannte französische Dächer, und unsere Wohnung verfügte über zwei geräumige Zimmer und eine Küche. Ich schlief mit Nathan zusammen in einem Bett, und unsere Eltern teilten ihr Bett mit den kleineren Jungen. In dem anderen Zimmer, genauer gesagt, der Küche, schliefen Hendla und Chana sowie meine Großmutter Ruchla-Lea. Nach heutigen Standards war es ziemlich eng, aber irgendwie bereitete es uns auch auf das vor, was später kam.

Wir hatten eine gewisse „Aufwärtsmobilität“, wie man es heute nennen würde, aber wir hätten uns nie leisten können, die Wohnung zu kaufen. Vater hatte sie von Herrn Rojecki gemietet, einem nicht jüdischen Polen, der im ersten Stock über dem Torbogen wohnte, der sich zum Hof öffnete. Dort lebte er mit seiner Frau und einem unverheirateten Bruder. Er hatte keine Kinder, aber zwei kleine Hunde. Ich weiß nicht, welche Rasse das war, aber sie schienen immer zu frieren, denn sie zitterten mit ihrem kurzen Fell in den harten polnischen Wintern.

Herr Rojecki war ein sehr großer, dicker Mann, jedenfalls in meinen Kinderaugen. Er war katholisch und Mitglied einer rechten politischen Gruppe in der Stadt, wie ich heute weiß. Trotzdem war er freundlich zu allen Juden und beschützte seine Mieter rund um den Hof energisch. Und er entfachte in Nathan und mir eine neue Leidenschaft: Auf dem Dachboden über seiner Wohnung befand sich ein Taubennest, und Rojecki gestattete uns, dort einen Taubenschlag zu bauen. Es war etwas Besonderes mit den Tauben – ihre Federn sind so weich, wenn man sie streichelt, und ihr sanftes Gurren klingt irgendwie tröstlich.

Im Erdgeschoss war ein Lebensmittelladen, erinnere ich mich, und Vater stellte in einem der Schaufenster seine Waren aus. Ein anderer Laden im Hof verkaufte Sackleinen, und gegenüber lagen die Räume des Pferdehändlers Piekowski. Manchmal verkaufte er Pferde an die Artillerieeinheit, die in der Stadt stationiert war. Er stellte auch Stahlseile für die Industrie her.

Heute würde man in Bezug auf unseren Hof wohl von einer blühenden Heimarbeit sprechen. Es ging dort sehr geschäftig zu, überall gab es Kohlenkeller und jede Menge Kinder. Alle außer Rojecki hatten Kinder, und ich spielte mit ihnen Murmeln und Fußball, wir sprangen in die Pfützen und schlitterten auf dem Eis. Drei oder vier Häuser weiter gab es eine Gastwirtschaft, in der Essen, Erbsen und Bohnen und auch Bier verkauft wurden. In dieser Gemeinschaft kannte jeder jeden. Wir hatten denselben Glauben und alle gleichermaßen zu kämpfen, um die schwierigen ökonomischen Bedingungen der Dreißigerjahre zu meistern. Armut lauerte überall. In der Gastwirtschaft wurde angeschrieben, und die Stammgäste bezahlten, wenn sie konnten. An Samstagen gingen sie allerdings nie dorthin.

Im Rückblick kann ich sagen, dass drei Faktoren meine Kindheit in Będzin bestimmten: Zum einen die Familie, die ich, wie alle anderen, für selbstverständlich hielt, bis es zu spät war, um ihre Bedeutung zu genießen. Dann die Religion, und der dritte war die Bildung.

Früher, vor meiner Zeit, gingen Religion und Bildung Hand in Hand. Neben der großen Synagoge stand die Akademie, das Lehrhaus, das 1859 gebaut worden war, damit die Frommen jeden Tag kommen konnten, um zu lernen und zu beten. Im jüdischen Glauben gibt es Gebete für jede Minute des Tages auf der Grundlage der Davidpsalmen. Wenn ich von der Schule kam, sagte mein Vater immer: „Setz dich, wir wollen zusammen beten.“ Zur Zeit meines Großvaters war Reb Abram Litwik der Vorsteher der Schneider gewesen. Er hatte für sie in der Akademie Psalmen rezitiert: „Selig, wer in deinem Hause leben darf …“ Er ging immer als Letzter.

Damals lernten alle Jungen ab einem Alter von vier Jahren in der heder, einer Art religiöser Grundschule, wo sie mit „dem Buch“ vertraut gemacht wurden, den Lehren des Talmud und der Thora. Alle Texte mussten auswendig gelernt werden, und wehe dem Jungen, der nicht gut lernte. Als ich so weit war, hatte sich das alles etwas entspannt, zum Teil, weil in den Dreißigerjahren weniger Juden in Będzin lebten, zum anderen wegen eines charismatischen Lehrers namens Yoshua Rapaport. Er kam aus Warschau und war einer der inspirierendsten Lehrer seiner Generation. Wir stellten damals unsere Lehrer nicht infrage. Das galt für alle Kinder, ob sie jüdisch waren oder nicht. Herrn Rapaport konnte ich eigentlich nicht leiden. Er war der Direktor meiner Schule und wirkte immer sehr hochmütig – ich fürchtete mich ein wenig vor ihm. Dummköpfe waren sicher nicht sein Fall, aber er eröffnete uns allen Möglichkeiten der Bildung. Da er selbst ein eifriger Sportler war, setzte er Ballspiele auf den Lehrplan. Und er gründete das erste Orchester unserer Stadt.

Meine Schule war in etwa das, was man heute eine staatliche Grundschule nennen würde. Morgens sangen wir, dann gab es stundenlang Unterricht in Fächern wie Geografie und Mathematik, Metallarbeit und Holzarbeit. Die Unterrichtssprache war Polnisch, unsere Lehrer waren Christen. Meine Lehrerin in der dritten Klasse, der letzten Klasse, die ich besuchte, hieß Katschinska. Wir trugen eine Schuluniform, dunkelblau mit einem grünen Streifen an den Hosenbeinen, und dazu kleine runde Mützen mit grünem Besatz. Die Lehrer inspizierten uns, da sie wie viele Generationen vor ihnen der Meinung waren, dass Reinlichkeit gleich nach der Göttlichkeit kam. Sie schauten nach unseren Ohren und Hälsen und sorgten dafür, dass unsere weißen Hemdkragen steif gestärkt waren. In der Schule trugen wir Hausschuhe, denn das Gebäude war neu und hatte eine Zentralheizung und blitzblank gebohnerte Böden. Auf solchen Böden konnte man nicht mit Straßenstiefeln herumlaufen. Mir gefiel am besten das Gärtnern. Das Fach hatte einen anderen, hochtrabenderen Namen, aber letzten Endes war es eben Gärtnern. Jede Klasse hatte ein eigenes Beet, und wir bauten um die Wette Blumen, Tomaten und Rettiche an. Ich mochte die Erde, die frische Luft, die Sonne. Tafeln und Kreide und Fragen und Antworten waren weniger mein Fall. Natürlich sollte die Schule echte Männer aus uns machen. Aber am Ende kam es dann doch so, dass eine ganz andere Institution das erledigte. Eine Institution, die sich Herr Rapaport und Fräulein Katschinska niemals hätten vorstellen können.

Mittags gingen wir alle nach Hause, ich also in den Hof Nummer 77. Manchmal nutzten wir die Gelegenheit für ein bisschen verbotenen Fußball in einer Gasse. Heute denke ich, das waren meine wichtigsten „Sozialkontakte“. Mein Vater achtete sehr auf meine Bildung und fragte mich ab, was ich gelernt hatte. Aber sei wahres Interesse galt dem Nachmittagsunterricht. Der wurde auf Hebräisch gehalten und umfasste religiöse Unterweisung, und er fand nicht in der Schule oder der Synagoge statt, sondern in Privathäusern. In jeder Klasse waren fünfundzwanzig Jungen, und der Lehrer und sein Gehilfe unterrichteten uns in den Geheimnissen unseres Glaubens. Vater fragte mich jeden Samstag ab, und wenn ich zögerte oder etwas nicht wusste, dann bekam ich seine Hand oder gar seinen Gürtel zu spüren.

Ich sehe meinen Vater noch vor mir – einen achtsamen, sehr genauen kleinen Mann mit ordentlich gestutztem Bart. Er spielte mit uns weder Fußball noch Murmeln, aber das heißt nicht, dass er kein guter Vater war. Denn er war ein guter Vater. Die Zeiten haben sich geändert. „Wer die Rute schont, verdirbt das Kind“, lautete eine Maxime seiner Generation überall in Europa. Und ich erinnere mich, dass ich staunend auf dem Boden saß, wenn er uns die Geschichten von Noah und der großen Flut erzählte, von Joshua und der Eroberung Jerichos und von der Geschichte eines stolzen Volkes, das Gott auserwählt hatte. Meine Mutter und Hendla halfen mir bei den Hausaufgaben, und die einzigen Bücher, an die ich mich bei uns zu Hause erinnere, hatten religiöse Inhalte.

Manchmal denke ich traurig, dass ich wohl einfach nur ein unartiger Junge war. Ich ging ins Kino – es gab drei Kinos in Będzin – und liebte Cowboyfilme und Tarzan mit Johnny Weissmüller, wie er sich mit lautem Schrei durch den Dschungel schwang. Das war so weit ganz in Ordnung und allgemein akzeptiert, aber es gingen auch Fensterscheiben zu Bruch, wenn wir Fußball spielten, oder wir klauten Obst aus dem Garten von Herrn Rojecki. Ich erinnere mich an eine Dame mit einem großen, ulkigen Hut. Wenn man ein kleiner Junge ist und es schneit, und da kommt eine Dame mit einem ulkigen Hut … na ja, sie wurde zur Zielscheibe für unsere Schneebälle. Heute tut es mir leid.

Ich hatte Schlittschuhe mit Stahlkufen, und manchmal jagten wir den Wagen (keine große Herausforderung) oder Straßenbahnen (das war lebensgefährlich, einer von uns büßte dabei einen Arm ein) nach. Mehr als einmal war die Polizei hinter uns her. Wer weiß, heutzutage würde man mir vielleicht eine offizielle Verwarnung aufbrummen.

Wenn ich erwischt wurde, bekam ich den Gürtel meines Vaters zu spüren. So war das eben. Meine Mutter griff manchmal ein, wie Mütter es nun mal tun, um die Schläge abzumildern. Sie hätte sie wohl auf sich genommen, wenn das möglich gewesen wäre. Wann immer es ein Problem – mit meinem Benehmen oder sonst – gab, zog mein Vater die Bibel zurate. Er hatte einen guten Ruf in unserer Gemeinde, Menschen in Schwierigkeiten wandten sich an ihn, und er redete stundenlang mit ihnen. Dabei saß er im Schneidersitz in seiner Werkstatt und nähte eifrig weiter. Wenn er selbst keine Antwort parat hatte, ging er zum Rabbi oder verbrachte einige Zeit im stibl, dem Gebetsraum.

Ich muss etwa elf Jahre alt gewesen sein, als Hendla uns eröffnete, dass sie nach Palästina auswandern wollte. Jahrhundertelang hatten sich die Juden in der Diaspora nach dem gelobten Land gesehnt, nach Kanaan, dem Land, in dem Milch und Honig flossen, wie uns die Bibel lehrt. Dieses Heimatland der Juden war Palästina, von Arabern bewohnt und von den Briten verwaltet, dem immer noch mächtigsten Empire der Welt. Junge Juden und Jüdinnen wollten dorthin auswandern und einen jüdischen Staat gründen, und wie in allen jüdischen Gemeinden gab es auch in Będzin Jugendklubs und Organisationen jeder politischen Couleur. Hendla hatte sich einer solchen Gruppe angeschlossen, die Gordonia hieß. Auch Nathan war dort Mitglied. Sie trugen blaue Schals mit einem besonderen Ring, sprachen über Palästina und lernten Hebräisch. Es hieß, man brauche ein Jahr Vorbereitung, bevor es losgehen konnte, und diese Zeit der Vorbereitung wurde Hachschara genannt. Die eigentliche Emigration, die Tausende Juden inzwischen nach Palästina geführt hatte, wurde Alijah genannt. Aber Landwirtschaft? In der Wüste? Meine Eltern waren nicht sehr begeistert, außerdem fürchteten sie wohl, Hendla würde zu viel Kontakt mit Nicht-Juden haben, nicht koscheres Essen zu sich nehmen und womöglich schwanger werden. Ich verstand ihre Bedenken nicht, schließlich hatte ich Hendla noch nie mit einem Jungen gesehen, vielleicht weil ich zu jung für den Jugendklub war. Und im Übrigen spielte Hendla nicht Fußball – oh Wunder! Wir waren einfach nicht auf derselben Wellenlänge. Hendla bekam nie die Chance, nach Palästina zu gehen, obwohl mein Vater immer wieder mit dem Rabbi darüber sprach.

So sah also meine Kindheit aus. Będzin hatte natürlich seine eigenen Probleme. Wenn man die Lokalzeitungen aus den Dreißigerjahren liest, spürt man die Spannungen: Streitigkeiten bei der Generalversammlung der Talmud Thora; Menschen, die sich gegenseitig als Schurken bezeichnen und mit Fäusten drohen. Sogar auf dem Gelände der Synagoge gab es Schlägereien. Ein Kommentar in der Zeitung lautet: „Wir brauchen Frieden in unserer Stadt.“

Aber ich war erst zwölf Jahre alt und wusste von alldem nichts. Für mich standen Fußball und der Schulgarten und der Geruch nach Pferdedung in Nummer 77 im Vordergrund, Herr Rojeckis zitternde kleine Hunde und das Gurren der Tauben. Und ich genoss die Zeit auf heiligem Boden, in Wodzisław Śląski, wo die Familie meiner Mutter lebte. Die Kiefern, den Fluss, das Brot, den Käse. Den Garten Eden.

Aber da gab es noch einen anderen, der eine Idee vom Garten Eden hatte. Ein bayerischer Ex-Gefreiter, der sich kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland einer rechten Organisation angeschlossen hatte. Das einzige Problem bestand darin, dass er seinen Garten Eden in einem anderen Land errichten wollte.

In meinem Land.