Читать книгу La rosa en el viento - Sara Gallardo - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDos vagones de ferrocarril se enganchaban en la estación de Mar del Plata una tarde de sol. El único viajero cumplía veinticinco años. Tenía bigotes a la moda, tan oscuros y tan lustrosos como el barniz que recubría el vagón, recién inaugurado.

Voces de niño, en italiano, subieron al vagón. El viajero cerró los ojos deseando que no fueran parte del viaje. Lo eran. El tren salió.

Tenía en la mano un cuaderno donde escribía su diario, un diario de viaje del que proyectaba extraer su primera novela. Y de ella la gloria.

De la gloria oía hablar desde temprano, y de la justicia, y del honor. Padres juveniles en una buhardilla de París, discusiones entre pinturas, iconos, una abuela amiga de Herzen y de Bakunin: pensaba en ellos con amor y con algo de compasión también, ya que ignoraban de dónde les vendría la gloria: de él.

Entre tanto daba la vuelta al mundo pobremente, enviando notas a un diario de París. Y estaba desconcertado, irritado sin saber por qué.

El idioma italiano fluía como agua, tibia en unas zonas y helada en otras. Las conversaciones de los niños le traían colinas, cipreses.

Los vio, también. Rubios, la misma nota en varios instrumentos. Y como la belleza nos reconcilia de algún modo con algo, estos cráneos delicados, blancos trajes de marinero, daban la impresión de un privilegio al hecho de haberlos podido contemplar.

Escribió en su diario, mitad en ruso mitad en francés: «No sé qué hago en este país». Unas cartas cayeron. Vio su nombre escrito con la letra de su madre, como si ella saltara del cuaderno transmitiendo una alarma. Limpió la tierra, las guardó en el bolsillo.

Una hora después se daba vuelta en el asiento. Es posible que su madre hubiera dado cualquier cosa porque no lo hubiera hecho. Vio los tres niños vestidos de marinero y una criatura que apenas caminaba, todos alrededor de su madre. Ella hablaba. Una voz rica, de ingredientes graves. Una entidad humana comparable a la autocrática entidad del tigre de Bengala recostado en su propia belleza, con una mirada de orgullosa naturalidad, cruel quizá. Vestido blanco, sombrero con el velo alzado, punta de zapato blanco, repartía agua entre los niños.

En las horas que siguieron hizo cosas que había considerado imposibles, como dar conversación a niños desconocidos para lograr informaciones, obligándose al hacerlo a rescatar recuerdos del idioma de años atrás, meses de éxtasis por pueblos y museos.

Sentados frente a él atendieron a sus relatos. Tres fisonomías parecidas, distintas. Bernardo concentrado, Tommaso boca entreabierta, Ludovico sonriente. Él, como dentro del efecto de una droga, percibía la triple, intensa exquisitez resaltando en la impersonalidad del vagón.

¿Ruso?, descubrieron su escritura en el cuaderno. Tres miradas sobre él, un silencio, un misterioso ascenso en sus estimas.

Pudo enterarse: el padre era ingeniero de los ferrocarriles. Desdeñador de ardides, inventó uno.

Con calma —temiendo que los golpes de su corazón se oyeran en todo el tren—, dejó el asiento, caminó hacia ella. Cuando la mirada dejó la vaguedad exterior a la ventanilla para volverse temió que sus piernas echaran a huir llevándoselo. Pero una benevolencia que tomó el lugar del fastidio inicial como una segunda ola corrige el diseño de la primera le dio ánimo para presentarse —un francés tentativo, aceptado—, y con el instinto del animal que muda color para no revelar su real apariencia disimuló la admiración y el arrebato bajo la más vacilante de las cortesías. Era corresponsal de un diario de París; necesitaba información sobre los ferrocarriles; por los niños se había enterado… tal vez su marido…

—Mi marido —dijo la voz que deseaba volver a oír— me ha dejado hace una semana.

Los ojos volvieron reposadamente a la ventana —verdes, transparentes—, un matiz despectivo alteró la curva de los labios. Los brazos en los guantes blancos sostenían a la hija con la condescendencia de los grandes felinos hacia sus cachorros.

Él la contempló; una vergüenza lo fue encegueciendo, hasta que el odio de verse despreciado con esa confidencia barrió todo sentimiento. Si hubiera tenido un puñal la habría asesinado, allí.

—No obstante —volvió hacia él los ojos, se hizo perdonar—, tal vez pudiera indicarle alguna otra persona que le fuera útil. —La perdonó (oh, cómo) mientras la excesivamente cortés actitud seguía ocultándolo como una nube.

En el atardecer el tren se descompuso. Ayudó a los niños, a ella con la hija en brazos, y una montaña de equipaje fue acarreada por empleados del tren hacia el hotel del pueblo.

Estaba cansado de interrogarse, solo en su asiento, con una tarjeta en la mano, estudiando el curioso nombre italiano y húngaro, pensando en esa frase. Toda frase es una fachada. ¿Qué había tras ella? Ningún hombre dejaría a esta mujer por otra. Adulterio, decidió. La imperial, dejando caer una frase, y el marido… Cómo sufrió, entre constelaciones de polvo que ascendían y descendían.

Ahora veía a los niños felicitarse por la partida definitiva de los sirvientes.

Amanecía cuando el tren estuvo arreglado. No había dormido. La invitó a tomar un café al verla pasar con un termo en la mano, oliendo a agua de colonia. Sentada frente a él bebió en silencio. Él preguntó cuándo volvería a Italia. (Había decidido seguirla).

—No pienso volver —dijo ella.

Como un llanto sonó al fondo del patio se levantó sin premura, un roce del vestido blanco, y se fue.

Estrellas en el cielo gigante, la masa del equipaje, una linterna, la niña dormida en brazos de la madre, Ludovico dormido en los de él, frío, tropezar, tal fue la vuelta al tren. Y la misma conclusión: tenía un amante. Si no ¿por qué se queda? Las mismas llamas lo martirizaron. Lo veré en la estación, al llegar.

La estación estaba vacía. Era verano y madrugada. Un mozo aplacaba la tierra de los andenes con una regadera. Las gotas formaban curvas en forma de escamas, y el andén iba pareciendo un dragón plano, decapitado.

Buenos Aires.

A mediodía despertó con sobresalto en la pieza de pensión. Recordó la casa con balcones en cuyo vestíbulo había amontonado el equipaje ayudado por el cochero. Buscando la llave en el bolso ella había levantado los ojos, le alargó la mano —él se inclinó en el mejor estilo petersburgués—, agradeció y entró, los niños alborozados detrás. Quedó mirando la puerta y los balcones.

La puerta y los balcones. Montó guardia hasta que las sombras de cada hora sobre la fachada se le hicieron familiares. La primera mañana vio salir a los niños mayores y volver trayendo comestibles. La imaginó sola, sin sirvientes, en la casa callada.

En esos días la muerte y la Patagonia se le aparecieron juntas.

Ante todo había intentado ubicar el domicilio de Olga Katkova, amiga de su abuela, a donde iban sus cartas y un giro de la revista. La búsqueda lo llevó a un patio en el que veintinueve familias españolas cocinaban, cantaban, lavaban ropa, litigaban y tosían, y de vez en cuando le hacían señal de tener paciencia.

La tuvo. Desde un segundo patio vio irrumpir un tumulto de gentes rubias, un ataúd, el rabino delante. Un español lanzó una pulla; su mujer lo hizo callar. Una niña que iba junto al ataúd y llevaba la nariz como un caramelo de fresa levantó la cara mojada y puso los ojos en los del español.

Después había llegado Olga Katkova y era como si todos los relojes se parasen.

Más despacio no caminaría con los pies atados.

Una viejita que apenas si llegaba al bolsillo de la chaqueta de él, portando un paquete menor que la mano; un ojo se le salía de la órbita, el otro era sagaz. Él se presentó y ella le pidió que se agachara pues no podía levantar la cabeza para mirarlo. Su sombrero olía a moho.

—¡Ya tiene novio, abuela! —le gritó el español, mientras la eternidad planeaba en la demora de la mano rumbo a la llave, a la puerta, etcétera. Por encima de aquella cabeza Andrei pudo ver la habitación de paredes oscuras de humedad, la jaula del canario, las dunas de papel amarillo atado en paquetes. En el tiempo que tardó en dejar el paquetito, levantar los brazos y quitarse el sombrero, él pudo leer todas sus cartas, su artículo sobre China, los comentarios de su familia sobre el artículo —particularmente la abuela, en innumerables hojas azules que se volaron por el cuarto— y el agradecimiento de su madre por un abanico que le anunciaba como regalo, el más bello que había encontrado en Pekín.

Pero ni su familia ni su artículo le parecían de alguna realidad. Veía una cara, una majestad, un sombrero blanco, unos labios.

Habló a Olga Katkova de esta cuestión.

Sentada sobre la cama los pies no le llegaban al suelo. Escuchó a Andrei, instalado en la única silla.

—Ella no es conquistable.

—Pues voy a hacerme rico para ella. ¿Conoce maneras de enriquecerse en estas tierras?

Entonces oyó por primera vez la palabra Patagonia: un amigo ruso se había internado en ella; había vuelto rico; se había tirado al Río de la Plata con una piedra atada a la cintura.

Pero ninguna mujer, dijo Olga Katkova, deja de notar a un joven más atlético, más hermoso que los demás, sobre todo si lleva unos bigotes tan a la moda que mirado desde atrás se le ven asomar. Ni siquiera una diosa. Ni siquiera una viejecilla.

—¿No entraste a comprar chocolate en el almacén de la esquina y te lo comiste parado junto al buzón? Ya ves, yo estaba allí. No pasas desapercibido.

Y le dio tres consejos:

—No busques riqueza. Escribe tus libros. Conquístala (pero no es conquistable).

—¿Qué puede decirme respecto a la Patagonia, Olga Katkova?

—Lo que te puedo decir ya te lo dije. Y puedo darte un nombre para que averigües: Tieck.

Andrei lo anotó.

Al despedirse echó una mirada por el cuarto. Conocía la historia de Olga, amor y huida, Alexis, revolucionario. Ella lo estaba observando.

—Hubo un tiempo en que las flores estaban abiertas —dijo—. Es lo único que importa. Que se abran las flores.

Citaba un poema. Andrei lo conocía. Se despidió besándole la mano. Olga Katkova se ruborizó como una muchacha.

En el palacio Tieck se hizo anunciar como periodista interesado en enviar una nota a París sobre la Patagonia. Vio Rubens y Tintorettos, caminó sobre alfombras de Persia, brillaron picaportes de cristal en su avance hasta una biblioteca en que dominaba el retrato de un viejo.

Era el abuelo del joven médico que se sentó frente a él.

Pálido, sereno, el joven se inclinó para escribir unas cartas de presentación, y por encima de su calvicie Andrei se imaginó abriendo las puertas de un palacio como ese ante la dama del tren.

—Me interesan los buscadores de oro —dijo—. Hay oro ¿verdad?

—Hay oro. Pero más oro son las ovejas —sonrió el joven.

Le dio las cartas. Una para su mayordomo Christopher Morris, otra para un sacerdote salesiano. Bajaron juntos, pues el médico quería hacerle conocer el hospital. Unos hombres cubrían las escalinatas de tiestos con azaleas en flor.

—Damos un baile esta noche —dijo el joven—. Mis padres tendrán mucho gusto si viene.

Guardando la invitación en el bolsillo agradeció: no estaba seguro de no tener un compromiso.

En el artículo sobre Buenos Aires que mandó a su revista había buenas descripciones de un inquilinato, de un palacio y de un hospital más que moderno. Describió también al joven médico inclinado sobre la mendiga que le aferraba el guardapolvo:

—Esta noche me muero, doctorcito, quédese a ayudarme.

No contó, puesto que no lo supo, que el médico había faltado al baile porque pasó la noche ayudando a morir a la mendiga.

Y no lo supo porque él tampoco fue.

Faltó al baile de Tieck, y se perdió un buen relato para su revista, porque se atrevió a tocar el timbre de la casa de los balcones. Ella abrió en persona. Él sintió dos cosas: que no podía moverse, que palidecía.

La fatiga echaba un trazo de sombra bajo los ojos de la dama del tren, que se había peinado con descuido. Avanzaron sorteando el equipaje diseminado por el vestíbulo; pendían ropas infantiles de un baúl, junto al sofá brillaban las zanahorias de un cesto, vivas en la luz de la araña.

Sentada, de pie, en color, a lápiz, de perfil, de frente, los retratos de ella le hablaban de otra vida, que lo lastimaba. Indicó un sillón y se sentó, un poco al sesgo, mirándolo. Él bajó los ojos, se pasó la mano por el bigote. Los levantó. Le dijo que toda su vida estaba a su disposición.

Un fluido de orgullo pareció desalojar el matiz que el cansancio había puesto en su hermosura. Lo paladeó un momento.

—Andrei Nicolaievich —dijo, y lo hundió en una embriaguez casi acongojada por triple golpe, ya que recordaba su nombre, lo decía con su voz, el estilo ruso de nombrar sugería cosmopolitismo—, vuélvase a París.

—Ya sé. Sé que tiene otro amor.

Esta vez la sorprendió: paso de la diversión sobre el mar de la majestad.

—Le doy tiempo —dijo Andrei—. Fíjese, le doy tiempo para dejarlo. Le doy tiempo, ya ve, pero no mucho.

Ella respiró, usó los tonos más graves y afectuosos de su voz:

—Andrei Nicolaievich, buenas noches.

Lo llevó a la puerta, aceptó su besamanos.

—Recuerde lo que le digo —murmuró Andrei—. Además, no sé su nombre. Aquella tarjeta… ¿Cómo la llaman?

—Eleonora.

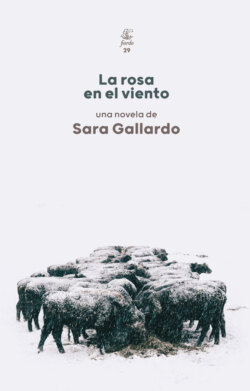

Un territorio de 790.000 kilómetros cuadrados donde el viento es la presencia eterna. Italia y Francia unidas, marrones, desiertas. Y viento, huracán.

A ojo de estrellas, mesetas escalonadas desde el océano hasta los Andes, peldaños que pueden contar dos mil metros. A ojo de hombre, arena voladora, treinta grados bajo cero.

El mayor índice de suicidios, el mayor índice de locura del mundo.

Árboles en cualquier parte copudos aquí son arbustos. Raíces en meandros buscan, retorcidas. Si esto pasa a los árboles qué pasará a las almas.

Broches de zafiro y diamante en una momia, hay manchones de geografía que centellean en aquel territorio: lagos, araucarias, nieves. Ni un pájaro canta en ellos.

Al pie del planeta está el estrecho de Magallanes. Una grafía cruel, de rúbricas marcadas por el espanto. Si es la firma del autor, el vendaval la acompaña con un sarcasmo eterno.

También hay seres felices, que se zambullen en el tumulto de espuma protegidos por masas de sebo. Ballenas, lobos marinos. Removiendo con lentitud de pesadilla tentáculos de cuerno, las centollas dejan la profundidad glacial amontonadas en las redes. En los precipicios el hielo es negro a causa de milenios de polvo congelado. Ríos arrastran hebras de oro. Troncos gigantes caídos, Olimpo de catástrofe, un bosque se ha hecho piedra y la vitalidad del pleistoceno, larvas o insectos, es piedra también sobre ellos. El arrayán que en otras latitudes es un seto aquí es un bosque, y rojo. Almejas grandes como caras de niño, arrugadas como papeles en el cesto, hablan de que hubo mar, y es el desierto. Cada río es como diez.

Patagonia.

En un cuarto de hotel Andrei Nicolaievich Zuboff duerme. No se ha desvestido. El ruido del aire continúa la agitación del mar, hasta aventar su ilusión, hasta dejarle, como borra y eso apenas, la esperanza.

Dormido, postigos zarandeados, botas puestas, lo sostiene el recuerdo de un beso.

Al despertar bajó a un local lleno de voces y de humo, con salamandras encendidas en los rincones. Allí comió durante varias noches, y cada vez pudo ver el mismo cuadro.

A las siete entraba un hombre de ojos casi blancos en una cara rayada. Echaba los guantes y el gorro de orejeras en la silla, se sentaba sobre ellos, desprendía su chaqueta. Una botella de whisky y un vaso eran puestos sobre la mesa por el hostelero. En las horas que seguían se iba tomando el whisky. La cara fruncida se volvía purpúrea, los ojos miraban a la pared. Empezaba a hablar, no en español. Después gritaba. Un solo grito, de miedo o de horror, que sonaba «¡Deinda!» en los oídos de Andrei. Las conversaciones mermaban un instante pero nadie se atrevía a mirarlo. Una vez la botella cayó de la mesa y se hizo trizas.

En su cuarto de postigos que golpeteaban pasó esos días resumiendo ideas. Allí escribió su primera carta a Eleonora, tal vez la más bella. Escribió a Olga Katkova.

Cuando salió a la calle el viento obligaba a la gente a apretarse los gorros. Algunas mujeres o toscas o marchitas caminaban cerca de los muros. Marchó a buscar al sacerdote salesiano en un colegio de ventanas con rejas. Esperándolo, se acercó a leer una placa. Vio, de bronce, la misma efigie que viera pintada en la biblioteca del palacio: «Gustavo Tieck, eterna gratitud por sus beneficios».

El sacerdote era italiano y oírlo fue para Andrei lo más parecido a un oasis que le ocurriera en las últimas semanas. Hablaron de París, de la revista, en una salita adornada con retratos de sacerdotes y efigies de santos. Hablaron del fundador, que había soñado con un territorio de habitantes envueltos en pieles que hablaban una lengua desconocida. Patagonia. Patagones. Visitaron talleres en que jóvenes indígenas trabajaban enseñados por sacerdotes.

Un muchacho con algo de buey fue llamado por el director:

—Este señor viene del otro lado del mar, escribe en los diarios de Europa, quiere contar cosas de la Patagonia. Lo llevarás a ver los sembrados, las curtiembres, la carpintería. Está en el «Estrella». Vayan el martes.

El muchacho inclinó la cabeza. No pareció notar a Andrei.

Antes de salir Andrei quiso saber dónde quedaba la oficina del señor Morris. El sacerdote se la indicó en el viento que le arremolinaba la sotana.

—Otra pregunta. ¿Qué hizo ese hombre Tieck para el colegio?

—Pagó el edificio y los equipos.

A pesar del frío quiso llegarse al mar, más azul que todo mar visto u oído mentar, que se revolvía y estallaba en penachos destripados por el viento rociando un pequeño monumento casi deforme. Vio una figura alegórica chorreante de agua, una placa con un perfil: «A Gustavo Tieck, la ciudad». Con voces de brujas, unas aves marinas se perseguían sobre su cabeza.

Puso una postdata en su carta a Eleonora. «Agrego una lista que hice anoche. ¿Puede hacer algo para aclararla?». Eran cuatro líneas en caracteres rusos; parecían un poema. Debajo venía la traducción:

Eleonora

1) Todavía no sé por qué se fue el marido.

2) Todavía no sé qué papel tiene el hombre que me retó a duelo.

3) Todavía no sé qué siente ella por mí.

¿Soy un cretino?

Desde el local de abajo le llegó el grito del hombre de ojos blancos: «¡Deinda!»; la distancia, modificando los sonidos le hizo oír: «The indians!».

¿Contestó Eleonora a sus cartas? Porque en efecto un señor vestido de blanco, y arrebatado, lo retó a duelo. Olga Katkova consideraba que la culpa era de Andrei, pues ¿con qué derecho le había saltado al cruce viéndolo salir de la casa de los balcones un mediodía, para preguntarle en ruso: «qué le ha dicho ella», y repetirlo en seguida en francés?

El señor, que venía turbado, contestó: «que no, que no», y encrespose para preguntar quién era él. Pero Andrei ya no lo atendía, porque estaba sacando un paquete del bolsillo y se alejó a tirarlo sin más en el agua espesa de una alcantarilla donde se hundió sin un remolino. Era el abanico más hermoso encontrado por él en Pekín, con varillas labradas de nácar, carey y marfil, y una ceremonia de corte pintada sobre papel de oro.

Los padrinos llegaron a verlo a la pensión. Andrei los recibió con cortesía y quiso saber quién era el señor que los enviaba. Le dijeron que el dueño de campos grandes como Inglaterra. No les dijo que no sabía tirar. Tenía un asunto más importante y era los celos. Había luchado con ellos durante horas a causa de las pinturas que colgaban en el salón de Eleonora, los retratos hechos por desconocidos en circunstancias desconocidas. ¿A quién sonreía, muchacha de sombrero oscuro, en los dibujos a pluma que había encima de un escritorio? ¿Dónde estaba, con quién bailó vestida de raso blanco y plumas en el peinado? Y ahora he aquí a este hombre de saltones ojos color té con leche, todo de brin. «Me dijo que no, que no». ¡Pues claro! Y tenía que matarlo.

Sentado a meditar, con las bigoteras apropiadamente anudadas en la nuca, se dijo que la muerte lo había prevenido ya dos veces en un solo día: en el patio de Olga Katkova y en el hospital.

Creyó verla llegar en persona en la alta anciana que se le anunció después.

De armoniosas y muchas arrugas, y triste. Se refirió a una indiscreción, una indiscreción providencial. Su hijo estaba trastornado, dijo, era un buen católico. Venía a suplicarle que desistiera del duelo. Un duelo es la muerte del alma. La excomunión. Temblando, se tapó la cara con las manos.

—¿Desistir, señora? —sonrió Andrei—. No sé manejar un revólver.

—Entonces —dijo la señora poniéndose las manos sobre el corazón— hubiera sido un asesinato. Mi hijo un asesino.

—Y yo un asesinado.

La ironía la hizo recapacitar. Miró con ojos nuevos al joven que tenía delante. Le preguntó dónde estaba su madre. Prometió hablar con el cardenal en persona: él lo haría entrar en razón.

Andrei la acompañó peldaños abajo preparando un agregado para su artículo sobre Buenos Aires. Ella bajó con precaución. La brisa movió su ligero vestido negro.

Otra cosa era el color negro sobre Eleonora, también en una tela tenue.

Era de noche, Andrei había ido a despedirse, las luces estaban encendidas, los niños en piyama se movían entre los baúles. «Mamá está en un baile, en la embajada».

Cuando un sonar de cascos de caballo y un rayo de luz entraron por el vidrio de la puerta escaparon, y Andrei retrocedió dispuesto a refugiarse en el comedor si entraba acompañada. Oyó murmullos de despedida.

Entró sola.

Manifestación de la hermosura bajo otra faz, con el vestido negro de centelleos de azabache que se perdían hacia el pie, entró como la fiera que lentamente aparece entre los pastizales y nota una anomalía, las luces encendidas, él, humillado como un colegial, el rumor de pasos descalzos en el piso superior. Y una sorpresa: se puso a reír. Los dientes redondos echaron un cambio en su fisonomía. Él sonrió, arrobado ante su risa.

La vio —por un instante le pareció un ademán dramático— llevarse las dos manos a la garganta. Era para desabrochar la salida de baile. Nueva manifestación de la hermosura, diosa de muchas advocaciones, la sacó de los hombros con calma. En el cuello vio un hilo de perlas. Olvidado de sus éxitos y de las apreciaciones de Olga Katkova sobre sus atractivos permaneció turbado mientras ella se sentaba con pausa en un sillón.

Le contó lo del duelo. Vio asombro, luego desdén, luego cólera.

Con ademán que otra vez le pareció fugazmente dramático juntó las manos. Era para quitarse, dedo por dedo, los guantes. La luz de la araña, entre guirnaldas de vidrio de Venecia, daba una calidez a la cabellera levantada en moño, y los retratos de las paredes parecían esfumarse ante su vitalidad.

Andrei hizo un esfuerzo y la miró. Quedó sin aliento. Ella lloraba. Las lágrimas impregnaban la gasa del vestido de puntos brillantes. No vio debilidad en ese llanto sino furia, cansancio orgulloso, desdén.

Estuvo a punto de arrodillarse ante ella pero en su impulso la obligó a levantarse, la tomó de la cintura, la besó en los labios. Ella le respondió.

Ese éxtasis lo sostuvo en el viaje.

En la oficina de Morris un español mal afeitado copiaba listas en un libro de contabilidad. El viento se colaba y hacía volar los ángulos de un montón de diarios apretados bajo un hueso de ballena.

Se sentó a esperar, hasta que Morris entró envuelto en viento, en portazos. Era el hombre de los ojos blancos, el que gritaba «The indians!» en un alarido.

Hablaron bajo fotos terrosas de grupos de hombres con ponchos, barracas, rebaños.

—Quiero partir con usted, ver los establecimientos, ir a los lavaderos de oro.

—Lo nuestro se trata de ovejas, de ovejas, solamente ovejas, ya las ve en las fotos. Cualquier cosa que necesite pase por aquí. Yo salgo dentro de una semana.

«Le prometo, mi querida Olga Katkova, que ha terminado mi personalidad de periodista: volveré con el cinturón lleno de pepitas de oro. Nuestras vidas cambiarán. Recuérdelo. Y en cuanto a la Patagonia, parece estar llena de fantasmas».

Amanecía cuando al mirar por la ventana vio al muchacho patagón refugiado del viento con dos caballos del cabestro. Se puso guantes, el gorro de lana y el poncho que acababa de comprarse. Galoparon durante horas sin hablar. Cuando se perdieron supo que no se habían perdido. Cuando se encontró en la noche agachado junto a un fuego seguía sabiéndolo. Lamentó no haber llevado un revólver recién comprado también y con el que pensaba hacer ejercicios de tiro apenas se estableciera. Comieron una provisión que no lo sorprendió. Durmieron en el hueco de unas peñas, y el viento volteaba el fuego con chasquidos de trapo. Salieron al amanecer. ¿Adónde vamos? no quería preguntar. Ni a los talleres ni a los sembrados salesianos, desde luego.

La segunda mañana se encontró solo entre colinas de reborde terroso. El muchacho había desaparecido. Las nubes corrían en cardúmenes apresurados por un cielo que parecía tener ruido. Cansado de esperar subió a una loma a buscar su camino. Vio un campo entero de esqueletos, amontonados o esparcidos, jirones de poncho prendidos en las matas, una lienza negra saludando en el viento, calaveras de niño, bocas abiertas con hierbajos. Se apeó. Ató el caballo a un arbusto. Contó sesenta cráneos, vio el diminuto collar de vértebras enredado en lo que ya no era vientre materno, se inclinó a recoger unas balas.

Al bajar la colina vio a lo lejos al joven haciendo como que cinchaba el caballo. No hablaron en los días de la vuelta. Comieron callados, galoparon callados. Cuando desmontó ante el hotel alargó la mano con las balas en la palma abierta.

—¿Quién? —preguntó.

—Christopher Morris y sus peones —dijo el joven—. Para Tieck.

La rosa que en el viento se destruye deja volar sus pétalos en una luz quemada. Pocos pétalos podemos recoger de esta historia. Unos volaron, otros se perdieron, otros se alteran en el rincón de una memoria.

Que Andrei volvió a Buenos Aires cuando el correo le devolvió la octava y la novena de sus cartas a Eleonora es verdad. También que traía pepitas de oro en un bolsillo del chaleco. Que en la casa de los balcones encontró otros habitantes, que en el inquilinato supo que Olga Katkova había muerto, posiblemente de hambre, pues «comía un puñadito de torta por día a medias con el canario» es cierto también. Que en la embajada italiana no pudieron darle ni un dato, es más que posible. Que en la Patagonia había empezado a beber; que compartía una cabaña con un gigante sueco, su socio en la cría de ovejas, era cierto. Que tuvo que volverse sin lograr una noticia es también verdad.

En otro viaje a Buenos Aires descubrió a los niños italianos, de noche, en las inmediaciones del Palais de Glace. Las parejas entraban a bailar y Bernardo abría las portezuelas de los coches, recibía las monedas, lanzaba la mitad a Tommaso agazapado detrás de un arbusto y volvía a los coches.

Así pudo ubicar las dos piezas entre calles de lodo en que Eleonora vivía con sus hijos, un revólver debajo de la almohada. Había baúles, algunos de sus retratos, dos o tres objetos cincelados, un astrolabio, un ajedrez.

Vivió ese año la felicidad en forma absoluta, en forma loca. Puesto a hacer cuentas podía haberlo marcado como el mejor tiempo de su vida. Pero quién sabe si alguna vez hizo cuentas. Volvió al sur, a los días enteros en la cabaña con el sueco, sin hablar, en medio de ovejas y de nieve.

Veinticinco años después supo otras cosas. Las supo por los hijos de Eleonora. Sentado con ellos en un bar cercano a un hospital jugaba al ajedrez con Bernardo, Tommaso, Ludovico, hermosos como en el tren. Bernardo impenetrable, jefe en el sindicato de obreros gráficos. Tommaso linotipista; alto, humilde, principesco. Ludovico mujeriego, bellísimo. Graziella impasible.

Andrei conservaba el bigote, pero blanco. Las manos le temblaban. La sonrisa que, en opinión de su madre, abuela y otras, era irresistible a causa de dos pequeños tajos a la altura de los pómulos, existía. Pero no sonreía.

Entre las cosas que supo estaba el recuerdo de un almuerzo en que el padre dejó la mesa, descolgó el sombrero y partió para siempre. Era un ateo elegante y murió años después en Mónaco cuidado por unas monjas. A ellas dejó su herencia. Una parte correspondía a la familia; su mujer fue a buscarla y se la gastó en vestidos, en carreras de galgos y en hoteles. ¿Cuándo? preguntó Andrei. Hace diez años.

La vio, al final de la sala, última cama. No le dijo que cuando ella dejó de escribirle se bebió una botella entera de coñac y se compró una india de doce años, muda, que compartía con el sueco.

Se inclinó solamente, y sonrió.

Ella lo recordó. Tendió la mano de tigresa moribunda. Un hombre joven, cabo de policía, lloraba junto a la cama.

Lo que falta se ha perdido en el remolino de los pétalos.

Queda una imagen: Andrei y Tommaso en tranvía hacia el puerto, hacia el barco que lleva al sur. Tommaso habla de un baúl que desbordó de cartas de amor, de poemas, de retratos, de tarjetas.

—Era la mujer más hermosa de Florencia —dijo.

—Sí —dijo Andrei—. Lo creo.